《26开国大典》分析

- 格式:ppt

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:30

《开国大典》说课稿开国大典是中国电影史上的经典之作,影片以描绘中国共产党建国初期的历史事件为主题,展现了中国人民在艰苦卓绝的环境下奋起抗争,取得革命胜利的过程。

下面将从影片的背景、内容、艺术特色、影响和评价五个方面进行详细分析。

一、背景1.1 影片拍摄背景开国大典于1961年开始筹备,历时4年才完成。

在当时的政治环境下,中国共产党需要一部宣传片来弘扬党的光辉历史,激励人民的爱国热情。

1.2 影片制作团队该片由中国电影制片厂出品,由著名导演谢晋执导,著名演员梅葆玖、李雪健等主演,制作团队庞大,耗费大量人力物力。

1.3 影片上映影响开国大典于1964年上映,受到了广泛好评,成为中国电影史上的经典之作,影响深远。

二、内容2.1 影片主题开国大典主要讲述了中国共产党在建国初期的艰苦奋斗历程,包括抗日战争、解放战争等历史事件,展现了中国人民的英勇斗争精神。

2.2 影片结构影片采用了多线叙事结构,通过多个故事情节交织展开,生动再现了那个特殊时期的历史画面。

2.3 影片表现形式开国大典采用了大量的战争场景和群众场面,通过逼真的表演和场景搭建,展现了当时的社会风貌和人民生活。

三、艺术特色3.1 影片拍摄手法开国大典采用了大量的实景拍摄和特技效果,使影片更加真实感人,观众仿佛置身于那个时代。

3.2 影片音乐影片的音乐也是一大亮点,配乐恰到好处,既凸显了战争的紧张气氛,又表现了人民的坚定信念。

3.3 影片演员表现影片中的演员表现出色,演技精湛,将那个特殊时期的人物形象栩栩如生地呈现在观众面前。

四、影响4.1 社会影响开国大典上映后,引起了广泛的社会反响,激励了人民的爱国热情,增强了国家凝聚力。

4.2 文化影响该片不仅是一部政治宣传片,更是一部艺术精品,对中国电影的发展产生了深远的影响,开创了中国电影史上的新篇章。

4.3 教育意义开国大典作为一部历史题材影片,对后代观众具有重要的教育意义,让人们铭记历史,珍惜和平。

五、评价5.1 影片评价开国大典被誉为中国电影史上的巅峰之作,具有极高的艺术价值和历史意义,是中国电影的瑰宝。

![[概括开国大典主要内容]开国大典课文主要内容](https://uimg.taocdn.com/fd5273b76f1aff00bed51ea9.webp)

[概括开国大典主要内容]开国大典课文主要内容《开国大典》课文记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义。

下面小编给大家带来《开国大典》课文主要内容,欢迎大家阅读。

《开国大典》课文原文1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。

参加开国大典的,有中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,有中国人民政治协商会议全体代表,有工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队,总数达三十万人。

观礼台上还有外宾。

会场在天安门广场。

广场呈丁字形。

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。

丁字形的一竖向南直伸到中华门。

在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。

城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。

靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。

人们有的擎(qíng)着红旗,有的提着红灯。

进入会场后,按照预定的地点排列。

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。

郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。

三十万人的目光一齐投向主席台。

中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。

中央人民政府主席、副主席、各位委员就位。

乐队奏起了中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。

正是这战斗的声音,曾经鼓舞中国人民为新中国的诞生而奋斗。

接着,毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

26《开国大典》教学设计一、概述教学内容:人教版课标实验教科书五年级上册第26课《开国大典》第一课时教材分析:《开国大典》是人教版课标实验教科书五年级上册第八单元的一篇讲读课文,本单元以“走近毛泽东,感受他伟人的风采和凡人的情怀”为人文主题,以“体会作者的思想感情,领悟场面描写和人物描写的一些基本方法”为语言训练目标,安排了《长征》《开国大典》《青山处处埋忠骨》《毛主席在花山》这四篇课文。

其中,《开国大典》记叙1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义。

全文共15个自然段,场面描写是课文的一大特点:群众进场、举行典礼、阅兵式、群众队伍游行等众多场面都描绘得有声有色,令人激动万分,突出了开国大典的喜庆、庄严、隆重、热烈气氛。

记叙详实、条理清楚、用词准确是课文的另一大特点。

学情分析:由于课文离学生的生活实际远,学生对新中国诞生前后的历史背景知识了解甚少,因此通过课文的学习去感受中华人民共和国的缔造者毛泽东的伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动自豪的思想感情为教学的难点。

理解课文,学习场面描写的方法,这是教学的重点。

根据以上分析,教学本课采用“把握特点,突出重点,以读为主,扎实训练”的教学方法。

二、教学目标分析:1、通过阅读课文了解开国大典的情况,认识中华人民共和国成立的伟大历史意义,感受中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情。

2、进行“阅读要有一定的速度”的初步训练;领悟本课按事情发展顺序,重点突出、有详有略地记叙的表达方法。

3、正确、流利、有感情地朗读课文。

能写出课文梗概。

三、学习者特征分析教学面向的是五年级的学生,该年龄段的学生具备了一定的信息素养,掌握了基本的信息技术的知识和技能。

学生是学习的主体,是意义建构的主动者,以具体形象思维为主,并逐步向抽象思维过渡,同时由于小学生对信息技术的趣味性浓,动手实践性强的特点,学生的学习积极性较高,乐于探索、勇于创新。

清晰顺畅,大气恢弘——“写作本位”读写结合理念观照下的新设计人教五上26课《开国大典》教学设计福州教育学院二附小何捷【教材简说】本案是人教版语文五上最后一个单元“走近伟人毛泽东”中的重要一课。

文章记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对新中国的诞生无比自豪、激动的感情。

开国大典盛大恢弘,课文按照开国大典进行的顺序有条不紊地叙述,在给人清晰顺畅之感的同时也让读者体会到中国人民对新中国的成立的无比自豪的情感。

此文内容的独特性和完美的文字表达决定了它就是指导儿童学习场面描写的最佳范本。

【教学目标】1、自学习认识本课生字,能通读课文。

2、了解课文内容,感受中国人民为新中国的诞生而激动、自豪的思想感情3、品读课文中的重点语句,留存个性化感受和体验。

4、了解本课场面描写手法,运用到表达练习中。

【教学重难点】1、通过品读感悟,体会文字中蕴藏的情感。

2、场面描写的方法习得。

【教学过程】一,读题入文,析题,初知文意。

1、读题,知古晓今师:【板书课题】请大家读读课题,说说你对文题中“典”字的理解。

生:“典”就是典礼。

师:是的,“典”指的是盛大、隆重的仪式、典礼。

中国是个礼仪之邦,自有人类文明史开始就有了关于祭祀的记载。

古时帝王最重要的是就是进行各种的祭祀大典,祭天,祭地,祭祖,祭鬼神,祭风雨雷电……祭典就是中华千年文明的突出体现。

我们这篇课文写的是什么样的典礼呢?读读题目,读读文章,请准确地介绍。

生1:【读题目】是开国大典,就是新中国成立时举行的大典。

师:读读课文,谁能说准确些。

生2:我读了第一段中“1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在首都北京举行典礼。

”知道这指的是中央人民政府的成立大典。

2、浏览,理清文脉师:古人的大典要按时,按序举行,各个项目都要按部就班,不得有丝毫马虎。

开国大典,更是庄严隆重。

请大家快速浏览课文并做好标注。

将文中表示大典进行时间和大典进行过程中的各个项目分别做上记号。

小学语文人教版五年级上册“教、学、练。

测、固五位一体”高效讲堂备课《26 开国大典》教课方案第一课时【教课目的】1.认识 5 个生字,会写14 个生字。

能正确读写“典礼、委员、磋商、外宾、出生、电钮、瞻仰、漂动、齐集、威严、宣布、喝彩”等词语。

2.有感情地朗诵课文,背诵、抄写课文第七自然段。

3.理解课文内容。

感觉毛泽东的伟人风范,领会中国人民为新中国的出生而激动、骄傲的思想感情。

4.学习场面描绘的方法。

【教课重难点】难点:经过课文的学习去感觉中华人民共和国的创造者毛泽东的伟人风范,领会中国人民为新中国的出生而激动骄傲的思想感情。

要点:学习场面描绘的方法。

【课时安排】 2 课时【教课活动设计】教课环节教与学活动评论任务一、导入环节二、预习研究(一)导入新课,板书课题。

1.同学们,你们知道 1949 年的 10 月 1 日是什么日子吗?学生联合课外采集的有关资料简单报告已有知识。

2.过渡:(出示图片:中国贫困落伍、人们衣不蔽体的情形。

)师:在旧中国,人民吃不饱、穿不暖,过着暗无天日、牛马不如的生活。

在中国共产党领导下,经过长久的浴血奋战、不懈的奋斗努力,我们终于翻身解放了,此后人民当家做了主人,过上了幸福的生活。

1949 年 10 月 1 日,是我们新中国的出生之日。

这天,世界的眼光都集中到了天安门广场,由于在这里,新中国举行了她那盛大的开国大典。

(出示图片:开国大典的情形。

)师:此刻,就让我们走进这天,去看一看当时的情形,感觉一下那激感人心的盛况吧!1.出示自学提示:(1)自由读课文,读准字音,读通句子。

边读边思虑有什么不懂的问题。

(2)课文是依据如何的次序描绘开国大典盛况的?写了哪几个场面?划出场面间的连结句。

(3)怀疑解疑。

2.学生自学。

学生能认识本组课文的主题。

明确学习目标,给本堂课的学习有个明确的定位。

1.能正确读写 5 个词语(起码能写对 4 个词语)写对 4 个词得一颗星,在正确认读的基础上写对 11 个词语加两颗星。

【教材分析】课文记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义,是对学生进行革命传统教育的好教材。

全文共15个自然段,按照开国大典进行的顺序可分为五段。

第一段(第1至第4自然段)写大会开始前会场上的情况。

先概括交代举行开国大典的时间、地点和参加典礼的成员和人数,然后分别描述会场的布置和群众队伍的场面。

第二段(第5至第10自然段)主要写了三件事:第一件是毛主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!”第二件是庄严的五星红旗升起来了。

第三件是宣读中央人民政府的公告,宣布毛泽东当选为中央人民政府主席。

这是开国大典的重要部分。

第三段(第11至13自然段)写了阅兵式的盛况。

写了三层意思:1.阅兵式开始的情况。

2.各兵种通过天安门受检阅。

3.群众看到检阅部队后的激动情景。

第四段(第14自然段)写天安门广场灯火辉煌的景象和群众队伍游行的情况。

第五段(最后一个自然段)写散会的情况。

课文突出了场面描写:会场的布置、庞大的群众队伍、典礼开始、毛主席宣布中华人民共国成立、五星红旗升起、宣读中央人民政府公告和宣布毛泽东当选中央人民政府主席、盛大的阅兵式、燃放礼花、群众队伍游行等众多场面都描绘得有声有色,令人激动万分,突出了开国大典的喜庆、庄严、隆重、热烈气氛。

记叙详实、条理清楚、用词准确是课文的另一突出特点。

这篇课文安排在第九册第二组,本组的重点训练项目是“阅读要有一定的速度”。

也就是说,通过本课和本组其他几课的学习,要使学生在练习深入理解课文思想内容的同时,懂得怎样才能提高阅读的速度,要逐步提高阅读的速度。

【教学目标】知识目标:1、学习课文中的生字及词语。

2、结合课文,训练提高阅读速度,并养成边读边思考的习惯。

能力目标:1、了解课文,描述开国大典盛况的顺序。

2、了解开国大典的盛况及毛主席宣告的伟大历史意义。

情感目标:了解开国大典的盛况及毛主席宣告的伟大历史意义。

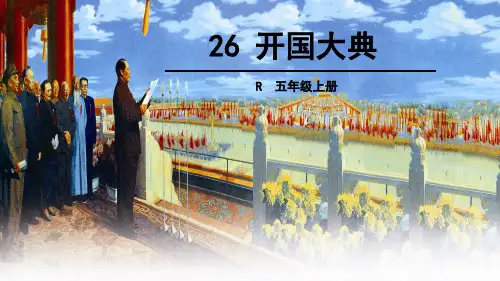

课题26、开国大典课时授课日期◎教材分析本文记叙了1949年10月1日首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对新中国的诞生无比自豪、激动的感情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。

课文按照开国大典进行的顺序叙述。

先讲大会开始前会场上的情况;然后讲典礼的主体部分──毛泽东宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升国旗、宣读中央人民政府公告;接着讲阅兵式的盛况;最后讲群众游行。

本文主要通过对开国大典一个个场面的描写来表现人民自豪、激动的感情,展现毛泽东的领袖风采。

在记叙大会开会前这一部分,课文先交代了举行开国大典的时间、地点和参加典礼的人员和人数,然后描述了会场的布置和群众队伍的场面。

虽然典礼还没开始,但我们从参加会议的人员、人数,主席台的布置,会场上群众队伍的场面,分明感受到了这个典礼的盛大和隆重,也感受到了参加典礼的人们那种激动、兴奋的心情。

从记叙大会开始,这种激动、兴奋、自豪的感情表达得更加强烈。

当毛泽东出现在主席台上时,会场上“爆发出一阵排山倒海的掌声”,三十万人的目光“一齐投向主席台”,这显然表达了对领袖的无限热爱,对新中国的无限热爱。

当毛泽东宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”之后,课文用了“这庄严的宣告,这雄壮的声音……”这样两个长句子,表达了全场三十万人以及全中国人民为新中国的诞生而欢欣鼓舞的心情。

当升起第一面五星红旗的时候,三十万人“一齐脱帽肃立”,“一齐”抬起头,瞻仰五星红旗,“五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了”,激动、自豪的感情溢于言表。

如果说,叙述典礼的部分主要表达的是热爱新中国,为新中国的诞生而激动、兴奋的心情的话,那么,记叙阅兵式的部分,除表达这种激动、兴奋的心情外,更侧重于表达为人民军队的出色表演而感到自豪的感情。

你看,“雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服”,“战士们挺着胸膛”“像钢铁巨人一样”,“‘红马连’一色红马,‘白马连’一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致”……这些描述,无不渗透着对人民军队的赞美,和为人民军队感到自豪的感情。

开国大典美术赏析摘要:一、引言二、开国大典的背景与意义三、美术作品《开国大典》的创作背景与过程四、美术作品《开国大典》的赏析1.构图与布局2.色彩运用3.人物形象刻画4.艺术风格与技法五、美术作品《开国大典》的历史价值与影响六、结论正文:一、引言开国大典,即1949 年10 月1 日中华人民共和国成立的庆典,是中国现代史上具有重大意义的时刻。

这一历史事件被无数文艺作品记录和传颂,其中著名画家董希文的美术作品《开国大典》尤为引人注目。

本文将对这幅作品进行赏析,探讨其艺术价值和历史意义。

二、开国大典的背景与意义1949 年10 月1 日,中华人民共和国在北京天安门广场举行了开国大典,宣告中华人民共和国成立。

这一事件标志着中国共产党领导下的新民主主义革命胜利,中国人民从此站起来了,成为国家的主人。

开国大典是新中国成立的标志性事件,具有重大的历史意义。

三、美术作品《开国大典》的创作背景与过程《开国大典》是董希文于1952 年创作的油画作品,画面描绘了开国大典盛况空前的一幕。

董希文以现实主义手法,生动地再现了这一历史时刻的天安门广场。

为了创作这幅作品,董希文多次实地考察,研究历史资料,力求真实地表现出开国大典的气氛。

四、美术作品《开国大典》的赏析1.构图与布局《开国大典》采用横向构图,将天安门广场的景象展现得淋漓尽致。

画面中,天安门城楼居中,毛泽东等党和国家领导人在城楼上,面向广场,观众从左到右,层次分明。

画面还描绘了一群少年儿童欢庆的场景,展现了新中国成立后充满希望的未来。

2.色彩运用作品色彩鲜明、丰富,以暖色调为主。

阳光下的天安门城楼、广场上的红旗以及领导人的红色衣服,都象征着革命的热情和胜利的喜悦。

画面中蓝天的运用,使画面更加开阔,呈现出新中国成立时朝气蓬勃的气氛。

3.人物形象刻画《开国大典》中的人物形象栩栩如生,具有较高的艺术价值。

董希文通过对毛泽东等国家领导人形象的刻画,展现了他们在这一历史时刻的自信与豪迈。

《开国大典》评课稿《开国大典》是人教版小学五年级上册的第26课。

课文记叙了1949年10月1日在首都北京举行开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义。

下面是小编为大家搜集的《开国大典》评课稿,供大家阅读!《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》在课程理念中,首先提出了新的语文"课程目标根据知识和能力,过程和方法,情感态度和价值观三个维度设计","三个方面相互渗透,融为一体".在语文阅读教学中,如何体现三维目标呢卢雷老师《开国大典》的教学设计使我收到了很大的启示.一,创设情景,落实目标,培养能力卢雷老师将情境创设贯穿课堂教学的始终.如:在课一开始,他就板书:一九四九年十月一日北京开国大典……让学生在"开国大典"强加一个修饰词,又让他们把这些词语连起来说一句完整的话.这样的情景创设,既是让学生对课文整体的感知,又是对学生进行概括能力的培养.在对课题了解,朗读的同时,激发了学生学习的动机,起到了多重效果.又如:在学习"会场布置"这一部分,卢雷老师不是空洞的说教,而是当场在黑板上画出了方位图,一方面帮助学生理解了课文的内容,另一方面也为学生的记忆创设了良好的氛围.通过师生间的交流活动,使学生掌握基础知识,基本技能,又使学科知识结构,学生认知结构,学生能力培养有机地结合起来,这是实现学生在教学中认识主体作用的一次质的转化.二,加强朗读,体验感悟,激发情感《开国大典》是一篇爱国主义的教育经典,但离现在甚远,学生感受.卢雷老师遵循这一特点,关注语言,加强朗读,引领学生层层体验,激发他们的情感.如:在学习"会场布置"时,卢雷老师先用示意图帮助学生理清思路,接着让学生抓住关键词语反复朗读,加强指导,乃至复述课文,层层递进,引发激情.这不仅把会场布置清晰地留在学生的脑海里,而且训练了学生表达的顺序和逻辑思维能力.又如:在学习"宣告成立"时,卢雷老师让学生通过聆听声音,观看两遍录像,多种形式的朗读,随手绘画地图等,把感官和文本自然,有力地结合,让学生在体验中读出感觉,读出内涵,读出激情,使朗读发挥到了及至.这是语言和思想的自然统一,是有效指导和主动学习的有效统一,水到渠成地将课堂教学推向高潮.每个人的情感,态度与价值观都是不同的,在个人成长过程中,通过模仿,尝试和实践体验而逐渐习得的.教师们就是要通过创造有利于学生去认识,体会,尝试的机会,让他们在这种尝试的实践行动中形成个性化的情感,态度与价值认知,形成个人的情感,态度与价值观.今天,在网上观看了一堂语文课《开国大典》,整节课中卢老师能娴熟地驾御课堂,做到师生互动,情感交融,充满了感染力和亲和力。