古诗词思维导图

- 格式:pptx

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:6

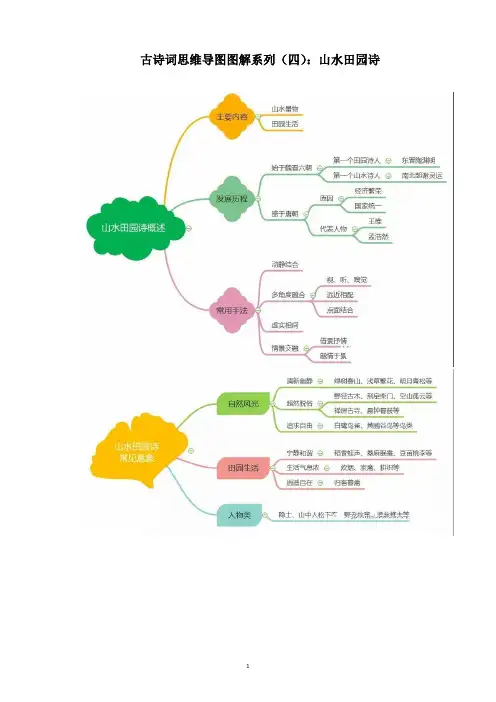

古诗词思维导图图解系列(四):山水田园诗知识点拨附:趣闻轶事1. 鸥鹭忘机。

一说“鸥鸟忘机”出自《列子·黄帝篇》,其中《好鸥鸟者》讲述了这样一个寓言:“海上之人有好鸥鸟者,每旦之海上,从鸥鸟游,鸥鸟之至者百住而不止。

其父曰:'吾闻鸥鸟皆从汝游,汝取来,吾玩之'。

明日之海上,鸥鸟舞而不下也。

”“鸥鸟忘机”和“鸥鸟不下”两个成语,就源自这则寓言故事。

辛弃疾《水调歌头·和王正之右司吴江观雪见寄》说:"谪仙人,鸥鸟伴,两忘机。

"裴松之注《三国志·高柔传》称引说:"机心内萌,则鸥鸟不下。

"2.逢马不杀。

据说,马致远取得的文学成就让自己的家乡躲过一场灾难。

明初年间,历史上有名的靖难之役期间,河北、河南、山东等地的百姓惨遭杀害,惨不忍睹,大地满目疮痍的大地。

但因朱棣曾经学过马致远的杂剧和散曲,而对他很崇敬,得知东光是马致远的故乡,便下令"逢马不杀",即不杀姓马当地百姓,当地百姓的性命才得以保全。

3.名字由来。

(1)因诲改名说。

据说马致远最开始的名字叫做视远。

为了自己的前程,马致远想要离家去远处学习。

临走之前他来到了县城的铁佛寺来拜佛。

拜完铁佛之后,马致远求见了寺庙的长老。

长老看见他非常好学,便他和交谈,教诲他说:"非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

你既然在东篱出生,志在千里。

将来一定能成大器。

但是一定要记住,不能图富贵,要为了百姓黎民做事。

"从此之后马致远将名字的“视远”改成了“致远”。

关于马致远号称东篱,据说是其晚年淡泊名利,以示效陶渊明之志。

以上说法真实性待考。

(2)跨朝改名说。

据同治十二年(1873年)《马氏长支谱》、同治八年(1869年)《马氏二门世谱》、《明清进士题名碑录索引》、《畿辅通志·选举表第三册》、《畿辅通志·选举表第五册》等,马致远有两个名字,在元朝叫致远,明朝叫视远,但这与马致远生活年代不符。

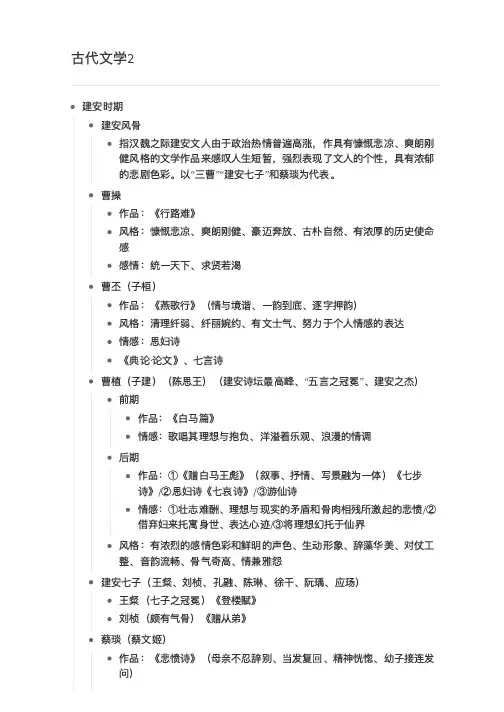

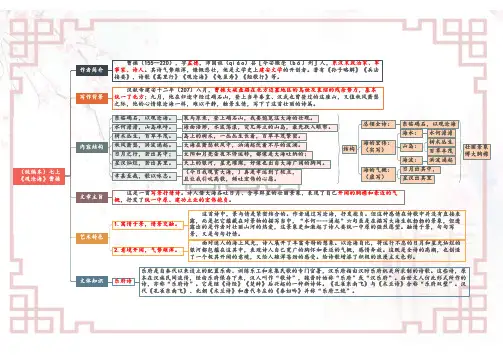

(统编本)七上《观沧海》曹操写作背景内容结构文章主旨艺术特色作者简介文体知识曹操(155—220),字孟德,沛国谯(qiáo)县[今安徽亳(bó)州]人,东汉末政治家、军事家、诗人。

其诗气势雄浑,慷慨悲壮,他是文学史上建安文学的开创者。

著有《孙子略解》《兵法接要》,诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等。

汉献帝建安十二年(207)八月,曹操大破盘踞在北方边塞地区的乌桓及袁绍的残余势力,基本统一了北方;九月,他在归途中经过碣石山,登上当年秦皇、汉武也曾登过的这座山,又值秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样,难以平静,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

乐府诗乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。

这些诗,原本在汉族民间流传,经由乐府保存下来,汉人叫作“歌诗”,魏晋时始称“乐府”或“汉乐府”。

后世文人仿此形式所作的诗,亦称“乐府诗”。

它是继《诗经》《楚辞》后兴起的一种新诗体。

《孔雀东南飞》与《木兰诗》合称“乐府双璧”。

汉代《孔雀东南飞》、北朝《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称“乐府三绝”。

总领全诗:东临碣石,以观沧海海的宏伟:(实写)海水:水何澹澹山岛:树木丛生百草丰茂海波:洪波涌起海的气概:(虚写)日月出其中,星汉出其里壮丽景象博大胸襟这是一首写景抒情诗。

诗人借大海吞吐日月、含孕群星的壮丽景象,表现了自己开阔的胸襟和豪迈的气概,抒发了统一中原、建功立业的宏伟抱负。

1.寓情于景,情景交融。

这首诗中,景与情是紧密结合的。

作者通过写沧海,抒发抱负。

但这种感情在诗歌中并没有直接表露,而是把它蕴藏在对景物的描写当中,“水何……涌起”六句虽是在描写大海生机勃勃的景象,但透露出的是作者对壮丽山河的热爱,这景象更加激起了诗人要统一中原的强烈愿望。

融情于景,句句写景,又是句句抒情。

2.意境开阔,气势雄浑。

面对迷人的海上风光,诗人展开了丰富奇特的想象。

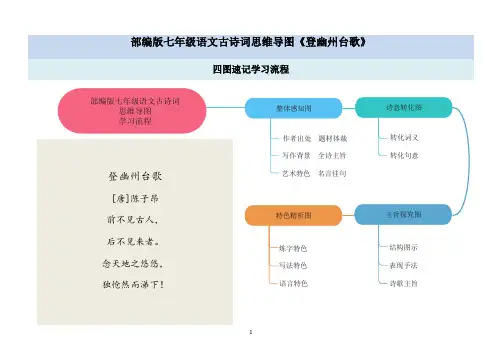

部编版七年级语文古诗词思维导图《登幽州台歌》

四图速记学习流程

拓展链接

关于作者:

陈子昂(661~702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。

唐代

文学家。

因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

陈子昂是唐诗革新的

先驱。

他的诗思想进步而充实,语言刚健而质朴,风骨峥嵘,

寓意深远,苍劲有力,对唐代诗歌影响巨大。

现存诗一百多

首,其中最具代表性的是《感遇》和《登幽州台歌》。

有《陈

伯玉文集》传世。

背景透视:

696年,契丹攻陷营州。

武则天委派武攸宜率军征讨,陈

子昂随军出征。

武攸宜为人轻率,少谋略。

陈子昂进言,武攸

宜不听,反把他降为军曹。

诗人受到挫折,眼看报国宏愿成为

泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》等

诗篇。

往前望不到古代礼贤下士的圣君, 往后看不到后世重视人才的贤明君主。

想到广阔天地的无穷无尽,我独自悲伤,热泪纵横!

【念】想到。

【悠悠】形容时间的久远和空间的广大。

【怆然】悲伤的样子。

【涕】眼泪。

【前】过去。

【后】未来,后世。

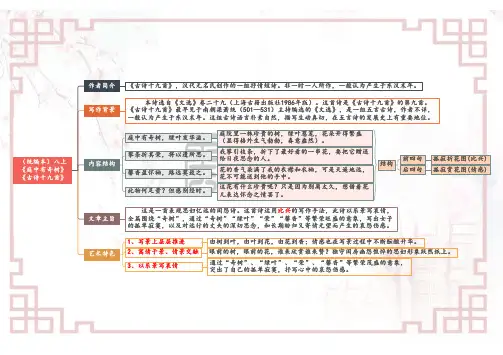

(统编本)八上《庭中有奇树》《古诗十九首》写作背景内容结构文章主旨艺术特色作者简介《古诗十九首》,汉代无名氏创作的一组抒情短诗。

非一时一人所作,一般认为产生于东汉末年。

本诗选自《文选》卷二十九(上海古籍出版社1986年版)。

这首诗是《古诗十九首》的第九首。

《古诗十九首》最早见于南朝梁萧统(501—531)主持编选的《文选》,是一组五言古诗,作者不详,一般认为产生于东汉末年。

这组古诗语言朴素自然,描写生动真切,在五言诗的发展史上有重要地位。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵?但感别经时。

庭院里一株珍贵的树,绿叶葱茏,花朵开得繁盛(显得格外生气勃勃,春意盎然)。

我攀引枝条,折下了最好看的一串花,要把它赠送给日夜思念的人。

花的香气染满了我的衣襟和衣袖,可是天遥地远,花不可能送到他的手中。

这花有什么珍贵呢?只是因为别离太久,想借着花儿表达怀念之情罢了。

结构前四句后四句孤寂折花图(比兴)孤寂赏花图(情感)这是一首表现思妇忆远的闺怨诗。

这首诗运用比兴的写作手法,此诗以乐景写哀情,全篇围绕“奇树”,通过“奇树”“绿叶”“荣”“馨香”等繁荣旺盛的意象,写出女子的孤单寂寞,以及对远行的丈夫的深切思念,和长期盼归又寄情无望而产生的哀怨伤感。

1、写景上层层推进 由树到叶,由叶到花,由花到香;情感也在写景过程中不断酝酿升华。

2、寓情于景、情景交融眼前的树,眼前的花,谁来欣赏谁来赞?独守闺房幽怨憔悴的思妇形象跃然纸上。

3、以乐景写哀情通过“奇树”、“绿叶”、“荣”、“馨香”等繁荣茂盛的意象,突出了自己的孤单寂寞,抒写心中的哀怨伤感。

(统编本)八上《龟虽寿》曹操写作背景内容结构文章主旨艺术特色作者简介曹操(155—220),字孟德,沛国谯(qiáo)县[今安徽毫(bó)州]人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

与其子曹丕、曹植合称“三曹”。

曹操的诗歌风格慷慨悲壮,代表作有《蒿里行》《短歌行》等。

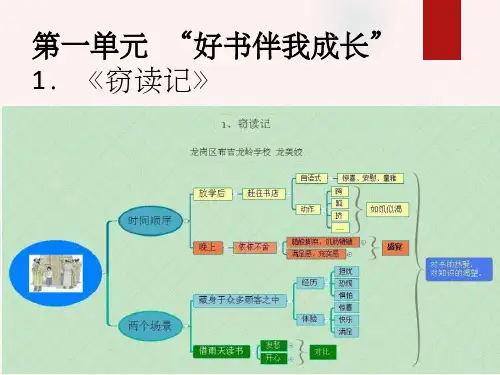

图形化分析《醉翁亭记》欧阳修《醉翁亭记》是一篇山水游记,写的非常出色,值得细细品味,反复琢磨,不仅领会文章所表达的寄情山水的情感,还有精心构思的写作技巧。

在此,通过一张思维导图分析本文的思维框架、写作特色。

学习古文,也需要按照字词句段篇的递进方式来理解,特别是对每一个字词的含义,对每个句子的理解,对每个段落的理解,对整篇文章的理解,先做到充分的理解,然后再梳理其中的规律,再尝试背诵。

基于古诗文网,学习对部分字词的注释;学习文言现象,包括虚词注解,如“而”的用法、“之”的用法,各种此类活用,如名词作状语、名词作为动词;古今异义词,如“四时之景不同”中“时”古义是季节,今义是时间;学习一词多义;学习倒装句、判断句、省略句等特殊句式。

在学习字词、句子基础上,基于古诗文网学习理解中心思想、主旨、创作背景、赏析、艺术手法。

在此基础上,进行概括、提炼,尝试梳理文章框架,找出不同表现内容之间的关系,从而促进对文章的理解。

如下图所示:本文共四段,每个段落的意思分别为:第一段,写醉翁亭之所在,引出人与事;第二段,山间朝暮四季不同景色;第三段,滁人游乐、太守宴饮;第四段,宴会散、众人归。

对第一段,写醉翁亭之所在,引出人与事。

先写醉翁亭位置,用了五层笔墨,第一层,环滁皆山,第二层,西南诸峰,第三层,深秀“琅”,第四层,潺潺泉水,第五层,有亭翼然。

再是叙事抒情,由做亭者谁,山之僧智仙,名之者谁,太守自谓,引出醉翁“深意”。

整个段落,按照山——>峰——>泉——>亭——>人——>酒——>醉翁之意不在酒——>山水之乐,由自然环境自然而然地引出文章的主旨,也就是太守寄情于山水。

第二段,山间朝暮四季不同景色。

先是对比鲜明的朝暮画面,朝是宁静、清新,暮是昏暗、薄暮,运笔色调气氛有别。

再写山间四季不同风光,春光如海,夏景繁茂,秋色肃杀,冬景寒洌,变化有致。

最后是小结,抒发自己被美景陶醉的欢乐心情。

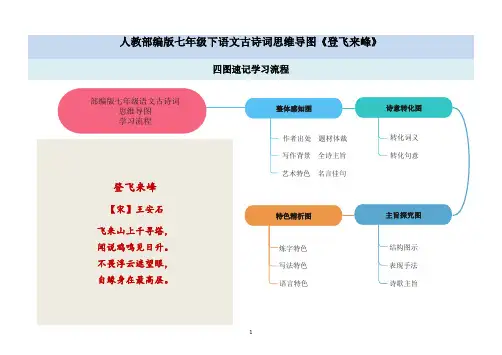

人教部编版七年级下语文古诗词思维导图《登飞来峰》

四图速记学习流程

拓展链接

关于作者:

王安石(1021~1086),字介甫,号半山,江西临川(今江西

抚州)人,北宋政治家、思想家、文学家。

官至宰相,封荆国

公,世称王荆公,谥号文。

为“唐宋八大家”之一。

其散文雄

健峭拔,其诗遒劲清新。

有《临川集》一百卷传世。

背景透视:

皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临

川故里时,途经绍兴,写下此诗。

这首诗是他初涉宦海之作。

此时他年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托

壮怀。

我登上飞来峰上的高塔,

听到鸡鸣声,见到日出的奇景。

我不怕浮云挡住远望的视线,

因为我站在山峰塔顶的最高处。

【缘】因为。

【飞来峰】即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其 上有应天塔,故又俗称“塔山”,古代传说此山 自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来。

【寻】古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

【闻说】这里是听到的意思。