耕地质量分等

- 格式:docx

- 大小:15.01 KB

- 文档页数:5

耕地等级划分标准主要内容耕地是指用于种植农作物的土地,是农业生产的基本要素。

为了科学合理地利用耕地资源,提高农业生产效益,我国制定了耕地等级划分标准。

该标准主要考虑了土壤肥力、土壤质地、土壤pH值、土壤有机质、土壤排水性、土壤侵蚀状况、气候条件、地形地貌和污染状况等因素。

本文将对这些因素进行详细介绍。

土壤肥力土壤肥力是指土壤为植物提供养分的能力。

影响土壤肥力的因素包括土壤有机质含量、土壤质地、土壤pH值和气候条件等。

根据土壤有机质含量和土壤质地,我国将土壤肥力分为五个等级:极瘦、瘦、中等、肥和极肥。

土壤质地土壤质地是指土壤中不同大小的颗粒组成。

不同土壤质地的通气性、保水性和养分供应能力存在差异。

我国将土壤质地分为砂土、壤土和黏土三类,不同质地土壤的适宜作物和耕作方式也不同。

土壤pH值土壤pH值是指土壤溶液中氢离子浓度的负对数。

土壤pH值对植物生长和土壤中养分的有效性具有重要影响。

根据土壤pH值的不同,我国将土壤分为酸性、中性、微碱性和碱性四种类型。

土壤有机质土壤有机质是指土壤中含有的有机物质,包括腐殖质、动植物残体和微生物等。

土壤有机质对提高土壤肥力和改善土壤结构具有重要作用。

我国将土壤有机质分为一级、二级、三级和四级,不同等级的有机质含量对作物生长和产量产生影响。

土壤排水性土壤排水性是指土壤排除多余水分的能力。

土壤排水性的好坏直接影响到作物的生长和产量。

根据土壤质地和地形地貌,我国将土壤排水性分为好、中、差三个等级。

土壤侵蚀状况土壤侵蚀是指水流、风力等自然因素对土壤的侵蚀作用。

土壤侵蚀状况对耕地质量和农业生产产生重要影响。

我国根据土壤侵蚀的程度和类型,将土壤侵蚀状况分为五个等级:无侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、重度侵蚀和极重度侵蚀。

气候条件气候条件对耕地等级具有重要影响,包括气温、降雨量、日照时间等气象因素。

不同地区的气候条件适宜不同种类的作物生长。

我国根据气候带和气象因素,将耕地分为南方热带和亚热带区、东部季风区、西北内陆区、青藏高原区和北方寒温带区等五个区域。

一、技术指南第3期(一)广东省农用地等与国家等转换关系国家级自然质量等指数=广东省自然质量等指数*1.6153+245.28国家级利用等指数=广东省利用等指数*0.8675+532.07国家级经济等指数=广东省经济等指数*1.0500+780.03转换后国家自然等400分1个等、利用等和综合等200分1个等,整段划分,下含上不含。

国家自然等、利用等和综合等均为15个,1等为最高等(注意与广东地方等的区别)。

(二)数据库中有关指定作物排序的规定为便于省级汇总,对数据库中指定作物顺序进行如下规定:基准作物为晚稻,指定作物1为早稻,指定作物2为冬甘薯,指定作物3为春花生,指定作物4为秋甘薯,指定作物5为中稻(即一季稻)。

当地不涉及的指定作物为空。

第4期(三)有关分等评价因素属性填写的规定为规范我省耕地质量等级成果补充完善与年度变更工作成果,并为今后的耕地质量分等更新奠定基础,特对本次分等评价因素属性的填写做出以下规定:1.数据库中“分等单元所属土种”不得为空。

该字段内容可根据第二次土壤普查资料获取,土种有助于分等评价单元相应土壤因素的属性判读。

(上一轮农用地分等曾要求各地将土壤图进行矢量化,可通过土壤图与工作底图的叠加快速获取分等单元所属土种)2.分等单元评价因素中,地形、田面坡度、地下水位、有效土层厚度、表土质地、剖面构型、有机质含量、pH值等都要填写具体的数值和内容,不得填写范围区间;灌溉保证率、排水条件、盐渍化程度、岩石露头度等无法量化的因素,可填写相应的级别。

(四)县级年度变更数据库字段代码的若干修正(可过)鉴于下发的县级成果要求中有些字段代码重复,特对以下名称的字段代码进行修正:1.县级年度变更综合数据库中的“原县级分等单元编号”的字段代码“XJDYBH”前加Y,变为“Y XJDYBH”;2.县级年度变更专题数据库中的“原县级分等单元编号”、“原地形”、“原田面坡度”、“原地下水位”、“原有效土层厚度”、…“原岩石露头度”等14个字段代码前加Y;“****年分等单元编号”、“新地形”、“新田面坡度”、“新地下水位”、“新有效土层厚度”、…“新岩石露头度”等14个字段代码前加X。

关于全国耕地质量等级情况的公报2012年底,农业部组织完成了全国耕地地力调查与质量评价工作,以全国18.26亿亩耕地(二调前国土数据)为基数,以耕地土壤图、土地利用现状图、行政区划图叠加形成的图斑为评价单元,从立地条件、耕层理化性状、土壤管理、障碍因素和土壤剖面性状等方面综合评价耕地地力,在此基础上,对全国耕地质量等级进行了划分。

现将数据公布如下:一、全国耕地质量总体情况全国耕地按质量等级由高到低依次划分为一至十等。

其中,评价为一至三等的耕地面积为4.98亿亩,占耕地总面积的27.3%。

这部分耕地基础地力较高,基本不存在障碍因素,应按照用养结合方式开展农业生产,确保耕地质量稳中有升。

评价为四至六等的耕地面积为8.18亿亩,占耕地总面积的44.8%。

这部分耕地所处环境气候条件基本适宜,农田基础设施建设具备一定基础,障碍因素不明显,是今后粮食增产的重点区域和重要突破口。

到2020年,按照耕地基础地力平均提高1个等级测算,可实现新增粮食综合生产能力1600亿斤以上。

评价为七至十等的耕地面积为5.10亿亩,占耕地总面积的27.9%。

这部分耕地基础地力相对较差,生产障碍因素突出,短时间内较难得到根本改善,应持续开展农田基础设施和耕地内在质量建设。

图1 中国综合农业区划图按照中国综合农业区划,将我国耕地划分为东北、内蒙古及长江沿线、黄淮海、黄土高原、长江中下游、西南、华南、甘新、青藏区等九个区。

各区耕地质量等级情况分述如下:(一)东北区。

包括黑龙江、吉林、辽宁(除朝阳外)三省及内蒙古东北部大兴安岭区,总耕地面积3.34亿亩,占全国耕地总面积的18.3%。

图2 东北区耕地质量等级比例分布图评价为一至三等的耕地面积为1.44亿亩,主要分布在松嫩三江平原农业区,以黑土、草甸土为主,土壤中没有明显的障碍因素。

评价为四等的耕地面积为0.81亿亩,主要分布在松嫩三江平原农业区和辽宁平原丘陵农林区,以白浆土、黑钙土、栗钙土、棕壤为主,土壤质地粘重,易受旱涝影响。

耕地质量分等技术指南下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!耕地质量是农业生产的基础,而对耕地的质量评定对于农业生产具有重要的指导意义。

耕地质量分级规定的主要内容如下:1.耕地质量分级的范围;2。

2.农田质量分类的规范性参考文件;3.耕地质量分级原则;4.农田质量分级技术组织;(五)农业地质定级技术路线;6.农田质量分级的具体内容7.本标准规定了一般原则,准备工作和数据安排,田间补充调查,标准耕作制度和参考作物,包括分级单位的划分,农业土地质量的评估,建立标准的样地系统,汇编,验收,更新,归档和应用成果。

本标准适用于县级行政区域内现有的农业用地和适合耕种的未利用土地。

它不适用于自然保护区和一般土地利用计划中指定的林地,牧场和其他农业用地。

22.农业土地质量分类的规范性参考文件,农业土地质量分类的标准2.1,中华人民共和国GB / T 2260行政区划代码,GB / T 19231-2003基本土地术语2.2,GB / T 2.3 21010-2007年土地利用状况分类,33,农业土地质量分类的原则,3.1农业土地质量分类的原则,3.1综合分析3.2,分层控制原则3.3,主导因素原则3.4,土地收入差异原则3.5,组合原则定量分析和定性分析3.6,跟踪检查原则33,农业土地质量分类原则,农业土地质量分类原则3.1,综合分析原则:农业土地质量是各种自然因素,社会经济因素的综合结果分类应基于综合分析是引起等级差异的各种相对稳定因素;3.2,分级控制原则:农田分类的目的是建立统一的国家等级序列。

实际上,农田分类是在国家,省和县各级进行的。

县级分类的结果应在县范围内具有可比性;省级协调和总结的结果应在省范围内具有可比性;国家一级的协调和总结结果应在国家范围内具有可比性;3.3,主导因素原理:农用地分类应基于相对稳定的影响因素及其差异,着眼于对土地质量和土地生产力起重要作用的主导因素。

结果表明,主要因素起着重要作用。

在分类结果中的作用;33.农业土地质量分类原则,农业土地质量分类原则3.4,土地收入差异原则:农业土地分类应反映自然质量条件,土地利用水平,社会和经济水平差异对区域土地生产力的影响级别5.定量分析与定性分析相结合的原则:农用地分类应基于定量计算。

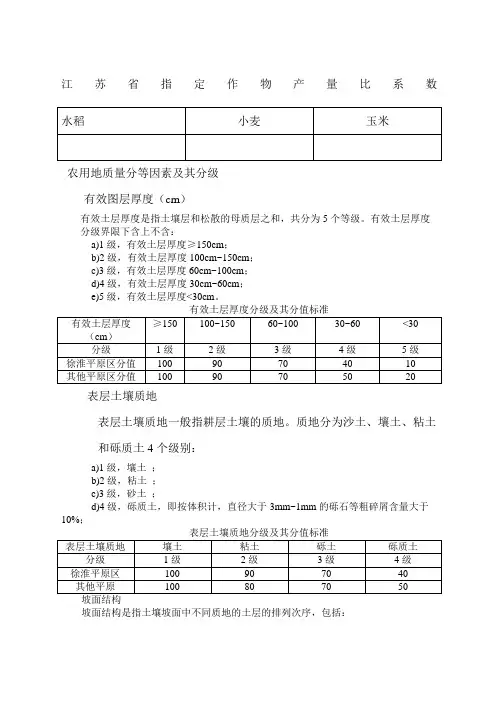

江苏省指定作物产量比系数农用地质量分等因素及其分级有效图层厚度(cm)有效土层厚度是指土壤层和松散的母质层之和,共分为5个等级。

有效土层厚度分级界限下含上不含:a)1级,有效土层厚度≥150cm;b)2级,有效土层厚度100cm~150cm;c)3级,有效土层厚度60cm~100cm;d)4级,有效土层厚度30cm~60cm;e)5级,有效土层厚度<30cm。

表层土壤质地表层土壤质地一般指耕层土壤的质地。

质地分为沙土、壤土、粘土和砾质土4个级别:a)1级,壤土;b)2级,粘土;c)3级,砂土;d)4级,砾质土,即按体积计,直径大于3mm~1mm的砾石等粗碎屑含量大于10%;坡面结构是指土壤坡面中不同质地的土层的排列次序,包括:a) 均质质地坡面构型:即指从土表到100cm深度土壤质地基本均一,或其他质地的土层的连续厚度<15cm,或这些土层的累加厚度<40cm;分为通体壤、通体砂、通体粘,以及通体砾4种类型;b) 夹层质地坡面结构:即指从土表20cm~30cm至60cm~70cm深度内,夹有厚度15cm~30cm的与上下层土壤质地明显不同的质地土层;续分为:砂/粘/砂、粘/砂/粘、壤/粘/壤、壤/砂/壤4种类型;c)体(垫)层质地剖面构型:即指从土表20cm~30㎝以下出现厚度>40cm的不同质地的土层;续分为:砂/粘/粘、粘/砂/砂、壤/粘/粘、壤/砂/砂4种类型。

盐渍化程度土壤盐渍化程度分为:无,轻度盐化,中度盐化,重度盐化4个区间,分级界限下含上不含:a)1级,无盐化:土壤无盐化,作物没有因盐渍化引起的缺苗断垄现象,表层土壤含盐量<%(易溶盐以苏打为主)或<02%(易溶盐以氯化物为主)或<%(易溶盐以硫酸盐为主);b)2级,轻度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗2~3成,表层土壤含盐量%~%(易溶盐以苏打为主)或02%~%(易溶盐以氯化物为主)或%~%(易溶盐以硫酸盐为主);c) 3级,中度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗3~5成,表层土壤含盐量%~%(易溶盐以苏打为主)或04%~%(易溶盐以氯化物为主)或%~%(易溶盐以硫酸盐为主);d) 4级,重度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗≥5成,表层土壤含盐量≥%(易溶盐以苏打为主)或≥%(易溶盐以氯化物为主)或≥%(易溶盐以硫酸盐为主)。

耕地质量等别评定方法一、引言耕地质量评定是指根据土地的肥力、水分保持能力、土壤质地等指标对耕地进行等级划分的过程。

耕地质量等别评定方法可以帮助农民和农业管理者了解土壤的肥力和适宜作物的选择,从而优化农业生产。

本文将介绍耕地质量等别评定的方法和步骤。

二、耕地质量等别评定的指标1. 土壤肥力:土壤肥力是评定耕地质量的重要指标之一。

常用的评定指标包括土壤有机质含量、全氮含量、速效磷含量和速效钾含量等。

通过对土壤样品的化学分析,可以确定土壤肥力等级。

2. 水分保持能力:水分保持能力是指土壤对水分的保持和供应能力。

土壤的质地和结构决定了其水分保持能力。

质地较细的土壤通常具有较好的水分保持能力,而质地较粗的土壤则较差。

通过测定土壤质地和颗粒组成,可以评定水分保持能力等级。

3. 土壤质地:土壤质地是指土壤中不同颗粒的组成比例。

常见的土壤颗粒有砂粒、粉粒和粘粒。

土壤质地的不同会影响土壤的透气性、保水性和肥力。

通过对土壤样品的颗粒分析,可以确定土壤质地等级。

三、耕地质量等别评定的方法和步骤1. 采样:在耕地中选取代表性的样点,使用土壤钻取器或铲子采集土壤样品。

样品应该从不同深度采集,并混合均匀,以获得可靠的结果。

2. 样品处理:将采集的土壤样品送至实验室进行处理。

首先,对样品进行干燥处理,然后使用筛网将样品分为不同颗粒大小的组分。

接下来,对样品进行化学分析,测定土壤有机质含量、全氮含量、速效磷含量和速效钾含量等指标。

3. 数据处理和评定:根据化学分析的结果,将土壤样品的指标数值与耕地质量等别标准进行比对。

根据不同指标的数值范围,将耕地划分为不同的质量等别,如优质耕地、良好耕地、一般耕地和较差耕地等。

4. 结果解读:根据评定结果,对耕地质量进行解读和分析。

对于优质耕地,可以采取适当的措施进行保护和管理,以保持其优良的耕地质量。

对于较差耕地,可以采取改良措施,提高土壤肥力和水分保持能力。

四、总结耕地质量等别评定方法是评价土壤肥力和适宜作物选择的重要工具。

全国耕地质量等级评价指标体系全国耕地质量等级评价指标体系是一个衡量耕地质量的标准体系,用于评估和分类国内各地区耕地的质量状况,以便科学管理和保护耕地资源。

该指标体系的建立旨在实现可持续农业发展,提高土壤肥力和农业生产效益,同时保护土地环境和维护生态平衡。

一、土壤质地指标土壤质地是土壤物理性质的重要指标之一,它反映了土壤中粉砂、粘粒和黏粒的比例。

质地直接影响土壤保水性、透气性和肥力等要素,因此是耕地分等级的重要标准之一二、土壤肥力指标土壤肥力是耕地质量的核心指标之一,它涉及到土壤中的营养元素含量、有机物质含量以及土壤pH值等。

各种营养元素的含量可以通过土壤试验和化验来测定,有机物质含量可以通过有机质含量测试来评估。

三、土壤水分指标水分是土壤中的重要要素之一,它对农作物的生长和发育具有重要影响。

土壤水分指标主要包括土壤持水量、土壤排水性以及土壤含水量等。

四、土壤酸碱度指标土壤酸碱度是指土壤中氢离子(H+)和氢氧根(OH-)的浓度,它是评估土壤适宜性的重要指标之一、酸碱度指标可以通过测定土壤pH值来评估。

五、土壤结构指标土壤结构是指土壤颗粒的组合和排列方式,它影响土壤通气性、保水性以及植物根系生长等。

土壤结构指标主要包括土壤颗粒大小、土壤团粒形成程度以及土壤结构稳定性等。

六、土壤污染指标土壤污染是指土壤中存在有害物质(如重金属、农药等)超过环境质量标准的情况。

土壤污染指标主要包括重金属含量、农药残留以及有机物质含量等。

综上所述,全国耕地质量等级评价指标体系是一个综合性指标体系,包含土壤质地、土壤肥力、土壤水分、土壤酸碱度、土壤结构和土壤污染等方面的指标。

通过对这些指标的综合评估,可以科学地划分出不同等级的耕地质量,提供科学依据和技术支持,以实现可持续农业发展,保护耕地资源和维护生态平衡。

一、全国耕地质量总体情况全国耕地按质量等级由高到低依次划分为一至十等。

其中,评价为一至三等的耕地面积为4.98亿亩,占耕地总面积的27.3%。

这部分耕地基础地力较高,基本不存在障碍因素,应按照用养结合方式开展农业生产,确保耕地质量稳中有升。

评价为四至六等的耕地面积为8.18亿亩,占耕地总面积的44.8%。

这部分耕地所处环境气候条件基本适宜,农田基础设施条件较好,障碍因素不明显,是今后粮食增产的重点区域和重要突破口。

到2020年,按照耕地基础地力平均提高1个等级测算,可实现新增粮食综合生产能力1600亿斤以上。

评价为七至十等的耕地面积为5.10亿亩,占耕地总面积的27.9%。

这部分耕地基础地力相对较差,生产障碍因素突出,短时间内较难得到根本改善,应持续开展农田基础设施和耕地内在质量建设。

二、不同区域耕地质量情况(一)东北区。

包括黑龙江、吉林、辽宁(除朝阳外)三省及内蒙古东北部大兴安岭区,总耕地面积3.34亿亩,占全国耕地总面积的18.3%。

评价为一至三等的耕地面积为1.44亿亩,主要分布在松嫩三江平原农业区,以黑土、草甸土为主,土壤中没有明显的障碍因素。

评价为四等的耕地面积为0.81亿亩,主要分布在松嫩三江平原农业区和辽宁平原丘陵农林区,以白浆土、黑钙土、栗钙土、棕壤为主,土壤质地粘重,易受旱涝影响。

评价为五至六等的耕地面积为0.87亿亩,主要分布在松辽平原的轻度沙化与盐碱地区以及大小兴安岭的丘陵区,以暗棕壤、白浆土、黑钙土、黑土、棕壤为主,主要障碍因素包括低温冷害、水土流失、土壤板结等。

评价为七至八等的耕地面积为0.22亿亩,主要分布在大小兴安岭、长白山地区,以及内蒙古东北高原、松辽平原严重沙化与盐碱化地区,以暗棕壤、栗钙土、褐土、风沙土、盐碱土为主,主要障碍因素包括水土流失、土壤沙化、盐碱化及土壤养分贫瘠等。

这部分耕地土壤保肥保水能力差、排水不畅,易受到干旱和洪涝灾害的影响。

东北区没有九至十等地。

浙江省耕地质量分等技术指南(因素法)浙江省国土资源厅目录1 适用范围 (1)2 依据 (1)3 工作原则 (1)3.1依法依规原则 (1)3.2继承性原则 (1)3.3定量评价与定性分析相结合原则 (1)4 技术方法 (2)5 评定程序 (2)5.1资料收集 (2)5.2指标确定 (2)5.3单元划分 (2)5.4外业调查 (3)5.5数据转换 (3)5.6等别计算 (3)5.7结果校验 (3)5.8成果编制 (3)附录A(规范性附录) (5)耕地质量分等收集资料清单 (5)附录B(规范性附录) (6)耕地质量分等指标区与参数体系 (6)附录C(规范性附录) (7)耕地质量分等因素记分规则表 (7)附录D(规范性附录) (22)指定作物最高产量与产量比系数 (22)附录E(规范性附录) (23)光温生产潜力指数 (23)附录F(规范性附录) (25)实地调查表和检测结果表 (25)附录G(规范性附录) (27)耕地质量分等计算方法 (27)G.1省级自然等指数计算 (27)G.2确定土地利用系数和土地经济系数 (28)G.3省级利用等指数计算 (28)G.4省级经济等指数计算 (29)G.5等指数转换 (29)G.6等别划分 (29)附录H(规范性附录) (31)耕地质量分等因素指标及代码 (31)H.1耕地质量分等因素指标 (31)H.2耕地质量分等因素代码 (32)1 适用范围本技术指南适用于浙江省范围内耕地质量分等工作。

2 依据《浙江省土地整治条例》;《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012);《中国耕地质量等级调查与评定》(浙江卷);《浙江省土地整治工程建设标准》。

3 工作原则3.1 依法依规原则严格遵循《浙江省土地整治条例》;严格遵循《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)(以下简称《规程》)的基本原则、技术路线、方法步骤开展耕地质量分等工作。

3.2 继承性原则因素指标区、标准耕作制度、指定作物、光温(气候)生产潜力指数、产量比系数、分等因素及分级标准、分等因素权重等基本参数均继承耕地质量等别补充完善数据。

耕地质量等别评定原则和依据(原创版)目录一、耕地质量等级评定的原则二、耕地质量等级评定的依据三、耕地质量等级评定的方法四、耕地质量等级评定的预期目标正文一、耕地质量等级评定的原则耕地质量等级评定的原则主要包括以下几个方面:1.科学性原则:评定过程应当遵循科学的方法,确保评定结果的准确性和可靠性。

2.客观性原则:评定过程应当遵循客观公正的原则,确保评定结果的公正性和公平性。

3.综合性原则:评定过程应当综合考虑耕地的土壤、地形、气候等多个方面,确保评定结果的全面性。

4.可操作性原则:评定过程应当遵循简便易行的原则,确保评定结果的可操作性和实用性。

二、耕地质量等级评定的依据耕地质量等级评定的依据主要包括以下几个方面:1.国家标准:评定过程应当遵循国家标准《耕地质量等级和产能核算技术规范》(GB/T 28407-2012)和《农用地产能核算技术规范》(GB/T 28405-2012)。

2.地方标准:评定过程应当参考地方标准,如《重庆市高标准基本农田建设技术要求》(试行)。

3.实际情况:评定过程应当结合项目区的实际情况,如土地利用现状、土壤类型、地形地貌、气候条件等。

三、耕地质量等级评定的方法耕地质量等级评定的方法主要包括以下几个步骤:1.资料收集:收集项目区的土地利用现状、土壤类型、地形地貌、气候条件等相关资料。

2.实地调查:对项目区进行实地调查,了解耕地质量的实际情况。

3.数据分析:根据收集到的资料和实地调查结果,对耕地质量进行分析和评价。

4.等级划分:根据分析结果,将耕地质量划分为不同的等级。

5.成果编制:编制耕地质量等级评定报告,提出耕地质量改进的建议和措施。

四、耕地质量等级评定的预期目标耕地质量等级评定的预期目标主要包括以下几个方面:1.提升耕地质量:通过耕地质量等级评定,找出存在问题的耕地,采取相应的措施进行改良,从而提升耕地质量。

2.指导农田建设:耕地质量等级评定结果可为农田建设提供科学依据,指导高标准农田建设。

耕地质量等别和耕地质量等级对应表全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:耕地质量等别和耕地质量等级是评价土地质量优劣的重要标准,对于农业生产和土地利用具有重要意义。

耕地质量等级是根据土壤肥力、土层深度、土壤质地等多种指标评定的,而耕地质量等别则是根据土地适宜性和农业生产潜力等因素划分的。

本文将介绍关于耕地质量等别和耕地质量等级的对应表,以帮助读者更好地理解和运用这些评价标准。

一、耕地质量等别对应表1. 一等耕地:适宜种植高产作物,土壤肥力高,土层深厚,排水良好,农业生产潜力大。

4. 四等耕地:适宜园艺栽植或绿化用地,土壤质量较差,肥力低,排水不畅,需要大幅度改善才能进行农业生产。

5. 五等耕地:不适宜进行农业生产,主要用于草地养殖或其他非农业用途。

2. 中等耕地:土壤pH值适中,有机质含量尚可,富含部分养分,土层适中,农业生产效益一般。

5. 非耕地:土壤质量严重恶化,无法用于农业生产,需要进行大规模的土地修复和治理。

通过以上对耕地质量等别和耕地质量等级的对应表的介绍,我们可以清晰地了解每个等别和等级所代表的土地质量特点和适用范围,有助于科学地评价土地质量,合理规划土地利用,提高土地利用效率和农业生产效益。

也有助于保护好土地资源,实现可持续农业发展和生态环境保护的目标。

希望各级地方政府和农业生产者能够充分认识土地质量等别和等级的重要性,切实加强土地质量的管理和保护工作,共同促进农业可持续发展和乡村振兴。

【2000字】。

第二篇示例:耕地是农业生产的基础,其质量等别和等级的划分对于土地的合理利用和保护具有重要意义。

耕地质量等别和等级的划分是根据土壤的肥力水分保肥性和土壤病虫害综合情况评定的,不同等别和等级的土地适合种植不同作物,因此对于农作物的种植和土地的管理有着重要的指导作用。

耕地质量等别和等级是对土地质量进行定性和定量评价的重要指标。

根据《土壤质量等级标准》(GB 15618-1995)规定,我国将耕地质量分为Ⅰ—Ⅳ等四个等级,具体划分标准如下:第Ⅰ等级:土壤质量优良,土壤肥力相对较高,土壤肥力水分保肥性好,无限制性病虫害,适宜种植高产作物。

指耕地质量,包括耕地对农作物的适应性、生物生产力(耕地生产力)的规模、耕地使用后的经济效益、耕地环境是否受到污染等。

基本介绍耕地是否适宜种植是指适宜作物的种类和程度;耕地生产力是指耕地用于农作物种植后一定时期内单位面积的物质生产力水平(kg/HA)。

经济效益是指耕地物质生产的市场交换所产生的收入(元/亩);从环境角度看,耕地质量是指耕地是否受到污染物的污染和污染程度。

由于耕地适宜性与生物生产力具有相同的含义,经济效益的基础是生物生产力。

因此,耕地质量可以概括为耕地物质生产力和耕地环境质量的总和。

水平根据耕地质量等级调查与评价,我国耕地质量等级共有15个,其中一级为最好,15级为最差。

按照耕地1-4、5-8、9-12、13-15等等级,我国耕地可分为优势用地、高等级土地、中等规模土地和低等级土地。

中国现状根据国土资源部2009年12月24日发布的《中国历史上第一次耕地质量等级调查评价结果》,我国耕地质量总体偏低。

调查显示,我国耕地质量平均等级为9.80,一般偏低。

我国耕地评价总面积中良田、高地、中耕、低地所占比例分别为2.67%、29.98%、50.64%和16.71%。

在调查评估的总面积中,低于平均水平10-15级的耕地占57%以上,而生产能力在1000公斤/亩以上的中国耕地仅占6.09%。

我国耕地质量明显偏低。

根据全国耕地质量调查评价划分的12个国家一级标准耕作制度区,耕地质量最好的前三位是长江中下游、华南和华南。

长江综合质量最差的三个地区是黄土高原、青藏高原、内蒙古高原和长城地区。

从我国高、中、低档地区分布来看,一等奖主要分布在湖北、广东、湖南等地。

高等植物主要分布在河南、江苏、山东、江西、浙江等地。

中型企业主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、新疆、四川、山西等地。

下游地区主要分布在内蒙古、甘肃、贵州、陕西等4个省(区)。

国土资源部2012年8月公布:如今,我国高等级、高等级耕地不足总耕地的三分之一,部分地区耕地质量正在下降。

江苏省指定作物产量比系数

农用地质量分等因素及其分级

有效图层厚度(cm)

有效土层厚度是指土壤层和松散的母质层之和,共分为5个等级。

有效土层厚度分级界限下含上不含:

a)1级,有效土层厚度≥150cm;

b)2级,有效土层厚度100cm~150cm;

c)3级,有效土层厚度60cm~100cm;

d)4级,有效土层厚度30cm~60cm;

e)5级,有效土层厚度<30cm。

表层土壤质地

表层土壤质地一般指耕层土壤的质地。

质地分为沙土、壤土、粘土

和砾质土4个级别:

a)1级,壤土;

b)2级,粘土;

c)3级,砂土;

d)4级,砾质土,即按体积计,直径大于3mm~1mm的砾石等粗碎屑含量大于10%;

坡面结构是指土壤坡面中不同质地的土层的排列次序,包括:

a) 均质质地坡面构型:即指从土表到100cm深度土壤质地基本均一,或其他质地

的土层的连续厚度<15cm,或这些土层的累加厚度<40cm;分为通体壤、通体砂、通体粘,以及通体砾4种类型;

b) 夹层质地坡面结构:即指从土表20cm~30cm至60cm~70cm深度内,夹有厚度

15cm~30cm的与上下层土壤质地明显不同的质地土层;续分为:砂/粘/砂、粘/砂/粘、壤/粘/壤、壤/砂/壤4种类型;

c)体(垫)层质地剖面构型:即指从土表20cm~30㎝以下出现厚度>40cm的不同质地的土层;续分为:砂/粘/粘、粘/砂/砂、壤/粘/粘、壤/砂/砂4种类型。

盐渍化程度

土壤盐渍化程度分为:无,轻度盐化,中度盐化,重度盐化4个区间,分级界限下含上不含:

a)1级,无盐化:土壤无盐化,作物没有因盐渍化引起的缺苗断垄现象,表层土

壤含盐量<%(易溶盐以苏打为主)或<02%(易溶盐以氯化物为主)或<%(易溶盐以硫酸盐为主);

b)2级,轻度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗2~3成,表层土壤含盐量%~%(易溶

盐以苏打为主)或02%~%(易溶盐以氯化物为主)或%~%(易溶盐以硫酸盐为主);

c) 3级,中度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗3~5成,表层土壤含盐量%~%(易

溶盐以苏打为主)或04%~%(易溶盐以氯化物为主)或%~%(易溶盐以硫酸盐为主);

d) 4级,重度盐化:由盐渍化造成的作物缺苗≥5成,表层土壤含盐量≥%(易溶

盐以苏打为主)或≥%(易溶盐以氯化物为主)或≥%(易溶盐以硫酸盐为主)。

土壤有机质含量分为6个级别,分级界限下含上不含:

a) 1级,土壤有机质含量≥40 g/kg;

b) 2级,土壤有机质含量40 g/kg~30 g/kg;

c) 3级,土壤有机质含量30 g/kg~20 g/kg;

d) 4级,土壤有机质含量20 g/kg~10 g/kg;

e) 5级,土壤有机质含量10 g/kg~6 g/kg;

f) 6级,土壤有机质含量<6 g/kg;

土壤pH值按照其对作物生长的影响程度分为6个等级,分级界限上含下不含:

a) 1级,土壤pH值~;

b) 2级,土壤有机质含量~,~;

c) 3级,土壤有机质含量~,~;

d) 4级,土壤有机质含量~;

e) 5级,土壤有机质含量<,~;

f) 6级,土壤有机质含量≥;

土壤障碍层指在耕层以下出现白姜层、石灰浆石层、砾石层、粘土磬和铁磬等阻碍耕系伸展或影响水分渗透的层次。

根据其距地表的距离分为3个级别,分级界限下含上不含:

a)1级,60cm~90cm;

b) 2级,30cm~60cm;

c) 3级,≦30cm。

排水条件是指受地形和排水体系共同影响的雨后(或灌溉后)地表积水情况,分为4个级别,分级界限下含上不含:

a)1级:有健全的干、支、斗、农排水沟道(包括抽排),无洪涝灾害;

b)2级:排水体系(包括抽拍)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生(田

面积水1天~2天);

c)3级:排水体系(包括抽拍)一般,丰水年大雨后有短期洪涝发生(田面积

水2天~3天);

d)4级:无水体系(包括抽拍)一般,一般年份大雨后有短期洪涝发生(田面

积水≧3天);

水田、水浇地、望天田和菜地一般均作为平地处理,只对旱地进行坡度分级。

坡度分为4个级别,分级界限下含上不含:

a)1级,地形坡度<2°,梯田按<2°坡耕地对待;

b)2级,地形坡度2°~5°;

c)3级,地形坡度5°~8°;

d) 4级,地形坡度8°~15°;

e) 5级,地形坡度15°~25°;

f) 6级,地形坡度≧25°;

灌溉保证率

灌溉保证率分为4个级别:

a)1级,充分满足,包括水田、菜地和可随时灌溉的水浇地;

b)2级,基本满足,有良好的灌溉系统,在关键需水生长季节有灌溉保证的水浇地;

c)3级,一般满足,有灌溉系统,但在大旱年不能保证灌溉的水浇地;

d)4级,无灌溉条件,包括旱地与望天田。

地表岩石露头度是指基岩出露地面占地面的百分比。

根据地表岩石露头度对耕作的干扰程度可分为以下四个级别,岩石露头值下含上不含:

——1级,岩石露头<2%,不影响耕作;

——2级,岩石露头2%~10%,露头之间的间距35m~100m,以影响耕作。

——3级,岩石露头10%~25%,露头之间的间距10m~35m,影响机械化耕作。

——4级,岩石露头≧25%,露头之间的间距~10m,影响小型机械耕种。

灌溉水源

灌溉水源分为以下三级:

——1级,用地表水灌溉;

——2级,用浅层地表水灌溉。

——3级,用深层地下水灌溉。