7.拟声词和拟态词

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:5

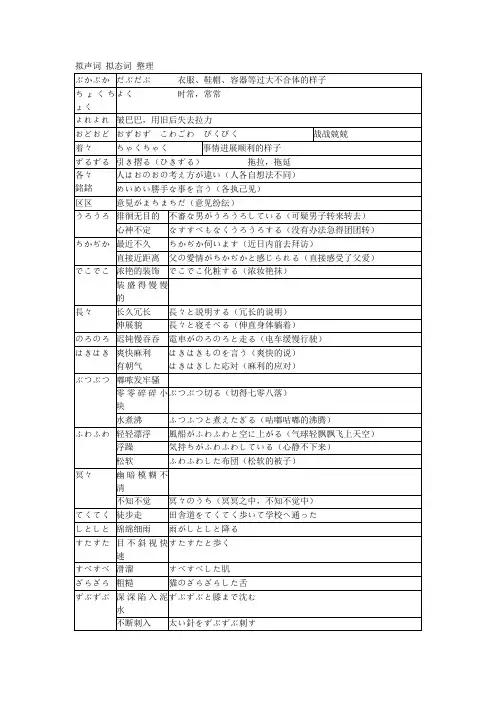

日语的拟声词和拟态词拟声词和拟态词的定义△母が履脱へ降りて格子戸の掛金を外し、ガラリと雨戸を繰ると、さっと夜風が吹込んで、雪洞の火がチラチラと靡く。

△教場に入る鐘がかんかんと鳴りました。

僕は思わずぎょっとしてたちあがりました。

拟声词:指的是摹似事物声响的词。

“ガラリと”“かんかん”拟态词:指的是直接摹形拟态的词。

“さっと”“チラチラ”“ぎょっと”有的词即可做拟声词也可做拟态词。

例如:ぽかぽか△こたつに入って勉強しようとすると、ぽかぽかしてきてつい眠ってしまうからだめだ。

△西瓜をそんなにぽかぽかたたいたら割れてしまうよ。

拟声词和拟态词的特征1.利用声音的变化,使语言节奏明快、声音和谐悦耳,给人形象、生动、具体、真实的感觉,以增强语言的表现力。

△ふと耳に、潺潺、水の流れる音が聞こえた。

そっと頭をもたげ、息を呑んで耳をすました。

すぐ足もとで、水が流れているらしい。

よろよろ起き上がって見ると、岩の裂き目からこんこんと何か小さくささやきながら、清水が湧き出ているのである。

その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。

水を両手で掬ってひとくち飲んだ。

ほっと長い溜息が出て夢から覚えたような気がした。

2.一部分拟声拟态词具有强烈的感情色彩。

能够直接表达喜爱、赞扬、亲昵、贬斥、厌恶、冷淡、轻蔑等感情。

むくむくころころくりくりでっぷりぶよぶよすらりほっそりげっそりふさふさもじゃもじゃありありまざまざうようようじゃうじゃ“拟情词”——すっきり、びくびく、うきうき、わくわく、ぼんやり、むかむか、くよくよ、いらいら、さばさば、ほっと、むしゃくしゃ、むずむず、むらむら3.拟声拟态词具体生动鲜明,直截了当,不晦涩含糊。

并且还能表示程度的加重或减轻。

①しくしく②ちくちく③ずきずき(ずきんと、ずきんずきん)④ひりひり(ぴりぴり、ひりり)⑤きりきり⑥ちかちか⑦がんがん⑧ちゃかちゃか⑨じいん(と)⑩ぎゅっ(と)、きゅーん(と)②⑥⑧眼痛,①⑤腹痛,②⑤⑨⑩心痛,②⑤胃痛,③⑤⑦头痛冷えたのか腹が(ひりひり・しくしく・きりきり)痛みだした。

拟声词与拟态词拟声词与拟态词是汉语中独具特色的词类,它们通过模拟某种声音或行为的方式,将生动的图像传达给读者。

拟声词一般用于描写声音,而拟态词则更多地用于形容人或物的动作、特征和状态。

它们在表达中起到了丰富语言、增强形象的作用。

拟声词是一种模拟声音的词语。

通过使用拟声词,可以使读者在阅读时能够听到相关事物发出的声音,从而更好地理解情境和感受。

例如,“咚咚咚”、“叮咚叮咚”、“嘟嘟嘟”等都是拟声词。

这些词语用起来简单明了,让人一下子就能想象出相关声音的样子。

拟声词的使用不仅可以增加文章的趣味性,还能够丰富读者的阅读体验。

拟态词是一种模拟动作或状态的词语。

它们常常用于描述人或物的特征、行为和状态,让读者通过阅读可以更加清晰地看到事物的样子。

例如,“蹦蹦跳跳”、“悠闲”、“舒适”等都是拟态词。

这些词语能够让读者更好地感受到情境中的人或物的状态,使文章更加生动有趣。

拟声词和拟态词的使用不仅限于文学作品,也可以在日常交流和写作中广泛应用。

通过使用这些词语,可以增添语言的活力,提高表达的感染力。

例如,在描述一个人跑步时,可以使用“砰砰”、“嗖嗖”等拟声词来形容他的奔跑声音;在描绘一个人放松时,可以使用“安逸”、“悠闲”等拟态词来表达他的状态。

这样一来,读者能够更加直观地感受到写作中所描绘的场景和情感。

总之,拟声词与拟态词在汉语中扮演着非常重要的角色,它们通过模拟声音和动作的方式,丰富了语言的表达方式。

无论是在文学创作中还是日常交流中,使用拟声词和拟态词都能够使语言更加生动有趣,增强表达的力度。

希望在以后的写作中,大家能够更加灵活运用这些词语,让我们的文章更加精彩动人。

日语学习中的拟声词拟态词拟声词即模仿外界声音而产生的用来表达听觉印象的词。

如:蜜蜂ぶんぶんと飛び回る。

カラスがかあかあと鳴く。

同理。

拟态词即用声音来象征性地表示现实声音之外的人或事物的动作、状态的词。

如:恋人から手紙をもらって、木村さんがわくわくしている。

木村收到恋人的来信而异常兴奋。

日语中的拟声词、拟态词由于其特殊的发音及词义,会使得原本单调的内容显得格外生动活泼。

比如“讲话”这个动作.汉语可以有“窃窃私语”、“吞吞吐吐”、“滔滔不绝”多种表现形式,而日语中只有一个动词“話す”。

词汇的贫乏直接局限了人们的表达能力。

继而造成语言的千瘪而枯燥。

所以若想表示上面几种不同形式的“说”就需要前面提到的拟声词、拟态词来加以辅助了,如ひそひそ話す、もごもご話す、ペラペラ話す。

又如.为了说明某人“饮洒过后踉踉跄跄地走在街上”这个场景,酔っ払いがよろよろと歩いている。

仅凭よろよろ这一个词,一个醉汉的形象跃然纸上。

由于拟声词、拟态诃基本上都是以假名形式出现的。

而且有不少是二拍词根的重复(例如いらいら、ぺらぺら)所以,这些看上去相当形似的词语,就给那些平日过于依赖汉字的我们在分辨和记忆上带来了挑战,继而成为日语学习中的一个难点。

其实。

拟声词、拟态词中的“拟”就是模仿的意思.就此角度出发。

其词义与本身发音应该是有规律可循的。

一、母音的特征a i u e o”当中“e”音极少1.たらたら暑くて、じっとしていても額から汗がたらたら流れる。

天热,即使一动不动额头都会滴滴答答地流汗。

2.ちりちり髪の毛がちりちりになってしまった头发都打卷了。

3.つるつる道が凍ってつるつる滑る。

道路冻得溜滑。

4.でれでれあいつは女性を見るとすぐでれでれする。

他一见女人就像丢了魂一样。

5.とろとろイチゴを煮て、とろとろのジャムにする。

把草莓熬成黏糊糊的果酱。

另外,有からから、きりきり、くるくる、ころころ而没有けれけれ,有はらはら、ひりひり、ふるふる、ほろほろ。

拟声词与拟态词的运用与表达拟声词和拟态词是汉语中一种特殊的词类,它们能够通过模拟声音和动作的方式表达出一定的意义和情感。

在日常生活中,我们经常会遇到拟声词和拟态词,它们丰富了语言的表达方式,使得我们能够更加准确地描述动作、声音和情感。

本文将探讨拟声词和拟态词的运用和表达。

一、定义和特点拟声词是通过模拟声音的方式来表达事物的特征或者描述特定的声音。

比如,“嘀嘀嘀”、“呜呜呜”、“咔咔咔”等。

拟声词通过模拟声音的方式,使得读者可以直观地了解到描述的对象是什么样子,并且能够感受到这种声音所带来的情感。

拟态词是通过模拟动作或者状态的方式来表达事物的特点或者描述特定的情感。

比如,“跳跃”、“踌躇”、“翻滚”等。

拟态词通过模拟动作或者状态的方式,使得读者可以形象地了解到描述的对象的特点,并且能够感受到这种动作或者状态所带来的情感。

拟声词和拟态词都是通过模拟的方式来表达特定的意义和情感,它们在文章中的运用可以起到丰富语言表达的作用,使得文章更加生动。

二、拟声词的运用与表达拟声词主要通过模拟声音的方式来表达特定的意义和情感。

它通常能够使得读者产生强烈的感觉和联想,具有很强的表现力。

以下是一些常见的拟声词的运用和表达方式:1. 描述动物的叫声:比如,“喵喵”(猫叫声)、“汪汪”(狗叫声)、“咕咕”(鸡叫声)等。

这些拟声词能够直观地描述动物的叫声,使得读者能够感受到动物的存在和特征。

2. 描述自然界的声音:比如,“雨滴滴答答”、“风呼呼地吹过”、“雷声轰隆”等。

这些拟声词能够形象地描述出自然界发出的声音,使得读者可以感受到大自然的力量和美妙。

3. 描绘人物的表情和声音:比如,“嘿嘿嘿”(形容人坏笑的声音)、“哈哈哈”(形容人大笑的声音)、“哭啊哭”(形容人哭泣的声音)等。

这些拟声词通过模拟声音的方式,使得读者能够直观地了解到人物的表情和情感。

三、拟态词的运用与表达拟态词主要通过模拟动作或者状态的方式来表达特定的意义和情感。

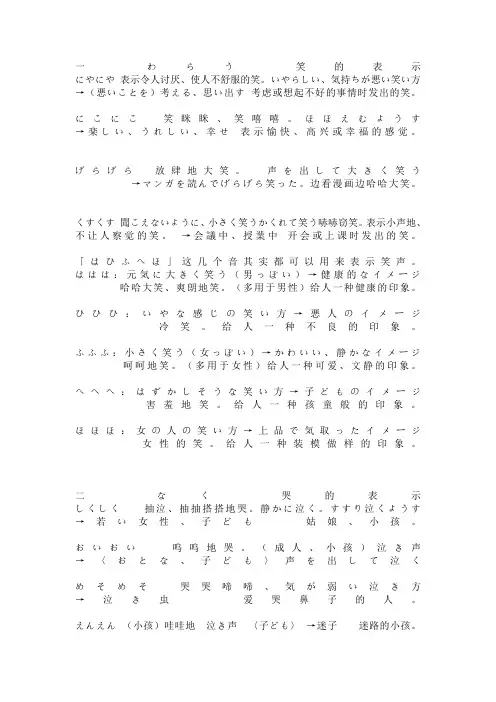

一わらう笑的表示にやにや表示令人讨厌、使人不舒服的笑。

いやらしい、気持ちが悪い笑い方→(悪いことを)考える、思い出す考虑或想起不好的事情时发出的笑。

にこにこ笑眯眯、笑嘻嘻。

ほほえむようす→楽しい、うれしい、幸せ表示愉快、高兴或幸福的感觉。

げらげら放肆地大笑。

声を出して大きく笑う→マンガを読んでげらげら笑った。

边看漫画边哈哈大笑。

くすくす聞こえないように、小さく笑うかくれて笑う哧哧窃笑。

表示小声地、不让人察觉的笑。

→会議中、授業中开会或上课时发出的笑。

「はひふへほ」这几个音其实都可以用来表示笑声。

ははは:元気に大きく笑う(男っぽい)→健康的なイメージ哈哈大笑、爽朗地笑。

(多用于男性)给人一种健康的印象。

ひひひ:いやな感じの笑い方→悪人のイメージ冷笑。

给人一种不良的印象。

ふふふ:小さく笑う(女っぽい)→かわいい、静かなイメージ呵呵地笑。

(多用于女性)给人一种可爱、文静的印象。

へへへ:はずかしそうな笑い方→子どものイメージ害羞地笑。

给人一种孩童般的印象。

ほほほ:女の人の笑い方→上品で気取ったイメージ女性的笑。

给人一种装模做样的印象。

二なく哭的表示しくしく抽泣、抽抽搭搭地哭。

静かに泣く。

すすり泣くようす→若い女性、子ども姑娘、小孩。

おいおい呜呜地哭。

(成人、小孩)泣き声→〈おとな、子ども〉声を出して泣くめそめそ哭哭啼啼、気が弱い泣き方→泣き虫爱哭鼻子的人。

えんえん(小孩)哇哇地泣き声〈子ども〉→迷子迷路的小孩。

记住这个小口诀吧:妹えんえん、にいさんおいおいねえさんしくしく、弟めそめそ。

中国有趣的拟声拟态词中国语言中有许多有趣的拟声拟态词,这些词汇通过模拟真实的声音和动作来描述事物,给人一种直观的感受。

下面就让我们一起来探索一下中国有趣的拟声拟态词吧!1. 咕咕叫:这是形容小鸡或小鸟的叫声,咕咕叫让人感觉到一种活泼灵动的氛围。

2. 哗啦啦:这是形容水流声的词汇,一般用来形容大量水流动的声音,如瀑布、江河等。

3. 咯咯咯:这是形容小动物的笑声,如小鸡、小鸟等,给人一种可爱的感觉。

4. 嘀嗒嘀嗒:这是形容雨滴落在屋顶或窗户上的声音,给人一种轻盈的感觉。

5. 噼里啪啦:这是形容烟花爆炸声的词汇,一般用来形容喜庆、热闹的场合。

6. 咔咔咔:这是形容坚硬物体相互碰撞的声音,如敲门声、敲击键盘等。

7. 呼哧呼哧:这是形容人或动物喘气的声音,一般用来形容身体活动剧烈、气喘吁吁的情况。

8. 咕咚咕咚:这是形容液体流动的声音,一般用来形容饮料、汤等液体的声音。

9. 哗哗哗:这是形容风吹树叶的声音,给人一种清新、自然的感觉。

10. 咔哒咔哒:这是形容脚步声的词汇,一般用来形容人或动物行走时发出的声音。

11. 呱呱呱:这是形容小孩子哭的声音,给人一种可爱、无助的感觉。

12. 嘎嘎嘎:这是形容鸭子叫的声音,嘎嘎嘎的声音给人一种欢快的感觉。

13. 哗啦啦:这是形容火焰燃烧的声音,一般用来形容篝火、炉火等。

14. 咕咕咕:这是形容汽车引擎的声音,给人一种机械运转的感觉。

15. 咯吱咯吱:这是形容门关上的声音,一般用来形容门窗开关的声音。

以上是一些中国有趣的拟声拟态词,这些词汇通过模拟真实的声音和动作,使我们对事物有了更直观的感受。

这些词汇不仅丰富了中国语言的表达方式,也展现了中国人对生活的细致观察和独特的审美能力。

希望通过这些有趣的词汇,我们能更好地了解中国文化和语言的魅力。

![[解说]拟声词总结](https://uimg.taocdn.com/d4656a5a2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d03.webp)

拟声词总结拟声词拟声词是摹拟自然界声响而造的词汇,是世界上所有语言都具备的成分。

拟声词虽然也是摹仿自然的声音,却有很大的主观性。

自然界的声音无限,通过我们耳朵和大脑的诠释,主观音感的辨别,再由自己语言的音位系统模拟,这样的模拟必会失真。

因此,它和口技的声音摹仿,有所不同。

拟声词又称为象声词、摹声词、状声词。

它是摹拟自然界声音的一种词汇。

通常是把汉字当成“音标”符号,来构成拟声词。

它和音译词、联绵词在性质上是同类的,汉字只用来表音,而无关乎字义,因此,它们都是“衍声词”,和“合义词”为相对的概念。

因为拟声词多半用来描绘、形容,因而有人把它归属形容词。

也有人把主观的感情、情绪所兴发的声音(例如唉!啊呀!乌乎!)归入拟声词。

都是不妥当的。

形容词和拟声词仍有界限存在,前者的重叠形式有强调意味和感情色彩,拟声词的重叠形式是纯表音的,不产生任何附加意义(注一)。

拟声词在语法上不像形容词可以受程度副词和否定副词的修饰,例如我们不会说“雨点十分哗拉哗拉地下着”,也不会说“风不呼呼地吹着”。

拟声词也不能用“A不A”的方式表示疑问。

拟声词可以和数量词结合,而形容词不能。

双音节的重叠,拟声词可以是 AABB式(叮叮当当),也可以是ABAB式(叮当叮当),形容词通常只是AABB式。

拟声词在句中的位置比较灵活,有较大的独立性,形容词则不具备这样的特性。

拟声词通常在文中出现都要加以引号,表示特殊性。

单音节:唰哗轰嘭砰嘘咻飕哔当吐噎双音节:啦啦哗哗汪汪咚咚咚隆呀呀呼呼嗖嗖潺潺嘘嘘咻咻鸭鸭嘎嘎铃铃令令滴滴答答飕飕訇訇吁吁淅淅得得瑟瑟冽冽剌剌沥沥哼哼啊啊叨叨隆隆呜呜呷呷嘶嘶嗡嗡嘟嘟喋喋呜呜咯咯咩咩关关雝雝嘤嘤嘐嘐嗷嗷叫叫轩轩烈烈铿铿啾啾啧啧楂楂蛮蛮劳劳呴呴晓哓唶唶咕咕叽叽唧唧喳喳呱呱啪啪喔喔嘀嘀呼呼沙沙吱吱哇哇嘻嘻哈哈崩崩AB型:乒乓扑哧扑通喀嚓喀嗒滴答丁东叮当布谷知了哧溜啪嗒哗啦呼噜噼啪间关绵蛮呢喃轰隆喵呜呼啦啁啾叭卜AAA型:嗡嗡嗡呱呱呱达达达轰轰轰喃喃喃AAB型:叮叮当滴滴答咚咚锵通通扑啦啦哗ABB型:扑通通哗啦啦ABA型:吱咕吱AAAA型:当当当当AABB型:嗡嗡嗡嗡哔哔剥剥毕毕剥剥滴滴答答嚓嘎嚓嘎叽叽喳喳叽叽呱呱乒乒乓乓唠唠叨叨嘟嘟囔囔劈劈啦啦哗哗啦啦ABAB型:哗啦哗啦咕咚咕咚淅沥淅沥嘟噜嘟噜朴隆朴隆哔里哔里呼噜呼噜当郎当郎啪拉啪拉卡拉卡拉唰拉唰拉叮当叮当轰隆轰隆卜通卜通咕噜咕噜淅沥淅沥叮叮咚咚ABCC型:叽里咕噜叮零咚隆ABCD型:唭里硿咙辟里啪拉呜里哇啦丁铃当郎叽哩呱啦叮铃当啷唏哩哗啦霹哩叭啦ABCA型:咚得隆咚锵不隆锵ABBB型:淅沥沥沥哗啦啦啦拟声例句:拟声词调查表(一)1.绳子断了的响声:圪崩2.开锅煮鸡蛋的响声:圪答3.打雷时的响声:忽笼4.下楼梯的脚步声:圪登5.打饱嗝儿的响声:圪喽6.炒豆子的响声:坷啪7.锁门时的响声:黑此8.雨天在泥水里走路的声音:黑此 9.抖动纸时的响声:忽唰10.跳水时的响声:扑通11.滑倒时的响声:扑差12.清脆的笑声:圪低13.挑东西时扁担的响声:圪支14.摇铜铃时的响声:黑郎15.肚子里的响声:骨骨鲁16.煽风箱的响声:忽塌17.陷进泥里的响声:忽初18.往水扔砖头的响声:澎咚19.吱水的响声:卜几20.放气时的响声:扑此21.大炮的响声:骨东22.房屋倒塌的响声:忽通23.从床上掉下来时的响声:卜登 24.水开时的响声:卜答25.书本落地时的响声:扑此26.铁轮马车的响声:圪当27.树枝断裂时的响声:坷差28.心脏跳动的响声:忽速29.砖头落地的响声:扑腾30.树枝刮衣服的响声:扑拉31.母鸡下蛋后的叫声:圪差32.猪吃食儿的声音:黑擦33.汤类溢出,汤水扑火声:初初底拟声词调查表(二)1、金属磕碰声当啷2、形容金属的响声当当3、金属、瓷器连续撞击声丁零当啷4、鼓声、敲门声咚咚5、脆响的(关门)声吧嗒6、敲打木头声梆梆7、重物落下声咕咚8、东西倾倒声哗啦9、风吹动树枝叶声飒飒10、树枝翟慧断声嘎巴11、不大的寒风声瑟瑟12、踩沙子、飞沙击物或风吹草木沙沙、飒飒13、飞机螺旋桨转动呼呼14、雨点敲击房顶噼里啪啦15、水流动声拔拉16、物体受压嘎吱喀嚓17、溪水、泉水流动声潺潺18、液体、沸腾、水流涌出或大口喝水声咕嘟19、重物落地声扑通20、笑声、水、气挤出声扑哧21、雷声、爆炸声、机器声隆隆22、汽笛或喇叭声呜呜23、油在锅里滋滋24、鞭炮爆炸声噼啪25、脚踏楼板声登登26、伸颈的雄鸡喔喔啼拟声词调查表(三)注:"[ ]"符号代表前面的字为拟声词.1.嗷嗷[ ] 叫得使人心惊。

中日拟声词拟态词对照拟声词和拟态词是语言中一类非常有趣的词汇,它们通过模拟自然界的声音和描述事物的状态传达意思。

中日两国语言中都有大量的拟声词和拟态词,这些词汇有时呈现出惊人的相似性,但也有许多差异之处,这种差异反映了中日文化的独特性和相互影响。

首先,让我们来看看中日拟声词的对照。

中文和日语中都有许多拟声词,这些词通过模拟自然界的声响来传达意思,如“喵喵”、“汪汪”和“叽叽喳喳”等。

然而,在日语中,拟声词的使用更为频繁,且形式变化更加丰富。

例如,日语中的“カーカー”和中文的“嘎嘎”都表示鸭子的叫声,但日语中还有许多其他类似的拟声词,如“ニャーニャー”表示猫的叫声,“ワンワン”表示狗的叫声等。

接下来是中日拟态词的对照。

拟态词主要用于描绘事物的状态或动作,中文和日语中都有一些常用的拟态词。

例如,中文的“慢慢走”和日语的“ゆっくり行く”都表示走路慢的意思。

然而,日语中的拟态词变化更为丰富,表达方式也更为细腻。

日语中的拟声词和拟态词是独具特色的语言现象,它们通过模仿自然声音和描述事物状态的方式,生动地传达了作者的情感、态度和意图。

这些词语的使用使得日语语言更加丰富、生动和形象。

本文将从日语拟声词和拟态词的特征及其汉译两个方面进行探讨。

一、日语拟声词的特征及其汉译1、特征日语拟声词通常模仿自然界的各种声音,如动物的叫声、物体的碰撞声、液体的流动声等。

这些词语的使用可以使读者更加直观地感受到所描述的场景和氛围。

一般来说,日语拟声词有以下特点:(1)形式简单,节奏感强,易于记忆。

(2)通过使用拟声词,可以更加生动地描述人物、动物或物体的形象和状态。

(3)在不同的语境下,同一个拟声词可能会有不同的含义。

2、汉译在翻译日语拟声词时,需要考虑汉语的语言习惯和文化背景。

一般来说,可以采用以下方法进行翻译:(1)直接使用相应的汉语拟声词进行翻译。

例如,“ニャー”( nya)可以翻译成“喵”。

(2)使用汉语中的象声词进行翻译。

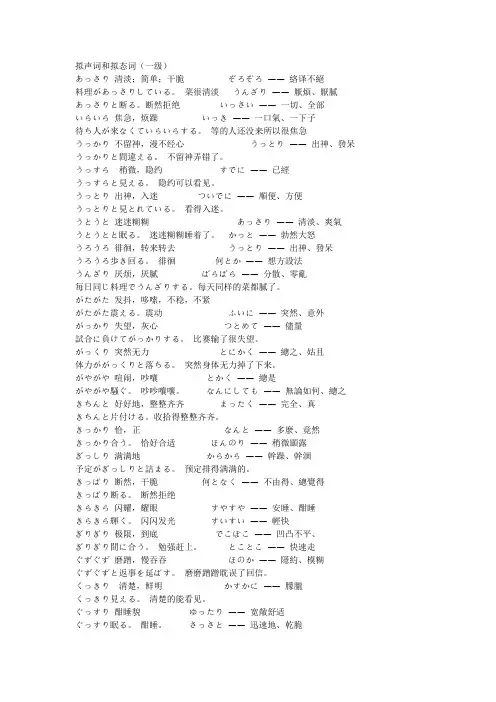

拟声词和拟态词(一级)あっさり清淡;简单;干脆ぞろぞろ——絡译不絕料理があっさりしている。

菜很清淡うんざり——厭煩、厭腻あっさりと断る。

断然拒绝いっさい——一切、全部いらいら焦急,烦躁いっき——一口氣、一下子待ち人が来なくていらいらする。

等的人还没来所以很焦急うっかり不留神,漫不经心うっとり——出神、發呆うっかりと間違える。

不留神弄错了。

うっすら稍微,隐约すでに——已經うっすらと見える。

隐约可以看见。

うっとり出神,入迷ついでに——順便、方便うっとりと見とれている。

看得入迷。

うとうと迷迷糊糊あっさり——清淡、爽氣うとうとと眠る。

迷迷糊糊睡着了。

かっと——勃然大怒うろうろ徘徊,转来转去うっとり——出神、發呆うろうろ歩き回る。

徘徊何とか——想方設法うんざり厌烦,厌腻ばらばら——分散、零亂毎日同じ料理でうんざりする。

每天同样的菜都腻了。

がたがた发抖,哆嗦,不稳,不紧がたがた震える。

震动ふいに——突然、意外がっかり失望,灰心つとめて——儘量試合に負けてがっかりする。

比赛输了很失望。

がっくり突然无力とにかく——總之、姑且体力ががっくりと落ちる。

突然身体无力掉了下来。

がやがや喧闹,吵嚷とかく——總是がやがや騒ぐ。

吵吵嚷嚷。

なんにしても——無論如何、總之きちんと好好地,整整齐齐まったく——完全、真きちんと片付ける。

收拾得整整齐齐。

きっかり恰,正なんと——多麼、竟然きっかり合う。

恰好合适ほんのり——稍微顯露ぎっしり满满地からから——幹躁、幹涸予定がぎっしりと詰まる。

预定排得满满的。

きっぱり断然,干脆何となく——不由得、總覺得きっぱり断る。

断然拒绝きらきら闪耀,耀眼すやすや——安睡、酣睡きらきら輝く。

闪闪发光すいすい——輕快ぎりぎり极限,到底でこぼこ——凹凸不平、ぎりぎり間に合う。

勉强赶上。

とことこ——快速走ぐずぐず磨蹭,慢吞吞ほのか——隱約、模糊ぐずぐずと返事を延ばす。

磨磨蹭蹭耽误了回信。

くっきり清楚,鲜明かすかに——朦朧くっきり見える。

【人的行动?生理状态篇】——看?拍?打?敲?说?讲——◆じっと(0)(3)副词?自サ形容停止动作或行动,静静地等待着,或一直维持某个姿势动作的模样。

常用意思如下:①凝视;目不转睛地盯着看的模样。

②一动也不动的状态。

③一直彼は何かを考えているようで、じっと头を下げたままにしていた。

(他好像在想事情的样子,低着头一动也不动。

)あの母亲はじっと事故で亡くなった子供の帰りを待っていた。

(那个母亲一直等待着因意外而去世的孩子的归来。

)◆じろじろ(1)副词形容不管他人的感受,一直目不转睛地盯着某人或某物看的模样。

课长は新入社员を上から下までじろじろ见ていた。

(课长目不转睛地打量着新职员的全身上下。

)あのAV女优のおっぱいはあまりにもでっかいから、思わずじろじろ见てしまった。

(那位AV女演员的胸部实在丰满,我不由得盯着看。

)◆きょろきょろ(1)副词?自サ形容找人或物品时、犹豫不决时、不知如何是好时,四处张望的眼神及模样。

不审な男が周りをきょろきょろ见ていた。

(那个可疑的男子在这四周瞄来瞄去的。

)女の子はどうしていいのか、きょろきょろしていた。

(那女孩子不知如何是好地四处张望着。

)◆ちらちら(1)副词?自サ①(小而轻的东西)纷纷落下的样子。

②形容光线一闪一闪的模样。

③形容人、事物若隐若现的模样或断断续续地听到一些消息的状态。

④形容视线瞄来瞄去的模样。

先生がこっちをちらちら见ている。

(老师一直瞄着我们这边。

)富子(とみこ)さんが日本に戻ってくる噂をちらちら闻いている。

(有时候会听到一些关于富子要回日本地流言。

)◆とんとん(1)副词?(0)(3)形动1、副词①轻轻敲打的模样。

②指事情进展得顺和的样子。

2、形动①形容较劲的双方势均力敌的状态。

②形容账面上收支平衡的状态。

孙が私の肩をとんとんと叩いてくれた。

(小孙子轻轻地帮我捶背。

)今年の损益(そんえき)がとんとんになった。

(今年的损益刚刚好打平。

)●拟声拟态词的禁地(尽量避免使用的场合)1、商用文书2、演讲词3、论文4、正式会议◆ぽかぽか(1)副词?(0)形动①形容(身体、心情等)暖洋洋的状态。

あっさり意味:清淡、簡單、乾脆〇料理があっさりしている。

/ 菜很清淡〇あっさりと断る。

/ 斷然拒絕いらいら意味:焦急、煩躁〇待ち人が来なくていらいらする。

/ 等的人還沒來所以很焦急。

うっかり意味:不留神、漫不經心〇うっかりと間違える。

/ 不留神弄錯了。

うっすら意味:稍微、隱約〇うっすらと見える。

/ 隱約可以看見。

うっとり意味:出神、入迷〇うっとりと見とれている。

/ 看得入迷。

うとうと意味:迷迷糊糊〇うとうとと眠る。

/ 迷迷糊糊睡著了。

うろうろ意味:徘徊、轉來轉去〇うろうろ歩き回る。

/ 徘徊うんざり意味:厭煩、厭膩〇毎日同じ料理でうんざりする。

/ 每天同樣的菜都膩了。

がたがた意味:發抖、不穩、不緊〇がたがた震える。

/ 震動がっかり意味:失望,灰心〇試合に負けてがっかりする。

/ 比赛輸了很失望。

がっくり意味:突然無力〇体力ががっくりと落ちる。

/ 突然身体無力掉了下來。

がやがや意味:喧鬧、吵嚷〇がやがや騒ぐ。

/ 吵吵嚷嚷。

きちんと意味:好好地、整整齊齊〇きちんと片付ける。

/ 收拾得整整齊齊。

きっかり意味:恰、正〇きっかり合う。

/ 恰好合適ぎっしり意味:滿滿地〇予定がぎっしりと詰まる。

/ 預定排得滿滿的。

きっぱり意味:斷然、乾脆〇きっぱり断る。

/ 斷然拒絕きらきら意味:閃耀、耀眼〇きらきら輝く。

/ 閃閃發光ぎりぎり意味:極限、到底〇ぎりぎり間に合う。

/ 勉強趕上ぐずぐず意味:磨蹭、慢吞吞〇ぐずぐずと返事を延ばす。

/ 磨磨蹭蹭耽誤了回信。

くっきり意味:清楚、鮮明〇くっきり見える。

/ 清楚的能看見。

ぐっすり意味:酣睡貌〇ぐっすり眠る。

/ 酣睡くどくど意味:囉嗦、絮叨〇くどくどと愚痴を言う。

/ 囉囉嗦嗦地發著牢騷。

くよくよ意味:想不開、耿耿於懷〇くよくよ気にする。

/ 耿耿於懷ぐるぐる意味:團團轉〇ぐるぐると回る。

/ 團團轉げらげら意味:哈哈〇げらげら笑う。

/ 哈哈大笑ごたごた意味:混亂、亂七八糟〇部屋の中がごたごたしている。

拟声词和拟态词资料【1】.txt如果我穷得还剩下一碗饭我也会让你先吃饱全天下最好的东西都应该归我所有,包括你!! 先说喜欢我能死啊?别闹,听话。

有本事你就照顾好自己,不然就老老实实地让我来照顾你! 【人的行动?生理状态篇】——看?拍?打?敲?说?讲——◆じっと(0)(3)副词?自サ形容停止动作或行动,静静地等待着,或一直维持某个姿势动作的模样。

常用意思如下:①凝视;目不转睛地盯着看的模样。

②一动也不动的状态。

③一直彼は何かを考えているようで、じっと头を下げたままにしていた。

(他好像在想事情的样子,低着头一动也不动。

)あの母亲はじっと事故で亡くなった子供の帰りを待っていた。

(那个母亲一直等待着因意外而去世的孩子的归来。

)◆じろじろ(1)副词形容不管他人的感受,一直目不转睛地盯着某人或某物看的模样。

课长は新入社员を上から下までじろじろ见ていた。

(课长目不转睛地打量着新职员的全身上下。

)あのAV女优のおっぱいはあまりにもでっかいから、思わずじろじろ见てしまった。

(那位AV女演员的胸部实在丰满,我不由得盯着看。

)◆きょろきょろ(1)副词?自サ形容找人或物品时、犹豫不决时、不知如何是好时,四处张望的眼神及模样。

不审な男が周りをきょろきょろ见ていた。

(那个可疑的男子在这四周瞄来瞄去的。

)女の子はどうしていいのか、きょろきょろしていた。

(那女孩子不知如何是好地四处张望着。

)◆ちらちら(1)副词?自サ①(小而轻的东西)纷纷落下的样子。

②形容光线一闪一闪的模样。

③形容人、事物若隐若现的模样或断断续续地听到一些消息的状态。

④形容视线瞄来瞄去的模样。

先生がこっちをちらちら见ている。

(老师一直瞄着我们这边。

)富子(とみこ)さんが日本に戻ってくる噂をちらちら闻いている。

(有时候会听到一些关于富子要回日本地流言。

)◆とんとん(1)副词?(0)(3)形动1、副词①轻轻敲打的模样。

②指事情进展得顺和的样子。

2、形动①形容较劲的双方势均力敌的状态。

[拟声词大全]拟声词大全拟声词大全【定义】拟声词又称为象声词、摹声词、状声词。

(]它是摹拟自然界声音的一种词汇。

在汉语里,它只是汉字当成“音标”符号,用来表音,而和字义无关。

在文章中用到象声词时,一般都要使用双引号。

如摹仿流水声的“潺潺”,摹仿布谷鸟叫声的“布谷”。

准确地使用象声词,将会使我们说话、习文的生动性、形象性大大增强。

【作用】运用拟声词可以使描写生动逼真,使人如闻其声,如入其境;运用拟声词还可以形象地描摹人物的心情或情绪。

【运用】1、因人而异,拟声词的选用要充分体现人物的个性特征,不同年龄、不同性别、不同身份不同性格的人往往采用不同的拟声词。

2、因情而异,拟声词对人物感情的描绘有其独特作用,例如人们的笑声就可以分好多种,有微笑、欢笑、大笑、讥笑、讪笑、冷笑、苦笑等等;哭声也有好多种,有抽泣、大哭、哭嚎等。

运用不同的拟声词便能准确地把这些带有不同感情的笑或哭等声音描绘出来。

3、因境而异,客观环境(包括时、地)的不同或变化也是选用拟声词是要注意的因素,否则就不可能真实地描绘出独特的环境。

4、因物而异,不同的东西发出的声音也不相同。

拖拉机的声音是“突突突突”的,独轮车是吱吱呀呀,猫叫声是“喵喵”的,狗叫声是“汪汪”的。

词语拟声类别词类释义嘣【爆炸声】象声词形容爆裂的声音。

轰【爆炸声】象声词如:突然轰的一声。

轰轰轰【爆炸声】AAA型形容宏大的连续声响轰隆【爆炸声】象声词形容爆炸声。

劈里啪啦【爆炸声】象声词又噼里啪啦,形容爆裂`的连续声音,如:鞭炮劈里啪啦地响。

劈啪【爆炸声】象声词又噼啪,形容拍打或爆裂的声音,如:劈啪的枪声。

噼啪【爆炸声】鞭炮爆炸声蝈蝈【虫声】蝈蝈叫声唧[jī] 【虫声】象声词如:唧唧(虫叫声)。

唧唧【虫声】AA型如:小虫唧唧地叫。

瞿瞿(qū)【虫声】蟋蟀的叫声。

嗡【虫声】象声词用来写昆虫飞动的声音。

嗡嗡【虫声】AA型用来写昆虫飞动的声音。

如:蜜蜂嗡嗡地飞过去。

嗡嗡嗡【虫声】AAA型嗡嗡嗡嗡【虫声】AABB型嗒嗒【畜声】马蹄声嗯啊嗯啊【畜声】驴叫声咴儿咴儿【畜声】象声词形容马叫的声音。

七、擬音語と擬態語

擬音語は物の音や人・動物の声を表す語で、擬態語は音を立てない状態や様子を音によって象徴的に表す語である。

そのうち、生物の状態を表した語を特に「擬容語」、

○蝶がひらひら舞う

○あたりをきょろきょろ見回す。

(落ち着かずあたりを見回す)

人間の心情を表したものを「擬情語」と言う。

○一人でくよくよしている。

○いらいら、しぶしぶ、びくびく

擬音語と擬態語をあわせて「オノマトペ」とも言う。

日本語は他の言語と比べて、擬音語と擬態語がより多く使われているとされる。

また、

○雨がしとしと降る

○雨がしょぼしょぼ降る

の違いは、現実の雨の降り方だけにあるのではなく、見るものの心理の違いにもかかわる。

擬音擬態語は直接表現なので、直接の感覚から生まれ、その場の感覚を巧みに表現した擬音擬態語が臨時に作られることがある。

したがって、多くの文学作品に辞書に載っていない擬音擬態語が使われておる。

○二月と言っても伊豆の空気はほわあっと暖かい。

仁木悦子『青い風景画』擬音擬態語は俗語の特徴があり、改まった場合には使われない。

1.擬音擬態語の語形上の特徴

四音節語が一番多く、全体の49%を占めている。

きらきら、くっきり…。

次は三音節、六音節、二音節、五音節の順である。

語形について、数多くのパターンがあるが、そのうち、もっとも多いパターンとしては、次の5種類をあげることができる。

①畳語のもの

いらいらうきうきがたがた

からからきらきら

②類音を重ねるもの

ぎくしゃくちらほら

どたばたむしゃくしゃ

③異音を重ねるもの

がたびしぱちくり

ぶつくさかさこそ

④語中に「っ」「ん」が入り、「り」で終わるもの。

あっさりすっかりさっぱりたっぷりびっしりうんざり

のんびりぼにゃりどんよりふんわり

⑤語尾に「っ」「ん」「り」をつけるもの

ぎゅっ(と)ばった(と) かちん(と)

しん(と) からり(と) ころり(と)

2.擬音擬態語の語義上の特徴

1)語形と語義の対応関係

擬音擬態語においては語形と語義の間に対応関係が存在し、それが擬音擬態語と他の語との最大のちがいである。

①母音/e/の音が特に少なく、あっても品のよくない形容に多い。

げっそりげらけらせかせかぺったり

②/a/音は音や声または状態が大きく、明快であること。

わあわあ、から

から。

/i/音は小さく、すばやく、(声や音が)高くて鋭いこと。

きらきら、ちらちら。

/o/音は鈍い、重い、のろいの意を表す。

のろのろ、そろそろ

③清音は鋭いもの、軽いもの、小さいもの、美しいものを表す。

濁音音は、鈍いもの、重いもの、大きいもの、汚いものを表す。

ころころきらきらさらさらかたかた

ごろごろぎらぎらざらざらがたがた

④子音の/k/t/は堅さ、

かさかさかたかたどしどし

/s/は摩擦感、さくさくすいすいそよそよ

/h/音は抵抗のない感じ、

はたはたひらひらへとへと

/m/音は柔らかさ、

めためためろめろもやもや

/r/は滑らかな感じを表す。

さらさらすらすらとろとろ

擬音擬態語では音と意味との間にある程度の連帯性がある。

そのために、新しい音の組み合わせで音による類推で意味が理解されるので、新しいものを作る(創造性)ということも可能になる。

文学作品や漫画、コマーシャルによく見られる現象である。

例えば、

○(教科書はイングリッシュ・アドベンチャー)ダダダーンという衝撃的な幕開きに続いて、……。

最後までハラハラ(興奮)、ドキドキ(緊張)。

気がついたらペラペラ。

(英会話の広告)

○木村、なにぽーっとしてるんだ。

ええ、ちょっと。

(日本経済新聞の漫画の中の会話)

2)擬音擬態語の語義分布

擬音擬態語は概念化過程を経ていない直接の表現である。

それは言語未発達の現われとも見られる。

未開の地域の言語ほど擬音擬態語が多く、文明程度の高い言語ほど、それが相対的に少ない。

同じ言語においても当該言語のもっとも未熟な部分を反映した幼児語などには擬音擬態語が多く、純文学作品などには相対的に少ない。

その意味から言えば、擬音擬態語は概念化言語の表現力の薄弱な部分を補う働きをしているといえる。

①人の声や音がやがやがぶがぶぐうぐうぱちぱちふうふう

②動物の鳴き声があがあかあかあわんわんけろけろ

③物が出す音どんどんごしごしがたがたかんかん

④自然の様子うらうらからりとどんよりぽかぽか

⑤物の様態・性質かちかちがっしり

つるつるふんわり

⑥人の動作・様態すたすたうろうろ

ぱくぱくひそひそ

⑦人の心情・感覚のんびりうんざり

いらいらくよくよ

しかし、日本語の擬音擬態語には臭覚、味覚などの語が少ない。

3)意義・用法の転化

擬音擬態語は使用上、「音声」から「概念」への変化が生じることがある。

すなわち、普通の名詞や形容動詞に近づいた変化である。

この種の変化では一般に語義は変わらず、語義の拡大と見られる。

①電車が通るたびに戸ががたがたいう。

(固いもののぶつかる音)

②はたからがたがた言うな。

(うるさく思われる声)

③あまりの恐ろしさに体ががたがた震える。

(揺れたり震えたりする状態や心理状態に用いられる。

)

④彼の退団でチームががたがたになる。

(壊れかける状態に用いられる。

)

3.擬音擬態語の文法的性格

1)後接パターンの種類

①夕べ、雨がしとしと降っていて静かな夜だった。

②道がうねうね曲がりくねっている。

③書きかけた手紙をくしゃくしゃにまるめて捨てる。

④どんよりとした日が一週間も続いている。

⑤ばらばらの書類を整理する。

⑥引越の荷物がごたごたしていて整理がつかない。

⑦時間がぎりぎりだったので、立ち寄れなかった。

⑧二万キロも走れば、いい車だってがたがたになるさ。

また、それぞれの擬音擬態語が以上に示した後接のパターンのいずれかに固定しているわけではなく、二つ以上のパターンにまたがる語も相当多い。

○ここにきちんと並んで待っていてください。

○あの人はいつもきちんとした服装をしている。

2)使用時につける「と」と「に」

擬音擬態語を連用語として使う時、「と」や「に」をつけることがあるが、「と」をつけた時は動作進行中の状態を表し、「に」をつけた時は、動作の結果を表す。

○紙がびりびりと破る

○紙がびりびりに破る

○雨がびしょびしょと降る

○びしょびしょに濡れる

○火がかんかんと燃える。

(燃える状態)

○かんかんに怒る。

(怒る状態ではなく、「怒る」の結果であり、怒るにより「かんかん」となった。

4.擬音擬態語の翻訳

1)擬音語の翻訳

①音の近い漢字で訳す

②音の違う漢字で訳す

③擬音語でない他の成分に訳す

2)擬態語の翻訳

①副詞的成分に訳す

②形容詞的成分に訳す

③動詞に訳す

④数量詞に訳す

⑤四字熟語に訳す。