脐诊及腹诊

- 格式:ppt

- 大小:431.50 KB

- 文档页数:44

第一节脐诊的理论依据脐为任脉之要穴,名日“神阙”。

脐居大腹中央,内通五脏,外达四旁,且前贯任脉,后应督经,脐又位处中州,根系于肾、命门,故为人身之重要枢纽。

脐位于腹正中央,为冲脉之所系,元气归藏之根,故有五脏六腑之本之说。

脐又属任脉之神阙穴,神阙乃神气之穴,真气往来之门户,正如《厘正按摩要术》所说:“脐通五脏,真神往来之门户也,故日神阙”。

又曰“是神气之穴,保生之根”。

所谓神阙为神气守舍之处,故《诊病奇侅》曰:“夫脐之凹也,是神气之穴,为保生之根。

环中幽静,轮廓平整,徐徐按之有力,其气应手,内有神气之守也;若软柔如纩,按之其气不应者,其守失常也;突出而凸,气势在外,其守不固,至于弱如泥者,其命必不运,何得永保天年乎”。

脐又为生气之源,因脐关乎于肾,连及命门,所谓前有神阙,后有肾、命,共为生气之所系。

故《难经·六十六难》日:“脐下肾间动气者,人之生命也,十二经之根本也,故名日源”。

肾间动气指两肾之间所藏的生气,亦即元气。

《诊病奇俊》说:“脐者,元气之所系,十二经之根本”,“脐下丹田,真气之所聚”。

真气乃先天真一罴气,丹田又称下气海,位于脐下,人生元气源于命门、肾,藏于脐、丹田下气海之中,系之于脐,故张景岳说:“命门者,下丹田,精气出入之处”,“先天真一罴藏于此”,“一点真灵之气聚于脐下”。

以上论述皆说明脐与源之于肾、命门,藏之于丹田下气海中的元气关系十分密切。

脐,任脉贯行于中,督脉气应于后,任、督又各为阴经之海及阳经之海,总统诸经,故神阙(脐)能通应阴阳、内连人体诸经百脉。

脐又为冲脉循行之域,冲乃经脉之海,且任、督、冲一源而三歧,三脉经气相通,皆达于脐,可见脐与冲、任、督的关系甚为密切。

脐又与人体十二经络攸关。

脐,地处人体中枢,为经络通行之枢要,许多经络皆贯脐或挟脐而行,如手太阴肺之经脉,“起于中焦”;足阳明胃经,“其直者,下挟脐”。

其它,手阳明大肠经、足太阴脾经、手少阴心经、足少阴肾经、足阙阴肝经、手阙阴心包经、阴跷、阴维脉等经络的循行,皆近脐。

『中医诊断十三法』第九章腹诊第五节常见腹证与诊法本节所论述的腹证,是以《伤寒论》为理论依据,介绍临床所常见的12种腹证。

这些腹证诊察的方法对指导临床有重要作用。

一、常见的腹证正常人的腹部无膨满、紧张,心下部舒适,少腹肌张力适中,肌肉和皮肤不分离,无硬结肿块、动悸、压痛等。

另外,日本式腹诊的另一特色是腹部征象与患者自觉症状融合在一起,腹诊时若为诊察者所洞察,正确选定处方,便可达到预定的疗效。

例如,心下痞硬,首先是自觉心下部堵塞不适,这完全是自我感觉,亦即是腹诊上的心下痞证,若为心下痞硬,腹诊时,手指则应在心下部位探索到像有弹力性般的抵抗感才是。

临床上心下痞单独存在时与心下痞硬,在选方用药上是有区别的。

还有一些腹证纯为腹部自觉的证候。

例如奔豚,其理论来自《金匮要略》奔豚汤证治。

日本腹诊对奔豚证记述谓:奔豚起自少腹,奔豚气上冲心下,有材料记述奔豚气还可上冲咽部,但都是自我感觉,如诊者察明患者的这一奔豚上冲之腹证,用桂枝加桂汤可以治愈。

在病理情况下常见腹证有以下几种:1.胸胁苦满胸胁苦满是患者两季肋区出现的一种自觉充满感,而他觉症状是:诊时(如图9-5),诊者拇指自季肋下向胸腔内上方按进去,则有明显抵抗感。

同时患者感到气短、痛苦加重。

胸胁苦满可于两侧同时出现,也可在一侧单独出现,但多见于右侧。

该项腹证被认为是肝胆经的病变,是用柴胡汤一类方剂的指证。

图9—5胸胁苦满示意图2.挛急指腹肌,特别指腹直肌的挛急,这是腹壁深层拘挛而被触到的一种状态,故统称为里急。

挛急是人体内部的变化在腹直肌或腹肌上的反应。

腹直肌挛急,即腹诊时在脐两侧抚摸到犹如按琴弦一样的感觉。

日本东洞一派医家称腹直肌挛急现象似二木棒,可见腹直肌挛急时出现的程度是很明显的(见图9—6)。

无腹直肌挛急,腹部软而无力,但肠管蠕动亢进,所谓“皮起,出见有头足,上下痛而不可触近”也属腹肌拘挛或里急。

此种状态,即使伴有便秘等症状,也禁用泻下药,常用小建中汤、大建中汤以缓解挛急。

腹诊第一节腹诊的理论依据腹部为阴海,内纳五脏六腑,为水谷之乡、气血之源,又是全身经气最集中的部位,可谓全身之阴府,五脏六腑之宫城。

任脉、冲脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经、足阳明胃经、阴维脉、阴跷脉、带脉等经脉主要循行于腹。

其余手太阴肺经“起于中焦,下络大肠”,手阳明大肠经“下膈,属大肠”,手少阴心经“出属心系、下膈络小肠”,手厥阴心包经“下膈,历络三焦",手少阳三焦经“下膈、循属三焦”,足少阳胆经“贯膈、络肝、属胆”,这些经络又皆起于腹和止于腹,即十二经脉中除足太阳膀胱经外都和腹有直接联系,奇经八脉中除督脉及阳跷、阳维脉之外,也都和腹有直接联系。

因此,腹部为全身经脉循行最多,穴位分布极密的部分。

因手足三阴经及任脉皆循于腹,故腹部为阴脉之海,主候阴气的盛衰。

腹部十二募穴内通五脏六腑,为窥视脏腑之孔道,腹部募穴通过内气与背俞相通应,在诊断时,二者必须互参,所谓“审募而察俞,察俞而诊募”是也.此外,腹部经穴密布,其中还有神阙、气海等要穴,为视察内脏,尤为候脾胃冲任的要地。

因此,腹部是窥视人体内脏的一个重要哨所,《灵枢·胀论》曰:“胸腹脏腑之廓也”。

第二节腹部部位分布腹位于身体前部,上连胸,下接股,侧临肋,后有背,其性属阴,内藏脾、胃、肾、膀胱、大肠、小肠、女子胞等脏器,为内在脏器的屏障和宫城,有保护脏腑的作用。

腹部大体分为心下、胃脘、大腹、小腹、少腹五部分。

剑突下方称心下,上腹部相当于胃脘。

脐周为大腹,下腹部系小腹,小腹两侧为少腹(见图9—1)。

心下、胃脘、大腹部又名中焦,内居脾、胃;小腹、少腹部位又名下焦,内居肾、膀胱、大肠、小肠、女子胞等脏腑.虽各自的位置不同,但其气皆汇聚于腹,有濡腹润腹之功。

并且,通过经络的联系,沟通了内在脏腑与外腹的联系,使腹部不同的区域,又分属不同脏腑(见图9—2)。

因此脏腑靠腹护卫,腹赖脏腑生化气血充养,内外一体,相互依存,维护人体的正常生命活动。

脐诊彩⾊图(珍藏版)简介脐部粗看似乎每⼈没有什么区别,其实千变万化,千姿百态,⼏乎很少有⼈相同。

脐眼的⼤⼩、脐孔的深浅、脐蕊的⾼低、脐壁有⽆倾斜都不尽相同,观脐诊病就是看脐部的这些变化来诊断疾病。

肚脐诊断⼋卦⽅位太过与不及的肚脐脐孔朝脐缘外扩,属太过为实;脐孔朝脐缘内延,属不及为虚。

根据太过与不及来制定对疾病治疗的针法配伍。

根据疾病的情况采⽤“五⾏⽣克制化”来进⾏补泻。

⼋卦⽅位与五⾏对应震巽→⽊,⾉坤→⼟,乾兑→⾦,离→⽕,坎→⽔。

如乾位出现脐形的变化,可能是病⼈的⼤肠(内⼋卦)或头脑(外⼋卦)出现问题,同时也提⽰了病⼈出现的是“五⾏⾦病”,是⾦太过的病还是⾦不及的病,就要看具体的病⼈肚脐来进⾏补泻治疗。

(⼀)⼋卦⽅位的太过与不及1 乾位的问题乾位有包,肠寒、慢性肠炎。

乾位有痣,为肠癌。

乾位有硬结,像⽯头粒似的,乾位⿎起来为肠癌。

⼤便不好,肚⼦痛,⼀见风满⼝⽛痛。

乾位⽑细⾎管是青紫⾊的。

乾位⿎起来并发⽩,为晚期肠癌。

指肚下感觉起伏不定,为肠道长有息⾁,有⼏个起伏就有⼏个息⾁,⼤便细。

乾主⼤肠,肺与⼤肠相表⾥,⼤肠有病,肺也就不好。

乾(⼤肠)与巽(胆)相克。

上腹部上扬凸起的的⼈都是⼤便不好,⼤肠有问题,乾主⼤肠,乾位⼀摸有⼤的结节。

⼤便⼲燥,不成形。

先看巽位有没有沟纹,如果有沟纹为薄⾦克⽊叶,则先扎乾+巽,再沿着⼤肠经取⽳,⼤肠与坤位也有关系,就再扎脾经公孙⽳。

治疗:扎四隅位坤、⾉、巽、乾,配扎体针⾜三⾥、公孙。

2 兑位的问题兑位有条索为肺炎。

有条索但有顶⼿点为钙化点。

兑位有包为肺⽓肿、积液、阴虛、肺炎、热。

兑位有痣为肺癌,肺结核、脓肿。

像⽔袋,⼀摸⽔就下去为胸膜炎。

兑为肺、属⾦,从兑位起针,再去扎肺经上的⽳位调理肺病,⼟⽣⾦,⼟好⾦就好。

肺弱⽤⽣,肺过⽤克(⽕克⾦)。

3 离位的问题离位有包为头部疾病、脑垂体下垂、记忆⼒减退、⼼衰。

离位有痣为⼼梗、⼼死、⼼脏病、⼩肠燥热。

离属⼼与⼩肠。

突发性⼼脏病:坎+离,内关(双)、⼈中、百会、关元。

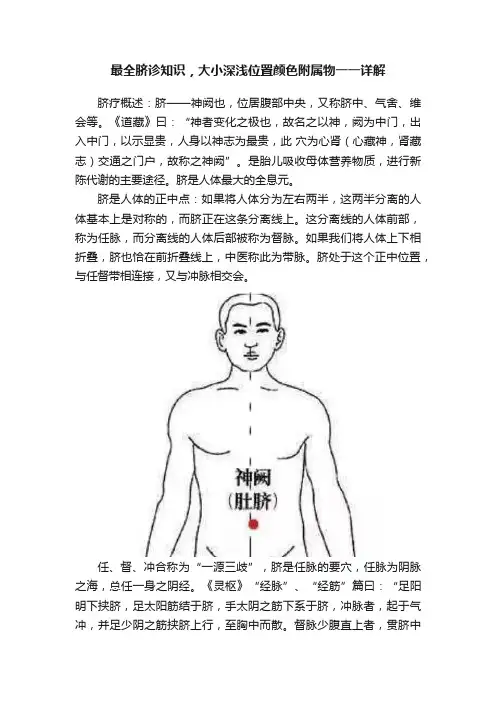

最全脐诊知识,大小深浅位置颜色附属物一一详解脐疗概述:脐——神阙也,位居腹部中央,又称脐中、气舍、维会等。

《道藏》曰:“神者变化之极也,故名之以神,阙为中门,出入中门,以示显贵,人身以神志为最贵,此穴为心肾(心藏神,肾藏志)交通之门户,故称之神阙”。

是胎儿吸收母体营养物质,进行新陈代谢的主要途径。

脐是人体最大的全息元。

脐是人体的正中点:如果将人体分为左右两半,这两半分离的人体基本上是对称的,而脐正在这条分离线上。

这分离线的人体前部,称为任脉,而分离线的人体后部被称为督脉。

如果我们将人体上下相折叠,脐也恰在前折叠线上,中医称此为带脉。

脐处于这个正中位置,与任督带相连接,又与冲脉相交会。

任、督、冲合称为“一源三歧”,脐是任脉的要穴,任脉为阴脉之海,总任一身之阴经。

《灵枢》“经脉”、“经筋”篇曰:“足阳明下挟脐,足太阳筋结于脐,手太阴之筋下系于脐,冲脉者,起于气冲,并足少阴之筋挟脐上行,至胸中而散。

督脉少腹直上者,贯脐中央。

”可见,脐是与诸经密切相关的重要部位。

正常人脐孔直径:0.8-1.5cm。

大于2cm大脐眼。

小于0.5为小脐眼。

脐眼的大小取决于胎儿时期脐带的粗细。

脐眼大:子体先天足,身体强壮。

脐眼小:母体先天不足,体质弱。

脐的深浅取决于皮下脂肪的多少。

脐孔越深:营养状态好。

脐孔越浅:营养较少。

脐孔过深营养过剩(脂肪肝、高血糖、高血脂、高血压、糖尿病、冠心病)脐部色诊脐部色诊:主要观察脐部色泽的变化来判断机体内脏的病理变化。

一般脐部的色泽改变,多提示内脏寒热的变化。

1、脐色白脐色瘕白无光泽,反映肺气虚、心阳不足、血虚。

临床可见气促心悸、头晕乏力、虚浮食少、唇甲苍白、舌质淡、苔白、脉细无力,常与脐下陷、腹凉并见。

脐色白调理方法:调理中焦,清补脾,清肝,清补大肠,运水入土。

运八卦,揉二马,打马过天河。

脏腑点穴,清小肠2、脐色赤脐色红赤、甚至有疮疖:表示心火重、热毒内蕴,或心火下移小肠,热积腹中内应于脾,或腑气不通,阳明热毒内蕴、毒溢于脐,可与口渴面赤、舌质红、苔黄干、便结、心烦等全身症状并见。

王宁元伤寒派腹诊之三:脐旁小腹压痛伤寒派腹诊导读:小编做了一个小归纳,列举了几个临证中常见的腹诊,归纳内容包括:一、腹诊在《伤寒论》、《金匮要略》等相关条文举例;二、关于腹诊的诸家描述;三、腹诊的临床案例。

整理粗糙,望您在阅读时,多提意见,多交流。

1腹诊压痛条文举例一、《伤寒论》腹诊压痛条文举例【106】太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外,外解已,但小腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气。

【124】太阳病,六七日,表证仍在,脉微而沉,反不结胸,其人发狂者,以热在下焦,小腹当鞕满。

小便自利者,下血乃愈,抵当汤主之。

【125】太阳病,身黄,脉沉结,少腹鞕,小便自利,其人如狂者,血证谛也,抵当汤主之。

【126】伤寒有热,少腹满,应小便不利,今反利者,为有血也。

当下之,不可余药,宜抵当丸。

【135】伤寒六七日,结胸热实,脉沉而紧,心下痛,按之石硬者,大陷胸汤主之。

【137】太阳病,重发汗而复下之,不大便五六日,舌上燥而渴,日哺所小有潮热。

从心下至少腹便满而痛不可近者,大陷胸汤主之。

【138】小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。

【237】阳明证,其人喜忘者,必有蓄血。

所以然者,本有久瘀血,故令喜忘。

屎虽硬,大便反易,其色必黑者,宜抵当汤下之。

【279】本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之,大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

二、《金匮要略》腹诊压痛条文举例肝着,其人常欲蹈其胸上,先未苦时,但欲饮热,旋复花汤主之。

肠痈之为病,其身甲错,腹皮急,按之濡,如肿状,腹无积聚,身无热,脉数,此为肠内有痈脓,薏苡附子败酱散主之。

肠痈者,少腹肿痞,按之即痛,如淋,小便自调,时时发热,自汗出,复恶寒,其脉迟紧者,脓未成,可下之,当有血,脉洪数者,脓已成,不可下也,大黄牡丹汤主之。

妇人宿有症病,经断未及三月,而得漏下不止,胎动在脐上者,为症痼害妊娠,六月动者,前三月经水利时胎也,下血者,后断三月衃也。

脐诊的原理和方法及伤寒论中腹证的治法脐诊是通过诊察脐形、脐力、脐间动气及压痛程度等方面来判断人体虚实,辨析冲气上逆之微甚,疾病之轻重及吉凶。

脐诊临床当与腹诊同步进行,是用“体质辨证”的重要手段。

一、脐诊原理脐位于大腹中央,居一身之中。

朝·《东医宝鉴》谓:“脐者齐也,身之半,正谓脐中也。

”即是人体上下左右交会之中心。

脐又名神阙,是人体生命之根本。

张振鋆《厘正按摩要术》谓:“人身有脐,犹天之有北辰也…… ,是神气之穴,为保生之根……。

脐通五脏,真神往来之门也,故曰神阙”。

汪宏《望诊遵经》谓:“脐也,人之命蒂也”。

或谓胎中之息在脐,道家之息在脐……盖不知母气通于儿鼻,母血通于儿脐矣”。

说明脐是系人身血脉之蒂,为精、神、气血往来之要冲,与五脏、冲任关系密切,故脐是人体生气之源,五脏六腑之本,十二经脉之根,呼吸之门,三焦之原,此为脐的生理意义。

因此,脐诊对探查人体生命的根本有密切的关系。

脐间动气,是指藏于两肾之间的元阳之气,它是人体生命活动的根本,又有防御病邪侵袭人体的功能。

脐间动气常出现在脐中及其上下左右。

下出丹田,为冲、任脉循行之地;上连系中脘、虚里,其表现为筑筑然动。

吴坤安说:“动气筑然动于当脐或上下左右,甚则连及虚里心胁,而浑浑然振动,此气血大亏,以致肾气不纳,鼓动于下而作也”。

二、脐诊诊法脐诊属腹诊范畴,诊脐之要必须包括望、闻、问、切四法。

小儿脐之变异的病理意义与成人相同,故小儿脐诊法,与成人脐诊一并阐述。

望脐形:脐大深者多寿,脐小浅者多夭;妇人脐深,子多体强,脐浅平者,子少;体弱、腹胀而脐突者,应注意有腹水;如脐下陷,则属气血亏虚;病人脐翻出者死,水肿脐肿突出者死;积聚肿胀,脐不凸者可治,脐凸者不可治,微在于脏腑血脉之间,甚则舍于脏腑血脉之外也。

小儿多啼而脐凸者气逆于内。

近年日人和国人对脐形与健康关系的研究指出,脐形与健康有着密切的关系。

其基本规律是:一、圆形,肚脐圆圆的,下半部丰厚而朝上者,是男子健康的标志,表示血压正常,肝肠胃等脏腑健康,精力充沛。

神奇的中医脐针疗法与脐诊(建议收藏)脐针基础知识脐针的特点:一穴多治:脐针疗法,仅取神阙,经这个穴位上下针可治许多疾病,无论是脏腑病还是疑难病,是急性病还是慢性病,可治近百种疾病,范围涉及临床各科。

坎--为肾为耳,主治肾病,膀胱等泌尿系统疾病,肾冷水泻,消泻疟,血液病,出血症,免疫低下,遗精,生殖系统疾病,耳病,腰背疾病,心脏病,过度疲劳,泻冷病,水肿病。

结石--艮不孕症--坤+坎+震月经不调--坎出血症(妇女)--离+坎+艮糖尿病--坎+坤腰间盘突出--坎早泻--坎(一小时)前列腺--离+坎+艮崩漏--离+坎+震卵巢囊肿--坎+艮(排卵期)站立引起膝关节疼痛(骨刺,下楼痛--坤+坎+离)尿失禁--坎+艮肌萎缩,重症肌无力--坎+乾+坤坐骨神经痛--坎+艮+乾肾囊肿,肾肿瘤--坎多尿--坎前列腺--坎+坤+震减肥--坎+兑+艮大小便失禁--坎+艮腰腿痛--离+坎子宫肌瘤--坎+艮艮--为胃,主治胃病,不食症,虚涨,淤血,鼻,手脚,背麻木,关节痛,血液循环不好,痘疹,皮肤过敏,肿症,凸起,火症,疑难症,营养不良,肿瘤,结石症,血脉不通。

运动系统,(女)脾胃病,胃溃疡,出血症,各种肿瘤,甲状腺,腿痛留针15分钟。

鼻炎--艮+兑重+离大小便失禁--艮+坎关节囊积液--艮+坎肿瘤--艮慢性子宫出血--艮内科呼吸系统疾病--艮消化--艮+乾肠癌--艮+离+坎泌尿系统--艮女性高血压--艮肝癌--艮+震肺癌--艮+兑胆结石--艮+巽膀胱癌--艮+坎腋下淋巴结肿--艮+离中风--兑+艮子宫肌瘤--艮坐骨神经痛--坎+艮+乾胃癌--艮打呼噜--山泽通气肾囊肿--艮+坎震--为肝为股,主治疼痛性疾病,精神病,腿肿痛,狂躁症,多动症,神经衰弱,声带咽喉,歇斯底里,肝病,癫痫,脂肪肝,神经过敏,剧烈痛,惊吓症,舞蹈症,妇科病,肝火旺,爱发脾气。

头痛红斑狼疮--震+坎精神障碍,抑郁症--震(女巽)闭经--震+巽妇女不排卵--震+兑+艮美尼尔--离+震半身不遂--天地日月定乾坤乳腺增生--离+震+艮巽--为胆为股,主治胸胀气,胯骨病,宿酒痞满,伤风感冒,酒后胀肚,中风,受风,忧郁症,胆病,传染病,血管病,坐骨神经病,胆石症,淋巴系统病,胆囊炎,抽筋,强直,病情不稳,喘息,哮喘,左肩病。

脐针疗法的研究进展神阙穴属任脉,古书记载忌针宜灸,位于脐中部。

经临床反复研究及验证,神阙穴具有抗衰老、调和脏腑的功能,近年来越来越多的医家开始注重脐诊,且开始在脐部施诊,予以脐灸、脐针疗法,其中脐针疗法提出至今在临床实践中发挥着指导作用,故应将脐针疗法传承创新以广泛运用于临床,本论文对近年来脐针疗法进行了综述。

标签:神阙穴;脐诊;脐针;脐疗;综述1 脐针疗法的学术渊源1.1 脐—神阙脐,神阙也,《素问·穴论》中指出“…当脐之中,神阙穴也”,《针灸大成》命其为:“气舍”,这也说明神阙穴与气有着密切的联系。

《会元针灸学》中提到了:“神阙者,神之所舍其中也……,脐居正中,如门之阙,神通先天。

父母相交而成胎时,先生脐带……天一生水而生肾……十月胎滿,则神注脐中而成人,故名神阙。

”指出了脐带是母体与胎儿进行气体交换、营养物质传输以及代谢物的传出的重要通道[1],胚胎得以培育,再生肾,肾为水脏,从此开始了胚胎的生长发育[2]。

故神阙穴又被称为“生命之根”,且为先天之结蒂,后天之气舍[3]。

《在《灵枢·经脉》虽没有明言十二经络的走向与脐有关,但根据其走形可知:“胃足阳明之脉…下挟脐…”、“足太阳筋结于脐”、“手太阴之筋下系于脐”、“冲脉者,…并足少阴之筋挟脐上行”、“督脉少腹直上者,贯脐中央”可知:脐通百脉[4]。

又因“一源三歧”包括任脉、督脉、冲脉,而任脉为“阴经之海”、督脉为“阳经之海”、冲脉为“十二经之海”,经脉是人体内气血运行的通路,具有联络脏腑的功效,故在神阙穴施治具有疏通经络,调和脏腑、阴阳、气血之功。

1.2 脐诊脐位于腹部的中部,中医重视四诊合参,众所周知为:望、闻、问、切,然少数人知道:腹诊也是中医辨证论治的重要内容。

《通俗伤寒论·按胸腹》曰:“…若欲知其脏腑何如,则莫如按胸腹,名曰腹诊…”;《厘正按摩要术·按胸腹》中首次提到脐诊在腹诊中具有重要意义:“诊腹之要,以脐为先。

中医常见的腹诊及其意义正常之腹诊,腹部外形虽因男、女、老、幼、肥、瘦有种种之不一,总以皮肤滋润光泽,“有色有气”,皮肉相附,胸部平正对称,虚里(心尖搏动处)动气隐约可见,腹部中央任脉按循时为一直道小凹之感觉,两侧肌肉饱满有力,三脘平舒,大小腹相称,小膜略隆于大腹,腰腹紧束,若扎一带约束有力,脐眼凹人,推之牢固有力,腹部按抚柔而有力,全腹平实匀静,无硬满积聚等凝滞者为正常腹诊。

男人腹较硬实,女人腹较柔软。

少壮腹部“上虚下实”(心下柔软小腹坚实)为正常,老年“上实下虚”为正常。

少年如老年属病态,老年如少年为元气强固。

1、皮肤皮肉相附柔韧有力为正气充足,皮肉相离软缓无力为正气不足,皮肤光薄如纸为元气大伤,高年衰老多显示预后不佳。

肌肤甲错为瘀血证或病久正虚,肤皮肿皮薄色泽按之没指,甯而不起为水肿,皮厚色苍腹满属气胀,腹皮黄为黄疸,红点隐隐为疹,如洒朱泼墨(虹、紫色)为斑。

皮肤磊磊高起作痒为暗痿(荨麻疹),色白如水细小如麻为白瘩,腹部青筋突起为鼓胀重证,腹胀而脐突为中气衰数重证,脐小而浅推之虚浮移动不而为中气元气不足。

水肿自上肿至下为外感,其邪在外易治;自下肿至上为内伤,其邪在内难治。

肿先起于腹后散于四肢是中气尚能驱邪于外易治,先起于四肢后人于腹部,病邪盘踞中气日衰难治。

温热病诊肌肤可知温热邪气之鸱盛与轻微,热邪盛则灼手,热邪轻则手温。

察肌肤的潮润与干燥,从而可了解病之有汗与无汗。

风热郁于肺而内闭营分,从血络外出为疹,抚之而碍手。

在外科方面,常用抚按疮疡患处以辨脓之成否。

手按之柔软波动而有热感者为脓已成,坚硬而无热感者为脓未成,从而采取不同的治疗方法。

触诊肌肤的方法可导源于《灵枢》诊尺肤,诊尺肤就是诊察肘关节内侧(尺泽穴)至寸口皮肤的缓急、滑涩以及寒温等以判断疾病的方法,与《素问》所说“循尺滑涩寒温之意”相吻合。

《灵枢·邪气脏腑病形篇》说:“脉急者,尺之皮肤亦急;脉缓者,尺之皮肤亦缓;脉小者,尺之皮肤亦减而少气;脉大者,尺之皮肤亦贲而起;脉滑者,尺之皮肤亦滑;脉涩者,尺之皮肤亦涩。

腹诊望诊之腹诊分区#我在高校做老师#中医腹诊的望诊包括胸部和腹部视诊。

无论中医还是西医均有胸腹部望诊内容,其主要方法是根据胸腹部分区,观察胸腹部的变化。

西医的胸腹部视诊主要内容有胸腹部外形、胸腹壁状态、胸腹部的起伏活动、脐部改变、蠕动波及腹部搏动等,胸腹部分区主要基于解剖结构,胸腹部体表分区及对应脏器明确,多注重内部脏器的生理变化或病理病变,但未能仔细推敲腹部外观的变化所反映的整个机体的功能及形态变化。

传统的中医腹诊腹部分区有多种版本,但大部分腹诊分区图都将心肺体现在剑突下部,横膈膜下方,且有两个胆对应的区域,肝对应位置在左,这些与西医学胸腹部分区明显不同。

这种分区让人产生误解,怀疑中医学对人体解剖结构的认识不足,但从《内经》已经记载了非常详细而具体的解剖知识,并且对各脏器结构及功能的理解,远远领先与同时期的西医学。

因腹诊在中医理论指导下形成,中医学各脏器的功能远大于西医同名器官,因此历代医家更注重各脏器在对应分区功能表现及四诊合参的辩证关系,没有拘泥于解剖结构对应关系。

笔者整理分析了现行的主要腹诊分区图及其特点,望大家提出宝贵的建议。

一、《难经》腹诊分区《难经》腹诊分区相关主要在十六难及五十六难中描述。

总结如下1.肝部《十六难》···假令得肝脉,其外证善洁,面青,善怒,其内证脐左有动气,按之牢若痛,其病满闭,溲便难,四肢转筋。

《五十六难》···其位在脐左,其主筋,其性疏泄。

2.心部《十六难》···假令得心脉,其外证面赤,口干,善笑,其内证脐上有动气,按之牢若痛,其病烦心,心痛,掌中热而啘。

···心脉钩,其色赤,其声笑,其位在脐上。

《五十六难》···心之积,名曰伏梁,起脐上,大如臂,上至心下。

3.脾部《十六难》···假令得脾脉,其外证面黄,善噫,善思,善味,其内证当脐上有动气,按之牢若痛,其病腹胀满,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,四肢不收。

中医腹诊诊法与临床应用探析作者:熊广华简维雄胡志希来源:《湖南中医药大学学报》2023年第09期〔摘要〕腹诊是中医学传统诊法之一,是独具特色的诊断方法。

从腹诊的概念与源流、腹诊的内容与常见腹证、腹诊的操作方法与注意事项、腹诊的价值与意义、腹诊的典型案例认识中医腹诊。

明确腹诊有助于疾病的诊断与鉴别诊断、探求病因、分析病机、判断病位、明确病性、确立治则、指导治疗、观察疗效、推测预后,具有重要临床意义。

通过梳理及规范中医腹诊,进而指导中医临床应用,促进腹诊的传承与发展。

〔关键词〕腹诊;腹证;中医诊断;操作规范;诊法〔中图分类号〕R241.26 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2023.09.027TCM abdominal palpation and its clinical applicationXIONG Guanghua, JIAN Weixiong, HU Zhixi*Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410208, China〔Abstract〕 Abdominal palpation is one of the traditional diagnostic methods in Chinese medicine, which is a unique diagnostic method. This paper aims to introduce TCM abdominal palpation from its concept, origin, contents, common abdominal patterns, operating methods,precautions, value, significance, and typical cases. Definitive abdominal palpation is of great clinical significance, which is helpful for the diagnosis and differential diagnosis of diseases,exploring the causes, analyzing the pathogenesis, determining the location, clarifying the disease nature, establishing treatment principles, guiding treatment, observing therapeutic effects, and predicting prognosis. By sorting out and standardizing TCM abdominal palpation, we can further guide TCM clinical application and promote the inheritance and development of abdominal palpation.〔Keywords〕 abdominal palpation; abdominal pattern; TCM diagnosis; operation standard; diagnostic method中医腹诊是具有强大生命力的特色诊断方法,是中医诊断学的重要组成部分。

中医诊断之----腹诊01中医人不能不知的腹证10纲腹证十纲即痞、满、硬、结、紧、软、动、音、痛、不仁十个胸腹部主要症状。

十纲是辨腹证论治的依据之要,是构成腹诊——腹证——论治的肯綮。

腹证的表现尽管是复杂的,变化是微妙的,但基本内容可用十纲归纳,纲举目张。

腹证的辨证亦要参合中医四诊和基本理论,临证要灵活圆机,辨证论治,勿墨守成规,拘泥不变。

痞(附:濡)痞证是指病邪乘虚滞于胸腹之中,自感阻塞不通不舒之状。

《玉篇·疒部》曰:“痞,腹内结病”。

痞证按之外表绵软而微紧,中按濡弱,空而无物,里底微硬;或自觉郁闷不可奈,无反射,无压痛,恰如按绷紧的棉布或皮革,或如抚薄板,微硬而有弹性。

其证多虚,但虚中微实,如心下痞,按之硬者,为实。

心下痞,按之濡者,为虚。

附:濡属痞证的范畴。

濡通软,即心下虽痞,但按之柔软,如毛笔沾湿,轻按有缓软如絮之状,中按底力微硬,有抵抗力;重按痞结渐散,或做有水音放散之状,故痞证为正虚邪实之气痞耳。

痞、濡证往往是难以严格区分的,必以底力的强弱分辨。

临床应用时常在痞或濡之上冠以部位名称,说明腹证的特征,如心下痞或心下濡。

另外,有似积聚证发作时,其痛彻背难忍,但按之却濡,是大黄黄连泻心汤的腹证;虽按之濡,而里结实,有坚硬之物,应进服半夏泻心汤。

因此,濡是言肌表濡,但里也可结实,也可濡软无物,故濡是兼证,若单独出现即无临床意义。

满(附:膨、胀)满证是病邪横于内,自感局部胀满或闷满之状,望之或微高起,膨胀或平坦,按之如充满气体之球,外绷紧而内有反弹性抗力。

以抗力的范围定病位(局限性,普遍性即全腹),以抗力的大小和有无压痛,分轻重及虚实。

满证的辨证一般规律是患者自满而望之不胀大者多为虚,自满而膨胀者多为实;按之外有弹力而内若无物属轻型;绷紧微有抵抗力属重型;凡按腹部有充实感觉和弹力、压痛,腹壁肥厚而有便秘,为实满;腹部虽膨满,但按之软弱,无压痛,弹力性不足,或唯气体充盈,为虚满。

满证是在满的所在部位加上兼证来命名,如常见证胸满、胸胁苦满,心下满、腹胀满、少腹满等。