四川盆地的形成

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

了解中国最大的盆地四川盆地四川盆地是中国境内最大的盆地,地处中国西南地区,是一个广袤的盆地地形,包含了四川大部分地区。

四川盆地地势低平,景色优美,以其丰富的自然资源和独特的文化吸引了众多来自世界各地的游客。

本文将介绍四川盆地的地理特征、资源优势以及文化特色。

一、地理特征四川盆地位于中国西南地区,总面积约52.7万平方公里,是中国内地最大的盆地。

其地势较低,盆地中心海拔约500至700米,四周则被群山环绕。

四川盆地的主要地貌特征包括平原、丘陵和山脉。

在盆地的北部和西南部分布着多个山脉,如大巴山、峨眉山等,为盆地增添了壮丽的自然景观。

二、资源优势四川盆地拥有丰富的自然资源,尤其是水资源。

盆地内有四川江、嘉陵江、岷江等重要河流流经,形成了水网密布的格局。

这些河流不仅为当地的农田灌溉提供了水源,也为水电站的建设提供了条件,成为中国重要的水电能源基地之一。

此外,四川盆地还拥有丰富的矿产资源,如天然气、煤炭、铜矿等,这些资源为当地的经济发展提供了有力支撑。

三、文化特色四川盆地拥有悠久的历史文化底蕴,是中国重要的文化发源地之一。

盆地内保存有丰富的古代文化遗迹,如三星堆遗址、金沙遗址等,这些古代文化遗迹见证了四川盆地的悠久历史。

四川盆地也是川剧的发源地之一,川剧以其独特的唱腔和表演形式吸引了众多观众的关注。

此外,四川盆地还有独特的饮食文化,如火锅、川菜等,以其辣味和独特的口感闻名于世。

四、旅游资源四川盆地以其独特的自然风光和丰富的文化资源成为中国热门的旅游目的地之一。

盆地内有众多的自然景观,如九寨沟、峨眉山、四姑娘山等,这些景点以其壮丽的自然景色吸引了众多游客的关注。

此外,四川盆地还有丰富的民俗文化和历史人文景观,如都江堰、锦里古街等,为游客提供了丰富多样的旅游体验。

综上所述,四川盆地作为中国最大的盆地拥有得天独厚的自然资源和文化优势。

其地理特征、资源优势以及独特的文化特色使其成为旅游和经济发展的重要地区。

通过了解四川盆地,我们可以更好地欣赏和探索中国的美丽和多样性。

四川的概念四川是中华人民共和国西南地区的一个省份,位于中国的西南边陲地带,地处东经9721′至10812′,北纬2603′至3419′之间。

四川省的总面积为48.12万平方千米,是中国面积第五大的省份。

自古以来,四川便以其独特的地理环境、文化底蕴和丰富的自然资源而闻名,被誉为“天府之国”。

四川的地理特征主要包括三大地貌区,即东部的四川盆地、北部的川西高原和南部的西南山地。

四川盆地是中国境内最大的内陆盆地,由亚欧大陆板块的构造运动形成。

盆地内地势平坦,河流众多,气候温暖湿润,是农业和经济发展的重要基地。

川西高原位于四川盆地的北部,地势较高,山峰陡峭,地形复杂多样。

西南山地则是四川盆地的南部边缘,地势起伏,山峰密布,是著名的火山地貌和喀斯特地貌的分布区。

四川是一个多民族聚居的省份,其中汉族占主体,还有彝族、壮族、布依族、苗族、回族等多个少数民族。

这些民族在长期的交往中形成了独特的文化和传统,丰富了四川的的民俗风情。

四川的传统文化深厚且多元,融合了巴蜀文化、川渝文化、西南少数民族文化等多个元素。

四川历史上曾是多个朝代的重要文化中心,如春秋战国时期的蜀国、唐宋时期的蜀汉文化、明清时期的川剧和川菜等等。

这些独特的文化传统为四川增添了独特的魅力。

同时,四川也是一个拥有丰富自然资源和生态环境的地方。

四川境内拥有大面积的森林资源、丰富的矿产资源和广阔的农业草地。

川西高原和西南山地是中国境内重要的生物多样性区域,有许多珍稀濒危动植物物种的分布。

四川还拥有许多著名的自然景观,如九寨沟、四姑娘山、稻城亚丁等。

这些地方以其壮丽的自然景色吸引着世界各地的游客。

除了自然风光,四川也以其丰富的经济资源和发达的经济为人所知。

四川是中国重要的农产品产区,特别是在稻谷、天然橡胶、优质猪肉和花椒等方面具有显著的竞争力。

此外,四川也是中国重要的工业基地之一,特别是在钢铁、化工、电力和汽车制造等领域。

四川也是中国西南地区的交通枢纽,拥有发达的公路、铁路和航空交通网络。

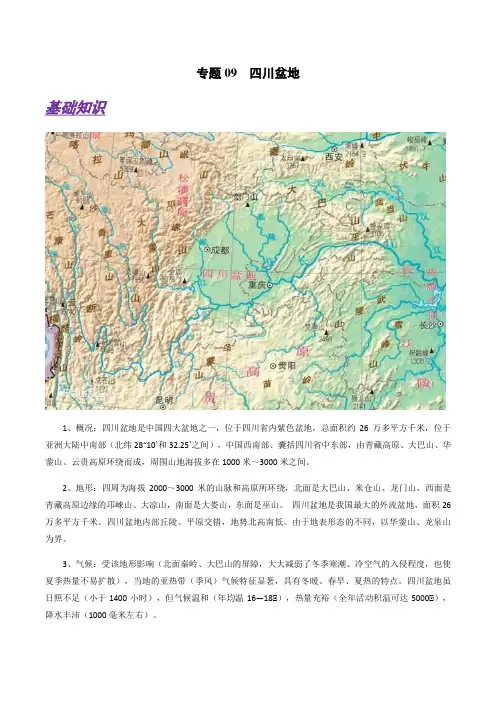

专题09 四川盆地基础知识1、概况:四川盆地是中国四大盆地之一,位于四川省内紫色盆地,总面积约26万多平方千米,位于亚洲大陆中南部(北纬28“10`和32.25`之间),中国西南部、囊括四川省中东部,由青藏高原、大巴山、华蓥山、云贵高原环绕而成,周围山地海拔多在1000米~3000米之间。

2、地形:四周为海拔2000~3000米的山脉和高原所环绕,北面是大巴山、米仓山、龙门山,西面是青藏高原边缘的邛崃山、大凉山,南面是大娄山,东面是巫山。

四川盆地是我国最大的外流盆地,面积26万多平方千米。

四川盆地内部丘陵、平原交错,地势北高南低。

由于地表形态的不同,以华蓥山、龙泉山为界。

3、气候:受该地形影响(北面秦岭、大巴山的屏障,大大减弱了冬季寒潮、冷空气的入侵程度,也使夏季热量不易扩散),当地的亚热带(季风)气候特征显著,具有冬暖、春旱、夏热的特点。

四川盆地虽日照不足(小于1400小时),但气候温和(年均温16—18℃),热量充裕(全年活动积温可达5000℃),降水丰沛(1000毫米左右)。

4、水文:四川盆地境内有长江(中国第一大河)、岷江、嘉陵江和乌江(贵州省第一大河,又称“黔江”)等主要河流,水资源和水能资源富集(水量丰富,河床纵比降大),不仅为生产生活提供了充足的水源,还为建设水电基地和发展旅游、养殖渔业等提供了良好的条件。

5、资源:该地区矿产种类繁多,资源丰富,天然气、芒硝(中药)等居中国之冠,井(矿)盐分布广泛(自贡是我国最大的井盐生产基地,被誉为“千年盐都”)。

盆地中矿产资源分布相对集中,地域组合好,利于建设大型矿山和工业基地。

其中,攀枝花城就是一座因矿产资源(钢铁、钒钛)而兴起的年轻城市。

四川盆地,复杂多样的自然条件成为了众多野生动植物的家园。

这里有多种国家重点保护的野生植物(如桫椤——蕨类植物之王)和50多种国家重点保护的珍稀动物。

盆地的西缘山地是中国动物保存最好、最集中的地区。

大熊猫(实际上陕甘等地的秦岭山区也有大熊猫,只是没有四川的名气大)、金丝猴、雪豹在这里。

四川盆地的形成过程四川盆地属扬子陆台一部分,称为四川陆台,属较稳定的地区,但仍经过两次大规模的海浸。

第一次从5亿多年前的寒武纪开头,连续到3.7亿多年的志留纪,不断下陷成了海洋盆地,志留纪时发生加里东运动,除了西部的龙门山地槽连续下陷外,其余地区上升为陆。

2.7亿年前的石炭纪末,发生范围更大的其次次海浸,盆地再次为海洋占据。

二叠纪时海陆交替,形成重庆四周的南酮、松藻、天府等煤矿。

二叠纪末,盆地西部岩浆喷出,峨眉小金顶及清音阁一带的玄武岩就在这时生成。

距今1.9亿年的三叠纪,“印支运动”使盆地边缘渐渐隆起成山,被海水沉没的地区渐渐上升成陆,由海盆转为湖盆。

当时湖水几乎占据现今四川盆地的全境,称为“巴蜀湖”,从今结束了海浸的历史。

在中生代漫长的1亿多年里,盆地气候暖和潮湿,处处生长蕨类、苏铁和裸子植物,是又一个成煤期,永荣煤矿即在三叠纪和侏罗纪时形成。

东起长寿、垫江,西到江油、邛崃,北抵大巴山麓,南到贵州赤水,还是自然气富集区。

这一时期爬行动物恐龙称霸一时。

1957年在合州发觉的“合州马门溪龙”身长22米,高3.5米,是我国亚洲最大和最完整的恐龙化石。

7000万年前的白垩纪末期,发生又一次剧烈的地壳运动“燕山运动”。

盆地四周山地连续隆起,同时产生不少大断层,如西部的龙门山大断层和东部的华莹山大断层,把盆地分为三部分。

巴蜀湖缩小为仅有2万平方公里的蜀湖。

封闭的盆地地形及急剧缩小的水面,使气候渐渐变得干热,沉积物由海相、海陆交替相变为陆相,大量风化、侵蚀、剥蚀的物质在盆地积累了数千米厚,形成红色和紫红色的砂、泥、页岩。

裸子植物不断衰退,恐龙神奇的灭亡了。

内陆湖泊在干燥条件下,经剧烈蒸发,浓度增大,盐分不断积累,形成盐湖,后来泥沙掩埋而保存于地层之中,经过漫长的地质作用形成岩层,自贡一带是闻名的井盐产地。

2000多万年前的新第三纪,受喜马拉雅造山运动的影响。

距今二、三百万年的第四纪,地壳再次发生构造运动。

四川盆地构造演化与成盆过程四川盆地位于中国大陆东部,是一个被围绕着山地环抱的盆地。

它的构造演化过程及形成原因一直备受地质学家们的关注。

四川盆地的构造演化可以分为三个主要的阶段:华南更新世以前的太古宙-中生代构造演化阶段、华南更新世中-新生代形成阶段以及晚更新世以来的现今构造演化阶段。

在太古宙-中生代构造演化阶段,四川盆地经历了地壳的隆升和剥蚀作用,古老的岩石层被暴露在地表。

这期间,四川盆地经历了地壳的不断抬升和沉降,形成了多个构造断裂带,如岷山断裂、大渡河断裂等。

这些断裂带在地质历史上对四川盆地的构造演化起到了重要的作用。

华南更新世中-新生代形成阶段是四川盆地构造演化的重要时期。

在这一阶段中,四川盆地不断沉降,被海洋覆盖,形成了浅海盆地。

沉积物的堆积导致了地壳伸展和断裂活动的增强,出现了一系列的槽系结构。

同时,由于构造活动的作用,四川盆地的地壳在现今位置的北侧形成了一系列山脉,如大巴山、青藏高原等。

晚更新世以来的现今构造演化阶段,四川盆地的构造变化较为复杂。

盆地的中部出现了断裂活动,导致盆地的南部隆升,形成了四川盆地里近东-西向的山脉,如岷山山脉、大凉山山脉等。

在这个阶段,四川盆地的沉积物层也发生了变化,火山岩和喀斯特地貌开始出现。

四川盆地的形成过程中,构造活动与地质作用是核心因素。

盆地的构造演化受到了地球动力学和地壳变形的共同作用。

构造活动和地壳变形导致了地层的垂直挠曲和断裂构造的形成,进一步影响着地壳的沉积和变压作用。

四川盆地的构造演化过程中,沉积作用是另一个重要因素。

盆地经历了多次的沉积和抬升过程,沉积物的堆积与新的地壳变形相互作用,进一步影响盆地的构造演化。

总而言之,四川盆地的构造演化是长期地质过程的产物,受到地球动力学和地壳变形的共同作用。

太古宙-中生代构造演化阶段、华南更新世中-新生代形成阶段以及晚更新世以来的现今构造演化阶段,分别体现了四川盆地从古老到现代的地质历史。

盆地形成的原因和过程与构造活动、地壳变形和沉积作用密切相关。

四川盆地形成的真正原因以及对其影响的研究天津市地质工程勘察院芮苏明四川盆地地处中国大陆西南部,位于东经103°~108°、北纬28°~32°附近之间,面积大约45万平方公里。

自东北至西南方向呈不规则椭圆状。

传统理论认为,四川盆地为中新生代内陆盆地和断陷盆地型沉积,上三叠统€€€€下侏罗统为含煤砂页岩建造,中侏罗统€€€€白垩系多磨拉石和红色碎屑岩建造,第三系主要为断陷盆地型含膏岩的红色岩系。

那么,形成这一断陷型盆地的原因究竟是什么呢?一直以来人们普遍认为是燕山运动使盆地周围褶皱隆起,并且其构造受基底构造的影响极大,经过多次剧烈变动,才造成现代地貌的基本特征。

但是,本人经过对该地区之地形、地貌及相关地质资料的综合研究后发现,在距今约6千5百万年€€€€1亿年前,有一颗小行星从东北方向以极小的角度斜着撞向地球,也就是说其运行轨迹与地球以近乎相切的形式相撞,并且其陨落方向还正好与地球的自转方向相对。

它撞地后形成的巨大陨坑才是四川盆地形成的原因,而且由于巨大的冲击力所造成的那个核当量比在日本广岛爆炸的原子弹还大数万倍乃至更大的大爆炸,更是给中国西南部地质构造的变化、矿产资源的生成、地形地貌以及气候环境、生物种群演变和地球自身的发展等等都带来了巨大的、极其深远的影响。

为此,我将在以下诸方面加以论述:一、地形中国大陆的地形走势是西高东低,从海拔5000米以上的青藏高原向东至东经112°附近海拔1000米以下的丘陵,其高度基本上都是均匀地逐渐降低的,但只有四川盆地这一小部分却在东经103°附近将高原突兀地剪切了下去(见图1€€€€中国地势图)。

同时盆地还呈现出从东北方向向西南方向由浅到深的变化,这一现象可以从我国的遥感卫星影像上清晰地反映出来(见图2€€€€中国卫星影像图)。

可是,盆地所属的构造区域正处在形成于晋宁运动时期的扬子地台之上,在这一相对稳定类型的沉积盖层之上出现如此大面积的断陷型盆地,就象是把一颗钢珠扔向一个刚做好的蛋糕上一样,这种现象只有一种解释€€€€非外力而所不能。

成都平原的地质构造以北川-汶川-康定-小金河为界,该界以东为扬子地台,以西是松潘-甘孜地槽区。

成都平原虽然邻近龙门山断裂带,但却属于地址上十分稳定的扬子地台(即华南地块)。

四川盆地从侏罗纪-白垩纪喜马拉雅期(约 1 亿年前)构造活动结束海侵、成为陆地后,就进入稳定的地台发展期,期间,龙门山在中生代和早新生代(约 6500 万年)形成。

距今 2 百万年左右的新生代第三纪发生新的强烈地壳运动形成青城山脉,这是距离成都平原最近的最后的造山运动,但成都平原本身没有重大地质构造活动发生。

在西部山区相继隆起后,成都平原由龙门山前出口的岷江、湔江、西河、南河等八条主要河流所堆积形成的洪积冲积扇联合而成。

四川盆地作为龙门山的前陆凹陷充填了一套中生代陆相碎屑沉积,其中成都平原最高沉积厚达 8000~10500米,从一个侧面证明其悠久稳定的地质历史。

除西面断裂带外,成都平原南面和东面地质相对稳定。

成都平原西南面的浦江至新津断层带长度约 80 公里,规模较小,在该断层带曾经发生过两次 5 级左右地震,构造活动不明显;成都平原东面的龙泉山褶断束,断裂规模约90 公里,过去 200 万年未有显著地质活动,已被风雨侵蚀成为台地和浅丘。

成都平原的地质构造是在很硬的岩石上覆盖了一层厚厚以泥土为主的沉积物。

据四川深部地球物理资料,盆地基地是硬化程度很高的早前寒武纪花岗石结晶基底,成都平原岩层十分坚硬。

之上有杂填土,平均深度约5-7 米和沙卵石,平均深度约7-10 米。

由于杂填土、沙卵石都比较“松软”,其间有很多小的缝隙,因此对地震波具有较强的消耗能力,可以很好地保护其承载的建筑。

尽管西边断层很多,但是地壳运动的能量往往在断层上释放,而坚硬的岩石的抗震作用和泥土的缓冲作用,可以显著的减小地震的破坏。

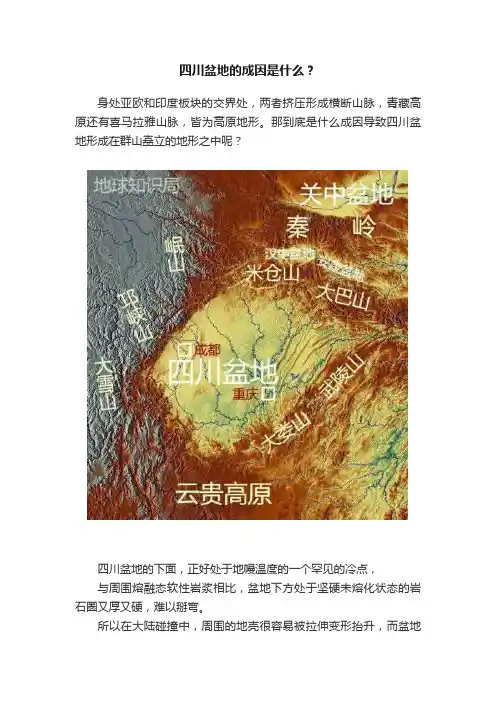

四川盆地的成因是什么?

身处亚欧和印度板块的交界处,两者挤压形成横断山脉,青藏高原还有喜马拉雅山脉,皆为高原地形。

那到底是什么成因导致四川盆地形成在群山矗立的地形之中呢?

四川盆地的下面,正好处于地幔温度的一个罕见的冷点,

与周围熔融态软性岩浆相比,盆地下方处于坚硬未熔化状态的岩石圈又厚又硬,难以掰弯。

所以在大陆碰撞中,周围的地壳很容易被拉伸变形抬升,而盆地

这块拉伸抬升量明显较小,

久而久之,与周围一圈产生了较大的高度差,就形成了盆地。

事实上,很多大盆地都是这样形成的,那些瞎掰小行星撞击的,绝对是脑洞开大了!

扬子地块四川盆地部分基地坚硬,在历次构造活动中没有形成山地或凹陷,它周围的地体被挤压成山西南面有印度板块下插后的抬升。

东面有太平洋板块的挤压,形成了川东褶皱地形,因为年代久远,距离也远所以川东这快还算是比较稳定的。

四川盆地因为离太平洋距离太远所以受不到挤压影响

北面:印度板块下插,到了黄土高原这个位置和东面太平洋挤压的力程一个夹角,于是这里就有了抬升和褶皱。

四川盆地处于这两股力的中间但因为距离或者说是位置的关系还没有波及到。

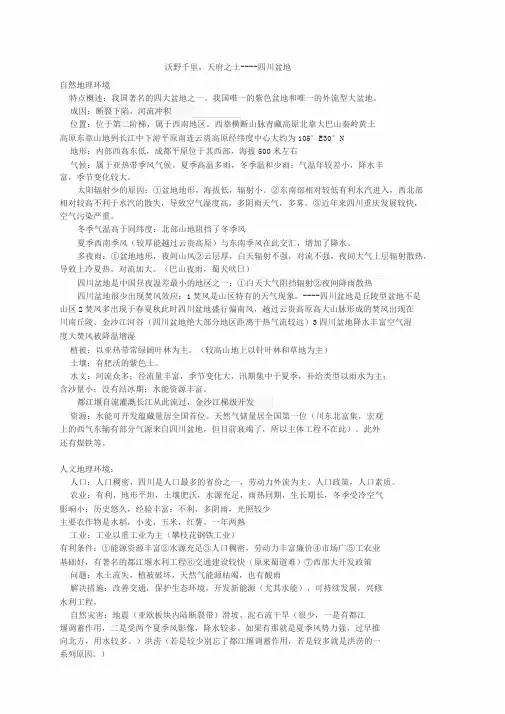

WORD格式沃野千里,天府之土----四川盆地自然地理环境特点概述:我国著名的四大盆地之一。

我国唯一的紫色盆地和唯一的外流型大盆地。

成因:断裂下陷、河流冲积位置:位于第二阶梯,属于西南地区。

西靠横断山脉青藏高原北靠大巴山秦岭黄土高原东靠山地到长江中下游平原南连云贵高原经纬度中心大约为105°E30°N地形:内部西高东低,成都平原位于其西部,海拔500米左右气候:属于亚热带季风气候。

夏季高温多雨,冬季温和少雨;气温年较差小,降水丰富,季节变化较大。

太阳辐射少的原因:①盆地地形,海拔低,辐射小。

②东南部相对较低有利水汽进入,西北部相对较高不利于水汽的散失,导致空气湿度高,多阴雨天气,多雾。

③近年来四川重庆发展较快,空气污染严重。

冬季气温高于同纬度:北部山地阻挡了冬季风夏季西南季风(较厚能越过云贵高原)与东南季风在此交汇,增加了降水。

多夜雨:①盆地地形,夜间山风②云层厚,白天辐射不强,对流不强,夜间大气上层辐射散热,导致上冷夏热,对流加大。

(巴山夜雨,蜀犬吠日)四川盆地是中国昼夜温差最小的地区之一:①白天大气阻挡辐射②夜间降雨散热四川盆地很少出现焚风效应:1焚风是山区特有的天气现象。

----四川盆地是丘陵型盆地不是山区2焚风多出现于春夏秋此时四川盆地盛行偏南风,越过云贵高原高大山脉形成的焚风出现在川南丘陵、金沙江河谷(四川盆地绝大部分地区距离干热气流较远)3四川盆地降水丰富空气湿度大焚风被降温增湿植被:以亚热带常绿阔叶林为主。

(较高山地上以针叶林和草地为主)土壤:有肥沃的紫色土。

水文:河流众多;径流量丰富,季节变化大,汛期集中于夏季,补给类型以雨水为主;含沙量小;没有结冰期;水能资源丰富。

都江堰自流灌溉长江从此流过,金沙江梯级开发资源:水能可开发蕴藏量居全国首位。

天然气储量居全国第一位(川东北富集,宏观上的西气东输有部分气源来自四川盆地,但目前衰竭了,所以主体工程不在此)。

此外还有煤铁等。

四川盆地属扬子陆台一部分,称为四川陆台,属较稳定的地区,但仍经过两次大规模的海浸。

第一次从5亿多年前的寒武纪开始,延续到3.7亿多年的志留纪,不断下陷成了海洋盆地,志留纪时发生加里东运动,除了西部的龙门山地槽继续下陷外,其余地区上升为陆。

2.7亿年前的石炭纪末,发生范围更大的第二次海浸,盆地再次为海洋占据。

二叠纪时海陆交替,形成重庆附近的南酮、松藻、天府等煤矿。

二叠纪末,盆地西部岩浆喷出,峨眉山小金顶及清音阁一带的玄武岩就在这时生成。

距今1.9亿年的三叠纪,“印支运动”使盆地边缘逐渐隆起成山,被海水淹没的地区逐渐上升成陆,由海盆转为湖盆。

当时湖水几乎占据现今四川盆地的全境,称为“巴蜀湖”,从此结束了海浸的历史。

在中生代漫长的1亿多年里,盆地气候温暖湿润,到处生长蕨类、苏铁和裸子植物,是又一个成煤期,永荣煤矿即在三叠纪和侏罗纪时形成。

东起长寿、垫,西到江油、邛崃,北抵大巴山麓,南到贵州赤水,还是天然气富集区。

这一时期爬行动物恐龙称霸一时。

1957年在合州发现的“合州马门溪龙”身长22米,高3.5米,是我国亚洲最大和最完整的恐龙化石。

7000万年前的白垩纪末期,发生又一次强烈的地壳运动“燕山运动”。

盆地四周山地继续隆起,同时产生不少大断层,如西部的龙门山大断层和东部的华莹山大断层,把盆地分为三部分。

巴蜀湖缩小为仅有2万平方公里的蜀湖。

封闭的盆地地形及急剧缩小的水面,使气候逐渐变得干热,沉积物由海相、海陆交替相变为陆相,大量风化、侵蚀、剥蚀的物质在盆地堆积了数千米厚,形成红色和紫红色的砂、泥、页岩。

裸子植物不断衰退,恐龙灭绝了。

内陆湖泊在干燥条件下,经强烈蒸发,浓度增大,盐分不断积累,形成盐湖,后来泥沙掩埋而保存于地层之中,经过漫长的地质作用形成岩层,自贡一带是着名的井盐产地。

2000多万年前的新第三纪,受喜马拉雅造山运动的影响。

距今二、三百万年的第四纪,地壳再次发生构造运动。

巫山两侧水系溯源侵蚀,共同切穿巫山,形成举世闻名的长江三峡,盆地之水纳入长江水系。

四川盆地震旦纪-早寒武世构造-沉积演化过程四川盆地是我国西南地区的一个大型地形单元,位于四川省中南部,东西长约1000公里,南北宽度约300公里,总面积约21万平方公里。

历史上,四川盆地曾经历了多次地壳运动和构造演化,地质变迁丰富多彩。

其中,震旦纪-早寒武世时期的构造-沉积演化过程尤为重要,对于四川地质演化的认识具有重要意义。

震旦纪-早寒武世时期是四川盆地构造-沉积演化的关键时期,也是四川古地理环境形成的重要时期。

在震旦纪-早寒武世时期,四川盆地经历了一系列复杂的构造运动与海陆环境演化,为今天的四川地质特征奠定了基础。

在震旦纪时期(约6亿年前),四川盆地处于一种稳定的地质环境中,大量泥岩、砂岩、灰岩和炭岩等沉积物堆积在盆地中部。

这些沉积物主要来自于周围山地的侵蚀作用,随着时间的推移,这些物质逐渐沉积形成了一层层的地层结构,成为盆地中的各种岩石类型。

在早寒武世时期(约5亿年前),四川盆地的地质环境发生了重大变化。

当时,地球上的一部分大陆开始裂开,形成了南北向的普格古大陆和东西向的古扬子地块,它们以四川盆地为分界线拼接成为中国的最早期大陆。

古扬子地块和普格古大陆的碰撞产生有力的冲击力,使四川盆地发生了显著的构造运动。

斗南古隆起和龙门山—大巴山古隆起在此时期形成,对四川盆地的生态系统和地质环境产生了巨大影响。

此外,南方海域频繁淹没沉积,形成了石灰岩、页岩、泥岩和砂岩等,这些岩石记录了四川盆地古生物和古古地理的变化历程。

总之,震旦纪-早寒武世时期的构造-沉积演化过程是四川盆地地质演化的重要组成部分,通过对这一时期的研究,可以得出四川盆地的自然演化历程和地质特征,对于地质勘探、资源勘查和环境保护等方面具有重要意义。

四川盆地页岩气成藏地质条件页岩气作为一种清洁、高效的能源,日益受到全球。

我国对页岩气的勘探和开发也给予了高度重视。

四川盆地作为我国页岩气资源丰富的地区之一,其页岩气成藏地质条件备受。

本文将围绕四川盆地页岩气成藏地质条件展开分析,以期为相关研究提供参考。

四川盆地位于我国西南地区,地处四川省和重庆市,是我国重要的石油和天然气产区。

盆地内地形复杂,山脉、丘陵和高原等地貌交错分布。

四川盆地的形成始于2亿年前的三叠纪,经历了多次构造运动和沉积作用,形成了丰富的油气资源。

四川盆地内的地层结构复杂,由志留纪到第三纪地层均有发育。

其中,志留纪和二叠纪地层为页岩气的主要储层。

这些地层在沉积环境中处于适宜的古地理和古气候条件,为页岩气的形成提供了有利的环境。

四川盆地的气源条件十分优越,其中古生物化石和有机质是页岩气形成的主要来源。

在适宜的温度和压力条件下,这些有机质会发生降解和裂解,形成大量的页岩气。

同时,四川盆地的煤系地层也为页岩气的形成提供了丰富的气源。

四川盆地的地质构造特征对页岩气的形成和聚集具有重要影响。

该地区经历了多次构造运动,形成了多种类型的岩石类型,包括砂岩、泥岩和灰岩等。

这些岩石类型为页岩气的形成提供了物质基础,同时页岩中的多种矿物成分也对页岩气的生成和储集产生影响。

储层物性是影响页岩气成藏的重要因素之一。

四川盆地内的页岩储层具有较好的物性条件,包括高渗透率、高孔隙度和低含水饱和度等特征。

这些特征有利于页岩气的保存和开采。

本文从四川盆地的地理和历史背景出发,对页岩气成藏地质条件进行了详细分析。

结果表明,四川盆地具备了志留纪和二叠纪地层发育、优越的气源条件、复杂的地质构造和岩石类型以及良好的储层物性等有利条件。

这些条件为四川盆地页岩气成藏提供了良好的地质环境。

但是,针对不同地区的具体条件,仍需进一步深入研究,为页岩气的勘探和开发提供科学依据。

随着全球对清洁能源的需求不断增长,页岩气作为一种重要的清洁能源备受。

四川盆地名词解释一、四川盆地概述四川盆地,位于中国西南地区,是中国最大的盆地之一。

盆地四周被群山环抱,地势平坦,河网密布,是中国最重要的农业区之一。

下面将对四川盆地相关的名词进行解释。

二、四川盆地地形特征2.1 盆地形成四川盆地是中国东部汶川构造带的一部分,以其复杂而独特的地质构造而闻名。

四川盆地的形成始于远古地质年代,经历了长期的构造变动和地壳运动,最终形成了今天的地貌。

2.2 地势特点四川盆地地势平坦,海拔相对较低,主要由平原、丘陵和低山构成。

盆地内有四川、重庆、贵州、云南等省市,地势东高西低,南北分明。

三、四川盆地气候特点3.1 气候类型四川盆地气候类型属于亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。

夏季炎热多雨,冬季寒冷少雨,春秋温和多雨。

3.2 气象灾害四川盆地常常受到洪涝、干旱、台风等气象灾害的影响。

盆地地势低洼,易受到洪水的侵袭。

而夏季降雨集中,容易导致山洪暴发。

四、四川盆地地质资源4.1 煤炭资源四川盆地拥有丰富的煤炭资源,其中以南部地区的煤炭储量最大。

煤炭对四川盆地的经济发展具有重要意义,但也带来了环境污染和资源短缺等问题。

4.2 天然气资源四川盆地还拥有丰富的天然气资源。

盆地内的川中、四川东北等地区具有重要的天然气产量,这为当地的能源供应提供了坚实的基础。

五、四川盆地农业发展5.1 农产品四川盆地地广物丰,农产品种类繁多。

主要农产品包括水稻、小麦、玉米、油菜、茶叶等。

四川盆地因其肥沃的土壤和适宜的气候条件,农业发展潜力巨大。

5.2 特色农业四川盆地还以特色农业闻名。

如四川的川剧、四川的蜀绣等,这些民间艺术作为四川盆地的一张文化名片,不仅为当地增添了独特的魅力,也为农村经济发展带来了很大的机遇。

六、四川盆地水资源6.1 水系四川盆地拥有众多河流,其中最重要的是长江及其支流嘉陵江、乌江等。

这些河流为盆地内的农业灌溉和城市供水提供了重要资源。

6.2 水电开发四川盆地水电资源丰富,盆地内有许多大型水电站,如三峡、乌江、彝良等。

四川盆地的形成

四川盆地属扬子陆台一部分,称为四川陆台,属较稳定的地区,但仍经过两次大规模的海浸。

第一次从5亿多年前的寒武纪开始,延续到3.7亿多年的志留纪,不断下陷成了海洋盆地,志留纪时发生加里东运动,除了西部的龙门山地槽继续下陷外,其余地区上升为陆。

2.7亿年前的石炭纪末,发生范围更大的第二次海浸,盆地再次为海洋占据。

二叠纪时海陆交替,形成重庆附近的南酮、松藻、天府等煤矿。

二叠纪末,盆地西部岩浆喷出,峨眉小金顶及清音阁一带的玄武岩就在这时生成。

距今1.9亿年的三叠纪,“印支运动”使盆地边缘逐渐隆起成山,被海水淹没的地区逐渐上升成陆,由海盆转为湖盆。

当时湖水几乎占据现今四川盆地的全境,称为“巴蜀湖”,从此结束了海浸的历史。

在中生代漫长的1亿多年里,盆地气候温暖湿润,到处生长蕨类、苏铁和裸子植物,是又一个成煤期,永荣煤矿即在三叠纪和侏罗纪时形成。

东起长寿、垫江,西到江油、邛崃,北抵大巴山麓,南到贵州赤水,还是天然气富集区。

这一时期爬行动物恐龙称霸一时。

1957年在合州发现的“合州马门溪龙”身长22米,高3.5米,是我国亚洲最大和最完整的恐龙化石。

7000万年前的白垩纪末期,发生又一次强烈的地壳运动“燕山运动”。

盆地四周山地继续隆起,同时产生不少大断层,如西部的龙门山大断层和东部的华莹山大断层,把盆地分为三部分。

巴蜀湖缩小为仅有2万平方公里的蜀湖。

封闭的盆地地形及急剧缩小的水面,使气候逐渐变得干热,沉积物由海相、海陆交替相变为陆相,大量风化、侵蚀、剥蚀的物质在盆地堆积了数千米厚,形成红色和紫红色的砂、泥、页岩。

裸子植物不断衰退,恐龙神秘的灭绝了。

内陆湖泊在干燥条件下,经强烈蒸发,浓度增大,盐分不断积累,形成盐湖,后来泥

沙掩埋而保存于地层之中,经过漫长的地质作用形成岩层,自贡一带是著名的井盐产地。

2000多万年前的新第三纪,受喜马拉雅造山运动的影响。

距今二、三百万年的第四纪,地壳再次发生构造运动。

巫山两侧水系溯源侵蚀,共同切穿巫山,形成举世闻名的长江三峡,盆地之水纳入长江水系。

从而,四川盆地由内流盆地变为外流陆盆,由封闭的内流区变为外流区,由以堆积为主变为侵蚀为主,经历了海盆——湖盆——陆盆的沧桑之变。

第四纪是冰川广布的时代,盆地西北山地发育大量冰川。

冰川消融后,大量沉积物由岷江、沱江等携带,堆积在西部的凹陷区,即以前的蜀湖之中,最终形成了成都平原。