生物滞留技术在道路雨洪控制利用中的应用研究

- 格式:pdf

- 大小:109.51 KB

- 文档页数:4

城市道路绿化带LID生物滞留沟施工工法城市道路绿化带LID生物滞留沟施工工法一、前言城市化进程中,道路绿化带的建设越来越受到重视。

传统的城市道路绿化带存在排水问题,容易导致水土流失和水体污染。

因此,引入低影响开发(LID)技术,在城市道路绿化带中设置生物滞留沟成为一种解决方案。

本文将介绍城市道路绿化带LID生物滞留沟施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点城市道路绿化带LID生物滞留沟施工工法有以下特点:1. 综合利用:结合了景观绿化和生态保护功能,既美化了城市环境,又促进了水资源的保护和合理利用。

2.净化水质:通过土壤和植物的处理作用,有效去除道路排水中的悬浮固体、营养物质和污染物,改善水质。

3. 储水和洪水调控:通过沟槽的设计和排水系统的设置,实现雨水的储存和延缓排放,起到蓄水和洪水调控的作用。

4. 生物多样性保护:通过合理选择植物种类和设置生境,提供适宜的生长环境,促进生物多样性的保护和增强。

5. 绿色可持续发展:减少了对传统排水系统的依赖,节约用水资源,降低了污水排放,符合绿色低碳的发展理念。

三、适应范围城市道路绿化带LID生物滞留沟适用于城市道路、广场、中央商务区、居民小区等区域。

四、工艺原理城市道路绿化带LID生物滞留沟的施工工法基于以下原理:1. 生态处理原理:通过设置适应性植物和土壤,利用植物的吸附、分解和吸收能力,去除水中的悬浮物和营养物质,提高水的质量。

2. 滞留调控原理:通过设计排水沟槽的长度、宽度和深度,控制道路排水的速度和量,延缓排水时间,以达到蓄水和洪水调控的目的。

五、施工工艺城市道路绿化带LID生物滞留沟的施工工艺主要包括以下阶段:1. 剖界验收:根据设计要求,确定施工范围和标高,进行剖界验收。

2. 地表准备:清理施工区域的杂草和垃圾,保持地表平整。

3. 滞留沟布置:根据设计要求,设置滞留沟的位置、长度、宽度和深度。

利用SWMM模拟LID在宣城海绵城市示范区的雨洪控制效果摘要主要利用SWMM,以其它常用于分析水利情况的软件为辅,选取宣城市海绵城市示范区为研究对象,进行不同降雨强度条件下的暴雨模拟数据处理,模拟低影响开发措施(LID)对城市雨水的控制效果。

其中,低影响开发措施以下凹式绿地和生物滞留网格为例。

结果表明,低影响开发(LID)技术可有效降低城市内涝风险。

关键词模拟雨洪控制暴雨管理模型低影响开发目前,我国城市给排水建设主要面临水资源短缺、内涝频繁发生等问题。

因此,有必要加强海绵城市的给排水建设,以改善城市居住环境,满足城市居民不断增长的供水需求,促进城市化健康发展。

建设海绵城市的措施中,重中之重的是低影响开发技术的应用。

美国环境保护署(EPA)发现,在绝大多数情况下,通过合理使用LID设施,不仅能够有效降低项目总成本,同时也有助于改善与保护水质。

所以,本研究中运用SWMM5.1、AutoCAD、ArcGIS10.1、GoogleEarth以及Excel等软件进行建模及数据处理。

1 研究内容综述1.1SWMM模型介绍SWMM是EPA开发的一个比较完善的城市暴雨水量、水质预测和管理模型,可根据降水输入和系统特性模拟完整的城市降雨径流过程,具有较好的灵活性,通用性较好,准确性较高,与其他模型相比,SWMM的模拟结果与实测值更加相近,且模拟的径流量达到峰值所需要的时间更短。

故SWMM被专业领域公认为现阶段城市地表径流研究的最佳模型。

1.2研究区域概况随着全国范围内海绵城市建设浪潮的兴起,安徽省以海绵城市建设试点城市为契机,制定多项地方建设标准。

宣城市具有良好的自然生态条件,在以往的城建工作中,就融入了低影响开发的建设理念,在多个重点建设项目中率先提出要建设透水砖、植草沟、下沉式绿地等低影响开发措施。

目前为了规范城市低影响开发雨水工程的规划、设计和实施管理,推动宣城市生态文明建设,落实海绵城市创建要求,在宣城市中心城区建立了海绵城市示范区,示范区总面积为20.54平方公里,包含两个完整的雨水分区以及以宛陵湖为主的特色生态区,可以充分发挥海绵城市建设项目源头控制的功能,同时整体连片也可以充分增强示范效果和关联性,通过对城区最大天然海绵体的保留、有限度的开发,体现了对原有生态系统的尊重。

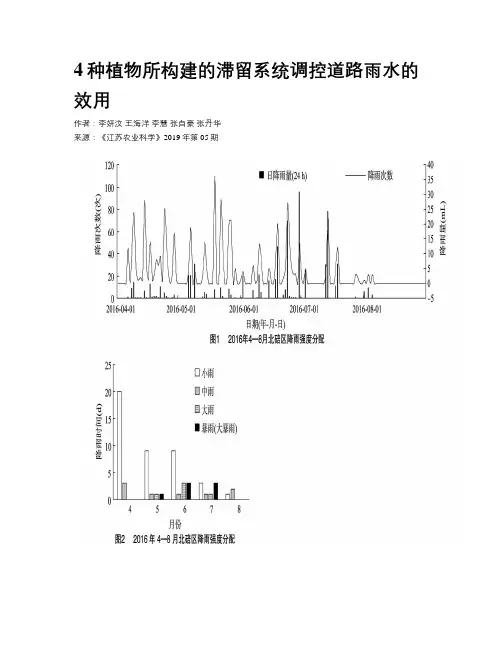

4种植物所构建的滞留系统调控道路雨水的效用作者:李妍汶王海洋李慧张自豪张丹华来源:《江苏农业科学》2019年第05期摘要:在生物滞留系统中,通过模拟自然降雨强度,对4种地被植物调蓄道路雨水以及自身耐水淹抗干旱能力进行研究。

结果表明:(1)植物层滞留雨水时间为4.8~14.0 h,系统可以滞留雨水7.0~17.9 h,且随着进水量的加大,植物层和系统层差异显著(P关键词:生物滞留;道路雨水;地被植物;适应能力中圖分类号: X171.4; 文献标志码: A; 文章编号:1002-1302(2019)05-0208-05收稿日期:2017-01-06基金项目:重庆市应用开发计划(编号:cstc2014yykfA9001)。

作者简介:李妍汶(1991—),女,河南新乡人,硕士研究生,助理园林工程师,主要从事风景园林生态研究。

E-mail:lear0705@。

通信作者:王海洋,博士,硕士研究生导师,主要从事生态学与植物学研究。

E-mail:whyswau@。

生物滞留,作为一种新型的雨洪管理技术是海绵城市的重要组成部分。

目前国内外对道路生物滞留方面研究主要集中在水文效应[1]、生物滞留池的模型与结构[2-3]、净化水质效用[4]、透水路面[5]等方面。

没有研究系统与不同植物对不同降雨强度“滞”与“蓄”的能力,对一些耐淹抗旱的本土野生植物的开发重视不够[6],且忽略了植物本身的造景美化功能等。

本研究通过模拟道路雨水径流,比较4种植物在道路两边生长的适应能力以及在生物滞留系统中调控道路雨水的效用,对指导选择适当植物与解决城市雨水问题具有切实意义。

1 试验区域与方法1.1 试验区域概况试验场地位于重庆市北碚区西南大学,降水主要集中在的5~10月[7]。

道路雨水采样点选在西南大学沥青道路,双向车道,地长10 m、宽5 m,坡度3.5°,车流量96辆/h,只有1个雨水篦。

1.2 生物滞留系统设计1.2.1 植物选择选择适宜在重庆地区道路旁生长,具有耐淹抗旱性质和观赏价值的头花蓼(Polygonum capitatum)、玉龙草(Ophiopogon bodinieri)、狼尾草(Pennisetum alopecuroides)、地瓜藤(Caulis Fici Tikouae)[8-9]4种植物。

澳大利亚生物滞留池技术在中国的雨水处理能力验证随着城市化进程的加快,硬化路面比例的增大,地表雨水径流显著增加,大量雨水径流通过市政雨水管网直接排入自然终端水体。

然而,由于地表雨水径流污染现象日益严重,所形成的面源污染已经成为终端水体恶化的主要因素。

美国国家环境保护局(USEPA)的报告中也将城市雨水径流和雨水管网排水列为河流第四大污染源(13%),湖泊第三大污染源(18%)以及河口第二大污染源(32%)。

因此,面源污染的治理也成为水环境治理的重要组成部分,雨水污染物的去除对黑臭水体防治、水资源再利用有重大的意义。

为了控制雨水径流、防治面源污染,缓解终端水体水质恶化的问题,海绵城市(Sponge City)作为一种新型城市水环境规划理念,旨在使用不同的低影响开发(LID)设施,實现资源与环境的协调发展。

作为海绵城市重要的设施之一,雨水生物滞留池(Bioretention),又叫生物滤池(Biofilter)或雨水花园(Rain Garden),是利用自身的结构、填料的组成以及种植的植物,对雨水径流进行蓄存,并可以对污染物进行去除的海绵城市设施,其在削减径流峰值、提升水质方面具有良好的效果。

因雨水生物滞留池还具备设计灵活、运行维护成本低的特点,已经在欧美等西方国家开展广泛应用。

在澳大利亚,雨水生物滞留池已经进行了多年的实验室研究,并形成了《雨水生物滞留系统设计导则》(Adoption Guidelines for Stormwater Biofiltration Sys-tems)(以下简称《导则》),有效地促进了该技术在澳洲以及其它国家(如新加坡、以色列等国)的推广和应用。

国内对于雨水生物滞留池的研究起步相对来说较晚,因雨水生物滞留池是基于自然生态的处理系统,处理能力受不同的气候条件、植物选择的影响,因此其在中国的应用需要基于一定的本土化研究。

本研究根据《导则》并结合当地的气候、植物等情况,在江苏镇江建设了一处大型中试雨水生物滞留池,用来收集和处理周边屋面和路面雨水径流。

生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究【摘要】本研究旨在探讨生物滞留设施处理地表径流污染物的有效性。

通过分析生物滞留设施的原理和应用,地表径流污染物的种类及影响,以及处理机制,设计了相应的试验,并进行了试验结果分析。

研究发现,生物滞留设施在处理地表径流污染物方面具有一定的效果,可以有效降低污染物浓度。

未来的研究可以进一步优化生物滞留设施的设计,提高处理效率。

生物滞留设施在地表径流污染物治理中具有一定的潜力和发展前景。

【关键词】生物滞留设施、地表径流、污染物、试验研究、原理、应用、机制、试验设计、试验结果分析、有效性、未来研究、结论。

1. 引言1.1 研究背景地表径流污染是造成水体污染的主要原因之一,其中包含的各种有害物质对水质造成了严重的影响,进而影响到生态系统的健康。

目前,针对地表径流污染的治理方法主要包括生物滞留设施。

生物滞留设施是一种利用植物和微生物生物群落的结构和功能来去除污染物的技术,具有成本低、效果显著等优点。

1.2 研究目的本研究的目的是探索生物滞留设施在处理地表径流污染物方面的有效性,并分析其机制和试验设计。

通过对地表径流污染物的种类及影响进行研究,我们旨在揭示生物滞留设施对不同类型污染物的去除效果,为环境保护和水资源管理提供科学依据。

本研究旨在验证生物滞留设施在减少地表径流污染物排放方面的可行性和效果,为生物滞留设施在城市排水系统中的应用提供理论支持。

通过本研究,我们希望为改善城市地表径流水质、减少环境污染提供新的解决方案,促进可持续发展和生态保护。

1.3 研究意义生物滞留设施处理地表径流污染物可以有效降低城市水环境中的各类有害污染物,减少水环境对周围生态系统的负面影响,促进城市水环境的可持续发展。

对生物滞留设施处理地表径流污染物的试验研究具有重要的理论和实际意义,有助于完善城市水环境治理技术体系,提升城市水环境的整体质量和可持续性,为城市生态环境保护与水资源管理提供科学支撑。

城市地表径流净化研究综述众所周知,水是人类生产、生活不可或缺的资源,在城市化进程中,由不透水地表所引起的降雨径流量增加,同时高密度的人口和产业对水环境的需求逐渐增加,对水环境的影响和改变也越来越强,使得水系不断萎缩,河流湖泊的富营养化逐渐加重,城市水环境质量日益恶化。

而中国又是一个缺水的国家,这就需要我们充分的利用雨水,个别地方由雨水排放不当所造成的环境污染已相当严重。

因此城市水环境质量的改善就成为了当今社会亟需解决的重要问题。

1 研究背景与意义在我国,随着点源污染得到有效的解决,面源污染成为了水体恶化的重要贡献者。

同时,随着城市化进程的加速,城市的面积迅速扩展,大量天然绿地被不透水下垫面取代,可渗透地表面积越来越少,城市面源将成为重要污染源,将严重威胁城市水体、海岸线、河口等水体环境[1]。

城市降雨径流不经预处理,直接排进受纳水体,极易造成水体富营养化,破坏水生生态系统。

而磷是水质评价的重要指标,磷酸盐被认为是水生植物大量繁殖的重要因素之一,能引起水体富营养化。

所以由暴雨径流产生的面源污染已成为城市水环境恶化的重要原因[2]。

不透水面积的增加使得很小的雨量就会形成地表径流,地表径流冲涮沥青路面上的工业废水、汽车尾气、生活垃圾和建筑材料等造成含有悬浮物、耗氧物质、营养物质、有毒物质、油脂类物质等多种污染物的城市地表径流污染,不经过净化处理的城市地表径流极易引起富营养化、水华等环境问题,对生态环境造成极大的破坏[2,3]。

城市地表径流污染已成为仅次于农业面源污染的第二大面源污染,其中氮、磷被认为是水体富营养化的最主要原因[4,5]。

据统计,我国主要湖泊处于因氮、磷污染而导致富营养化的占统计湖泊的56%,水体富营养化会造成水中藻类等水生生物大量地生长繁殖,水体中有机物积蓄,破坏水生生态平衡,造成水体感官性能变差、自净能力减弱、水质下降、供水成本提高和湖泊沼泽化,影响食物链,使人类、动物、家畜等中毒死亡等等[6]。

www.watergasheat.corn罗红梅,等:雨水花园在雨洪控制与利用中的应用第24卷第6期①可以有效去除径流中的悬浮固体颗粒、有机污染物以及重金属离子、油类物质及病原体等(见表1)‘21。

表1雨水花园对部分污染物的去除效果Tab.1RemovaleffectofpIlllut跚恒byrainwatergarden%指标去除率’I’sS80TP601'N50重金属45—95病原体70~100②雨水花园中植被的截留作用以及土壤的渗透作用能降低雨水径流的流速,削减径流量,减少洪涝灾害,而且雨水下渗还可以补充地下水。

③雨水花园蓄积雨水的蒸发吸热及植物的蒸腾作用可以调节空气湿度和温度,减轻热岛效应,改善周围的环境条件。

④雨水花园营造的小生态环境可以为一些鸟类以及蝴蝶、蜻蜒等昆虫提供食物及栖息地,通过合理设计可控制雨水滞留时间,避免孳生蚊蝇,因此雨水花园具有很好的景观和生态效果。

1.2雨水花园的分类1.2.1以控制径流污染为目的的雨水花园有些文献将该类雨水花园称作生物滞留区域旺、3],其主要功能是控制径流污染,一般适用于停车场、广场、道路的周边,这些区域的径流污染比较严重,可利用雨水花园处理污染较严重的初期雨水。

1。

2.2以控制径流量为目的的雨水花园该类雨水花园的主要功能是减少区域雨洪径流量H。

],同时也起到美化环境及净化水质、补充地下水的作用。

它一般适用于处理水质相对较好的小汇流面积的雨洪,如公共建筑或小区中的屋面雨水、污染较轻的道路雨水、城乡分散的单户庭院径流等。

这类雨水花园类似于普通的花园,其结构相对比较简单,一般无需设计专门的底部排水沟渠。

该类雨水花园位置的选择十分重要,一般要求:距离建筑物至少3m,以免浸泡地基;尽量不要设置在树下,以免遮挡阳光;为减少土方量,应设置在相对较平坦的地方;尽量设置在雨水易汇集的区域,但不宜设置在因土壤渗透性太差而会造成长时间积水的地方,否则需要采取其他防止积水的措施。

雨水生物滞留设施技术规程

佚名

【期刊名称】《城镇供水》

【年(卷),期】2022()6

【摘要】一、标准的名称、编号《雨水生物滞留设施技术规程》T/CUWA 40052-2022二、标准制定的背景、意义源头减排设施是海绵城市、城市雨水系统工程技术体系的重要组成部分,而生物滞留设施是源头减排设施中最典型、应用最普遍的设施之一,但生物滞留设施在构造、土壤介质性能、施工与验收、检查与维护等方面仍未形成标准,产业化严重不足,直接影响建设与管理的质量和效果。

为规范雨水生物滞留设施在海绵城市建设中应用的技术要求,提高工程建设质量与维护管理水平,做到安全适用、技术先进、经济合理、易于管理,编制了本规程。

本规程共分7章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、总体设计、细部设计、施工与验收、检查与维护等,可供设计、施工和维护管理人员使用,该规程将在各城市系统化全域推进海绵城市建设中发挥重要作用。

【总页数】2页(P3-4)

【正文语种】中文

【中图分类】TU9

【相关文献】

1.雨水滞留设施结构形态研究现状及龙岗河流域雨水滞留设施结构选择

2.生物滞留设施对雨水径流控制研究进展

3.基于初期雨水径流氮磷去除效果的生物滞留设施

填料层研究4.基于HYDRUS-1D生物滞留设施雨水径流水文调控模拟5.生物滞留设施对雨水径流热污染控制效果试验

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第42卷第7期西南师范大学学报(自然科学版)V o l. 42 N o. 7 Journal o f S outhw est China N o rm a l U n iv e rs ity(N a tu ra l Science E d itio n)2017年7月J u l. 2017DOI:10. 13718/j. cnki. xsxb. 2017. 07. 016生物滞留设施基础研究和应用借鉴$梁美琪,刘磊西南大学园艺园林学院,重庆400715摘要:城市的快速发展在改变社会生活的同时,对城市水环境构成威胁.作为新型雨洪管理措施之一的生物滞留设施,在有效解决城市雨洪问题中发挥着重要作用.对生物滞留设施进行了概念、构造、机理、植物和填料等基础研究,提出生物滞留设施规模确定的多种方法,各地可根据地域条件参考选定.总结生物滞留设施的研究进展,对 美国波特兰市NE Siskiyou绿色街道和深圳市光明新区36号、38号道路建设案例进行分析,比较思考国内研究和建设现状的空缺与不足,总结先进的经验成果,提出我国生物滞留设施的思考借鉴.关键词:生物滞留设施;低影响开发;雨洪管理中图分类号:TU986 文献标志码:A 文章编号:1000 - 5471(2017)07 - 0099 - 06城市化的快速发展给城市水环境带来一定的影响,城市干旱缺水、内涝成灾、雨水污染等问题日益严 重.而传统的雨水管理以“排”为主,无法有效解决城市雨洪问题.20世纪90年代由美国乔治省马里兰州 环境资源署首次提出的低影响开发理念[1]作为一种新型雨洪管理理念,能适应城市发展需求,为解决城市 雨洪问题提供了新的思路.生物滞留设施作为低影响开发的有效管控措施之一,被越来越多的研究应用.1生物滞留设施概述生物滞留设施是指在低洼区域种植有灌木、花草甚至树木等植物的工程措施[2^3],一般为增强雨水管 控效果,多选用复杂型设施,主要由植被缓冲带、蓄水层、覆盖层、种植土层(填料)、砂层和砾石层等组 成,并配有雨水溢流口,穿孔管等附属设备(图1和图2).生物滞留设施通过植物、土壤、填料和微生物等 物理、化学和生物的综合作用,模拟自然水文过程,对雨水及早进行控制,阻断或减缓地表流动,净化雨水 水质,并使雨水成为设施景观的一部分[4_7](图3).生物滞留设施中植物可以吸收和净化雨水,缓解土壤的 板结和堵塞.在植物选择时,应注意选择抗性较强、生长强度适宜、能经受周期性的潮湿和短时间淹没浸 泡且耐旱、根系发达、雨水处理效果好[8]的乡土植物.在植物种植中,应注意栽植密度和多种植物搭配的 综合处理能力和景观效果.生物滞留设施填料应选择吸附能力强、渗透性能好、比表面积大的基质,如沸 石、粉煤灰、煤渣、蛭石和石灰石等[8],推荐使用以土壤为基底,含一定有机质的混合填料,混合填料各成 分的含量也应根据各地具体情况而定[9],尽量选用本土易生产的环保材料.生物滞留设施集渗、滞、净等技术于一体,作为一种生态的雨水利用设施[7]多用于小区、城市道路、停 车场、城市绿地与广场等的绿化.最早有两种方法确定其规模:一种采用初期雨水量标准的“半英寸”原则,即可以处理汇水面上12. 5m m径流量所需要的面积;另一种用汇水面积与径流系数乘积的5%〜7%作为 设施面积[1°].《海绵城市建设指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(本文简称“指南”)将生物滞留设 施作为有蓄水空间的、以渗透为主要功能的设施,其计算方法为[11]:①收稿日期:2016-03-08基金项目:重庆市建设科技计划项目(2015 —1一21).作者简介:梁美琪(1993 -),女,河北衡水人,助理工程师,硕士,主要从事风景园林与规划设计研究.通信作者:刘磊,副教授.100西南师范大学学报(自然科学版)http ://xbbjb . swu . edu . cn 第42卷图1 生物滞留设施结构图(作者改绘)降雨 蒸发图2 生物滞留设施效果图(摘自网页)径流 )生物滞留 )截留、吸附、储存、渗透、过滤等| )溢流、排放、收集、回用等图3 生物滞留设施作用机理示意图y .? = y —(l )式中:V ,为设施的有效调蓄容积,包括设施顶部和结构内部蓄水空间的容积(m 3); V 为设施进水量(m 3);为渗透量(m 3).其中:V = IOH c /j F (2)式中:H 为设计降雨量(mm ),结合地方降雨资料,根据统计学方法求得;少为综合雨量径流系数,可查阅 计算;F 为汇水面积(hm 2).= K J A S T S(3)式中:K 为土壤(原土)渗透系数(m /s ); J 为水力坡降,一般可取1;戌为有效渗透面积(m 2),根据相应水 位高度和面积确定;T ,为渗透时间(s ),指降雨过程中设施的渗透历时,一般可取2 h .此方法中,各参数可根据各地降雨特征、水量标准以及材料选择与性能等确定,并在适当范围内调整, 以更精确地计算出各场地选取设施的规模.此外,还可根据模型模拟设施的性能.暴雨洪水管降雨蒸发蒸腾 径流入溢流理模型(storm water management model ,SW MM )作为一种对动态降雨径流模拟的模型受到广泛的好评与应用.SW M M 模拟过程中,执行含湿量平衡,跟踪水在设施每一层之间的移动和存储(图4). SW M M 报告中,生物滞留设施控制的性能通过总体径流、渗人和蒸发速率反映,说明了设施的总体水董平衡,包括总进流量、渗人、蒸发、地表径流、暗渠以及初始和最终蓄水容积,并可将部分数据序列写入到文本文件,便于示和图形绘制_.还可综合应用R E C A R G A ,M U SIC ,M O U S E 等图4 SW M M 模拟生物滞留示意图模型对生物滞留设施的水文效应进行分析和模拟,并可将相应的雨洪模拟软件与G IS (地理信息系统,geo graphic information system ) , Rhino 等分析软件结合应用.0表层 ,-’} ■■渗入n 土壌层,’l r 穿透n ,蓄水层潜流I 2生物滞留设施研究应用国内外对生物滞留设施的水文效应有一定的研究:文献[14]介绍了生物滞留设施对营养物、童金属、 油脂,致病菌类和T S S (总悬浮物)的净化效果;文献[3,10,15]研究了设施的净化效果,并提出相应的填料 配比;文献[8,14一 17]分别研究了生物滞留设施的水文效应和水量控制、设施的径流、峰值削减率和峰值延迟时间等.文献[8,12,14,16]通过3^^4撼和尺£〇八尺0八等模型验证,模拟生物滞留设施的水文过程, 设计参数和水量、水质控制效果等.此外,还开展了生物滞留设施的应用建设.美国波特兰市较早进行生物滞留的研究和应用,其绿色街道项目尤为突出.NE Siskiyou绿色街道是第7期梁美琪,等:生物滞留设施基础研究和应用借鉴101该市建成较早、效果最好的雨洪管理项目之一,它巧妙地将街道绿化与雨水管理有机地结合在一起,并充 分体现了街道的绿化景观,荣获2007年美国景观师协会(A S L A )综合设计奖.波特兰位于美国西北部,太 平洋东岸,受海洋性季风的影响,气候分明,年降雨量为1 029. 5 mm ,其中11月至次年4月是雨季,全年 80%的降水集中在这段时间里[18]. NE Siskiyou 绿色街道以较少的投人有效解决了雨洪问题,营造出自然 优美的街道景致,并逐渐与城中其他绿色街道连成绿网,共同作用.NE Siskiyou 绿色街道及周边行车道等约930 m 2的汇水面积形成的雨水径流沿坡而下,汇人2 m 宽、 15 m 长的生物滞留设施之中,路缘侧石间隔一定距离设有45 cm 左右的雨水人口,允许雨水流人扩展池 中.根据道路坡度,人口处设路缘坡,方便雨水进人.并设沉积池,雨水流人并漫延过沉积池,流人18 cm 左右深的生物滞留设施进行拦截,设施由河卵石与碎石粒组成,使雨水充分聚集沉降,渗人地下.设施内 连续设计多个处理单元,根据不同的降雨量,当降水超过一个单元的承载量时,水会从一个单元流人另一 个单元,形成跌水景观,直到植物和土壤完全吸收水分或者单元储水饱和[19].当水量过多时,雨水流过各 单元,最终流人城市排水系统,为防止各单元间雨水流速过快,路缘石设开口,进行二次收集雨水(图5 — 图7).设施内多选用乡土植物(图8),雨水在设施内被植物减速、净化和渗透.几乎每年N E S is k iy o u 绿色街道的雨水都由它的景观系统管理,很多流量模拟测试表明,N E S is k iy o u 绿色街道设计具备可将25年一遇的暴雨流量减少85%的能力[19].波特兰N E S is k iy o u 绿色街道在设计过 程中让公众充分参与,并通过标识教育使大家充分了解新型雨洪管理的应用(图9).臨德侧间脰 臨緣侧石问El :人行道图5 NE Siskiyou 绿色街道生物滞留设施雨水流向示意图(摘自网贵)图6 NE Siskiyou 绿色街道生物滞留设施细节展示(摘自网页)图7 NE Siskiyou 绿色街道 效果展示(摘自网页)102西南师范大学学报(自然科学版)http://第42卷图8 N E S is k iy o u绿色街道图9 N E S is k iy o u绿色街道生物滞留设施植物选择(摘自网页)宣传教育展示(摘自网页)国内关于低影响开发生物滞留设施研究应用在深圳市光明新区较早开展,深圳市光明新区划定了多条 市政道路进行低影响开发示范建设,现已有部分建成,并在雨洪管理方面取得了良好效果,形成示范先例,指导后续研究建设.深圳市光明新区位于深圳西部地区,辖区总面积为155. 33 km2.深圳市多年平均降雨 量为1 837 mm,降雨年分布极不均勻,主要集中于每年的4月一9月[2°].光明新区36号和38号两条道路 已基本建设完成,改善了传统道路排水弊端,实现新型道路雨洪管理,合理安排道路雨水组织,改善后达 到道路综合径流系数不大于〇. 60,污染物去除率达40%〜50%的目标.两条道路借鉴已有经验,利用道路绿化带设置生物滞留设施,路缘侧石(道牙)设开口.降雨时,雨水 径流由开口处进人生物滞留设施.设施开口处设沉积池,雨水先流经沉积池进行污染净化,沉积处理,防止设施堵塞,之后进人生物滞留设施,进行收集滞留下渗.设施内设溢流口,即传统道路雨水口,过量的降 雨通过溢流,进人城市排水系统.此外,完成建设的两条路面均采用透水沥青,下面依次为砾石层和路基,部分降雨可直接由路面人渗储存处理,多余雨水再汇人生物滞留设施[21](图10—图12).,、雨水口机动车道图11 生物滞留效果图12 生物滞留设施孔口道牙、沉砂池许多研究表明两条道路的示范建设对雨水水量水质处理效果良好.在低影响开发建设的基础上,还保 留了传统的市政雨水排水管道(设计标准为2年一遇),两者结合使现有雨水处理能力达到4〜5年一遇[21].第7期梁美琪,等:生物滞留设施基础研究和应用借鉴103光明新区市政道路作为国家建设先进示范区,取得了一定成绩,但应注意加强植物的搭配和设施在道路中 的景观性,协调各设施的运用,加强养护管理,进一步提升性能.3关于生物滞留设施的思考借鉴目前,我国许多地区仍在大量建设灰色基础设施,大力发展城市建设,雨水排放仍以传统方式为主,并未全面意识到传统排水方式的弊端.因此,应先从管理者与相关工作者开始,转变传统观念,引人生物 滞留设施,让生物滞留设施的运用贯穿源头、中途和末端,甚至使生物滞留设施与其他低影响开发设施乃 至城市管网共同作用,更好地解决雨洪问题.国内关于生物滞留设施的研究较为集中,但不够深人.在借鉴国外成功经验的基础上,还应运用正确 的方法,有针对性地研究.应强化对生物滞留设施的认知,充分认识其功能、作用、机理和效益等,结合各 地自然条件及场地特征,加强前期分析和调查,以便更好地进行设计.对设施本身而言,其设计规模、填料 构成、设计深度和植物栽植等因素都会影响运行机理与效果.我国各地条件差异较大,在充分研究基础资 料的前提下,明确设计目标,完善设计施工,增强设施的控制效果和适用性.充分分析设施的运行和效果,加强后期监测和评估,以不断提升生物滞留设施的应用.加强设施景观 效果建设,并将设施设计建设与地形、场地功能、景观小品和植物绿化等要素[4’7]结合设计,美化城市,及 时进行清扫管护,研究出适合国内的设计方法和维护更新频率,做到“学其形知其意”,多角度、多方法地 研究,全面深人了解生物滞留设施,有条件的地区可以辅以实验或实例研究.国外生物滞留设施的广泛应用离不开管理者、商业者和设计者,特别是公众的共同参与.国内受许多 现实因素的限制,可选择部分公众参与其中,更好地创建为人民服务的绿色基础设施.加强对生物滞留设 施基础知识的宣传教育,通过组织学习、标识宣传等方式普及生物滞留设施建设,调动公众参与的积极性,为决策者出谋划策.最后,国外生物滞留设施的成功应用,离不开大量建设导则、政策法规、评价体系和奖惩制度的制定 及有力支撑.国内却较少有相关的政策法规出台,强制性评价和奖惩也较为匮乏,但目前已有相关文件试 行或正在编制.虽然国内已在这些方面做了诸多努力,但生物滞留设施从理论到应用涉及多方面知识,需 多方参与建设,园林、水利、规划和市政等多部门应综合协调,共同作用.4结 语生物滞留设施的雨洪管理效益不可小觑,此外在缓解城市热岛效应,降低大气温度,增加湿度,增强 生物多样性,美化城市环境等方面也发挥着重要的作用.加强生物滞留设施的研究应用对我国城市建设和 环境改善具有重要的意义.生物滞留设施也将成为我国生态建设,新型雨洪管理的重要措施,其研究应用 前景广阔,设计建设将成为海绵城市建设的趋势.参考文献:[1] Southeast Michigan Council of Goverments Information Center. Low Impact Development Manual for Michigan:A Design Guide for Implementors and Reviewers [S]. South Michigan:South Michigan Council of Goverments Information Center, 2008.[2]彭文峰.生物滞留技术在城市道路面源污染中的应用[J].资源节约与环保,2014(1): 74.[3]胡爱兵,李子富,张书函,等.模拟生物滞留池净化城市机动车道路雨水径流[J].中国给水排水,2012, 28(13):75-79.[4]刘家琳,张建林.雨水径流控制的景观设计途径及在公园绿地中的应用分析[J].西南大学学报(自然科学版),2015,37(11) :183-189.[5]何卫华,车伍,杨正,等.生物滞留技术在道路雨洪控制利用中的应用研究[J].给水排水,2012, 38(增刊):132-135.[6]李平,王晟.生物滞留技术控制城市面源污染的作用与机理[J].环境工程,2014, 18(3): 75 — 79.[7]李朱婧,周建华,葛煜喆.雨水花园在步行街的选址与空间形态研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),201540(5):164-170.104 西南师范大学学报(自然科学版)h ttp://第42卷[8]李家科,刘增超,黄宁俊,等.低影响开发(LID)生物滞留技术研究进展[J].干旱区研究,2014, 31(3): 431 — 439.[9] CARPENTER D D, HALLAM L. Influence of Planning Soil Mix Characteristics on Bioretention Cell Design and Performance [J]. Journal of Hydrologic Engineering, 2010, 15(6) : 404 —416.[10]孟莹莹,陈建刚,张书函,等.生物滞留技术研究现状及应用的重要问题探讨[J].中国给水排水,2010, 26(24): 20 —24, 38.[11]中华人民共和国住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)[EB/OL]. (2014 —10 — 22)[2016~01~08]. http://www. mohurd. gov. cn/wjfb/201411/W020141102041225. pdf.[12]颜乐,夏自强,丁琳,等.基于SW M M模型的生物滞留池水文效应研究[J].中国农村水利水电,2014(4):25-28.[13] ROSSMAN L A. Storm Water Management Model User Manual Version 5. 0 [M]. America:The United States Environmental Protection Agency, 2011.[14]马效芳,陶权,姚景,等.生物滞留池用于城市雨水径流控制研究现状和展望[J].环境工程,2015, 19(6): 6 — 9, 29.[15]孟莹莹,王会肖,张书函,等.基于生物滞留的城市道路雨水滞蓄净化效果试验研究[J].北京师范大学学报(自然科学版),2013, 49(2/3): 286 — 291.[16]孙艳伟,魏晓妹.生物滞留池的水文效应分析[J].灌溉排水学报,2011,30(2): 98 —103.[17]潘国艳,夏军,张翔,等.生物滞留池水文效应的模拟试验研究[J].水电能源科学,2012, 30(5): 13 —15.[18]陶一舟.城市街道雨水的管理与利用—美国波特兰市“绿色街道”改造设计[J].园林,2007(6): 22 — 23.[19]王水浪,包志毅,吴晓华.城市雨水的可持续管理一一波特兰绿色街道的设计及其启示[J].山东林业科技,2009(2):68-71.[20]胡爱兵,任心欣,俞绍武,等.深圳市创建低影响开发雨水综合利用示范区[J].中国给水排水,2010, 26 (20):69-72.[21] 丁年,胡爱兵,任心欣.深圳市低冲击开发模式应用现状及展望[J].给水排水,2012, 38(11): 141 — 144.Fundamental Research and Relevant Applicationon Bio Retention FacilitiesLIANG Mei-qi, LIU LeiSchool of Horticulture and Landscape Architecture, Southwest University,Chongqing 400715,ChinaAbstract:T h e r a p id d e v e lo p m e n t o f c itie s poses th re a ts to u rb a n w a te r e n v iro n m e n t w h e n i t changes s o c ia l life. A s one o f th e n e w s to rm w a te r m a n a g e m e n t m e a s u re s, b io r e te n tio n fa c ilitie s p la y an im p o r ta n t ro le in s o lv in g th e p ro b le m s o f s to rm w a te r in c itie s e ffe c tiv e ly. A fu n d a m e n ta l re se a rc h has been c a rrie d o u t on th e d e fin itio n, s tr u c tu r e, m e c h a n is m, p la n ts, p a d d in g an d o th e r re le v a n t a sp ects o f b io r e te n tio n fa c ilitie s, to p u t fo r w a r d s e ve ra l m e th o d s d e te rm in e d based o n b io r e te n tio n f a c ilit y sca le, f o r d iffe re n t areas to se le ct a c c o rd in g to th e ir o w n re g io n a l c o n d itio n s. In a d d itio n, th e s tu d y p ro g re s s o f b io r e te n tio n fa c ilitie s has a lso been s u m m a riz e d in th is re s e a rc h, th e g re e n s tre e t N E S is k iy o u in P o r tla n d in U S A a n d th e c o n s tru c tio n cases o f ro a d N o. 36 a n d ro a d N o. 38 in G u a n g m in g N e w D is tr ic t in S h e n zh e n a n a ly z e d, th e vaca ncies andd e fic ie n c ie s in th e c u rr e n t s itu a tio n o f re le v a n t re se a rch e s a n d c o n s tru c tio n in C h in a c o m p a re d a n d c o n s ide re d, som e ad va n ce d e x p e rie n c e an d a c h ie v e m e n ts s u m m e d u p, a n d som e c o n s id e ra tio n s a n d e x p e rie n c e sf o r C h ina's b io r e te n tio n fa c ilitie s p ro p o s e d. B e s id e s, th e p a p e r also s h o w s th e c o m p re h e n s iv e b e n e fits and broad prospects o f bio re te n tio n fa c ilitie s, to p ro vid e references fo r the deep s tu d y on bio re te n tio n facilitie s.Key words:b io r e te n tio n f a c ilit ie s;L o w Im p a c t D e v e lo p m e n t;s to r m w a te r m a n a g e m e n t责任编辑潘春燕。

《道路雨水生物滞留系统内填料的研究》篇一一、引言随着城市化进程的加快,道路雨水管理已成为环境保护的重要议题。

生物滞留系统作为一种有效的雨水管理措施,通过模拟自然水文过程,对雨水进行过滤、渗透和储存,从而减少径流污染和洪涝灾害。

而内填料作为生物滞留系统的核心组成部分,其性能直接影响系统的整体效果。

因此,对道路雨水生物滞留系统内填料的研究具有重要的科学和实践意义。

二、生物滞留系统概述生物滞留系统是指利用天然植被和土壤的自然净化功能,通过设置植物缓冲带、雨洪公园等手段,实现对道路雨水的过滤和自然处理。

其中,植物和填料的相互影响及相互作用对系统整体效能有着显著影响。

本研究的重点在于分析不同内填料对系统的作用及其性能特点。

三、填料的类型及特性1. 填料的类型:目前常用的道路雨水生物滞留系统内填料包括有机质土、石料、矿物颗粒、废弃物基质等。

这些填料在保持水土平衡、提高植物生长条件等方面发挥着重要作用。

2. 填料的特性:不同类型的填料具有不同的物理和化学特性,如粒径大小、渗透性、吸水性等。

这些特性直接影响填料的持水能力、污染物的吸附能力和生物降解效率等。

四、填料的研究方法1. 实验设计:根据填料的类型和特性,设计不同的实验方案,如对比不同粒径大小的填料对系统效能的影响等。

2. 实验过程:在实验室条件下模拟道路雨水径流过程,对不同填料进行性能测试。

通过测定系统的处理效率、水质的改善程度等指标,评价填料的性能特点。

3. 结果分析:分析实验结果,对比不同填料的优缺点,找出适合不同区域和应用场景的优质填料。

五、不同内填料的应用及效果1. 有机质土的应用及效果:有机质土具有较高的保水性和保肥性,能够促进植物生长。

同时,其较高的吸附能力和离子交换性有利于提高对重金属和营养物质的去除效率。

但易受外界环境变化影响,需要合理调整填充比例和填充厚度。

2. 石料的应用及效果:石料具有良好的物理稳定性,能够有效抵抗外部冲击和水流冲刷。

浅谈道路设计中新型雨洪控制利用技术的应用摘要:目前对城市雨水问题的研究和工程实施越来越多, 但仍存在不少问题, 如理念落后、控制或利用模式单一、决策与管理系统落后、一些实施项目效果差、依靠传统的雨水排放模式和狭隘的雨水资源化利用难以解决城市雨水径流带来的各种突出问题等。

这些问题严重阻碍了我国城市雨水事业的发展, 进一步恶化了城市的水资源状况和生态环境。

本文介绍了雨洪控制利用在道路排水设计中的重要意义,探讨了道路设计中新型雨洪控制利用技术的应用。

关键词:道路设计新型雨洪控制技术中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:我国城市快速发展过程中在水资源、环境与生态方面已暴露出一些突出的问题。

雨洪控制利用新理念和技术体系是实现城市可持续发展的重要手段,为保障雨洪控制与利用工程科学、合理、有效地建设与运行,促进开发区域水资源的可持续利用,改善城市生态环境,在区域规划和建设过程中实施雨洪控制利用新技术有着重大的意义和广阔的应用前景。

不但能提高规划区域的雨水利用效率、减轻水污染和洪涝灾害的发生,还可以有效补充地下水,缓解地面下沉及滨海区域海水入侵。

一、雨洪控制利用在道路排水设计中的重要意义道路建设所引发的一系列环境问题成为人们关注的热点。

在城市道路排水设计中融入新型雨洪控制利用理念, 并采用新的雨洪控制利用技术, 不仅可以有效缓解目前道路排水面临的问题, 还可以对道路建设所造成的生态环境破坏进行修复, 对城市生态环境的改善和城市可持续发展具有重要意义。

道路设计中新型雨洪控制利用技术的应用雨洪控制利用是涉及多学科的庞大而复杂的系统工程, 到目前已经发展成为一个完整的体系,主要涵盖雨水资源化、径流污染控制以及洪涝控制等3 个方面的内容。

3 个方面的内容又有着密切的关系, 如图1 所示。

图1城市雨洪控制利用体系1、雨水资源化。

雨水资源利用是一种新型的多目标的综合性技术, 可实现节水、水资源涵养与保护、控制水土流失和水涝、减轻城市排水系统负荷、减少水污染和改善城市生态环境等目标。

《基于北京降雨和径流特征的生物滞留设施削减径流污染效果研究》篇一摘要:本文以北京地区为研究对象,通过分析北京降雨和径流特征,探讨了生物滞留设施在削减径流污染方面的效果。

生物滞留设施作为一种新兴的雨洪管理技术,在缓解城市内涝、改善水环境质量方面具有重要意义。

本文通过对实际案例的研究,旨在为北京及其他类似城市提供一种有效的径流污染控制方法。

一、引言北京作为我国首都,近年来随着城市化进程的加快,城市内涝、径流污染等问题日益突出。

生物滞留设施作为一种新型的雨洪管理技术,其利用自然地形和植物群落,通过雨水自然积聚、渗透和净化等过程,达到削减径流污染、改善生态环境的目的。

本文将重点研究生物滞留设施在北京地区的实际应用及其对径流污染的削减效果。

二、北京降雨和径流特征北京地区属于典型的温带季风气候,降雨量主要集中在夏季。

由于城市化进程的影响,降雨过程中产生的大量径流携带了大量的污染物,如重金属、氮磷等,直接排入河道,对水环境造成了严重威胁。

因此,研究北京地区的降雨和径流特征,对于制定有效的径流污染控制措施具有重要意义。

三、生物滞留设施的原理与构成生物滞留设施利用自然地形和植物群落,通过雨水花园、雨水塘等设施,使雨水自然积聚、渗透和净化。

其原理主要是利用土壤的吸附、过滤和植物根系的吸收作用,以及微生物的分解作用,达到净化水质的目的。

生物滞留设施的构成主要包括集雨区、过滤层、植被层等部分。

四、生物滞留设施在削减径流污染中的应用(一)研究方法与数据来源本研究选取了北京多个区域作为研究对象,通过对生物滞留设施前后的降雨径流水质进行对比分析,探讨了生物滞留设施在削总氮(TN)、总磷(TP)以及化学需氧量(COD)等关键污染指标上的削减效果。

数据来源包括实地监测数据和相关文献资料。

(二)削减效果分析1. 生物滞留设施对总氮(TN)的削减效果显著,平均去除率达到了XX%通过生物滞留设施的自然处理过程,显著降低了径流中的总氮含量,对于改善水环境质量起到了积极的作用。

建筑经济CONSTRUCTION ECONOMY第 41 卷第 S1 期2020 年 7 月Vol.41 No.S1Jul. 2020摘要:生态文明新时代背景下,越来越多的城市对老旧公园绿地开展了海绵化改造,其中生物滞留设施的应用成为公园解决雨水径流的重要措施之一。

通过运用渗、滞、蓄、净等技术,借助生物滞留设施建立削减地表径流、提升雨水渗透能力的双重雨水管理保障机制,完善雨水滞留体系的传输截流、渗透滞留等环节,解决雨水径流等诸多问题,以期创造绿色可持续发展的人居环境。

关键词:公园绿地;海绵化改造;生物滞留设施;渗透滞留中图分类号:F407.9 文献标识码:A 文章编号:1002-851X (2020)S1-0360-05DOI :10.14181/ki.1002-851x.2020S1360Research on the Application of Bioretention Facilities in the Sponge Transformation ofPark Green SpaceTAN Xiaolei 1,CHEN Dongtian 1,2,ZHANG Han 1,FU Jingwen 1,ZHANG Yongchao 1(1.Shandong Agricultural University ,Tai ’an 271018,China ;2.Shandong Provincial Research Center of Demonstration Engineering Technologyfor Urban and Rural Landscape ,Tai ’an 271018,China )Abstract :Under the background of the new era of ecological civilization ,more and more cities are carrying out sponge transformation of old park green spaces ,and the application of bioretention facilities is becoming one of important measures for parks to solve rainwater runoff. This paper uses infiltration ,detention ,savings ,purification and other technologies to build a dual rainwater management guarantee mechanism that reduces surface runoff and enhances rainwater permeability by using bioretention facilities ,improves the transmission and interception of rainwater detention systems ,infiltration detention and other links to solve the problems of surface runoff and other issues ,which can create a green and sustainable living environment.Keywords :park green space ;sponge transformation ;bioretention facilities ;infiltration detention 1 引 言公园绿地海绵化改造是运用渗、滞、蓄、净、用、排等技术解决雨水管理问题,在源头上控制雨水径流,减轻市政管网系统的压力。

市政道路海绵城市生物滞留带施工浅析摘要:海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性。

国际通用术语LID系统,即低影响开发雨水系统构造。

海绵城市建设是构建健康的城市水生态系统,促进生态文明建设的有效途径。

生物滞留带作为海绵城市应用最广泛的低影响开发技术之一,在海绵城市市政道路建设中得到了极多的采用。

如何坚持工程措施和生态措施并重,既不影响城镇化建设的快速推进,也能达到海绵城市的预期生态要求,显得尤为重要。

关键词:市政工程;海绵城市;生物滞留带;施工;引言市政道路里海绵城市生态滞留带一般由道路雨水源头系统、雨水管道系统和内涝防治系统三部分组成。

道路雨水源头控制系统:人非混合道雨水敷设透水铺装,控制人行道径流,经透水铺装净化后渗入软式透水管,最终汇入市政雨水井。

雨水管道系统:设置溢流雨水口,超渗雨水进入溢流检查井,通过雨水管道系统排入下游水体。

内涝防治系统:如果市政道路里内涝存在的雨水量较大,在该处设置多篦雨水口。

1生物滞留带施工工艺及操作要点1.1操作工艺流程施工准备软式透水管路缘石开口生物滞留沟(防渗处理)溢流雨水口绿化种植整个市政道路海绵城市生物滞留带标准横断示意图如下:图1-1 海绵城市道路平面横断面示意图1.2操作要点1.2.1软式透水管施工生物滞留带软式透水管的施工一般是与雨水连接管的施工一起进行,在路基施工的精加工完成后即刻进行软式透水管的预埋,软式透水管位于雨水连接管的下端,纵向软式透水管沿着路基布置,施工完成后采用中粗砂回填夯实,施工示意图及流程图如下:图1.2.1-1 海绵城市道路平面横断面图图1.2.1-2 软式透水管流程图软式透水管的施工必须把握好以下几个要点:1、严格调整好与路基雨水连接管的位置和高程,如果位置有冲突,则应适度调整。

2、软式透水管设置水洗砾石层,砾石层保证软式透水管顺利串联。

3、软式透水管的回填施工应计算覆土厚度要求,保证覆土厚度大于70CM以上。