米芾《蜀素帖及技法》

- 格式:doc

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:52

米芾(1051-1107)是北宋著名的书法家和文学家,他与苏轼、黄庭坚、文同等人并称为“宋四家”,他的书法以行草为主,擅长运用骈体和横折叠字,飘逸自然,被誉为“米体”。

蜀素帖八首是米芾的一组行草书法作品,包括《江雪》、《千秋节》、《秋夕》、《登岳阳楼记》、《兰亭集序》、《醉翁亭记》、《琵琶行》和《赤壁赋》。

这八首作品展现了米芾的高超书法技艺和深厚文学修养,以其独特的艺术魅力吸引着后人的目光。

1.《江雪》千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

注释:这首诗描绘了大雪纷飞的壮美景象,通过对孤独老人独自垂钓的生动描写,寄托了作者处理世事的孤独心情。

2.《千秋节》冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

宫殿千门如画图,西出阳关无故人。

注释:这首诗以“The香”描绘了盛唐的繁华景象,千门万户的宫殿宛如巨型的画阵,而诗人的神情落寞,冷峻,蕴含了他身世多舛的悲悯之情。

3.《秋夕》银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

注释:这首诗写出了深秋季节的宁静和清冷的感觉,描绘出了作者倚在床上看牛郎织女的浪漫情景。

4.《登岳阳楼记》作者登上岳阳楼,放眼远望,风景如画,激发了作者赞美家国的深情。

这篇文章以概括、发挥相结合的手法,表达了对岳阳楼的敬畏和对家国的深情。

5.《兰亭集序》孤云将会,行者怀感,岂无怆想所至乎?或剑奋辞,或环佩交颂;怨此自问也名自怀也,岂达于此!一春古华,力而游梁相于逍遥,斯已而已矣。

注释:兰亭集序是我国文学史上面的一篇致赞文章,它用辞令冠绝当时,且纤捷风雅,明理意,成为了书法名篇。

6.《醉翁亭记》此亭极好,而人烟旷绝,水面波澜不见。

初至,有山无水;既有水,亭上山下;有山有水,观者起念,尽期于海。

则徒者返骇。

注释:这篇文章以其严密的结构、优美的文采和独特的艺术魅力成为了是文学史上的一件珍贵成就。

7.《琵琶行》凄凄去去,扶桑已动。

汉家烟尘暗连山。

悲风伤梁汉。

宫阙相望。

注释:这首诗借物喻人,寄托了南北对峙的痴怀,诗句纯率,初文精丽,是当时文学艺术的精品。

北宋四大家之米芾的作品《蜀素帖》详情米芾蜀素帖米芾,字元章,汉族人,姓米也姓芊,陕西人,后来迁到了北襄阳,也曾在江苏镇江定居过,米芾是北宋的书法家、鉴定家、画家和理论家,在北宋当时很有名的“宋四家”中,其中一位就米芾,他曾经在学校里当过老师和书画博士,还当过礼部员外郎。

米芾《蜀素帖》部分米芾擅长写诗文,画书画,还懂得鉴别物品的真假,米芾创立了米点山水,米芾的性格很怪异,行为举止也有些疯狂,曾有人叫他“米颠”。

《蜀素贴》是米芾的作品,长29.7厘米,宽284.3厘米,71行658个字,上面一共有八首诗,蜀素贴也叫做“拟古诗帖”,为什么会叫蜀素贴呢?蜀是指蜀地,现在指的是四川,四川有一种质量好的本色绢布,就叫做蜀素,蜀素的制作很讲究,上面织的是乌丝,是很珍贵的物品。

当时有个叫邵子中的人将它裱成了长卷,他希望自己的子孙后代可以在上面题诗写文什么的,但是传了三代却没人敢在上面写什么,后来米芾见到之后便在上面写了五七言八首诗,写得随手自如像如鱼得水一般一挥到底,当时米芾三十八岁,他的文采令人瞠目结舌,这就是“蜀素贴”。

米芾蜀素贴结构笔法很率意,结体很诡异,独具一特的风格跟晋唐以前和平简远的书风大不相同,蜀素贴创造出了神采奕奕的意境,后人称它为中华第一美帖,现在它被收藏在台湾的故宫博物院里。

米芾作品古往今来的众多文人,要么是在词赋上有很高的造诣,要么是在书法上功夫精妙,要么是在诗文创作上独有成就,而很难有人精通各家所长于一身,比如说欧阳修,在散文方面的成就最高,再如李白,写诗无数,被称为“诗仙”,再比如张旭,在书法艺术上有极深的造诣,等等,众多著名的古代文人都有其精通的艺术,虽然对于别的方面有所涉猎,却也未达到精通的境界,而有一个人与他们都不同,他不仅能写诗,能作文,擅长书画,精通鉴别,对于收藏也有很高的热情,此人便是米芾。

米芾像说起米芾,就不得不提到他的另一个雅号“米颠”,这是由于他在行为举止穿着方面的怪异和癫狂形态而被当世人起的一个名号,他遇见奇石都会称兄道弟,故而得此名号也算是吻合他的性格和行为。

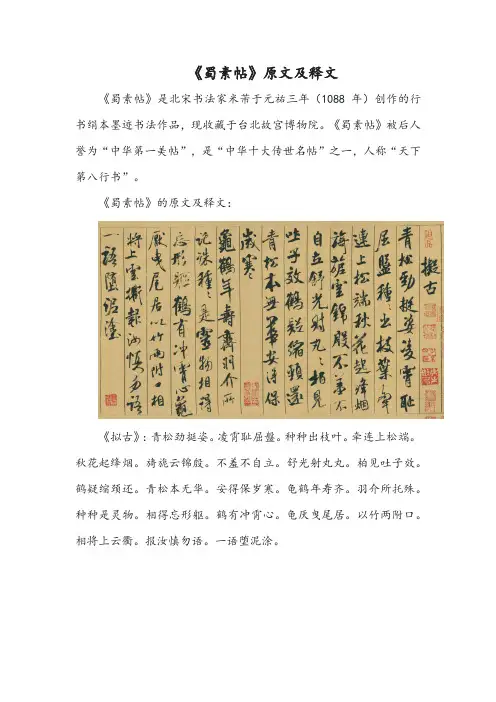

《蜀素帖》原文及释文《蜀素帖》是北宋书法家米芾于元祐三年(1088年)创作的行书绢本墨迹书法作品,现收藏于台北故宫博物院。

《蜀素帖》被后人誉为“中华第一美帖”,是“中华十大传世名帖”之一,人称“天下第八行书”。

《蜀素帖》的原文及释文:《拟古》:青松劲挺姿。

凌霄耻屈盤。

种种出枝叶。

牵连上松端。

秋花起绛烟。

旖旎云锦殷。

不羞不自立。

舒光射丸丸。

柏见吐子效。

鹤疑缩颈还。

青松本无华。

安得保岁寒。

龟鹤年寿齐。

羽介所托殊。

种种是灵物。

相得忘形躯。

鹤有冲霄心。

龟厌曳尾居。

以竹两附口。

相将上云衢。

报汝慎勿语。

一语堕泥涂。

《吴江垂虹亭作》:断云一片洞庭帆。

玉破鲈鱼霜(旁改作金)破柑。

好作新诗继桑苎。

垂虹秋色满东南。

泛泛五湖霜气清。

漫漫不辨水天形。

何须织女支机石。

且戏嫦娥称客星。

时为湖州之行。

《入境寄集贤林舍人》:扬帆载月远相过。

佳气葱葱听诵歌。

路不拾遗知政肃。

野多滞穗是时和。

天分秋暑资吟兴。

晴献溪山入醉哦。

便捉蟾蜍共研墨。

彩牋书尽剪江波。

《重九会郡楼》:山清气爽九秋天。

黄菊红茱满泛船。

千里结言宁有後。

群贤毕至猥居前。

杜郎闲客今焉是。

谢守风流古所传。

独把秋英缘底事。

老来情味向诗偏。

《和林公岘山之作》:皎皎中天月。

团团径千里。

震泽乃一水。

所占已过二。

娑罗即岘山。

谬云形大地。

地惟东吴偏。

山水古佳丽。

中有皎皎人。

琼衣玉为饵。

位维列仙长。

学与千年对。

幽操久独处。

迢迢愿招类。

金颸带秋威。

欻逐云樯至。

朝隮舆驭飆。

暮返光浮袂。

云盲有风駈。

蟾餮有刀利。

亭亭太阴宫。

无乃瞻星气。

兴深夷险一。

理洞轩裳伪。

纷纷夸俗劳。

坦坦忘怀易。

浩浩将我行。

蠢蠢须公起。

《送王涣之彦舟》:集英春殿鸣梢歇。

神武天临光下澈。

鸿胪初唱第一声。

白面王郎年十八。

神武乐育天下造。

不使敲枰使传道。

衣锦东南第一州。

棘壁湖山两清(清点去)照。

襄阳野老渔竿客。

不爱纷华爱泉石。

相逢不约约无逆。

舆握古书同岸帻。

淫朋嬖党初相慕。

濯发洒心求易虑。

翩翩辽鹤云中侣。

土苴尫鸱那一顾。

迩(业点去)来器业何深至。

米芾_《蜀素帖》单字高清!(二)米芾《蜀素帖》单字高清!(二)米芾《蜀素帖》米芾《蜀素帖》,亦称《拟古诗帖》,被后人誉为中华第一美帖,系中华十大传世名帖之一。

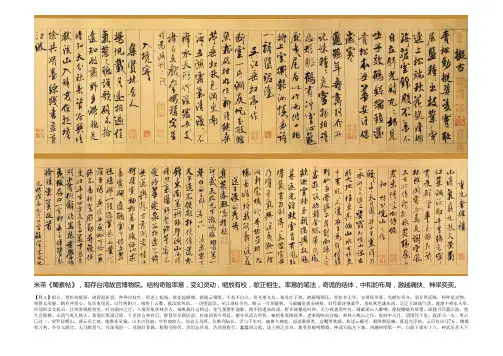

墨迹绢本,行书。

纵29.7厘米,横284.3厘米;书于宋哲宗元祐三年(1088),米芾三十八岁时,共书自作各体诗八首,计71行658字,署黻款。

是米芾三十八岁时(1088年),在蜀素上所书的各体诗八首。

“蜀素”是北宋时四川造的质地精良丝绸织物,上织有乌丝栏,制作讲究。

有个叫邵子中的人把一段蜀素装裱成卷,以待名家留下墨宝,此卷相传为邵氏所藏,欲请名家留下墨宝,以遗子孙,可是传了祖孙三代,竟无人敢写。

因为丝绸织品的纹罗粗糙,滞涩难写,故非功力深厚者不敢问津。

《蜀素帖》经宋代湖州(浙江吴兴)郡守林希收藏二十年後,一直到北宋元祐三年八月,米芾立林希邀请,结伴游览太湖近郊的苕溪,林希取出珍藏的蜀素卷,请米芾书写,米芾才胆过人,当仁不让,一口气写了自作的八首诗。

卷中数诗均是当时记游或送行之作。

卷末款署“元祐戊辰,九月二十三日,溪堂米黻记”。

《蜀素帖》书于乌丝栏内,但气势丝毫不受局限,率意放纵,用笔俊迈,笔势飞动,提按转折挑,曲尽变化。

《拟古》二首尚出以行惜,愈到后面愈飞动洒脱,神采超逸。

米芾用笔喜"八面出锋",变化莫测。

此帖用笔多变,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了他“刷字”的独特风格。

因蜀素粗糙,书时全力以赴,故董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子搏象,以全力赴之,当为生平合作”。

另外,由于丝绸织品不易受墨而出现了较多的枯笔,使通篇墨色有浓有淡,如渴骥奔泉,更觉精彩动人。

《蜀素帖》结构奇险率意,变幻灵动,缩放有效,欹正相生,字形秀丽颀长,风姿翩翩,随意布势,不衫不履。

用笔纵横挥洒,洞达跳宕,方圆兼备,刚柔相济,藏锋处微露锋芒,露锋处亦显含蓄,垂露收笔处戛然而止,似快刀斫削,悬针收笔处有正有侧,或曲或直;提按分明,牵丝劲挺;亦浓亦纤,无乖无戾,亦中亦侧,不燥不润。

米芾《蜀素帖》临摹解析(翁志飞)米芾,北宋皇祐三年——大观元年(1051~1107年),自署姓名芾或黻。

翁方纲谓自元祐辛未,始书用芾,以前皆书黻。

字元章,号鹿门居士,襄阳漫士,海岳外史,世称米南宫。

宣和时擢为书画学博士。

著有《宝晋英光集》、《书史》、《画史》等。

《蜀素帖》因其用蜀地所织绢素书自作诗卷,(乌丝栏)故称《蜀素帖》,此卷作于元祐戊辰九月二十三日,芾时年38岁。

以下就书史上对其书法的品评来谈此作的技法特征与艺术特色:1、《宣和书谱》云:“大抵书效羲之,诗追李白,篆宗史籀,隶法师宜官,晚年出入规矩,深得意外之旨;自谓‘善书者只有一笔,我独有四面’,识者然之。

……好事簪缨之流,出其所有奇字,以求跋语,增重其书而芾喜之,即为作,古纸临仿,便与真者无辨。

”此则记载说明:(1)米芾各种书体都精能,这是他成功的基础,因为各种书体之间技法是可以互补的,只有这样才能独有四面,对用笔的方向、势的把握才能极尽变化又沈著飞翥。

(2)米芾善于观察,精于临摹,临摹法帖能到丝毫不差的地步,为其集古字奠定了基础,精于临摹则说明对古人技法能心领神会并能表现出来,从某种程度上来说是既提高了识见,又丰富了手的表现力。

2、黄庭坚《山谷题跋》云:“米元章书,如快剑斫阵,强弩射千里,所当穿札,书家笔势,亦穷于此,然似仲由未见孔子时气耳。

”山谷在这里着重强调米芾尚于取势,笔势强劲。

米芾自己也说:“臣书刷字。

”刷就是重侧锋取势,是学二王书法的切身感受,也是其书法的成功所在,相比于晋人,米芾书法过于跳荡,不如晋人简旷,所以有“未见孔子”之讥。

3、赵构《翰墨志》云:“米芾得能书之名,似无负于海内,芾于真楷篆隶不甚工,惟于行草,诚入能品,以芾收六朝翰墨,副在笔端,故沉著痛快,如乘骏马,进退裕如,不烦鞭勒,无不当人意。

……昔有人讥支遁道人爱马不韵,支曰:‘贫道特爱其神骏耳’。

余于芾字亦然。

”确实,观米芾此作,用笔、取势左右逢源、俯仰粘得,毫不经意,逆势、刷掠于晋人有过之而无不及,宋人用散卓笔,较晋人笔要软,所以,米芾特别强调逆锋,以逆锋取势,他强调“八面出锋”,原因也在这里。

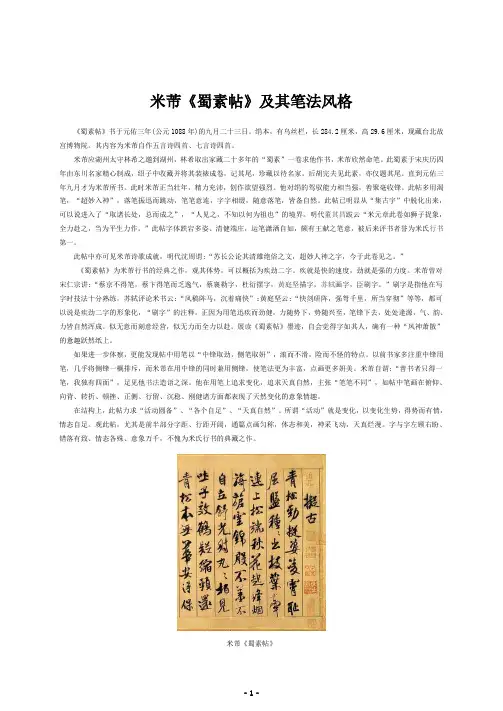

米芾《蜀素帖》及其笔法风格《蜀素帖》书于元佑三年(公元1088年)的九月二十三日。

绢本,有乌丝栏,长284.2厘米,高29.6厘米,现藏台北故宫博物院。

其内容为米芾自作五言诗四首、七言诗四首。

米芾应湖州太守林希之邀到湖州,林希取出家藏二十多年的“蜀素”一卷求他作书,米芾欣然命笔。

此蜀素于宋庆历四年由东川名家精心制成,绍子中收藏并将其装裱成卷,记其尾,珍藏以待名家。

后胡完夫见此素,亦仅题其尾。

直到元佑三年九月才为米芾所书。

此时米芾正当壮年,精力充沛,创作欲望强烈。

他对绢的驾驭能力相当强,善聚毫收锋。

此帖多用渴笔,“超妙入神”,落笔振迅而跳动,笔笔意连,字字相缀,随意落笔,皆备自然。

此帖已明显从“集古宇”中脱化出来,可以说进入了“取诸长处,总而成之”,“人见之,不知以何为祖也”的境界。

明代董其昌跋云“米元章此卷如狮子捉象,全力赴之,当为平生力作。

”此帖字体跌宕多姿、清健端庄,运笔潇洒自如,颇有王献之笔意,被后来评书者誉为米氏行书第一。

此帖中亦可见米芾诗歌成就,明代沈周谓:“苏长公论其清雄绝俗之文,超妙人神之字,今于此卷见之。

”《蜀素帖》为米芾行书的经典之作,观其体势,可以概括为疾劲二字。

疾就是快的速度,劲就是强的力度。

米芾曾对宋仁宗讲:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸气,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣刷字。

”刷字是指他在写字时技法十分熟练,苏轼评论米书云:“风稿阵马,沉着痛快”;黄庭坚云:“快剑研阵,强弩千里,所当穿彻”等等,都可以说是疾劲二字的形象化,“刷字”的注释。

正因为用笔迅疾而劲健,力随势下,势随兴至,笔锋下去,处处逢源,气、韵、力皆自然浑成。

似无意而刻意经营,似无力而全力以赴。

展读《蜀素帖》墨迹,自会觉得字如其人,确有一种“风神萧散”的惫趣跃然纸上。

如果进一步体察,更能发现帖中用笔以“中锋取劲,侧笔取妍”,滚而不滑,险而不怪的特点。

以前书家多注重中锋用笔,几乎将侧锋一概排斥,而米芾在用中锋的同时兼用侧锋,使笔法更为丰富,点画更多妍美。

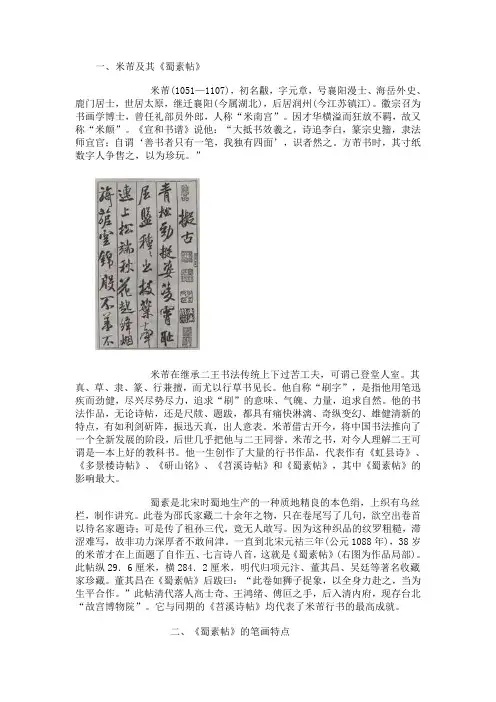

一、米芾及其《蜀素帖》米芾(1051—1107),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,世居太原,继迁襄阳(今属湖北),后居润州(今江苏镇江)。

徽宗召为书画学博士,曾任礼部员外郎,人称“米南宫”。

因才华横溢而狂放不羁,故又称“米颠”。

《宣和书谱》说他:“大抵书效羲之,诗追李白,篆宗史籀,隶法师宜官;自谓‘善书者只有一笔,我独有四面’,识者然之。

方芾书时,其寸纸数字人争售之,以为珍玩。

”米芾在继承二王书法传统上下过苦工夫,可谓已登堂人室。

其真、草、隶、篆、行兼擅,而尤以行草书见长。

他自称“刷字”,是指他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力,追求“刷”的意味、气魄、力量,追求自然。

他的书法作品,无论诗帖,还是尺牍、题跋,都具有痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新的特点,有如利剑斫阵,振迅天真,出人意表。

米芾借古开今,将中国书法推向了一个全新发展的阶段,后世几乎把他与二王同誉。

米芾之书,对今人理解二王可谓是—本上好的教科书。

他一生创作了大量的行书作品,代表作有《虹县诗》、《多景楼诗帖》、《研山铭》、《苕溪诗帖》和《蜀素帖》,其中《蜀素帖》的影响最大。

蜀素是北宋时蜀地生产的一种质地精良的本色绢,上织有乌丝栏,制作讲究。

此卷为邵氏家藏二十余年之物,只在卷尾写了几句,欲空出卷首以待名家题诗;可是传了祖孙三代,竟无人敢写。

因为这种织品的纹罗粗糙,滞涩难写,故非功力深厚者不敢问津。

一直到北宋元祜三年(公元1088年),38岁的米芾才在上面题了自作五、七言诗八首,这就是《蜀素帖》(右图为作品局部)。

此帖纵29.6厘米,横284.2厘米,明代归项元汴、董其昌、吴廷等著名收藏家珍藏。

董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子捉象,以全身力赴之,当为生平合作。

”此帖清代落人高士奇、王鸿绪、傅叵之手,后入清内府,现存台北“故宫博物院”。

它与同期的《苕溪诗帖》均代表了米芾行书的最高成就。

二、《蜀素帖》的笔画特点米芾自称学褚最久,因而深受褚书的影响。

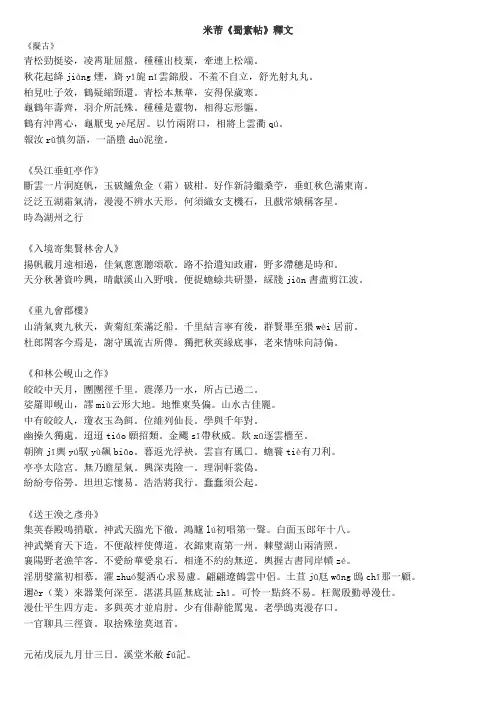

米芾《蜀素帖》釋文《擬古》青松勁挺姿,凌霄耻屈盤。

種種出枝葉,牽連上松端。

秋花起絳jiàng煙,旖yǐ旎nǐ雲錦殷。

不羞不自立,舒光射丸丸。

柏見吐子效,鶴疑縮頸還。

青松本無華,安得保歲寒。

龜鶴年壽齊,羽介所託殊。

種種是靈物,相得忘形軀。

鶴有沖霄心,龜厭曳yè尾居。

以竹兩附口,相將上雲衢qú。

報汝rǔ慎勿語,一語墮duò泥塗。

《吳江垂虹亭作》斷雲一片洞庭帆,玉破鱸魚金(霜)破柑。

好作新詩繼桑苧,垂虹秋色滿東南。

泛泛五湖霜氣清,漫漫不辨水天形。

何須織女支機石,且戲常娥稱客星。

時為湖州之行《入境寄集賢林舍人》揚帆載月遠相過,佳氣蔥蔥聽頌歌。

路不拾遺知政肅,野多滯穗是時和。

天分秋暑資吟興,晴獻溪山入野哦。

便捉蟾蜍共研墨,綵牋jiān書盡剪江波。

《重九會郡樓》山清氣爽九秋天,黃菊紅茱滿泛船。

千里結言寧有後,群賢畢至猥wèi居前。

杜郎閑客今焉是,謝守風流古所傳。

獨把秋英緣底事,老來情味向詩偏。

《和林公峴山之作》皎皎中天月,團團徑千里。

震澤乃一水,所占已過二。

娑羅即峴山,謬miù云形大地。

地惟東吳偏。

山水古佳麗。

中有皎皎人,瓊衣玉為餌。

位維列仙長。

學與千年對。

幽操久獨處。

迢迢tiáo願招類。

金颸sī帶秋威。

欻xū逐雲檣至。

朝隮jī輿yú馭yù飆biāo。

暮返光浮袂。

雲盲有風□。

蟾餮tiè有刀利。

亭亭太陰宮。

無乃瞻星氣。

興深夷險一。

理洞軒裳偽。

紛紛夸俗勞。

坦坦忘懷易。

浩浩將我行。

蠢蠢須公起。

《送王渙之彥舟》集英春殿鳴捎歇。

神武天臨光下徹。

鴻臚lú初唱第一聲。

白面玉郎年十八。

神武樂育天下造。

不便敲枰使傳道。

衣錦東南第一州。

棘璧湖山兩清照。

襄陽野老漁竿客。

不愛紛華愛泉石。

相逢不約約無逆。

輿握古書同岸幘zé。

淫朋嬖黨初相慕。

濯zhuó髮洒心求易慮。

翩翩遼鶴雲中侶。

土苴jū尫wāng鴟chī那一顧。

一、米芾及其《蜀素帖》米芾(1051—1107),初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,世居太原,继迁襄阳(今属湖北),后居润州(今江苏镇江)。

徽宗召为书画学博士,曾任礼部员外郎,人称“米南宫”。

因才华横溢而狂放不羁,故又称“米颠”。

《宣和书谱》说他:“大抵书效羲之,诗追李白,篆宗史籀,隶法师宜官;自谓‘善书者只有一笔,我独有四面’,识者然之。

方芾书时,其寸纸数字人争售之,以为珍玩。

”米芾在继承二王书法传统上下过苦工夫,可谓已登堂人室。

其真、草、隶、篆、行兼擅,而尤以行草书见长。

他自称“刷字”,是指他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力,追求“刷”的意味、气魄、力量,追求自然。

他的书法作品,无论诗帖,还是尺牍、题跋,都具有痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新的特点,有如利剑斫阵,振迅天真,出人意表。

米芾借古开今,将中国书法推向了一个全新发展的阶段,后世几乎把他与二王同誉。

米芾之书,对今人理解二王可谓是—本上好的教科书。

他一生创作了大量的行书作品,代表作有《虹县诗》、《多景楼诗帖》、《研山铭》、《苕溪诗帖》和《蜀素帖》,其中《蜀素帖》的影响最大。

蜀素是北宋时蜀地生产的一种质地精良的本色绢,上织有乌丝栏,制作讲究。

此卷为邵氏家藏二十余年之物,只在卷尾写了几句,欲空出卷首以待名家题诗;可是传了祖孙三代,竟无人敢写。

因为这种织品的纹罗粗糙,滞涩难写,故非功力深厚者不敢问津。

一直到北宋元祜三年(公元1088年),38岁的米芾才在上面题了自作五、七言诗八首,这就是《蜀素帖》(右图为作品局部)。

此帖纵29.6厘米,横284.2厘米,明代归项元汴、董其昌、吴廷等著名收藏家珍藏。

董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子捉象,以全身力赴之,当为生平合作。

”此帖清代落人高士奇、王鸿绪、傅叵之手,后入清内府,现存台北“故宫博物院”。

它与同期的《苕溪诗帖》均代表了米芾行书的最高成就。

二、《蜀素帖》的笔画特点米芾自称学褚最久,因而深受褚书的影响。

![[转载]董其昌跋米芾《蜀素帖》三篇(高清图配完整释文)](https://uimg.taocdn.com/4b21a3f0534de518964bcf84b9d528ea80c72f5f.webp)

[转载]董其昌跋⽶芾《蜀素帖》三篇(⾼清图配完整释⽂)董其昌跋⽶芾《蜀素帖》,前后共三跋。

现存台湾故宫博物院。

释⽂:增城嗜书,⼜好⽶南宫书,余在长安得蜀素摹本,尝与增城⾔⽶书⽆第⼆,但恨真迹不可得

⽿。

凡⼆⼗余年,竟为增城有。

亦是聚于所好。

今⽅置棐⼏。

⽇⼣临池。

⽶公且有卫夫⼈之泣。

余亦

不胜其妒也。

董其昌题。

释⽂:⽶元章此卷如狮⼦捉象,以全⼒赴之,当为⽣平合作。

余先得摹本,刻之鸿堂帖中。

甲⾠(万

历三⼗⼆年,1604)五⽉,新都吴太学携真迹⾄西湖,遂以诸名迹易之。

时徐茂吴⽅旨吴观书画,知

余得此卷,叹⽈:已探骊龙珠,余皆长物矣。

吴太学书画船为之减⾊。

然后⾃宽⽈:⽶家书得所归。

太学名廷,尚有右军《官奴帖》真本。

董其昌题。

释⽂:崇祯七年(1634)。

岁在癸⾣(1633)⼦⽉。

申甫计偕⼊都门。

再观于东华门邸中。

⼀似⽶⽼

重观研⼭。

第⽆⽟蟾蜍泪滴之恨。

董其昌识。

时年七⼗九岁。

米芾《蜀素帖》,现存台湾故宫博物院。

结构奇险率意,变幻灵动,缩放有校,欹正相生。

率意的笔法,奇诡的结体,中和的布局,激越痛快、神采奕奕。

【释文】拟古。

青松劲挺姿。

凌霄耻屈盘。

种种出枝叶。

牵连上松端。

秋花起絳烟。

旖旎云锦殷。

不羞不自立。

舒光射丸丸。

柏见吐子效。

鹤疑缩颈还。

青松本无华。

安得保岁寒。

龟鹤年寿齐。

羽介所託殊。

种种是灵物。

相得忘形躯。

鹤有冲霄心。

龟厌曳尾居。

以竹两附口。

相将上云衢。

报汝慎勿语。

一语堕泥涂。

吴江垂虹亭作。

断云一片洞庭帆。

玉破鱸鱼霜金破柑。

好作新诗继桑苧。

垂虹秋色满东南。

泛泛五湖霜气清。

漫漫不辨水天形。

何须织女支机石。

且戏常娥称客星。

时為湖州之行。

入境寄集贤林舍人。

扬帆载月远相过。

佳气葱葱听诵歌。

路不拾遗知政肃。

野多滞穗是时和。

天分秋暑资吟兴。

晴献溪山入醉哦。

便捉蟾蜍共研墨。

綵牋书尽翦江波。

重九会郡楼。

山清气爽九秋天。

黄菊红茱满泛船。

千里结言寧有后。

群贤毕至猥居前。

杜郎闭客今焉是。

谢守风流古所传。

独把秋英缘底事。

老来情味向诗偏。

和林公峴山之作。

皎皎中天月。

团团径千里。

震泽乃一水。

所占已过二。

娑罗即峴山。

谬云形大地。

地惟东吴偏。

山水古佳丽。

中有皎皎人。

琼衣玉為珥。

位维列仙长。

学与千年对。

幽掺久独处。

迢迢愿招类。

金颸带秋威。

欻逐云檣至。

朝隮舆驭飆。

暮返光浮袂。

云盲有风马?丘。

蟾餮有刀利。

亭亭太阴宫。

无乃瞻星气。

兴深夷险一。

理洞轩裳偽。

粉粉夸俗劳。

坦坦忘怀易。

浩浩将我行。

蠢蠢须公起。

送王焕之彦舟。

集英春殿鸣梢歇。

神武天临光下澈。

鸿臚初唱第一声。

白面王郎年十八。

神武乐育天下造。

不使敲抨使传道。

衣锦东南第一州。

棘璧湖山两清照。

襄阳野老渔竿客。

不爱纷华爱泉石。

相逢不约约无逆。

舆握古书同岸幘。

淫朋嬖党初相慕。

濯髮洒心求易虑。

翩翩辽鹤云中侣。

士苴尪鴟那一顾。

邇来器业何深至。

湛湛具区无底沚。

可怜一点终不易。

枉驾殷勤寻漫仕。

漫仕平生四方走。

多与英才并肩肘。

少有俳辞能骂鬼。

老学鴟夷漫存口。

一官聊具三径资。

米芾《蜀素帖》译文释文如下:《拟古》青松劲挺姿。

凌霄耻屈盘。

种种出枝叶。

牵连上松端。

秋花起绛烟。

旖旎云锦殷。

不羞不自立。

舒光射丸丸。

柏见吐子效。

鹤疑缩颈还。

青松本无华。

安得保岁寒。

龟鹤年寿齐。

羽介所托殊。

种种是灵物。

相得忘形躯。

鹤有冲霄心。

龟厌曳尾居。

以竹两附口。

相将上云衢。

报汝慎勿语。

一语堕泥涂。

《吴江垂虹亭作》断云一片洞庭帆。

玉破鲈鱼霜金破柑。

好作新诗继桑苎。

垂虹秋色满东南。

泛泛五湖霜气清。

漫漫不辨水天形。

何须织女支机石。

且戏常娥称客星。

时为湖州之行。

《入境寄集贤林舍人》扬帆载月远相过。

佳气葱葱听诵歌。

路不拾遗知政肃。

野多滞穗是时和。

天分秋暑资吟兴。

晴献溪山入醉哦。

便捉蟾蜍共研墨。

彩牋书尽翦江波。

《重九会郡楼》山清气爽九秋天。

黄菊红茱满泛船。

千里结言宁有后。

群贤毕至猥居前。

杜郎闭客今焉是。

谢守风流古所传。

独把秋英缘底事。

老来情味向诗偏。

《和林公岘山之作》皎皎中天月,团团径千里。

震泽乃一水,所占已过二。

娑罗即岘山,谬云形大地。

地惟东吴偏。

山水古佳丽。

中有皎皎人,琼衣玉为饵。

位维列仙长。

学与千年对。

幽操久独处。

迢迢愿招类。

金飔带秋威。

欻逐云樯至。

朝隮舆驭飙。

暮返光浮袂。

云盲有风驭。

蟾餮有刀利。

亭亭太阴宫。

无乃瞻星气。

兴深夷险一。

理洞轩裳伪。

纷纷夸俗劳。

坦坦忘怀易。

浩浩将我行。

蠢蠢须公起。

《送王涣之彦舟》集英春殿鸣捎歇。

神武天临光下澈。

鸿胪初唱第一声。

白面玉郎年十八。

神武乐育天下造。

不使敲枰使传道。

衣锦东南第一州。

棘璧湖山两清照。

襄阳野老渔竿客。

不爱纷华爱泉石。

相逢不约约无逆。

舆握古书同岸帻。

淫朋嬖党初相慕。

濯发洒心求易虑。

翩翩辽鹤云中侣。

土苴尫鸱那一顾。

迩来器业何深至。

湛湛具区无底沚。

可怜一点终不易。

枉驾殷勤寻漫仕。

漫仕平生四方走。

多与英才并肩肘。

少有俳辞能骂鬼。

老学鸱夷漫存口。

一官聊具三径资。

取舍殊涂莫回首。

元祐戊辰九月廿三日。

溪堂米黻记。

扩展资料《蜀素帖》是北宋书法家米芾于元祐三年(1088年)创作的行书绢本墨迹书法作品,现收藏于台北故宫博物院。

《蜀素帖》释文:拟古。

青松劲挺姿。

凌霄耻屈盘。

种种出枝叶。

牵连上松端。

秋花起絳烟。

旖旎云锦殷。

不羞不自立。

舒光射丸丸。

柏见吐子效。

鹤疑缩颈还。

青松本无华。

安得保岁寒。

龟鹤年寿齐。

羽介所託殊。

种种是灵物。

相得忘形躯。

鹤有冲霄心。

龟厌曳尾居。

以竹两附口。

相将上云衢。

报汝慎勿语。

一语堕泥涂。

吴江垂虹亭作。

断云一片洞庭帆。

玉破鱸鱼霜金破柑。

好作新诗继桑苧。

垂虹秋色满东南。

泛泛五湖霜气清。

漫漫不辨水天形。

何须织女支机石。

且戏常娥称客星。

时為湖州之行。

入境寄集贤林舍人。

扬帆载月远相过。

佳气葱葱听诵歌。

路不拾遗知政肃。

野多滞穗是时和。

天分秋暑资吟兴。

晴献溪山入醉哦。

便捉蟾蜍共研墨。

綵牋书尽翦江波。

重九会郡楼。

山清气爽九秋天。

黄菊红茱满泛船。

千里结言寧有后。

群贤毕至猥居前。

杜郎闭客今焉是。

谢守风流古所传。

独把秋英缘底事。

老来情味向诗偏。

和林公峴山之作。

皎皎中天月。

团团径千里。

震泽乃一水。

所占已过二。

娑罗即峴山。

谬云形大地。

地惟东吴偏。

山水古佳丽。

中有皎皎人。

琼衣玉為珥。

位维列仙长。

学与千年对。

幽掺久独处。

迢迢愿招类。

金颸带秋威。

欻逐云檣至。

朝隮舆驭飆。

暮返光浮袂。

云盲有风马?丘。

蟾餮有刀利。

亭亭太阴宫。

无乃瞻星气。

兴深夷险一。

理洞轩裳偽。

粉粉夸俗劳。

坦坦忘怀易。

浩浩将我行。

蠢蠢须公起。

送王焕之彦舟。

集英春殿鸣梢歇。

神武天临光下澈。

鸿臚初唱第一声。

白面王郎年十八。

神武乐育天下造。

不使敲抨使传道。

衣锦东南第一州。

棘璧湖山两清照。

襄阳野老渔竿客。

不爱纷华爱泉石。

相逢不约约无逆。

舆握古书同岸幘。

淫朋嬖党初相慕。

濯髮洒心求易虑。

翩翩辽鹤云中侣。

士苴尪鴟那一顾。

邇来器业何深至。

湛湛具区无底沚。

可怜一点终不易。

枉驾殷勤寻漫仕。

漫仕平生四方走。

多与英才并肩肘。

少有俳辞能骂鬼。

老学鴟夷漫存口。

一官聊具三径资。

取捨殊途莫迴首。

元祐戊辰九月廿三日。

溪堂米黻记。

蜀素帖的八首诗全文蜀素帖原文如下:《拟古》青松劲挺姿,凌霄耻屈盘。

种种出枝叶,牵连上松端。

秋花起绛烟,旖旎云锦殷。

不羞不自立,舒光射丸丸。

柏见吐子效,鹤疑缩颈还。

青松本无华,安得保岁寒。

龟鹤年寿齐,羽介所托殊。

种种是灵物,相得忘形躯。

鹤有冲霄心,龟厌曳尾居。

以竹两附口,相将上云衢。

报汝慎勿语,一语堕泥涂。

《吴江垂虹亭作》断云一片洞庭帆,玉破鲈鱼金破柑。

好作新诗继桑苎,垂虹秋色满东南。

泛泛五湖霜气清,漫漫不辨水天形。

何须织女支机石,且戏常娥称客星。

时为湖州之行。

《入境寄集贤林舍人》扬帆载月远相过,佳气葱葱听颂歌。

路不拾遗知政肃,野多滞穗是时和。

天分秋暑资吟兴,晴献溪山入醉哦。

便捉蟾蜍共研墨,彩笺书尽剪江波。

《重九会郡楼》山清气爽九秋天,黄菊红茱满泛船。

千里结言宁有后,群贤毕至猥居前。

杜郎闲客今焉是,谢守风流古所传。

独把秋英缘底事,老来情味向诗偏。

《和林公岘山之作》皎皎中天月,团团径千里。

震泽乃一水,所占已过二。

娑罗即岘山,谬云形大地。

地惟东吴偏。

山水古佳丽。

中有皎皎人,琼衣玉为饵。

位维列仙长。

学与千年对幽操久独处。

迢迢愿招类。

金飔带秋威。

欻逐云樯至。

朝隮舆驭飙。

暮返光浮袂。

云盲有风驭。

蟾餮有刀利。

亭亭太阴宫。

无乃瞻星气。

兴深夷险一。

理洞轩裳伪。

纷纷夸俗劳。

坦坦忘怀易。

浩浩将我行。

蠢蠢须公起。

《送王涣之彦舟》集英春殿鸣捎歇。

神武天临光下澈。

鸿胪初唱第一声。

白面玉郎年十八。

神武乐育天下造。

不使敲枰使传道。

衣锦东南第一州。

棘璧湖山两清照。

襄阳野老渔竿客。

不爱纷华爱泉石。

相逢不约约无逆。

舆握古书同岸帻。

淫朋嬖党初相慕。

濯发洒心求易虑。

翩翩辽鹤云中侣。

土苴尫鸱那一顾。

迩来器业何深至。

湛湛具区无底沚。

可怜一点终不易。

枉驾殷勤寻漫仕。

漫仕平生四方走。

多与英才并肩肘。

少有俳辞能骂鬼。

老学鸱夷漫存口。

一官聊具三径资。

取舍殊涂莫回首。

元祐戊辰九月廿三日。

溪堂米黻记。

译文:《拟古》:青松刚劲地挺着它的身姿,直插云宵而耻于曲盘。

米老行书第一——《蜀素帖》作者:庆旭来源:《江苏教育.书法教育》 2016年第10期【摘要】米芾是宋代“尚意书风”的代表书家。

其脱俗的品格、傲人的才情、高超的技艺、犀利的观念在宋代书家,以至整个书法史上都迥异于他人而熠熠发光。

其爽利干练的行书笔调被人誉为“风樯阵马,沉着痛快”。

有清晰的法度意识和完整的艺术构成的《蜀素帖》被王澍称为“米老行书第一”。

【关键词】集古字;书法形态学;“刷字”【中图分类号】J292.1 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2016)48-0029-03【作者简介】庆旭,江苏省苏州幼儿师范高等专科学校(江苏苏州,215000)美术教研室主任、副教授,中国书法家协会会员,苏州市书法家协会理事兼副秘书长,苏州市教育学会书法教育专业委员会副理事长。

“ 柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。

自柳公权始有俗书。

”“柳与欧为丑怪恶札祖。

”“颜鲁公行字可教,真便入俗品。

”“海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对,曰:‘蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字。

’上复问:‘卿书如何?’对曰:‘臣书刷字!’”以上几段文字就记在米芾的书法理论著作《海岳名言》中,从侧面衬托出一个活脱脱的狂人形象。

米芾(1051-1107),字元章,号襄阳漫士、鹿门居士、海岳外史等,初名黻,四十一岁后改为芾。

世居太原(今属山西),迁襄阳(今属湖北),后定居润州(今江苏镇江)北固山。

徽宗召为书画学博士,赐对便殿,擢礼部员外郎,人称“米南宫”,与苏轼、黄庭坚、蔡襄合称“宋四家”。

米芾幼年聪颖,能作大字。

长诗文,擅书画,精鉴赏。

其中,书法成就最大。

因其母亲阎氏曾为宋英宗高皇后接生,并哺乳宫内。

以此旧恩,米芾的幼年得以在京城度过。

他也是借这层庇荫踏入仕途;高太后垂帘后,使米芾有利于向仕途方向发展;特别是结识蔡京后,官居礼部员外郎,执掌书画院。

在书论上,除《海岳名言》外,还有《海岳题跋》等。

天下第一行书美帖米芾《蜀素帖》及临习要点米芾,可谓北宋书画界的天才,其山水画因其大写意之风,被誉为“米家山水”,而其书法因其癫狂个性和不拘一体被后世称为“米体”,可见功力。

米芾集书画家、鉴定家、收藏家于一身。

与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。

因其为书痴迷,癫狂而怪诞,米芾又被人称为“米疯子”。

据传,米芾路遇石头,膜拜不已,遂称石头为兄,可见其为书而痴,为人而痴之性情与境界。

米芾行书《蜀素帖》被誉为天下第一美帖,融裹藏、肥瘦、疏密、简繁于一体,书写中一泻千里而又随意而安,举重若轻,独出机巧。

而侧倾体势尚能欲左先右,欲扬先抑。

向背、转折、顿挫体式之曼妙,俊逸飞扬、跌宕跳跃的华美神气得千古书法之雄厚底气。

出水芙蓉,点石成金而丝毫不矫揉造作。

米芾《蜀素帖》墨迹绢本行书纵31厘米,横231厘米书于宋哲宗元祐三年(1088年)《蜀素帖》书于乌丝栏内,但气势丝毫不受局限,率意放纵,用笔俊迈,笔势飞动,提按转折挑,曲尽变化。

《拟古》二首尚出以行惜,愈到后面愈飞动洒脱,神采超逸。

米芾用笔喜"八面出锋",变化莫测。

此帖用笔多变,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了他“刷字”的独特风格。

因蜀素粗糙,书时全力以赴,故董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子搏象,以全力赴之,当为生平合作”。

另外,由于丝绸织品不易受墨而出现了较多的枯笔,使通篇墨色有浓有淡,如渴骥奔泉,更觉精彩动人。

《蜀素帖》原大高清宣纸复制实拍细节怎样临习蜀素帖?要正确读贴。

临摹的好坏,很大程度上取决于读帖,这里所说的读,是指对范本的细细揣摩、欣赏与分析。

第一,要领略《蜀素帖》的总体风格及其精神气质。

米芾书法取径甚高,做为宋代尚意书风的代表人物,他精研晋法,同时对历代名迹也都精临过。

帖中所透露出的那种“天马脱衔,追风逐电”和筋骨丰润,仪态万方的风神气质,并不是一下就可以把握的,必须长时间的观幕、领会。

《蜀素帖》原大高清宣纸复制实拍细节第二,要注意通篇的章法。

米芾《蜀素帖及技法》宋米芾字元章,号襄阳漫士、海岳外史。

祖籍山西,迁居襄阳,有“米襄阳”之称。

史传说他个性怪异,喜穿唐服,嗜洁成癖,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称”米颠”。

他六岁熟读诗百首,七岁学书,十岁写碑,二十一岁步入官场,确实是个早熟的怪才。

在书法上,他是“宋四书家”(苏、米、黄、蔡)之一,又首屈一指。

其书体潇散奔放,又严于法度,苏东坡盛赞其“真、草、隶、篆,如风樯阵马,沉着痛快”;另一方面,他又独创山水画中的“米家云山”之法,善以“模糊”的笔墨作云雾迷漫的江南景色,用大小错落的浓墨、焦墨、横点、点簇来再现层层山头,世称“米点”。

为后世许多画家所倾慕,争相仿效。

他的儿子米友仁,留世作品较多,使这种画风得以延续,致使“文人画”风上一新台阶,为画史所称道。

米芾究竟以书为尚,还是以画为尚,史家各有侧重。

米芾集书画家、鉴定家、收藏家于一身,收藏宏富,涉猎甚广,加之眼界宽广,鉴定精良,所著遂为后人研究画史的必备用书。

有《宝章待访录》、《书史》、《画史》、《砚史》、《海岳题跋>等。

《宝章待访录)成书于元佑元年(1086)八月,分为“目睹”“的闻”两大部分,所录八十四件晋唐品,开后世著录之先河,影响颇大,甚至有专门模仿此书体例的论著,如明张丑撰《张氏四表》。

《书史》则更为详实,为后世鉴定家的依据之一。

《海岳》一书主要叙述自己的经验心得,十分中肯。

该书一般认为是后人辑录米论而在成。

米芾平生于书法用功最深,成就以行书为最大。

虽然画迹不传于世,但书法作品却有较多留存。

南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“北宋四大书家”中,实可首屈一指。

康有为曾说:“唐言结构,宋尚意趣。

”意为宋代书法家讲求意趣和个性,而米芾在这方面尤其突出,是北宋四大家的杰出代表。

米芾习书,自称“集古字”,虽有人以为笑柄,也有赞美说“天姿辕轹未须夸,集古终能自立家”(王文治)。

这从一定程度上说明了米氏书法成功的来由。

根据米芾自述,在听从苏东坡学习晋书以前,大致可以看出他受五位唐人的影响最深:颜真卿、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展。

米芾有很多特殊的笔法,如“门”字右角的圆转、竖钩的陡起以及蟹爪钩等,都集自颜之行书;外形竦削的体势,当来自欧字的模仿,并保持了相当长的一段时间;沈传师的行书面目或与褚遂良相似;米芾大字学段季展,“独有四面”、“刷字”也许来源于此;褚遂良的用笔最富变化,结体也最为生动,合米芾的脾胃,曾赞其字,“如熟驭阵马,举动随人,而别有一种骄色”。

元丰五年(1082)以后,他开始寻访晋人法帖,只一年就得到了王献之的《中秋帖》。

这先人为主的大令帖,对他产生了巨大的影响,他总觉得右军不如其子。

但生性不羁的米芾并不满足于小王,早在绍圣年间就喊出了“老厌奴书不换鹅”,“一洗二王恶札”。

米芾据说学过羊欣,李之仪说,“海岳仙人不我期……笔下羊欣更出奇”。

那么米芾学羊欣大概在卜居海岳庵,是元佑六年之后的事情了。

尽管如此,米书并没有定型,近在元佑三年书写的《苕溪帖》、《殷令名头陀寺碑跋》、《蜀素帖》写于一个半月之内,风格却有较大的差异,还没有完全走出集古字的门槛。

直到“既老始自成家,人见之,不知何以为主”时才最后完成了自己风格的确立,大概在五十岁以后。

这定型的书法面目,由于米芾过于不羁,一味好“势”,即使小楷如《向太后挽词》也跃跃欲试。

这“势”固是优点,但同时又成了他的缺陷。

“终随一偏之失”,褒贬分明如黄庭坚者应该是比较客观的、公道的。

黄长睿评其书法,“但能行书,正草殊不工”,当时所谓“正”,并无确指,不一定是现在的“正楷”,倘指篆隶,倒也恰当。

现存的米芾篆隶,的确不甚工,草书也写得平平。

他后来对唐人的草书持否定态度,又囿于对晋草的见识,成绩平平自然在所难免。

米芾作书十分认真,不像某些人想象的那样,不假思索一挥而就。

米芾自己说:“佘写《海岱诗》,三四次写,间有一两字好,信书亦一难事”(明范明泰《米襄阳外记》)。

一首诗,写了三四次,还只有一两字自己满意,其中的甘苦非个中行家里手不能道,也可见他创作态度的严谨。

米芾对书法的分布、结构、用笔,有着他独到的体会。

要求“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”,大概姜夔所记的“无垂不缩,无往不收”也是此意。

即要求在变化中达到统一,把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来,也就是“骨筋、皮肉、脂泽、风神俱全,犹如一佳士也”。

章法上,重视整体气韵,兼顾细节的完美,成竹在胸,书写过程中随遇而变,独出机巧。

米芾的用笔特点,主要是善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。

字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下。

捺笔的变化也很多,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,对于较长的横画还有一波三折。

勾也富有特色。

米芾的书法中常有侧倾的体势,欲左先右,欲扬先抑,都是为了增加跌宕跳跃的风姿、骏快飞扬的神气,以几十年集古字的浑厚功底作前提,故而出于天真自然,绝不矫揉造作。

学米芾者,即使近水楼台如者也不免有失“艰狂”。

宋、元以来,论米芾法书,大概可区分为两种态度:一种是褒而不贬,推崇甚高;一种是有褒有贬,而褒的成分居多。

持第一种态度的,可以苏轼为代表。

米芾以书法名世,为北宋四家之一,若论体势骏迈,则当属第一。

他的成就完全来自后天的努力。

他三十岁时在长沙为官,曾见岳麓寺碑,次年又到庐山访东林寺碑,且都题了名。

元佑二年还用张萱画六幅、徐浩书二帖与石夷庚换李邕的《多热要葛粉帖》。

证之其书法,二十四岁的临桂龙隐岩题铭摩崖,略存气势,全无自成一家的影子;三十岁时的《步辇图》题跋,亦使人深感天资实逊学力。

米老狡狯,偶尔自夸也在情理中,正如前人所云“高标自置”。

米芾自叙学书经常会有些故弄玄虚,譬如对皇帝则称“臣自幼便学颜行”。

但是米芾的成功完全来自后天的苦练,丝毫没有取巧的成分,米芾每天临池不辍,举两条史料为证:“一日不书,便觉思涩,想古人未尝半刻废书也。

”“智永砚成臼,乃能到右军(王羲之),若穿透始到钟(繇)、索(靖)也,可永勉之。

”他儿子米友仁说他甚至大年初一也不忘写字。

(据孙祖白《米芾米友仁》)。

米芾富于收藏,宦游外出时,往往随其所往,在座船上大书一旗“米家书画船”。

米芾嗜石,《宋史》本传记有其事。

元倪镇有《题米南宫拜石图》诗:“元章爱砚复爱石,探瑰抉奇久为癖。

石兄足拜自写图,乃知颠名传不虚。

”据此诗,米芾对此癖好自鸣得意,自写《拜石图》。

后世画家亦好写此图,于是米芾拜石一事便喧腾人口,传为佳话。

米氏宝晋斋前也有异石,以供清玩,《书异石帖》记有此石。

相传米芾有“瘦、秀、皱、透”四字相石法。

米芾还爱砚。

砚是“文房四宝”之一,为书画家必备之物。

米芾于砚,素有研究。

著有《砚史》一书,据说对各种古砚的晶样,以及端州、歙州等石砚的异同优劣,均有详细的辨论,倡言“器以用为功,石理以发墨为上”。

《宝晋斋法书赞》引《山林集》中一帖:“辱教须宝砚,……砚为吾首,……”米芾把砚看得像自己的头颅一样重要,可谓溺爱之深。

(“帖身”亦出于《法书赞》)兼有石癖、砚癖的米芾自然对砚山极为重视。

砚山是一种天然峰峦形成的砚石,在底部山麓处,琢平可受以水磨墨,既可作为文房清玩,又能为临池染墨之具。

《志林》记米芾得一砚山而抱眠三日。

其中最著名的一座是南唐后主李煜之物,为结屋甘露而转让他人换得宅地一方,米芾念念思之,因作有《研(砚)山图》传世。

米芾晚年居润州丹徒(今属江苏),有山林堂。

故名其诗文集为《山林集》,有一百卷,现大多散佚。

目前传世有《宝晋英光集》。

米芾能书又能诗,诗称意格,高远杰出,自成一家。

尝写诗投许冲元,自言“不袭人一句,生平亦未录一篇投豪贵”,别具一格为其长,刻意求异为其短。

米芾画迹不存在于世。

米芾自著的《画史》记录了他收藏、品鉴古画以及自己对绘画的偏好、审美情趣、创作心得等。

这应该是研究他的绘画的最好依据。

米芾的成功在于通过某种墨戏的态度和母题选择达到了他认可的文人趣味。

米芾意识到改变传统的绘画程式和技术标准来达到新的趣味的目的。

究其原因:米芾首先是一个收藏宏富的收藏家,鉴定家,对历代绘画的优劣得失了然于胸,更多考虑的是绘画本体的内容;而苏轼首先是一代文豪,然后才以业余爱好者的身份来发表他的绘画观,较多地以诗(文学)的标准来衡量、要求绘画,固然不乏真知灼见,但终究与画隔了一层。

所以后多是把米芾当作画家,把苏轼当作美术理论家来看的。

心中叨念的是苏轼的画论,而手中实践的却是米家云山,尽管苏轼有画传世而米芾一无所有。

作为历史研究,不能不指出米芾的美术思想远比苏轼超出他们所处的那个时代。

其子米友仁书法继承家风,亦为一代书家。

沉着痛快八面出锋--米芾【蜀素帖】米芾一生在仕途上并不得意,乃专志于书画,在他任两学博士时被恩许入内府观秘藏真迹,故眼界开阔。

其书法始学颜、又宗李邕,后乃专工二王,其行草尤得王献之笔意。

米芾初名黻,字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士,宋徽宗时招为书画学博士,曾官礼部员外郎,故人称”米南宫”,又因其举止颠狂,故世又称”米颠”.米芾才情横溢,为文奇险,不蹈常规工于山水,独创”米点云山”,又精于鉴别,益善临摹,每得古人真迹,仿临几可乱真。

其家藏古帖甚富,自名其室为”宝晋斋”。

《蜀素帖》与《苕溪诗帖》是米芾行书书法的代表作.《蜀素帖》书五七言诗共八首,今藏台北故宫博物馆.其用笔干净利索,结字奇纵变幻,章法跌起伏,为米芾行书的最佳范本.《苕溪诗帖》书于书五律六首,今藏北京故宫博物馆.其笔法变化多端,速度、力量、位置各不相同,是我们体验米书“八面出锋”的上佳范本。

米芾传世行书有多种,分别为《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《贺铸帖》、《李太师帖》、《张秀明帖》、《德忱帖》、《致知府大夫丈》、《芾非才当剧》、《闻张郁大宣德》、《致彦和国士》、《清和帖》、《紫金研帖》。

《蜀素帖》亦称《拟古诗帖》,书风飘逸豪迈,于跌宕中具有振迅天真的情致。

用笔洒脱酣畅,无拘无束。

苏轼评其“风樯阵马,沉着痛快”,字里行间充满朝气与活力,具有强烈的韵律感。

米芾书于北宋元祐三年,行书,71行,每行字数不一,共556个字。

规格为纵27.8cm,横270.8cm,现藏台北故宫博物院。

《蜀素帖》是米芾的经典之作。

字构与篇章,因势利导,正侧俯仰,变化迭出,丝丝入扣,意态横生,妙趣无穷。

从事书法学习和创作的人,大多都会对米芾《蜀素帖》投入一定的临摹和学习精力。

不仅因为它被冠为“天下第四行书”作品,更因为它的独特艺术性。

米芾《蜀素帖》,亦称《拟古诗帖》,墨迹绢本,行书。

纵29.7厘米,横284.3厘米;书于宋哲宗元祐三年(1088),米芾三十八岁时,共书自作各体诗八首,计71行658字,署黻款。

“蜀素”是北宋时四川造的质地精良丝绸织物,上织有乌丝栏,制作讲究。