“国际空间站”各系统设计

- 格式:pdf

- 大小:4.03 MB

- 文档页数:12

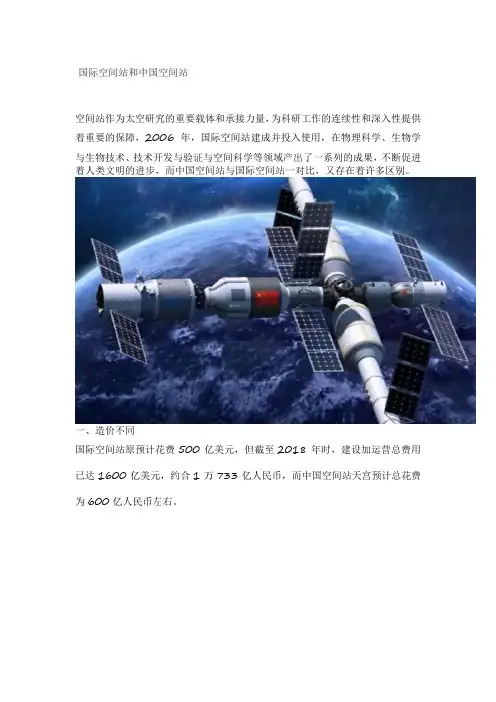

国际空间站和中国空间站空间站作为太空研究的重要载体和承接力量,为科研工作的连续性和深入性提供着重要的保障,2006年,国际空间站建成并投入使用,在物理科学、生物学与生物技术、技术开发与验证与空间科学等领域产出了一系列的成果,不断促进着人类文明的进步,而中国空间站与国际空间站一对比,又存在着许多区别。

一、造价不同国际空间站原预计花费500亿美元,但截至2018年时,建设加运营总费用已达1600亿美元,约合1万733亿人民币,而中国空间站天宫预计总花费为600亿人民币左右。

二、水平不同中国空间站为第三代空间站,而国际空间站为第四代空间站,相比于第三代空间站,第四代空间站需要的组合部分更多,整个空间站的结构也更大,功能也更加复杂,但综合来看第三代空间站也已经足够强大,能实现绝大多数空间科学研究和应用功能,对现阶段的中国来说具有超高性价比。

三、大小不同国际空间站宽109米,长73米,高20米,重419吨,内部容积高达916立方米,是一个空间巨无霸的存在,而中国空间站总质量为100吨左右,建成后内部容积约110立方米,要比国际空间站小一圈。

四、寿命不同国际空间站预期寿命30年,中国空间站预期寿命十年。

五、建设国家不同国际空间站是由16个国家共同建造完成的,而中国天宫空间站则全部由中国一个国家独立自主设计和建造。

六、使用技术和研发路径不同中国空间站由于后发优势,因此采用了大量的新技术和新设备,使用了更为先进的电子信息技术,实现了远超国际空间站的更新换代。

例如,中国空间站采用三节生化加电池,太阳能电池板效率达到了30%,而国际空间站电池效率仅为15%左右,中国空间站还首次应用了再生环保技术,通过配备的冷凝管、冷凝干燥组件,能够将水汽收集起来并进行净化,成为能够直接使用和饮用的水资源。

此外,在规避风险、能源管理、太空散热等问题上,中国空间站也要领先于国际空间站,总而言之国际空间站主要通过硬件来实现其功能,而中国空间站则更多的靠自动化、模块化的手段去开展工作。

国际空间站作为国际合作空间探索项目,其规模庞大、系统复杂、技术先进。

该项目由16个国家共同建造、运行和使用,是有史以来规模最大、耗时最长且涉及国家最多的空间国际合作项目。

自1998年正式建站以来,经过十多年的建设,于2010年完成建造任务转入全面使用阶段。

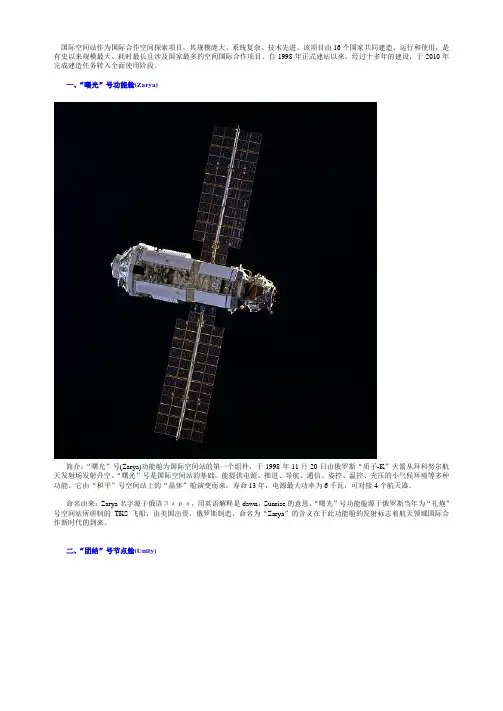

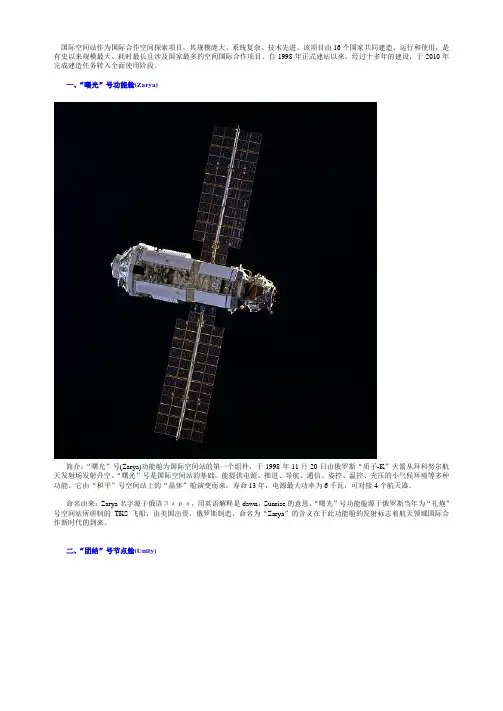

一、“曙光”号功能舱(Zarya)简介:“曙光”号(Zarya)功能舱为国际空间站的第一个组件,于1998年11月20日由俄罗斯“质子-K”火箭从拜科努尔航天发射场发射升空。

“曙光”号是国际空间站的基础,能提供电源、推进、导航、通信、姿控、温控、充压的小气候环境等多种功能。

它由“和平”号空间站上的“晶体”舱演变而来,寿命13年,电源最大功率为6千瓦,可对接4个航天器。

命名由来:Zarya名字源于俄语Заря,用英语解释是dawn,Sunrise的意思。

“曙光”号功能舱源于俄罗斯当年为“礼炮”号空间站所研制的TKS飞船,由美国出资,俄罗斯制造,命名为“Zarya”的含义在于此功能舱的发射标志着航天领域国际合作新时代的到来。

二、“团结”号节点舱(Unity)简介:“团结”号(Unity)节点舱是国际空间站的第二个组件,也是国际空间站的第一个节点舱,于1998年12月4日由“奋进”号航天飞机送入轨道。

舱体长5.49米,直径4.57米,重11612千克,用于存贮货物和调节电力供应,是国际空间站上负责连接6个舱体的主要节点舱。

命名由来:由于该舱是国际空间站的第一个节点舱,因此也常被称为“节点1”(Node 1)。

根据NASA国际空间站计划主任兰迪•布林克利的解释,“Unity”这个名字代表了NASA、波音还有全世界国际空间站团队的共同努力,反映了国际空间站计划中的国际合作。

三、“星辰”号服务舱(Zvezda)简介:“星辰”号(Zvezda)服务舱是国际空间站的核心,是航天员生活和工作的主要场所,“星辰”号服务舱由俄罗斯出资和建造,于2000年7月12日发射,7月26日与国际空间站联合体对接。

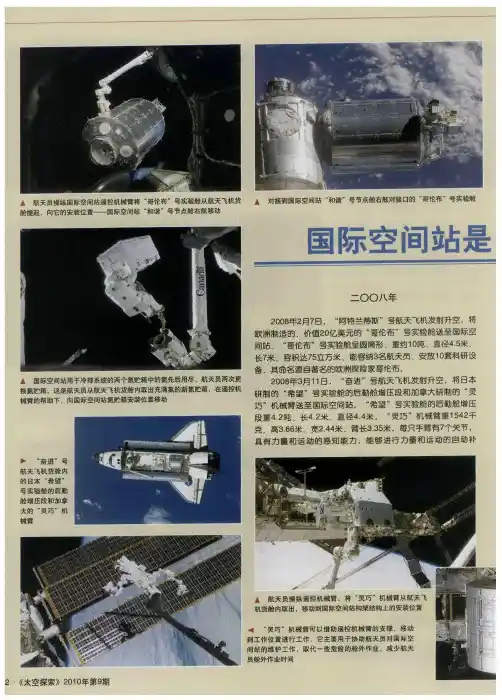

国际空间站主要结构由哪几部分组成?什么是国际空间站?国际空间站主要结构由哪几部分组成?建成后的国际空间站有什么用途?国际空间站的设想是1983年由美国总统里根首先提出的,即在国际合作的基础上建造迄今为止最大的载人空间站。

经过近十余年的探索和多次重新设计,直到苏联解体、俄罗斯加盟,国际空间站才于1993年完成设计,开始实施。

该空间站以美国、俄罗斯为首,包括加拿大、日本、巴西和欧空局(11个国家)共16个国家参与研制。

其设计寿命为10~15年,总质量约423吨、长108米、宽(含翼展)88米,运行轨道高度为397千米,载人舱内大气压与地表面相同,可载6人。

其主要结构是:(1)基础桁架。

它用来安装各舱段、太阳能电池板、移动服务系统及站外暴露试验设施等。

(2)居住舱。

它主要用于航天员的生活居住,其中包括走廊、厕所、淋浴、睡站和医疗设施,由美国承担研制与发射到太空。

(3)服务舱。

它内含科学仪器设备等服务设施,也含一部分居住功能,由俄罗斯研制并发射。

(4)功能货舱。

它内设有航天员生命保障设施和一部分居住功能(如厕所、卫生设施等),以及电源、燃料暂存地等,舱体外部设有多向对接口,由俄罗斯研制并发射。

(5)多个实验舱。

其中美国1个、欧空局1个、日本1个、俄罗斯3个。

美国、日本和欧空局的3个实验舱将提供总计为33个国际标准的有效载荷机柜;俄罗斯的实验舱中也有20个实验机柜。

另外,日本的实验舱还连有站外暴露平台,用于对空间环境直接接触实验。

(6)3个节点舱。

它们由美国和欧空局研制,是连接各舱段的通道和航天员进行舱外活动的出口。

此外,节点1号舱还可作为仓库,用于存储;节点2号舱内有电路调节机柜,用于转换电能,供国际合作者使用;节点3号舱为空间站的扩展留有余地。

(7)能源系统和太阳能电池帆板。

它们由美国和俄罗斯两国提供。

(8)移动服务系统。

它由加拿大研制。

国际空间站在组装阶段,其主要设施由俄罗斯的质子号火箭、欧空局阿里安5号火箭以及美国的航天飞机发射运送。

ISS评分标准

ISS(International Space Station,国际空间站)是由多个国

家合作共建和运营的空间站,它为进行科学研究、空间应用和国际合

作提供了一个重要平台。

ISS评分标准通常包括以下几个方面:

1. 空间站设计和结构:评估空间站的整体设计、结构强度和稳

定性。

包括空间站的模块化设计、电力和能源系统、通信和数据传输

系统等。

2. 空间站的科学实验设施:评估空间站的科学实验设备、实验舱、生命支持系统、实验室设施等,以支持各种科学研究和实验。

3. 航天器对接能力:评估空间站的对接能力和航天器对接系统

的可靠性。

包括空间站与供应船、载人飞船和其他航天器的对接能力。

4. 航天员生活支持系统:评估空间站的航天员生活支持系统,

包括食品供应、水和空气循环系统、浴室和卫生设施等,以确保航天

员在空间站内的基本生存条件和舒适度。

5. 空间站的国际合作能力:评估空间站在国际合作和航天合作

方面的能力和成果。

包括与其他国家和地区的航天机构的合作项目、

合作实验和数据共享等。

6. 空间站的安全性:评估空间站的安全性和风险管理措施。

包

括对空间站航天员和设备的安全保障、对潜在危险和故障的合理应对

能力等。

7. 空间站的运营效率:评估空间站的运营效率和资源利用情况。

包括空间站的任务执行能力、设备维护和更新计划、资源供应和管理等。

以上是一些常见的 ISS 评分标准,实际评分标准可能还会涉及

其他方面,具体评分标准可能会因各个国家和航天机构的要求而有所

不同。

国际空间站的建设与运行管理国际空间站是一个由多个国家合作建造并持续运行的太空站,它是人类历史上最大、最复杂的空间建筑。

自2000年11月第一批航天员进驻以来,空间站一直在不断优化和发展,为人类探究宇宙、改善地球生态环境提供了坚实的平台。

本文将探讨国际空间站的建设与运行管理。

一、建设国际空间站的建设始于1998年,由美国航天总署、俄罗斯联邦航天局、欧洲航天局、加拿大国家宇航局和日本宇宙航空研究开发机构等五个国家共同合作,是人类智慧和技术的巅峰结晶。

国际空间站共有两个模块,一个是美国模块,一个是俄罗斯模块。

其中美国模块由美国宇航局承担设计与建造,包括达文波特运输船、奥布托实验舱、克鲁高科普勒天文台等多个组件。

俄罗斯模块则以俄罗斯为主导,包括福克斯特夫附加舱、色拉合气充气式舱等。

此外,欧洲航天局也为空间站做出了重要的贡献,提供了两个实验室和一个物资储存器。

加拿大国家宇航局提供了机械臂,帮助完成建设任务。

日本宇宙航空研究开发机构也与其他国家共同出资提供了Kibo实验舱,是空间站的重要组成部分。

二、运行管理国际空间站的建设离不开多国合作的支持,同时,在运行管理方面,也需要各国航天局的共同协作。

在空间站运行管理过程中,国际空间站的成员国承担不同的责任。

美国宇航局负责美国模块中的日常运营管理、维护和升级工作。

俄罗斯联邦航天局负责俄罗斯模块的日常运行和维护。

欧洲航天局和日本宇宙航空研究开发机构负责实验室和实验设备、科研工具等的运营和维护,同时也开展了包括地球环境、物理、医学、天文学在内的多项科研实验。

为了保障空间站航天员的生命安全和工作效率,空间站拥有高科技的智能化管理系统。

例如,空间站有特殊的氧气回收系统,它可以将空气中的二氧化碳转化为新的氧气供给航天员使用。

此外,空间站还配备了健身设备、卫生设施等,以保障航天员的身体健康。

三、未来发展国际空间站的建设和运行管理取得了很多年的成功,但它并没有感觉到满足,因为对未来,国际空间站还充满了期待和挑战。

国际空间站作为国际合作空间探索项目,其规模庞大、系统复杂、技术先进。

该项目由16个国家共同建造、运行和使用,是有史以来规模最大、耗时最长且涉及国家最多的空间国际合作项目。

自1998年正式建站以来,经过十多年的建设,于2010年完成建造任务转入全面使用阶段。

一、“曙光”号功能舱(Zarya)简介:“曙光”号(Zarya)功能舱为国际空间站的第一个组件,于1998年11月20日由俄罗斯“质子-K”火箭从拜科努尔航天发射场发射升空。

“曙光”号是国际空间站的基础,能提供电源、推进、导航、通信、姿控、温控、充压的小气候环境等多种功能。

它由“和平”号空间站上的“晶体”舱演变而来,寿命13年,电源最大功率为6千瓦,可对接4个航天器。

命名由来:Zarya名字源于俄语Заря,用英语解释是dawn,Sunrise的意思。

“曙光”号功能舱源于俄罗斯当年为“礼炮”号空间站所研制的TKS飞船,由美国出资,俄罗斯制造,命名为“Zarya”的含义在于此功能舱的发射标志着航天领域国际合作新时代的到来。

二、“团结”号节点舱(Unity)简介:“团结”号(Unity)节点舱是国际空间站的第二个组件,也是国际空间站的第一个节点舱,于1998年12月4日由“奋进”号航天飞机送入轨道。

舱体长5.49米,直径4.57米,重11612千克,用于存贮货物和调节电力供应,是国际空间站上负责连接6个舱体的主要节点舱。

命名由来:由于该舱是国际空间站的第一个节点舱,因此也常被称为“节点1”(Node 1)。

根据NASA国际空间站计划主任兰迪•布林克利的解释,“Unity”这个名字代表了NASA、波音还有全世界国际空间站团队的共同努力,反映了国际空间站计划中的国际合作。

三、“星辰”号服务舱(Zvezda)简介:“星辰”号(Zvezda)服务舱是国际空间站的核心,是航天员生活和工作的主要场所,“星辰”号服务舱由俄罗斯出资和建造,于2000年7月12日发射,7月26日与国际空间站联合体对接。

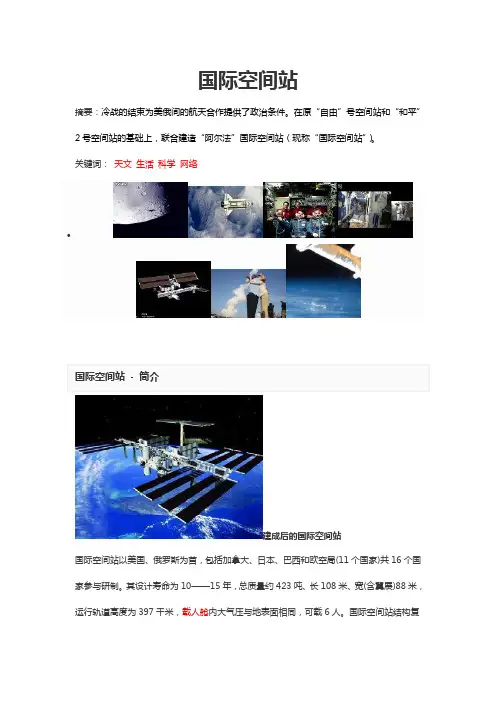

国际空间站摘要:冷战的结束为美俄间的航天合作提供了政治条件。

在原“自由”号空间站和“和平”2号空间站的基础上,联合建造“阿尔法”国际空间站(现称“国际空间站”)。

关键词:天文生活科学网络建成后的国际空间站国际空间站以美国、俄罗斯为首,包括加拿大、日本、巴西和欧空局(11个国家)共16个国家参与研制。

其设计寿命为10——15年,总质量约423吨、长108米、宽(含翼展)88米,运行轨道高度为397千米,载人舱内大气压与地表面相同,可载6人。

国际空间站结构复杂,规模大,由航天员居住舱、实验舱、服务舱,对接过渡舱、桁架、太阳电池等部分组成,建成后总质量将达438000千克,长108米。

国际空间站是一个非常神秘的地方,专供美俄等国家的宇航员们在这里进行科研和试验。

如果一切进展和预期的一样,国际空间站将在2010年建成时迎来第一批太空实验研究者,这将是国际空间站首次对外开放。

国际空间站的设想是1983年由美国总统里根首先提出的,即在国际合作的基础上建造迄今为止最大的载人空间站。

经过近十余年的探索和多次重新设计,直到苏联解体、俄罗斯加盟,国际空间站才于1993年完成设计,开始实施。

该空间站以美国、俄罗斯为首,包括加拿大、日本、巴西和欧空局(11个国家,正式成员国有比利时、丹麦、法国、德国、英国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士和爱尔兰)共16个国家参与研制。

其设计寿命为10~15年,总质量约423吨、长108米、宽(含翼展)88米,运行轨道高度为397千米,载人舱内大气压与地表面相同,可载6人。

国际空间站结构复杂,规模大,由航天员居住舱、实验舱、服务舱,对接过渡舱、桁架、太阳能电池等部分组成,建成后总质量将达438吨,长108米。

国际空间站一、国际空间站状态乘员:6 截至2009年5月近地点:319.6 km "远地点:346.9 km "轨道周期:91.20 分钟 "轨道倾角:51.63° "每日绕地圈数:15.79 "日均轨道高度损失:约65 米 "载人天数:3186 2009年7月数据今公转天数:3897 2009年7月数据今运行距离:约2,000,000,000 km "平均速度:7.71 km/s 27,743.8 km/h当前质量:213,800 kg 2006年12月19日数据燃料质量:约3951 kg "当前容积:425 m³ "气压:约757 mmHg (100 kPa) .O2:约162.4 mmHg (22 kPa) .CO2:约4.8 mmHg (640 Pa) .温度:~ 26.9 °C .二、当前国际空间站构件构件:发射日期质量: (kg)曙光号功能货舱:1998年11月20日 1,9323团结号节点舱 1:1998年12月4日 1,1612星辰号(DOS-8):2000年7月12日 1,9050Z1 衍架:2000年10月11日 8755P6 衍架及太阳能电池板:2000年11月30日1,5900 命运号实验舱:2001年2月7日 1,4515加拿大臂2:2001年4月19日 4899寻求号气密舱:2001年7月12日 6064对接隔舱:2001年8月14日 3900S0 衍架:2002年4月8日 1,3970加拿大臂2导轨:2002年6月5日 1450S1 衍架:2002年10月7日 1,2598P1 衍架:2002年11月23日 1,2598国际空间站名字“国际空间站”(英语:International Space Station, ISS;俄文:Международнаякосмическаястанция, МКС)是不同命名之间妥协的产物。

空间站的建设和运营技术随着科技的不断进步,人类的探索和开发空间也越来越深入。

作为人类在外太空中的“家园”,空间站的建设和运营技术成为了人类未来掌握的必备技能。

本文将为您介绍空间站的建设和运营技术。

一、空间站的建设空间站的建设是一项复杂、耗时、耗费巨资的工作。

首先,需要选定空间站的轨道。

目前,国际空间站的轨道高度约为408千米,以便从地面上很难看到,而且可以满足人类居住、工作和研究需要。

选定好轨道后,需要发射建造空间站的零部件。

建造空间站的零部件有很多,例如太空舱、动力系统、生命支持系统、通信设备等。

这些零部件会分多次发射到轨道上,一旦到位,宇航员们就可以开始组装空间站。

组装空间站的过程同样也非常复杂。

为了确保组装过程顺利进行,工程师们需要设计合适的各种机械臂、吊杆、吊升器等设备,以保证人类居住和工作的安全。

二、空间站的运营成功建造一座空间站只是第一步,随后的运营也同样复杂。

其中,最基本的运营任务是保障宇航员的生命健康和安全。

首先是空间站的供氧系统。

由于太空中没有氧气,所以宇航员必须依靠空间站的供氧系统来提供足够的氧气。

同时,也需要安装空气处理设备,维护空气质量,防止二氧化碳中毒等问题的发生。

其次是空间站的水循环系统。

在太空中,水是最宝贵的资源之一。

空间站的水循环系统需要对宇航员的尿液、汗液等水进行收集和处理,使其变成可再使用的水,以尽可能地减小对水资源的消耗。

还有,空间站的能源供给也必须保证。

由于太阳能电池板受天气等因素的影响,能源供给不可靠。

因此,需要建立可靠的备用电源,一旦主电源出现问题,备用电源可以及时地启动,保障空间站的正常运营。

除此之外,空间站的通讯设备和维修保养也是空间站运营的重要环节,这里就不一一列举。

三、未来的发展随着科技的发展,未来空间站的发展方向也会越来越多样化和智能化。

例如,智能控制系统可以实现更加精确的控制和更好的自我修复功能;再如,纳米技术可以用来实现太空中小型化、便携化设备的制造和应用。

空间站的设计及应用随着科技的不断发展,人类对于太空的探索也在不断的深入。

而作为人类在太空站的居住生活的重要基地——空间站的发展,也越来越引起人们的关注。

那么,空间站是什么,它的设计及应用有哪些关键点呢?本文将为大家一一解读。

一、空间站的概述空间站,简单来说,就是人类在太空中的居住基地。

它可以提供氧气、水和食物等必要生物保障,也可以为在太空中进行的科研实验、资源探索等提供必要的基础设施。

目前世界上已经建成的空间站包括国际空间站、中国空间站等。

其中,国际空间站是目前世界上最大的空间站,它由美国、俄罗斯、欧洲联盟、加拿大、日本五个国家共同建设,于1998年11月开始建造,2000年11月人员开始进行常驻。

而中国空间站,目前正在规划建设当中,预计将在2022年左右建成。

二、1. 设计原则对于空间站的设计及应用,其设计原则是非常重要的。

在设计空间站时,需要考虑很多问题,包括导航、通信、转轴姿态控制、太阳能电池板、在轨点火控制等。

此外,还需要考虑食品储存、垃圾处理、水处理以及可能出现的火灾、气压等危险情况的应对措施等。

2. 应用场景在应用场景方面,空间站是人类在太空中进行科学研究的重要平台。

可以从物理学、化学、天体物理学、材料学、生化学、生物医学、行为学、生态学、皮克指数等多方面进行研究。

同时,也可以从空间资源的角度,对外太空进行实验探索,寻找未来可用的资源等。

此外,在可持续发展、气候变化等方面,空间站也可以提供非常多的参考。

在可持续性发展方面,可以通过对光伏、生物物种等的研究,提供在地球上可持续性发展的技术支撑。

在气候变化方面,通过对太阳辐射、地球的能量平衡、海洋温度等进行研究,为了解地球气候变化提供线索。

3. 未来展望随着未来技术的不断发展,我们可以看到,空间站的应用将会越来越广泛,扮演的角色将会越来越重要。

从生活、科技、资源等多个方面,空间站为人类在太空中生存、发展提供了重要的基础设施。

而我国正在积极规划建设自己的空间站,也说明了政府对于这一领域的重视。

国外空间站环控生保分系统研究现状和发展趋势分析侯倩【摘要】环境控制与生命保障分系统(ECLSS,简称为环控生保分系统)是载人航天器所独有和必需的一个最重要分系统。

环控生保分系统应对人类在空间特殊环境的生存需求,通过大气控制、温度控制、供应和再循环、水再循环、食物供应、废物清除、火灾等应急措施的解决,为载人航天器上航天员的正常生活、工作、身体健康和生命安全提供关键性保障。

该分系统研究涵盖物理、化学、材料、生物、机电等多个技术领域,它从最初的非再生式储存系统,到物化再生式生保系统,目前已逐渐向生态、循环的受控生保系统发展。

<br> 纵观美俄空间站环控生保技术的发展历程,其研发路线为:基础研究-原理样机-工程样机-地面验证-飞行试验验证-装站工作,也就是说新技术实现在轨工程应用前都有一个在轨飞行试验的过程。

【期刊名称】《国际太空》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】7页(P51-57)【作者】侯倩【作者单位】航天恒星科技有限公司【正文语种】中文环境控制与生命保障分系统(ECLSS,简称为环控生保分系统)是载人航天器所独有和必需的一个最重要分系统。

环控生保分系统应对人类在空间特殊环境的生存需求,通过大气控制、温度控制、供应和再循环、水再循环、食物供应、废物清除、火灾等应急措施的解决,为载人航天器上航天员的正常生活、工作、身体健康和生命安全提供关键性保障。

该分系统研究涵盖物理、化学、材料、生物、机电等多个技术领域,它从最初的非再生式储存系统,到物化再生式生保系统,目前已逐渐向生态、循环的受控生保系统发展。

纵观美俄空间站环控生保技术的发展历程,其研发路线为:基础研究-原理样机-工程样机-地面验证-飞行试验验证-装站工作,也就是说新技术实现在轨工程应用前都有一个在轨飞行试验的过程。

1 环控生保系统的发展现状环控生保系统的研究阶段国外环控生保分系统经历了3个发展阶段。

第一代生保系统为非再生式储存式生保系统,即食物、氧气、水从地面上随飞行器带入太空,这种一次性消耗的模式不能满足载人航天长时间、远距离、多人次驻足太空的需要。

空间站运营中生命维持系统的资源配置一、空间站生命维持系统概述空间站作为人类在太空中的长期居住地,其生命维持系统是保障宇航员生存和工作的关键。

生命维持系统(Life Support System, LSS)负责为宇航员提供必要的氧气、水、食物以及适宜的生活环境。

该系统的设计和运营必须考虑到空间站的特殊环境和宇航员的生理需求。

1.1 系统组成生命维持系统主要由以下几个部分组成:- 氧气供应系统:负责提供宇航员呼吸所需的氧气。

- 水循环系统:确保宇航员有清洁的饮用水和生活用水。

- 食物供应系统:提供营养均衡的食物,满足宇航员的能量和营养需求。

- 废物处理系统:有效处理宇航员的生活废物和生物废物。

- 环境控制与生命保障系统:调节空间站内的温度、湿度和压力,确保宇航员的舒适与安全。

1.2 系统功能生命维持系统的主要功能包括:- 维持适宜的大气环境,包括氧气浓度、二氧化碳浓度和压力控制。

- 确保水资源的循环利用,包括水的净化、回收和再利用。

- 提供充足的食物供应,包括长期储存食品和可能的在轨食品生产。

- 处理宇航员产生的废物,包括固体废物、液体废物和气体废物。

- 监测和控制空间站内的微生物环境,防止疾病的发生。

二、资源配置的重要性与挑战资源配置是空间站生命维持系统运营中的核心问题。

合理高效的资源配置能够确保空间站的可持续运营,同时降低运营成本和风险。

2.1 资源配置的重要性- 保障宇航员健康:合理的资源配置能够确保宇航员获得必要的生存资源,保障其身体健康。

- 提高系统可靠性:通过优化资源配置,可以提高生命维持系统的稳定性和可靠性。

- 降低运营成本:有效的资源管理可以减少资源浪费,降低长期的运营成本。

- 应对紧急情况:在紧急情况下,合理的资源储备可以为宇航员提供必要的支持。

2.2 资源配置的挑战- 资源有限性:空间站的资源有限,需要在有限的空间和重量限制下进行资源配置。

- 长期运营需求:空间站需要长期运营,资源配置需要考虑长期的供应和循环利用。