气温的变化与差异

- 格式:ppt

- 大小:5.46 MB

- 文档页数:29

《气温的变化与差异》教学方案(第1课时)教学目标1.了解气温观测的相关知识,能计算某地的平均气温。

2.运用气温日变化曲线,说出某地一日之内最高气温、最低气温,能计算气温的日较差。

3.运用气温年变化曲线,说出最热月均温、最冷月均温,能计算气温的年较差。

4.运用气温资料,绘制气温年变化曲线,并归纳某地气温的年变化特点。

重点难点【教学重点】1.阅读气温日变化曲线和年变化曲线,说出最高(低)气温及气温日较差、年较差。

2.运用气温资料,绘制气温年变化曲线,并归纳某地气温的年变化特点。

【教学难点】1.阅读各类气温曲线图,归纳某地气温随时间的变化特点。

2.运用气温资料,绘制气温年变化曲线。

教学过程【课程引入】日常生活中,我们说的冷热是指什么?你对冷热的变化有什么感受?(板书)第四章天气与气候第二节气温的变化与差异一、气温和气温观测1. 气温的含义自主阅读教材,回答问题:1.什么气温?2.气温的单位是什么?生:(可能的答案)1.气温是指大气的冷热程度。

2.气温的单位一般用°C表示,读作“摄氏度”2.气温的观测自主阅读教材,回答问题:3.气温是如何测量得出的?4.通常,一天要观测几次气温?分别在什么时间段测量?生:(可能的答案)1.气温是用放置在百叶箱中的温度计测得的。

2.通常,气温观测一天要进行4次。

一般在北京时间2时、8时、14时、20时。

(根据各地的情况和需要,观测的时间和次数可以不完全一样。

)(拓展延伸):百叶箱中观测气温(活动)读图4-2-1,回答问题:1.读出该地2时、8时、14时、20时的气温数值,并计算该地的日平均气温。

2.议一议,如何用类似的方法求得一个地方的月平均气温和年平均气温。

生:(可能的答案)1、2时为3°C,8时为7°C,14时为15°C,20时为12°C。

日平均气温为一天中不同时间气温数值的平均数:(3+7+15+12)÷4 = 9.25°C 2、月平均气温:一月中所有日平均气温的平均值;年平均气温:一年中所有月平均气温的平均值。

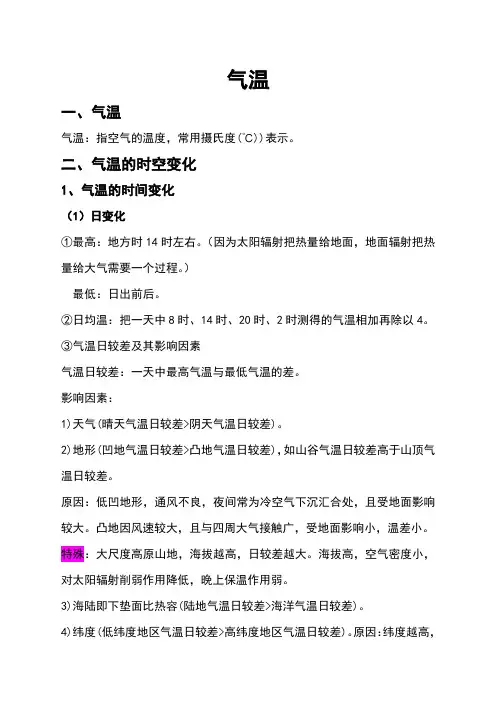

气温一、气温气温:指空气的温度,常用摄氏度(℃))表示。

二、气温的时空变化1、气温的时间变化(1)日变化①最高:地方时14时左右。

(因为太阳辐射把热量给地面,地面辐射把热量给大气需要一个过程。

)最低:日出前后。

②日均温:把一天中8时、14时、20时、2时测得的气温相加再除以4。

③气温日较差及其影响因素气温日较差:一天中最高气温与最低气温的差。

影响因素:1)天气(晴天气温日较差>阴天气温日较差)。

2)地形(凹地气温日较差>凸地气温日较差),如山谷气温日较差高于山顶气温日较差。

原因:低凹地形,通风不良,夜间常为冷空气下沉汇合处,且受地面影响较大。

凸地因风速较大,且与四周大气接触广,受地面影响小,温差小。

特殊:大尺度高原山地,海拔越高,日较差越大。

海拔高,空气密度小,对太阳辐射削弱作用降低,晚上保温作用弱。

3)海陆即下垫面比热容(陆地气温日较差>海洋气温日较差)。

4)纬度(低纬度地区气温日较差>高纬度地区气温日较差)。

原因:纬度越高,太阳高度角日变化越小,日较差越小。

5)季节(中纬地区:夏季气温日较差>冬季气温日较差)。

原因:太阳辐射日变化夏季比冬季大得多。

低纬地区太阳辐射日变化随季节变化很小,极地地区冬有极夜、夏有极昼,两地太阳辐射日变化随季节影响变化不大,日较差不大。

6)植被(裸地气温日较差>绿地气温日较差;沙土日较差>粘土日较差;深色土日较差>浅色土日较差)。

(2)年变化①气温最高与最低月份温馨提示1)地面储热,因此年内气温最高和最低值落后太阳辐射最强和最弱的月份1~2个月。

2)南半球相反。

3)海洋延后一个月。

(海洋热容量大,增温降温慢)②气温年较差:一年中月均温最高值与月均温最低值之差。

1)随纬度升高年较差变大,因为太阳辐射年变化随纬度增大而增大。

赤道附近,昼夜几乎相等,最冷月和最热月热量收支相差不大,年较差很小。

极地地区,昼夜长短变化大,冬寒夏凉,年较差大。

《气温的变化与差异》讲义一、引言气温,这个我们日常生活中经常谈论的话题,却蕴含着丰富而复杂的科学原理。

它的变化与差异不仅影响着我们的日常起居,还对整个地球的生态系统、气候模式以及人类的活动产生着深远的影响。

接下来,让我们一同深入探索气温的变化与差异的奥秘。

二、气温的定义与测量首先,我们要明白什么是气温。

气温,简单来说,就是空气的温度。

通常使用摄氏度(℃)或华氏度(℉)来表示。

测量气温的工具是温度计。

常见的温度计有玻璃液体温度计、电子温度计等。

在气象观测中,通常会在特定的地点,如气象站,使用专业的设备来测量气温,并按照一定的时间间隔进行记录。

三、影响气温的因素1、纬度位置纬度是影响气温的最基本因素之一。

由于地球是一个球体,不同纬度地区接收到的太阳辐射量不同。

一般来说,低纬度地区接收到的太阳辐射多,气温高;高纬度地区接收到的太阳辐射少,气温低。

例如,赤道附近的热带地区常年高温,而北极和南极地区则非常寒冷。

2、海陆位置海陆的分布也对气温产生重要影响。

海洋和陆地的比热容不同,水的比热容大,升温慢,降温也慢;而陆地的比热容小,升温快,降温也快。

因此,在夏季,沿海地区的气温相对较低,而内陆地区的气温较高;在冬季,情况则相反。

3、地形地势地形对气温的影响也不可忽视。

高山地区随着海拔的升高,气温会逐渐降低。

这是因为海拔越高,大气越稀薄,对地面辐射的吸收和保温作用越弱。

此外,山脉的迎风坡和背风坡的气温也有所不同。

迎风坡由于气流上升,容易形成降水,气温相对较低;背风坡气流下沉,降水较少,气温相对较高。

4、大气环流大气环流是指大气的运动形式,包括全球性的风和局部的气流。

例如,季风会带来不同的气温和降水条件。

在夏季,来自海洋的夏季风会带来温暖湿润的空气,使气温升高,降水增多;在冬季,来自内陆的冬季风则带来寒冷干燥的空气,使气温降低。

5、洋流洋流是海洋中的大规模水流,分为暖流和寒流。

暖流流经的地区,气温升高;寒流流经的地区,气温降低。

第二节气温的变化与差异教学整体设计教学过程设计自主学习实验演示与合作探究2.完成后找学生回答,并要求学生在课本上将这些知识点标注下来。

3.提出问题请学生思考:测量气温时为什么要把温度计放在百叶箱里?4.教师出示温度计,请3位学生使用温度计观测室温,读出温度计上的数值。

5.结合学生读值误差和操作中出现的错误,教师强调三点内容:(1)熟悉温度计刻度;(2)视线与水银柱顶端处在同一平面上;(3)屏住呼吸,勿使头、手接近温度计的球部。

6.请学生观察课本62页图4-2-1“某地一天中不同时刻的气温图”,读出该地2时、8时、14时、20时的气温数值,计算该地的日平均气温。

说出日平均气温的计算方法。

的温度计测得的。

(3).通常,气温的观测一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时。

2.回答并标注重要知识点。

3.学生阅读课本P63“气温的观测”后回答。

4.观察实验:观测当时室内的气温值,并读、写出来。

5.读图并计算。

(2时、8时、14时、20时的气温大约分别是3℃、7℃、15℃、12℃.日平均气温约为9℃)。

(日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数)培养学生动手实验能力和科学探究精神让学生明确气温和生活、生产密切相关。

以加深学生对气温的认识和体验,知道学习地3.引导学生归纳气温日较差的计算方法。

4.话题承转:气温的日变化用气温日变化曲线图来表示,那么,气温的年变化用什么图来表示呢?5.指导学生读课本64页图4-2-3:北半球大陆上某地气温年变化曲线图。

提出思考题:为什么强调“北半球、大陆上”?6.请学生读“北半球大陆气温年变化曲线”图,结合日变化曲线图的读图方法和读图思考题,让学生自行读图,教师巡视,最后进行读图小结。

3.一天之中,最高气温和最低气温的差,称作气温日较差。

4.参照气温日变化图得出年变化应该用气温年变化曲线图来表示。

5.积极思考、尝试回答。

(说明南北半球的气温年变化不一样。

《气温的变化与差异》作业设计方案《气温的变化与差别》作业设计方案一、设计背景:气温是地球上一种重要的气象因素,对人类的生产生活有着重要的影响。

随着举世气候变暖的趋势,气温的变化和差别成为了人们关注的焦点。

通过本次作业设计,旨在让学生了解气温的变化规律和差别原因,培养学生的观察分析能力和实验设计能力。

二、设计目标:1.了解气温的变化规律和差别原因。

2.培养学生观察分析能力和实验设计能力。

3.激发学生对气象学的兴趣,培养科学素养。

三、设计内容:1.气温变化规律的观察实验:让学生观察每日气温的变化,记录下每天的最高气温和最低气温,并制作气温变化曲线图。

通过比照不同季节的气温变化曲线,让学生总结出气温变化的规律,并思考其原因。

2.气温差别原因的探究实验:设计实验,比较不同地区或不同海拔的气温差别。

让学生收集不同地区或不同海拔的气温数据,分析气温差别的原因,并提出自己的假设。

通过实验验证,让学生得出结论。

3.气温变化与人类活动的干系:让学生调查和钻研气温变化对人类生产生活的影响,比如气温升高导致冰川融化、气候灾害增多等。

通过案例分析,让学生了解气温变化与人类活动的干系,引导学生提出应对气候变化的建议。

四、设计步骤:1.学生分组,每组3-4人,确定钻研方向。

2.学生收集气温数据,进行实验观察。

3.学生分析数据,总结规律并提出假设。

4.学生设计实验验证假设,记录实验结果。

5.学生撰写实验报告,包括实验目标、方法、结果及结论。

五、评判方式:1.实验报告的撰写质量。

2.实验设计的合理性和创新性。

3.实验结果的准确性和可靠性。

4.小组合作能力和团队精神。

六、延伸拓展:1.邀请气象专家进行讲座,深入了解气温变化的原因和趋势。

2.组织学生参观气象局或气象站,实地感受气象观测工作。

3.开展气象科普活动,提高学生对气象学的认识和兴趣。

通过本次作业设计,学生将能够深入了解气温的变化与差别,培养科学素养和实验设计能力,激发学生对气象学的兴趣,为未来的进修和生活打下坚实的基础。

专题11 气温的变化与差异知识梳理1.我们把大气的冷热程度称之为气温,一般用°C表示,读作“摄氏度”。

2.通常,气温观测一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时。

3.一天之中,最高气温出现在午后2时左右(14时),最低气温出现在日出前后。

最高气温与最低气温的差,称作气温日较差。

4.一年之中,北半球的气温,大陆上7月最高,1月最低;海洋上8月最高,2月最低。

一年内的最热月平均气温与最冷月平均气温的差,称作气温年较差。

5.世界气温分布的特点:(重点中的重点)①等温线大致沿纬线方向延伸,说明气温由低纬向高纬逐渐降低;②在同纬度地带,等温线在陆地和海洋弯曲程度不同,表明同纬度的陆地和海洋气温不一样;③受海陆分布的影响,北半球等温线比较弯曲,南半球等温线比较平直(原因是南半球海洋面积广阔,海洋性质单一)。

综合训练一.选择题(共12小题)1.读“某县某日气温变化曲线图”,下列叙述正确的是()A.一天中最低气温大约出现在0时B.一天中最高气温大约出现在12时C.该县一定位于沿海地区D.这一天的气温日较差是7.5℃2.北半球陆地上的月平均气温最低出现在()A.七月B.一月C.八月D.二月3.如图是某观测站在一日内观测到的4次气温值,其中观测到②的时刻是()A.8 时B.12 时C.14 时D.20 时4.地面气象观测中测定的气温是离地面()A.1米处的气温B.1.5米处的气温C.2米处的气温D.2.5米处的气温5.读如图“某地气温年变化曲线图”,可知该地位于()A.北半球海洋B.北半球陆地C.南半球海洋D.南半球陆地我市某学校地理兴趣小组,测得学校某天8时、14时、20时、2时的气温分别为8℃、20℃、15℃、5℃.据此完成。

6.当日的平均气温是()A.10℃B.14℃C.15℃D.12℃7.下列关于世界气温变化规律的叙述,正确的是()A.气温由低纬向高纬逐渐升高B.同纬度地区的气温随海拔升高而降低C.一天之中,最高气温出现在正午12时D.一年之中,南半球陆地上七月气温最高读图回答。