唑类抗真菌药物耐药机制的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:245.82 KB

- 文档页数:3

・综述・ 抗真菌药物耐药机制的研究进展毛琼蕾陈小清房月近年来,随着抗真菌药、广谱抗生素、抗肿瘤药物、免疫抑制剂在临床上的广泛应用,条件致病菌感染发生率急剧增加,真菌的耐药性也在不断加重。

耐药真菌所致的深部感染,已成为临床治疗失败的一个重要原因,抗真菌研究面临克服真菌耐药性的问题。

本文按耐药机制发生的频率,综述相关耐药机制的研究进展。

目前研究认为,真菌耐药性的产生机制主要有以下几种:(1)真菌细胞内药物累积减少;(2)药物靶酶产生增多或靶酶结构改变;(3)靶酶的缺失,导致细胞代谢途径的改变;(4)生物被膜形成;(5)细胞壁的合成障碍;(6)细胞应激反应[1-2]。

耐药菌株的各种耐药机制既可以单独起作用,也可以两种或多种机制同时起作用。

一般情况下,参与耐药的机制越多,耐药程度越重[3]。

一、耐药真菌细胞内药物浓度的降低研究发现敏感念珠菌细胞内唑类药物的浓度约是细胞外药物的浓度的3倍,而耐药菌株胞内唑类药物的浓度反而约为胞外的一半[4]。

目前多从两个方面来解释耐药真菌细胞内药物浓度降低的现象:(1)真菌膜通透性减低,使可进入胞内的药物减少。

(2)细胞膜上参与药物外排有关的运载蛋白的表达上调,是现在认为许多耐药真菌细胞内药物浓度降低的主要原因。

目前比较明确的与外排泵有关的运载蛋白有两大类,一类是含ATP结合区的ABC转运蛋白超家族(ATP-binding cassette transporters,ABCT),其中Cdr1p(candida drug resistance protein)和Cdr2p是对唑类药物产生耐药最主要的ABCT[2]。

CDR1为白色念珠菌中最先发现的外排泵基因。

大多数对氟康唑耐药的白色念珠菌株中均发现CDR1超表达[5]。

Cdr1p的表达使白色念珠菌产生对氟康唑耐药性比Cdr2p的表达影响更大[6]。

Cdr2单独破坏株并未显示对唑类药物高度敏感,Cdr1和Cdr2同时破坏株显示对唑类药物高度敏感[7]。

(上接第127页)进行LC A白细胞共同抗体、角蛋白CK的抗体一步法[122]。

对鉴别淋巴瘤及分化差的癌、肉瘤,应用微波的方法对冰冻切片进行了免疫组织化学染色,得到了满意效果。

我们使用DAK O EPOS G FAP抗体,采用微波辐射技术进行石蜡切片的免疫组织化学染色目前文献中尚未见报道。

从微波法与标准法两种方法在组织形态学的免疫组织化学染色结果看,胶质肉瘤、胶质母细胞瘤及星形细胞瘤G FAP均出现了阳性表达,而且阳性程度一致,阳性对照组的脑组织中星形细胞阳性,阴性对照组脑膜瘤细胞为阴性表达,这说明微波法与标准法同样准确、清晰度高,而在时间上微波法比标准法大大节省了时间,占有优势,染色仅需20min,而常规染色则需要80min。

由此看出,使用微波的方法为快速的病理鉴别诊断工作提供了可靠的依据,值得推广应用。

参考文献:[1] Chiosi M,Lestani M,Pedron S,et al.A rapid immunostainingMethod for frozen section.Biotech Histochem,1994,69:2352239.[2] 马大烈,郑青渝,李全华.微波En vision免疫组织化学技术及其应用.中华病理杂志,1998,27:1532154.(收稿日期:2005-09-14)中图分类号:R99 文献标识码:B 文章编号:1002-3127(2006)02-0128-03・药物毒理・唑类抗真菌药物的药理学和毒理学研究进展曹安民,施畅,廖明阳(军事医学科学院毒物药物研究所,北京100850)关键词:唑类抗真菌药物;药理学;毒理学 唑类抗真菌药在临床上广泛用于治疗深部真菌和浅表真菌感染,早期开发的咪唑类药物以克霉唑和酮康唑为代表,是治疗浅表性真菌感染的首选药物。

此类药物可与人体细胞色素P450(CY P450)蛋白血红素辅基Fe原子配位结合,因而具有一定的肝毒性,并对肾上腺和性腺有一定的抑制作用,致使其临床应用受到限制。

廛睦痘生挂痘2Q!Q堡≥旦筮!兰鲞箜!期』旦!婴!1212赶塑堕!!望曼!塑!垒碰:丛型2Q!Q:!堂:丝:堕垒!・综述・23Retruviruses,2008,24(5):733—742.[21]TuYQ,WanghIJ,YaoJ,eta1.Hunumimmunodefieiencyvirus一1genotypiedrugresistanceamongvolunteerblooddonorsinYunnan,China【J].Transfusion,2009,49(9):1865-1873。

[22]GunD,DingN,XuY,eta1.Near柚卜lengthgenomecharacteriza-tionofanHIV—lCRF0l—AE6tl',aininJiangsu,China:evidenceoftwoin-dependentintroductionsfromFujian[J]。

AIDSRasHumRetrovituses,2009,25(6):619-623.[23]冯铁建。

赵广录,陈琳,等.深圳市HIV一1毒株的流行状况[J].中国医学科学院学报,2006,28(5):637-641.[24]GunH。

Wei.IF,YangH,eta1.RapidlyincreasingprevalenceofHIVandsyphilisandHIV一1subtypecharaeterizalionamongmenwhohavesnwithmeninJiangsu,China[J].SexTranmDis,2009,36(2):120一125.[25]刘翌.艾滋病病毒分子‘哑型流行病学研究进展[J].中国国境卫生检疫杂志,2006,29:146—150.[26]GunH,GunD,WeiJF,eta1.FirstdetectionofanovelHⅣtypelCRF07_AE/07_BCrecombinantamong卸epidemiolngieallylinkedcohortofIDUsinJiangsu,Chirm[J].AIDSResHumRetrovirusea,2009,25(4):463-467.[27]黄海龙,刑辉,马鹏飞,等.中国HⅣ一l主要流行重组株B/CTat基因第一外显子序列特征分析CJ].中华实验和临床病毒学杂志,2006,20(4):390-392.【28]WangL,ZhengXW,QianHZ。

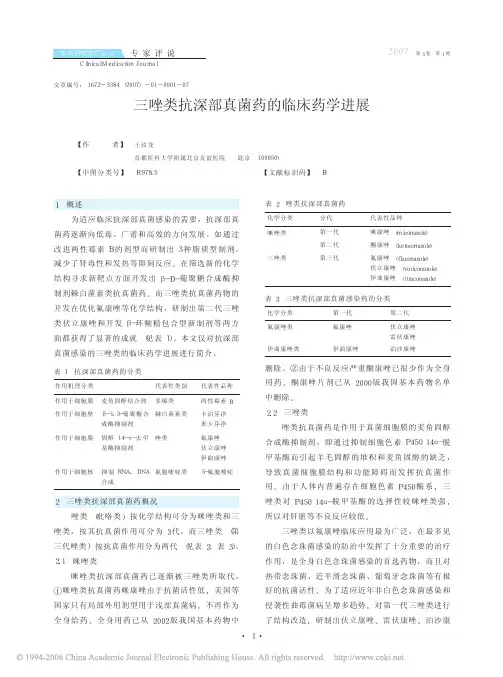

1概述为适应临床抗深部真菌感染的需要,抗深部真菌药逐渐向低毒、广谱和高效的方向发展。

如通过改进两性霉素B的剂型而研制出3种脂质型制剂,减少了肾毒性和发热等即刻反应。

在筛选新的化学结构寻求新靶点方面开发出β-D-葡聚糖合成酶抑制剂棘白菌素类抗真菌药。

而三唑类抗真菌药物的开发在优化氟康唑等化学结构,研制出第二代三唑类伏立康唑和开发β-环糊精包合型新制剂等两方面都获得了显著的成就(见表1)。

本文仅对抗深部真菌感染的三唑类的临床药学进展进行简介。

2三唑类抗深部真菌药概况唑类(吡咯类)按化学结构可分为咪唑类和三唑类,按其抗真菌作用可分为3代,而三唑类(第三代唑类)按抗真菌作用分为两代(见表2、表3)。

2.1咪唑类咪唑类抗深部真菌药已逐渐被三唑类所取代。

①咪唑类抗真菌药咪康唑由于抗菌活性低,美国等国家只有局部外用剂型用于浅部真菌病,不再作为全身给药。

全身用药已从2002版我国基本药物中删除。

②由于不良反应严重酮康唑已很少作为全身用药。

酮康唑片剂已从2000版我国基本药物名单中删除。

2.2三唑类唑类抗真菌药是作用于真菌细胞膜的麦角固醇合成酶抑制剂,即通过抑制细胞色素P45014α-脱甲基酶而引起羊毛固醇的堆积和麦角固醇的缺乏,导致真菌细胞膜结构和功能障碍而发挥抗真菌作用。

由于人体内普遍存在细胞色素P450酶系,三唑类对P45014α-脱甲基酶的选择性较咪唑类强,所以对肝脏等不良反应较低。

三唑类以氟康唑临床应用最为广泛,在最多见的白色念珠菌感染的防治中发挥了十分重要的治疗作用,是全身白色念珠菌感染的首选药物,而且对热带念珠菌、近平滑念珠菌、葡萄牙念珠菌等有极好的抗菌活性。

为了适应近年非白色念珠菌感染和侵袭性曲霉菌病呈增多趋势,对第一代三唑类进行了结构改造,研制出伏立康唑、雷伏康唑、泊沙康三唑类抗深部真菌药的临床药学进展文章编号:1672-3384(2007)-01-0001-07【作者】王汝龙首都医科大学附属北京友谊医院(北京100050)【中图分类号】R978.5【文献标识码】B作用机理分类代表性类别代表性品种作用于细胞膜作用于细胞壁作用于细胞膜作用于细胞核两性霉素B卡泊芬净米卡芬净氟康唑伏立康唑伊曲康唑5-氟胞嘧啶麦角固醇结合剂β-1,3-葡聚糖合成酶抑制剂固醇14-α-去甲基酶抑制剂抑制RNA、DNA合成多烯类棘白菌素类唑类氟胞嘧啶类表1抗深部真菌药的分类代表性品种咪唑类三唑类第一代第二代第三代咪康唑(miconazole)酮康唑(ketoconazole)氟康唑(fluconazole)伏立康唑(voriconazole)伊曲康唑(itraconazole)化学分类分代表2唑类抗深部真菌药第二代氟康唑类伊曲康唑类氟康唑伊曲康唑伏立康唑雷伏康唑泊沙康唑化学分类第一代表3三唑类抗深部真菌感染药的分类芳环唑等,且研制出环糊精包合型的伊曲康唑注射剂和口服剂型以及伏立康唑的注射剂。

·综述·白念珠菌唑类药物耐药机制研究进展纪凌云, 周爱萍, 马 俊, 金 宁, 谭光坤, 吴文娟关键词: 白念珠菌; 抗真菌药物,唑类; 耐药机制中图分类号:R379.4;R978.5 文献标识码:A 文章编号:1009-7708 ( 2019 ) 02-0218-06DOI: 10.16718/j.1009-7708.2019.02.018Research updates on the mechanism of azole resistance in Candida albicansJI Lingyun, ZHOU Aiping, MA Jun, JIN Ning, TAN Guangkun, WU Wenjuan. (Department of Laboratory Medicine, Shanghai East Hospital, Tongji University, Shanghai 200123, China )基金项目: 国家自然科学基金(81472032);浦东新区卫生系统重点学科建设资助(P W Z x k 2017-09);上海市市级医疗卫生优秀学科带头人培养计划资助(2017BR032)。

作者单位:同济大学附属东方医院医学检验科,上海 200123。

第一作者简介: 纪凌云(1991—),女,医学硕士,检验技师,主要从事微生物学研究。

通信作者:吴文娟,E-mail :wwj1210@ 。

近年来,随着广谱抗菌药物、糖皮质激素、免疫抑制剂的广泛应用,以及各种介入诊疗、器官移植的大量开展,念珠菌病的发病率逐渐升高。

据相关统计,发生侵袭性念珠菌感染的患者达25万例/年,死亡病例超过5万例,年发病率在(2~14)/100 000[1-2]。

白念珠菌是一种定植在正常人群口腔黏膜、上呼吸道、肠道及阴道等部位的酵母样真菌,为条件致病性真菌。

近十年来,越来越多的其他念珠菌种被发现或成为重要的病原菌,使得菌种分布发生了变化,但白念珠菌占比达50%,仍占主要地位[3]。

唑类抗真菌药物的发展与研究现状作者:武瑾周有骏吕加国盛春泉魏海洋刘娜朱驹来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第07期【摘要】近年来由于真菌感染机率增加,感染程度加深,抗真菌药物的研究发展迫在眉睫,唑类抗真菌药物作为临床药物治疗真菌感染的主要方法之一,被广泛的研究开发并加以利用。

本文综述了唑类抗真菌药物的作用机制、发展历程、新型三唑类抗真菌药物以及新型唑类CYP51抑制剂的研究进展,以便对唑类抗真菌药物有更为直观系统的了解。

1 前言近年来由于抗生素的滥用,糖皮质激素和免疫抑制剂的过度使用,恶性肿瘤患者的放化疗,器官移植手术,近几年AIDS的发病率增高,使得真菌感染在临床上成为越来越普遍的问题。

这些原因都使得真菌感染在临床治疗中引起广泛重视。

抗真菌药物作为治疗真菌病的有效方法之一,其重要性不言而喻。

[1-5]2 唑类药物的研究进展目前,临床上应用最广泛的抗真菌药物是唑类药物,约占临床抗真菌药物治疗的70%。

麦角甾醇作为构成真菌细胞膜的重要成分,对于维持细胞膜的流动性、生物调节以及立体结构等起着重要的作用。

唑类抗真菌药的作用机制是在麦角甾醇合成过程中,抑制14α-去甲基化酶的活性,阻断2,4-亚甲基二氢羊毛甾醇的脱甲基化反应,使得羊毛甾醇聚集,细胞中毒死亡而达到杀菌作用[9]。

该类药物起初以咪唑为主,如:酮康唑、咪康唑等,但因其对哺乳动物的P450酶系统也有较强的抑制作用,产生较大的肝肾毒性和抗男性生育等不良反应,在临床治疗中不被广泛使用。

而三唑类药物则因哺乳动物P450酶系统中的其他敏感异构酶对其更敏感,从而对Cyt-P450具有保护作用,降低其毒副作用,成为唑类治疗真菌感染的主要药物,如氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑等。

[6,7]第一代三唑类抗真菌药物:氟康唑和伊曲康唑1990年氟康唑的问世,是三唑类抗真菌药研究的一个重要里程碑。

氟康唑是治疗新隐球菌、全身性念珠菌感染的首选药物,口服治疗粗球孢子菌引起的脑膜炎及艾滋病患者口腔、消化道念珠菌病等[8]。

热带念珠菌对唑类抗真菌药物耐药机制初步研究【摘要】目的:初步研究热带念珠菌对唑类抗真菌药物的耐药机制。

方法:收集临床分离的热带念珠菌,用ATB Fungus3筛选氟康唑耐药菌株,Yeastone测定耐药株对棘白菌素类等9种抗真菌药物的敏感性。

提取耐药菌株及2株敏感菌株的基因组DNA,PCR扩增ERG11 基因并测序,实时荧光定量PCR测定ERG11基因的相对表达水平。

结果:97株热带念珠菌中共筛选出31株氟康唑耐药株,氟康唑耐药株对5-氟胞嘧啶、两性霉素B、米卡芬净、卡泊芬净、阿尼芬净均100%敏感,对伊曲康唑、伏立康唑耐药率分别为74.19%、80.64%;耐药菌株主要有2个位点发生改变:A398T( Y133F),A464T(S155F),其中54.2%耐药菌株ERG11 mRNA 高表达。

结论:热带念珠菌对氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑交叉耐药,其耐药机制与ERG11位点突变和相对高表达有关。

关键字:热带念珠菌;唑类抗真菌药物;耐药;ERG11随着人口老龄化、免疫受损人群增加及介入性医疗操作的增多,侵袭性真菌病发病率不断升高,并且疾病预后不佳,已成为临床面临的重大威胁。

非白色念珠菌比例增多,而热带念珠菌是较为流行的非白色念珠菌,且热带念珠菌对唑类药物的耐药性逐年增高[1]。

热带念珠菌对唑类药物的耐药机制与ERG11 基因相关的耐药机制主要有:ERG11 基因突变和ERG11 基因过度表达[2]。

1.实验材料(1)实验菌株收集浙江大学医学院附属第一医院检验科微生物室分离的热带念珠菌97 株。

其中26株来自血液标本,29株来自尿液标本,17株来自痰标本,18株来自胆汁胸腹水等引流液,7株来自其他标本。

1.方法:(1)药敏实验:采用ATB FUNGUS 3 试条,按照说明书进行操作,筛选氟康唑耐药菌株,对氟康唑耐药菌株采用YeastOne药敏试剂盒分析其对米卡芬净、卡泊芬净、泊沙康唑、伏立康唑、阿尼芬净敏感性,判断折点参照CLSI 27-S4[5]。

微生物与感染Jo狀服/ /nfec^o似,D ecem ber25,2017,12(6) &381-384 h ttp:" jmi. fudan. edu. cn.381.•综述•热带假丝酵母唑类耐药相关基因的研究进展唐娜,郭大文哈尔滨医科大学附属第一医院检验科,哈尔滨150001摘要:临床上热带假丝酵母(又称热带念珠菌)的分离率越来越高,唑类抗真菌药物因较低的细胞毒性且大多可口服给药,是治疗热带念珠菌感染的常用药物。

我国耐唑类药物热带念珠菌的分离率较高,因此有必要了解其具体机制,为寻求新的药物作用靶点提供依据。

目前认为,与热带念珠菌唑类耐药有关的主要机制有靶基因ERG11过度表达和突变、编码转录因子的吵c2基因过度表达和突变、外排泵基因过度表达及其他相关基因过度表达等。

本文就目前热带念珠菌唑类耐药机制的基因水平研究进展进行综述。

关键词:热带假丝酵母;ERG11基因;唑类耐药;基因突变Progress on azole resistance-related genes in Candida tropicalisTANG N a,GUO DawenDepartment of Clinical Laboratory,First Affiliated Hospital of Harbin Medical University,Harbin150001,ChinaAbstract: Detection rate of Candida tropicalis(C. tropicalis)is increasing in clinical practice. Azoleantifungal agents are commonly used in t he treatment of C. tropicalis infection because of their lowcytotoxicity and oral administration. In China,there is a h igh rate of isolation of azole resistant C.tropicalis.It is necessary to understand the azole resistance mechanism of C. tropicalis,which may providea base for new drug targets. At present, the main mechanisms associated with resistance of C. tropicalis toazoles are the overexpression and muta t ion of the t a rget gene ERG11,the overexpression and mutat i on ofupc2gene encoding a transcription factor, the overexpression of efflux pump genes and other related genes. In this paper , the current progress on the latest azole resistance mechanism of C. tropicalis is reviewed.Keywords: Candida tropicalis- ERG11-Azole resistance;Genemutation假丝酵母(又称念珠菌)属引起的真菌感染在世 界范围内显著增多,非白念珠菌(non-l l c a n s C an ld aN A C A)的分离率也逐年上升[1]。

46白念珠菌唑类药物耐药机制研究进展李诗慧(徐州医科大学,江苏 徐州 221004)摘 要:随着科学技术的发展,我国的医疗水平在不断提升。

现阶段由于人们患病种类越来越多,很多病菌在药物的长期使用过程中,会对药物产生相应的抗药性。

如果对药物产生了抗药性,可能会导致患者在患病的过程中没有合适的药物进行治疗。

白念珠菌是一种常见的菌类,由于防治它的药物主要为唑类药物,所以长期的使用唑类药物,可能会导致人体内的白念珠菌对唑类药物产生相应的耐药性。

因此我国的药物学家以及医生需要不断的研究白念珠菌在唑类药物使用过程中,耐药性的转变规律,才能够保证未来我国人民在使用这类药物时可以更加有效。

关键词:白念珠菌;唑类药物;耐药机制中图分类号:R379.4 文献标识码:A作者简介:李诗慧,女,生于1999年,河南永城人,本科,研究方向:白念珠菌。

目前我国的医疗水平已经得到了显著的提高,随着医疗水平的提高,任何种类的病情都可以通过药物进行相应的治疗,但是在药物治疗的过程中,细菌和微生物会产生严重的抗药性,从而导致药物在后期使用过程中失去相应的作用,对人体的健康造成严重的危害,因此不断的明确病情在变化过程中,细菌对药物耐药机制的变化过程是当前防止我国药物失去作用的主要措施,而白念珠菌作为常见的细菌种类,对人体的健康造成了严重的危害,如果唑类药物不能够有效的消灭白念珠菌或者是白念珠菌失去原有的活性,可能会使人类在患病后病情加重,因此探究白念珠菌唑类药物耐药机制,能够有效的提升当前的医疗水平。

1 基因突变问题白念菌珠中病菌能够发挥作用的主要原因是病菌体中的DNA 以及遗传信息能够将病菌进行有效的检测,从而导致人体中的细胞被白念珠菌侵蚀,引起人类疾病。

目前我国这类药物针对白念珠菌的治疗过程主要是能够检测到白念珠菌中的基因遗传信息以及相关的氨基酸信息,而长期的唑类药物使用也会使白念珠菌中的基因检测到唑类药物的相关侵入性,从而导致自身的基因发生突变的情况,当白念珠菌中的基因出现了突变的问题,唑类药物将不会再检测到白念珠菌的相关位置以及相关性能,从而导致白念珠菌在使用作物药物进行治疗的过程中产生了耐药机制。

白假丝酵母菌对唑类药物耐药机制的研究进展

张文

【期刊名称】《广东医学》

【年(卷),期】2012(33)16

【摘要】近年来,真菌感染的发病率呈逐年上升趋势,抗真菌药物被广泛地应用于临床,同时耐药菌株的发生逐渐增多。

白假丝酵母菌作为临床常见的病原真菌,对一线唑类抗真菌药物经常出现耐药。

白假丝酵母菌基因多样性与其对抗真菌药物的耐受性有着密切的关系。

白假丝酵母菌对唑类抗真菌药物产生耐药是治疗白假丝酵母菌感染失败的关键问题之一。

目前认为假丝酵母菌耐药与多种分子机制有关,主要包括以下几方面:麦角甾醇合成通路中关键靶酶的变化造成的膜成分的改变;编码药物外排泵的基因表达增加;生物被膜的形成。

很多专家就此问题做过研究,本文现就此问题作一综述。

【总页数】2页(P2515-2516)

【作者】张文

【作者单位】广东省中医院检验科,广州,510120

【正文语种】中文

【相关文献】

1.白假丝酵母菌生物膜的形成及耐药机制研究进展 [J], 刘林波;李亚婷

2.白假丝酵母菌对吡咯类药物耐药机制研究进展 [J], 李春;王中新

3.外阴阴道白假丝酵母菌病耐药机制研究进展 [J], 杨丽娜;祁文瑾;肖虹

4.临床分离光滑假丝酵母菌唑类药物耐药机制研究 [J], 董丹凤;江岑;章黎华;李贞;

彭奕冰

5.唑类药物治疗外阴阴道假丝酵母菌病研究进展 [J], 刘丹;邢丽枝;杨心茹;罗伟;何荣霞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。