亳州市米庄简介

- 格式:docx

- 大小:629.09 KB

- 文档页数:10

亳州景区简介和历史亳州是位于中国安徽省中部的一个历史文化名城,拥有丰富的旅游资源和悠久的历史文化。

下面将为大家介绍亳州的景区和其历史背景。

一、景区简介1. 亳州古城亳州古城是中国历史文化名城之一,建于公元前770年左右,已有2300多年的历史。

古城内保留着大量的明清时期的古建筑,如雍正年间建造的城楼、庙宇等。

古城辖区内还有许多历史文化景点,如宋代文学家范仲淹的墓地、明代军事家、政治家郭子仪的故居等。

2. 亳州博物馆亳州博物馆是一座集历史文物展览、科学普及和文化交流于一体的综合性博物馆。

馆内陈列了大量的历史文物,包括古代的瓷器、青铜器、字画等,展示了亳州的悠久历史和丰富的文化遗产。

3. 河津古村河津古村位于亳州市西北部,是一座有着700多年历史的古老村落。

古村内的建筑风格独特,保留了明清时期的建筑风貌,被誉为“明清建筑博物馆”。

游客可以在古村中欣赏到精美的石雕、木雕等艺术品,感受到浓厚的历史氛围。

4. 郭垣郭垣是亳州古城的城墙,是中国境内保存最完整、规模最大的明代古城墙之一。

郭垣全长约11.5公里,城墙高约10米,底宽约14米。

城墙上设有城楼、角楼、炮楼等防御设施,游客可以登上城墙,俯瞰整个古城的美景。

二、历史背景亳州作为一个历史悠久的城市,有着丰富的历史文化积淀。

1. 春秋战国时期亳州地区在春秋战国时期是楚国的重要辖区,历史上曾是楚国的前线防线。

楚国的名将屈原曾在亳州地区担任官职,为该地区的发展做出了积极的贡献。

2. 东汉时期东汉时期,亳州地区成为了一个重要的政治、经济和文化中心。

皇帝刘秀曾在亳州地区担任过官职,并在此地建立了兵马大营,为东汉王朝的统一做出了重要贡献。

3. 魏晋南北朝时期在魏晋南北朝时期,亳州地区成为了政治和文化的重要中心。

当时的亳州地区是魏晋南北朝时期著名的文化名城之一,出现了许多著名的文化人物和文学作品。

4. 宋代宋代是亳州地区的鼎盛时期,范仲淹是亳州的名人之一,他在此地担任过官职,并有着广泛的政治和文化影响。

安徽蒙城简介

一、地理位置

蒙城,位于安徽省亳州市,地处皖北平原,东邻涡阳县,西接利辛县,南濒芡溪县,北界濉溪县。

蒙城地理位置优越,交通便利,是亳州市的重要交通枢纽。

二、历史文化

蒙城历史悠久,自古以来就是兵家必争之地。

据史书记载,蒙城在春秋时期为胡子国国都,战国时期为楚国所属。

秦汉时期设立蒙县,唐朝时期改为蒙城,自此蒙城地名沿用至今。

蒙城历史文化底蕴丰厚,留下了许多文物古迹,如岳坊塔、吕蒙故城等。

三、经济发展

蒙城经济发展迅速,农业、工业、服务业全面发展。

农业以粮食作物和经济作物为主,特色产业为辅;工业以新能源、医药、食品加工等为主导产业;服务业则以商贸物流、旅游等为主。

蒙城县政府积极推动产业结构调整,加大招商引资力度,促进了县域经济的持续增长。

四、风景名胜

蒙城风景名胜众多,旅游资源丰富。

岳坊塔,又名蒙城塔,始建于北宋时期,为七层八角砖塔,是安徽省重点文物保护单位。

此外,还有吕蒙故城、运兵河、观音寺等景点,吸引了大量游客前来观光游玩。

五、结论

总的来看,蒙城地理位置优越,历史文化底蕴丰厚,经济发展迅速,风景

名胜众多。

蒙城县开放分类:地理、地域、地名、行政区划、区县目录• 城市概况• 交通区位• 工业商业• 农业发展• 人文环境• 旅游资源• 科教资源∙安徽省亳州市蒙城县城市概况蒙城县位于安徽北部,行政区域介于北纬32°56′~33°29′与东经116°15′~116°49′之间。

县境略呈长方形,东西宽40公里,南北长60公里。

位于淮南、淮北之间,东临蚌埠,西接阜阳,隶属亳州市,总面积2060平方千米(简册)/2091平方千米(当地政府网站)约占全省总面积的1.52%。

总人口122万人(2004年)。

是国务院批准的对外开放县,全国农村改革试验区、全国林业百佳县。

县人民政府驻城关镇东城路16号,邮编:233500。

代码:341622。

区号:0558。

拼音:Mengcheng Xian。

蒙城县辖13个镇、2个乡:城关镇、双涧镇、小涧镇、坛城镇、许疃镇、板桥集镇、马集镇、岳坊镇、立仓镇、楚村镇、乐土镇、三义镇、篱笆镇、王集乡小辛集乡庄周办事处漆园办事处范集工业园区蒙城殷称北冢,周曰漆园,唐天宝元年更名为蒙城。

是先哲庄子故里,是驰名中外的道家文化圣地,是巾帼英雄刘金定的家乡。

境内有万佛塔、文庙、庄子祠、刘海庙等名胜古迹。

尤其是近年发掘的尉迟寺遗址,被称为“中国原始第一村”,以及万佛塔均被列为国家级重点保护文物。

蒙城,自然条件优越,自然丰富。

全县气候温和,土地肥沃。

盛产优质小麦、水稻、玉米、山芋等粮食作物和棉花、油菜、黄豆、烤烟、薄荷等经济作物,是全国小麦商品粮、优质棉、低芥酸油菜生产基地县。

畜牧养殖业优势明显,是全国优质肉牛、山羊板皮和瘦肉型猪生产基地县。

特别是黄牛生产,年饲养量近百万头,为全国养牛第一大县,现任县长牛群。

地下资源也非常丰富,优质煤储量4.6亿吨,经国家批准年产150万吨的许疃煤矿已经建成并生产。

水陆交通便捷。

涡河长年通航,经淮河通江达海。

“203”、“305”、“307”省道交汇于县城,已经建成的南京-洛阳高速公路贯穿全县东西。

第一章亳州市简介亳州市位于安徽省西北部,面积8374平方公里,人口560万,辖涡阳、蒙城、利辛县和谯城区。

亳州是国家级历史文化名城、首批中国优秀旅游城市,全国四大药都之首,物产丰盛,人才辈出,古迹遍地,素有“皖北明珠”之美誉。

亳州是中华民族古老文化的发祥地之一。

早在8000年前,我们的祖先就在这片土地上繁衍生息,5000年前这里已进入到农业文明时代;3700多年前,商汤在此建都;西周时,称“焦”,为神农后裔的封地;战国时称“谯邑”,其后改属陈国和楚国;秦代属砀郡、泗水郡,汉代属沛郡、沛国;建安(196——220)后置谯郡,公元221年,魏文帝曹丕把谯定为陪都,与许昌、长安、洛阳、邺城并称“五都”,地位极其显赫;东晋时改谯县为小黄县,南北朝时于谯县置南兖州,;北周大象元年(579)改南兖州为亳州;隋代改小黄县为谯县,隶属亳州;唐代为“十望”州府之一,五代时亳州先后置宣武军、防御州、团练州;宋代升为集庆军,置节度使;元以后至明洪武六年(1373),亳州一直是州建制,1373年朱元璋为提高其原籍凤阳的地位,降亳州为亳县,隶凤阳府颍州管辖。

明弘治九年(1496)升亳县为亳州,1724年(雍正二年)后亳州升为直隶州,1735年后降为散州,隶颍州府;民国元年(1912)改亳州为亳县,隶安徽省凤颍六泗道,1948年设立亳州市,1949年亳州解放后市县合并,设立亳县,隶阜阳专员公署,1986年撤县设县级亳州市,1998年亳州升为副地级市、由省直管,2000年设地级亳州市,辖涡阳、蒙城、利辛三县和谯城区。

由于历史上商汤曾在此建都、曹魏时在此设陪都、元末农民起义领袖韩林儿在此建立大“宋”政权。

因此,亳州被称为“三朝古都”。

亳州物华天宝,人杰地灵,几千年来,泱泱涡河水哺育了众多的英雄豪杰和文人墨客,仅载入《中国历史名人大辞典》的就有100多位。

其中有老子、庄子、张良、花木兰、曹操、华佗、曹丕、曹植、曹洪、夏侯渊、许褚、李绅、曹霸、陈抟等是其主要代表人物。

安徽蒙城简介

摘要:

一、地理位置

二、历史文化

三、风景名胜

四、经济发展

五、特色美食

六、未来展望

正文:

蒙城,位于我国安徽省西北部,隶属于亳州市,地处淮北平原,地理坐标为东经115°37′-116°05′,北纬33°15′-33°39′。

东邻蚌埠市,西接阜阳市,南毗淮南市,北靠宿州市。

全县总面积2064 平方千米,人口140 万。

蒙城历史悠久,文化底蕴丰厚。

早在新石器时代就有人类在此繁衍生息。

据史书记载,蒙城始建于周朝,距今已有3000 多年的历史。

秦汉时期设县,唐代改为蒙城县。

境内有许多历史遗址和人文景观,如庄子祠、文庙、万佛塔等,吸引了众多游客前来参观游览。

蒙城县的风景名胜颇具特色。

庄子祠位于蒙城县庄子故里,是为纪念道家学派创立者庄子而建。

文庙是蒙城县古代最高的学府,也是当地历史文化的重要载体。

万佛塔则是一座具有佛教特色的古塔,塔内供奉着从北魏至隋唐时期的万余尊石刻佛像。

近年来,蒙城县经济发展迅速。

农业方面,蒙城县是中国重要的商品粮生

产基地之一,主要种植小麦、玉米、大豆等粮食作物。

工业方面,蒙城县重点发展化工、食品、建材等产业。

其中,白酒产业是蒙城县的特色产业,拥有多个知名品牌。

蒙城县的特色美食丰富多样。

蒙城烧饼是当地的传统名点,选用优质小麦粉制成,外皮酥脆,内馅鲜美。

另外,蒙城卤猪蹄、蒙城麻花等特色小吃也备受人们喜爱。

展望未来,蒙城县将继续发挥自身优势,推动经济、文化、旅游等多方面的发展。

关于亳州的介绍

亳州位于安徽省西北部,是一座具有悠久历史的文化古城,

为国家历史文化名城。

亳州有着丰富的文化底蕴,境内有亳州、

蒙城、涡阳等县。

亳州有着悠久的历史,是曹操的故乡,也是汉民族的发祥地

之一。

公元前110年,汉武帝刘彻在此封禅祭天,正式建都于此,并在这里设立了司隶校尉部和左、右卫率府等机构,是中国历史

上建都最早、历时最长、建制最全的都城之一。

公元256年,曹

操在这里筑台拜相,并建都于此,史称“建安”。

公元168年曹

操去世后,曹丕又把都城迁到了这里。

亳州还是中华药都。

亳州

是中国三大药材集散地之一。

亳州特产有中药材、菊花、大豆、

牛肉干等。

亳州还有着名的旅游胜地——汤沟景区。

汤沟景区以自然山

水为主体,由古城堡、地下大峡谷和古井群三部分组成。

古城堡

是全国重点文物保护单位;地下大峡谷内有世界上最大的天然溶洞——老君洞;古井群是世界上现存最大、保存最为完好的地下

古民居群;地下大峡谷内还有一条长达1500米的地下河——汤河。

—— 1 —1 —。

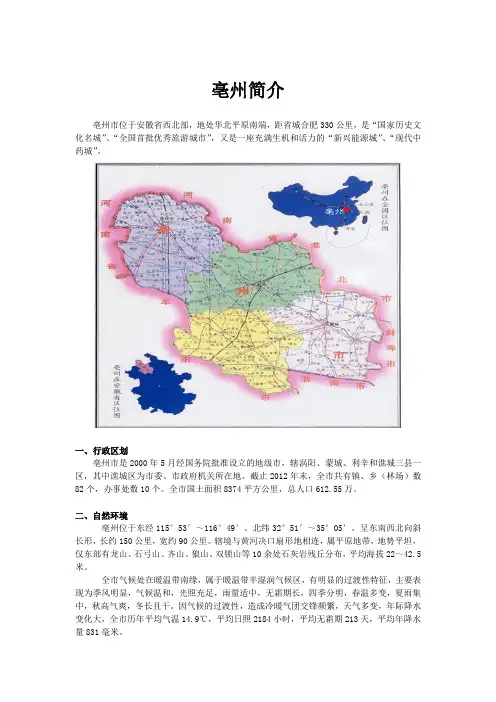

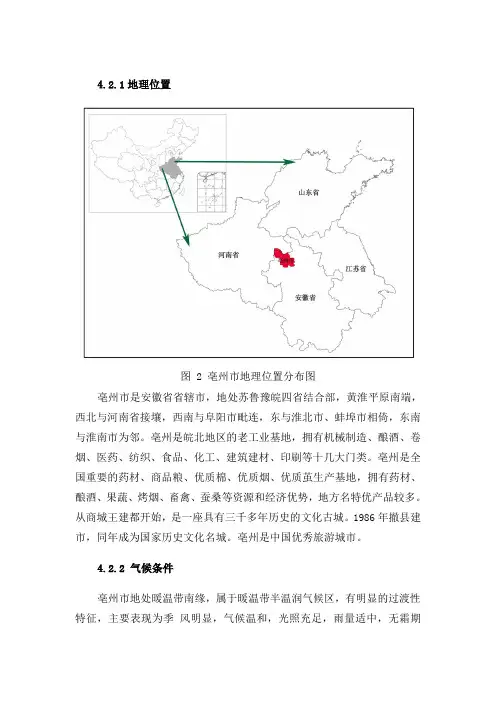

4.2.1地理位置图 2 亳州市地理位置分布图亳州市是安徽省省辖市,地处苏鲁豫皖四省结合部,黄淮平原南端,西北与河南省接壤,西南与阜阳市毗连,东与淮北市、蚌埠市相倚,东南与淮南市为邻。

亳州是皖北地区的老工业基地,拥有机械制造、酿酒、卷烟、医药、纺织、食品、化工、建筑建材、印刷等十几大门类。

亳州是全国重要的药材、商品粮、优质棉、优质烟、优质茧生产基地,拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑等资源和经济优势,地方名特优产品较多。

从商城王建都开始,是一座具有三千多年历史的文化古城。

1986年撤县建市,同年成为国家历史文化名城。

亳州是中国优秀旅游城市。

4.2.2 气候条件亳州市地处暖温带南缘,属于暖温带半温润气候区,有明显的过渡性特征,主要表现为季风明显,气候温和,光照充足,雨量适中,无霜期长,四季分明,春温多变,夏雨集中,秋高气爽,冬长且干。

因气候的过渡性,造成冷暖气团交锋频繁,天气多变,年际降水变化大,全市历年平均气温14.7℃,平均日照2320小时,平均无霜期216天,平均年降水量822毫米。

亳州市常见的灾害性天气有旱涝、大风、冰雹、干热风、低温、霜冻等。

旱涝是最主要的自然灾害。

4.2.3 地形地貌亳州市全境呈东南西北向斜长形,长约150公里,宽约90公里。

辖境与黄河决口扇形地相连,属平原地带,地势平坦,仅东部有龙山、石弓山、齐山、狼山、双锁山等10余处石灰岩残丘分布;整个亳州地势西北高而东南低,以1/9000地面自然坡降向东南微倾。

西北部谯城区詹楼地势最高,海拔42.5米;东南以利辛县展沟南部最低,海拔22米,相对落差20.5米。

由于受河流蜿蜒切割变迁和黄河历次南泛的影响,形成平原中岗、坡、碟形洼地相间分布,具有“大平小不平”的地貌特征。

土壤主要是砂礓黑土,其次是潮土、棕壤土类,并有少量石灰土在涡、蒙两县的山丘周围分布。

4.2.4 水文条件辖区内河流属淮河水系。

主要干流河道有涡河、西淝河、茨淮新河、北淝河、芡河等。

安徽-亳州市-涡阳县概况涡阳县位于淮北平原,亳州市中部。

总面积1933平方千米(简册)/2090平方千米/2107平方千米(当地政府网站)。

总人口139万人(2003年)。

县人民政府驻城关镇。

属暖温带半湿润季风气候区,四季分明,年平均日照2140小时,年平均气温14.6度,无霜期218天,年平均降水量830mm左右。

2004年底,涡阳县辖24个镇、2个乡。

2000年,涡阳县辖22个镇、4个乡。

总人口1293192人,各乡镇人口:城关镇92883 城西镇42155 城东镇31138 西阳镇37261 双庙镇52951 楚店镇45717 高公镇37651 闸北镇50666 高炉镇45198 曹市镇59343 青疃镇65125 石弓镇47629 龙山镇63864 义门镇51996 新兴镇51814 临湖镇58073 丹城镇54250 马店集镇43978 花沟镇50516 店集镇33554 陈大镇47658 牌坊镇46789 耿皇乡27674 公吉寺乡44162 标里乡50279 张老家乡43668 单集林场虚拟乡17200 (根据第五次人口普查数据;单位:人)安徽-亳州市-谯城区概况谯城区总面积2167平方千米(简册)/2226平方千米(当地政府网站)。

总人口141万人(2003年)。

区人民政府驻文化巷。

2006年,谯城区乡镇区划调整,具体调整方案:撤销大寺、三官、张集、安溜4个镇,分别将其并入谯东、双沟、古井、牛集镇。

区划调整后的谯城区辖3个街道、20个镇、2个乡。

谯城自古就是州郡所在地,唐朝以前称谯(谯县、谯郡),自唐代始称亳州。

新中国成立后改称亳县。

1986年撤县设市,为亳州市(县级),隶属阜阳地区。

1996年经国务院批准为省辖市,省决定由阜阳市代管,1998年2月省委、省政府决定亳州由省直接管辖,2000年5月设立地级亳州市,原县级亳州市改为谯城区。

2000年,谯城区辖3个街道、23个镇、3个乡。

安徽蒙城简介

【原创实用版】

目录

1.安徽蒙城简介

2.地理位置

3.历史文化

4.经济发展

5.旅游资源

正文

安徽蒙城,位于安徽省西北部,隶属于亳州市。

地处淮河流域,地理位置优越,素有“淮上明珠”之称。

蒙城历史悠久,文化底蕴丰厚,是安徽省历史文化名城之一。

蒙城地理位置独特,交通便捷。

地处豫、皖、苏三省交界处,东邻蚌埠,西接阜阳,南与淮南相连,北靠亳州。

公路、铁路四通八达,为经济发展提供了有利条件。

蒙城历史悠久,可以追溯到新石器时代。

商朝时期,这里建立了著名的“蒙国”,成为当时政治、经济、文化的中心。

西周时期,蒙国被列为诸侯国之一。

春秋战国时期,蒙国成为楚国的重要城邑。

汉代时期,设立蒙县,自此蒙城成为亳州的一部分。

蒙城经济实力较强,产业结构以农业为主,特别是粮食生产,被誉为“安徽粮仓”。

近年来,蒙城积极发展现代农业,推广高效农业技术,提高农业综合生产能力。

此外,蒙城还致力于发展农产品加工业、制造业、服务业等产业,促进产业结构调整和优化。

蒙城旅游资源丰富,拥有众多人文景观和自然景观。

著名的旅游景点有:蒙城古城墙、文庙、奎星楼、洪泽湖等。

其中,蒙城古城墙始建于南

宋,是中国现存较完整的古代城墙之一。

文庙是纪念孔子的庙宇,奎星楼则具有极高的艺术价值和历史价值。

洪泽湖是蒙城的一大自然景观,湖水清澈,碧波荡漾,吸引着众多游客前来观光。

总之,安徽蒙城不仅地理位置优越,而且历史文化悠久,经济发展势头良好,旅游资源丰富。

安徽亳州特色介绍亳州位于中国的安徽省东部,是安徽省的一个地级市,也是中国历史文化名城。

这个具有悠久历史的城市有着丰富的特色,下面就为您介绍一下亳州的特色。

亳州的历史可以追溯到远古时代,据考古学家研究,这片土地上曾有距今7000多年的良渚文化遗址。

在封建王朝时期,亳州曾是一座重要的政治、文化和经济中心。

尤其是东汉时期,亳州是当时的名将刘备的故乡,他曾在亳州招兵买马,建立基业,开创了蜀汉。

这一段历史给亳州留下了丰富的文化遗产。

首先,亳州以世界文化遗产亳州司马台长墙而闻名。

司马台长墙,又名司马台长城,是中国最长的城墙之一,也是世界文化遗产之一、建于东汉末年,总长度约55公里。

司马台长墙呈马蹄形,周围有深沟高垣,千年不坏。

这座古代建筑无疑是亳州城市特色的象征,也是游客们非常喜欢参观的景点之一亳州还以传统的皖北民居建筑、亳州民俗和亳州剪纸等闻名。

皖北民居建筑,是该地区特有的建筑风格,以其独特的设计和精美的制作工艺而闻名。

由于受地理环境和气候的影响,亳州的民居建筑常常以砖木结构为主,样式古朴典雅。

在砖瓦斗拱与木构架相互结合的过程中呈现出独特的美感,吸引了众多游客和建筑爱好者前来观赏。

亳州的民俗文化也是具有独特特色的。

每年农历六月,亳州会举办大型的古道香肩担民俗节,这是亳州当地的传统活动。

这个节日以展示当地农民传统劳动和艺术技能为主题,有各种各样的表演和活动,比如肩担游行、打瓜子等。

这个节日吸引了很多游客前来观看,并且还展示了亳州人民的勤劳和智慧。

此外,亳州还以剪纸艺术闻名于世。

亳州剪纸不仅在中国享有盛名,而且在世界范围内也拥有很高的声誉。

亳州剪纸以它细致精巧、独具匠心的创作风格而闻名。

它采用的是双层纸,可以从中间剪下精美的形状,比如花朵、动物、人物等。

亳州剪纸被誉为“剪纸艺术中的明珠”,不仅展示了当地人民的才华,也丰富了亳州的文化遗产。

总的来说,亳州是一个具有丰富历史和文化遗产的城市。

司马台长墙、皖北民居建筑、亳州民俗和亳州剪纸等都是亳州独有的特色。

亳州市历史文化古迹简介傅庄遗址位于谯城区花戏楼办事处傅庄涡河岸边。

新石器时期古文化遗址,文化遗存极为丰富,出土有玉器、石器、骨器、陶器等珍贵文物,尤其是人体葬式为他处罕见。

安徽省重点文物保护单位。

青凤岭遗址位于谯城区城父镇漳河岸边。

新石器时期古文化遗址,文化遗存极为丰富,出土有玉器、石器、蚌器、骨器、陶器等珍贵文物。

有传说故事。

安徽省重点文物保护单位。

钓鱼台遗址位于亳州市谯城区东南钓鱼台村。

遗址坐落在涡河北岸边,高出周围约2.5米,钓鱼台面积2500平方米,为古代聚落遗址。

1955年,安徽省博物馆筹备处对钓鱼台遗址进行小面积试掘。

通过试掘和采集,获得有石斧、石刀、石锛、骨针、陶鬲、陶防轮等文物。

钓鱼台遗址,文化内涵丰富,尤其是陶鬲中贮存的碳化小麦,是极其珍贵的,被中国科学院等有关单位命名为“中国古小麦”。

钓鱼台遗址属大汶口文化时期的遗址。

安徽省重点文物保护单位。

汤王墓又称“汤陵”。

殷商古墓葬。

在亳州汤陵公园,成汤为商君主,文治武功,颇受后人敬仰。

墓为一个隆起大土堆,相传为成汤衣冠冢。

墓前有“商成汤陵碑”。

碑文系清书法家梁文山所书。

安徽省重点文物保护单位。

曹氏宗族墓群位于亳州魏武大道两侧。

主要包括董园汉墓群、曹四孤堆、刘园孤堆、薛家孤堆、观音山孤堆、张园汉墓、马园汉墓、袁牌坊汉墓群、元宝坑汉墓群等。

占地约10平方公里,甚为庞大。

亳州城南有曹腾、曹褒、曹嵩、曹灿、曹胤等人的墓群。

近年考古发掘证实,亳州城南除有《水经注》记载的曹腾等人墓以外,还有曹鼎、曹鸾、曹勋、曹水、曹宪以及许多不知名的墓。

可见曹氏家族,自曹腾发迹后,形成一个庞大的官僚群,其宗族墓地广大。

曹氏宗祖墓群的形制基本相同,规模都很大,为砖石结构的多室墓,一般均具有前室、中室、后室以及数量不等的耳室或偏室组成,其中最具代表性的是石结构的曹腾墓和砖结构的曹嵩墓。

墓门多为石结构,饰有画像刻石,墓室墙壁、券顶绘有彩色壁画。

出土有玉刚卯、玉猪、银缕玉衣、玉枕、象牙石等珍贵文物。

米庄简介《米庄村》:位于中国●安徽省亳州市谯城区观堂镇蒋瓦行政村米庄自然村,位于中国四大药都之一、”米庄“又名米家庄,建于明永乐年间,因当时迁此村的十二个姓中米姓最多,故名米家庄。

米庄位于要安徽北部简称皖北地区,隶属亳州市观堂镇蒋瓦知名度的村庄,在亳州是唯一米姓家族,是亳州市谯城区东的一座知名度的村庄,由于唐宋元明末清初战乱、瘟疫、饥荒等原因人口一直稀疏。

后来由于米姓家族民不聊生,后因到处逃荒讨饭最后定居在亳州45里安居落叶、米等姓氏从山西迁入,故如今此二姓居多!由于口音的不同,一般人又叫米庄为“灭庄”。

由于地理位置环境优雅交通便利,绿树成荫,米庄的交通非常方便,从一定程度上制约了米庄经济的发展。

新中国成立以后,米庄的生活水平开始提高,但同比其他村子,还是比较落后!1976年后,随着米庄村党支部与村委会的决议,米庄村的第一座砖窑破土动工,建于村西南处,一年后建成!从此米庄开始从单一的农业向加工业转型!1970年随着文化大革命的兴起,“工业学大庆,农业学大寨”运动的兴起,在加上第一座砖窑的破旧,米庄的第二个砖窑建成。

从此米庄的经济开始进入快速发展的时期!随着改革开放的影响,1988年,米庄的第一个大蒜加工公司建成;由于受安徽省工业的影响,小店镇开始一场药材加工工业革命种重地,随着小店经济的发展,药材和农业行业的兴起,1994年米庄的第一个药材农业建成,在皖北观亳太行药材农业设有限公司建立。

次年,皖北雄亚药材农药有限公司建立。

1996年米庄的第一个食品厂建成,开始生产销售糖类食品!同年,观亳制药材限公司成立!1999年第一个奶牛养殖基地建成。

到1999年底.米庄村的经济开始进入黄金时期,运输业、加工业、纺织业、养殖业得到了很大的发展。

中国天下名酒之乡是白酒啤酒的发源地亳州,居45里观堂集西5公里处,米庄是具有“天下药材之美誉”米庄主要农作物有玉米、小麦、西瓜、大蒜、白菜、瓜果之乡,药材之地,药材主要有:白芍、牡丹、桔梗、白术、亳观公路南1公里,交通十分便利。

米庄简介

《米庄村》:位于中国●安徽省亳州市谯城区观堂镇蒋瓦行政村米庄自然村,位于中国四大药都之一、”米庄“又名米家庄,建于明永乐年间,因当时迁此村的十二个姓中米姓最多,故名米家庄。

米庄位于要安徽北部简称皖北地区,隶属亳州市观堂镇蒋瓦知名度的村庄,在亳州是唯一米姓家族,是亳州市谯城区东的一座知名度的村庄,由于唐宋元明末清初战乱、瘟疫、饥荒等原因人口一直稀疏。

后来由于米姓家族民不聊生,后因到处逃荒讨饭最后定居在亳州45里安居落叶、米等姓氏从山西迁入,故如今此二姓居多!

由于口音的不同,一般人又叫米庄为“灭庄”。

由于地理位置环境优雅交通便利,绿树成荫,米庄的交通非常方便,从一定程度上制约了米庄经济的发展。

新中国成立以后,米庄的生活水平开始提高,但同比其他村子,还是比较落后!1976年后,随着米庄村党支部与村委会的决议,米庄村的第一座砖窑破土动工,建于村西南处,一年后

建成!从此米庄开始从单一的农业向加工业转型!1970年随着文化大革命的兴起,“工业学大庆,农业学大寨”运动的兴起,在加上第一座砖窑的破旧,米庄的第二个砖窑建成。

从此米庄的经济开始进入快速发展的时期!

随着改革开放的影响,1988年,米庄的第一个大蒜加工公司建成;由于受安徽省工业的影响,小店镇开始一场药材加工工业革命种重地,随着小店经济的发展,药材和农业行业的兴起,1994年米庄的第一个药材农业建成,在皖北观亳太行药材农业设有限公司建立。

次年,皖北雄亚药材农药有限公司建立。

1996年米庄的第一个食品厂建成,开始生产销售糖类食品!同年,观亳制药材限公司成立!1999年第一个奶牛养殖基地建成。

到1999年底.米庄村的经济开始进入黄金时期,运输业、加工业、纺织业、养殖业得到了很大的发展。

中国天下名酒之乡是白酒啤酒的发源地亳州,居45里观堂集西5公里处,米庄是具有“天下药材之美誉”米庄主要农

作物有玉米、小麦、西瓜、大蒜、白菜、瓜果之乡,药材之地,药材主要有:白芍、牡丹、桔梗、白术、亳观公路南1公里,交通十分便利。

全村人口300多人,其中汉族居民300多人人,耕地350多亩。

近年来,蒋瓦民族村米庄村民委员会在上级党委政府的正确

领导和大力支持下,始终重视民族事业的发展,采取积极有效的措施,大力发展少数民族经济和社会事业,谱写了观堂镇民族团结进步的新篇章。

一、民族团结树新风

蒋瓦民族村米庄同胞占近98%是汉民,是全镇回族最多的行政村。

多年来,镇党委政府把着力选拔培养少数民

族干部,尊重少数民族习俗,加强对回汉民族团结进步的教育,以及回族同胞的经济发展和民族团结工作摆上日常工作的重要议事日程。

通过宣传党的民族宗教政策,引导、扶持回族同胞发展经济,增加收入,增强了民族团结,共同发展的意识,近年来,没有发生一起民族纠纷和矛盾,树立了良好的团结、进步新风尚,多次受到上级表彰。

二.基础设施大改观

2008年以来,镇、村加大对该村基础设施的投入,2010年,通过多方筹集资金,建成两条总长4160米的水泥路,为蒋瓦村米庄的村民出行提供了方便。

2011年争取省水利厅对口扶持专项资金10万元,修建闫沟庄至刘沟、周庄至村部1500米水泥路,更为该村的经济发展插上了腾飞的翅膀。

蒋瓦清真寺的落成,成为蒋瓦村的一大亮点,为汉回族同胞朝靓及共庆开斋节、古尔邦节活动提供良好、宽松、舒适的场所。

三.经济发展惠村民

多年来,全村党员干部把强力推进蒋瓦米庄村民民族村经济发展,作为增强民族团结、增加回族同胞收入的大事来抓,通过技术培训、政策倾斜、引导扶持、协调资金等,想方设法让回族同胞早日富裕起来。

1、调高调优种植业

通过引导村民调整农业产业结构,增加投入,大力发

展优质高效农业。

该村蔬菜生产以苔干为主,在蒋瓦,西刘沟,郑庄,李庄、米庄等村苔干种植面积达3000亩。

中药材生产以白术,白芍为主,全村中药材种植面积近2000亩,效益普遍较好。

2.大力发展养殖业蒋瓦民族村充分发挥回族同胞善于养鸡、养牛的优势,镇村干部通过引导、扶持,养殖业不断发展,效益逐年提高。

以蒋楼自然村为主的养羊专业村,仅15--50只的养羊户,就发展到22户;以米庄、陈庄、刘沟、还有闫沟进良为主的养鸡大户就发展到l8户,每户养鸡都在2000只以上,魏进良养鸡20000只,每年出栏肉鸡近1 0万只;蒋瓦自然村的马涛经过几年的不断发展,目前已发展蛋鸽3000多对,并收到较好的经济效益。

3、引导发展第三产业

米庄在蒋瓦民族村两委班子分包到全村16个自然村,名列前茅,是经济发源地充分发挥本村回族同胞善经营、会屠宰、懂加工的优势,积极引导村民屠宰牛羊,农副产品加工,开饭店,跑运输,努力增加第三产业收入。

据统计,米庄全村经营第三产业的农户达20多户,其中牛羊屠宰户15户,农副产品加工户10多户,运输户10多户,仅拉土机、挖掘机达10多户。

四、民生工程促繁荣

去年以来,全村党员干部积极引导、科学规划,高标准建设陈庄、米庄、蒋霍庄等中心村。

目前,已完成东刘沟、西刘沟、陈庄、米庄、蒋霍庄等村土地复垦280多亩,米庄陈庄新村400米水泥路已建成,18户村民建成高标准楼房。

蒋瓦民族村多方筹资近百万元,先后建成蒋瓦民族小学、村活动室、卫生室、农家书屋等民生工程,为全村

党员学习、活动及村民就医、子女入学提供了极大的便利。

蒋瓦民族村米庄在上级党委、政府的大力支持下,经济不断发展,村容村貌日新月异,文明程度和村民收入逐年提高,现全村人均纯收入6380元,超过全镇人均收入。

2011年以来,在谯城区区委组织部的安排下第四批大学生“村官”米立科和米立志同志任职于我村,为我村的各项工作注入了活力。

目前,全村在观堂镇委镇政府的坚强领导下正全面认真贯彻落实党的-精神,发挥党员的先进性保持党员的纯洁性,致力于打造“和谐蒋瓦、幸福蒋瓦”的社会主义新农村理念,以崭新的姿态促进蒋瓦美好乡村建设。