中国社会主义经济建设的曲折发展12

- 格式:ppt

- 大小:130.00 KB

- 文档页数:14

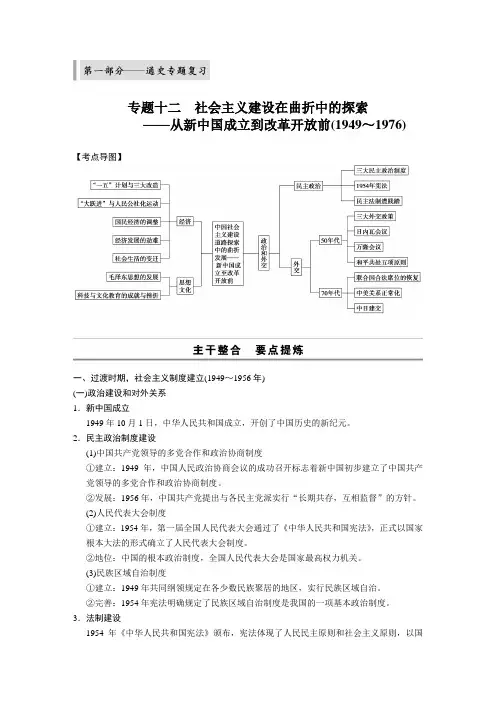

专题十二社会主义建设在曲折中的探索——从新中国成立到改革开放前(1949~1976) 【考点导图】一、过渡时期,社会主义制度建立(1949~1956年)(一)政治建设和对外关系1.新中国成立1949年10月1日,中华人民共和国成立,开创了中国历史的新纪元。

2.民主政治制度建设(1)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度①建立:1949年,中国人民政治协商会议的成功召开标志着新中国初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

②发展:1956年,中国共产党提出与各民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。

(2)人民代表大会制度①建立:1954年,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,正式以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度。

②地位:中国的根本政治制度,全国人民代表大会是国家最高权力机关。

(3)民族区域自治制度①建立:1949年共同纲领规定在各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。

②完善:1954年宪法明确规定了民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。

3.法制建设1954年《中华人民共和国宪法》颁布,宪法体现了人民民主原则和社会主义原则,以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。

4.新中国成立初期的外交(1)独立自主的和平外交方针:新中国建立后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”等独立自主的和平外交方针。

(2)中苏建交:1949年,中苏建交;第二年初签订了《中苏友好同盟互助条约》。

(3)和平共处五项原则的提出:1953年,周恩来提出了“和平共处五项原则”,是新中国外交政策成熟的标志。

(4)参加日内瓦会议:1954年,新中国以世界五大国之一的身份参加日内瓦会议。

(5)万隆会议:1955年,参加亚非万隆会议,周恩来提出了“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功。

(二)社会主义建设的起步(1953~1956年)1.1952年,国民经济形势基本好转。

2.工业化建设:1957年,初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

第12讲 中国社会主义探索中的曲折发展——新中国成立初至十一届三中全会前(1949年——1978年)一、时空坐标1.理清新中国历史的三个阶段:(1)1949---1956年:社会主义制度确立,是中国特色社会主义道路探索的准备阶段;社会主义现代化建设的准备与启动。

(2)1956---1976年:社会主义建设在探索中曲折前进阶段;社会主义现代化建设的曲折与延误。

(3)1978年以来:中国特色社会主义建设道路的开辟和发展阶段;社会主义现代化建设的重振与辉煌。

2.掌握新中国经济曲折发展的历程、阶段特征、政策、成就和问题,对比改革开放前后的不同经济特色。

3. 抓住新中国四大政治制度和国家统一的政治主题,对比中西民主政治的不同特色。

理解中国政府在不同历史时期根据当时国内外形势的发展变化所做出的几次外交政策的重大调整以及所取得的外交成就。

二、考纲要求20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。

课标提示概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践活动,总结其经验教训。

教材对应内容:必修一:第21、22、26课; 必修二:第18课;必修三:23、27、28、29课三、史实要点——完成下列填空阶段 政治、外交 经济 思想、文化、科技 社会主义建设道路的曲折探索四、知识梳理(一)、新中国社会主义民主政治的建设1、新中国政治制度建设1949年9月的中国人民政治协商会议为新中国成立提供了基本政治框架。

《共同纲领》是指导国家政治生活的基本准则,1954年一届人大的召开和宪法的颁布结束了《共同纲领》代行宪法的使命,政协则成为民主监督的参政议政组织继续存在。

1956年“长期共存,互相监督”方针的提出,标志着政协制度的发展进入到一个新阶段。

人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度构成了新中国三大基本政治制度。

2、左倾错误发展六七十年代,以“阶级斗争”为纲;个人崇拜盛行;“左”倾错误最终酿成了十年动乱。

社会主义经济建设的曲折和发展汇报人:日期:CATALOGUE目录•引言•社会主义经济建设的曲折道路•社会主义经济建设的发展成就•社会主义经济建设的基本经验•新时代社会主义经济建设的新挑战与新机遇•结语01引言社会主义经济建设是指在社会主义制度下,通过有计划、有组织、有目的的经济活动,实现社会生产力的提高、经济结构的优化和人民生活水平的提升。

这是一个长期、复杂的历史过程。

概念社会主义经济建设是实现社会主义现代化的物质基础,是巩固和发展社会主义制度的关键。

只有不断加强社会主义经济建设,才能满足人民日益增长的物质文化需求,推动社会的全面进步。

重要性社会主义经济建设的概念和重要性国际背景20世纪初,资本主义世界经济危机频发,社会矛盾尖锐。

社会主义国家在此背景下诞生,面临着如何建设社会主义、发展经济的重大任务。

国内背景新中国成立后,百废待兴,经济基础薄弱。

为尽快实现国家富强、人民幸福,中国共产党领导全国各族人民开展了艰苦卓绝的社会主义经济建设。

社会主义经济建设的历史背景目的总结社会主义经济建设的经验教训,分析当前面临的形势和任务,提出进一步推动社会主义经济建设的对策和建议。

主要内容报告将围绕社会主义经济建设的理论基础、实践历程、成就与问题、未来发展等方面进行深入探讨,以期为读者提供全面、客观的认识。

报告的目的和主要内容02社会主义经济建设的曲折道路计划经济时期的挑战与成就挑战在计划经济时期,由于过度强调国家指令性计划和资源配置,导致经济活力受到抑制,市场调节机制缺失,生产效率和创新能力受到严重制约。

成就在此阶段,国家通过大规模的基础设施建设和重工业发展,迅速提升了经济实力和国防能力。

同时,实现了对基本生活必需品的全面保障,确保了人民群众的基本生活需求。

转型期的困难与探索困难在转型期,由于从计划经济向市场经济转变,面临着企业改制、职工下岗、社会保障制度不完善等一系列问题,导致社会矛盾加剧,经济发展出现波动。

第18课中国社会主义经济建设的曲折发展基础知识一、伟大的复兴之路——过渡时期社会主义建设的起步(1949~1956年)(一)国民经济的恢复(1949~1952年)1.背景:由于帝国主义和国民政府长期的掠夺搜刮,加上多年战争破坏,新中国成立初期,国民经济全面崩溃,形势严峻。

2.表现:工农业生产下降,交通堵塞,通货膨胀,人民生活困苦。

3.措施:党和政府采取一系列有效措施,着手进行国民经济的恢复工作。

(1)在农村:进行土地改革,变封建地主土地所有制为农民土地私有制,为国家的工业化创造了条件。

(2)在城市:①没收官僚资本,建立国营经济,控制了国家经济命脉——具有民主革命和社会主义革命的双重性质。

②进行“五反”运动,建立工人对资本家的监督。

③对资本主义工商业进行合理调整,使资本主义经济在国营经济领导下得到恢复和发展。

(3)稳定物价,统一财经。

从1953年起,国家开始对粮食、食油、棉花实行统购统销,目的是保障城镇农副食产品供应。

5.意义:经过3年努力,到1952年,工农业生产超过历史最高水平,完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了必要的条件。

(二)新民主主义社会向社会主义社会过渡(1953~1956年)1.新民主主义社会含义中华人民共和国成立后,中国进入新民主主义社会。

1956年底,完成了生产资料私有制向公有制的过渡,中国进入社会主义初级阶段。

新民主主义社会是过渡到社会主义的准备阶段。

从1949年10月新中国成立到1956年社会主义改造基本完成,中国社会的性质是新民主主义社会。

新民主主义社会是近代中国由半殖民地半封建社会走向社会主义社会的中介与桥梁,有以下特征:在社会形态上,它不是独立的社会形态,而是属于社会主义体系的和逐步过渡到社会主义的过渡性质的社会;在政治上实行以工人阶级为领导的各革命阶级联合专政的人民民主专政,民族资产阶级作为一个阶级还存在,并在国家政权中占有一定地位;在经济上实行国营经济领导的包括合作社经济、个体经济、私人资本主义和国家资本主义五种经济成分并存的新民主主义经济制度;在文化上实行发展以马克思主义为指导的民族的、科学的、大众的文化;新民主主义社会是中国走向社会主义社会的必由之路。

【重点突破】1、关于过渡时期的总路线“一化三改造”的关系充分体现了总路线将发展生产力和变革生产关系有机统一的特色,是一条社会主义建设和社会主义改造并举的总路线,其实质就是使社会主义公有制成为唯一的经济基础。

社会主义工业化为主体,三大改造为两翼,主体和两翼成为一个不可分割的整体。

“一化”和“三改造”之间是相互联系、相互促进、相互制约的关系。

前者是保证社会主义完全胜利的经济前提,也是进行三大改造的物质基础;后者是建立社会主义经济制度的重大步骤,也是实现工业化的必要条件。

2、大跃进和人民公社化运动大跃进涉及生产力,人民公社化设计生产关系。

大跃进的发动,反映了我党不顾经济发展的客观规律,片面的扩大生产规模,追求经济建设的高速度;人民公社的建立反映了我党不顾生产力的实际水平,片面的变革生产关系的左倾错误,违背了生产力决定生产关系的原理。

现代中国经济腾飞与生活巨变的原因和带给我们的启示原因:(1)新中国成立和社会主义制度的建立,激发了人们建设社会主义的热情。

(2)在中国共产党领导下对社会主义经济建设道路的努力探索。

(3)世界经济一体化趋势增强的影响和中国改革开放决策的实施。

(4)党和国家坚持“一个中心,两个基本点”的基本路线不动摇,国民经济取得举世瞩目的成就。

(5)人类和我国科学技术的迅速发展。

启示:(1)坚持“一个中心,两个基本点”的基本路线不动摇,坚定不移得走建设有中国特色的社会主义道路。

(2)积极建立和完善社会主义市场经济体制,充分发挥“市场”和“计划”对经济发展的调节作用,努力发展经济、增强综合国力。

(3)继续实行“科教兴国”战略,大力发展高新科技,发挥科学技术是第一生产力的作用。

(4)积极抓住机遇,大胆迎接挑战,与世界接轨,努力发展与发展中国家的友好合作关系,为建立国际政治经济新秩序而努力。

巩固练习:1.(2010四川卷,18)图8是四川宁江机床厂的一则广告,发表在1979年6月25日的《人民日报》上。