历史上的三国是怎么结束的

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享历史上的三国是怎么结束的

导语:整个三国时代,出现了两大超级家族,他们都是复姓,司马和诸葛。

特别是司马家族,本身就是颍州的世家豪门,经荀彧推荐后,进入仕途,直到司

整个三国时代,出现了两大超级家族,他们都是复姓,司马和诸葛。

特别是司马家族,本身就是颍州的世家豪门,经荀彧推荐后,进入仕途,直到司马懿后期,权倾朝野,这种方式,以司马懿的孙子,司马炎废魏帝,建立晋国,结束。

司马懿,出生在一个庞大的家族,祖父司马钧为汉安帝时的征西将军,曾祖父司马量为豫章太守,祖父司马隽为颍川太守。

父亲司马防最大的成就,不是官拜京兆尹,洛阳市长,而是培养的八个儿子,都很出色,号称司马八达,后来成就最大的,当然是司马懿,此后这种优良的基因,延续到,他的儿子、孙子,在教育孩子,这方面,诸葛亮,确实差了一大截。

当然,这个家族,老祖宗并没有留下,天命所归,司马家族,会做皇帝,这种预言,一开始,司马懿进入仕途,只是希望有个好的起点,于是,曹操的第一次征召,拒绝了,颍川族长,也是曹操的首席谋士,荀彧,推荐,才进入的曹操幕府。

当时,在曹操手下,谋士能人众多,一个二十多岁的年轻,要出头,很难,直到公元217年,曹丕被正式确定为太子,两年后,司马懿荣升太子中庶子。

整个曹丕时代,司马懿都在攒资历,官位从尚书、督军、尚书右仆射,到抚军大将军、假节、录尚书事,最后,曹丕去世,司马懿被任命为四位顾命大臣之一。

战争之世,话语权是要用枪杆子打出来的,这,司马懿肯定得感谢一个人,就是诸葛亮,要不是诸葛亮疯狂的北伐,司马懿也不会被推。

三国演义是哪个朝代的故事三国演义的故事背景设定在东汉末年至三国时期,这一时期是中国历史上的三国时代,大约从公元184年开始,到公元280年结束。

三国时期是中国历史上一个非常重要的时期,也是一个政治动荡、战乱不断的时期。

在这个时期,中国分裂成了三国魏、蜀、吴,这三个国家相互对峙,进行了长期的战争。

东汉末年到三国时期是中国历史上的一个朝代转折点。

在这个时期,中国的政治、经济、文化等方面都发生了很大的变化。

东汉朝廷的衰落和统治危机,导致了社会的动荡不安,各种矛盾和矛盾激化,最终导致了东汉王朝的灭亡。

而在这个时期,魏、蜀、吴三国的崛起和兴起,也标志着中国历史的新篇章的开启。

三国演义的故事背景正是这个时期的中国历史。

小说中的主要人物有刘备、关羽、张飞、曹操、孙权、诸葛亮等,他们都是中国历史上的著名人物,他们的生平事迹和英雄业绩,也成为了后人传颂的经典。

小说通过对这些人物的塑造和描写,展现了他们的英雄气概、智慧才能、忠义情怀等。

三国演义的故事情节非常丰富多彩,其中既有政治斗争、军事对抗,也有爱情、友情、家国情怀等。

小说中的故事情节扣人心弦,引人入胜,不仅展现了那个时期的政治风云,也展现了人性的复杂和多样性。

通过对这些故事情节的展现,读者可以更好地了解那个时期的历史和人物,感受到那个时期的风云变幻和英雄豪情。

总的来说,三国演义是描写中国东汉末年到三国时期历史故事的一部经典小说,它展现了那个时期的政治、军事、社会等方面的情况,也展现了一批英雄人物的风采和形象。

通过阅读这部小说,读者可以更好地了解中国历史,感受到中国文化的魅力,也可以从中汲取一些人生的智慧和启示。

三国演义的故事情节虽然发生在古代,但它所展现的人性和情感,却是永恒的主题,对今天的人们也有着重要的启示意义。

七年级历史上册第四单元知识点详解与学习方法现在,初中历史所涉及的是粗线条的知识,每课的内容也不多,学起来应该很容易。

小编整理了相关资料,希望能帮助到您。

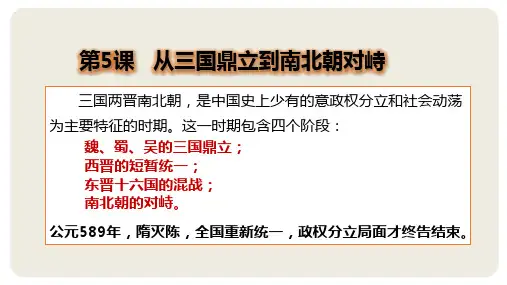

七年级上册第四单元知识点详解(三国两晋南北朝是封建国家分裂和民族大融合时期,经济文化带有民族色彩,承上启下,为隋唐繁荣奠基。

)第16课三国鼎立一、官渡之战:200年,曹操以少胜多,打败袁绍1.曹胜袁败原因:(1)袁绍:骄傲轻敌;拒绝正确意见。

(2)曹操:重用人才;战术得当(火烧乌巢屯粮处);挟天子以令诸侯,拥有政治优势;行屯田,增强经济实力。

(理解性记忆)2.意义:奠定曹操统一北方基础。

二、赤壁之战:208年,孙、刘联军以少胜多,打败曹操1.战争起因:曹操想要统一南北。

2. 曹操失败原因:根本原因:统一时机不成熟。

(1) 曹操:骄傲轻敌;曹军水土不服,不习水战;军心涣散;东风南起。

(2)孙刘联军:联合抗曹,诸周协力,战术正确。

3.影响:曹转而经营关中,扫平关中的割据势力,完成北方统一。

刘占两湖、川贵。

孙在长江中下游。

奠定了三国鼎立的局面。

三、三国鼎立三国时期:开始于220年,三国鼎立局面最终形成是222年大修水利266魏220年洛阳曹丕废汉献帝称帝汉221年成都刘备(称帝)在丞相诸葛亮治理下,263改善民族关系吴222年建业孙权(称王)造船业发达280 *三国鼎立史实结合P76地图记忆。

*三国都注意发展经济,主要目的是满足军事斗争的需要(保护自己或进攻别国)三国综合实力最强的是曹魏。

*230年,孙权派将军卫温到达夷洲,(是台湾与内地联系的最早记录。

)加强了台湾与内地的联系。

也证明台湾自古就是中国领土的一部分。

第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁一、西晋的建立1. 建立者:司马炎(晋武帝)2. 建立时间:266年3. 都城:洛阳4. 西晋的统一【三国灭亡顺序:蜀(263年,魏灭)、魏、吴(280年,西晋灭吴,统一全国)】5. 灭亡时间:316年(匈奴人灭西晋)6. 西晋灭亡(短命)的原因:①西晋统治集团昏庸腐朽;(奢侈之风盛行)②八王之乱耗尽了西晋的国力;③西晋统治者暴政激起内迁各族人民反抗。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢西晋灭吴是哪一年?三国吴国怎么灭亡的导语:西晋灭吴是哪一年?三国吴国怎么灭亡的公元280年西晋灭吴,西晋一统天下。

西晋建立的时候,三国中惟一留下来的东吴早已衰落了。

吴国最后西晋灭吴是哪一年?三国吴国怎么灭亡的公元280年西晋灭吴,西晋一统天下。

西晋建立的时候,三国中惟一留下来的东吴早已衰落了。

吴国最后一个皇帝孙皓是孙权的孙子。

他不但不懂得治国治军的策略,还专横残暴,惟我独尊。

他曾经下令迁都武昌,可武昌物产不多,要从扬州那里运粮运物,加重了百姓的负担,后来只好又迂回了建业(今南京)。

他贪图享乐,乱杀大臣,弄得军民、君臣关系十分紧张。

这样,吴国被晋朝灭亡就是迟早的事情了。

晋武帝司马炎称帝后便着手准备灭掉吴国。

晋泰始五年(269),晋尚书左仆射羊祜都督荆州诸军事,镇守襄阳。

他操练士兵,增强军队的战斗力。

同时经常与晋武帝商量盘算灭吴的大计,羊祜为晋灭吴做了大量的准备工作。

晋咸宁四年(278)羊祜病逝,司马炎任命杜预为镇南大将军都督荆州诸军事,以继续羊祜未竟的大业。

279年,杜预和王濬上表晋武帝请求发兵征讨吴国,朝廷中张华等主战派也努力排除贾充、荀勖等人异议,奉劝晋武帝发兵,司马炎同意了请求,任命张华为度支尚书,主持伐吴大计,掌管漕运粮饷,同时,下诏伐吴。

晋咸宁六年(280)三月,晋龙骧将军王濬自武昌直取建业,吴军望旗而降,王濬兵甲满江,旌旗遮天,威势甚盛。

三月十五日,率领八万士兵,百里船队进入石头城(今江苏南京北郊)。

吴帝孙皓向王濬投降。

由于晋武帝准备充分,时机恰当,战略正确,前后仅用了四个多月,便夺取了灭吴战争的全部胜利。

从此,东吴的全部郡、州、县,正式生活常识分享。

中国历史上的五大乱世:春秋战国三国鼎立五胡乱华...所谓乱世是指无中央政权或者是中央政权式微无法有效控制地方,导致军阀混战。

它应该满足两个基本条件:1.持续时间长;2.对后世影响大。

因此有些朝代的更迭战争并不属于乱世。

中国历史上最著名的五大乱世是春秋战国、三国鼎立、五胡乱华、五代十国和近代民国军阀割据。

一、春秋战国时期(公元前770年-公元前221年)西周时期,周天子保持着天下共主的威权。

平王东迁以后,东周开始,周室开始衰微,只保有天下共主的名义,而无实际的控制能力。

中原各国也因社会经济条件不同,大国间争夺霸主的局面出现了,各国的兼并与争霸促成了各个地区的统一。

因此,东周时期的社会大动荡,为全国性的统一准备了条件。

春秋战国分为春秋时期和战国时期。

春秋时期,简称春秋,指前770年-前476年,是属于东周的一个时期。

春秋时代周王的势力减弱,诸侯群雄纷争,齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王相继称霸,史称春秋五霸(另一说认为春秋五霸是齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)。

战国时期简称战国,指公元前475年~前221年,是中国历史上东周的一段时期(秦统一中原前),各国混战不休,故被后世称之为“战国”。

“战国”一名取自于西汉刘向所编注的《战国策》。

平王东迁洛邑(今河南洛阳)以后,西土为秦国所有。

它吞并了周围的一些戎族部落或国家,成了西方强国。

在今山西的晋国,山东的齐、鲁,湖北的楚国,北京与河北北部的燕国,以及稍后于长江下游崛起的吴、越等国,都在吞并了周围一些小国之后,强大起来,成了大国。

于是,在历史上展开了一幕幕大国争霸的激烈场面。

首先建立霸业的是齐桓公。

他任用管仲,改革内政,使国力强盛。

又用管仲的谋略,以“尊王攘夷”为号召,联合燕国打败了北戎;联合其它国家制止了狄人的侵扰,“存邢救卫”;公元前656年,齐国与鲁、宋、郑、陈、卫、许、曹诸国联军侵蔡伐楚,观兵召陵,责问楚为何不向周王纳贡。

楚的国力也很强盛,连年攻郑。

中国历史上的历代王朝都是有轮回报应的!中国历史上有很多巧合,有些是人为的,尚可理解,有些是天意还是意外?无法解释,令人百思不解,颇值得研究。

(一)从三国分晋到后来三国归晋元前403年,周威烈王正式册命韩、赵、魏为诸侯。

到公元前376年,韩哀侯、赵敬侯、魏武侯联合灭了晋国,瓜分了晋国的全部土地,把晋当时的国君静公废为百姓,晋完全为韩、赵、魏三家所取代。

就是历史上著名的三国分晋。

大家注意,当时的大国晋国被三个国家赵,魏,韩分割。

16年后,也就是公元前230年,三国先后被秦所灭。

公元279年,当时的三个国家魏,蜀,吴先后被晋所灭。

注意这里面又有魏国,其来源于曹操曾被汉献帝封为魏王。

而晋的来历是因为司马昭曾被魏帝封为晋王。

消灭三国之后,其自身也被别人消灭,其中又有秦(西秦,前秦,后秦)。

里面有个有趣的循环:1.三国分晋(晋——魏——秦)2.三国归晋(魏——晋——秦)是曹操泉下有知,会不会后悔自己被封为魏王?是魏帝泉下有知,会不会后悔封司马昭为晋王?(二)刘邦兴于蛇而亡于“蟒”刘邦在芒砀山“拔剑斩蛇”,起义诛暴秦,后尊怀王之约,西略地入关,兵伐咸阳。

子婴投降后,众将都建议杀之以谢天下,刘邦却说:“始怀王遣我,固以能宽容。

且人已服降,又杀之,不祥。

”遂宽宥了子婴。

刘邦建立了大汉朝,200年之后出了一个投机钻营的“安汉公”王莽,他是汉元帝王皇后的侄子。

汉平帝驾崩后,王莽立汉宣帝两岁的玄孙广陵侯子婴为皇太子,并改名曰“孺子”,史称“孺子婴”,由王莽居摄,总揽朝政。

不久他就“顺符命,去汉号”,篡权改国号为“新”,并策命孺子曰:“咨尔婴……诗不云乎?‘侯服于周,天命靡常。

’封尔为定安公,永为新室宾,呜呼!”看到这儿有什么感想?很相似吧?刘邦兴于蛇,而亡于“蟒”;西汉从秦朝的子婴处夺得江山,王莽亦从西汉的子婴处夺得江山,且两位子婴均得以“宽宥”。

可见冥冥之中自有天意。

关于刘邦兴于蛇而亡于“蟒”的巧合,后来还演化出了一段神话故事:刘邦斩蛇前,白蛇说:“你今天欠下的账总有一天要还的。

三国时期简介100字《三国演义》是中国古典四大名著之一,是中国第一部长篇章回体历史演义小说,全名为《三国志通俗演义》(又称《三国志演义》),作者是元末明初的著名小说家罗贯中。

《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云,以描写战争为主,诉说了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。

最终司马炎一统三国,建立晋朝的故事。

反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化,并概括了这一时代的历史巨变,塑造了一群叱咤风云的三国英雄人物。

《三国演义》经典故事介绍:1、空城计三国时期,诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马懿退兵”。

于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。

又叫士兵把四个城门打开,每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅,戴上高高的纶巾,领着两个小书童,带上一把琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急忙返回报告司马懿。

司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三军停下,自己飞马前去观看。

离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,笑容可掬,正在焚香弹琴。

左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,手里拿着拂尘。

城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,令后军充作前军,前军作后军退走了。

2、三顾茅庐官渡大战后,曹操打败了刘备。

刘备只得投靠刘表。

曹操为得到刘备的谋士徐庶,就谎称徐庶的母亲病了,让徐庶立刻去许都。

徐庶临走时告诉刘备,南阳邓县隆中有个奇才叫诸葛亮,如果能得到他的帮助,就可以得到天下了。

中国历史上的三国时期是怎样的中国历史上的三国时期是一段充满战争与改革的时期。

它持续了近60年,从公元220年到280年。

三国时期发生在东汉末年,随着中央政权的瓦解和地方军阀的崛起,中国分裂成了三个主要的政权中心:魏、蜀和吴。

本文将探讨三国时期的政治、军事和文化变迁,以及对中国历史的影响。

一、政治变迁在东汉末年的混乱局势下,各地军阀纷纷起兵,争夺最高权力。

最终,曹操建立了魏国,并成为该时期最强大的势力。

刘备则在蜀地建立了蜀国,孙权则在江东建立了吴国。

在三国时期,魏国采用了中央集权的政治制度,曹操集中了大量的军政权力,实际上成为了一个独裁者。

蜀国和吴国则采取了相对分权的政治制度,重视地方政权的发展。

二、军事对抗三国时期也是中国历史上重要的战争年代。

魏国、蜀国和吴国之间多次发生激烈的军事对抗,形成了著名的三国鼎立局面。

这些战争不仅改变了中国的版图,还有很大程度上塑造了中国历史上的一些重要军事传统。

魏国的优势主要在于军事力量和战略规划。

曹操聪明而有政治手腕,他的军队在许多战役中展现了强大的组织能力和军事实力。

蜀国的优势则在于地理位置,蜀地山势险要,易守难攻。

蜀国皇帝刘备重视文化和教育事业,为蜀地培养了一大批文化人才。

吴国的优势则在于水战,江东水网纵横,孙权的军队能够充分利用地理优势。

三、文化交流与发展在三国时期,政治和军事斗争的同时,文化交流和发展也在不断进行。

曹操的才子曹植是魏国最重要的文化人物之一,他的作品《洛神赋》成为了中国文学史上的经典之作。

蜀国的文化则以诸葛亮为代表,他是中国历史上最著名的政治家和军事家之一,也是一位文学家,他的《出使表》被誉为忠诚的代表作品。

吴国的文化以诗人苏轼为代表,苏轼的诗作与自然景色相结合,表现了江南地区的独特文化风格。

在文化发展方面,三国时期对中国历史产生了深远的影响。

不仅促进了文学的繁荣,而且推动了艺术、音乐和哲学的发展。

蜀地的文人雅士们聚集在成都,形成了巴蜀文化的鼎盛时期。

部编版六年级历史上册总复习题目(含答案)第一章古代中国的耕读文明1. 什么是耕读文明?- 答案:耕读文明是指古代中国人民以农业生产和读书研究为基础的文明。

2. 古代中国农业的主要特点有哪些?- 答案:古代中国农业的主要特点包括:- 多种农作物的种植;- 有水利工程的建设;- 实行耕种、休耕轮作制度;- 采用农具和畜力劳动。

第二章周朝的建立与发展3. 周朝是在哪个时间建立的?- 答案:周朝是在公元前11世纪建立的。

4. 周朝的统治制度是什么?- 答案:周朝的统治制度是封建制度。

第三章上古时期的各国纷争与战国时期的统一战争5. 什么是战国时期?- 答案:战国时期是中国历史上春秋时期后期到秦朝建立前夕的时期,这个时期国家纷争激烈,战争频繁。

6. 戰國時期的秦國是如何统一六国的?- 答案:秦国通过一系列的战争,最终统一六国,建立了中国历史上第一个集中统一的大一统国家。

第四章秦始皇的统一中国7. 秦始皇追求的是什么?- 答案:秦始皇追求的是中原地区的统一。

8. 秦始皇如何统一中国?- 答案:秦始皇通过强力统一政策、修筑防御工事、统一文字、度量衡等措施,实现了中央集权的统一中国。

第五章汉朝的崛起与辉煌9. 汉朝的建立者是谁?- 答案:汉朝的建立者是刘邦。

10. 汉朝在政治制度上采取了什么措施?- 答案:汉朝在政治制度上采取了分封制和御史台制度。

第六章匈奴的威胁和汉朝的北方防线11. 匈奴是哪个民族?- 答案:匈奴是中国北方的游牧民族。

12. 汉朝采取了什么措施来对付匈奴的威胁?- 答案:汉朝修筑了长城来对付匈奴的威胁,并设立了边关巡逻兵团。

第七章汉朝的灭亡和三国时期13. 三国时期是中国历史上哪个朝代之后的时期?- 答案:三国时期是中国历史上东汉之后的时期。

14. 三国时期是怎么结束的?- 答案:三国时期是通过魏国灭蜀国和蜀国灭吴国,最终由晋朝统一结束的。

第八章秦汉文化的影响15. 秦汉时期的文化有哪些特点?- 答案:秦汉时期的文化特点包括:- 高度集权的官僚制度;- 丰富的文学作品和艺术创作;- 科技发展和经济繁荣。

三国后面是哪个朝代在中国历史上,三国时期是一个颇具传奇色彩的时代。

这个时期出现了魏、蜀、吴三国分立的局面,三国之间的斗争和纷争成为了历史的一大亮点。

然而,随着三国时期的结束,中国历史的进程也并没有就此停止。

那么,三国时期之后发生了哪个朝代呢?这个问题引起了人们的普遍关注和讨论。

三国时期的结束可以追溯到公元280年,当时曹魏灭亡,东吴丧失了对北方的控制,蜀汉也被曹魏所灭。

由于这一时期的政治动荡和联合政权的失败,出现了一种短暂的政治真空。

而在这短暂的真空之后,中国历史迎来了第一个统一的朝代——晋朝。

晋朝是中国历史上的一个重要朝代,它由司马炎建立,国号晋,共历经西晋和东晋两个阶段。

西晋建立于公元266年,东晋则在317年建立,共计历经了近八十年。

这一时期的晋朝虽然也有动荡和乱世的痕迹,但它延续了统一中国的局面,为中国历史的发展开辟了一个新的篇章。

晋朝是中国历史上重要的文化时期之一。

在这个时期,出现了许多著名的文化人士,如王导、郑玄、嵇康等,他们对中国文化的发展和传承作出了重要贡献。

晋朝也以文化繁荣和文人风采而闻名于世。

王羲之和陆机等著名书法家在这个时期的成就影响了后世,并成为了中国书法史上的重要一环。

晋朝的政治面貌也经历了一系列的变革。

西晋时期,由于王权过重,贵族势力强大,外戚干政等原因,国家政权不稳定,国势衰退。

而东晋时期,朝政比较清明,朝廷实行了一系列的改革和整顿,这使得东晋比西晋更加稳定和强大。

不过,晋朝在东晋时期也面临了北方少数民族入侵以及内外交困等问题,这最终导致了东晋的灭亡。

晋朝的灭亡并没有结束中国历史的进程。

晋朝被取代后,中国历史进入了南北朝时期。

南北朝时期是中国历史上一个动荡的时期,从420年开始,到589年结束,由宋、齐、梁、陈四个朝代组成。

南北朝时期的形成主要是由于西晋崩溃后,北方政权虽然重新统一,但南方地区依然保留着一些政权。

在这个时期,南方北方各个政权之间频繁发生战争和纷争,导致了整个国家的分裂和混乱。

松,虽然⼝分⽥和永业⽥原则上都不得买卖,但政府允许买卖的⼟地在条件与范围上都⼤为放宽,到后来不仅永业⽥可以买卖,⼝分⽥也可以买卖。

均⽥制是我国历史上较完备的⼀种⼟地制度,即把农民束缚在⼟地上。

均⽥制实⾏的前提是⼟地属于国家即⽆主的荒⽥。

唐朝前期⾄中期实⾏的均⽥制,为唐朝经济的发展奠定了基础。

到唐中期,因社会经济的发展,“丁⼝滋长,官⽆闲⽥,不复给授”,加之⼟地兼并,均⽥制消失。

更名⽥:亦称更名地。

清初,原明朝“藩封之产”,或因战乱荒芜,或因藩王勋戚逃亡后,⽥地为农民所占有,也有不少⽥⼟为当地豪强侵占。

顺治元年(1644年)起曾⼏次下诏,将这些⼟地收归国家所有。

康熙七年(1668年),清廷为了加速垦荒,增加赋税收⼊,第⼆年下诏将⼟地⽆偿给予原种之⼈,令其耕种,照常征粮。

这些“改⼊民名”的⽥⼟,因为承种者“⽌更姓名,⽆庸过割”,故“谓之更名地”。

更名⽥,促进了清朝初期经济的恢复和发展,在⼀定程度上缓和了清朝前期尖锐的阶级⽭盾和民族⽭盾。

封建地主⼟地所有制:⼟地所有权属于地主。

这是封建社会的主要⼟地所有制形式,也是占⽀配地位的⼟地所有制,在中国存在了两千多年,靠⼟地兼并和帝王赏赐⼟地⽽不断膨胀,是封建⽣产关系的基础。

它产⽣于战国时期,直到建国后的⼟地改⾰才被消灭。

封建农民⼟地所有制:⼟地所有权属于农民。

它虽不占主要地位,但是对封建⽣产关系内容的重要补充。

它与封建地主⼟地所有制共同构成封建经济基础,是专制主义中央集权制度建⽴和长期存在的重要基础。

这种⼩⾃耕农的⾃然经济以家庭为单位,是农业和家庭⼿⼯业的结合,它的主要特点是⾃给⾃⾜,但具有很⼤的分散性。

三、封建⼟地所有制的影响 ⼟地制度不断发展和完善的过程,体现了⽣产关系的调整适应着⽣产⼒的不断发展和变化,对封建经济的发展、社会经济的繁荣起了积极的作⽤,使中国的封建社会⾛向完善和成熟,推动了中国社会的进步和发展。

但这⼀完善的⼟地制度,也使⼩农经济在中国延续了两千多年,因为它的闭塞性和⾃给⾃⾜的特点,严重地阻碍了封建社会商品经济的发展,限制了⼿⼯业同农业的分离,尤其是对明朝中后期资本主义萌芽出现后,制约着资本主义⽣产关系的发展。

中国历史上的三国争霸魏蜀吴三国时期的与战争中国历史上的三国争霸魏蜀吴三国时期与战争中国历史上的三国时期是指公元220年至280年,中国东部地区出现了魏、蜀、吴三个国家的局面。

这个时期,三国之间进行了长时间的战争,不仅有战斗激烈的战役,还有充满策略的政治斗争。

本文将介绍魏、蜀、吴三国之间的背景及各自的特点,同时重点阐述三国之间的战争。

一、背景自公元184年开始的黄巾之乱,结束了东汉末年的统治,国家陷入动荡之中。

曹操作为当时的军事将领,很快崭露头角,成为权力的中心。

公元220年,曹操死后,其子曹丕篡位称帝,建立魏国,结束东汉朝廷的统治。

同时,刘备在蜀地建立了蜀汉,孙权在江东建立了吴国。

这样,中国东部地区被这三个国家掌控,形成了一个三分天下的局面。

二、魏国魏国地处中原,拥有丰富的人力资源和物质资源。

魏国政权稳定,实行了一系列的法律制度和政治改革,对内部的经济和军事有着良好的管理。

曹操领导的魏国更是打击了许多内乱势力,统一了中原地区。

魏国的军队备受瞩目,曹操以及他的后继者曹丕、曹睿都以发展军事力量为重。

魏国的军队有着严密的组织结构和战术体系,如将领之间的合作默契和兵种的灵活运用,使得他们在战场上取得了不少的胜利。

三、蜀国蜀国地处西南,相对于魏国和吴国而言,地势较为崎岖,交通不便。

刘备领导的蜀国在建立之初面临很大的困难,但通过其出色的政策和努力,逐渐发展成为一个相对稳定的国家。

蜀国军队以精兵强将著称,刘备拥有诸葛亮这一军事和政治智囊,提供了重要的支持和帮助。

同时,蜀国也注重培养军事人才,如赵云、黄忠等,在战争中发挥了重要作用。

四、吴国吴国地处江东,战略地位重要,海陆交通便利。

孙权领导的吴国在执政初期面临着各种困难,但幸运的是,他拥有大量的海贸资源和部分东吴地区的统治权。

吴国的海军力量强大,他们灵活运用水利,攻击敌人的水、陆运输线,对抗魏国的中原地区。

并且在政治层面,孙权以及他的继任者孙休和孙翊,都采取一些灵活的策略,以巩固国家的统治权。

历史上的三国,是怎么结束的

整个三国时代,出现了两大超级家族,他们都是复姓,司马和诸葛。

特别是司马家族,本身就是颍州的世家豪门,经荀彧推荐后,进入仕途,直到司马懿后期,权倾朝野,这种方式,以司马懿的孙子,司马炎废魏帝,建立晋国,结束。

司马懿,出生在一个庞大的家族,祖父司马钧为汉安帝时的征西将军,曾祖父司马量为豫章太守,祖父司马隽为颍川太守。

父亲司马防最大的成就,不是官拜京兆尹,洛阳市长,而是培养的八个儿子,都很出色,号称司马八达,后来成就最大的,当然是司马懿,此后这种优良的基因,延续到,他的儿子、孙子,在教育孩子,这方面,诸葛亮,确实差了一大截。

当然,这个家族,老祖宗并没有留下,天命所归,司马家族,会做皇帝,这种预言,一开始,司马懿进入仕途,只是希望有个好的起点,于是,曹操的第一次征召,拒绝了,颍川族长,也是曹操的首席谋士,荀彧,推荐,才进入的曹操幕府。

当时,在曹操手下,谋士能人众多,一个二十多岁的年轻,要出头,很难,直到公元217年,曹丕被正式确定为太子,两年后,司马懿荣升太子中庶子。

整个曹丕时代,司马懿都在攒资历,官位从尚书、督军、尚书右仆射,到抚军大将军、假节、录尚书事,最后,曹丕去世,司马懿被任命为四位顾命大臣之一。

战争之世,话语权是要用枪杆子打

出来的,这,司马懿肯定得感谢一个人,就是诸葛亮,要不是诸葛亮疯狂的北伐,司马懿也不会被推向前台,掌控军队。

司马懿第一次独立领军,对抗诸葛亮,是在公元231年,此时,司马懿已经是大将军、大都督,他的顶头上司,大将军、大司马曹真,刚去世。

对司马懿的历史感兴趣的童鞋,可以关注历史崔的“中国历史名人”,公众号lishi_cui。

帝国的最高权力,肯定掌握在皇帝手里,全国兵马也必须是曹氏的,司马懿的大将军似乎已经到头了,真正使司马懿,有不臣之心的,是某个大事件的发生,史称:高平陵之变。

这一切的根源,是曹丕的儿子,曹睿,将帝位传给了小孩子,7岁的曹芳,主少国疑,往往是权臣出头的最好机会。

这说明了什么问题呢?《论身体锻炼的重要性!》司马懿进入仕途的时候,是在曹操时期,曹老大死了,后来曹丕也死了,曹睿都死了,司马懿依然活着,这才是司马能篡位的最大保证。

当然,魏明帝曹睿,也是有准备的,他给儿子留的两位顾命大臣,一个是司马懿,另一个叫曹爽,大司马曹真的儿子,一开始的军政大权,都是掌握在曹爽手里。

高平陵之变的起因,是曹丕时期颁布的,九品中正制,具体内容,啪啦啪啦一大堆,核心就一点,权力应该集中在,世家大族手里。

大族的权力膨胀了,意味着皇权相应的被消弱。

为了应付这样的局面,曹爽主动出击:第一步,剥夺司马懿的一切实权,给了个太傅的虚衔,这一招很多人,都用过,早在春秋战国时期,秦

孝公为了给商鞅变法铺路,封首席大臣甘龙,为太师。

第二步,大量任用曹氏子弟以及寒门士子:曹氏子弟曹羲、曹训、曹彦,先后被封为中领军、武卫将军、散骑常侍,曹氏兄弟完全控制京师禁军;封表弟夏侯玄为中护军,掌管军队生杀大权;封丁谧、何晏、邓飏为尚书,何晏负责官员的人事任免;任用李胜为河南尹、毕轨为司隶校尉,在京城外围,再拉起一道防卫线。

第三步,对外战争,只要拥有实际的军功,曹爽的改革,才能顺利的走下去。

平心而论,曹爽并不像史书,记载的那样草包,史官们,拿的也是国家的工资,不把曹爽,写的白痴,怎么体现,司马家族夺权的正义性。

曹爽得势后,每一步棋,走的都很合理,只可惜,无论蜀汉还是东吴,都有天险挡着,打不进去。

对于含着金钥匙出生的曹爽,显然没有意识到,真正的威胁,往往来自内部,公元249年,曹爽带着曹芳扫墓,终于把深藏在京城内的,暗流,推向了高潮。

所有豪门世家,开始联合起来,司马懿成了他们的代言人,趁京城空虚,发动政变,结果曹爽被杀,夷三族,皇族权力被架空,司马家族成了最大的赢家,掌管曹魏军政大权。

司马懿的这次政变,很经典,因为司马家族只是控制了京城,大部分军权,依然集中在曹爽手里,而且他还有皇帝曹芳在手,只是所有一切都晚了,小子曹爽,终究还是失败了。

此后,司马懿开始了大规模的肃清运动,目的当然是,剿灭曹爽的老部下,这些都是不安定因素,典型的有:车骑

将军王凌、征西将军夏侯玄、征东大将军诸葛诞、毌丘俭、文钦。

司马懿在平定王凌叛乱后,不到一年,就死了,此后司马师接位。

司马师也是年少成名,是司马懿的长子,与夏侯玄、何晏齐名,他当上大将军后,既要面对蜀汉、东吴的进攻,还要肃清可能的叛乱。

不过有一点庆幸的是,蜀汉由于诸葛亮连年的北伐,国家被掏空了,经历了两代领导:蒋琬、费祎,都是在休养生息,没钱发动战争,姜维整天带着一万来人,只能在少数民族那,捣鼓捣鼓。

公元254年,司马师废曹芳,另立曹髦为帝。

公元255年,司马师在剿灭,镇东将军毌丘俭及扬州刺史文钦的叛乱后,暴毙,死了,他的弟弟司马昭继位。

为什么司马家族,没有经历主少国疑,司马师的继承者,不是他儿子,而是他二弟呢?因为,司马师生了五个孩子,都是女儿,要放在现代,为了个儿子,罚款都给交哭了,最后,实在没办法,过继了司马昭的次子,权力也都给了司马昭。

这个过继的次子,叫司马攸,因为涉及到继承人问题,最后被杀。

当时魏国毕竟是三国中,实力最强大的,而且司马家族的统治,平稳过渡,魏国的实力优势,随着时间的推移,越发明显,公元263年,司马昭发布功蜀灭吴战略,同年,邓艾兵临成都,刘禅开城投降。

公元265年,司马昭病死,他儿子司马炎继位,也就是那个会稽太守王朗,孙女王元姬的孩子,29岁。

司马炎继位时,一切都那么水到渠成,国内叛乱,父辈们,镇压的差不多了,同

年,逼迫魏帝曹奂,禅让,司马炎建立晋国。

建国后,司马炎花了十五年的时间,发展经济,消化蜀国,出现了三国时期,少有的太平盛世,江湖人称:太康之治。

而此时的,东吴,在孙权死后,陷入无休止的夺位大战,公元279年,大都督贾充率领司马伷、王浑、周浚、王戎、胡奋、杜预、王濬和唐彬等八部,分六路大举伐吴,第二年,孙皓开城投降,51年历史的孙吴灭亡。

故事,如果到这里,就结束了,一切都很美好,那么为什么后来,就变味了呢?当司马炎作为一个父亲,一个家族的族长,希望给后代留下整个帝国的时候,反思曹魏被司马家取代的经过,曹爽被杀,曹氏家族连个反抗的人都没有。

于是司马炎采取措施,分封司马家族的其他成员:“封皇叔祖父孚为安平王,皇叔父干为平原王,亮为扶风王,伷为东莞王,骏为汝阴王,肜为梁王,伦为琅邪王,皇弟攸为齐王,鉴为乐安王,几为燕王,皇从伯父望为义阳王,皇从叔父辅为渤海王,晃为下邳王,瑰为太原王,圭为高阳王,衡为常山王,子文为沛王,泰为陇西王,权为彭城王,绥为范阳王,遂为济南王,逊为谯王,睦为中山王,凌为北海王,斌为陈王,皇从父兄洪为河间王,皇从父弟楙为东平王。

”--引自《晋书·帝纪第三》这些人,都是有兵权的,镇守地方,目的当然是希望,共同辅助中央。

这一幕多么熟悉,一千多年后,朱元璋也干过,结果燕王朱棣,从诸侯王中,脱颖而出,取代明太祖钦定的皇太孙朱允炆,此后削藩,

才结束了这场内乱,但是在司马炎死后,爆发的八王之乱,没有等来属于他们的朱棣。

在内乱,消耗的差不多的时候,外族开始入侵,随后,五胡乱华。

-------------完---------------谢谢转载、分享我的私人微信:289950983关注“中国历史名人”公众号:lishi_cui。