动物采食量的生理调控

- 格式:pdf

- 大小:403.56 KB

- 文档页数:36

采食调控的方法3采食调控的方法结合介绍的哺乳动物生理特点,通过刺激采食中枢、减少胃内容积性反射、提高日粮适口性、调节一些激素水平等各方面,调控采食活动,提高生产性能。

3.1刺激采食中枢,提高采食量畜禽的下丘脑存在调控采食的神经中枢,由摄食中枢和饱觉中枢两部分组成。

摄食中枢和饱觉双肋中枢两者交互抑制,控制动物的取食活动。

因此,初级桥脑是控制采食的初级系统,对采食调节起了积极作用;绝大部分而脑的其他部分参与采食的整合,起了补充作用。

摄食中枢和饱食中枢两者交互抑制,控制动物采食。

中枢神经系统、消化道、胰、肝脏和机体的能量物质代谢库等组织和器官都积极参与了动物采食短期调节活动。

刺激采食中枢,提高采食量主要是利用一些药物。

已知巴洛妥类药能影响动物损害采食活动。

以6.5mg戊巴比妥钠注射于饥饿猪的鸭下丘脑外侧区,可抑制采食。

相反,若注射于腹内侧区则刺激饱食饭后猪采食。

在山羊和犊牛中也曾观察到有类似的结果。

这是因为这种药物可抑制动物的饱觉中枢,从而提高了食欲。

Morley(1990)的试验表明,主要在小肠下部分泌的缩胆胰素(CCK)是一种调控动物饱觉的因子。

由此推论,如能降低CCK的水平则可提高动物的采食量。

公司目前已经发现很多物质具有这种这种功效。

3.2减少腹腔内容积性反射、提高采食量兽药水产品胃肠道内广泛分布着机械、容积、化学、温度、渗透压等感受器,采食后食物和食糜刺激这些感受器,通过激活状态舌部而影响采食中枢活动状态。

动物采食后,食物主要停留在胃中其,而动物因品种、年龄等不同,其胃的大小也就有所不同,动物的采食量存在很大的差异。

但是,动物在胃中的消化是由胃的肌肉活动来完成的。

在生产中,通过对饲料进行适当的加工,调整饲料容积、物理性状,从而减少胃内容积性散射、提高采食量。

饲料容积是通过对消化道的膨胀作用而限制采食的;通过加工调制可降低减轻奶制品容积,提高采食量。

一般在饲喂前都要经过适当的加工调制。

经过物理的、化学的或机械的加工调制后,饲料的物理性状确实要发生变化。

最新整理养猪饲养管理- 采食量的调节整理动物的采食是一种复杂的活动,包括觅食、识别、定位感知、食入和咀嚼吞咽等一系列过程。

采食的饲料在消化道得以消化,其中的养分被吸收并参与体内代谢。

所有这些活动和过程均会影响动物的采食量。

然而, 大多数成年家畜即使在自由采食条件下,也能在很长一段时间内维持一个相对稳定的体重;某一品种的幼畜也趋向于以一定的速度生长。

显然成年家畜和幼畜能根据自己的能量需要来调节采食量。

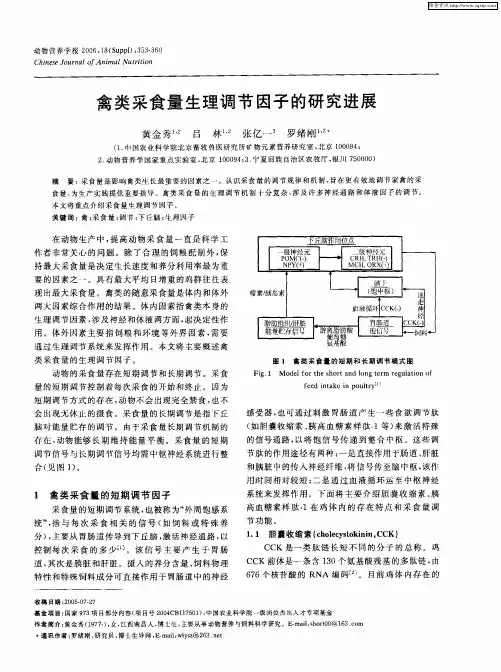

可见,动物的采食量存在短期控制和长期控制。

采食量的短期调节主要是控制每次采食的开始和终止(即摄食的开始和停止)。

因为短期调节方式的存在,动物不会出现完全禁食,也不会出现无休止的摄食。

采食量的长期控制即在较长时间内对采食量的调节。

由于采食量长期调节机制的存在,动物能够长期的维持能量平衡。

动物采食量的短期调节和长期调节主要受中枢神经系统的调控,而其他器官如感觉器官、胃肠道、肝、血液和脂肪组织也通过神经-体液的反馈作用参与采食量的调节。

实际上,中枢神经系统发出的指令是来自动物机体各部位的反馈信号的综合。

一、调节采食量的中枢神经系统(一)中枢神经系统的作用中枢神经系统(Central Nervous System,缩写为 CNS)是调节采食量的关键,其作用是使动物产生饥饿感和饱感,调节食欲的大小,从而引起采食的开始和停止,控制采食量。

饥饱是动物所处的消化生理的两种状态。

饥饿(hunger)指动物在一段时间内未采食而消化道内食物已排空时的生理状态。

动物采食饲料后,饥饿状态便会消失。

饱(satiety)则指动物采食后,消化道已充满食物时的生理状态。

食欲(appetite)是指动物想吃食的愿望,通常由一些内在因素(生理或心理因素)刺激或抑制动物的食欲。

食欲、饥饱状态均与采食行为和采食量有关。

当动物出现饿感,且食欲强时,动物能够采食大量的饲料。

若出现饿感,但缺乏食欲时,动物可能采食,不过采食量较少。

动物出现饱感时,便停止采食;但此时,不一定满足了食欲的需求。

调控动物采食量的内源因子采食是畜禽获取营养素的前提,更是其生长发育和进行生产的基础。

在实际生产中,采食量往往是畜禽营养需要的第一制约因素。

目前研究调控猪食欲主要有三个控制靶点:刺激口腔化学感受器、抑制胃肠道的饱感信号、刺激下丘脑食欲中枢。

如我们传统的香味剂和甜味剂,主要通过刺激畜禽鼻腔、口腔的化学感受器来达到诱食的目的,而对于抑制胃肠道的饱感信号、刺激下丘脑食欲中枢等都还处于理论研究当中。

目前研究发现,动物体内存在的食欲调控因子主要有食欲促进因子如神经肽Y(NPY)、生长素(Ghrelin)、食欲肽(Orexin)、阿片肽(Opioid)、内源性大麻素(Endocannabinoid)、黑色素聚集激素(melanin-concentratinghormone,MCH)、Y-氨基丁酸9人8人)和食欲抑制因子如瘦素(Leptin)、黑素皮质素受体(MCR)、胆囊收缩素(CCK)等,本文综述了NPY、Leputin、Ghrelin、Orexin、MCR、CCK和GABA等在动物采食调控上的作用机理、调控因子之间的相互作用和一些调控因子在动物生产中的应用效果。

1神经肽Y(NPY)1.1神经肽Y的结构和分布NPY自1982年由Tatermato首次从猪下丘脑中分离得到以后,人们对它的生物学功能进行了广泛的研究,发现NPY具有促进动物采食,影响激素分泌,调节体温、生物节律、性行为及情绪等作用。

Franciszek(1999)研究表明NPY是由36个氨基酸组成的活性单链多肽,该肽链折叠成发夹结构,Y是指分子两端的酪氨酸残基,它的结构与36个氨基酸的胰多肽(Ancreaticpolypeptide,pp)和肽YY(PeptideYY,PYY)极其相似,故认为同属胰多肽家族。

NPY有两个相互逆平行的螺旋区,一个富含脯氨酸的螺旋和一个&-螺旋,两个螺旋区都有两性电离的特定的3级结构,当某种因素造成这种分子的3级结构发生改变时,NPY的生物活性便消失。

2017年第11期1猪采食量的控制机制猪采食量的控制机制可被分解为3个水平。

在代谢水平上,营养物质的浓度、代谢产物或激素的水平可以刺激神经系统,促进动物采食开始或停止;在消化系统水平上,消化道食糜的量决定动物是否摄取更多的食物;外部环境的影响,如温度的变化会影响食物的采食量。

猪的采食行为是由位于大脑下面的下丘脑所控制的。

第一个是采食中枢(位于下丘脑外侧),在没有第二个中枢作用的情况下,会使动物不停地采食。

第二个是饱食中枢(位于下丘脑内侧),可以接收到动物采食的信号。

这两个中枢控制着动物的采食,可能还有中枢神经系统的其他部分参与了调节。

动物的采食量存在短期控制和长期控制。

采食量的短期调节主要是控制每次采食的开始和终止(即摄食的开始和停止)。

因为短期调节方式的存在,动物不会出现完全禁食,也不会出现无休止的摄食。

采食量的长期控制即在较长时间内对采食量的调节。

由于采食量长期调节机制的存在,动物才能够长期地维持能量平衡。

食物中的营养成分在消化道中释放、吸收,最终通过肝门系统进入肝脏,在这一过程中,养分(其中吸收的葡萄糖是最重要的因素)随循环血液流动,可通过3个途径向下丘脑饱食中枢发出信号宣告它们的存在。

①下丘脑存在葡萄糖受体,对血糖浓度变化敏感。

动物采食后,血糖浓度上升,触发葡萄糖受体,使动物食欲受到抑制,采食停止。

②动静脉血糖浓度的差异是器官或细胞吸收率的标识,也是引起动物产生饱感的重要原因。

下丘脑不仅存在葡萄糖受体,而且饱中枢和饿中枢还通过影响胰岛素分泌间接参与血糖的调节。

饱中枢抑制胰岛素分泌,饿中枢则促进胰岛素分泌。

胰岛素可促进细胞利用葡萄糖。

饱中枢对葡萄糖敏感,当动静脉葡萄糖差增加时,饱中枢对饿中枢的抑制作用加强,从而使动物产生饱感。

③肝脏也存在葡萄糖受体,并通过植物性神经将信号传递给中枢神经系统。

因为肝脏是养分吸收进入体内的第一个器官,因此,从肝脏反馈的信号比动静脉葡萄糖浓度差先到达中枢神经系统,使采食量的调节更准确。

动物采食饲料的多少直接影响其生产效率,采食量过低,饲料的能量用于维持体能的比例增加,其生产水平就会下降。

在畜牧业生产中,用消化性低的饲料饲喂动物,若能增加采食量,则能以较低的饲料成本维持较高的生产水平,因此采食量调控对动物生产具有重要的意义。

但在高度集约化的生产条件下,动物采食不足往往成为一个普遍现象。

充分发挥动物的生产潜力,进一步提高动物的生产性能,尽可能提高动物的采食量成为研究者和生产者考虑的主要因素之一。

虽然采食作为动物本能与生俱有,但这一生命活动却受体内复杂的神经和体液因素调节,动物的采食量调控是通过神经—内分泌、化学性和物理性的综合调控系统来实现的,其中中枢神经系统是最主要的调控手段。

1 动物的采食控制系统1.1动物采食量的调控中枢哺乳动物和禽类的采食受下丘脑的特定区域调控,其中,采食中枢(feeding center)位于下丘脑的旁侧(LHA),饱感中枢(satiety center)位于下丘脑室的中部的腹内侧核(VMN)。

而下丘脑内侧区的弓状核(ARC)、背内侧核(DMN)、室旁核(PVN)、视交叉上核(SCN)和外侧下丘脑区(LHA)皆可影响摄食行为,因而推断这些脑区中存在能重叠的食欲调节网络(appetite regulation network)。

ARC中不少神经元能合成食欲促进因子和抑制因子,并且有轴突延伸至VMN、DMN、PVN以及视前区中。

VMN是“饱感中枢”,是一些食欲调节因子受体的存在部位。

DMN中有神经元轴突伸入VMN;ARC可将神经肽Y(NPY ,一种最重要的食欲促进因子)传递至DMN,从而极可能成为DMN中刺激食欲的信号。

PVN是目前唯一证实可释放NPY的下丘脑区,是食欲促进因子作用的重要位点。

LHA是“饥饿中枢”,可合成部分食欲促进因子。

SCN是“生物节律中枢”,但在大鼠中其可能通过增加食欲促进因子的释放来启动夜间的摄食活动。

此外,SCN与VMN、DMN、LHA、ARC之间皆有突触联系。

对动物采食量调控技术的研究对动物采食量调控技术的研究韩红军孔凡成(逊克农场,黑龙江逊克164400)摘要:随着动物科技的高速发展,动物的生长性能较以前有了大大的提高.影响动物采食量的因素很多,而饲料的味道更是与动物的采食过程有着直接的联系.大量的试验及生产实践证明,动物尤其是猪畜产动物,具有比人类更敏感的味觉感受系统.因此可以通过研究动物的味觉系统的结构及生理调控机制.有针对性地使用动物偏好的调味剂来提高动物的采食量,特别是对疾病,断奶,换料,热应激及适口性不佳等不利因素导致的采食量不足具有明显的效果.关键词:嗅觉;味觉;采食量采食量是限制动物生产性能及基因潜力发挥的最主要因素之一.提高动物采食量,尤其是猪的采食量已逐渐成为动物营养生理研究的~大热点.嗅觉和味觉(在视觉的帮助下)是辨别和摄取食物的第1感觉系统.而最终采食行为则主要依靠其口腔内的化学感受器和能快速反应食物愉悦与否的嗅上皮细胞.无机离子,单糖和多糖,氨基酸和多肽,食物中的毒素等都能影响动物的采食行为.1猪采集食物生理特性分析l_1猪的味觉生理研究人和猪对不同甜味物质的甜度感觉不同.Glaser等(20O0)研究发现.碳水化合物类的甜味剂对人和猪的效果相同,而非碳水化合物对人有很高的甜度.对猪却没有反应.Kennedy等(1972)用蔗糖,葡萄糖和糖精钠配成水溶液喂猪,测定偏嗜效果.结果仔猪对0.005-0.01mol/L的蔗糖溶液有明显的偏好.与对照相比,饮水量超过90%;而糖精钠的结果显示.在0.005~0.01mol/L时,始终未能超过90%,并且在0.1~1mol/L时拒绝饮用.1.2猪的嗅觉生理研究"双料槽模型"及"三饮水槽偏嗜试验"已被广泛用于测定猪对饲料的偏爱程度.McLaughlin等(1983)用经典的双料槽试验测定猪对不同风味的偏好程度(表1).该项研究结果表明,一定要进行动物试验后才能确定该种香味剂是否有效,并非所有的奶香或果香都有同样的诱食效果.表1乳仔猪对8组96种不同风味香味剂的偏好香型组香型种类中一高度偏好无偏好中一高度厌恶黄油奶酪脂肪水果青草肉味霉味甜味合计(55%~69%)(44%~5496)(28%~4396)2采食量调控的应用试验2.1调味剂对仔猪采食量及生长性能的影响研究仔猪料中同时添加香味剂和甜味剂能提高采食量,生长速度和饲料转化率.选用120头断奶的丹麦长白猪(平均体重5.1kg)分5组,分别为T-1(对照组)和r-2,T一3,T-4,T一5四个试验组(分别在对照组基础上加相同浓度但不同风味的水果香型香味剂).试验开始的前3周饲喂乳猪料,3—5周用仔猪料.结果显示4个试验组之间生产性能没有显着差异,而试验组与对照组间差异显着,这说明添加香味剂有明显的诱食效果.在试验的第1阶段(O一21d),香味剂可以提高采食量(P: 0.11)和日增重(P_0.06),对饲料转化率没有影响.提高日增重可能是香味剂改善了饲料适口性.在饲喂仔猪料阶段(21—35d)和试验全期(断奶后0~35d).香味剂不仅提高采食量(分别为P=0.14和P--0.11)和显着提高体增重(P=O.02和P--0.O1).而且改善饲料报酬(分别为P= 0.02和P=0.12).香味剂在从乳猪料转换到仔猪料的过程中,能非常有效地阻止采食量的下降.能有效地阻止采食量的下降.使饲料具有很好的适口性和较高的消化率.另外,饲料利用率提高,表明仔猪的胃肠道粘膜发育得较好.2-2应用调味剂掩盖饲料不良气味和换料产生风味差异的研究2.2.1断奶仔猪试验仔猪断奶期间的应激使采食量明显下降,V anHeugten等(2002)在断奶仔猪饲料中添加香味剂,目的是为了帮助仔猪由母奶过渡到固体饲料(试验第1阶段)和由第1阶段料过渡到消化率和适口性较差的第2阶段料.尽管未能发现乳猪对第1阶段的料比母乳更偏好,但他发现添加香味剂在阻止乳仔猪从母乳过渡到干饲料和由第1阶段料过渡到第2阶段料时采食量下降起到了很好的效果.2.2.2生长肥育猪试验全球性蛋白质饲料紧缺导致价格上扬,尤其是豆粕和鱼粉.在猪饲料中使用菜籽粕或"双低菜籽粕"能降低成本.猪对苦味很敏感,菜粕的苦味影响了适口性.从而限制了菜粕在猪饲料中的使用量.同时, 更换饲料也会导致采食量下降.添加香味剂可以淡化饲料中的苦味, 使猪对味道产生正面反应.香味剂作为饲料的风味标识或适口性增强剂,可以帮助营养师们在肥育猪料中更好地选用适口性较差,成本较低的原料.添加5%,10%和15%普通菜粕显着降低肥育猪的采食量,添加量达5%时.采食量即显着下降.突然转用含15%普通菜粕的饲粮,采食量下降达21%.但同时添加香味剂,不会对采食量产生显着影响.在含有5%,10%和15%普通菜粕的配合饲料中,添加香味剂采食量分别提高9%,7%和8%(表2).表2饲料中添加菜籽粕和香味剂对猪采食量的影响g/头4周5周6周Sm.:无菜粕基础饲料:Cxl,2,3:分别添加5%,1O%,15%RSM;F:添加香味剂(100ms/ks);ab:显着性标记(P<O.05),以下同.2.3使用香味剂进行风味印记的研究人类在出生几天就能识别甜味和苦味.并能对甜味表示愉悦.对苦味表示厌恶.许多证据表明,幼年和成年动物在胎儿期或很早就对一些风味产生偏好.在断奶期间,仔猪需要一定的时间适应新的饲料,而通过"风味印记"可以缩短仔猪的断奶适应期.为了使母奶和断奶料具有相同的风味.要先在哺乳母猪料中添加香味剂.研究结果表明.母奶和断奶料中均含有香味剂的仔猪比完全不含有香味剂的仔猪和仅在母奶中含有香味剂的组采食量和生长速度均显着提高.3结论动物对新的饲料或原料有两种不同的反应:先天性偏好(动物天生会选择这种食物)或先天性厌恶(动物天生会拒绝采食).研究表明动物面对新的饲料大多数情况下会趋向于先天性厌恶.动物选择食物可能根据饲料的营养成分.也可能根据饲料的适口性.而且,动物也能从不愉快的采食经验中学习.通过后天的采食经验而对某些食物或食物原料产生偏好.叫获得性偏好.遗憾的是.我们目前还不全面了解饲料的组成和原料的适口性之间的关系.对香味剂与饲料原料之间的互作机制尚不完全明确.有关这方面的研究尚在进行中.参考文献『11周明.动物采食量调控机制的研究进展『J1.粮食与饲料工业,1996, (8):21~23.『21杨彩梅.动物采食量调控的新因子——增食因子Ⅲ饲料工业,2002, 23(4):12~14.432566坫∞00加n0∞驰。

动物采食生理特点及采食量调控技术的研究一、动物味觉和嗅觉生理学研究概况在嗅觉方面,有证据显示动物从水生到陆地进化时已经具有感觉空气中挥发性元素的能力。

高等脊椎动物,特别是哺乳类,具有较大面积的嗅觉区和较多的嗅觉细胞和嗅觉遗传基因,但人类与其他多数哺乳动物相比表现出较低的趋势。

例如,对丁酸的最低感受浓度(每cm3空气中含有的分子数),狗为104而人为1013(Leibetseder,1978)。

在味觉方面,鱼类(或水生类)只是进化到能分化出一系列较宽范围的分子。

相反,人和非灵长类哺乳动物甚至鸟类的最初的5种味觉(甜、苦、酸、咸、鲜)和味觉感受机制似乎很相似。

猪有3种不同形状的味觉突起(菌状、杯状、叶状),每个突起有成千上万个味蕾。

每个味蕾有50~150个味觉细胞,每个味觉细胞有大量微绒毛突起伸进舌粘膜。

每个味蕾上的细胞能够辨认所有5种基本味觉,但是一个细胞只表达其辨认的一种味觉受体蛋白。

受体蛋白在微绒毛细胞膜上,与口腔中的可溶性化学物相接触。

当受体蛋白与其特异性配位基结合时,引发细胞内发生一系列的生化反应,刺激感觉神经而使感觉神经发出突触信号,信号脉冲式传导到对应的大脑皮层区。

菌状突起基本上受鼓索神经(CT)支配,杯状和叶状突起主要受舌咽神经(NG)支配。

然而,口腔(主要是舌头、会厌、上腭)上突起的分布和每个突起上的味蕾数因动物种类不同而异。

1、猪的味觉生理研究人和猪对不同甜味物质的甜度感觉不同。

Glaser等(2000)研究发现,碳水化合物类的甜味剂对人和猪的效果相同,而非碳水化合物对人有很高的甜度,对猪却没有反应。

Kennedy等(1972)用蔗糖、葡萄糖和糖精钠配成水溶液喂猪,测定偏嗜效果。

结果仔猪对0.005~0.01mol/L的蔗糖溶液有明显的偏好,与对照相比,饮水量超过90%;而糖精钠的结果显示,在0.005~0.01mol/L时,始终未能超过90%,并且在0.1~1mol/L时拒绝饮用。