科教版六年级科学下册《放大镜》.ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:24

小学六年级下册科学《放大镜》课件【】一、教学内容本节课我们将学习小学六年级下册科学教材中《放大镜》一节。

具体内容涉及第三章《观察与发现》的第二节,详细内容包括放大镜的原理、使用方法以及其在生活中的应用。

通过学习,让学生了解并掌握放大镜的基本知识,培养观察和发现的能力。

二、教学目标1. 知识目标:使学生掌握放大镜的原理,了解其使用方法,并能在实际生活中运用。

2. 技能目标:培养学生运用放大镜观察、发现和解决问题的能力。

3. 情感目标:激发学生对科学的兴趣,培养他们探索未知、勇于实践的精神。

三、教学难点与重点教学难点:放大镜的原理及其在实际生活中的应用。

教学重点:掌握放大镜的使用方法,培养观察和发现的能力。

四、教具与学具准备教具:放大镜、显微镜、实物展台、PPT课件。

学具:每人一个放大镜、观察标本、记录本、铅笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)展示一个神秘的盒子,让学生猜测里面有什么。

引导学生用放大镜观察,激发他们的好奇心。

2. 知识讲解(10分钟)讲解放大镜的原理,引导学生了解其使用方法,并通过实物展示,让学生感受放大镜的放大效果。

3. 例题讲解(10分钟)通过PPT展示例题,讲解如何运用放大镜观察物体,并引导学生进行观察、讨论。

4. 随堂练习(10分钟)发放观察标本,让学生运用放大镜进行观察,并记录观察结果。

5. 小组讨论(5分钟)7. 课堂小结(5分钟)对本节课的学习内容进行回顾,强调放大镜的使用方法和观察技巧。

六、板书设计1. 放大镜的原理2. 放大镜的使用方法3. 放大镜在生活中的应用七、作业设计1. 作业题目:运用放大镜观察身边的物体,并记录下来。

答案:略。

2. 作业题目:思考放大镜在生活中的其他应用,并与同学分享。

答案:略。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生掌握了放大镜的原理和使用方法。

课后,教师应关注学生对放大镜应用的拓展思考,鼓励他们发现生活中的科学现象,培养他们的观察力和创新能力。

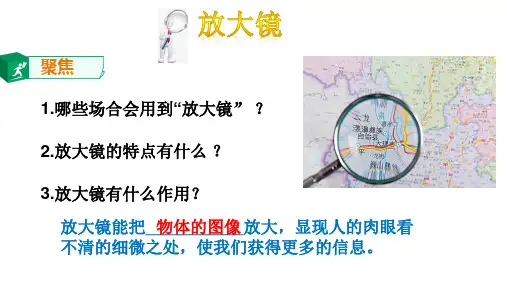

教科版科学六年级下册单元知识点(图文版)第一单元《微小世界》1.放大镜也叫凸透镜, 镜片的特点是透明、中间厚边缘薄。

凡是和放大镜具有同样特点的器皿(比如加满水后的烧杯、烧瓶等)都具有放大物体图像的功能。

用放大镜观察电视机和计算机的屏幕所看到的色彩点是由红、绿、蓝三色组成。

2.正确使用放大镜的方法:3.放大镜的放大倍数和镜片的凸度有关, 凸度越大, 放大倍数就越大。

由此可推断, 球形的透明物放大倍数最大。

4.人类最早使用的凸透镜是用透明水晶琢磨而成。

在13世纪, 英国一位主教格罗斯泰斯特最早提出放大装置的应用, 他的学生培根根据他的建议, 设计并制造出了能增进视力的眼镜。

5、通过放大镜能观察到更多关于昆虫的细节。

如:苍蝇在竖直光滑的玻璃上不会滑落, 这和它脚的构造有关;蝇的眼睛是复眼, 每只小眼睛都是六角形;蟋蟀的耳朵长在足的内侧;蝴蝶翅膀上布满的彩色小鳞片, 实际上都是扁平的细毛。

6.昆虫复眼虽有很多小眼组成, 但他们的视力很差, 但对于移动物体的反应却很灵敏。

7、昆虫头上的触角就是它们的“鼻子”, 能分辨各种气味, 比人的鼻子灵敏得多。

蝴蝶的触角是棒状、蟋蟀和蝗虫的触角丝状、蚕蛾的触角羽毛状、天牛的触角鞭状、蜜蜂和蚂蚁触角膝状;口诀: 蝗蟋丝, 蜜蚂膝, 天鞭蛾羽蝴蝶棒8、蚜虫喜欢在植物的嫩枝上吸食汁液, 它的大小如针眼, 在10倍放大镜下可以看清它们的肢体。

蚜虫的天敌是草蛉虫及其幼虫。

9、食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是具有规则几何外形的固体, 我们把这样的固体物质叫做晶体。

晶体形状多种多样, 但都很有规则, 有的晶体较大, 肉眼可见, 有的较小, 需要在放大镜或显微镜下才能看见。

10、许多岩石是由矿物晶体集合而成。

如花岗岩是由长石、云母、石英等矿物的晶体组成。

11.常见的晶体和非晶体:晶体: 雪、霜、冰、食盐、碱面、味精、白糖、石英、水晶、明矾、各种金属、各类矿物等。

非晶体: 玻璃、塑料、泡沫、蜡烛、橡胶、石油、动植物脂肪、松香、沥青、蜂蜡等。