2018高三地理一轮复习岩石圈的物质循环与地壳运动

- 格式:ppt

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:34

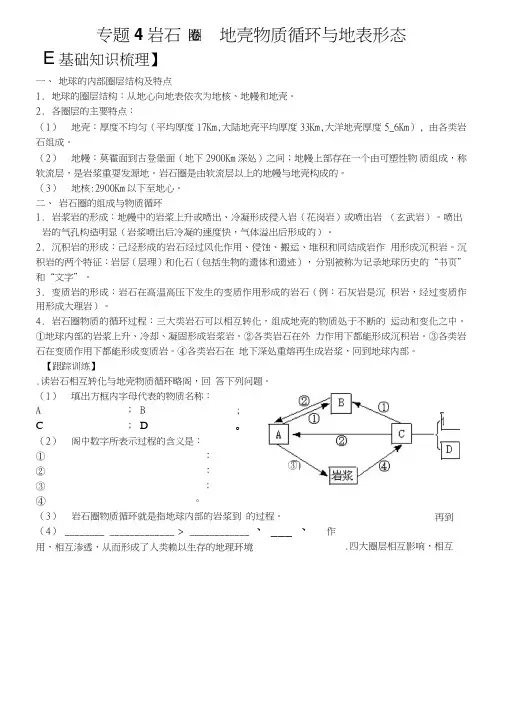

E 基础知识梳理】一、 地球的内部圈层结构及特点1. 地球的圈层结构:从地心向地表依次为地核、地幔和地壳。

2. 各圈层的主要特点:(1) 地壳:厚度不均匀(平均厚度17Km,大陆地壳平均厚度33Km,大洋地壳厚度5_6Km ), 由各类岩石组成。

(2) 地幔:莫霍面到古登堡面(地下2900Km 深处)之间;地幔上部存在一个由可塑性物 质组成,称软流层,是岩浆重耍发源地。

岩石圈是由软流层以上的地幔与地壳构成的。

(3) 地核:2900Km 以下至地心。

二、 岩石圈的组成与物质循环1. 岩浆岩的形成:地幔中的岩浆上升或喷出、冷凝形成侵入岩(花岗岩)或喷出岩 (玄武岩)。

喷出岩的气孔构造明显(岩浆喷出后冷凝的速度快,气体溢出后形成的)。

2. 沉积岩的形成:己经形成的岩石经过风化作用、侵蚀、搬运、堆积和同结成岩作 用形成沉积岩。

沉积岩的两个特征:岩层(层理)和化石(包括生物的遗体和遗迹), 分别被称为记录地球历史的“书页”和“文字”。

3. 变质岩的形成:岩石在高温高压下发生的变质作用形成的岩石(例:石灰岩是沉 积岩,经过变质作用形成大理岩)。

4. 岩石圈物质的循环过程:三大类岩石可以相互转化,组成地壳的物质处于不断的 运动和变化之中。

①地球内部的岩浆上升、冷却、凝固形成岩浆岩。

②各类岩石在外 力作用下都能形成沉积岩。

③各类岩石在变质作用下都能形成变质岩。

④各类岩石在 地下深处重熔再生成岩浆,冋到地球内部。

【跟踪训练】.读岩石相互转化与地壳物质循环略阁,回 答下列问题。

(1) 填出方框内字母代表的物质名称: A ; B ;C ;D o(2) 阁中数字所表示过程的含义是: ① : ② :③;④。

(3) 岩石圈物质循环就是指地球内部的岩浆到 的过程。

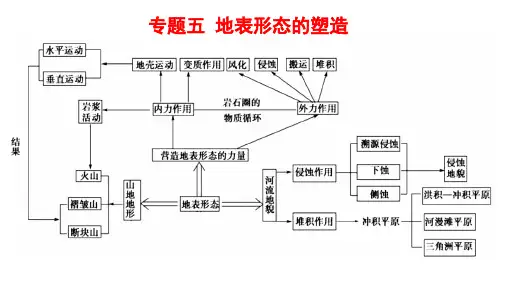

(4) ________ _____________ > ____________ 、 ___ 、 作用,相互渗透,从而形成了人类赖以生存的地理环境专题4岩石 地壳物质循环与地表形态③再到.四大圈层相互影响,相互三:内、外力作用与地表形态变化(一)、内、外力作用比较(二)、摺皱与断层、摺皱与断层的比较(三)研究地质构造的意义:①找矿、找水:背斜是良好的储油构造,石油、天然气 一般存在于背斜构造之中;向斜构造有利于储存地下水。

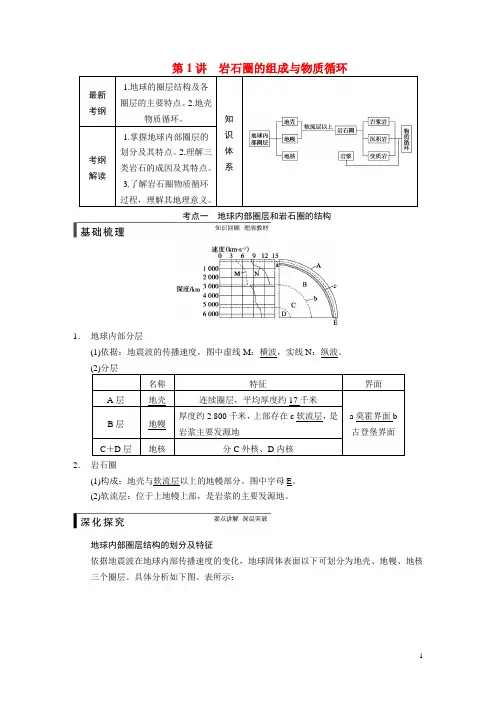

第1讲岩石圈的组成与物质循环最新考纲1.地球的圈层结构及各圈层的主要特点。

2.地壳物质循环。

知识体系考纲解读1.掌握地球内部圈层的划分及其特点。

2.理解三类岩石的成因及其特点。

3.了解岩石圈物质循环过程,理解其地理意义。

考点一地球内部圈层和岩石圈的结构1.地球内部分层(1)依据:地震波的传播速度,图中虚线M:横波,实线N:纵波。

(2)分层名称特征界面A层地壳连续圈层,平均厚度约17千米a莫霍界面b古登堡界面B层地幔厚度约2 800千米,上部存在c软流层,是岩浆主要发源地C+D层地核分C外核、D内核2.岩石圈(1)构成:地壳与软流层以上的地幔部分。

图中字母E。

(2)软流层:位于上地幔上部,是岩浆的主要发源地。

地球内部圈层结构的划分及特征依据地震波在地球内部传播速度的变化,地球固体表面以下可划分为地壳、地幔、地核三个圈层。

具体分析如下图、表所示:圈层名称不连续面深度(km)地震波的速度变化特征地壳莫霍界面古登堡界面平均172 900(纵波和横波速度明显加快)(纵波速度突然下降,横波消失)①固体外壳;②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄地幔上地幔①固态,上地幔上部存在一个软流层,物质处于熔融状态;②温度、压力、密度增大下地幔地核外核呈熔融状态内核呈固态,温度很高,压力、密度很大[误区警示]地壳与岩石圈的比较岩石圈不仅包括地壳全部,还包括上地幔顶部,即软流层以上的部分。

1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”。

)(1)(2011·大纲全国文综)读图知,组成该山体岩石的矿物直接来自地表。

( × )解析根据景观图片中山体的形态和火山喷发的景象可以判断出该山体属于火山,其岩石为岩浆岩,是由来自上地幔上部软流层的岩浆冷却凝固形成的。

因此,组成该山体岩石的矿物直接来自地幔。

(2)(2010·江苏地理)2010年3月以来,北大西洋极圈附近的冰岛发生大规模火山喷发,这些蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是岩石圈—大气圈—水圈、生物圈。

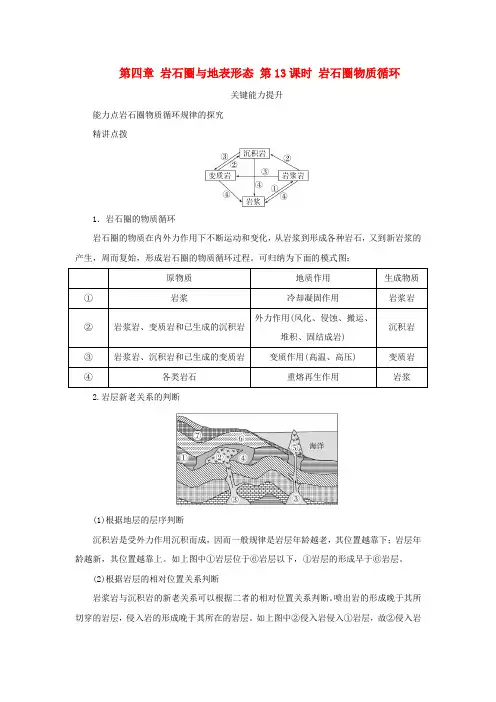

第四章岩石圈与地表形态第13课时岩石圈物质循环关键能力提升能力点岩石圈物质循环规律的探究精讲点拨1.岩石圈的物质循环岩石圈的物质在内外力作用下不断运动和变化,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生,周而复始,形成岩石圈的物质循环过程。

可归纳为下面的模式图:原物质地质作用生成物质①岩浆冷却凝固作用岩浆岩外力作用(风化、侵蚀、搬运、②岩浆岩、变质岩和已生成的沉积岩沉积岩堆积、固结成岩)③岩浆岩、沉积岩和已生成的变质岩变质作用(高温、高压) 变质岩④各类岩石重熔再生作用岩浆2.岩层新老关系的判断(1)根据地层的层序判断沉积岩是受外力作用沉积而成,因而一般规律是岩层年龄越老,其位置越靠下;岩层年龄越新,其位置越靠上。

如上图中①岩层位于⑥岩层以下,①岩层的形成早于⑥岩层。

(2)根据岩层的相对位置关系判断岩浆岩与沉积岩的新老关系可以根据二者的相对位置关系判断。

喷出岩的形成晚于其所切穿的岩层,侵入岩的形成晚于其所在的岩层。

如上图中②侵入岩侵入①岩层,故②侵入岩的形成晚于①岩层;⑤喷出岩切穿⑦岩层,⑤喷出岩的形成晚于⑦岩层。

(3)根据岩层的接触关系判断变质岩是在变质作用(高温、高压条件)下形成的,多受岩浆活动的影响,因而变质岩的形成晚于与其相邻的岩浆岩。

如上图中④岩层位于②岩浆岩与围岩(①或⑥)之间的接触带上,④岩层为变质岩,其形成晚于②岩浆岩。

真题感悟[典例] [2020·全国Ⅲ卷]如图示意某地质剖面,其中①指断层。

据此完成(1)~(2)题。

(1)①②③④中最先形成的是( )A.①B.②C.③D.④(2)砂砾石层的下界为相对平坦而广阔的面。

该面形成时期,所在区域可能( )A.地壳持续抬升,遭受侵蚀B.地壳持续下降,接受沉积C.地壳运动稳定,遭受侵蚀D.地壳运动稳定,接受沉积[解题能力培养][答案] (1) (2)变式演练[2024·江苏无锡市调研]岩浆热场指的是很短时间内一个局部区域出现的岩浆活动使该区域地热梯度明显上升,形成局部区域的瞬间热场。

高三地理一轮复习——岩石圈一、地球的圈层结构A.划分依据——地震波B.不连续面——地震波传递过程中,速度明显改变的界面二、地壳的物质组成及物质循环1.地壳的物质组成(1)矿物:具有确定化学成分,物理属性的单质或化合物,有气态、液态和固态三种基本存在形式。

(2)岩石:有一种或多种矿物组成的体积较大的固态矿物集合。

2.地壳的物质循环(1)动力:地球内部放射性物质的衰变产生的热能。

(2)意义: ①形成了地球上丰富的矿物资源。

②改变了地表形态,塑造出了千姿百态的地貌景观。

③实现了地区之间,圈层之间的物质交换和能量传输。

三、地球表面形态 1、海洋地貌海岭片理层理大陆架大陆坡洋盆海沟岩浆岩 变质岩沉积岩 岩浆1234 3312 1—变质作用 2—沉积作用 3—重熔再生4—上升冷凝大陆架:大陆向海洋延伸部分,坡度较缓,深度一般不超过200m,这里海洋生物资、石油资源和天然气资源丰富。

大陆坡:大陆架外缘向洋底过度的斜坡,一般坡度较陡。

大样底:大陆坡以下的广阔地区,也是大洋的主体部分。

2、陆地地貌(复习)山地:一般指海拔在500米以上,起伏较大的地貌。

特点是起伏大,坡度陡,沟谷深,多呈脉状分布。

丘陵:表面形态起伏和缓,绝对高度在500米以内,相对高度不超过200米,起伏不大,坡度较缓。

平原:平原是陆地上最平坦的地域,海拔一般在200米以下。

平原地貌宽广平坦,起伏很小,它以较小的起伏区别于丘陵,以较小的高度来区别于高原。

盆地:顾名思义,就像一个放在地上的大盆子,有下凹和隆起的部分,是一种四周高(高原或山脉)中间低(丘陵或平原)的地形。

高原:海拔高度一般在1000米以上,面积广大,地形开阔,周边以明显的陡坡为界,比较完整的大面积隆起地区。

3、地球表形态变化(重点)A.地质作用:引起地壳及其表面形态不断变化的作用叫做地质作用,按其能量来源可以分为内力作用和外力作用。

风化:指地表或接近地表的坚硬岩石,在与大气、水及生物接触过程中产生的物理、化学变化而在原地形成松散堆积物。