自然科学基础1(第一章)

- 格式:ppt

- 大小:115.00 KB

- 文档页数:10

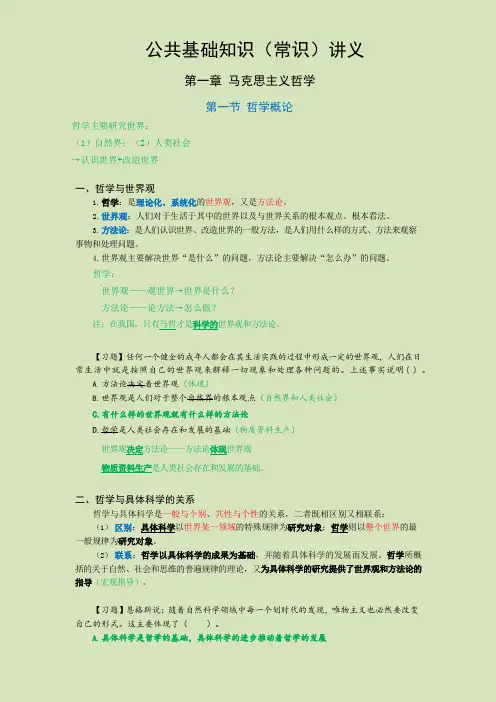

公共基础知识(常识)讲义第一章马克思主义哲学第一节哲学概论哲学主要研究世界:(1)自然界;(2)人类社会→认识世界+改造世界一、哲学与世界观1.哲学:是理论化、系统化的世界观,又是方法论。

2.世界观:人们对于生活于其中的世界以及与世界关系的根本观点、根本看法。

3.方法论:是人们认识世界、改造世界的一般方法,是人们用什么样的方式、方法来观察事物和处理问题。

4.世界观主要解决世界“是什么”的问题,方法论主要解决“怎么办”的问题。

哲学:世界观——观世界→世界是什么?方法论——论方法→怎么做?注:在我国,只有马哲才是科学的世界观和方法论。

【习题】任何一个健全的成年人都会在其生活实践的过程中形成一定的世界观,人们在日常生活中就是按照自己的世界观来解释一切现象和处理各种问题的。

上述事实说明( ) 。

A.方法论决定着世界观(体现)B.世界观是人们对于整个自然界的根本观点(自然界和人类社会)C.有什么样的世界观就有什么样的方法论D.哲学是人类社会存在和发展的基础(物质资料生产)世界观决定方法论——方法论体现世界观物质资料生产是人类社会存在和发展的基础。

二、哲学与具体科学的关系哲学与具体科学是一般与个别、共性与个性的关系,二者既相区别又相联系:(1)区别:具体科学以世界某一领域的特殊规律为研究对象;哲学则以整个世界的最一般规律为研究对象。

(2)联系:哲学以具体科学的成果为基础,并随着具体科学的发展而发展。

哲学所概括的关于自然、社会和思维的普遍规律的理论,又为具体科学的研究提供了世界观和方法论的指导(宏观指导)。

【习题】恩格斯说:随着自然科学领域中每一个划时代的发现,唯物主义也必然要改变自己的形式。

这主要体现了()。

B.哲学为具体科学提供世界观和方法论的指导(本身说法正确,但与题干无关)C.哲学揭示一般规律,具体科学揭示个别规律(本身说法正确,但与题干无关)D.哲学是对具体知识的概括和总结(本身说法正确,但与题干无关)具体科学:自然科学:物理、化学、生物社会科学:历史、政治、经济思维科学:心理、逻辑【习题】我国著名的地质学家李四光在从事地质学研究中,自觉应用马克思主义哲学的基本原理和方法,创立了地质力学的新理论,对我国石油地质工作作出了巨大的贡献。

《自然科学基础》课程教学大纲课程编号:311ZB003课程名称:《自然科学基础》 natural science base课程类别:专业必修课授课学时:64学分: 4课程性质:本课程是小学教育专业的一门必修的综合基础课。

本课程将物理学、化学、生物学及地学、天文学的基础知识及其应用加以综合,理论联系实际,体现应用性和针对性。

课程目标:知识:使学生掌握以下知识:♦从现代综合性的视野了解世界的物质性;♦宇宙世界的形成和演化;太阳系结构、起源、特征、演化♦地球环境及演化、自然地理分异、环境科学与生态学♦物质构造之迷、运动和力、分子运动和热、电磁与光♦化学反应的实质及类型、无机界与无机化学、有机物与有机化学♦生命的起源、基本特征与结构生物的进化、生物的多样性、生物与环境、生物工程技术能力与技能:通过学习,使学员获得一些自然科学的基础知识、基本原理与实际应用,了解一些自然科学的研究方法及理解自然科学的基本思想方法。

,拓宽学生知识面,形成的综合性的知识结构,提高分析问题和解决问题的能力。

态度与情感:激发学生学习科学的兴趣,获得研究和探究相关学科的乐趣。

用科学的方法及科学的态度关心环境、能源、卫生、健康等与现代社会有关的化学问题。

善于用辩证唯物主义思想解决实际的问题,培养科学精神与科学态度,提高科学素养。

先修后续课程:先修中学化学、中学物理、中学生物及中学地理等课程课程内容:第一章绪论【目的要求】1.了解自然科学的对象、性质和作用。

了解自然科学的历史演进。

2.理解自然科学的体系结构。

【重点与难点】自然科学的体系结构。

【主要内容】1.1 自然科学的对象、性质和作用1.2 自然科学的体系结构1.3 自然科学的历史演进第二章宇宙世界【目的要求】1.了解宇宙的形成和演化及太阳系的组成。

2.理解宇宙的形成和演化的基本理论、太阳系的形成和演化演说。

3.掌握宇宙大爆炸理论及太阳的圈层构造及各圈层的特征。

【重点与难点】1.宇宙的形成和演化的基本理论、太阳系的形成和演化演说。

自然科学基础教案第一章:自然科学概述教学目标:1. 了解自然科学的定义、特点和分类。

2. 掌握自然科学研究的基本方法。

3. 理解自然科学对社会发展的作用。

教学内容:1. 自然科学的定义和特点2. 自然科学的分类3. 自然科学研究的基本方法4. 自然科学对社会发展的作用教学活动:1. 导入:通过提问方式引导学生思考自然科学的概念。

2. 讲解:详细讲解自然科学的定义、特点和分类。

3. 案例分析:分析具体的自然科学研究案例,让学生了解自然科学研究的基本方法。

4. 讨论:让学生探讨自然科学对社会发展的作用,分享自己的观点。

第二章:物理学基础教学目标:1. 了解物理学的基本概念和原理。

2. 掌握物理学的基本实验方法和技巧。

3. 理解物理学在自然科学中的地位和作用。

教学内容:1. 物理学的基本概念和原理2. 物理学的基本实验方法和技巧3. 物理学在自然科学中的地位和作用教学活动:1. 导入:通过生活中的实例引出物理学的基本概念。

2. 讲解:详细讲解物理学的基本概念和原理。

3. 实验演示:进行物理学基本实验,让学生掌握实验方法和技巧。

4. 讨论:让学生探讨物理学在自然科学中的地位和作用,分享自己的观点。

第三章:化学基础知识教学目标:1. 了解化学的基本概念和原理。

2. 掌握化学实验的基本操作和方法。

3. 理解化学在自然科学中的地位和作用。

教学内容:1. 化学的基本概念和原理2. 化学实验的基本操作和方法3. 化学在自然科学中的地位和作用教学活动:1. 导入:通过生活中的实例引出化学的基本概念。

2. 讲解:详细讲解化学的基本概念和原理。

3. 实验演示:进行化学实验,让学生掌握实验的基本操作和方法。

4. 讨论:让学生探讨化学在自然科学中的地位和作用,分享自己的观点。

第四章:生物学基础知识教学目标:1. 了解生物学的基本概念和原理。

2. 掌握生物学实验的基本方法和技巧。

3. 理解生物学在自然科学中的地位和作用。

教学内容:1. 生物学的基本概念和原理2. 生物学实验的基本方法和技巧3. 生物学在自然科学中的地位和作用教学活动:1. 导入:通过提问方式引导学生思考生物学的概念。

《自然科学基础》教学大纲自然科学系理化生教研室一、本课程的性质和教学目标《自然科学基础》是一门旨在对大学生进行科技知识教育的素质教育课程。

在学科归属上,应属于高等教育基础学科。

该门课程在我校被确定为素质教育课中的核心课程,并列为文科大学生的公共必修课,教学课时36学时,计2个学分。

本教学大纲适用于我校人文科学系、外语教育系、艺术教育系、学前教育及特殊教育系等专业方向的大专生。

通过《自然科学基础》课程的教学活动,使学生牢固掌握自然科学的基本理论和基础知识,了解该学科的发展前沿及热点问题;在了解科学知识的同时,体会其背后闪烁着的科学精神、科学思想和科学方法,在此基础上帮助学生培养科学的思维方式和行为方式,使他们在这个科学的时代能理性地对待科学,对待社会,对待生活;提高学生的科学素养,加深构建和谐社会(人与自然和谐)的责任感,为学生今后的学习及工作实践打下宽厚的基础。

二、教学要求与教学手段1、以现代观点审视和重新组织教学内容,使课程的内容和结构、概念的提法、名词的解释和语言运用等都适合现代自然科学迅速发展的要求,建立新的、优化的自然科学课堂教学体系。

2、现代科学技术的发展异常迅速,本课程的内容也将随之而更新,不断调整和增加授课内容,避免知识体系和教学内容的滞后。

鼓励学生关心科技发展的最新动态,并在课余时间为老师的授课提供和收集资料,参与该门课程的建设活动,以实现教学与科技发展同步的目的。

3、全面实行多媒体等现代化教学手段辅助教学,丰富教学内容,提高教学质量。

4、充分发挥课程网站作用。

我校自然科学基础课程已上校内教学网,建有在线练习、网上答疑、学习论坛等多条教师与学生联系的渠道,对学生的学习进行具体指导和引导,解答学生自学中提出的问题,并有内容丰富的教学网页,为学生课后的强化学习和自主学习提供平台。

三、课程内容体系结构和学时安排:选用教材:《现代自然科学技术概论》徐丕玉主编首都经济贸易大学出版社本课程讲授按每周2学时安排,一学期共36学时。

第一章自然的探索学习目标和要求:1、了解自然科学的过去、现在和将来的发展趋势2、知道自然科学的基本研究方法3、了解自然科学、技术、社会与教育的关系教学方法:1、以自学为主,采取通读和重点阅读相结合2、把教材和学习指导书相结合教学重点:1、近代自然科学诞生阶段的三件大事2、经典力学中牛顿最重要的成就3、19世纪的三大发现4、20世纪科技的特点5、自然科学研究的方法6、观察和实验的意义和作用7、逻辑思维和科学假说知识结构第一节、自然科学发展的历史轨迹第二节、自然科学研究的基本方法第三节、科学技术、社会与教育[第一节内容分析]一、自然科学的发展历程,古代自然科学二、近代自然科学诞生阶段的三件大事三、近代自然科学发展阶段的重大成就四、现代科技发展趋势一、自然科学发展的历史轨迹要求:1、了解自然科学发展的三个阶段2、了解古希腊的自然科学和我国古代四大发明三个阶段近代现代(一)古希腊的自然哲学自然科学与哲学融为一体(二)古代中国的四大发明、意义造纸、印刷术、指南针和火药马克思——“资产阶级发展的必要前提”二、近代自然科学诞生阶段的三件大事要求:了解以下三件大事对自然科学发展的影响1、太阳中心说向神学的挑战太阳中心说:核心内容:日心和地动的观点代表人:波兰天文学家哥白尼意大利哲学家布鲁诺意大利物理学家伽利略意义:改变了地球为中心的观点,看到了运动的相对性,向被教会奉为天经地义的地球中心观点提出了严重的挑战.2、血液循环学说对神学的打击血液循环学说:意义:沉重地打击了宗教神学有关人体的荒谬说教哈维《论心脏与血液的运动》大循环(体循环)1628年塞尔维特1553年小循环(肺循环)维萨里1543年《人体构造》心脏有四个房室3、伽利略为近代自然科学开辟道路伽利略:尊称为现代科学之父,其工作标志着自然科学成为独立的科学科学成果方面:1.用望远镜观察天体,为太阳中心学说提供证据2.发现了落体定律和抛物体的运动规律,为经典力学奠定了基础。

自然科学答案电大_最新国家开放大学电大《自然科学基础》形考任务1试题及答案最新国家开放大学电大《自然科学基础》形考任务1试题及答案形考任务11 (1) 试述你所知道的科学家的名字和工作(不少于3位) 答.①牛顿他建立的力学理论为天文学、力学、机械工程学、建筑学等技术的发展奠定了基础。

②. 法拉第发现了电磁感应现象③. 达尔文建立了进化论2 (2)从元素周期表可知道哪些信息? 答:元素周期表反映了化学元素的自然分类,为我们认识自然界提供了一个重要工具,从中我们可以知道:原子序数,元素符号,元素名称,外围电子的构型,原子量(相对原子质量),同时也提示了该元素所在的族和周期。

族指出了该元素单质原子最外层的电子数即价电子数,周期则指出了该元素单质原子核外电子的层数。

3 (3)什么是参考系?什么是质点?答:由于运动的相对性质,要描述一个物体的运动时,就必须选取另外的物体作为参照物,事先认定这个另外的物体是不能动的,才能进行考察,这种被选作参考系的物体或物体群被称为参照物或参考系。

质点是具有一定的质量而没有大小和形状的物体。

4 (4)什么是速度?什么是速率?答:物体在一条直线上运动,如果在相等的时间里位移相等,这种运动叫做匀速直线运动,有时简称为匀速运动。

这种位移和时间的比值,叫做匀速直线运动的速度。

在某些情况下,只需要考虑运动的快慢,就用物体在单位时间例如1秒内通过的路程来表示,并把这个物理量叫做速率,它是表示物体运动快慢的程度的标量。

5 (5) 什么叫力的要素?怎样对力进行图示?答:决定力的作用效果的要素是力的大小,方向和作用点,它们被称为力的三要素。

力的图示是从力的作用点出发,沿力的作用方向画一末端带箭头的线段,线段的长短按规定的自行选择的比例表示力的大小。

有时,为了粗略的展示物体的受力情况而采用力的示意图,即在受力物体上从力的作用点沿力的作用点沿力的方向画一个箭头,不必确切表示力的大小。

6 (6)什么叫牛顿第一定律?什么叫惯性?答:牛顿第一定律:一切物体总是保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力破使它改变这种状态为止。

⾃然科学基础教案⾃然科学基础教案任课教师:伊茂明第⼀章⾃然的探索学习⽬标和要求通过本章学习,了解⾃然科学的过去、现在和将来的发展趋势;知道⾃然科学的基本研究⽅法;了解⾃然科学、技术、社会与教育的关系。

重点难点掌握观察、实验⽅法。

重点有近代⾃然科学诞⽣阶段的三件⼤事;经典⼒学中⽜顿最重要的成就;19世纪的三⼤发现等。

⼀、检查⼈数⼆、教学导⼊本课程内容按照物质的发展规律,从低级到⾼级、从简单到复杂、从⽆⽣命到有⽣命、从运⽤到改造,将理、化、⽣、地的内容综合在⼀起。

以包容性强、与⼈们的⽣活密切相关的课题,例如⾃然、地球、能量、⽣活、环境等来兼容素材,并加以定式化、组织化。

以使我们了解⾃然科学的发展简史、⾃然科学的基本原理与实际应⽤,学习⼀些⾃然科学的研究⽅法,并能动地改造环境,使之协调。

三、讲授新课本章⾸先阐述了⾃然科学发展的历史轨迹,介绍了古代和近代⾃然科学的发展,进⼀步说明现代科技发展的趋势;然后介绍了⾃然科学研究和学习的基本⽅法,主要是实验的⽅法;如何设计实验和实验结果的整理与总结;最后介绍了科学教育中⼈们关注的问题,以及科学、技术、教育与社会之间的密切关系。

第⼀节⾃然科学发展的历史轨迹通过学习了解历史上的重⼤发明、发现;著名科学家的贡献,⾃然科学的诞⽣和发展;20世纪科技发展的特点和科学技术的巨⼤作⽤。

本教材把⾃然科学的发展分为三个阶段:①古代(古代⾃然科学);②近代(近代⾃然科学的发展);③现代(现代科学技术的发展趋势)。

选择⼀部分重⼤的、划时代的⼈物的发明和事件写⼊教材。

1、古代⾃然科学包括古代希腊、中国、印度和阿拉伯的科学,主要选择古希腊的⾃然哲学和我国古代四⼤发明为主要内容。

1)古希腊的科学建⽴⾃然哲学:万物的本源是⽕(赫拉克利特派);万物都由原⼦组成(原⼦论派)2)古代中国的科学技术四⼤发明:造纸、印刷术、指南针、⽕药。

2、近代⾃然科学的发展选择了⼀些对科学成果和在科学⽅⾯有伟⼤贡献的标志,从⽽标志着⾃然科学已经从⾃然哲学中分化出来,成为⼀门独⽴的科学,并继续发展分化成物理学、化学、⽣物学。

自然科学知识篇一:自然科学基础知识自然科学基础知识(二)沈阳师范大学教师专业发展学院孔繁成第一章现代信息技术当今社会是一个信息化的社会,他有两方面的特点:第一,全世界信息量随着时间的增长,以每隔若干年增长1倍的形式进行,即“知识爆炸”。

20世纪50年代人类的知识总和是20世纪初的1倍;80年代又增加了1倍,目前正以由每十年增长1倍向每5年增长1倍的速度过渡。

第二,由于信息交流方式的快捷和多样化,使得交流的双方空间距离大大减少,由原来的“远在天边”,变为现在的“近在咫尺”(电报——有线电话——无线电话——网络聊天——网络视频交流——)。

第一节历史的回顾信息科技的发展离不开社会的发展,在人类社会的不同历史时期,信息科技也处于不同的发展阶段,具有不同的特征。

在远古时代,人类活动的范围很小,也很简单。

信息直接依靠眼睛、耳朵等感觉器官来获取,靠大脑进行存储、分析,靠简单的动作和声音来传递,日出而作、日落而息,结绳记事等是最原始的信息存储方法。

信息技术的发展渊源久远,可以追溯到中国古代传递外族人侵信息的烽火台,这可以称为原始形式的信息传递技术。

一、语言劳动促进了大脑的发育,同时由于劳动和生活的需要,促进了语言的产生和发展。

人类借助语言才能实现由简单的直觉思维向复杂的抽象思维过渡。

有了语言才有了人类社会,才有了人类社会的思想意思。

有了语言,信息传递和交流得到了加强,语言的产生和应用是人类历史上第一次信息技术革命。

二、文字和印刷伴随着语言,人类又创造出了各种符号和文字,开始能把发生的事情比较准确地记录下来,这是人类活动范围的逐渐扩大而产生的结果。

现在发现的洞穴、岩石、墓穴里的壁画和石器、青铜器上的文字都是当时大事的记述,存储了许多古代的信息,也是研究古代历史的依据。

11世纪我国毕异发明了活字印刷术,使人类信息(特别是文字和图画)传递的速度和范围急剧地扩展,使信息的存储能力进一步加强,并初步实现了广泛的信息共享。

一、教案名称:自然科学基础教案第一章科学探究二、教学目标:1. 了解科学探究的基本步骤和方法。

2. 培养学生的观察、提问、假设、实验和分析能力。

3. 强调科学探究的重要性,激发学生对科学的兴趣和好奇心。

三、教学内容:1. 科学探究的定义和意义2. 科学探究的基本步骤:观察、提问、假设、实验、分析、结论3. 科学探究的方法和技巧:实验设计、数据收集、数据分析四、教学过程:1. 导入:通过一个有趣的科学实验现象,引发学生对科学探究的好奇心。

2. 讲解:介绍科学探究的定义和意义,讲解科学探究的基本步骤和方法。

3. 实践:学生分组进行一个小实验,亲身体验科学探究的过程。

4. 讨论:学生分享实验结果,讨论科学探究的技巧和注意事项。

5. 总结:强调科学探究的重要性,总结科学探究的基本步骤和方法。

五、教学资源:1. 实验材料和仪器:用于学生进行小实验。

2. 教学PPT或黑板:用于展示科学探究的基本步骤和方法。

3. 参考资料:提供一些科学探究的案例和技巧,供学生进一步学习。

六、教学评估:1. 学生实验报告:评估学生的实验设计和数据分析能力。

2. 学生讨论参与度:评估学生的积极性和合作能力。

3. 学生小测验:评估学生对科学探究基本概念的理解和记忆。

七、教学反思:本章教学结束后,教师应反思学生的学习情况和教学效果,根据学生的反馈和表现,调整教学方法和内容,以便更好地达到教学目标。

八、作业:1. 阅读相关资料,了解一些科学探究的案例。

2. 设计一个简单的科学实验,并提出相应的探究问题。

九、教学拓展:1. 组织学生参观科学实验室或科学博物馆,增强学生对科学的兴趣。

2. 邀请科学家或从事科学研究的工作者来校讲座,分享他们的科学探究经验。

十、教学时间安排:本章教学计划安排2课时,第一课时用于讲解和实验,第二课时用于讨论和总结。

六、教案名称:自然科学基础教案第二章生物科学七、教学目标:1. 了解生物科学的基本概念和研究方法。

《自然科学基础》作业1第一章自然的探索一、填空题1.古代中国的四大发明是:()、()、()和()。

2.19世纪的三大发现是:()、()和()。

3.间接观察与直接观察相比,其优点是:()、()、()和()。

4.假说的基本特征是:()、()。

二、单项选择题1.被尊称为近代科学之父的是( )。

A.牛顿B.伽利略C.哥白尼D.道尔顿2.不属于科学教育内涵的是( )。

A.科学知识B.科学精神C.科学方法D.科学头脑3.给活力论致命打击的是( )。

A.无机物合成酒精B.无机物合成醋酸C.无机物合成尿素D.无机物合成糖类4.不属于实验的一个阶段的是( )。

A.准备阶段B.实施阶段C.结果处理阶段D.提出假说阶段三、简答题1.试述20世纪科技发展的特点。

2.简述观察与实验的区别和联系。

3.什么叫直接实验和模拟实验?4.简述逻辑思维及其结果。

第二章自然界的物质性一、填空1.地球的外部圈层由()、()和()组成。

2.海底地貌中深度和坡度很小的是();坡度较大的是();大洋的主体是(),深度很大但坡度很小。

3.生物的()是由同化作用和异化作用两个方面组成的。

4.组成蛋白质的基本单位是(),它的通式是()。

5.组成核酸的基本单位是(),核酸可分为()和()两大类。

6.细胞有丝分裂可人为地划分为()和()两大阶段,这后一阶段又可分为()、()、()和()。

二、单项选择题1.地球的形状确切的说是( )。

A.球形B.椭球形C.梨状形D.苹果形2.陆地地貌有五大类型,其中地表起伏大,绝对高度大于500米的类型是( )。

A.高原B.平原C.山地D.丘陵3.同等质量的下列物质,在彻底氧化分解时,释放能量最多的是()。

A.葡萄糖B.淀粉C.脂肪D.蛋白质4.生命活动中最主要的物质基础是()。

A.脂类和蛋白质B.糖类和蛋白质C.核酸和蛋白质D.水和蛋白质三、简答题1.试述太阳系的组成和特征。

2.地球内部各圈层的物理成分和物理性质有何特点?3.说明地球表层的重要意义及其基本特征。

第一章实践活动

实验:用量筒测量形状不规则的固体物的体积

量筒通常是测量液体的体积的,但也可以用来测量形状不规则的固体物(如铁块、石块等)的体积。

办法是在大小合适的量筒中加入适量的水,放平后读出其体积,再放进被测固体物,使其沉底或用线悬挂于水中,此时水面上升再读出其体积。

两次体积之差,即为该固体物的体积。

想一想这是根据什么力学原理进行的。

如果被测物体是浮在液面上的,测量该怎样进行?

实验要求:

1、阅读本实验,按实验所提及的办法来测量物体的体积。

2、将实验的操作过程以视频或图片的方式上传到平台。

3、思考实验中的问题,并将答案整理后提交。

实验:用量筒测量形状不规则的固体物的体积(一)用量筒测量形状不规则的石块的体积

1.将水倒入量筒中,读出刻度V1,350ml;

2.用一根细线捆住石块放入上面的量筒中,读出刻度V2,400ml;不规则的石

块的体积50ml。

(二)如果被测物体是浮在液面上的,测量该怎样进行

1.将水倒入量筒中,并将钩码用细线吊着放入盛有水的量筒

2.再用细线把一块泡沫和钩码连在一起放入上面的量筒中,使中,读出刻度V1,320ml;泡沫完全浸入水中,读出刻度V2,475ml,

3.泡沫的体积155ml 。