初二几何漏解剖析

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:2

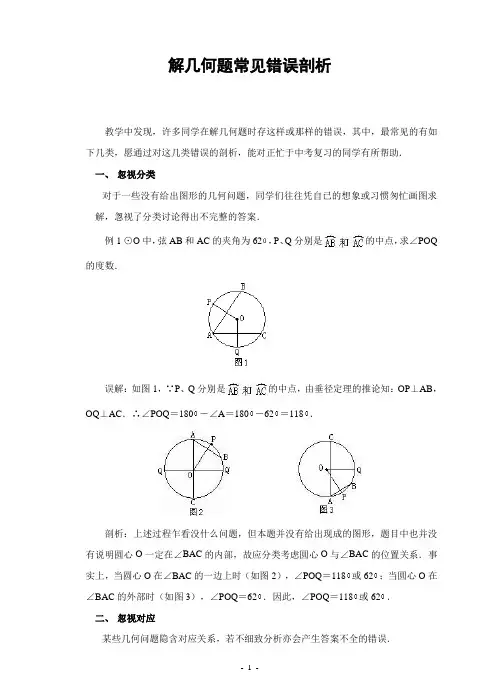

解几何题常见错误剖析教学中发现,许多同学在解几何题时存这样或那样的错误,其中,最常见的有如下几类,愿通过对这几类错误的剖析,能对正忙于中考复习的同学有所帮助.一、忽视分类对于一些没有给出图形的几何问题,同学们往往凭自已的想象或习惯匆忙画图求解,怱视了分类讨论得出不完整的答案.例1 ⊙O中,弦AB和AC的夹角为62,P、Q分别是的中点,求∠POQ 的度数.误解:如图1,∵P、Q分别是的中点,由垂径定理的推论知:OP⊥AB,OQ⊥AC.∴∠POQ=180-∠A=180-62=118.剖析:上述过程乍看没什么问题,但本题并没有给出现成的图形,题目中也并没有说明圆心O一定在∠BAC的内部,故应分类考虑圆心O与∠BAC的位置关系.事实上,当圆心O在∠BAC的一边上时(如图2),∠POQ=118或62;当圆心O在∠BAC的外部时(如图3),∠POQ=62.因此,∠POQ=118或62.二、忽视对应某些几何问题隐含对应关系,若不细致分析亦会产生答案不全的错误.例2 在△ABC和△ABD中,∠ACB=∠ABD=90,BC=a,AC=b,如果△ABD 与△ABC相似,试求斜边AD上的高.误解:如图4,过B作BE⊥AD于E,则∠AEB=∠ACB=90.∵△ABD与△ABC 相似,∴∠BAD=∠CAB,又AB=AB,∴△BAE≌△BAC,∴BE=BC=a.即斜边AD上的高为a.剖析:题目给出了“△ABD与△ABC相似”并不等于指明了这两个三角形的对应边(它不等同于表达式“△ABD∽△ABC”那样指明了对应顶点).而上述解答误认为“△ABD与△ABC相似”已锁定了两三角形的对应边.其实,根据题意还存在另一种情形(如图5),在此情形下,不难求得BE=AC=b,故斜边AD上的高为a或b.三、以偏概全所谓“以偏概全”,就是用极端或特殊情形下得出的结论代替一般的结论.有些同学为了图方便,解题时却犯了以偏概全的错误.例3 求证:圆中直径是最长的弦.误证:如图6,AB是圆O的直径,BC是弦,连结OC,∵AB=OA+OB=OC+OB>BC,∴直径是圆中最长的弦.剖析:要证明直径是圆中最长的弦,即证:圆中任意一条弦都比直径小.非直径的弦不一定要画成有一个端点与已知直径的一个端点重合,上述证明只能说明弦BC比直径AB小,不能代表该圆中所有的弦都比直径AB小,因而犯了以偏概全的错误.其正确证法是:如图7,AB是⊙O的直径,设CD是⊙O中任意一条非直径的弦,连结OC、OD,则OC=OD=OA,在△OCD中,∵OC+OD>CD,∴AB=2OA =OC+OD>CD.故圆中直径是最长的弦.这里要强调:CD是任意一条弦.四、循环论证所谓“循环论证”,就是把所要证的结论不知不觉的当成条件使用,最后又得出所证的结论.例4 如图8,⊙O中,AB为直径,AC是弦,∠A=30,延长AB至D,使BD =AB,连DC.求证:DC是⊙O的切线.误证:连OC、BC,∵OA=OC,∠A=30,∴∠BOC=60,又OB=OC,∴△BOC 是等边三角形,从而∠BCO=∠OBC=60.(☆)∵BD=AB=OB,∴CB是Rt△OCD斜边上的中线,∴CB=BD,∴∠BCD=×60=30,故∠OCD=60+30=90,即DC是⊙O的切线.剖析:表面上看,似乎看不出错在哪里,但只要细心观察,不难发现“CB是Rt△OCD斜边上的中线”这一步令人费解.为什么△OCD是直角三角形?如果△OCD 是直角形(∠OCD是直角),那么DC岂不是圆的切了吗?本题证明的最终目标是:“DC是⊙O的切线”,而这里不知不觉的把要证明的结论“DC是⊙O的切线”当成已知条件使用了.因此,上述解答正是犯了循环论证的错误.如果在(☆)号后这样叙述:∵BD=AB,又△BOC是等边三角形,∴BD=OB=BC,∴∠BCD=×60=30,故∠OCD=60+30=90,即DC是⊙O的切线.那就完美无缺了!五、自以为是所谓“自以为是”,就是对于一些较复杂的问题,在理不清头序时想当然的或糊编乱造的写出缺少依据的解答.例5 如图9,矩形ABCD中,E、G、F分别是边AD、AB和对角线AC上的点,EF∥DC,FG∥BC.求证:四边形AEFG∽四边形ABCD.误证:∵EF∥DC,∴△AEF∽△ADC.同理,△AFG∽△ACB.∴△AEF+△AFG∽△ADC+△ACB,即四边形AEFG ∽四边形ABCD.剖析:问题出在“△AEF+△AFG=△ADC+△ACB”上,其原因可能是把“∽”号误认为了“=”号,从而套用了等式的性质(或者是想当然),自以为是.这是没有依据的.其正确的证法是运用相似多边形的定义,从两个方面来论证:一是证明这两个四边形的对应角相等,二是证明它们的对应边的比相等.事实上,这两个四边形是位似图形,运用位似性质亦可证明.。

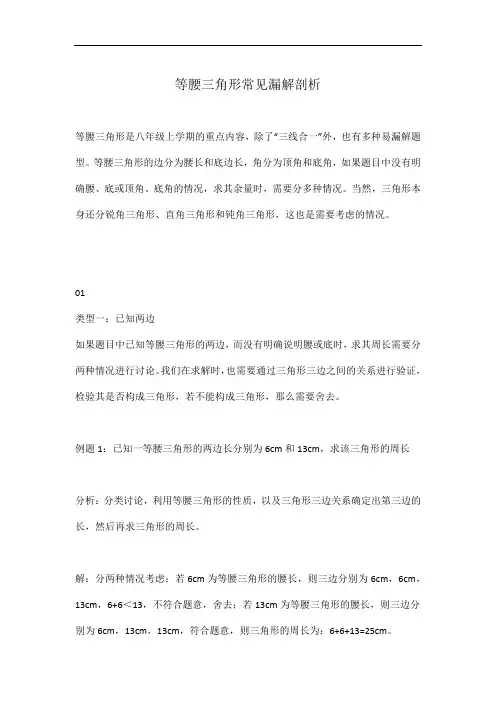

等腰三角形常见漏解剖析等腰三角形是八年级上学期的重点内容,除了“三线合一”外,也有多种易漏解题型。

等腰三角形的边分为腰长和底边长,角分为顶角和底角,如果题目中没有明确腰、底或顶角、底角的情况,求其余量时,需要分多种情况。

当然,三角形本身还分锐角三角形、直角三角形和钝角三角形,这也是需要考虑的情况。

01类型一:已知两边如果题目中已知等腰三角形的两边,而没有明确说明腰或底时,求其周长需要分两种情况进行讨论。

我们在求解时,也需要通过三角形三边之间的关系进行验证,检验其是否构成三角形,若不能构成三角形,那么需要舍去。

例题1:已知一等腰三角形的两边长分别为6cm和13cm,求该三角形的周长分析:分类讨论,利用等腰三角形的性质,以及三角形三边关系确定出第三边的长,然后再求三角形的周长。

解:分两种情况考虑:若6cm为等腰三角形的腰长,则三边分别为6cm,6cm,13cm,6+6<13,不符合题意,舍去;若13cm为等腰三角形的腰长,则三边分别为6cm,13cm,13cm,符合题意,则三角形的周长为:6+6+13=25cm。

02类型二:已知一内角已知等腰三角形的一个内角,没有明确说是什么角,那么我们需要分两种情况进行讨论,该角可能是顶角,也可能是底角。

例题2:等腰三角形的两个外角的度数比为1:4,求则它底角的度数分析:先设这两个外角等于x,4x,然后分类讨论,①若底角的外角是x;②若顶角的外角是x,再结合三角形内角和定理可求x,从而求解。

解:设这两个外角等于x,4x,①若底角的外角是x,则有2(180°-x)+(180°-4x)=180°,解得x=60°,则底角等于120°,不合题意,舍去.②若顶角的外角是x,则有(180°-x)+2(180°-4x)=180°,解得x=40°,则顶角等于140°,那么底角等于20°.类型三:已知一腰上的中线等腰三角形中一腰上的中线将等腰三角形分成两部分,一部分为腰长+一半的腰长,另外一部分为一半的腰长+底边,因此也需要分两种情况进行讨论。

浅谈初中数学问题中几种漏解情况数学思想是对数学知识和方法的本质认识,而数学方法是解决数学问题、体现数学思想的手段和工具。

因此,加强数学思想方法的教学,对于抓好双基,培养能力,提高学生的思维品质具有重要的作用。

在数学学习中,学生在对许多常见方法、图形、定理使用时,容易忽视定理的使用条件,忽视非常规图形,因而造成失解或错误解法。

教师教学时应强调定理和方法应用条件,引导学生运用分类思想处理问题,培养学生思考问题的周密性,以排除学生定向思维产生的错误解法,下面就浅谈初中数学中几个问题漏解情况:例1:已知===k,求k的值。

分析:此题学生容易用等比性质k=2,忽视等比性质使用条件x+y+z≠0,产生丢解。

正确解法:(1)x+y+z≠0时,由等比性质∴k=2(2)x+y+z=0时,即x+y+z=-z,k=-1∴此题有两解:k=2或k=-1例2:已知方程(1-a)x2-2x-2=0有实数根,求实数a的取值范围。

分析:学生看到x2即想到△≥0,忽视了判别式定理使用的条件。

正确解法:(1)当1-a=0时,x=-1有实数根,a=1(2)当1-a≠0时,△≥0,4-8(1-a)≥0,a≥ 1/2 且a≠1综上所述,当a≥时,方程有实数根。

例3:已知:方程2x2-kx-2k+1=0的两实根的平方和是,求实数k的值。

分析:学生容易想到利用韦达定理来解决,忽视韦达定理对一元二次方程没有实数根也成立,不去检验△≥是否成立,产生增根。

正确解法:设x1、x2是方程2x2-kx-2k+1=0的两实根。

由韦达定理x1+x2 =x1 x2 =由题意:x12 +x22=。

∴(x1 +x2)2 -2 x1 x2=,即:k2-2·= .∴(x1 +x2)2 -2 x1 x2=,即:k2-2·=.解得:k1=3,k2=-11当k1=3时,方程2x2-3x-5=0,△﹥0.当k2=-11时,方程2x2+11x+23=0. △﹤0.应舍去。

圆的问题漏解剖析

诸城市瓦店初中管延玲王亮

圆这一章中有些题目部分学生有漏解现象,为了提高认识,加深了解。

为在今后的学习中不出现类似错误,现对照有关题目加以分析,以引起同学们的注意。

例1、⊙o1和⊙o2相交于A、B两点,若AB=4。

⊙o1和⊙o2的半径为3和2,求O1O2的长。

分析:本题的难点是根据题意,画出两个图形。

①当O1、O2在公共弦AB的两侧时。

②当O1、O2在公共弦AB同侧时;一些同学往往忽略了O1O2在AB同侧的情况,原因是对相交两圆的圆心及公共弦的位置关系不熟悉,因此只计算了一种情况。

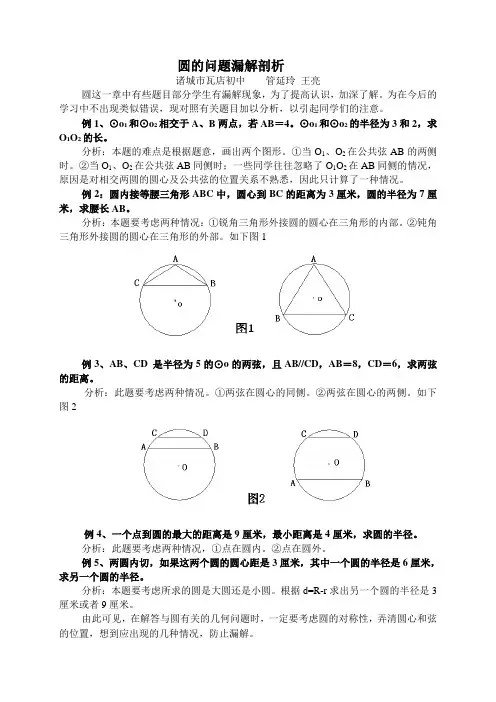

例2:圆内接等腰三角形ABC中,圆心到BC的距离为3厘米,圆的半径为7厘米,求腰长AB。

分析:本题要考虑两种情况:①锐角三角形外接圆的圆心在三角形的内部。

②钝角三角形外接圆的圆心在三角形的外部。

如下图1

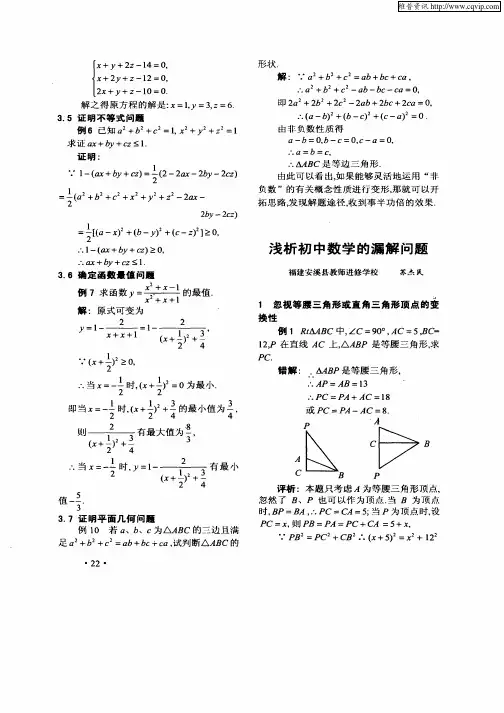

例3、AB、CD 是半径为5的⊙o的两弦,且AB//CD,AB=8,CD=6,求两弦的距离。

分析:此题要考虑两种情况。

①两弦在圆心的同侧。

②两弦在圆心的两侧。

如下图2

例4、一个点到圆的最大的距离是9厘米,最小距离是4厘米,求圆的半径。

分析:此题要考虑两种情况,①点在圆内。

②点在圆外。

例5、两圆内切,如果这两个圆的圆心距是3厘米,其中一个圆的半径是6厘米,求另一个圆的半径。

分析:本题要考虑所求的圆是大圆还是小圆。

根据d=R-r求出另一个圆的半径是3厘米或者9厘米。

由此可见,在解答与圆有关的几何问题时,一定要考虑圆的对称性,弄清圆心和弦的位置,想到应出现的几种情况,防止漏解。

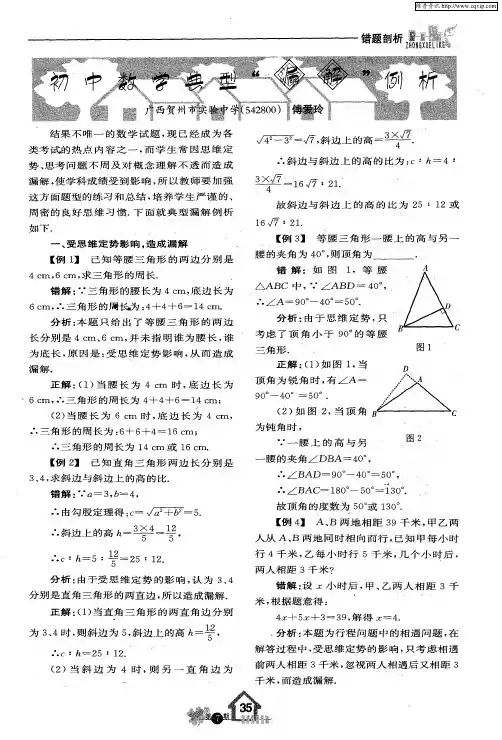

勾股定理常见错题剖析作者:蔡锐来源:《初中生世界·八年级》2014年第12期本章学习的勾股定理是初中几何的一个重点内容. 一开始,有些同学由于各种原因常会犯一些错误. 在这里我们选了一些例子共同来探讨,希望大家参考借鉴,在以后的学习中避免类似错误的发生.一、审题不清,思维定势例1 已知直角三角形的两边长分别为3、4,求第三边长的平方.【错解】第三边长的平方为32+42=52=25.【错解原因】题目中并没有指明3和4是直角边,而以3、4、5为三边的直角三角形也是大家所希望得到的结果.【正解】(1)当两直角边为3和4时,第三边长的平方为25;(2)当斜边为4,一直角边为3时,第三边长的平方为7.【点评】因大家习惯了“勾三股四弦五”的说法,即意味着两直角边为3和4时,斜边长为5. 但这一理解的前提是3、4为直角边. 而本题中并未加以任何说明,因而所求的第三边可能为斜边,但也可能为直角边,审题时不够仔细,又加上思维定势的影响造成了本题的错误.例2 在△ABC中,∠A、∠B、∠C的对边分别为a、b、c,且(a+b)(a-b)=c2,则().A. ∠A为直角B. ∠C为直角C. ∠B为直角D. 不是直角三角形【错解】选B.【错解原因】因为常见的直角三角形表示时,一般将直角标注为∠C,经常就习惯性地认为∠C一定表示直角,加之对本题所给条件的分析不缜密,导致错误.【正解】选A. 该题中的条件应转化为a2-b2=c2,即b2+c2=a2. 故直角是∠A.【点评】与之前类似,当遇到问题时部分同学常会有以c为斜边、∠C为直角等一些“习惯上”的看法.二、勾股定理及其逆定理概念理解不透例3 下列各组数据中的三个数,可以作为直角三角形的三边长的是().A. 1、2、3B. 32、42、52C. 、、D. 、、【错解】选B.【错解原因】不能清晰透彻地理解勾股定理及其逆定理,对概念的理解流于表面形式.【正解】因为()2+()2=()2,故选C.【点评】利用勾股定理逆定理判断一个三角形是否为直角三角形时,应把三角形的三边长度分别平方,再看是否满足a2+b2=c2的形式.例4 如图1,在△ABC中,BC边上有一点D,连接AD,AB=10,AC=17,BD=6,AD=8,求BC长度.【错解】在△ADC中,因为AC=17,AD=8,所以DC2=AC2-AD2=172-82=225,所以DC=15,所以BC=BD+DC=21.【错解原因】看似没有问题的解答过程却有一个“致命的漏洞”,还没有判断出△ADC是否为直角三角形就已经开始利用勾股定理解题了.【正解】在△ABD中,因为AB=10,BD=6,AD=8,即AD2+BD2=AB2,所以△ABD为直角三角形,所以∠ADB=∠ADC=90°.在Rt△ADC中,因为AC=17,AD=8,所以DC2=AC2-AD2=172-82=225,即DC=15,所以BC=BD+DC=21.【点评】由于基本概念理解不够透彻,忽略了勾股定理应用的前提条件,这是造成本题错误的主要原因,而勾股定理逆定理的应用刚好可以解决本题的难点.三、考虑问题不够全面,造成漏解例5 已知△ABC中,AB=17,AC=10,BC边上的高AD=8,则边BC的长为().A. 21B. 15C. 6D. 以上答案都不对【错解】选A.【错解原因】高线AD可能在三角形的内部也可能在三角形的外部,本题应分两种情况进行讨论. 分别依据勾股定理即可求解.【正解】在直角三角形ABD中,根据勾股定理,得BD=15;在直角三角形ACD中,根据勾股定理,得CD=6.当AD在三角形ABC的内部时,BC=15+6=21;当AD在三角形ABC的外部时,BC=15-6=9. 则BC的长是21或9.故选D.【点评】本题没有给出图形,也没有告知△ABC的形状特征,所以开头就应考虑到多种情况的可能性. 当遇到涉及三角形的高的题目时,要注意高的位置可能在三角形的内部,也可能在三角形的外部,应该分别画出图形再进一步求解.巩固练习:1. 下列命题中,是假命题的是().A. 在△ABC中,若∠B+∠C=∠A,则△ABC是直角三角形B. 在△ABC中,若a2=(b+c)(b-c),则△ABC是直角三角形C. 在△ABC中,若∠A∶∠B∶∠C=3∶4∶5,则△ABC是直角三角形D. 在△ABC中,若a∶b∶c=5∶4∶3,则△ABC是直角三角形2. 下列各组数作为三边长,能构成直角三角形的是().A. 4,5,6B. 1,1,C. 6,8,11D. 5,12,233. 一直角三角形的三边分别为2,3,x,那么以x为边长的正方形的面积为().A. 13B. 5C. 13或5D. 44. 如图2,在△ABC中,AB=17 cm,BC=16 cm,BC边上的中线AD=15 cm,求AC.(作者单位:江苏省镇江市第三中学)。

初中数学“漏解”情况分析与常见题型解题技巧一、概念不清,导致漏解对所学知识概念不清,领会不够深刻,导致答题不完整。

例:已知(a-3)x>6,求x的取值范围。

分析:根据不等式的性质“不等式的两边同乘或同除以不为零的负数,不等号的方向要改变”,而此题中(a-3)的符号并未确定,所以要分类讨论(a-3)的正负问题。

例:若y2+(k+2)y+16是完全平方式,求k。

分析:完全平方式中有两种情况:(a±b)2=a2±2ab+b2,而同学们往往容易忽略k+2=-8这一解。

二、思维固定,导致漏解在日常解题过程中,许多同学往往受平时学习中习惯性思维的影响,导致解题不全面。

例:若等腰三解形腰上的高等于腰长的一半、求底角。

分析:据题意,由于等腰三解形既不可能是锐角等腰三解形也可能是钝角等腰三角形,所以腰上的高可能在三角形内部,也可能在外部。

而同学们受习惯思维影响,大都忽略了高在三角形外的一种可能。

例:若直角三角形三条边分别为3、4、c,求c的值。

分析:此题中的c并不一定是代表斜边,也可能是直角边,而有些同学错误地将其与勾股定理中的c混淆起来,认为c一定是斜边,导致漏解。

例:圆O的半径为5cm,两条互相平行的弦长分别为6cm、8cm,求两条弦之间的距离。

分析:两条弦在圆中的位置关系可能在圆心的同侧或者在圆心的两侧,因此在解答时不能依据自己的习惯进行思考。

三、忽视特殊性,导致漏解许多问题中存在着特殊情况,一旦忽视了这些特殊情况,往往容易导致漏解。

例:已知抛物线y=x2及该抛物线上一点A(1,1)求与此抛物线只有一个公共点A的直线方程。

分析:此题大部分同学设直线方程为y=kx+b,并与y=x2组成方程组,消去y,解得直线方程y=2x-1,但还有一条特殊的直线x=1也是符合题意的,这条直线中的k不存在,因而用以上方法求解必定会被遗漏。

上述是同学们在解答基础题中经常出现的分类思考不全面的情况,而在利用分类讨论思想求解相关综合题有时比较复杂,在这里介绍一些方法,给同学们一些启示。

初中数学题容易漏解题型论文

“数学是锻炼思维的体操”,解数学题不仅能训练思维的灵活性,亦能培养思维的严谨性。

近几年各省市的中考数学命题注意了对学生思维周密性的考查,可是许多考生在解题时往往只满足于求出一解而导致解题不完整,出现漏解。

因此,剖析解数学题时出现漏解的常见原因,对于培养同学们的思维品质、提高解题能力具有重要的意义。

本文以中考试题为例,剖析产生漏解的几种常见原因,供复习时

一、思维定势干扰

例1.直角三角形的两条边长分别为6和8,那么这个三角形的外接圆半径等于。

错解:由勾股定理得,该直角三角形的斜边c=a2+b2=62+82=10而直角三角形的外接圆的直径就是它的斜边,所以这个三角形的外接圆的半径等于5。

剖析:这里受勾股定理中常见的勾股数6, 8,10的影响,把6, 8 作为直角边,实际上8也可以作为斜边,即:

(1)当6,8分别为直角边时,第三边即斜边为10;

(2)当6为直角边,8为斜边时,第三边是另一直角边为27。

所以这个三角形的外接圆的半径等于5或7

例2.已知实数a、b满足a2+2a=2, b2+2b=2,求1a+1b的值。

错解:由题意知,a、b是方程x2+2x=2的两个实数根,根据韦达疋理得a+b=-2,ab=-2。

作者: 张娇

作者机构: 江苏省徐州市贾汪区青山泉中学,221137

出版物刊名: 数理化解题研究:初中版

页码: 21-21页

年卷期: 2014年 第7期

主题词: 解题过程 数学题 初中 等腰三角形 解剖 cm 底边 学生

摘要:在初中,学生在解答数学题的过程中,往往会发生漏解的现象.下面本文就对学生在解题中容易出现的漏解情况来进行举例剖析.一、数学解题过程中易发生的漏解情况1.思维定势造成的漏解例1一个等腰三角形的一条边是6 cm,另一条边是8 cm,求这个等腰三角形的周长是多少?错解因为等腰三角形,底边=8 cm,腰长=6 cm所以周长=6+6+8=20 cm剖析因为本题中没有明确的说明这个等腰三角形的底边和腰长是多少,只是给了两条边的长度.很多同学就下意识的认为底边是8 cm、腰长是6 cm,从而导致了答案只有一个造成了漏解.。

初中生解几何多解题产生“漏解”的原因分析及教学对策钱如蕙

【期刊名称】《桂林师范高等专科学校学报》

【年(卷),期】1996(000)003

【总页数】3页(P86-87,82)

【作者】钱如蕙

【作者单位】桂林市第十七中学

【正文语种】中文

【中图分类】G633.6

【相关文献】

1.数学解题中出现漏解的原因及对策 [J], 王海燕

2.将基本几何性质融入解几运算——从一道调研题谈解析几何的解题教学 [J], 杨志青

3.解析几何解题中常见漏解浅析 [J], 李东

4.初中生解代数题产生错误的原因及“防治”措施 [J], 邢薇;

5.初中生解应用性问题的障碍与教学对策 [J], 黄汉昌

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

初二几何漏解例析

江苏海安紫石中学 黄本华 226600

学生在解题中常常因考虑不周而造成漏解,要想克服这一现象,就要对漏解现象产生的原因作一些分析。

一、概念或性质理解肤浅

例1、4、9的比例中项是

误解:6

剖析:误解的原因是因为比例中项的概念是在几何中学的,所以有些学生会误以为比例中项总是正值。

而正确答案应是±6。

类似的还有:设x===

则x=______。

由于等比性质也是在几何中学的,故一些学生也会误以为a+b+c ≠0,从而只得到一解x=-1,而失去当a+b+c=0时,x=2这一解。

二、被图形误导

例2、如图,直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠B=90°,AD=24cm,BC=28cm,动点P 、Q 分别从A 、C 同时出发,点P 以每秒1cm 的速度向D 点移动,点Q 以每秒3cm 的速度向B 移动,问:P 、Q 两点从出发开始几秒时,PQ=CD?

误解:设出发x 秒后,PQ=CD 则四边形PQCD 是平行四边形,所以PD=QC

所以有24-x=3x 解得 x=6 答:出发6秒后PQ=CD

剖析:此题解错的原因是受所给图形的影响,误认为四边形PQCD 是平行四边形,而遗漏了当四边形PQCD 等腰梯形时,也有PQ=CD ,这时,作DE ⊥BC ,PF ⊥BC ,垂足为E 、F 根据题意有4+(24-x)+4=3x

解得 x=8

答:出发6秒或8秒后PQ=CD 三、思维定势作梗

例3、已知等腰三角形腰上的高长等于腰长的一半,则顶角是

误解:30°

剖析:本题没有给出图形,学生在自己画图时由于思维定势的影响,只画出高在三角形内部的情形,从而只得到30°这一解,而失去高在三角形外部的解情况,即失去150°这一解。

又如:已知线段AB 的长是10cm,C 是AB 的黄金分割点,则AC= cm 。

学生也易受思维定势的影响误以为AC 为较长线段,从而只得到5

-5这一解,而失去

AC 为较短线段时AC=15-5这一解。

四、忽视分类讨论

例4、有一个等腰三角形两边长是5和6,则其周长为

A B D

C P Q

A B D

C P Q E F

误解:5+5+6=16

剖析:5可能为腰也可能为底,故要分类讨论,当5为腰时,周长为5+5+6=16,当5为底时,周长为6+6+5=17

所以三角形周长为16或17。

综上所述,要想克服解题时产生的漏解现象,就要对数学概念、性质有深刻的理解,同时要克服学习过程中形成的思维定势,要养成在解题后多总结,多归纳的好习惯,有意识地培养自己缜密的思维习惯,就一定能克服漏解现象。

牛刀小试

1、已等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角是20°,则等腰三角形的顶角为

2、已知,如图:正方形ABCD的边长为2,E是AB边的中点,M、N分别是BC、

CD的动点,MN=1,当CM= 时,△CNM与△AED相似。

3、矩形ABCD中∠A的平分线AE分BC为3和1两部分,

则矩形的面积为

4、等腰三角形一腰上的中线把它的周长分成15cm和12cm的

两部分,则这个三角形的三边长为多少?

5、有一个直角三角形两边长是3和5,则斜边的中线长为

C

D M

N。