陇中黄土高原主要造林树种细根生物量分布_荐圣淇

- 格式:pdf

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:7

黄土高原草地生物量分布特征引言黄土高原位于中国的中部地区,是我国重要的生态环境区域之一。

草地是黄土高原的主要植被类型之一,对于维持该地区的生态平衡具有重要意义。

本文将探讨黄土高原草地的生物量分布特征。

一、引言黄土高原是我国重要的生态环境区域之一,其草地覆盖面积广阔,是该地区的主要植被类型之一。

草地生物量分布特征是研究该地区生态环境的重要内容之一。

了解黄土高原草地的生物量分布特征,对于保护和恢复该地区的生态环境具有重要意义。

二、黄土高原草地的生物量分布特征1. 空间分布特征黄土高原草地的生物量分布呈现明显的空间差异性。

一般来说,草地的生物量在高原中部和东部地区相对较高,而在西部地区较低。

这是由于黄土高原地区的气候、土壤等环境因素的差异所导致的。

高原中部和东部地区相对湿润,气候条件较好,土壤肥沃,草地生长较为旺盛,生物量相对较高。

而西部地区气候干燥,土壤贫瘠,草地生长受到限制,生物量较低。

2. 季节变化特征黄土高原草地的生物量在不同季节也存在明显的变化。

一般来说,春季和夏季是草地生物量较高的季节,而秋季和冬季生物量较低。

这是由于春季和夏季是黄土高原降雨较多的季节,草地得到了充足的水分供应,草地生长旺盛,生物量相对较高。

而秋季和冬季降雨较少,草地水分供应不足,草地生长受到限制,生物量较低。

3. 植被类型差异特征黄土高原草地的生物量分布还存在着不同植被类型之间的差异。

根据植被类型的不同,黄土高原草地可以分为草甸草地、草原草地和荒漠草地等。

这些不同类型的草地在生物量分布上存在一定的差异。

一般来说,荒漠草地的生物量较低,草原草地的生物量较高,而草甸草地的生物量居中。

这是由于不同植被类型的生长习性和对环境的适应能力不同所导致的。

4. 人类活动影响特征黄土高原草地的生物量分布还受到人类活动的影响。

近年来,随着人类社会经济的发展,黄土高原地区的草地遭受到了过度放牧、过度开垦和过度利用等人类活动的压力。

这些人类活动不仅导致了草地的退化和土壤的侵蚀,也对草地的生物量分布产生了一定的影响。

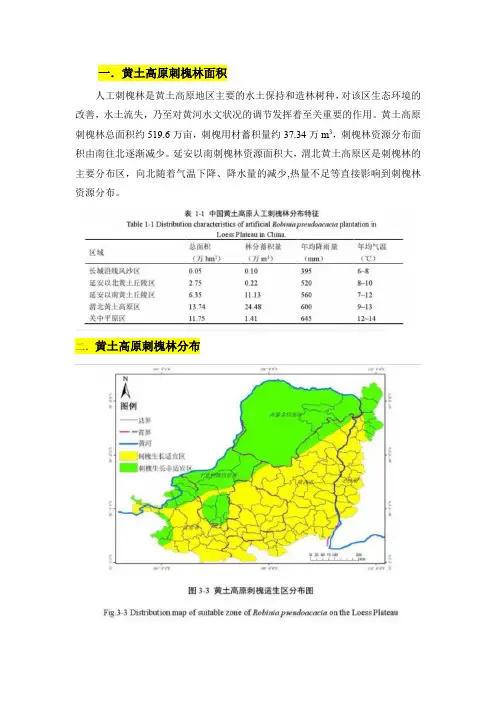

一.黄土高原刺槐林面积人工刺槐林是黄土高原地区主要的水土保持和造林树种,对该区生态环境的改善,水土流失,乃至对黄河水文状况的调节发挥着至关重要的作用。

黄土高原刺槐林总面积约519.6万亩,刺槐用材蓄积量约37.34万m3,刺槐林资源分布面积由南往北逐渐减少。

延安以南刺槐林资源面积大,渭北黄土高原区是刺槐林的主要分布区,向北随着气温下降、降水量的减少,热量不足等直接影响到刺槐林资源分布。

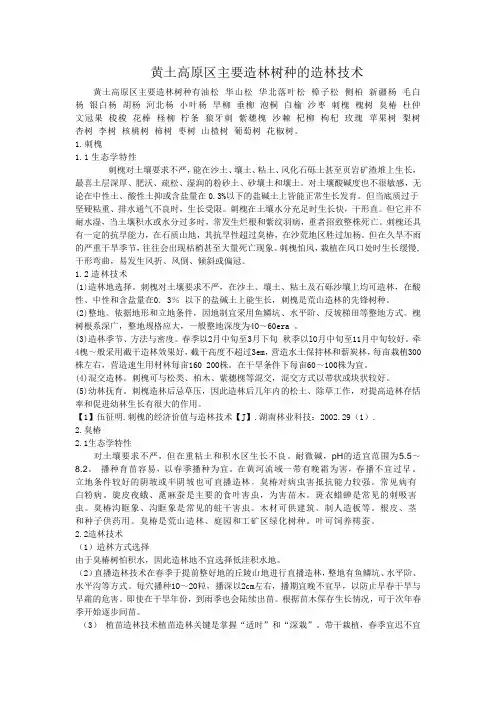

二.黄土高原刺槐林分布黄土高原刺槐适生区包括山西大部分地区(偏关、神池、五赛岢岚的部分地区除外)、陕西和甘肃的大部分地区(榆林、神木、府谷、定边、环县、渭源、漳县、定西、榆中靖远、白银的部分地区除外)、宁夏的部分地区(泾源、彭阳、西吉、海原和同心等县)。

刺槐林生长适宜生态区本区范围自西向东顺甘肃定西、会宁一线,经西吉、固原向东到宁夏与陕西界,入陕经甘泉、延安南顺延长和清涧界朝东北方向进入山西兴县,东部以吕梁山西侧为界,南靠渭北黄土高原南界,向西经甘肃天水、武山漳县、渭源止定西南界。

本地区年均气温7—13℃,年均降水550—700mm,≥10C 积温2800-4400C,年降水量600mm等值线通过本区,干燥度为1-1.5,属于半干旱半湿润气候区,地形以黄土丘陵、台塬为主,主要土壤以黄绵土、黑垆土和褐土为主。

①陇中区:北起定西、会宁一线以南,天水向西经太子山一线以北地区东和东北与宁夏接壤,西部分别与甘肃渭源、漳县、武山为界,包括16个县(市),总面积约725万hm2。

本地区处于黄土高原西部,地形地貌主要为山原沟壑、黄土峁沟壑为主,年均气温7—9℃,年均降水量400-600mm,≥10℃积温2800-3000℃,属于半干旱气候,土壤为黑垆土与灰钙土交错分布地区②黄土高原区:地处黄土高原南部,黄龙山、桥山以南,“北山“以北,包括22个县(市),总面积202万hm2,地貌由黄土塬、破碎塬及一系列起伏不大的低山、丘陵组成,海拔高度800-1300m,水土流失严重,年侵蚀模数为2000-3000t/km2,年均气温9-13C,≥10℃积温3100-4400℃,年均降水500—700mm,千燥度1-1.4,属于暖温带半干温润气候,气温由东向西递减降水则西部多于东部。

第 32 卷第 5 期Vol.32,No.561-702023 年 5 月草业学报ACTA PRATACULTURAE SINICA张成霞,瓦勒塔,牟晓明,等. 陇东黄土高原优势植物不同龄级株丛数量性状及养分特征. 草业学报, 2023, 32(5): 61−70.ZHANG Cheng-xia,WA Le-ta,MOU Xiao-ming,et al. Quantitative and nutrient characteristics of dominant species in different age classes on the Loess Plateau of Eastern Gansu. Acta Prataculturae Sinica, 2023, 32(5): 61−70.陇东黄土高原优势植物不同龄级株丛数量性状及养分特征张成霞1*,瓦勒塔2,牟晓明2,常生华2(1.江苏农牧科技职业学院园林园艺学院,江苏泰州 225300;2.兰州大学草地农业科技学院,甘肃兰州 730020)摘要:研究草地植物种群数量特征,可揭示其对环境和放牧干扰的适应性机制,以往龄级水平草地植物种群数量性状研究相对缺乏。

本研究以2种放牧年限下黄土高原典型草原优势植物(长芒草、达乌里胡枝子和茵陈蒿)为对象,通过对不同龄级下3种植物株丛数量性状及养分特征的定量分析,探究植物种群龄级划分方法,明晰放牧下植物种群数量性状变化规律。

结果表明:1)3种植物数量性状在轮牧第6和11年间整体变化小。

2)放牧年限对各龄级植物种群株丛特征影响为茵陈蒿<长芒草和达乌里胡枝子,2种轮牧年份下3种植物株丛特征均随龄级增加呈增加趋势;达乌里胡枝子冠幅和基径及长芒草冠幅、基径和分糵数均为幼龄期<其他龄级。

3)长芒草磷(P)含量为幼龄期<成年期和老年前期+老年期,达乌里胡枝子和茵陈蒿则与之相反;3种植物粗蛋白(CP)含量为老年前期+老年期<幼龄期和成年期,酸性洗涤纤维(ADF)和中性洗涤纤维(NDF)含量则与之相反;各龄级磷(P)、钙(Ca)、钾(K)和镁(Mg)含量为长芒草<达乌里胡枝子和茵陈蒿。

黄土高原丘陵沟壑区主要造林树种细根生物量分布规律研究岳玮;刘讯;刘姜艳

【期刊名称】《生态科学》

【年(卷),期】2015(034)005

【摘要】以2 mm为粗、细根的划分界限,采用根钻法对黄土高原安家沟流域油松、白杨、山杏、刺槐、沙棘和柠条6个主要造林树种细根分布进行调查研究,同时测

定不同树种林地下的土壤含水量.结果表明:在垂直方向上,随着土层深度的加深,细根生物量均呈现出减小的趋势;在水平方向上,油松细根生物量呈现先增大后减小的二

次多项式分布,其余5个树种细根生物量均呈现对数分布,并且水平根系发达,细根主要分布在冠幅半径2-3倍左右的范围内,表明各植被通过水平扩张来获取土壤浅层

的大气降水.各造林树种样地土壤含水量由生长季初期到末期呈现降低的趋势,土壤

含水量决定着细根生物量的大小和分布.

【总页数】8页(P58-65)

【作者】岳玮;刘讯;刘姜艳

【作者单位】甘肃省环境科学设计研究院,兰州730020;贵州师范学院,贵阳550000;甘肃省环境科学设计研究院,兰州730020

【正文语种】中文

【中图分类】P332

【相关文献】

1.渭北主要造林树种细根生长及分布与土壤密度关系 [J], 赵忠;李鹏;薛文鹏;郭生武

2.青海黄土丘陵沟壑区主要树种的选择与造林 [J], 徐生旺

3.渭北黄土高原主要造林树种根系分布特征的研究 [J], 赵忠;李鹏;王乃江

4.科尔沁沙地主要造林树种细根生物量垂直分布特征 [J], 王凯;宋立宁;吕林有;张亮;秦峥媛

5.渭北黄土高原主要造林树种根系分布特征及抗旱性研究 [J], 赵忠;李鹏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甘肃陇西黄土丘陵沟壑区退耕还林的优良树种--柠条廖永峰【期刊名称】《特种经济动植物》【年(卷),期】2004(007)010【摘要】@@ 甘肃陇西黄土丘陵沟壑区位于六盘山以西,乌鞘岭以东,景泰、靖远以南,天水向西经太子山以北,总面积725.4万km2.由于长期流水冲刷和其他外营力的剥蚀作用,发育成丘陵起伏、沟壑纵横、支离破碎的黄土区特有的地貌形态.加之黄土结构疏松、孔隙度高、富含碳酸盐、遇水后易溶解,使该区成为黄河中游水土流失严重的主要地区.随着退耕还林工程的不断深入和经验总结,选择生态价值高、经济效益好的优良树种,已成为当地政府和群众的迫切需求.柠条作为我国北方分布较广、特别是黄河中游地区的重要水土保持树种,既有较高的固氮作用,又有良好的水土保持性能和非常高的经济价值.如果在退耕还林工程中,能充分利用陡坡退耕地资源规模发展和经营,对以恢复植被、涵养水源、控制水土流失和提高地力为中心的生态建设,以及帮助当地群众致富奔小康,都具有重要意义.【总页数】2页(P28-29)【作者】廖永峰【作者单位】甘肃林业职业技术学院森管系,天水市,741020【正文语种】中文【中图分类】S3【相关文献】1.黄土丘陵沟壑区土地利用遥感动态分析——以甘肃省陇西县为例 [J], 韩宜;吕立刚2.黄土高原丘陵沟壑区困难立地条件柠条造林试验 [J], 张志刚;陈旭吉;周玉燕3.黄土丘陵沟壑区柠条人工林地土壤养分特征研究 [J], 薛睿;柴春山;马驰;刘燕萍4.黄土丘陵沟壑区柠条平茬复壮试验 [J], 焦强;杨君芳;莫保儒;柴春山;王子婷5.黄土高原丘陵沟壑区生态城市指标体系与评价研究——以甘肃省陇西县为例 [J], 张小军;董锁成因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄土区辽东栎群落细根生物量对物种多样性及气候的响应邓磊;关晋宏;高万里;杜盛;张文辉;朱春云【摘要】以陕西黄龙、甘肃子午岭、宁夏六盘山和青海孟达辽东栎(Quercus liaotungensis)次生中龄林为研究对象,采用根钻取土芯法收集细根,分析群落细根生物量分布的差异,以及与群落物种多样性和气候的相互关系.结果表明,黄土区辽东栎分布中心的黄龙和子午岭地区群落细根生物量显著高于分布边缘的六盘山和孟达地区(P<0.05);群落细根主要集中在0~20 cm表层土壤中,占细根总生物量的60%~80%.黄龙地区细根生物量最大(821.58 g.m-2)、孟达地区细根生物量最小(495.30 g·m-2).分析还表明,辽东栎林0~20 cm活细根生物量、0~20 cm死细根生物量与群落丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Simpson多样性指数、Pielou均匀度指数和年均温呈正相关;与较高的降雨量、海拔呈负相关.不同地区辽东栎群落细根分布的差异表明群落地下生物量分配模式不同,需要在今后研究中深入探索分配差异的机理,为物种多样性影响生态系统碳循环的激发效应提供基础.【期刊名称】《西北林学院学报》【年(卷),期】2018(033)005【总页数】7页(P16-22)【关键词】辽东栎;细根生物量;群落物种多样性;黄土区;经度变化【作者】邓磊;关晋宏;高万里;杜盛;张文辉;朱春云【作者单位】青海大学农林科学院,青海西宁810016;青海高原林木遗传育种重点实验室,青海西宁810016;西北农林科技大学林学院,陕西杨陵712100;青海省大通县东峡林场,青海西宁810104;西北农林科技大学林学院,陕西杨陵712100;西北农林科技大学林学院,陕西杨陵712100;青海大学农林科学院,青海西宁810016;青海高原林木遗传育种重点实验室,青海西宁810016【正文语种】中文【中图分类】S792.18细根作为植物最活跃和最敏感的功能器官[1],由于具有较大的表面积和较强的生理活性,对植物生长和发育起着重要的作用[2-4]。

黄土高原区主要造林树种的造林技术黄土高原区主要造林树种有油松华山松华北落叶松樟子松侧柏新疆杨毛白杨银白杨胡杨河北杨小叶杨旱柳垂柳泡桐白榆沙枣刺槐槐树臭椿杜仲文冠果梭梭花棒柽柳柠条狼牙刺紫穗槐沙棘杞柳枸杞玫瑰苹果树梨树杏树李树核桃树柿树枣树山楂树葡萄树花椒树。

1.刺槐1.1生态学特性刺槐对土壤要求不严,能在沙土、壤土、粘土、风化石砾土甚至页岩矿渣堆上生长,最喜土层深厚、肥沃、疏松、湿润的粉砂土、砂壤土和壤土。

对土壤酸碱度也不很敏感,无论在中性土、酸性土抑或含盐量在0.3%以下的盐碱土上皆能正常生长发育。

但当底质过于坚硬粘重、排水通气不良时,生长受限。

刺槐在土壤水分充足时生长快,干形直。

但它并不耐水湿,当土壤积水或水分过多时,常发生烂根和紫纹羽病,重者招致整株死亡。

刺槐还具有一定的抗旱能力,在石质山地,其抗旱性超过臭椿,在沙荒地区胜过加杨。

但在久旱不雨的严重干旱季节,往往会出现枯梢甚至大量死亡现象。

刺槐怕风,栽植在风口处时生长缓慢,干形弯曲,易发生风折、风倒、倾斜或偏冠。

1.2造林技术(1)造林地选择。

刺槐对土壤要求不严,在沙土、壤土、粘土及石砾沙壤上均可造林,在酸性、中性和含盐量在0.3%以下的盐碱土上能生长,刺槐是荒山造林的先锋树种。

(2)整地。

依据地形和立地条件,因地制宜采用鱼鳞坑、水平阶、反坡梯田等整地方式。

槐树根系深广,整地规格应大,一般整地深度为4O~60era 。

(3)造林季节、方法与密度。

春季以2月中旬至3月下旬秋季以lO月中旬至11月中旬较好。

牵4槐~般采用截干造林效果好,截干高度不超过3em,营造水土保持林和薪炭林,每亩栽植300株左右,营造速生用材林每亩160 200株。

在干旱条件下每亩60~100株为宜。

(4)混交造林。

刺槐可与松类、柏木、紫穗槐等混交,混交方式以带状或块状较好。

(5)幼林抚育。

刺槐造林后忌草压,因此造林后几年内的松土、除草工作,对提高造林存恬率和促进幼林生长有很大的作用。

黄土高原的自然植被类型概述黄土高原位于中国的西北地区,是一个丘陵高原地带,以其丰富的黄土资源而得名。

黄土高原自然植被类型独特多样,受到地理、气候等多种因素的影响。

本文将从地理分布、气候特点、植被类型和生态保护等方面全面探讨黄土高原的自然植被类型。

地理分布黄土高原位于中国的西北地区,地理位置北纬33°~41°,东经105°~112°。

黄土高原面积广阔,跨越陕西、甘肃、宁夏、山西、内蒙古等多个省、自治区。

由于地势起伏,以丘陵为主,形成了黄土高原独特的地貌景观。

气候特点黄土高原属于典型的半干旱气候区,气候干燥,年降水量较少。

夏季炎热干旱,冬季寒冷干燥。

气候条件对黄土高原的自然植被类型产生了深远影响。

植被类型黄土高原的自然植被类型丰富多样。

根据植被分布特征和生长环境,可以将其主要分为草地植被、草原植被和灌木林植被等几个类型。

1. 草地植被草地植被是黄土高原最主要的植被类型之一。

草地植被分布广泛,植被覆盖稀疏,以草本植物为主。

黄土高原的草地植被主要有:短花针茅草地、芦苇草地、沙地蓝草地等。

2. 草原植被黄土高原的草原植被主要分布在北部地区,由于气候干旱,草原植被相对较少。

主要草原类型有:针叶草原、针叶-草本混交草原等。

草原植被对于维持黄土高原生态平衡具有重要作用。

3. 灌木林植被黄土高原的灌木林植被分布广泛,多分布于山地和丘陵地区。

灌木林植被对于保护土壤、保持水源、提供栖息地等具有重要作用。

常见的灌木林植被类型有:柽柳林、胡杨林、沙柳林等。

生态保护黄土高原作为一个重要的生态系统,需要得到有效的保护。

近年来,中国政府采取了一系列措施,加强黄土高原的生态保护工作。

主要包括植被恢复、退耕还林还草、水土保持等方面的工作,旨在改善植被状况,恢复生态平衡。

1. 植被恢复针对黄土高原植被退化的问题,进行植被恢复是重要的措施之一。

通过人工造林和植被种植,恢复植被覆盖度和多样性。

同时,加强对野生植物的保护,保护本土植物资源。

黄土高原地区植被地带分布规律黄土高原地区位于中国的中部地区,地势较为平坦,土质以黄土为主,因此得名。

黄土高原地区的植被地带分布规律是指在这一地区不同海拔高度和气候条件下,植被类型和分布的规律性。

下面将从海拔高度、气候条件和地形特点三个方面来探讨黄土高原地区植被地带分布规律。

海拔高度是影响植被分布的重要因素之一。

随着海拔的升高,气温逐渐降低,气候条件也发生了明显的变化。

在黄土高原地区,海拔1000米以下的地区属于低山丘陵地带,植被类型主要是草原和灌丛。

这些地区气候温和,降水充沛,适宜植物生长,因此草原和灌丛植被繁茂。

而海拔在1000-2000米之间的中山地带,由于气候条件的变化,植被类型开始向落叶阔叶林过渡,草原逐渐减少。

而海拔在2000米以上的高山地带,气温较低,气候寒冷,植被类型主要是高山草甸和高山针叶林,植物种类相对较少。

气候条件也是植被地带分布的重要因素。

黄土高原地区属于暖温带半干旱气候,夏季炎热干燥,降水不均匀,冬季寒冷干燥。

这种气候条件对植被的分布产生了一定的影响。

在低山丘陵地带,由于气温适宜,降水充沛,草原和灌丛植被繁茂。

而在中山地带,由于降水量的减少和气温的下降,草原逐渐减少,落叶阔叶林逐渐增多。

在高山地带,由于气温低,降水少,植被较为稀疏。

黄土高原地区的地形特点也对植被分布产生了一定的影响。

黄土高原地区地势较为平坦,没有明显的山脉和河流,地形起伏不大。

这种地形特点使得水分在地表流动的能力较弱,导致地表水分的蒸发增加,土壤水分含量较低。

这对植被的分布产生了一定的限制。

在黄土高原地区,植被类型主要是适应干旱条件的草原和灌丛,这些植物对干旱的适应能力较强,能够在较低的水分条件下存活。

黄土高原地区植被地带分布规律主要受海拔高度、气候条件和地形特点的影响。

随着海拔的升高,气温逐渐降低,植被类型也发生了相应的变化。

气候条件的不同,也对植被的分布产生了一定的影响。

地形特点使得水分在地表流动的能力较弱,限制了植被的分布。

历史时期黄土高原地区的植被类型黄土高原地区在历史时期的植被问题历来是各方面学者争论的一个焦点的问题。

各有各自的观点和相当充分的证据。

黄土高原在历史时期的植被状况、地形状况比现在要好,这个是得到普遍认同的。

究竟好到何种程度,各位学者说法不一,主要争论点就是:历史时期黄土高的植被问题,归纳之主要是有三种观点:草原,森林草原及草原。

有的学者认为应该按照不同的区域分为不同的植被形态,王守春的观点是“古代在渭河以北,长城以南、吕梁山以西、六盘山以东这片黄土高原主体部分,显域生境的植被为疏林灌丛草原,但是延安一庆阳一线的南面和北面,树木的种类和结构存在差异。

”这是比较孢粉法、历史文献、地植物学方法推测出来的。

史念海先生等以历史文献为依据指出:“黄土高原在历史时期曾经有过很大面积的森林。

森林在茂盛时期,绝大部分的山间原野,到处都是郁郁葱葱,绿茵冉冉。

”并不是不同学科的学者用的方法完全不一样,学者们有可能使用的资料是一样的,但是分析的方法不同,观点也就相左。

例如《诗经》中记载“中林、平林”,《山海经》中的“桃林”。

王守春先生认为这些不应该是森林,应该是相对低矮的灌木林。

认为古代文献中所反映的植被大量的是灌木和草木,至于重要性大得多的森林,古文献中是没有记载的。

资料中没有直接说历史地理学家是否以《诗经》,《山海经》等作为自己观点的文献证据。

但是可以看出有学者是那这些历史文献中的记载来支持过自立的论点的。

唐少卿、伍光和两位先生在文中明确指出史先生的文献索引中的记载并不说的是黄土高原地区所有的景观,而是其中山地、沟谷地区的植被景观,并不是说明其他地方也是森林,以森林的分布规律来加以批驳。

文献犹有怀疑,传说就更不可信了。

两位学者认为森林只是分布在山地、河谷地区,并不是史先生所说的那样“认为黄土高原历史时期存在大量的森林,甚至森林面积超过50%(距今2000年)。

”我想到了一个疑问,如果黄土高原地区在历史上是有很大的森林分布的,那么这些森林一定会是原始森林,原始森林对于交通不发达的古人来说是通行的一个很大的障碍,那么匈奴是如何通过这么大的森林进入到关中地区的?而中原王朝优势如何通过这片森林到达今天的河套、宁夏、鄂尔多斯地区进行垦边的。

黄土高原几种灌木的叶营养成分分析

王晗生

【期刊名称】《西北林学院学报》

【年(卷),期】1997(000)001

【摘要】通过测定黄土高原4种主要人工灌木林树种沙棘,沙柳以及优良草原成

分锦鸡儿属植物柠条锦鸡儿和小叶锦鸡儿的叶片营养成分,表明沙棘粗蛋白质、粗脂肪及适口性指标都高于其它3个种树,其叶是优良的饲料;与锦鸡儿属植物相比,沙柳虽然粗蛋白质含量低,但粗脂肪及适口性指标却较高,表明沙柳营养品质亦尚可,锦鸡儿属植物粗灰分及钙含量最高,无机营养意义较大。

此外,还对营养物质的动态变化进行了初步的分析。

【总页数】1页(P53)

【作者】王晗生

【作者单位】中国科学院

【正文语种】中文

【中图分类】S789.4

【相关文献】

1.几种植物叶蛋白浓缩物营养成分分析与评价 [J], 邱业先;张秋根

2.不同烹调工艺对几种叶菜菜肴营养成分的影响 [J], 田秀红;刘鑫峰;闫峰;王卫民;

刘晶芝

3.黄土高原几种灌木植物的水分利用效率与抗逆性 [J], 王文英;李晋川

4.黄土高原几种乔灌木根区土壤微生物区系研究 [J], 蔡艳;薜泉宏;侯琳;汤莉

5.福州鼓山季风常绿阔叶林及其林缘几种植物叶热值和营养成分 [J], 林承超因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

科尔沁沙地主要造林树种细根生物量垂直分布特征王凯;宋立宁;吕林有;张亮;秦峥媛【期刊名称】《植物研究》【年(卷),期】2014(34)6【摘要】以科尔沁沙地主要造林树种杨树、榆树、油松和樟子松细根为对象,分析各树种细根生物量的垂直分布特征,探讨其与土壤水分和有机质的关系。

结果表明,科尔沁沙地主要造林树种细根生物量分布消弱系数为0.968~0.979,32 a生樟子松总细根生物量显著高于其它年龄樟子松(P〈0.05),而同龄级树种细根总生物量差异不显著(P〉0.05)。

各树种细根生物量垂直分布与土壤水分的相关性大于土壤有机质(22 a生樟子松除外);10、22、42 a生樟子松及44 a生油松和35 a生榆树细根生物量与土壤水分呈显著正相关(P〈0.05),而32 a生樟子松和13 a生杨树细根生物量与土壤水分呈显著负相关(P〈0.05)。

以上结果表明,科尔沁沙地主要造林树种细根生物量垂直分布较深,其与土壤水分显著相关。

【总页数】5页(P824-828)【关键词】细根分布;土壤水分;防护林衰退;沙地【作者】王凯;宋立宁;吕林有;张亮;秦峥媛【作者单位】辽宁工程技术大学环境科学与工程学院;中国科学院沈阳应用生态研究所;辽宁省风沙地改良利用研究所【正文语种】中文【中图分类】S782.4【相关文献】1.亚热带天然林4种树木细根生物量垂直分布和主要功能性状的差异 [J], 邹斌;蔡飞;郑景明;戴伟2.不同林龄沙地樟子松人工林细根垂直分布特征 [J], 王凯;宋立宁;吕林有;祝畅3.科尔沁沙地主要造林树种抗旱生理生态特性 [J], 吴祥云;王晓娇;李宏昌;孙晓辉4.黄土高原丘陵沟壑区主要造林树种细根生物量分布规律研究 [J], 岳玮;刘讯;刘姜艳5.东南滨海沙地主要造林树种的生物量与能量 [J], 张清海;叶功富;林益明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄土高原纬度梯度下草本植物生物量的变化及其氮、磷化学计量学特征李婷;邓强;袁志友;焦峰【摘要】[目的]植物生物量可以表征植物的生长状况和自然环境的变化动向,化学计量学特征能够反映植物养分含量及养分利用策略,本研究以草本植物生物量和草本植物叶片化学计量学特征为研究对象,探讨黄土高原地区草本植物生物量及其叶片氮、磷化学计量学特征沿纬度梯度的变化规律,为预测黄土高原植物的生长发育前景、生态系统的土壤养分状况、植物营养元素的限制情况提供参考依据.[方法]以陕西省延安市的富县、甘泉县、安塞县和榆林市的靖边县、横山县和榆阳区为研究区域,测定黄土高原地区草本植物生物量和草本植物叶片氮(N)、磷(P)含量,比较不同纬度梯度下不同植被带的草本植物生物量的大小;利用方差分析将本研究中黄土高原地区草本植物叶片氮、磷含量以及N/P与全球、中国尺度等其他研究结果进行比较,分析黄土高原植物生长中的主要限制元素;利用回归分析阐明不同纬度梯度下草本植物生物量的变化规律及其叶片氮、磷的化学计量学特征.[结果]1)在35.95°~38.36°N的纬度范围内,黄土高原不同植被带草本植物生物量的变化范围为9.10~27.59 g/m2,算术平均值为19.45 g/m2,变异系数为30.3%.4个不同植被带草本植物生物量的大小顺序为草原带>森林-草原带>森林带>草原-荒漠带.且随着纬度的升高,草本植物生物量呈先增加后减少的趋势.2)黄土高原草本植物叶片氮、磷含量和N/P的变化范围分别为18.09~33.17 mg/g、1.07~1.7 mg/g 和15.4~21.6;平均值分别为25.79 mg/g、1.37 mg/g和18.71,变异系数分别为17.1%、13.9%和9.94%,其中草本植物叶片氮的变异系数最高,N/P最低.草本植物叶片氮、磷之间存在显著的相关关系,且随着纬度的升高,草本植物叶片氮、磷含量也随之升高,而N/P随纬度的升高变化不明显.3)黄土高原草本植物叶片氮含量(25.79 mg/g)高于全球尺度的平均氮含量(20.09 mg/g),而草本植物叶片磷含量(1.37 mg/g)低于全球尺度的平均磷含量(1.77 mg/g),因此该地区草本植物具有较高的N/P.[结论]黄土高原草本植物生物量与纬度存在一定的相关性,且并不是简单的线性相关,其生物量的变化也与植被带的物种组成有关;黄土高原草本植物叶片氮、磷含量与纬度之间存在显著的正相关关系,而N/P与纬度之间没有显著的相关性.与全球尺度相比,黄土高原地区草本植物生长更易受磷限制.【期刊名称】《植物营养与肥料学报》【年(卷),期】2015(021)003【总页数】9页(P743-751)【关键词】黄土高原;草本生物量;纬度梯度;叶片氮、磷化学计量学【作者】李婷;邓强;袁志友;焦峰【作者单位】西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;西北农林科技大学水土保持研究所,陕西杨凌712100;西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;西北农林科技大学水土保持研究所,陕西杨凌712100【正文语种】中文【中图分类】Q948.1植物生物量是生态系统获取能量的集中体现,能够表征植物的生长状态和当地自然环境的变化动向[1],对生态系统结构和功能的维持起着至关重要的作用[2]。

陇中黄土高原全新世植被变化及干旱事件的孢粉记录唐领余;安成邦【期刊名称】《自然科学进展》【年(卷),期】2007(17)10【摘要】甘肃定西、秦安等地5个全新世黄土沉积剖面的孢粉记录,分别以每个样品分辨率为200-20 a,揭示了研究区1万多年以来古植被曾经历过草原、森林草原(或疏林草原)、针叶林或温带森林以及荒漠草原几种植被的多次演化过程.大部分时间内是以草原或森林草原(或疏林草原)植被为主.在全新世中期,约7.6-5.9 kaBP有近1700 a时间发育有森林植被,在这个时期当地自然植被覆盖度较高,反映当时气候环境比较温湿.而草原或疏林草原发育时期植被往往较稀疏,反映气候相对的干冷.根据出现的不同类型植物的孢粉浓度及其生态环境特性,结合地层、有机质、粒度、蜗牛化石和炭屑等其他代用指标分析结果反映,早中全新世是比较温暖湿润的时期,大约在8.8-5.8 kaBP高湿润期最明显,呈现湿地/沼泽沉积地层;自3.8 kaBP以后孢粉成分、含量和浓度明显降低,植被开始向荒漠草原化演变,气候环境总的变化趋势是逐渐变冷干.以苏家湾和大地湾剖面为例,根据云杉含量和针叶树种总量以及花粉总浓度计算结果推测,全新世可能存在着7次较明显的气候干寒事件.【总页数】12页(P1371-1382)【作者】唐领余;安成邦【作者单位】中国科学院南京地质古生物研究所,南京,210008;兰州大学西部环境教育部重点实验室,兰州,730000【正文语种】中文【中图分类】S1【相关文献】1.中全新世河南南阳石笋记录的百年季风干旱事件2.青藏高原晚始新世干旱化事件:改则盆地康托组碳酸盐岩碳氧同位素的记录3.黄土高原平凉地区中全新世以来孢粉-植硅体记录对比研究4.内蒙古苏尼特左旗中新世晚期孢粉记录干旱事件5.晚更新世以来长江三角洲长尺度气候干旱事件——来自沉积物环境磁学的记录因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

黄土高原不同气候区刺槐细根表面积的差异王迪海;赵忠;李剑【期刊名称】《林业科学》【年(卷),期】2010(46)5【摘要】以生长在黄土高原半干旱气候区陕西省安塞县和半湿润气候区甘肃省泾川县的刺槐人工林为研究对象,采用土钻法获取根样和土样,研究不同气候区刺槐细根表面积垂直分布、季节动态及其与林地土壤水分的相关性.结果表明:安塞和泾川刺槐细根垂直分布深度、细根表面积数量和季节动态均有一定的差异.0~200 cm 和0~150 cm土层分别为安塞和泾川刺槐细根表面积的主要分布层,分别有86.5%和87.6%的细根表面积分布.2007年生长季内,泾川和安塞刺槐细根表面积的峰值分别出现在4月和6月,但6月份安塞与泾川刺槐的累积细根表面积差异不显著.与泾川刺槐细根表面积特征相比,安塞刺槐细根表面积表现为,减小单位土体内细根表面积数量,增大细根垂直分布深度,以维持树木生长所需要的细根表面积总量.【总页数】7页(P70-76)【作者】王迪海;赵忠;李剑【作者单位】西北农林科技大学西部环境与生态教育部重点实验室,杨凌712100;西北农林科技大学林学院,杨凌712100;西北农林科技大学西部环境与生态教育部重点实验室,杨凌712100;西北农林科技大学林学院,杨凌712100;西北农林科技大学西部环境与生态教育部重点实验室,杨凌712100;陕西省治沙研究所,榆林719000【正文语种】中文【中图分类】S718.45【相关文献】1.黄土高原刺槐细根与土壤水分特征 [J], 王迪海;赵忠;张彦2.黄土高原刺槐细根生长模型的建立 [J], 胡小宁;赵忠;袁志发;李剑;郭满才;王迪海3.黄土高原不同水分生态区刺槐细根垂直分布的差异 [J], 赵忠;成向荣;薛文鹏;王迪海;袁志发4.黄土高原刺槐细根形态特征和生物量研究 [J], 张咪; 刘永峰; 贾艳梅; 王迪海5.黄土高原刺槐细根生长的波动性研究 [J], 胡小宁;郭满才;赵忠;袁志发因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。