部编人教版七年级历史上册第10课《秦末农民大起义》教案

- 格式:doc

- 大小:846.50 KB

- 文档页数:5

《秦末农民大起义》教案(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《秦末农民大起义》是新部编人教版七年级上册历史教材的一课,主要介绍了秦朝末年农民起义的背景、过程和影响。

本课内容是学生对秦朝统治的认识和评价的延续,通过学习农民起义,使学生了解封建社会农民阶级反抗压迫、争取生存权益的斗争,培养学生对历史的深刻思考和分析能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对秦朝末年农民起义的了解可能较为片面。

学生在学习过程中需要通过具体的历史事件,了解农民起义的原因、过程和意义。

同时,学生对历史人物和事件的认识可能存在一定的模糊性,需要教师在教学中进行引导和澄清。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦朝末年农民起义的背景、过程和影响,掌握陈胜、吴广起义和刘邦、项羽起义的基本情况。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析农民起义的原因和意义。

3.情感态度与价值观:培养学生对农民阶级反抗压迫、争取生存权益的斗争的认同感,增强学生对历史的思考和分析能力。

四. 教学重难点1.重点:秦朝末年农民起义的背景、过程和影响。

2.难点:农民起义的原因分析,以及对农民起义的历史评价。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受农民起义的历史背景和氛围。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生对农民起义原因、过程和意义的思考。

3.小组合作学习:分组讨论,培养学生的团队协作能力和历史分析能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握秦朝末年农民起义的历史背景、过程和影响,搜集相关的历史资料和案例。

2.学生准备:预习教材内容,了解秦朝末年农民起义的基本情况。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾秦朝的历史,了解秦朝的暴政和民众的生活状况。

提问:秦朝统治时期,民众的生活状况如何?引发学生对秦朝末年农民起义的思考。

2.呈现(10分钟)教师运用多媒体展示秦朝末年农民起义的相关图片、地图和文献资料,帮助学生形象地了解农民起义的背景和过程。

第10课:秦末农民大起义-部编版七年级历史上册教案教学目标1.了解秦末时期农民大起义的历史背景和原因;2.了解农民起义的领袖和参与者;3.了解农民起义的经过和结果;4.掌握历史研究的基本方法。

教学重点1.秦代农民起义的历史背景和原因;2.农民起义的领袖和参与者;3.农民起义的经过和结果。

教学难点1.秦代政治、经济和社会制度的演变;2.农民起义的社会影响和历史意义。

教学方法1.讲授法;2.分组研究法;3.课堂讨论法。

教学内容一、秦末农民大起义的历史背景和原因秦朝统治者在战国时期通过一系列的战争和政治手段逐渐统一中国各个分割的小国家。

但是,统一后的秦朝政治体制呈现出专制和高压的特点,对于社会上的各个阶层都有一定的管控和限制。

在农民这一阶层中,由于土地兼并和赋税过重等问题,他们的生活负担逐渐加重,生活水平也逐渐下降。

同时,秦朝的统治者也采取了一系列强制措施,对农民进行劳役和征收等行为。

这些问题将秦朝政府和农民阶层之间的矛盾推向了极端。

二、农民起义的领袖和参与者农民起义的领袖和参与者主要是一些在当时有一定名望和影响力的人物。

其中,最著名的是陈胜和吴广。

他们两人原本是一对商人,但在秦朝政府的劳役和征收政策下,被迫沦为农奴。

他们发动起义的最初目的是为了解救自己和同胞们的苦难生活。

此外,农民起义的参与者还包括了一些农民和流民。

他们也受到了秦朝统治下的压迫和伤害,因此积蓄了起义的力量。

三、农民起义的经过和结果起义的爆发发生在公元前209年,在一个废弃的庙宇中,陈胜等人正式宣布了反秦的起义。

在起义的过程中,陈胜等人领导人民取得了一系列的胜利,并被尊为了“王”。

然而,随着起义的逐渐扩大,农民领袖之间的矛盾也开始浮现,最终导致了起义的失败。

秦朝统治者最终镇压了这场起义,并对陈胜等人进行了残酷的打击和惩罚。

尽管这次起义的失败,但是它给当时的社会带来了一些重要的影响。

首先,它揭示了秦朝民政政策的反人民本质,引起了社会上各阶层人士对秦朝统治的思考。

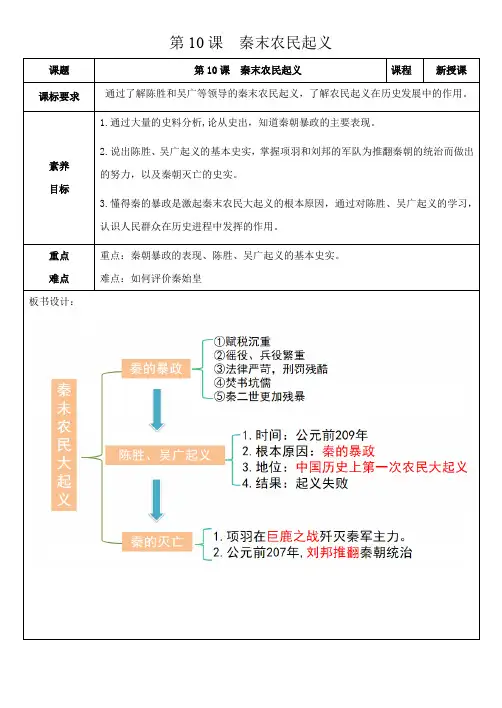

第10课秦末农民起义课题第10课秦末农民起义课程新授课课标要求通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,了解农民起义在历史发展中的作用。

素养目标1.通过大量的史料分析,论从史出,知道秦朝暴政的主要表现。

2.说出陈胜、吴广起义的基本史实,掌握项羽和刘邦的军队为推翻秦朝的统治而做出的努力,以及秦朝灭亡的史实。

3.懂得秦的暴政是激起秦末农民大起义的根本原因,通过对陈胜、吴广起义的学习,认识人民群众在历史进程中发挥的作用。

重点难点重点:秦朝暴政的表现、陈胜、吴广起义的基本史实。

难点:如何评价秦始皇板书设计:学习过程设计课堂环节教师活动学生活动一、温故知新教师提前进入课堂展示复习任务:1.秦灭六国(原因、经过、意义)2.秦朝巩固统一的措施教师走动,观察学生背诵复习情况,进行个别指导。

学生提前进入课堂,根据老师提示进行课前背诵,温故知新。

以小组为单位进行检查,有问题寻求教师帮助。

二、新课导入秦始皇:“朕为始皇帝。

后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷”庞大的秦王朝为什么会昙花一现、迅速走向灭亡呢?学生思考问题,结合教师引导进入新课学习。

三、解读目标教师展示素养目标,简要解说任务要求,明确本节课的重难点。

学生齐读学习目标,带着目标开始做任务。

四、讲授新课一、秦的暴政任务:阅读教材内容根据提示,总结秦朝暴政的主要表现有哪些?材料一(秦朝)田租口赋(人头税)、盐铁之利,二十倍于古。

——班固《汉书·食货志》①赋税沉重材料二秦朝修建骊山陵和阿房官役使70多万人,征伐南方调发了50万士卒,北击匈奴及修筑长城征派了40万人。

阅读教材内容根据提示,总结秦朝暴政的主要表现。

②徭役、兵役繁重材料三逃兵役,夷三族。

(父族、母族、妻族—《睡虎地秦墓竹简》③法律严苛、刑罚残酷材料四及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉。

——《史记》④焚书坑儒材料五秦二世下令将秦始皇无子嫔妃全部陪葬;把修骊山陵墓的工匠全部活埋;诛杀兄弟,姊妹22人;杀蒙恬等大臣不计其数;不断增加赋税和徭役。

第10课《秦末农民大起义》教案一、新课标标准通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程。

二、内容分析秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝,秦王嬴政建立秦朝后,采取了一系列措施巩固统治,希望自己开创的帝业能够相传万世。

然而历史并没有像他想的那样,强大的秦朝在农民起义的打击下,很快就走向了灭亡。

秦末农民起义是我国历史上第一次大规模的农民起义,是封建专制残暴统治的结果,所以它的爆发具有必然性。

三、教学目标1.掌握秦暴政的主要表现,知道陈胜、吴广起义及秦朝灭亡的基本史实。

(史料实证、时空观念、唯物史观)2.通过秦末农民大起义的史实,理解得民心者得天下的道理,通过对陈胜、吴广起义的学习,认识农民起义的历史作用。

(唯物史观、家国情怀)四、教学过程(一)新课导入【设计意图】:以问题设置,聚集学生注意力,开展新课学习。

(二)讲授新课1.秦的暴政(重点)(1)教师活动教材研读:归纳秦的暴政的表现(2)学生活动表现1:赋税沉重。

表现2:徭役兵役繁重。

表现3:刑罚严苛。

表现4:“焚书坑儒”。

表现5:秦二世对民众的压迫更为残酷。

2.陈胜、吴广起义(1)教师活动问题探究:陈胜、吴广起义的原因是什么?如果没有这个原因,秦末农民战争还会爆发吗?(2)学生活动会①直接原因:大雨使戍守误期,按律要被处死。

②根本原因:秦的暴政【记笔记】(3)教师活动陈胜、吴广领导的起义虽然失败了,但这一起义有什么历史意义?材料1:陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竞亡秦,由涉首事也。

——司马迁《史记》材料2:从陈胜吴广开始,历史不断地发生农民反抗地主压迫的大小起义。

——范文澜《中国通史》(4)学生活动①陈胜、吴广起义是中国历史是第一次农民大起义;②沉重的打击了秦王朝的统治;③他们的革命首创精神鼓舞了千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。

3.秦朝的灭亡(1)教师活动阅读教材P63,概况巨鹿之战的基本情况。

(2)学生活动(3)教师活动问题探究:秦朝因暴政灭亡对后世有何借鉴意义?(4)学生活动1.统治者应当实行“仁政”,爱惜民力;2.应对君主权力适度制约;3.法家学说存在一定的局限性,应当与儒家学说相调和。

秦末农民大起义教学设计一、教材分析本课选自部编版中国历史七年级上册第三学习主题一统一多民族国家的建立和巩固,是中国古代史的必修重点内容之一。

秦朝的统一,将中国历史推向一个新的历史阶段,但是强大的秦王朝却昙花一现,很快就走向灭亡,本课通过“秦的暴政”、“陈胜、吴广等农民起义”、“楚汉之争”三个部分生动再现了秦亡汉立的历史过程,本课条理清晰,因果分明,在教材中起着承上启下的作用。

二、学情分析初一的学生通过一段时间的学习已经具备一定的历史学习能力和比较浓厚的学习兴趣,思维活跃,自我表现欲强。

因此,在教学中我通过创设情景、视频的运用等调动学生积极性,参与课堂教学,培养学生的历史学科素养。

三、学习目标1、知识目标:要求学生掌握秦的暴政;陈胜吴广起义的时间、地点和历史意义;巨鹿之战;秦朝的灭亡;楚汉之争。

2、能力目标:引导学生探究秦亡的原因,培养学生初步分析归纳历史问题的能力。

3、情感态度价值观目标:通过对秦亡和楚汉之争胜败原因的探究,让学生认识“得民心者得天下,失民心者失天。

”使学生在情感上得到升华,学以致用,以史为鉴,培养学生的家国情怀。

四、教学重难点1、教学重点:秦末农民战争爆发的原因。

2、教学难点:秦亡前后,项羽、刘邦所领导的战争性质的变化。

五、教学方法:讲解法、多媒体演示法、问答法、材料分析法、图示法、列表法等。

六、教学过程导入新课:温故知新,问题导入:我国历史上第一个统一的中央集权封建国家是哪个朝代?秦朝(学生回答)师:公元前221年,秦王嬴政建立了强大的秦帝国,嬴政自称秦始皇。

他妄想自己的帝国千秋万代,但是帝国却仅仅存在了短短的15年就灭亡了,那么秦王朝为什么昙花一现、迅速走向灭亡了呢?带着这些问题我们今天来学习第十课秦末农民大起义。

讲授新课:(一)秦的暴政1、沉重的赋税、徭役和兵役。

师:出示材料一:秦朝的赋税,主要有田租、口赋、杂赋三种。

这些赋税加在一起,要占到农民收获物的三分之二;由此得出秦朝的赋税沉重。

人教部编版七年级历史上册第10课《秦末农民大起义》教案1一. 教材分析本课《秦末农民大起义》是人教部编版七年级历史上册第10课的内容。

通过本课的学习,学生将了解到秦朝末年农民起义的背景、过程和影响,以及陈胜、吴广等起义领导人的英勇事迹。

教材内容丰富,插图生动,有助于激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于秦末农民起义的细节和背景可能还不够了解。

学生在学习过程中需要通过图片、文字等多媒体材料来帮助理解。

此外,学生对于陈胜、吴广等历史人物的认知可能仅限于名字,需要通过本课的学习来深入了解他们的英勇事迹。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦末农民起义的背景、过程和影响,掌握陈胜、吴广等起义领导人的事迹。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对农民起义领袖的敬仰之情,树立正确的价值观。

四. 教学重难点1.教学重点:秦末农民起义的背景、过程和影响。

2.教学难点:陈胜、吴广等起义领导人的英勇事迹。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、文字等材料,创设生动的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,培养学生的自学能力。

3.合作探讨法:学生分组讨论,提高学生的合作意识。

六. 教学准备1.教材:人教部编版七年级历史上册。

2.多媒体课件:图片、视频等。

3.学习资料:相关的历史论文、书籍等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体课件展示秦朝末年的社会矛盾,引导学生思考农民起义的背景。

2.呈现(10分钟)让学生自主阅读教材,了解秦末农民起义的过程。

教师通过提问,检查学生的阅读效果。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析陈胜、吴广等起义领导人的英勇事迹。

各组派代表进行分享,总结起义领导人的贡献。

4.巩固(5分钟)教师通过提问,检查学生对秦末农民起义的理解。

引导学生运用所学知识,分析历史事件。

第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第10课秦末农民大起义一、教学目标:唯物史观:通过了解秦末农民大起义的背景、原因、过程和结果,引导学生认识到历史事件的产生和发展是有其特定的社会历史条件的,从而培养学生的唯物史观。

史料实证:了解和掌握秦朝暴政的主要表现,探究秦末农民起义爆发原因;思考陈胜吴广起义的意义;分析秦亡前后项羽、刘邦所领导的战争性质的变化。

时空观念:了解陈胜吴广起义和刘邦项羽起义的基本史实及历史意义。

历史解释:根据秦朝的刑具反映了秦朝刑法严峻的特点;家国情怀:知道秦朝灭亡的根本原因,认识到得民心者得天下的道理。

二、教学重点、难点重点:秦的暴政,陈胜、吴广起义。

难点:秦朝灭亡的原因三、教学方法:多媒体教学法、讲授法、小组合作学习四、教学过程:(一)、导入新课:唐朝诗人章碣作《焚书坑》,用“坑灰未冷山东乱”来讽刺秦始皇焚书的做法并不能使统治长久。

今陕西西安临潼有一个坑儒谷,据说是当年坑儒的地方。

秦始皇为何要焚书坑儒?秦朝是如何灭亡的?本节课我们学习第10课秦末农民大起义(二)、讲授新课:一、秦的暴政:1、背景:秦朝建立后,秦始皇推行巩固统一的措施,注重发展生产,加强对社会的管理,对历史发展作出了贡献。

2、秦朝暴政的表现:秦始皇好大喜功,急于求成、统治暴虐。

材料一:(秦朝)田租口赋,盐铁之利,二十倍于古......故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘[zhì]之食。

材料二:秦朝的赋税,主要有田租、口赋、杂赋三种。

这些赋税加在一起,要占到农民收获物的三分之二。

材料三:男子疾耕不足于粮饷,女子纺绩不足于帷幕。

百姓靡敝,孤寡老弱不能相养,道路死者相望,盖天下始畔秦也。

---《史记·平津侯主父列传》以上材料说明了什么?秦始皇对农民征收沉重的赋税。

材料:(秦朝)丁男披甲,丁女转输,苦不聊生,自经(上吊)于道树,死者相望。

---司马迁《史记》材料、秦朝法律规定,男子16岁就要到官府登记户籍,开始服徭役和兵役,直到60岁才能免除。

(部编)人教版七年级历史上册第10课秦末农民大起义教案第10课秦末农民大起义一、教学目标知识与能力:秦朝暴政的主要表现;陈胜、吴广起义的过程以及秦朝的灭亡;了解楚汉之争过程与方法:通过展示教材中的图片,让学生感受到秦的暴政,从而探究出秦末农民大起义爆发的原因。

由此学会对历史事物进行分析,并在分析过程中尝试反思历史,从中汲取历史的经验和教训。

情惑、态度与价值观:懂得秦的暴政是激起秦末农民大起义的根本原因,以及在楚汉之争中刘邦为什么会战胜项羽,从而明白:“得民心者得天下”的道理。

二、教学重点难点重点:秦末农民大起义爆发的原因难点:秦朝灭亡前后,项羽和刘邦所领导的战争性质发生了变化三、教学方法:多媒体教学法、小组合作学习、讲授法四、教学过程:(一)、导入新课:秦朝建立后,秦始皇认为他开创的帝业能够世代相继,传之万世。

然而,秦始皇死后仅三年,秦朝就灭亡了。

声名显赫的秦朝为什么如此短命?它是怎样被推翻的呢?那么,今天就让我们一起穿越时空隧道回到秦朝,看看秦朝统治末期到底出现了什么问题。

(二)、讲授新课:一、秦的暴政阅读思考:(一)秦暴政的表现。

(引导学生阅读教材第47页48页的内容)[师生活动]教师:通过上一堂课的讲解,我们已经知道秦始皇完成了统全国的事业,实行了各项巩固统一的措施,并创设了那县制等后世沿用的制度,这是他的历史功绩。

但是他的统治也具有急求成和暴虐的特点,下面我们就一起来看看秦的暴政:教师:①出示图片资料:秦始皇陵及兵马俑。

②出示历史资料:(史记·秦始皇本纪》中记载阿房宫前殿西五百步,南北五十丈,上可以坐万人。

”教师:从我们刚刚看到的影视和历史资料中,你可以获得什史信息?引导学生回答,这些工程规模的共同特点是什么?建这些工程奴役了多少人?学生:规模巨大,所以要耗费很多的人力和物力。

110多万。

让学生讲一讲课前收集的故事(和秦暴政有关的一些历史故事)。

[设计意图:之所以这样设计是因为可能有的学生会讲孟女哭长城的故事,教师要注意告诉学生这个故事是民间传说,虽然不能成为历史的考证,但是修筑长城是中国数个封建朝各种劳役中非常具有代表性的一项劳役,所以孟姜女可能老百姓在承受繁重幅的过程中,在现实的基础上塑造出来个人物,但却反映了老百姓对统治阶级的控诉。

部编版七年级历史(上)《第10课秦末农民大起义》教学设计一. 教材分析《第10课秦末农民大起义》教材内容主要包括秦朝的暴政、陈胜吴广起义、项羽刘邦起义等。

本节课主要通过学习秦末农民起义的历史事件,使学生了解秦朝的暴政和农民起义的原因,掌握陈胜、吴广、项羽、刘邦等历史人物的主要事迹,以及起义对历史进程的影响。

二. 学情分析七年级学生对历史事件有一定的认知能力,但对本节课所涉及的历史人物和事件可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解秦朝的暴政,分析农民起义的原因,并通过生动有趣的故事,激发学生对历史人物的兴趣,培养学生的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦朝的暴政,掌握陈胜、吴广、项羽、刘邦等历史人物的主要事迹,理解农民起义的原因和影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,培养学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:树立正确的价值观,认识农民起义在中国历史进程中的重要作用。

四. 教学重难点1.教学重点:秦朝的暴政、陈胜吴广起义、项羽刘邦起义等历史事件。

2.教学难点:农民起义的原因、起义对历史进程的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生动有趣的故事,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生思考问题,培养学生的历史思维能力。

3.合作探究法:分组讨论,共同解决问题,提高学生的合作能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生学情,设计教学方案。

2.学生准备:预习教材,了解基本的历史背景。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示秦朝的暴政图片,引导学生思考秦朝的暴政表现,从而引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍陈胜吴广起义的过程,让学生了解起义的背景和原因。

3.操练(10分钟)学生分小组讨论,分析农民起义的原因,教师巡回指导,解答学生的问题。

4.巩固(5分钟)教师提问学生关于农民起义的原因和影响,引导学生运用所学知识进行回答。

5.拓展(10分钟)教师介绍项羽刘邦起义的过程,让学生了解起义的发展和结局。

人教版历史七年级上册第10课《秦末农民大起义》教学设计1一. 教材分析《秦末农民大起义》是人教版历史七年级上册第十课的内容,主要讲述了秦朝末年农民起义的历史事件。

本节课的内容对于学生理解中国古代历史,特别是秦朝的统治和农民起义具有重要价值。

教材通过介绍陈胜、吴广起义和刘邦、项羽等领导的反秦斗争,使学生了解封建社会的产生和农民起义的历史意义。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经了解了秦朝的建立和统一六国的历史背景。

他们对秦朝的暴政和焚书坑儒等事件有一定的认识。

然而,对于农民起义的具体过程和影响,学生可能还不够了解。

因此,在教学过程中,需要引导学生关注农民起义的原因、经过和结果,以及农民起义对封建社会的影响。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够掌握秦朝末年农民起义的原因、经过和结果,了解陈胜、吴广等领导人的事迹,以及农民起义对封建社会的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,培养学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:使学生认识到农民起义是中国古代社会矛盾的产物,培养学生对农民起义的理解和尊重。

四. 教学重难点1.教学重点:秦朝末年农民起义的原因、经过和结果,陈胜、吴广等领导人的事迹。

2.教学难点:农民起义的历史意义和对封建社会的影响。

五. 教学方法1.讲授法:教师讲解秦朝末年的历史背景、农民起义的原因和经过。

2.自主学习法:学生自主阅读教材,了解农民起义的相关内容。

3.合作讨论法:学生分组讨论农民起义的历史意义和对封建社会的影响。

六. 教学准备1.教材:人教版历史七年级上册。

2.教案:详细的教学设计文档。

3.多媒体设备:用于展示相关图片和视频资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾秦朝的历史背景,引发学生对农民起义的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师利用多媒体展示陈胜、吴广起义的图片和视频资料,帮助学生直观地了解起义的经过。

3.操练(10分钟)学生自主阅读教材,了解农民起义的原因和经过。

人教部编版七年级历史上册第10课《秦末农民大起义》教学设计1一. 教材分析人教部编版七年级历史上册第10课《秦末农民大起义》主要讲述了秦朝末年农民起义的背景、过程和影响。

本节课内容较为丰富,涉及到秦始皇的暴政、陈胜吴广起义、刘邦项羽起义等多个方面。

通过本节课的学习,学生可以了解秦朝末年农民起义的原因、过程和意义,认识农民起义在中国历史发展中的重要作用。

二. 学情分析七年级的学生对历史事件的理解和分析能力尚处于初级阶段,需要通过具体的事例和图片来帮助他们理解和记忆。

在教学过程中,教师应关注学生的学习兴趣,激发他们的历史学习热情,引导他们主动探究历史事件。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦朝末年农民起义的背景、过程和影响,掌握陈胜吴广起义、刘邦项羽起义等历史事件。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:认识农民起义在中国历史发展中的重要作用,培养学生热爱祖国、珍惜和平的价值观。

四. 教学重难点1.教学重点:秦朝末年农民起义的背景、过程和影响。

2.教学难点:农民起义在中国历史发展中的作用和意义。

五. 教学方法1.讲授法:教师讲解秦朝末年农民起义的相关知识,引导学生掌握历史事件。

2.案例分析法:通过分析陈胜吴广起义、刘邦项羽起义等具体案例,让学生深入了解农民起义的过程。

3.讨论法:学生分组讨论,培养学生的合作精神和历史思维能力。

4.图片展示法:运用图片、地图等教学辅助材料,帮助学生形象地理解历史事件。

六. 教学准备1.教材:人教部编版七年级历史上册。

2.教辅材料:相关历史图片、地图、文献资料等。

3.教学设备:投影仪、电脑、白板等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示秦朝末年的社会矛盾和秦始皇的暴政图片,引导学生思考农民起义的原因,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师运用PPT呈现陈胜吴广起义、刘邦项羽起义等历史事件,引导学生了解农民起义的过程。

部编版七年级上册中国历史第10课《秦末农民大起义》教学设计一. 教材分析《秦末农民大起义》一课,主要讲述了秦朝末年,农民起义的风起云涌,以及陈胜、吴广起义的过程和影响。

通过本课的学习,让学生了解秦朝的暴政和农民起义的历史意义,认识历史的发展规律。

二. 学情分析七年级的学生对于历史事件已经有了初步的认识,但对于秦末农民起义的背景、过程和意义还需要进一步的学习和理解。

学生在学习过程中,需要通过图片、资料等辅助手段,更好地把握历史事件的发展脉络。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦朝的暴政,认识陈胜、吴广起义的过程和影响,掌握历史的发展规律。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,培养学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,认识历史发展的规律,树立正确的历史观。

四. 教学重难点1.教学重点:秦朝的暴政,陈胜、吴广起义的过程和影响。

2.教学难点:农民起义的历史意义,历史发展规律的认识。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、资料等,创设历史情境,让学生身临其境,更好地理解历史事件。

2.自主学习法:鼓励学生自主学习,培养学生的历史思维能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共同探讨历史事件的发展规律。

六. 教学准备1.图片资料:秦朝暴政的图片,陈胜、吴广起义的图片。

2.文字资料:关于秦朝暴政的描述,陈胜、吴广起义的详细过程。

3.多媒体设备:投影仪、电脑等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)展示秦朝暴政的图片,让学生初步感受秦朝的统治方式。

提问:你们认为这样的统治方式会引发什么样的后果?2.呈现(10分钟)展示陈胜、吴广起义的图片和文字资料,让学生了解起义的过程。

提问:陈胜、吴广起义的原因是什么?他们是如何起义的?3.操练(10分钟)学生分小组,讨论陈胜、吴广起义的历史意义。

每组选一名代表进行汇报。

4.巩固(10分钟)学生自主学习,总结秦末农民起义的历史意义,认识历史发展规律。

5.拓展(10分钟)引导学生探讨:为什么说农民起义是历史发展的必然趋势?提问学生对历史发展规律的认识。

第三单元秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固第10课秦末农民大起义【教学目标】①知道秦朝暴政的主要表现。

(史料实证)②了解陈胜吴广起义和刘邦项羽起义的基本史实及历史意义。

(时空观念、历史解释)③知道秦朝灭亡的根本原因,认识到得民心者得天下的道理。

(唯物史观)【教学重难点】教学重点:秦的暴政;陈胜、吴广起义。

教学难点:秦的暴政与农民大起义之间的关系。

【教学过程】环节一:导入新课看图猜成语,大家知道这是哪一成语典故么?答案提示:指鹿为马教师指导:赵高想要篡夺秦朝的政权,恐怕各位大臣不听从他,就先设下圈套设法试探。

于是带来一只鹿献给二世,说:“这是一匹马。

”二世笑着说:“丞相错了吧?您把鹿说成是马。

”问身边的大臣,有的故意迎合赵高说是马,有的说是鹿,赵高就在暗中陷害那些说是鹿的人。

果然,这件事以后,朝中上下莫不噤声,都看赵高的眼色行事,任其为所欲为。

指鹿为马这件事给摇摇欲坠的秦王朝一个沉重的打击,敲响了秦朝灭亡的钟声,下面让我们走入本课,一起来了解秦末农民大起义。

环节二:整体感知1、先导阅读:结合本课子目录思考,秦末的农民大起义指什么?起义的原因是什么?最终结果如何?答案提示:环节三:新课教学(一)目标导学一:秦的暴政1、自主学习:【史料实证】阅读史料,归纳秦朝暴政的表现。

①材料一:......田租口赋,盐铁之利,二十倍于古。

或耕豪民之田,见税什五。

故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——《汉书·食货志》材料二:至于始皇......收泰半之赋...... ——《汉书·食货志》答案提示:赋税沉重教师指导:材料一解析:要向官府交纳的田租、人头税,以及花在盐铁上的钱(因为秦代盐铁价贵),这些是以前的二十倍。

有的人耕种豪民的田地,交纳十分之五的税。

所以贫困的人常穿牛马的衣服,食猪狗的食物。

材料二解析:至秦始皇时,国家征收的田赋超过百姓收入的半数。

②材料一:......又加月为更卒(劳役),已复为正(正卒),一岁屯戍(戍卒),一岁力役(郡兵),三十倍于古——《汉书·食货志》材料二:北有长城之役,南有五岭之戍,外内骚动,百姓罢敝,——《史记·七十列传·张耳陈馀列传》答案提示:徭役、兵役繁重教师指导:材料一解析:人民每年给官府服一个月徭役,即“月为更卒”;服完徭役之后又连月轮番服兵役,一年或充任卫士以保卫京师,守卫京师诸官府,或为戍卒戍守边境,另一年服役于本郡县,边服役,边训练,以上所有的服役是以前的三十倍;材料二解析:北部边境有修筑万里长城的苦役,南边广征兵丁戍守五岭,国内国外动荡不安,百姓疲惫不堪。

人教版部编历史七年级上册《第10课秦末农民大起义》教学设计一. 教材分析本课为部编历史七年级上册第10课《秦末农民大起义》,主要讲述了秦朝灭亡前后,陈胜、吴广等领导农民起义,反抗秦朝暴政的历史事件。

教材通过生动的插图和简洁的文字,展现了农民起义的发展过程及其在中国历史上的重要地位。

通过本课的学习,学生可以了解秦末农民起义的背景、经过和影响,认识到封建社会农民阶级反抗压迫的英勇斗争精神。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的历史知识基础,但对秦末农民起义的了解可能较为片面。

学生思维活跃,善于通过图片、视频等直观材料进行学习。

在情感态度方面,学生可能对农民起义中的英雄人物产生共鸣,但对起义的背景和意义还需引导。

三. 教学目标1.知识与技能:了解秦末农民起义的背景、经过和影响,认识封建社会农民阶级反抗压迫的英勇斗争精神。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析史料、提炼观点的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识农民起义在中国历史发展中的重要作用,培养学生的民族自豪感和历史责任感。

四. 教学重难点1.重点:秦末农民起义的背景、经过和影响。

2.难点:农民起义的历史意义及其在中国历史发展中的地位。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等直观材料,创设情境,激发学生学习兴趣。

2.自主学习法:引导学生独立思考,培养学生分析史料、提炼观点的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,发挥团队协作精神,提高学生沟通能力。

六. 教学准备1.教材、多媒体设备2.相关图片、视频资料3.历史地图册4.网络资源七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片、视频等直观材料,展示秦朝的暴政和农民的艰苦生活,引导学生思考:为什么会出现这样的局面?农民阶级会采取何种行动?2.呈现(10分钟)讲述陈胜、吴广起义的经过,展示起义军攻占城池、打败秦军的史实。

引导学生关注起义的原因、过程和结果。

3.操练(10分钟)学生分组讨论:农民起义对秦朝的影响是什么?起义军取得胜利的原因是什么?学生代表发言,总结讨论成果。

第10课秦末农民起义一、教学目标:知识与能力:秦朝暴政的主要表现,陈胜、吴广起义以及秦朝灭亡的基本历史知识;楚汉之争简单情况。

过程与方法:引导学生探究秦末农民起义爆发的原因,培养学生初步运用历史唯物主义分析问题的能力;秦亡前后,项羽、刘邦所领导的战争性质由原来的农民起义,演变为争夺帝位的战争。

情感、意志和价值观:通过学习使学生体会强大的秦朝失去民心,结果灭亡;项羽失去民心,结果也失败了,使学生认识到,得民心者得天下的道理,认识到人民革命力量的伟大,认识到人民才是历史的真正主宰。

二、教学重难点重点:秦末农民起义的根本原因、意义难点:秦亡前后,项羽、刘邦所领导的战争性质的变化三、教法学法:多媒体学习、自主探究、合作学习四、教学过程:(一)、导入新课:公元前221年,秦王嬴政顺应民心统一天下,结束了几百年的战争,建立了强大的秦帝国,嬴政自称秦始皇。

他妄想自己的帝国千秋万代,但是帝国却仅仅存在了短短的15年,秦王朝为什么昙花一现、迅速走向灭亡了呢?带着这些问题我们共同学习学习第10课秦末农民大起义(二)、讲授新课一、秦的暴政:秦始皇完成了统一中国的事业,实现了各项巩固统一的措施,并创立了郡县制等后世沿用的制度。

但是他的统治也具有急于求成和暴虐的特点:1、赋税沉重:农民被迫将收获物的2/3 上交国家。

材料一至秦则不然…田租口赋,二十倍于古。

——《汉书·食货志》2、徭役和兵役沉重:材料二当时人口约2019万人,每年服役的成年男子就有300万人。

——课本P47不见长城下,尸骸相支柱-------秦民谣六王毕四海一蜀山兀阿房出—杜牧修建骊山陵墓和阿房宫役使70多万人,征伐南方调发50万人,修长城40万人。

当时人口约2019万人,每年服役的成年男子就有300万人,农民受到残酷的剥削和压迫,成千上万的农民背井离乡,脱离农业生产,是社会经济遭到严重破坏。

3、法律非常严苛:民众稍有不慎即触犯法律,而且一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。

第10课秦末农民大起义-部编版七年级历史上册教案一、教学目标1.了解秦末农民大起义的历史背景和原因。

2.掌握秦末农民大起义的基本经过和影响。

3.培养学生的历史意识和历史思维能力。

二、教学重点1.秦末农民大起义的背景和原因。

2.秦末农民大起义的基本经过。

3.秦末农民大起义的影响。

三、教学难点1.探究秦末农民大起义的复杂性和多样性。

2.分析秦末农民大起义的意义和影响。

四、教学方法1.讲授法:通过讲述历史事件,让学生了解秦末农民大起义的背景、原因、基本经过和影响。

2.互动式教学法:通过问答、讨论等互动形式,激发学生的思考和表达能力。

3.视听教学法:通过播放相关视频和音频资料,让学生深入了解秦末农民大起义。

五、教学过程导入环节1.让学生观看秦始皇统一六国的视频,了解秦朝的历史背景。

2.引导学生思考:秦朝如此强大的国家,为什么还会爆发农民起义?教学主体1. 背景和原因•讲解秦朝在朝代交替过程中的社会矛盾和经济危机。

•讲解秦朝实行的帝国主义政策和苛捐杂税政策。

•让学生思考:这些政策对农民生活和社会稳定造成了哪些影响?2. 基本经过•讲解秦末农民大起义的时间、地点、规模和组织结构。

•讲解起义领袖陈胜、吴广的传奇故事和策略。

•讲解起义军队在战争中的胜负和失败原因。

3. 影响和意义•讲解秦朝灭亡的原因和秦末农民大起义的影响。

•讲解秦朝灭亡后,农民政权史是如何发展的?•让学生思考:秦朝灭亡后,历史的发展方向改变了吗?总结1.梳理和回顾本课所学的内容。

2.激发学生思考:我们应该从历史中学到什么?课后作业1.阅读《资治通鉴》中有关秦末农民大起义的章节。

2.完成历史课后习题。

六、教学评价1.能够准确地回答关于秦末农民大起义背景、原因、基本经过和影响的问题。

2.能够批判性地思考和评价秦末农民大起义的意义和影响。

3.能够运用历史思维和历史方法,探究历史事件的复杂性和多样性。