人教版地理降水的变化与分布

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:17

三降水的变化与分布基础梳理·自主预习一、降水及形成条件1.降水的形式:大气中的水汽以雨、雪、冰雹等形式降落下来,统称为降水。

降雨是降水的主要形式。

2.降水形成的条件:(1)空气上升冷却,水汽凝结。

(2)有凝结核。

(3)云滴增大到能够降落到地面。

3.降水的测量:气象台(站)用雨量器来测量每次降水过程中降水量的多少。

二、降水的季节变化1.概念:同一地方,不同季节降水量的差异。

2.表示:通常用降水量柱状图来表示一个地方降水量的季节变化。

三、降水的分布1.表示方法:通常用等降水量线图来表示。

2.分布规律:(1)赤道地区降水多,两极地区降水少。

(2)回归线附近大陆东岸降水多,西岸降水少。

(3)温带地区,大陆内部降水少,沿海地区降水多,山地迎风坡降水多,背风坡降水少。

3.降水的分布状况对人们的生产、生活有着重要影响。

【名师点睛】降水量:从天空中降落到地面上的降水,未经蒸发、渗透、流失而在单位面积上累积的水层深度。

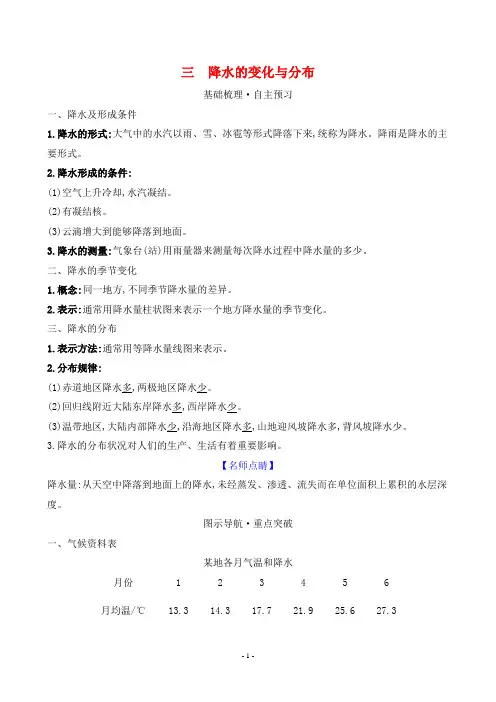

图示导航·重点突破一、气候资料表某地各月气温和降水月份 1 2 3 4 5 6月均温/℃13.3 14.3 17.7 21.9 25.6 27.3降水量43.2 64.8 85.3 181.9 283.6 257.6/毫米月份7 8 9 10 11 12月均温/℃28.5 28.3 27.1 24.0 19.4 15.0降水量227.6 220.6 172.4 79.3 42.1 23.5/毫米【读图·绘图】根据某地各月气温和降水量资料,画出该地气温年变化曲线和降水量柱状图。

【探究·思考】1.依据资料绘制的图形读出该地最大月降水量和最小月降水量各为多少,并判断这里的降水季节变化特点。

提示:最大月降水量是283.6毫米,最小月降水量是23.5毫米。

夏季多雨,冬季少雨。

2.该地的年降水量为1 681.9毫米。

二、世界年降水量分布图【读图·析图】1.赤道与两极:在图中描出赤道和南北极圈,读图可知,赤道地区降水多,两极地区降水少。

《降水的变化与分布》说课稿各位评委老师下午好,我今天说课的内容是《降水的变化与分布》,下面我将从说教材、说教法和学法、说教学过程、说板书设计以及说教学反思六个方面来对本课进行说明:一、说教材(一)教材简析《降水的变化与分布》一课出自人教版义务教育课题标准实验教科书《地理》七年级上册中的第三章《天气与气候》的第三节,本节教材讲述天气和气候的要素之一——降水,主要讲了降水与生活、降水的季节变化和降水的空间分布三个方面的内容。

本节教材与上一节“气温的变化与分布”一起,是对第一节“多变的天气知识的自然延申,更是作为理解第四节“世界气候”有关知识的基础。

因此,本节教材起着承上启下的作用,占有非常重要的地位。

(二)教学目标、重难点根据课程标准,结合学生实际。

我确定以下三方面的教学目标:知识与技能目标:结合生活实际,了解降水及其主要形式,运用生活实例说出降水与人类生产生活的关系。

过程与方法目标:通过动手实践,使用降水资料,制作降水量柱状图,并能够读图说出降水的变化规律。

情感态度与价值观目标:1、地理就在我们身边,学习身边的地理。

2、大自然是有规律的,我们应该研究大自然的规律,做大自然的朋友。

走可持续发展之路。

根据教材内容,我重新编排了教学内容。

对于七年级的学生来说,由于他们的认知水平较低,学生对于降水的变化只有感性的认识,而缺乏理性的认识,因此教会学生正确认识降水的变化是本节课的重点。

初一学生不仅认知水平低,而且对于数据与图像之间的转化,缺少—种图文转化能力和从图像中获取地理信息的能力,因此把降水柱状图阅读和绘制作为本节课的难点。

本节为“新授课”:共计2课时;教学用具:多媒体课件和雨量器。

二、说教法教学不是向学生灌输知识的过程,而是学生主动构建知识的过程;教师是教学过程中的帮助者、引导着和组织者,学生才是教学的主体,是教学的中心。

总之,本节课力图表现这样的教学理念:学生是课堂的主人,学习是快乐的事情,兴趣是最好的老师,教师是学生的指向标。