牛前后盘吸虫病的诊治报告

- 格式:pdf

- 大小:121.70 KB

- 文档页数:2

20218237临症资料收稿日期 2021–04–15作者简介 吴璆(1995–),男,本科,助理兽医师,主要研究方向:水产畜牧兽医技术研究。

牛前后盘吸虫病的诊断及防治措施探讨吴 璆(广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县农业农村局,广西柳州 545500)摘要:牛前后盘吸虫病为一种十分常见的体内寄生虫病,主要由牛瘤胃中的前后盘吸虫寄生导致。

牛前后盘吸虫病造成的危害巨大,如治疗不当或治疗不及时,往往会引发大量病牛死亡,造成严重的经济损失。

鉴于此,系统阐述了牛前后盘吸虫病的病原体、生活史,并阐述牛前后盘吸虫病的诊断与防治措施,为牛前后盘吸虫病的诊治提供理论参考。

关键词:牛前后盘吸虫病;诊断;防治措施中图分类号:S855.9+1 文献标识码:B 文章编号:1003-8655(2021)08-0050-02牛前后盘吸虫病是我国分布相对较为广泛的寄生虫病,感染动物表现症状与感染肝片吸虫病、血吸虫病较为相似,在实际诊断过程中非常容易发生误诊的情况,极易导致延误最佳诊疗时机,最终导致养殖场发生大规模死亡。

牛前后盘吸虫病主要集中发生于沼泽、河流、小溪等周边植被覆盖率较高的区域,发病率高,且病牛死亡率也极高,部分病牛感染牛前后盘吸虫的数量可达3~8万条左右[1]。

为进一步减少牛前后盘吸虫病造成的损失,必须针对牛前后盘吸虫病进行科学合理的诊断,同时采取正确的防治措施,进一步提升牛前后盘吸虫病的防治成果。

1 病原体与生活史牛羊前后盘吸虫病主要是多种寄生虫感染所导致的疾病,前后盘吸虫的类型非常多,且各个虫体在形态、构造、大小、色泽方面都存在差异性,鹿前后盘吸虫(Paramphistomum cervi)是最为常见的类型[2]。

成虫主要寄生在反刍兽前胃,即瘤胃与网胃的交接位置,部分情况下也存在于胆管位置。

成虫主要表现为圆锥状,背面呈现为稍微弓起的状态,腹部存在一定的凹陷,颜色为粉红色,雌雄同体,长0.5~1.2 cm,宽0.2~0.4 cm,口吸盘主要在虫体前端位置,腹吸盘主要在虫体后端位置,且腹吸盘要大于口吸盘[3]。

2021年第02期反刍动物三类吸虫病主要指:大拟片形吸虫也称大肝片吸虫;支双腔吸虫也称矛形双腔吸虫或小肝片吸虫;感染反刍动物的前后盘吸虫有许多种,如端盘吸虫、瘤胃吸虫和圆锥吸虫等。

1反刍动物大拟片形吸虫病大拟片形吸虫(大肝片吸虫),长100mm ,厚2~4.5mm ,宽11~26mm ,椭圆形。

其与肝片形吸虫的区别是缺少前面的圆锥突起。

大拟片形吸虫常感染家畜和野生动物,鹿是其最主要的宿主。

其生活史与片形吸虫属的其他吸虫相似。

大拟片形吸虫的生活史中的一部分在牛体内。

感染牛时,其致病性较弱,且损伤部位主要局限于肝脏。

在绵羊和山羊中,由于吸虫在肝实质中的大面积移行,故即便是少许的吸虫也可引起死亡。

大拟片形吸虫感染鹿时,只有轻微的组织及应,吸虫被附着在与胆管相通的薄纤维包囊中。

感染牛时,大拟片形吸虫会引起严重的组织反应,出现不与胆管相通的厚壁包囊。

绵羊感染时通常不形成包囊,但吸虫移行于肝脏和其他器官表面会引起严重的组织损伤。

感染吸虫的牛、绵羊和鹿的肝脏变黑。

幼吸虫移行时,可在器官表面形成弯曲的虫道。

虽然大拟片形吸虫的卵与肝片形吸虫相似,但其应用价值有限;大拟片形吸虫虫卵一般不会进入牛和绵羊的体内。

确诊需要在尸检时发现寄生虫,以及对肝片吸虫和大片形吸虫进行鉴别。

当反刍动物和鹿食用被污染的牧草并发吸虫病时,应首先考虑大拟片形吸虫感染。

牛常发生大拟片形吸虫和肝片形吸虫的混合感染。

曾有报道证实,羟氯扎胺可有效治疗鹿的大拟片形吸虫病,雷复尼特对牛有效。

阿苯达唑(7.5mg/kg )、氯舒隆(15mg/kg )和氯氰碘柳胺(15mg/kg )可有效控制绵羊的大拟片形吸虫病。

大拟片形吸虫必须通过鹿完成其最后的生活史,如果禁止鹿进入牛和山羊的放牧区,就可对该病进行有效控制。

只要在一个地区发现有中间宿主,且对其栖息地性质进行过调查,就有可能控制这类中间宿主(如椎实螺)。

2反刍动物支双腔吸虫病支双腔吸虫(矛形双腔吸虫,小肝片吸虫)虫体细长,长6~10mm ,宽1.5~2.5mm 。

疫病防治I组稿 \E m a il: n m g x m+2008/s in a iC〇m■牛前后盘吸虫病的诊断及防治措施完代草(甘南州中等职业学校,甘肃甘南747000)摘要:作为体内寄生虫病症之一,牛前后盘吸虫病亦称作同盘吸虫病,其主要是由于牛瘤胃中寄生前后盘吸虫所引发的一种病症。

牛前后盘吸虫病一般表现为慢性症状,急性暴发现象相对较少,如果处理不 当,会引发病牛大量死亡,导致养殖户承受巨大的经济损失。

针对上述问题,本研究针对牛前后盘吸虫病的临床诊断进行了系统分析,在此基础 ,供广大养殖 。

关键词:牛前后盘吸虫病;&中图分类号:S855.9 文献标识码:B文章顺序编号:1005-5959(2019)04-027-02作为我国广泛分布的一种寄生虫病,牛前后盘吸 虫病与血吸虫病、肝片吸虫病较为类似,在临床诊断 过程中容易出现误诊现象,耽误了最佳救治时机,引发病牛大范围死亡。

甘肃省甘南藏族自治州因放牧地 多为地势低洼、存在沼泽或湖泊河流的地方,适合中 宿螺的孳生,容易感染牛引起病牛严重 出现死亡,大的 。

因,针对牛前后盘吸虫病进行有效的诊断与防治就成为急需 的重 。

1牛前后盘吸虫病的症状及危害牛前后盘吸虫 寄生在 的前胃中,中在与的,分存在。

牛前后盘吸虫的虫现为,起的 ,为 ,,在5.12 mm之间,宽度在2~4 mm。

猪口吸盘在虫体前,吸盘则处在后 ,大 吸盘。

牛前后盘吸虫的 ,占的1/6.1/4,的吸化,同时牛前后盘吸虫大吸病牛的血。

感染前后盘吸虫病的病牛 为 ,。

病 、,感染后大 虫 病牛 ,在 、、行寄生、发及移动,,得胃肠。

牛前后盘吸虫病主要发生于夏秋两季,临床症状以顽固性 为,粪便现为水样或糊,存在腥臭味,个别 出现温升高。

随着病的不断发展,病牛越来越消&无力、精神萎 靡、苍白、高贫血、颌下或全水肿。

£病后,病牛极 ,卧地不起,最终因衰竭死亡。

2牛前后盘吸虫病的诊断方法作者简介:完代草(1966-),女,大学本科,高级讲师,主要从事畜牧兽医专业教学工作。

肉牛肉牛寄生虫病的阔盘吸虫病临床诊疗技术(一)病原阔盘吸虫在我国报道有3种:胰阔盘吸虫、腔阔盘吸虫和枝睾阔盘吸虫。

该病是人畜共患寄生虫病,寄生在牛的胰脏(胰管)中,有时也可寄生在胆管和十二指肠。

胰阔盘吸虫活时呈棕红色,固定后为灰白色。

虫体扁平,较厚,呈长卵圆形。

体表有小棘,但到成虫时小棘常已脱落。

体长(8~16)mm×(5~5.8)mm。

吸盘发达,口吸盘较腹吸盘大。

虫卵呈黄棕色或深褐色,椭圆形,两侧稍不对称,一端有卵盖,大小为(42~50)μm×(26~33)μm,内含1个椭圆形的毛蚴。

腔阔盘吸虫呈短椭圆形,体后端具一明显的尾突。

虫体长(7.48~8.05)mm×(2.73~4.76)mm。

卵巢和睾丸上与胰阔盘吸虫有区分。

枝睾阔盘吸虫呈前端尖、后端钝的瓜子形。

长 4.49~7.90mm,宽2.17~3.07mm。

腹吸盘小于口吸盘。

(二)生活史胰阔盘吸虫的发育需要2个中间宿主。

第一中间宿主为陆地螺。

第二中间宿主为中华草螽。

成熟的卵从终末宿主体内排出,被陆地螺吞吃后才孵化。

在螺体内经母胞蚴、子胞蚴2个阶段的发育需要400~445d。

第二代胞蚴呈囊状,体内含有多个尾蚴。

尾蚴呈短尾型,蜗牛从壳内外出时,胞蚴即被排出,附在草上,形成圆形的囊,内含尾蚴。

第二中间宿主吞吃从蜗牛体内排出的含有大量尾蚴的子胞黏团后,子胞蚴在草螽体内发育,尾蚴即从子胞蚴中孵出,发育成为囊蚴。

牛吞吃了含有囊蚴的草螽而受感染,囊蚴在牛十二指肠内脱囊,顺胰管口进入胰脏。

整个发育周期从卵经毛蚴、母胞蚴、子胞蚴及尾蚴、囊蚴至成虫需要500~560d,越冬2次。

腔阔盘吸虫和枝睾阔盘吸虫的发育与胰阔盘吸虫相似。

腔阔盘吸虫的第二中间宿主为红脊草螽和尖头草螽。

枝睾阔盘吸虫的第二中间宿主为蟋蟀科的针蟋。

(三)致病作用及症状胰阔盘吸虫寄生在牛、羊的胰管中,由于虫体的刺激和毒素的作用,引起胰管炎。

严重感染时,由于虫体的刺激引起胰功能的失常,使动物发生消化障碍,营养不良,下痢,贫血和水肿,严重时引起物死亡。

肉牛肉牛寄生虫病的前后盘吸虫病临床诊疗技术

前后盘吸虫病是由前后盘科前后盘属的多种前后盘吸虫引起的一种寄生虫病,主要发生于牛、羊等反刍动物的胃和小肠里。

成虫致病力不强,但幼虫寄生在真胃、小肠、胆管及胆囊等部位时,致病性强,严重者会有大批宿主死亡。

(一)病原及生活史

前后盘吸虫的外形呈圆锥状、乳白色,腹吸盘发达,位于体后端,所以又称后吸盘。

最常见者是鹿前后盘吸虫,该虫呈梨状,长5~13mm,宽2~5mm,后吸盘特别发达。

前后盘吸虫的中间宿主是淡水螺。

牛吃草或饮水时吞入囊蚴,囊蚴经移行附着在瘤胃和网胃壁上发育为成虫,成虫所产之卵随粪便排出体外并孵化出毛蚴,毛蚴钻入水中的淡水螺体内发育繁殖成胞蚴、雷蚴和尾蚴,尾蚴离开螺体后形成囊蚴,囊蚴被牛吞入体内,即可完成其生活史。

(二)症状

前后盘吸虫成虫致病力弱,大量幼虫的移行和寄生常可导致病牛顽固性腹泻、粪便呈粥样或水样,常有腥味。

病牛迅速消瘦,颌下水肿,严重时水肿可发展到整个头部以至全身。

随病程的延长,病牛高度贫血,黏膜苍白、血样稀薄。

后期极度消瘦衰竭死亡。

(三)诊断

成虫寄生时难以诊断,幼虫寄生时可结合临床症状并分析流行特点初步诊断。

确诊尚需进行病牛粪便的虫卵检查或剖检见到虫体。

(四)治疗

(1)硫双二氯酚,按40~50mg/kg,1次口服。

(2)氯硝柳胺,按50~60mg/kg,1次口服。

(五)预防

参阅片形吸虫病的预防措施。

夏秋季节牛常见寄生虫病的治疗处方作者:李迎红来源:《兽医导刊》 2018年第7期一、肝片吸虫病肝片吸虫病是由肝片形吸虫寄生于牛肝脏胆管引起,主要表现食欲减退、反刍异常、腹胀、贫血、消瘦、被毛粗乱,颌下水肿、腹泻,并伴发有肝炎、胆管炎等。

(一)诊断要点1. 由肝片吸虫寄生于牛的肝脏和胆管中引起。

其发生于中间宿主椎实螺密切相关,多发于低洼地、湖泊草滩、沼泽地带。

干旱年份流行轻,多雨年份流行重;夏季为主要感染季节。

2. 患片形吸虫病的牛,其临床表现与虫体数量、宿主体质、年龄、饲养管理条件等有关。

当牛体抵抗力弱又遭大量虫体寄生时,症状较明显。

急性症状多发生于犊牛,表现为精神沉郁、食欲减退或消失、体温升高、贫血、黄疸等,严重者常在3 ~ 5 d 内死亡。

慢性症状常发生在成年牛,主要表现为贫血、黏膜苍白、眼睑及体躯下垂部位发生水肿、被毛粗乱无光泽、食欲减退或消失、肠炎等,往往死于恶病质。

3. 病理剖检,急性病例肝肿大、质软,包膜有纤维素沉积,有长2 ~ 5 mm 的暗红色虫道,虫道有凝固的血液和很小的童虫;腹腔中有血色的液体,有腹膜炎病变。

慢性病例肝实质萎缩、退色、变硬,胆管肥厚、扩张呈绳索样突出于肝表面,胆管内壁粗糙,内含大量血性黏液和虫体及黑褐色或黄褐色磷酸盐结石。

4. 生前诊断常采用水洗沉淀法检查虫卵。

如果在粪便中能检出吸虫虫卵则可以确诊。

但由于牛片形吸虫排卵是间歇性的,因此,粪便虫卵检查比较困难。

血液学检查会出现低清蛋白血症,在移行阶段,谷氨酸脱氢酶会升高。

一旦胆管黏膜脱落,血浆中的γ- 谷氨酸转移酶会升高,这是一种有效的诊断指标。

二、治疗处方1 :硝氯酚(拜耳9015)1.2 ~ 2.8 g。

用法:一次内服,按3 ~ 7 mg/kg 体重用药。

处方2 :阿苯达唑(丙硫咪唑)5g。

用法:一次内服,按10 ~ 15 mg/kg 体重用药;注意禁用于产奶牛和怀孕前期45 d 的牛。

处方3 :硫双二氯酚(别丁)16 ~ 24 g。

临症资料20233256牛吸虫病的诊断和防控研究卓玛草(玛曲县欧拉秀玛乡兽防站,甘肃甘南 747300)摘要:目的 探讨牛吸虫病的诊断和防控措施。

方法 选择2020年4月~2021年4月某养殖场15头牛吸虫病牛为研究对象,均存在反复腹泻、便秘症状,部分病牛经青霉素、链霉素等抗生素治疗无效,新鲜粪便采样后实验室检查诊断为牛肝片吸虫病;病牛均立即实施驱虫治疗,灌喂氯氰碘柳胺钠或阿苯达唑等驱虫药,并肌注黄连素,必要时静脉输注25%葡萄糖溶液静脉注射,维护肝脏功能,观察病牛预后情况。

结果 治疗5 d 后,病牛腹泻、便秘好转,观察2周后,粪便性状恢复正常,肝区疼痛消退,发热症状消退,眼睑、下颌等肿胀消退;食欲、精神状态复常,预后良好。

结论 牛吸虫病存在便秘、腹泻、肝区疼痛拒检、眼睑下颌水肿等症状,应及时进行实验室粪便检查确诊,及时实施驱虫治疗,以改善病牛预后,并强化防控措施,降低牛吸虫病感染风险。

关键词:牛吸虫病;诊断;防控措施;驱虫治疗;腹泻Diagnosis and Prevention and Control of Bovine SchistosomiasisZHUO Ma-cao(Animal Prevention Station in Oulaxiuma Township, Maqu County, Gansu Province, Gannan,Gansu 747300)Abstract: Objective: To explore the diagnosis and prevention and control measures of bovine schistosomiasis. Methods From April 2020 to April 2021, 15 cattle with trematosis in a farm were selected as the research objects. All of them had symptoms of repeated diarrhea and constipation. Some of the infected cattle were ineffective after penicillin, streptomycin and other antibiotics. After fresh stool sampling, they were diagnosed as fasciola hepatica in the laboratory;All sick cattle were immediately treated with insecticides, such as chlorhexidine sodium or albendazole, and berberine was injected intramuscularly. If necessary, a 25% glucose solution was injected intravenously to maintain liver function and observe the prognosis of the sick cattle. After 5 days of treatment, the diarrhea and constipation of the sick cow improved. After 2 weeks of observation, the fecal characteristics returned to normal, the pain in the liver area subsided, the fever symptoms subsided, and the swelling of the eyelids and mandibles subsided;The appetite and mental state return to normal, and the prognosis is good. Conclusion: Bovine fluke disease has symptoms such as constipation, diarrhea, liver pain rejection, eyelid and mandibular edema. It should be diagnosed through laboratory fecal examination in a timely manner, and deworming treatment should be implemented in a timely manner to improve the prognosis of the infected cattle. Prevention and control measures should be strengthened to reduce the risk of infection of Bovine fluke disease.Key words: Bovine fluke disease; Diagnosis; Prevention and control measures; Insect repellent treatment; Diarrhea 中图分类号:S858.23 文献标志码:B 文章编号:1003-8655(2023)03-0052-03牛吸虫病是牛养殖业中常见的寄生虫病,其中肝片吸虫寄感染较为常见,夏秋季节或潮湿环境中发病率较高,不同区域发病率存在较大差异;牛吸虫病对病牛危害较大,可引发病牛腹泻、消瘦、发育不良、体重降低、生产性能减退等症状,严重者可导致死亡,需尽早发现、及时确诊并治疗,避免引发死亡、生产性能下降等不良后果。

畜牧兽医XUMUSHOUYI一例黄牛双腔吸虫病的诊断高 昕引言夏季多雨季节在河床放牧家每畜增多,感染双腔吸虫的病例时有发生。

文章对双腔吸虫临床症状、实验室诊断和预防治疗提供资料。

双口吸虫病双称前后盘吸虫病,由多种前后盘吸虫寄生于牛羊等反刍动物的瘤胃和胆管壁上引起的,一般成虫危害不甚严重,但若大量童虫在移行过程中寄生在真胃、小肠、胆管和胆囊时,可引起严重顽固性下痢为特征的疾病,甚至发生大批死亡。

青壮龄牛羊最易感染,发病重,死亡多。

该病呈世界性分布,我国遍及各地,南方比北方多见,且感染率和感染强度均高,锦州市某地暴发一种以慢性消瘦、贫血、死亡为特征的黄牛疾病,经流行病学调查、临床观察、病理剖检和实验室诊断,确诊为牛双口吸虫病。

现将发病情况报告如下:1 发病情况2018年夏季,在小凌海河床长长期放牧的养牛户反应,近二个月内,在该地区放牧的黄牛发生顽固性腹泻,消瘦、久治不愈,最后衰竭死亡,在其它地区没听说有此类情况发生。

经走访调查,在该地放牧的共有7个养牛户,存栏131头黄牛,发病63头牛,已死亡18头。

2 临床症状病初牛精神萎靡,经过数天后发生腹泻和消瘦。

眼结膜、鼻和口腔粘膜贫血,鼻镜和鼻翼上可见不很深的、不同大小的溃疡。

体温基本正常,有的在患病7-10天,体温上升到40℃-40.5℃。

有的患畜可见到眼结膜、口腔粘膜和鼻镜上有小的出血点,颌下部和颈下部发生水肿。

严重的,发生剧烈腹泻,烘便内有时混有血液,肋部凹陷,眼窝塌陷,目光无神。

许多黄牛呈腹痛症状,磨牙和呻吟。

慢性病例精神神沉郁,食欲减退或废绝,顽固性腹泻,粪便成粥样,有腥臭,被毛粗散易脱落,消瘦,高度贫血,颌下部和颈下部发生水肿,可视粘膜发白,但体温一般正常。

3 剖检变化剖检3只黄牛,可见尸体消瘦,粘膜苍白,唇和鼻镜上有潜在的溃疡,肛门周围有污稀粪便污染。

血液稀薄,表现为高度消耗性恶病质,打开腹腔,内有红色液体,有的在液体中发现幼小虫体。

大网膜、肠系膜增厚,粘膜下可见幼小虫体,充满胶样浸润物,真胃粘膜水肿,有出血点及幼虫附着;瘤胃、网胃、肠壁严重水肿,粘膜表面有充血区或出血斑,肠内充满腥臭味稀便,小肠内有很多童虫。

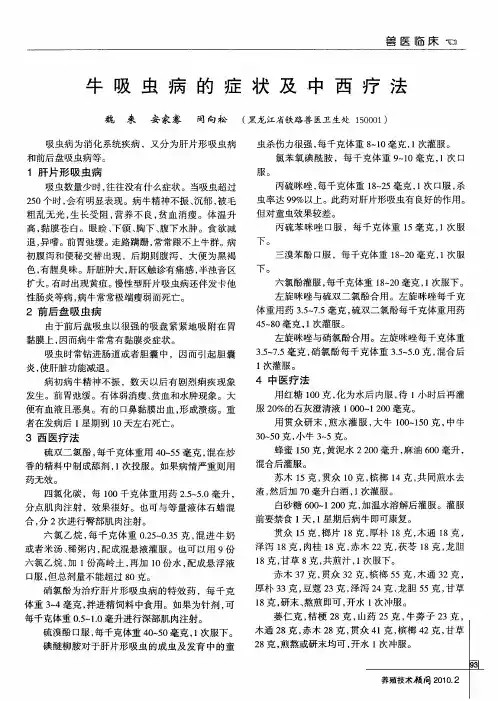

图5前后盘吸虫牛前后盘吸虫病前后盘吸虫病(同盘吸虫病)是山前后盘科(paramphistomidae)各属前后盘吸虫(我国约40多种)寄生家畜引起的吸虫病。

成虫的寄生危害不大,但幼虫在真胃、小肠、胆管、胆囊移行时,可引起严重的疾病,其至可导致死亡。

一、病原体形态特征虫体肥厚,近似圆锥形,横切面接近圆形;腹吸盘特别发达,位于虫体的后端叫后吸盘。

大小多数在0.4X1.2厘米左右。

前后盘吸虫侧而卵黄腺二、生活史前后盘吸虫在外界的发育与片形吸虫相似,以锥实螺为中间宿主。

囊呦被乔食后,首先到达小肠,在小肠童虫从囊内游离出来,然后在小肠、胆管、胆囊、真胃等处的组织内移行数十天。

最后到达瘤胃,附着在瘤胃发育为成虫。

前后盘吸虫发冇史三.致病作用及临床症状童虫在移行过程中,可使小肠、真胃粘膜水肿,出血,引起出血性肠炎,或粘膜坏死和纤维素性炎,胆管胆囊发炎膨胀,病畜临床表现为顽固性拉稀,粪腥臭,消瘦,贫血,粘膜苍口,肩前、膝淋巴结肿大,病畜极为虚弱,最后卧地不起死亡。

四、病理变化病牛逐渐消瘦,精神委顿,体弱无力,高度贫血,黏膜苍白,血液稀薄,颌下或全身水肿。

剖检可见网胃黏膜上吸附有前后盘吸虫的成虫,局部黏膜受损:虫体成圆锥状,粉红色。

五、诊断1.成虫寄生的诊断:可用水洗沉淀法在粪便中检查虫卵。

虫卵的形态与肝片吸虫的很相似,但颜色不同。

2.童虫寄生的诊断:其生前诊断主要结合临床症状和流行病学资料进行推断或用驱虫药物试治,如果症状好转或在粪便中找到相当数量的童虫,即可作出判断。

3.死后诊断:可根据病变及大量童虫或成虫的存在。

六、防治可用氯硝柳胺(灭绦灵),对寄生虫有特致,用量牛羊40〜50mm/"mg吸收,预防措施与片形吸虫病相同。