河流洪涝灾害原因及措施ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:122.00 KB

- 文档页数:4

洪涝灾害的成因与防治措施洪涝灾害是指由于降雨过多或河流泛滥等原因,导致水位急剧上升,超出河道容量,进而造成严重的灾害。

洪涝灾害对人类社会和生态环境都造成了巨大的破坏和影响。

本文将从成因和防治措施两个方面进行探讨。

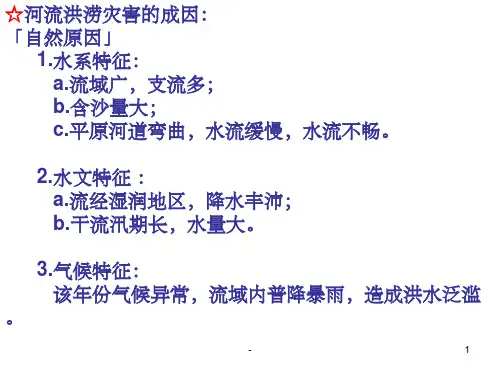

一、洪涝灾害的成因1. 气候因素:气候变化是洪涝灾害发生的重要原因之一。

全球气候变暖导致了大气水汽含量增加,降雨量增加,降雨强度增大,进而导致洪涝灾害的频繁发生。

2. 地形地貌:地形地貌是洪涝灾害形成的重要因素。

地势低洼的地区容易积水,形成洪涝灾害。

而山区则容易发生山洪灾害,因为山区地势陡峭,雨水容易形成急流,引发洪水。

3. 水利设施:水利设施的失修和不完善也是洪涝灾害的重要原因之一。

河道堤坝破损、排水设施不畅等问题,都会导致洪水无法顺利排泄,从而形成洪涝灾害。

4. 人类活动:人类活动对洪涝灾害的发生也起到了一定的影响。

过度开发土地、乱砍滥伐、建设不合理等行为,破坏了自然环境的平衡,增加了洪涝灾害的风险。

二、洪涝灾害的防治措施1. 加强气象监测预警:通过加强气象监测和预警系统,及时掌握降雨情况,提前预警,可以减少洪涝灾害对人类社会的影响。

同时,加强气象科技研究,提高预测准确性,也是降低洪涝灾害风险的重要手段。

2. 改善水利设施:加大对水利设施的投入,加强河道疏浚和堤坝修复工作,提高排水能力,减少洪涝灾害的发生。

同时,加强对水库、堤坝等水利工程的监管,确保其安全可靠,也是防治洪涝灾害的重要措施。

3. 生态修复与保护:加强对生态环境的保护与修复,可以减少洪涝灾害的发生。

恢复湿地、植树造林等生态工程,可以增加土壤的保水能力,减缓雨水径流速度,降低洪水的危害。

4. 合理规划和管理:加强土地利用规划和管理,避免过度开发和不合理建设,减少洪涝灾害的风险。

合理规划城市建设,保留足够的绿地和水源涵养区,可以有效减少洪涝灾害的发生。

5. 提高公众防灾意识:通过加强公众防灾意识的培养和教育,提高人们对洪涝灾害的认识和应对能力。

河流洪涝灾害的成因和治理措施一、成因河流洪涝灾害是指由于河流水量过大或河道不畅等因素引发的洪水灾害。

其主要成因如下:1. 大雨天气:暴雨或长时间持续降雨会导致河流水位迅速上涨,超过河道容量,引发洪水。

2. 山洪暴发:山区地势陡峭,雨水迅速流入河流,形成山洪,加剧了河流的水位上涨和洪水的发生。

3. 雪融水:在冬季或春季,山区积雪融化导致大量融水流入河流,增加了河流的水量,容易引发洪水。

4. 天然堰塞湖溃坝:地震、泥石流等自然灾害会导致堰塞湖形成,当堰塞湖的水位超过堤岸时,溃坝会引发洪水。

5. 河道疏浚不及时:河道淤积、杂物积聚等会导致河道断流、河道容量减小,水流不畅,容易形成洪涝灾害。

二、治理措施针对河流洪涝灾害,我们可以采取以下治理措施:1. 加强监测预警系统:建立健全的河流监测预警系统,及时掌握河流水情、雨情等信息,提前预警,减少洪涝灾害的发生。

2. 加强河道疏浚:定期对河道进行疏浚,清理淤泥和杂物,保持河道畅通,增加河道容量,提高洪水的排泄能力。

3. 构建防洪设施:加强河道护岸和堤防的建设,采用防洪墙、防洪闸等防洪设施,加强对河流的控制和管理,减少洪涝灾害的影响。

4. 发展水库调度:合理规划水库的蓄水和泄洪,通过调度水库的水位,减少洪水的冲击和危害。

5. 加强山区治理:加强山区的防洪治理,修建拦洪墙、梯田等措施,减少山洪的形成和冲击。

6. 提高群众防洪意识:加强洪涝灾害的宣传教育,提高群众的防洪意识,掌握应对洪涝灾害的基本知识和技能,增强自救互救能力。

总结起来,河流洪涝灾害的成因主要包括大雨天气、山洪暴发、雪融水、天然堰塞湖溃坝和河道疏浚不及时等因素。

为了有效治理河流洪涝灾害,我们应加强监测预警系统,疏浚河道,构建防洪设施,发展水库调度,加强山区治理,提高群众防洪意识,共同努力降低洪涝灾害带来的损失。