《经济地理学》名词解释总结版

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:5

优选资料经济地理学导论经济地理学的研究对象;研究产业结构与产业布局演变规律。

地域生产综合体:指能有效利用地区各种自然资源,充分发挥生产联合化优越性的一定地域的,在结构上相互联系的生产企业的总体。

(04)产业结构;指生产要素在各产业部门之间的比例构成和它们之间相互依存,相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

三次产业分类:也称为克拉克产业分类,即把全部的经济活动分成第一产业、第二产业和第三产业。

第一产业:农业、畜牧业、林业和狩猎业等,农业实际上是指种植业。

第二产业:采矿业、制造业、建筑业等工业部门。

第三产业:商业、金融及保险业、运输业、服务业及其它各项事业(如科学、文化、教育、卫生、公务等)。

标准产业分类法:联合国为了统计各国国民经济统计口径将全部经济活动分为十大类,在大类之下又分若干中类和小类。

(07)佩蒂-克拉克定理:随着经济发展,人均国民收入水平相应提高,于是,劳动力就开始从第一产业向第二产业转移。

当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力就会向第三产业转移。

结果,社会劳动力在产业之间的分布状况是,第一产业劳动力减少,第二产业和第三产业的劳动力将增加。

(03)库兹涅茨法则:第一,随着时间的推移,农业部门的国民收入在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重均处于不断下降之中。

第二,工业部门的国民收入在整个国民收入中的比重大体上是上升的,但是,工业部门劳动力在全部劳动力中的比重则大体不变或略有上升。

第三,服务部门的劳动力在全部劳动力中的比重基本上都是上升的。

然而,它的国民收入在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力的比重一样同步上升,综合地看,大体不变或略有上升。

(05)霍夫曼定理:在工业化的进程中,霍夫曼比例是呈下降的趋势。

在工业化的第一阶段,消费资料工业的生产在制造业中占主导地位,资本资料工业的生产不发达,此时,霍夫曼比例为5 (±1)。

经济地理学名词解释经济地理学:是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境的相互关系的学科。

区位:主要指某事物占有的场所,但也含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

经济(活动)区位:某一经济体为其社会经济活动所占有的场所区位主体:区位中占有场所的事物称为区位主体。

区位理论:是关于区位即人类活动所占有的场所的理论。

它研究人类活动的空间选择及空间内人类活动的组合,探索人类活动的一般空间法则。

区位条件:是指人类进行活动的场所所具有的各种属性或资质。

区位因子:是指影响区位主体分布的原因。

韦伯将其定义为经济活动发生在某特定地点而不是发生在其他地点所获得的优势,即特定产品在那里比别的场所用较少的费用生产的可能性。

交通网:连接不同地点的交通线即为交通网,由点和线组成。

点即通常的汽车站、火车站、道路的交叉点、港口、机场等交通点,线则是连接点与点点的铁路、公路、水路以及空路(航路)等交通路线。

交通网的密度:是指某一区域内单位面积的运输路线的总长度,当然也要考虑运输线路的类型以及总通过能力的差异。

交通网的结构:是衡量交通便捷度的指标,要综合考虑连接度和通达度指标。

通达性:是衡量网络中点之间移动的难易程度的指标,可用通达指数和分散指数计算。

通达指数:网络中从一个顶点到其他所有定点的最短路径。

分散指数:用来衡量网络系统中总的通达程度与联系水平的指标。

连接度:表示交通网络的发达程度,通常用贝塔指数来计算和比较。

贝塔指数为边的数量与顶点数量之比。

地租曲线:在杜能的农业区位论中,有市场点(运费为零)到耕作极限点的地租收入数值的连接曲线。

区位因子:即经济活动发生在某特定地点而不是发生在其他地点所获得的优势;一般因子:为与所有工业有关的因子,如运费、劳动力等;特殊因子:为特定工业有关的因子,如空气湿度等;区域性因子:在区位因子中,使工业企业向特定地点布局的区位因子;集聚因子:促使企业为降低生产或销售成本而集中在特定场所的因子;分散因子:促使企业为避免集中而带来的不利而分散布局的因子;原料指数:等于产品重量与局地原料重量之比,即生产单位产品需要的局地原料量;区位重量:为整个工业生产与分配过程中需要运送的总重量,等于生产每单位产品需要运送的最终产品和局地原料的重量之和;等费用线:运输费用相同的点的连线;综合等费用线:为全部费用(包括运输原料和成品费用)相等地点连线;集聚因子:因一定量的生产集中在特定场所带来的生产或销售成本降低。

经济地理学复习资料一、名词解释1、区位:经济活动的空间位置,包括自然区位和经济区位。

2、区域:人类经济活动所占据的空间范围3、需求门槛:任何经济活动,无论是生产活动,还是服务活动都必需达到一定规模的需求才能够支持其基本的运营成本,这一规模就是所谓的需求门槛。

4、等级扩张:等级扩散是指沿着某种等级结构由上至下地扩散。

等级扩张常按市场规模,从最大的市场区开始进入,然后一级级向下扩展。

5、接触性扩张:接触扩散即从发源地开始,向外由近及远地扩散,在空间上呈现距离衰减接触性扩张是最常见的企业空间扩张形式,呈现出由公司所在地向外的扩展。

6、技术创新:是技术发展中的突破,是技术领域发生的根本性的、对技术本身和经济活动有着广泛而深刻影响的重大变化。

7、关联产业: 直接与主导产业在产品的投入产出、技术等方面有联系,为主导产业发展进行配套、协作的产业。

8、潜导产业:当前规模较小,对区域经济增长影响有限,但是代表了未来产业进步的方向,发展潜力大,前景广阔的产业。

9、增长极:所谓增长极就是具有推动性的经济单位,或是具有空间聚集特点的推动性单位的集合体。

10、中心商品:中心商品(包括服务)是在少数地点生产和供应、而在多数地点消费的商品;如一个商店可以为很多人提供商品,一个电影院可以为很多人提供服务。

11、中心性:是指中心地对周围地区的重要性,可用一个公式来表示:C=B1-B2 即中心地供给的中心商品总量减去其自身的购买量;也就是为周围地区的服务量。

12、范围经济:指由企业经济范围扩大而获得的效率。

13、经济区:也就是经济区域,是在一定地理空间范围内,由一组经济活动相互关联、组合而形成的经济地域单元,是一种区域经济的空间组织实体。

14、技术:在研究经济问题时,技术主要是指人们进行经济活动时使用的各种生产手段和知识、经验,具体包括生产工具、生产方法、工艺流程等所谓的硬技术,以及生产技能、管理方法与经验等软技术。

15、经济梯度:指区域之间经济总体水平的差异而不仅仅是技术水平差异。

经济地理学名词解释.经济地理学名词解释第二章经济活动区位及影响因素分析P34 区位:区位是人类活动(人类行为)所占有的场所的位置。

在绝对意义上理解,区位是指人类活动在地球经纬网上占据的地理位置;在相对意义上理解,区位是指某一人类活动场所与相关人类活动场所的空间关系。

P34 区位主体:指占有场所的特定事物(即特定人类活动的内容或实体),如政治活动、文化活动、经济活动、城乡聚落等。

P34 区位理论:研究人类活动的地理空间选择以及特定地理空间范围内人类活动空间组织的一般规律。

某些区位理论主要研究人类活动的地理空间选择,即在人类活动已知的条件下,寻找某种人类活动的最优区位,如韦伯的工业区位论;某些区位理论则是在空间区位已知的条件下,研究人类活动在特定场所内的最优组合方式和空间形态,如杜能的农业区位论。

P36 区位条件:区位条件是区位(场所)所特有的属性或资质。

区位条件是相对于区位主体而言的,即同样的场所对不同的人类活动而言,其区位条件是不同的;区位条件会随时间而变化,即人类活动(区位主体)对空间场所(区位)的要求会随时间而改变,因而要求的区位条件也随之变化。

P37 区位因子:区位因子或称区位因素是指影响区位主体分布的原因。

最早提出区位因子的韦伯,将区位因子定义为经济活动在某特定地点进行时所得到的利益即费用的节约。

P40 供应商园:一种新的组织原材料供应的地域综合体,一般是指围绕某一组装厂而形成为这一组装厂提供零部件供应的供应商的空间聚集区。

P48 交通网:交通网由点和线组成。

点包括汽车站,火车站,道路的交差点,港口,机场等;线包括连接点与点的铁路、公路、水路以及空路(航线)等。

* 交通流:人和物的移动;存在着方向性,即从起点到终点之间存在着方向;交通流可区分为“起终点流”和“区间流”。

* 地域:有关交通现象的产生原因、结果以及那些促进与制约交通发展的人口、产业状况等地域条件,也是交通研究的重要因素。

P51 交通网密度:在某一区域内单位面积的运输线路的总长度。

地理环境:指包括大气、水、岩石、生物四个圈层的地球表面或地球外表。

地理学(自然):它是研究地理环境本身与各要素及自然地域综合体的形成、发展和分布规律的科学。

人文地理学:研究人类各种活动与地理环境的关系。

经济地理学:研究人类经济活动与地理环境的关系。

产业:从事产品和劳务生产及经营的各个部门。

经济活动:指在一定的社会组织与秩序之下,人类为了求生存而经由劳动过程或支付适当代价以取得及利用各种生活资料的一切活动。

经济活动区位:人类经济活动所在的场所,亦理解为人类选择经济活动场所。

第二章区位条件:区位所持有的属性或资质。

经济地理位置:指一个国家、区域、城镇或乡村在与外围地区的经济联系中所形成的空间关系。

距离递减规律:地理客体间相互影响的强度与其距离成反比,是经济基本理论的出发点之一。

自然条件:又称自然环境,是自然界的一部分,指人们生产和生活所依赖的自然部分。

自然资源:在一定时间和一定条件下,能产生经济效益,以提高人类当前和将来福利的自然因素和条件。

技术条件:指生产过程中所运用的各种操作方法、工具设备、工艺流程和技能等。

技术创新:技术发展中的突破,技术领域根本性的对技术和经济活动产生深刻影响的重大变化。

现代科学技术:第三次科技浪潮和第四次工业革命及其以后的科学技术人口质量:综合概率,主要包括身体素质、科学文化水平、劳动技能、道德觉悟。

劳动地域分工:劳动分工:一个地方为一个地方劳动;地域分工:各地区发挥各自优势进行专业化生产,并通过商品流通交换满足社会需要从而提高整体经济效益。

产业结构:主要是指生产要素在各产业部门间的比例构和它们之间相互依存、相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

GDP:一国一地区经济总量。

在一定时期内(一年),国民经济各部门生产的社会最终产品和劳务价值的总和。

GGDP:绿色GDPGNP:(国民收入总值)=GDP+得自国外的要素收入-对外支付的要素收入=国内生产总值+得自国外的要素净收入增长极:推动型产业及其关联产业(产业增长极);推动型产业在地理空间上集聚而形成的经济中心(空间增长极)。

经济地理学名词解释地理环境:指包括大气、水、岩石、生物四个圈层的地球表面或地球外表。

地理学(自然):它是研究地理环境本身与各要素及自然地域综合体的形成、发展和分布规律的科学。

人文地理学:研究人类各种活动与地理环境的关系。

经济地理学:研究人类经济活动与地理环境的关系。

产业:从事产品和劳务生产及经营的各个部门。

经济活动:指在一定的社会组织与秩序之下,人类为了求生存而经由劳动过程或支付适当代价以取得及利用各种生活资料的一切活动。

经济活动区位:人类经济活动所在的场所,亦理解为人类选择经济活动场所。

第二章区位条件:区位所持有的属性或资质。

经济地理位置:指一个国家、区域、城镇或乡村在与外围地区的经济联系中所形成的空间关系。

距离递减规律:地理客体间相互影响的强度与其距离成反比,是经济基本理论的出发点之一。

自然条件:又称自然环境,是自然界的一部分,指人们生产和生活所依赖的自然部分。

自然资源:在一定时间和一定条件下,能产生经济效益,以提高人类当前和将来福利的自然因素和条件。

技术条件:指生产过程中所运用的各种操作方法、工具设备、工艺流程和技能等。

技术创新:技术发展中的突破,技术领域根本性的对技术和经济活动产生深刻影响的重大变化。

现代科学技术:第三次科技浪潮和第四次工业革命及其以后的科学技术人口质量:综合概率,主要包括身体素质、科学文化水平、劳动技能、道德觉悟。

劳动地域分工:劳动分工:一个地方为一个地方劳动;地域分工:各地区发挥各自优势进行专业化生产,并通过商品流通交换满足社会需要从而提高整体经济效益。

产业结构:主要是指生产要素在各产业部门间的比例构和它们之间相互依存、相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

GDP:一国一地区经济总量。

在一定时期内(一年),国民经济各部门生产的社会最终产品和劳务价值的总和。

GGDP:绿色GDPGNP:(国民收入总值)=GDP+得自国外的要素收入-对外支付的要素收入=国内生产总值+得自国外的要素净收入增长极:推动型产业及其关联产业(产业增长极);推动型产业在地理空间上集聚而形成的经济中心(空间增长极)。

名词解释

1区位理论

2区域环境因子

3交通网的密度

4交通网连结度

5通达度

6分散指数

7区位因子

8集聚因子与分散因子纯粹积聚与偶然积聚9原料指数

10区位重量

11范力农构架

12综合等费用线

13劳动力成本

14临界等费用线

15劳动力成本指数16劳动系数

17普雷德行为矩阵18中心地与中心性19内部化优势

20全球性城市

21区域经济结构22主导产业

23关联产业

24支柱产业

25克拉克产业分类26区域空间结构27 区位指向

28空间近邻效应29区域经济增长30资源禀赋

31增长极

32支配效应

33乘数效应

34极化和扩散效应35乘数原理

36加速原理

37经济地域综合体38产业集群。

经济地理学重点知识梳理(精简版)【名词解释】1.经济地理学是研究经济活动区位,空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

2. 规范性分析:从经济区位选定的一些基本命题出发,演绎推理出结果。

3. 实证主义分析法:用统计和数学模拟方法探索经济活动空间结构的形成规律。

4. 区位:区位的主要含义是某事物占有的场所,但也含有“位置、布局、分布、位置关系”等方面的意义。

从区位理论的意义上区位是人类活动(人类行为)所占有的场所。

5. 区位理论:是关于区位即人类活动所占有的场所的理论。

研究人类活动的空间选择及空间内人类活动的组合,探索人类活动的一般空间法则。

6. 区位主体:区位中占有场所的事物。

7. 区位条件是区位(场所)所特有的属性或资质。

8. 区位因子(或称区位因素)是指影响区位主体分布的原因。

9. 门槛规模:能够维持某项生产活动的最小市场规模。

10. 规模经济:对某些经济活动来说,规模越大,效益越好,直到达到某一最佳规模,称为规模经济。

分为内部规模经济和外部规模经济。

11. 环境因素是指对经济活动产生间接影响的因素;它们既不像投入要素那样直接进入生产过程,也不像市场那样直接决定产品的去向;环境因素作为外在条件限制或促进经济活动。

12. 交通:交通现象一般可具体表述为:“从出发地A到目的地B,通过连接A,B,C,D的交通线,使人或物质产生移动。

”13. 交通网络密度m = L / A 是线路总长度与区域面积之比。

14. 杜能环:杜能画出了当时各种农作物的地租曲线,然后根据不同区位的地租高低,画出了最佳的作物空间配置图,称为杜能环。

15.区位因子:能造成企业成本空间差异的因素,这些因素使得特定区位可以带来成本的节省。

分类:一般因子、特殊因子、集聚因子、分散因子16. 综合等费用线:是总费用相等的点的连线。

17. 集聚因子——因一定量的生产集中在特定场所带来的生产或销售成本降低。

分散因子——分散因子是集聚的反作用力,是随着消除集中而带来的生产成本降低。

经济地理学课后复习题第一章1.商业地理手册:《商业地理手册》是经济地理学的重要经典文献之一,是以商业地理为主要内容的著作,其作者是苏格兰学者奇泽姆。

2.规范性分析:20世纪前期的区位论研究,以规范性分析方法为主,主要是从与经济区位选定有关的一些基本命题出发,演绎推理出结果。

3.实证分析:.20世纪60年代,数量革命促使经济地理学由描述走向理论解释,经济地理学进入实证主义分析时期,认为经济地理学的实证主义分析注重用统计和数学模拟方法探索经济流动空间结构的形成规律。

4.结构主义地理学:采用结构主义分析方法,运用马克思主义的基本原理,解释资本主义社会出现的矛盾。

强调社会的实际需要,强调政治、社会力量在影响经济区位形成中的作用。

5.货殖列传:1简述经济地理学中的文化制度转向(参见14章)。

2.分析企业在经济地理学研究中的作用及变化?从企业角度研究经济地理学有何局限?答:20世纪经济地理学的发展脉络是从研究经济活动主体企业的区位开始的。

这种研究方法侧重于对单一企业的微观研究。

二战后,企业组织加速向多部门、多区域、跨国经营和全球性经营发展,经济地理学的研究客体开始转向对企业组织的关注。

伴随着研究客体的变化,公司地理、企业地理等研究领域逐渐形成,成为经济地理学的分支。

从企业角度研究经济地理学的局限在于:以单部门企业为主要研究对象的古典区位论,逐渐暴露出研究的局限性,已不能揭示企业的区位原因,更不能揭示“公司帝国”的空间格局及演变。

3.讨论新近经济地理学的发展特点:答:新近经济地理学的发展主要表现是地理学家的制度、文化、关系和尺度转向及主流经济学家的"新经济地理学"诸方面。

这说明:经济地理学在研究内容上更加丰富,不同观点进一步融合;在研究思维方式上更加开放和灵活;在学科定位上,将弱化其自然科学特性。

4.简述经济地理学研究对象的内涵。

(掌握)答:经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

经济地理名词解释名词解释产业结构:生产要素在各个生产部门间的比例构成和它们之间相互依存、相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

极化作用:指经济活动有向某些区位条件优越的地点集聚的倾向,并在一定的地域范围内形成极核,而且这种极核一经形成就具有一定自我发展的能力。

支柱产业:在国民生产总值所占比重最大,具有稳定而广泛的资源来源产品市场的产业,往往依靠区域优势发展。

目的为国家提供更多的积累和消费提供更多的外汇收入,增强经济实力。

主导产业:在今后较长时期内需求收入弹性较大,与其他产业的关联作用强,具有较高劳动生产率的产业。

它直接我满足最终需求服务,因而附加价值高,技术水平先进,潜在的市场扩张能力强,对其他产业具有牵动作用。

经济地理位置:指某一事物与具有经济意义的其他事物,如城市,经济区,工业区,原、燃料产地,交通设施的空间关系。

它实质上即是一地理客体在国内外劳动地域分工的地位。

农业生态系统:指在一定地域内,人类利用农业生物与环境之间以及生物种群之间相互作用建立的,并按照人类的社会经济需求进行物质生产的有机整体。

农业区位论:是研究农业景观空间形态的理论。

是指以城市为中心,由内向外呈同心圆状分布的农业地带,引起与中心城市的距离不同而引起生产基础和利润收入的地区差异。

由德国经济学家杜能提出。

品位:矿产质量指标包括品位(矿石中游泳组分的单位含量)、伴生有益和有害成分以及矿石的结构特征等。

品位越低,开采利用价值越小,各项生产技术经济指标越差(贫矿);品味越高,开采利用价值越大,各项生产技术经济指标越好。

工业区:一个或几个中大型工业企业为骨干,有若干大中小型组成的工业企业群体。

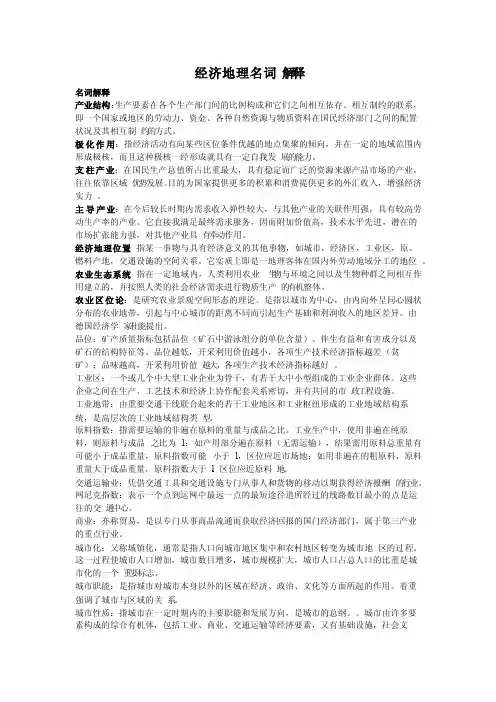

经济地理学第一章绪论一、20世纪经济地理学发展特点1、研究区域尺度的变化,区位研究,区域研究,全球化研究2、研究企业组织的变化,单个企业组织向多部门、多区域、跨国经营和全球性经营发展。

3、研究思维方法的变化,规范性分析,实证主义分析,行为主义分析,结构主义分析二、研究对象(1)经济活动的内容,从产业角度观察,包括第一次产业,第二次产业,第三次产业,第四次产业。

(2)经济活动区位经济地理学研究经济活动在什么区位(场所)发生,以及为什么在这些区位(场所)发生(3)经济活动空间组织。

经济地理学研究区域内不同企业、不同产业部门之间的协调发展;研究区域之间的经济差异、经济增长变化、经济分工与合作、经济要素的区际流动等问题。

(4)经济活动与地理环境的关系。

研究的经济活动的地理环境包括自然环境、社会文化环境、经济环境等。

第二章经济活动区位及影响因素分析一、名词解释1、区位:主要指某事物占有的场所,但也含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

2、区位主体:区位中占有场所的事物称为区位主体。

3、区位条件:区位条件是区位(场所)所特有的属性或资质。

4、区位因子:影响区位主体分布的原因。

5、社会可进入性:由社会因素(包括语言、文化等)所决定的场所对外交往的便利程度。

6、制度可进入性:由制度因素决定的场所对外生产要素和商品交往的方便程度。

7、经济可进入性:场所的对外交往成本高低,它取决于运费、通信费。

费用越低,对外通达性越好,反之则相反。

8、地理可进入性:场所对外交往的地理方便程度,它主要决定于地理位置和距离。

9、连接度:表示交通网络的发达程度,通常用贝塔指数来计算和比较。

贝塔指数为边的数量与顶点数量之比。

10、通达性:衡量网络中点之间移动的难易程度的指标,可用通达指数和分散指数计算。

二、简答论述1、区位因子类型2、试述土地对经济活动区位的影响土地作为经济活动的一个影响因素主要是由其自然特性及所处的经济区位决定的。

经济地理学重点一、名词解释1,规模经济:指由于专业化水平提高等原因,使企业的成本下降,规模扩大,从而形成企业的长期平均成本随着产量的增加而递减的经济。

P1152,门槛人口:指某种中心职能在中心地布局能够得到正常利润的最低限度人口,即某中心职能在中心布局成立的最低限度人口。

P943,主导产业:在区域经济增长中起组织和带动作用的产业。

P1744,互补产品:指两种产品间存在着某种消费依存关系,即一种商品的消费必须与另一种商品的消费相配套。

5,纵向一体化:指企业向原生产活动的上游和下游产生的阶段扩展。

P1176,横向一体化:指企业现有生产活动的扩展并由此导致现有产品市的扩大。

P1177,范围经济:指企业由于经营范围扩大而获得的效益。

P1158,霍夫曼比例:是一个揭示了一个国家或地区的工业化进程中工业结构演变规律的比利式,其重点分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系,此比例被称为霍夫曼比例,即,霍夫曼比例=消费资料工业的净增值/资本资料工业的净增值。

P1819,增长极:指区域经济中,具有推动性的主导产业和创新行业及其关联产业在地理空间上聚集而成的经济中心。

P20910,乘数效应:增长极的发展对周围地区的经济长生示范、祖师和带动作用,从而加强了其与周围的联系,而在此过程中受到循环积累因果机制的影响,增长极对周围地区经济发展的作用不断的扩大和强化,影响范围和程度也随之增大的效应。

P20911,极化效应:指增长极的推动性产业吸引和拉动周围地区的要素和经济活动不断趋向增长极从而加快增长极自身的成长的效应。

P20912,扩散效应:指增长极向周围地区输出要素和经济活动从而刺激和推动周围地区的经济发展的效应。

P20913,溢出效应:增长极的极化效应和扩散效应的综合影响称为溢出效应。

P20914,区域管制:指通过多种集团的对话协调合作以达到最大程度动员资源的统治方式,以补充市场变化和政府自上而下的控制的不足,最终达到双赢的综合的社会治理方式。

经济地理学名词解释

经济地理学是一门研究地理空间中经济活动的学科,它研究的内容包括经济活动的空间分布、空间结构、空间组织、空间变化以及空间经济关系等。

经济地理学的研究对象是经济活动的空间分布、空间结构、空间组织、空间变化以及空间经济关系等。

空间分布是指经济活动在地理空间上的分布情况,它可以从空间上的分布特征、空间上的分布规律、空间上的分布格局等方面来考察。

空间结构是指经济活动在地理空间上的结构特征,它可以从空间上的结构特征、空间上的结构规律、空间上的结构格局等方面来考察。

空间组织是指经济活动在地理空间上的组织形式,它可以从空间上的组织形式、空间上的组织规律、空间上的组织格局等方面来考察。

空间变化是指经济活动在地理空间上的变化情况,它可以从空间上的变化特征、空间上的变化规律、空间上的变化格局等方面来考察。

空间经济关系是指经济活动在地理空间上的经济关系,它可以从空间上的经济关系、空间上的经济规律、空间上的经济格局等方面来考察。

经济地理学的研究可以帮助我们更好地理解经济活动的空间分布、空间结构、空间组织、空间变化以及空间经济关系等,从而更好地分析和解决经济发展中的问题。

经济地理学的研究可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的问题,比如,经济地理学可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的空间不均衡问题,比如,经济地理学可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的空间不均衡问题,比如,经济地理学可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的空间不均衡问题,比如,经济地理学可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的空间不均衡问题,比如,经济地理学可以帮助我们更好地分析和解决经济发展中的。

经济地理学复习总结一、名词解释1、区位理论:是关于区位即人类活动所占有的场所的理论(是研究人类经济行为的空间区位选择及空间区内经济活动优化组合的理论。

)两层基本含义:人类活动的空间选择,即在区位主题已知的条件下,从去为主体的本身的故意特征出发,分析适合该地区主体的可能空间,然后从中优选最佳区位。

空间区位已知,根据该空间的地理特征、经济和社会状况等因素,研究主体即人类活动的最佳组合方式。

2、外部规模经济:外部规模经济是指产业规模经济,即某一产业大量的企业集中在一个小的国家或者集中在一个国家的一个地区,出现较大的产业规模,能提高效率,降低成本,增加收入。

外部规模经济理论认为,在其他条件相同的情况下,行业规模较大的地区比行业规模较小的地区生产更有效率,行业规模的扩大可以引起该地区厂商的规模收益递增,这会导致某种行业及其辅助部门在同一或几个地点大规模高度集中,形成外部规模经济。

3、中心地职能中心地职能是向居住在周围地域的居民提供各种货物和服务的地方,称“中心地”。

由中心地提供的货物和服务,称为中心地职能。

4、门槛人口门槛人口是指某种中心职能在中心地布局能够得到正常利润的最低限度的人口,也就是说某中心职能在中心地布局成立的最低限度人口。

5、等级扩散:地理扩散过程是由远及近的6、接触扩散:经济或社会现象的扩张是沿着一定等级规模的地理区域进行的。

7、主导产业:指在区域经济增长中起组织带动作用的产业。

是指在今后较长时期内需求的收入弹性较大,与其他产业的关联作用强,具有较高劳动生产率的产业。

8、空间近邻效应:是指区域内各种经济活动之间或各区域之间的空间位置关系对其相互联系所产生的影响。

9、增长极:是指具有空间聚集特点的推动性经济单位的集合体。

是围绕推进性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组产业,它不仅能迅速增长,而且能通过乘数效应推动其他部门的增长。

10、经济区域:经济区域是人的经济活动所造就的、围绕经济中心而客观存在的、具有特定地域构成要素并且不可无限分割的经济社会综合体经济区:在商品生产发展过程中客观形成的地域经济单元,是建立在劳动地域分工基础上,拥有体现区域优势的地区专门化与具有区域特色的综合发展相结合的地区产业结构,由具有较强凝聚力和辐射力的中心城市(群)及与其紧密联系的腹地范围所组成的不同等级、各具特色的网络型地域经济结构。

1.经济地理学:系统形成、结构、发展、优化调控2.区域:占据空间3.区域产业结构:联系、比例4.主导产业:组织、带动5.关联产业:为主导产业配套、协作6.基础性产业:公共服务7.农业地理学:农业组织、形成、发展、分区8.霍夫曼比例:消费资料工业净产值(二次)/资本资料工业净产值(三次)9.区域空间结构:指各种经济活动在区域内的空间分布状态及空间组合形式10.区域创新网络:企业、科研、市场、行业、政府创新主体11.经济活动:生产、流通、消费12.狭义的区域经济学:经济学发展和区域关系广义的区域经济学:区域经济发展一般规律13.区位:场所,位置、布局、分布、关系14.区位因子:影响分布、经济效益15.区位条件:区位的属性或资质16.区位理论:区位论,场所选择、空间组合17.需求门槛:规模支持运营成本18.技术贸易:设备、器材、技术19.技术引进:购入先进技术20.区域学派:研究地域生产综合体或经济区,形成、功能、结构、空间、内外联系、发展、配置21.第一产业:初级产业,收集、初加工22.第二产业:二次产业,加工、精练23.第三产业:三次产业,服务24.区域经济结构:经济、技术、制度、组织的联系、数量25.增长极:集聚形成经济中心26.支配效应:增长级的支配作用27.乘数效应:增长极的作用成倍增大28.极化效应:增长级吸引要素、活动29.扩散效应:增长极输出要素、活动30.等级扩散:资源、要素、企业、经济部门按等级体系扩散31.溢出效应:增长极极化、扩散综合32.经济区:经济活动区域,关联组合的经济地域单元33.经济类型区:内部相似34.部门经济区:部门集聚35.综合经济区:相对完整36.产业机群:既竞争又合作公司、供应商、服务商、机构37.区域管制:对话、协调、合作补充市场和政府38.经济网络:通过生产要素的流动网和交通网,组成点、线、面39.综合发展:部门、分工,自然、劳动力有效利用40.“劳动系数”:劳动费,吸引力41.经济效益:产出和投入比较42.生产布局:生产(工业、农业、交通)分布43.区域科学:自然、社会、经济综合体44.区域经济系统:经济活动有机组合45.新经济地理学派:克鲁格曼、藤田,区域经济学,一收益递增、二不完全竞争、三运输成本46.区域开发:利用资源、谋求增长、发展47.连锁效应:主导产业前向关联效应、后向关联效应、旁侧关联效应48.支柱产业:总量比重高,不具备发展的优势49.潜导产业:规模较小、潜力大、前景广50.区域空间结构:分布、组合51.集聚经济:技术、市场、劳动力、基础设施、资源和产品互补、共享52.规模经济:单位产品成本降低53.外部规模经济:不同的工厂、企业集聚54.区位经济:区位经济利益、经济合理性55.地区化经济:专业化分工56.交通网通达度:难易程57.交通网连接度:数量、贝塔指数58.城市化经济:各类经济配置,综合经济利益59.地区生产专业化:发展某个行业或某类产品60.区域经济合作:谋求利益,要素流动、组合61.区域经济发展:总量、结构62.经济区:区内一致性和区外差异性63.经济区划:认识、分析、问题、规划、参考64.加速原理:市场微小增加、投资大幅增长65.经济地域综合体:专业化、辅助性66.区际经济联系:商品、劳务、资金、技术和信息67.空间相互作用:商品、人口与劳动力、资金、技术、信息68.区域经济协调发展:交往、依赖、关联、持续69.经济全球化:生产涉及全球70.梯度理论:经济、技术水平,逐步开发71.跨国公司的定义:多国公司72.区域:空间范围73.产业:部门各行业75.地域分工:专业化生产76.区位熵:专门化率77.地域生产综合体:专门化部门、辅助性部门、基础设施78.生产地域结构:形态,分布、组合、比例79.经济吸引范围:经济腹地80.经济影响区域:投资区位选择、市场分配、产品流通、技术转让、产业扩散81.经济圈:生产布局形式,内在联系产业配置圈82.经济区:农业、工业、交通运输、商品联系生产综合体83.区域经济结构:经济、技术、制度及组织联系和数量关系84.经济区划系统:分级85.经济结构:要素方式、比例86.部门经济区:部门对象87.经济中心:影响经济发展的城市或镇88.主导产业:组织、带动89.关联产业:前向联系产业、后向联系产业和侧向联系产业90.部门经济地理学:工业、农业、交通运输、商业91.基础性产业:提供公共服务92.资源密集型产业:农业、采矿业93.资本密集型产业:生产资料,钢铁工业、化学工业94.劳动密集型产业:纺织、食品95.技术密集型产业:技术成本大,高新技术产业96.夕阳产业:市场增长缓慢、停止或者下降,产业增长率低于各产业的平均水平并呈下降趋势97.朝阳产业:市场增长快,产业增长率高于国民经济各产业的平均水平并呈上升趋势98.需求收入弹性:103.扩散机制:集聚不经济、新发展、政府作用104.空间近邻效应:位置关系影响,距离衰减原理105.技术:能力106.技术创新:突破,新资源,新工艺,新方法,新思想107.区域创新网络:企业、科研、中介、行业、政府、个人108.区域经济增长:总量,国民生产总值、国内生产总值、国民收入110.乘数原理:若干倍于投资115.经济特区:更开放、灵活的特殊政策116.国土规划:开发、利用、治理和保护117.资源地理学:自然资源、社会经济资源、智力资源,信息资源119.环境资源:空气、陆地、水、能量和生命系统120.自然资源:自然环境要素121.社会经济资源:经济资源、人力资源、智力资源、信息资源、文化资源及旅游资源122.人力资源:可供利用的人口123.自然资源经济评价:因地制宜124.信息资源:产生效益125.工业地理学:工业生产的地域分布及其规律129.据点式开发:发展极理论131.外延扩大再生产:追加投资和增加劳动力132.内涵扩大再生产:技术进步,革新工艺、改进设备、采用新材料、降低能源和原材料消耗133.工业生长极:生物物理学概念,集聚现象134.经济:社会生产关系的总和135.自然经济:生产为了本身需要138.商品经济:生产为了交换产品141.经济制度:生产关系的总和142.生产资料:生产必需的物质条件,劳动资料和劳动对象145.社会分工:社会劳动的划分和独立化150.经济形式:生产资料所有制形式,人与人的关系151.经济体系:生产关系,或经济分类构成156.基本建设:固定资产162.单一经济:生产和出口一、二种原料或农产品,亚、非、拉163.国民经济管理:行政、经济、法律、思想政治和现代管理技术164.经济管理体制:国家组织管理经济活动的方式方法、组织形式、组织机构172.经济再生产:简单再生产和扩大再生产173.原始农业:渔猎和采集,栽种植物,喂养牲畜,石器、木器174.传统农业:第二阶段,人力和畜力,手工工具和铁器,粪肥和绿肥,自然经济为主175.现代农业:第三阶段,机械化、电气化、自动化,化肥、农药,现代科学技术180.农业生产的社会化:农、工、商联合企业,产、供、销结合的农业生产管理体系185.农业生产基地:以生产某种农产品为主,商品的农产品,连片的农业地域单元191.复种:一年重复种植192.复种指数:种植平均次数193.轮作:同一块地上按预定的顺序,轮换种植194.倒茬:199.本土化:法律法规、政治制度、文化氛围、消费者偏206. 工业体系:工业部门有机整体208.第四产业:从三次产业中分化出来的知识密集部门软件、光学纤维、激光、遗传工程221.劳动地域分工:227.补偿贸易:以商品进行全部或部分偿付。

经济地理学“货殖列传”:西汉历史学家司马迁(公元前2世纪—前1世纪)编写的《史记》中有“货殖列传”一章,记述他游历黄河流域和长江中下游的见闻,包括人口、经济、物产、贸易和城市等。

(10)经济地理学:是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境的相互关系的学科。

区位:是人类活动(人类行为)所占有的场所。

区位理论:关于区位即人类活动所占有的场所的理论,是研究人类活动的空间选择及空间人类活动的组合,探索人类活动的一般空间法则区位条件:是区位(场所)所特有的属性或资质。

区位因子:是指影响区位主体分布的原因。

韦伯:经济活动在某特定地点进行时所得到的利益,即费用的节约。

柯布-道格拉斯生产函数 P=bL k C1-k式中:b、k为常数,可从实证数据中计算得出。

从上述生产函数中,可见劳动和资本的重要性。

产出也取决于b的大小,b通常被认为是综合技术进步因素。

可进入性;包括地理可进入性、经济可进入性、制度可进入性和社会可进入性。

连结度;是指交通网的发达程度,常用贝塔指数表示。

贝塔指数越大,交通网的连接度越好,交通越便捷,贝塔指数越小,交通网的连接度越差,交通越不方便。

贝塔指数;边的数量与顶点数量之比。

β= —— E/V 式中:β——交通网的连结度;E——交通网中边的数量;V——交通网中顶点的数量。

通达指数:网络中从一个顶点到其它所有顶点的最短路径。

Ai = ∑Dij i =1, 2, 3, ... , n;式中:Ai——顶点i在网络中的通达度;Dij——顶点i到顶点j的最短距离。

(10)分散指数:是用来衡量网络系统中总的通达程度与联系水平。

D =∑∑Dij (Dij同上式)分散指数越小,说明网络内部联系水平越高,通达性越好。

地租曲线:在市场(运费为零)点的地租收入和耕作极限连结的曲线被称为地租曲线。

原料指数:产品重量与局地原料重量之比即生产单位产品需要的局地原料量。

◆原料指数(M i)=局地原料重量(W m)/产品重量(W p)(03)区位重量:为整个工业生产与分配过程中需要运送的总运量,等于生产每单位产品需要运送的最终产品和局地原料的重量之和。

经济地理学名词解释第二章经济活动区位及影响因素分析理解,区位是指人类活动在地球经纬网上占据的地理位置;在相对意义上理解,区位是指某一人类活动场所与相关人类活动场所的空间关系。

,如政治活动、文化活动、经济活动、城乡聚落等。

动空间组织的一般规律。

某些区位理论主要研究人类活动的地理空间选择,即在人类活动的条件下,寻找某种人类活动的最优区位,如韦伯的工业区位论;某些区位理论那么是在空间区位的条件下,研究人类活动在特定场所内的最优组合方式和空间形态,如杜能的农业区位论。

对于区位主体而言的,即同样的场所对不同的人类活动而言,其区位条件是不同的;区位条件会随时间而变化,即人类活动〔区位主体〕对空间场所〔区位〕的要求会随时间而改变,因而要求的区位条件也随之变化。

出区位因子的韦伯,将区位因子定义为经济活动在某特定地点进展时所得到的利益即费用的节约。

装厂而形成为这一组装厂提供零部件供给的供给商的空间聚集区。

港口,机场等;线包括连接点与点的铁路、公路、水路以及空路〔航线〕等。

交通流可区分为“起终点流〞和“区间流〞。

产业状况等地域条件,也是交通研究的重要因素。

指数(dispersion index)表示。

P51〔beta index〕〔边数/顶点数〕表示。

连结。

由于航空运输的巨大效益,促使在航空港相邻地区及空港交通走廊沿线地区出现生产、技术、资本、贸易、人口的聚集,从而形成的多功能经济区域。

“六大特征〞:临空指向性,技术先导性,市场速达性,产业聚集性,全球易达性,空间圈层性。

尤其是新的交通干线的铺设,会极大增强沿线区域地理可进入性〔交通通达性〕。

为充分合理、有效地利用各地的优势,满足国家或地区的需要,而使经济开展在地域上实现合理的分工。

综合体,其形成与开展主要取决于自然力的作用,同时也受人类活动的影响。

年限和地理惯性。

指第三次科技浪潮和第四次工业革命及其以后的科学技术。

它以微电子技术为主导,微电子、生物工程和新材料为三大根底,以电子计算机、生物制品、新材料、新能源、新工艺及光纤通讯、海洋工程等为代表。

经济地理学导论名词解释经济地理学的研究对象;研究产业结构与产业布局演变规律。

地域生产综合体:指能有效利用地区各种自然资源,充分发挥生产联合化优越性的一定地域的,在结构上相互联系的生产企业的总体。

(04)产业结构;指生产要素在各产业部门之间的比例构成和它们之间相互依存,相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

三次产业分类:也称为克拉克产业分类,即把全部的经济活动分成第一产业、第二产业和第三产业。

第一产业:农业、畜牧业、林业和狩猎业等,农业实际上是指种植业。

第二产业:采矿业、制造业、建筑业等工业部门。

第三产业:商业、金融及保险业、运输业、服务业及其它各项事业(如科学、文化、教育、卫生、公务等)。

标准产业分类法:联合国为了统计各国国民经济统计口径将全部经济活动分为十大类,在大类之下又分若干中类和小类。

(07)佩蒂-克拉克定理:随着经济发展,人均国民收入水平相应提高,于是,劳动力就开始从第一产业向第二产业转移。

当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力就会向第三产业转移。

结果,社会劳动力在产业之间的分布状况是,第一产业劳动力减少,第二产业和第三产业的劳动力将增加。

(03)库兹涅茨法则:第一,随着时间的推移,农业部门的国民收入在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重均处于不断下降之中。

第二,工业部门的国民收入在整个国民收入中的比重大体上是上升的,但是,工业部门劳动力在全部劳动力中的比重则大体不变或略有上升。

第三,服务部门的劳动力在全部劳动力中的比重基本上都是上升的。

然而,它的国民收入在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力的比重一样同步上升,综合地看,大体不变或略有上升。

(05)霍夫曼定理:在工业化的进程中,霍夫曼比例是呈下降的趋势。

在工业化的第一阶段,消费资料工业的生产在制造业中占主导地位,资本资料工业的生产不发达,此时,霍夫曼比例为5 (±1)。

第二阶段,资本资料工业的发展速度比消费资料工业快,但在规模上仍比消费资料工业小得多,这时,霍夫曼比例为2.5(±1)。

第三阶段,消费资料工业和资本资料工业规模大体相当,这时,霍夫曼比例是1(±0.5)。

第四阶段,资本资料工业的规模超过了消费资料工业的规模,霍夫曼比例<1。

霍夫曼比例=消费资料工业的净产值/资本资料工业的净产值。

(10)雁行形态说:在产业发展方面,后进国家的产业赶超先进国家时,产业结构的变化呈现出雁行形态。

即后进国家的产业发展是按“进口-国内生产-出口”的模式相继交替发展。

这样一个产业结构变化过程在图形上很像三只大雁在飞翔,故称之为“雁行形态说”。

第一只雁—国外产品大量进口引起的进口的浪潮。

第二只雁—进口刺激国内市场所引发的国内生产浪潮。

第三只雁—国内生产发展所促进的出口浪潮。

增长极模式:工业企业总是选择一些区位条件比较优越的地点进行布局与生产,通过产业集聚而形成工商业活动集中的城市,并成为带动周围地区经济发展的中心,在地域上表现为增长极模式。

(03)点轴模式:当城市经济实力扩大到一定程度,也就是产业集聚达到一定水平之后,就将出现向外扩散的趋势,而这种扩散首先是沿着交通线进行的,产业布局便出现以城市(点)和交通线(轴)相联结的产业带。

网络型布局模式:当地区经济发展达到较高水平,产业布局轴线经纬交织,则终于形成以城市为结点,产业密集带为脉络的产业布局形态。

区域开发;指以一定区域为对象,依据因地制宜,扬长避短,发挥优势的原则,为实现区域发展目标,以社会,经济,生态三效益统一的观点,为综合开发利用自然资源,优化区域产业结构与空间布局,保护环境而进行的综合协调,统筹安排的工作。

(06)区域产业政策:就是对区域产业结构演变阶段客观判断和区域发展条件全面分析的基础上,根据国家产业政策要求所确定的区域产业发展对策。

(08)主导产业;是指在今后较长的时期内需求的收入弹性较大与其他产业的关联作用强,具有较高劳动生产率的产业。

基础产业:为区域经济增长、社会发展、人民生活提供服务的产业,为其它部门或提供生产资料或提供其它服务。

它保证社会经济活动顺利发展。

产业布局;是社会生产部门在一定空间存在的基本形式,既包括各产业部门在地区的分布,也指产业部门在地域上的安排,部署和组合。

自然资源;在一定时间和一定条件下,能产生经济效益,以提高人类当前和将来福利的自然因素和条件。

自然条件;是自然界的一部分,指人们生产和生活所依赖的自然部分。

政治地理位置:指一国与邻国以及国家集团间的空间关系。

经济地理位置;指某一事物与具有经济意义的其他事物如城市、经济区、工业区、原燃料产地、交通设施等的空间关系。

其实质是一地理实体在国内外劳动地域分工中的地位。

地理位置;指地球上某一事物与其他事物的空间关系。

距离衰减原理:地理客体之间相互影响的强度与它们之间的距离成反比,距离越大,影响强度越小。

断裂点:设A,B为两个相邻的商店或市场,相聚D AB,该商店的腹地分界点为X。

是关于城市与区域相互作用的一种理论。

一个城市对周围地区的吸引力,与它的规模成正比,Sb/(10)与距它的距离的平方成反比。

D AX=D AB/1+Sa农业;是培育动植物以取得产品的社会生产部门,一般包括植物栽培业和动物饲养业。

自然再生产:指生物有机体通过同它所处自然环境之间物质,能量的交换、转化而不断生长繁殖的过程。

农业布局;又称农业配置。

指农林牧副渔各部门和各种农作物的地域分布及农业生产的地域组合。

农业生态系统;指在一定地域内,人类利用农业生物与环境之间以及生物种群之间相互作用建立的,并按照人类的社会经济需求进行物质生产的有机整体。

土地;由地形,土壤,植被,岩石,水文和气候等因素铸成的一个独立的自然综合体。

农业区位论;是指以城市为中心,由内向外呈现同心圆状分布的农业地带,因其与中心城市的距离不同而引起生产基础和利润收入的地区差异。

辛克莱模式:都市边缘地带的农民,在期待土地转为都市土地利用和随时准备抛售的心理下,在农场投入的资金与劳务较少,都市边缘带的农业景观形态呈现与杜能模式相反的现象,愈近都市,农业土地利用率也就越低,空置的农地愈多,农业生产经营也愈粗放。

(08)农业地域结构;指一定地域内农业生态系统和农业经济系统的综合。

(08)农业生产地域分工;指不同地区利用各自的特有条件发展各具特色的农业生产,并在地区间进行商品交换,是农业生产社会分工在地域上的体现。

(03)农业地域专业化:指一个国家,地区或农业生产单位,根据其农业生产发展条件和优势,为适应市场需要,专门生产一种或几种有商品意义的农产品。

(09)农业商品基地:指大量,稳定地为国家提供某种商品农产品的集中产区。

农业产业化:是实现传统农业向现代农业转变的新型的经营方式,它使传统农业向市场农业,生产专业化,布局区域化,经营一体化,服务社会化,管理企业化的现代农业迈进了一大步,已被世界发达国家和国内发达地区实践证明了的成功之举。

是社会化大生产和社会生产力发展的必然结果。

(07,10)农业区域开发:指在农业区划和农业区域规划基础上,以特定的地域单元(包括农业区域,自然区域,行政区域)为范围,以农业自然资源为开发对象,以一定时段内的劳力,资金,技术和物质投入为主要开发条件,以提高农业新增生产能力和农产品产量,发挥地域优势,发展商品经济,富裕农村为目的区域经济活动。

农业区域开发规划:是指根据国民经济发展的需要,以一定的地域和时段为规划的空间及时间范围,对区内农业资源的开发、利用、整治和保护进行部署和筹划。

工业布局;指工业这一重要产业在地域省的静态和动态布局的表现形态和演变过程。

工业地域类型;工业布局的地理空间组合的表现形式。

工业点;由一个或为数不多的小型工业企业所组成,是工业布局地域类型的“基层细胞”工业区;是以一个或几个大中型工业企业(含联合企业)为骨干,由若干个大中小型企业组成的工业企业群体。

工业枢纽;是由若干个工业区和众多的工业点所组成。

(05)工业地区;由两个以上的工业枢纽,集聚在几千到几万平方千米范围内的城市群所组成的一种工业地域结构类型。

工业地带;由重要的交通干线联接起来的若干工业地区和工业枢纽形成的带状工业地域结构系统,这是最高层次的工业地域结构类型。

(04,08)交通运输业;凭借运输工具和交通设施专门从事人和货物的移动,以期获得经济报酬的行业。

港口:是港池,航道,外提,码头,库场,起重机械,交通网络线等各种建筑物,构筑物和设备的统一体,是水运的起点和终点。

经济腹地:原意指港口的货物集散范围。

现泛指经济事物影响的地域范围,如中心城市腹地。

运输联系:两地之间相互作用所产生的旅客和货物的空间移动。

(06)运输系统:即运输网络,它是指交通图中点和点的连线的集合体,国家或地区相互交叉衔接的各类交通运输线路的总称。

它既是运输能力的标志,又是反映社会经济大貌的一面镜子。

运网布局;在作为点的城市位置既定的情况下,寻找结合这些城市的最短径道问题。

运网功能:指运网中各点连接程度和通达状况,它取决于运网中点和线的数目以及它们之间的连接程度。

网尼克指数:从这个点到运网中最远一点的最短径道所经过的线路数目。

运输系统的部门结构:满足一个国家和地区社会经济发展需要的各种运输方式的合理组合和它各自所承担的运输任务的数量比例。

综合运输枢纽:由两种及以上运输方式构成,共同办理长途、短途,城市与企业内部客货运输所需的相互衔接的各种运输方式,运输设备的统一体。

(03)货流:指货物在地域上的定向移动,它是与运输过程一道发生的。

对流运输:同种或功能相同的货物在两地间的同一交通线路或不同运输方式上作相对方向的流动。

CBD:是城市经济、交通、信息、服务、管理、文化等社会活动的焦点,也是城市一切活动的中枢。

(05)商业带或商业街:指由规模很大、数量很多的零售商店构成的带状商业网点群,位于通过中央商业区或市中心附近的交通干道上,其中有些商业街本身就是中央商业区的组成部分。

贸易中心;指在横向实现多元化买卖行为过程中,在中心城市形成的大规模交易服务的综合体。

对外贸易;也称进出口贸易或国外贸易,是指一个国家或地区与其他国家进行的商品和劳务交换,它包括输入和输出两部分,是国际商业联系的表现形式。

补偿贸易:指在信贷条件下,买方从国外厂商那里进口商品,约在一定时期内用产品或劳务等偿还贷款的一种贸易方式。

绝对利益论:亚当·斯密从生产成本的绝对差别出发,认为一国生产某种商品的成本比别的国家绝对低,即具有绝对利益的优势时,该商品就可出口,反之就要进口。

比较成本说:大卫·李嘉图从生产成本的相对差别出发,认为两个国家生产力不同,一国即使生产不出成本绝对低的产品,只要能生产出成本相对低的产品,就可以同另一国进行贸易,并使贸易双方都能得到好处。