(十四)朱子之天理人欲论

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

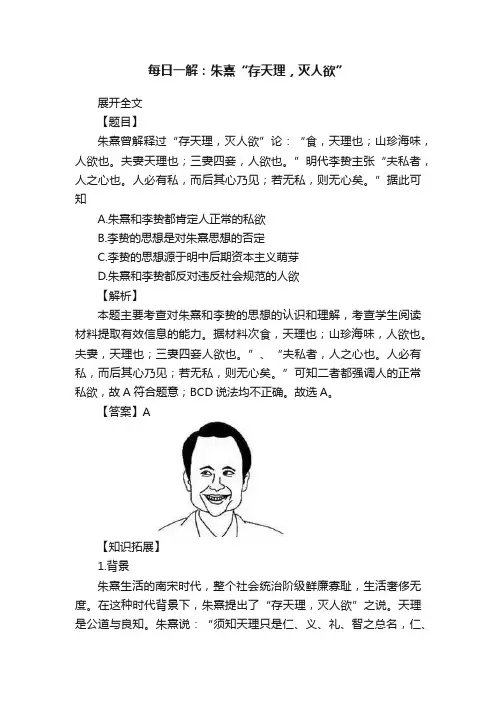

每日一解:朱熹“存天理,灭人欲”展开全文【题目】朱熹曾解释过“存天理,灭人欲”论:“食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻天理也;三妻四妾,人欲也。

”明代李贽主张“夫私者,人之心也。

人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

”据此可知A.朱熹和李贽都肯定人正常的私欲B.李贽的思想是对朱熹思想的否定C.李贽的思想源于明中后期资本主义萌芽D.朱熹和李贽都反对违反社会规范的人欲【解析】本题主要考查对朱熹和李贽的思想的认识和理解,考查学生阅读材料提取有效信息的能力。

据材料次食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也;三妻四妾人欲也。

”、“夫私者,人之心也。

人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

”可知二者都强调人的正常私欲,故A符合题意;BCD说法均不正确。

故选A。

【答案】A【知识拓展】1.背景朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。

在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。

天理是公道与良知。

朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。

”朱熹区分了“欲”和“人欲”,欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。

朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。

2.含义“存天理、灭人欲”这句话普遍认为是朱熹最早提出来的,其实它最早出现在《礼记·乐记》中,说的是违背天理为所欲为的人。

何谓天理?朱熹在他的著作中陆续提到:“天有春夏秋冬,地有金木水火,人有仁义礼智,皆以四者相为用也。

”“理者有条理,仁义礼智皆有之。

”“大而天地万物,小而起居食息,皆太极阴阳之理也。

”“至于一草一木昆虫之微,亦各各有理。

”“天地之间,有理有气,理者也,形而上之道也,生物之本也。

”“天下万物当然之则便是理。

”“世间之物,无不有理,皆须格过。

”从这些文字中可以知道,天理即天、地、物、人等万物的自然规律、伦常秩序、情理规定等等。

也就是说,朱熹存天理的核心思想是铸造社会的纲常伦理规范。

朱子之天理人欲论上两章,一略述朱子论心之仁,一略述论朱子论心之诚。

仁之与诚,乃天之所赋予人而为心,亦可谓是心之本体。

然而心多有不仁不诚之时,甚至有不仁不诚之人,此则必有害其仁与诚者。

继此当略述朱子之天理人欲论。

理学家无不辨天理人欲,然天理人欲同出一心,此亦一体两分两体合一之一例。

朱子论阳不与阴对,善不与恶对,天理亦不与人欲对。

朱子曰:人欲隐于天理中,甚几甚微。

有个天理,便有个人欲。

盖缘这个天理须有个安顿处。

才安顿得不恰好,便有人欲出来。

人欲便也是天理里面做出来。

虽是人欲,人欲中自有天理。

又曰:人生都是天理,人欲却是后来没巴鼻生底。

天理人欲,正当于其交界处理会,不是两个。

胡宏五峰说:天理人欲,同体而异用,同行而异情。

朱子不喜其上一语,而极赞其下一语,谓此语甚好。

因说:饮食者,天理也。

要求美味,人欲也。

要求美味,也还是饮食,故说同行。

但要求饮食是自然。

人同此心,心同此理。

要求美味,则不是人人如此。

所谓美味,亦人各不同。

此中便夹带有私欲。

故说是异情。

同是饮食,一为饥渴,一为美味,求美味,其先还是从求解饥渴来,故曰人欲即隐在天理中,又说人欲中自有天理。

惟为求美味,往往易于把饮食一事安顿得不恰好。

若饮食兼求美味,而又能把来安顿得恰好,则自亦无所谓人欲。

但不能说两者同体。

因人心之体本属至善,只是一自然,只是一天理,不能说天理人欲同来合凑成一体。

天理先在,人欲后起,如何忽然有人欲后起,朱子则说是没巴鼻生底,那是说无来由底。

若人欲皆有来由,那便即是天理,更无所谓人欲。

又说:善恶皆是理,恶是指其过处。

如恻隐之心本是善,才过便至于姑息。

羞恶之心本是善,才过便至于残忍。

心之恻隐羞恶,皆由天生,故是至善天理。

但稍微过了分,便成姑息残忍便成了恶,因此中已夹杂了人欲。

但人欲还是无端而起,不能亦谓之由天生。

此处只细参朱子理气论,则其义自见。

朱子又言:以理言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚易。

而邪之胜正,人欲之胜天理若甚难。

以事言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚难。

朱熹“存天理灭人欲”理论的重新认识理和欲,讲的是伦理道德和物质欲望的关系。

朱熹总结先秦以降诸家“理”、“欲”之争的得失,融会贯通儒家的“理”、“欲”观,提出了“存天理灭人欲”的主张。

“天理”不是天的道理,而是指千百年来人类社会所规定的共同遵守的道德伦理。

“人欲”也不等同于人的欲望,而是指人们对于物质生活的过度追求和愿望。

自宋明以降直至清末,随着“程朱理学”上升为官方哲学,这一观念也被制度化、法制化,上升为道德纲领,成为封建统治阶级麻痹人民的思想武器。

“五四”运动打倒了“孔家店”,新中国成立推翻了旧道德,“程朱理学”从圣殿的宝座走向被批判与否定,“存天理灭人欲”被作为封建礼教的典型代表,朱熹被作为罪魁祸首,长期受到批判。

今天,我们反思传统文化,有必要对此作一番剖析,厘清理论的实质、作者的本意和统治阶级利用之间的关系,以正本清源,为时所用。

一、从人文礼教的角度重新认识“天理人欲”学说朱熹“存天理灭人欲”说是不是封建礼教?从理论上予以辨析是有必要的。

为此,我们首先要明确:什么是礼教?什么是封建礼教?除了封建礼教,是否还有其他礼教?中国是礼义之邦,自古以来,就建立了礼教的思想体系。

先秦时期流传下来《周礼》、《仪礼》、《记》就是最古老的礼学典籍。

《礼记·曲礼》说,为了使人“自别于禽兽”,圣人起,“为礼以教人,使人以有礼”。

这就是说,圣人制定礼来教人,目的是使人自觉地区别于禽兽,走向文明。

这应当是对礼教最早的解释。

《礼记·经解》载孔子曰:“入其国,其教可知也。

其为人也,温柔敦厚,《诗》教也。

疏通知远,《书》教也。

广博易良,《乐》教也。

洁静精微,《易》教也。

恭俭庄敬,《礼》教也。

属辞比事,《春秋》教也。

”这说的就是古代的“六经”之教。

其中,“恭俭庄敬”就是礼教的结果,是指严肃认真、节俭收敛、庄重恭敬,包含了思想认识和行为态度。

可见,礼教是关于礼的思想观念和行为规范的教育。

封建礼教,顾名思义,是指反映封建社会特有的社会现实和思想观念的礼教。

浅析朱熹的“天理”和“人欲”思想摘要:朱熹是理学的集大成者,他认为“理”是第一性,万事万物都离不开“理”,而“人欲”在很大程度上违背了“理”,应当禁止,即“存理灭欲”。

关键词:朱熹天理人欲存理灭欲,字元晦,一字仲晦,号晦庵,别称紫阳,卒后溢封为文爵朱熹(公元1130~1200年)公,世称朱文公。

他是南宋著名的哲学家、教育家、理学的集大成者。

一、朱熹的“天理”论朱熹认为,“天理”是永恒不变、自己生成、统领万物的东西,是万事万物的根本, 存在于万物产生之前。

任何的万事万物都是由这个“理”所决定的, 先有“理”, 再有万事万物。

他说:“宇宙之间, 一理而已。

”(《朱文公文集》卷七) “理”是唯一的实在,是不变的实在,是宇宙的本体。

“天地之间, 有理有气。

理也者, 形而上之道,生物之本也。

气也者,形而下之器也,生物之具也。

”(《答黄道夫》) 他明确指出,“但有此气, 则理便在其中。

”(《朱子语类》卷一) 任何具体的事物, 都是“理”与“气”的统一。

“理”的绝对性在于,它是形而上之道, 它是事物存在的本体原因。

“未有这事, 先有这理。

如未有君臣,已先有君臣之理; 未有父子, 已有父子之理。

”(《朱子语类》卷九十五)“如一所屋, 只有一个道理,有厅有堂; 如草木,有桃有李; 如这众人, 只是一个道理,有张三李四,李四不可为张三, 张三不可为李四。

”(《朱子语类》卷六)他认为“理”是第一性的东西, 决定万事万物,在逻辑上先于、高于、超越于一切经验现象。

这就是朱熹“理”本体论的实质。

朱熹认为这个“理”还是具体到各个事物当中的, 人有人的“理”,物有物的“理”。

虽然这些“理”所表现出来的形式不一样,但是具体事物的背后都有一个理在起着作用。

各种理的总和是太极。

“人人有一太极,物物有一太极。

” (《朱子语类》卷九十四) “上而太极无极,下而至一草一木一昆虫只微, 亦各有理。

存天理灭人欲——理学的形成两宋时期,学术思想界出现了一种以「理学」着称的学派。

理学是佛教、道教思想渗透到儒家哲学以后出现的一个新儒家学派。

自汉武帝「独尊儒术」以后,孔孟之道独霸学坛,由汉至唐经学都颇发达。

但汉儒治经偏于考据,流于破碎;唐儒则重于注疏,过于支离。

随着儒、佛、道之互相渗透,宋儒不屑拘泥于旧经,便以阐释义理为主,使之发展为新儒学,故称理学,亦名道学或宋学。

“存天理,灭人欲”理学的初创者为北宋的周敦颐,而发扬光大者是程颢、程颐两兄弟以及南宋的朱熹。

程颢字伯淳,程颐字正叔,洛阳人。

二人同师于周敦颐。

周敦颐提出「无极」是宇宙之根源,而二程则更进一步提出「理」是天下万物之本。

但程颢注重内心修养,后为南宋陆九渊所承。

程颐主张格物致知,并提出「去人欲,存天理」,宣扬「饿死事小,失节事大」。

其主张由南宋的朱熹所祖循,并称为「程朱之学」。

周敦颐素来被看作是理学的开山祖师。

所谓宋明理学的主题即“心性义理”的提出主要还是周敦颐的贡献。

所谓"心性义理"主要是指性命道德问题,它既是宋明儒学的主题,也是整个儒学史上一直争论不休的问题。

最早提出这一问题的是孟子和乃师子思,但限于当时的历史条件,他们并没有就这些问题展开充分的论证。

此后的一些儒者如苟子、董仲舒、扬雄、韩愈等,虽不同程度地提出各种说法,但由于主要停留在儒学淑世淑人的教化目的上,因而只能触及人性的善恶层面,而不可能具有本体的意义。

只是到了佛教传入中土后,一些佛教徒为了解决佛性问题,才开始借用儒学的心性术语,从而使心性义理问题具有本体的意义。

因而从这个意义上说是周敦颐重提心性义理之学且得到宋儒的赞赏与支持,其思想资源主要是来源于佛教的启示,是数百年来儒佛冲突的真正化解。

说起宋明理学,最著名的道学家当推朱熹,而最具代表性的道学观念是他的“革尽人欲,复尽天理”。

朱熹,字符晦,别称紫阳,是继孔子和董仲舒之后,对中国影响最大的古代思想家。

他祖籍徽州,但因长居于福建建阳,故其学又称「闽学」。

“存天理,灭人欲”朱熹的这一句名言恐怕是被当前一些人士批得最厉害的了。

但是你若要问那些狠批这句话的人,朱熹说的天理是指什么?人欲是指什么?恐怕他一时也很难说出清楚……一、“存天理,灭人欲”的几处出处出处一:“臣闻人主所以制天下之事者本乎一心,而心之所主,又有天理人欲之异,二者一分,而公私邪正之涂判矣。

盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾疢,循之则其心私且邪。

”(《朱子文集·延和奏札二》)ﻫ出处二:“仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。

循天理,则不求利而自无不利;殉人欲,则求利未得而害己随之。

”(《四书集注·孟子》) ﻫﻫ出处三:“人之一心,天理存,则人欲亡;人欲胜,则天理灭。

未有天理人欲夹杂者。

学者须要于此体认省察之。

”“学者须是革尽人欲,复尽天理,方始是学。

”(《朱子语类》卷十三)二、“天理”指的是什么?ﻫ“天”指的是什么?“理”指的是什么?“天理”指的是什么?朱熹认为:“天有春夏秋冬,地有金木水火,人有仁义礼智,皆以四者相为用也。

”[1]“理者有条理,仁义礼智皆有之。

”[2] “大而天地万物,小而起居食息,皆太极阴阳之理也。

”[2]“至于一草一木昆虫之微,亦各各有理。

”[3] “天地之间,有理有气,理者也,形而上之道也,生物之本也。

”[4] “天下万物当然之则便是理。

”[5] “世间之物,无不有理,皆须格过。

”[3] “天下之理,终而复始,所以恒而不穷。

恒,非一定之谓也,一定则不能恒矣。

惟随时变异,乃常道也。

天地常久之道,天下常久之理。

非知道者孰能识之?”[6]“有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

”[1]“理只是这一个。

道理则同,其分不同。

君臣有君臣之理,父子有父子之理。

”[2] “理,只是一个理。

理举著,全无欠阙。

且如言著仁,则都在仁上;言著诚,则都在诚上;言著忠恕,则都在忠恕上;言著忠信,则都在忠信上。

浅析“存天理,灭人欲”的合理性与局限性在当代学者张立文教授的说法中,「存天理、灭人欲」是宋明理学中的工夫之路,人们可以通过这六个字所代表的理念来完善自我。

但是,「存天理、灭人欲」一方面作为宋明理学家所推崇的进行自我修养的方法得到一众人的支持,另一方面也受到后世极大的诟病,认为这是「以理杀人」的、压抑人性的一套主张。

本文试图通过探索「存天理、灭人欲」这句话的本义和演变过程,分析后世对其误解和批判的主要论点,并说明其合理性和局限性之所在。

一.「存天理,灭人欲」的出处与演变根据史料记载,此话最早的相关说法出自西汉时期戴圣所辑录的《礼记》第19篇的〈乐记〉当中:「人化物也者,灭天理而穷人欲者也。

于是有悖逆诈伪之心,有淫泆作乱之事。

」这句话是想表明世间之所以会有一些作奸犯科的事情发生,是因为有些人置「天理」于不顾,不加限制地满足了自己的「人欲」。

由此分析得知,「天理」本身是好的,正确的;「人欲」本身好坏则不置可否,但是「穷人欲」则一定是错的。

到了宋代,程颐程颢两兄弟解释说:「人心私欲,故危殆。

道心天理,故精微。

灭私欲则天理明矣。

」这里明确表明要灭掉的是「私欲」,则天理可以昭彰;而所谓私欲就是指个人的一些不正当的欲望。

这句话本身看起来也并没有什么错。

朱熹是理学的一个集大成者,他的很多观点都是从二程这里演变而来的。

他对于这个命题有一段更为形象化的解释。

「问:『饮食之间,孰为天理,孰为人欲?』曰:『饮食者,天理也;要求美味,人欲也。

』」有人曾问过朱熹说,在饮食这个命题上,天理是什么?人欲又是什么?朱熹回答说想要吃饭(这个想法)就是天理,而要求食物好吃就是人欲。

换言之,人的生理本能的表现就是「天理」,而在此基础上加之过分的要求就是人欲了。

如果只是读到这里,朱熹的这番言论似乎也没有什么不对,人有各种各样的欲望,合理的成分可以接受并给予满足,但是对于不合理的部分则要摒弃。

但是,朱熹还进一步解释说:「视听言动,人所同也。

朱熹“存天理,灭人欲”思想辩证“存天理,灭人欲”这句话受到的非议颇多,长期以来,学术界对它的评价一般都持全盘否定的态度,认为它是“禁欲主义”,是宋明理学以理杀人的工具,现在随着对朱熹思想的研究,认为过去对朱子“存天理,灭人欲”的理解是有偏差的,为朱子的这一观点翻案,但不管把人欲归为私欲也好,把灭人欲看做节欲也罢,朱子的这一观点长期受到诟病,总也不是偶然的,戴震等大家的批判也应有缘由,本文通过对“存天理,灭人欲”的探析,来分析一下其要表达的真实内涵和长期受到误解的缘由。

标签:理欲之辩;天理人欲;心统性情现在随着对朱熹思想的研究,认为过去对朱子“存天理,灭人欲”的理解是有偏差的,如陈荣捷先生认为“近儒亦以宋明儒所指私欲之欲,同于人生而有情欲之欲,于是攻击其为杀人工具,此非学术所论。

”如张申认为朱子的天理人欲之辨是要节欲而不是禁欲。

岑贤安在《朱熹人道哲学的心性论基础》(《学术论坛》,1999,6)中认为朱熹的“存天理,灭人欲”实则是“存公理,灭私欲”,是一个积极的思想命题。

虽然现在很多学者都为朱子“存天理,灭人欲”观点翻案,把人欲归为私欲也好,把灭人欲看做节欲也罢,朱子的这一观点长期受到诟病,总也不是偶然的,戴震等大家的批判也应有缘由,本文通过对“存天理,灭人欲”的探析,来分析一下其要表达的真实内涵和长期受到误解的缘由。

要了解朱子的天理人欲之辨必须从其整个哲学体系来理解。

“理”是朱熹整个思想体系的最高范畴,具有物理世界的所以然和人类社会的所当然两层意思。

他说“理也者,形而上之道也,生物之本也。

”就是把道看做万物之本,而且“未有天地之先,毕竟也只是理,有此理便有此天地,若无此理便亦无天地,无人无物,都无该载了。

有理便有气,流行发于万物”(《朱子语类》卷一)认为理先于物存在,有理才有物。

人作为世界的一部分,也是理的体现与结果,于是理也具有道德属性,或者说理是道德本体:“理只是这一个,道理则同,其分不同,君臣有君臣之理,父子有父子之理。

(十五)朱子之道心人心论人心道心,与天理人欲,几乎是异名而同指。

上章略述朱子之天理人欲论,本章继述朱子之道心人心论。

人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中,此十六字见于伪《古文尚书·大禹谟》,亦见于荀子书中所称引之道经。

宋代理学家极重视此十六字,下及明代,则称之为十六字传心诀。

此如天理人欲两语,亦仅见于《小戴礼记》中之《乐记》篇。

此篇或尚出伪古文尚书与《荀子》之后。

今专为研讨宋儒理学思想,当探问理学家如何解释与运用此诸语,却不必过重在此诸语上辩论其出处。

朱子论人心道心,畅发其义于《中庸章句·序》,其言曰:心之虚灵知觉,一而已矣,而以为有人心道心之异者,则以其或生于形气之私,或原于性命之正,而所以为知觉者不同。

是以或危殆而不安,或微妙而难见耳。

人莫不有是形,故虽上智不能无人心。

亦莫不有是性,故虽下愚不能无道心。

二者杂于方寸之间,而不知所以治之,则危者愈危,微者愈微,而天理之公,卒无以胜夫人欲之私矣。

一则守其本心之正而不离,从事于斯,无少间断,必使道心常为一身之主,而人心每听命焉,则危者安,微者著,而动静之为,自无过不及之差夹。

序中又涉及传心传道之语,谓所以传圣人之道者,贵在传圣人之心。

此心虽有人心道心之别,却同是一心,非有两心。

故曰虽上智不能无人心,虽下愚不能无道心。

惟一则原于性命之正,一则生于形气之私,此则犹是理气分言之意。

朱子又言:凡学须要先明得一个心,然后方可学。

人之所以为学者,以吾之心未若圣人之心故也。

若吾之心即与天地圣人之心无异,则尚何学之为。

尧舜禹之相传授,虽曰传道,实亦只是传心,主要乃在传此心之道心。

或人问所谓形气,如口耳鼻目四肢之属,皆是人人共有,岂得便谓之私?朱子说:但此属自家私有底,不比道,便公共。

故上面有个私底根本。

且如危,亦未便是不好,只是有个不好底根本。

人生界有许多私,许多危而不安,则都从私上来。

此私字有一根本,即在各自底形气上。

如饥饱寒暖之类,皆生于吾身血气形体,而他人无与,所谓私也。

朱熹“存天理、灭人欲”的当代解读与启示2006年2月第22卷第1期中国石油大学(社会科学版)JournalofChinaUniversityofPetroleum(EditionofSocialSciences)Feb,20o6V o1.22No.1朱熹"存天理,灭人欲"的当代解读与启示史少博(1,哈尔滨工程大学人文学院,黑龙江哈尔滨150001;2.清华大学人文学院,北京100084)[摘要]在当今市场经济条件下,社会经济取得了显着的进步,但某些人的贪欲也不同程度地被激发,伴随着贪欲膨胀的浪费现象也随之增长,因而我国遏制贪欲,提倡节约,构建"节约型社会"成了当务之急.为了使社会更加"和谐","持续"地发展,我们重新审视朱熹的"存天理,灭人欲",发现其思想对于我国在市场经济条件下有效地反"贪",反"浪费"有很重要的现实意义,对我国构建"和谐"社会有许多启示.[关键词]存天理;灭人欲;遏制贪欲;节约型社会[中图分类号]B244.7[文献标识码]A[文章编号]1673—5595(2006)01—0068一(o4) 构建和谐社会,要求人与人的和谐,人与自然的和谐,而"贪污","浪费"是影响人与人,人与自然和谐的最大障碍."贪污","浪费"好像一对同胞兄弟,或者孪生姐妹,因为往往"贪污","浪费"并行,因而,毛泽东早就说过:"应该使一切政府工作人员明白,贪污和浪费是极大的犯罪."¨所以,当前我国在反"贪"的同时,正在反对浪费,提倡建立"节约型社会".笔者在研究朱熹思想时,发现朱熹的"存天理,灭人欲"对构建和谐社会有深刻的启迪.一,朱熹"存天理,灭人欲"的思想蕴涵朱熹在深入研究前人"理"与"欲"关系的基础上,明确地提出了"存天理,灭人欲"的主张.尔后各个朝代,对朱熹的"存天理,灭人欲"便褒贬不一. 争论的主要焦点在朱熹的"灭人欲"上.有学者认为,朱熹的"灭人欲"是灭掉人的所有欲望,从而主张加以批判.其实,朱熹的"存天理,灭人欲"绝非如此,这一主张有着深刻的思想蕴涵.朱熹所讲的"灭人欲",并非是要灭掉人所有的欲望,因为朱熹所讲的"欲"有两层含义,其一,是人们普遍的,共有的物质生活的需求,对此,他认为是合理的,是和天理一致的.其二是乱于情而有的欲, 即要求美味美色,穷口腹之欲,没有节度之欲,是穷奢极欲,是贪欲,是一己之私欲,这种私欲伤天害理, 应予灭绝.也就是说,朱熹所讲的"灭人欲",是要灭掉人的贪欲.他所反对的"人欲","私欲",不是一般人的正常欲望.朱熹承认人的饮食男女等合理欲望,"若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦岂能无?"(《朱子语类》卷九十四)如果违背了"天理", 那么人的欲望就变成了"私欲","人欲"即是"恶"之内容.所谓"恶",就是指有"人欲"存在.而这个"人欲",朱熹把它叫做"物欲","嗜欲"或"私欲".他在回答弟子提出的"饮食之间孰为天理,孰为人欲"时指出:"饮食者,天理也;要求美味,人欲也."(《朱子语类》卷十三)朱熹说:"天理有未纯,是以为善常不能充其量;人欲有未尽,是以除恶常不能去其根."(《戊申延和奏札五》,《朱文公文集》卷十四)这里,"善"与"恶"对举,"天理"与"人欲"对举."人欲"即是"恶"之内容.所谓"恶",就是指有"人欲"存在.对于一般人来说:"或饮酒,或好财货,或好声色"都是"人欲",必须革除.至于皇帝,"钟鼓苑囿游乐之乐,与乎好勇,好货,好色之心,皆天理之所有,人情之所不能无者."(朱熹注《孟子集注?梁惠王下》)而这就叫"同行异情",同样的行为,由于地位的不同而有所不同.从这里我们可以看出,朱[收稿日期]2005-04-05[作者简介]史少博(1965一),女,山东德州人,哈尔滨工程大学人文学院副教授,清华大学博士后.熹把皇帝的"欲"和老百姓的"欲"区别对待,也透视出它维护封建统治,讨好统治者的消极一面.朱熹还认为"人欲"或称为"私欲",是因人的身体而有,人必须有肉体,有了肉体,就有需要,为了满足身体的需要,就有了欲望.正当的欲望与"天理"相连,不正当的欲望与"天理"不相连.与天理相违的欲望,就是"私欲"或称"人欲".可见,不正当地重视身体的需要,是一个人成为不道德的人,做出不正当事的根源.朱熹的"灭人欲"是与"存天理"相联系的,朱熹要存的"天理"就是仁义礼智这些伦理道德.朱熹把"五常"即"仁,义,礼,智,信"作为人与人之间关系的伦理道德准则.朱熹说:"天理只是仁义礼智之总名,仁义礼智便是天理之件数."(《朱子语类》卷十三)仁义礼智被称为"四德"后加上"信",被称为"五常".仁义礼智信在先秦孔子,墨家,道家,管仲和韩非等都有分析论述,并各有自己的选择.孟子说:"仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也;智之实,知斯二者弗去是也;礼之实,节文斯二者也;乐之实,乐斯二者,乐则生矣;生则恶可已也,恶可已,则不知足之蹈之手之舞之."(《孟子?离娄上》)董仲舒在其《举贤良对策一》中,在四者之后又加了一个"信",称之为"五常".朱熹所讲的仁义礼智信,无疑是封建道德,是为地主阶级统治服务的.对于灭什么"人欲",朱熹继承了自孔子以来儒家的基本观点.孔子并不否定人之欲求,只是反对贪欲,主张不过分,有节制的欲."欲"在朱熹思想体系里也包括人维持生存所必需的物质欲求,"饥而欲食,渴而欲饮"…?,合当如此者"(《朱子语类》卷九四《後录》),这便是欲.这种"欲",是发自于"情","欲是从情发出来底."(《朱子语类》卷五),人的物质欲求来源于人的生理本能,与生俱有,"天理"所容.正如朱熹说:"饮食,男女,固出於性."(《孟子或问》)二程继承汉初《礼记?乐记》的观点,主张"灭天理而穷人欲"的理欲对立观,提出"人之为不善,欲为之也."主张"灭私欲则天理明."Jj所谓人欲指的也是私欲.朱熹在继承张载,二程关于天地之性,气质之性和他们的理欲观的基础上,对理与欲作了较详之辩.首先,指出"欲" 是"七情"之一.朱熹接受《礼记?礼运》关于人情包括喜怒哀惧爱恶欲的观点,他说:"情是性之发,欲是情发出来底".(《朱子语类》卷五)又说"人欲也未便是不好"(《朱子语类》卷七十八)"性犹水之静,情则水之流,欲则水之波澜.但波澜有好底,有不好底.欲之好底如我欲仁之类,不好底则一向奔驰出去若波澜翻浪大段不好底欲则灭天理."(《朱子语类》卷五)其次,指出人欲所出."人欲者,梏于形,杂于气,狃于习,乱于情而后有也."这是根据张载,二程关于气质之性提出来的观点,回答了为什么欲还有不好的.从这一观点出发,他并不否定人的物质生活需求的合理性.二,"存天理,灭人欲"的运作范式怎样做到"存天理,灭人欲",朱熹这样说道:"去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦." (《朱子语类》卷七)简单地说,朱熹主张的是明理见性,人为自己的私欲所蒙蔽,所以看不到自己的真实面貌,所以不能体悟到天地之理,要想体验到,找到万事万物的共同之理,就要除去人的私欲.朱熹认为"恶"的来源有二:一日"气禀",前面已经分析了朱熹用气禀来说明个人善恶之差异.一日"物欲",正如朱熹说:"善恶二字,便是天理人欲之实体." (《朱文公文集》卷五十三)又说:"众人利欲昏蔽,便是恶底心;及其复也,後本然之善心可见."(《朱子语类》卷七十一)在朱熹心目中,人欲,则与恶,私,利划一.他认为,要"存天理,灭人欲"就要去所禀物欲之偏,除去物欲之弊,以"复性".为达到"复性"的要求,朱熹还告诉人们,"天理"与"人欲"还有着公与私的差别:"盖天理者,此心之本然,循之则其心公且正."(《朱文公文集》卷十三)"明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具条理而应万事者也,但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏,然其本体之明,则有未尝息者,故学者当其所发而遂明之,以复其初也.……盖必其有以尽夫天理之极,而无一毫人欲之私也."(《大学章句序》)也就是说,灵明的心本然地具有至善的"天理",依"天理"去支配自己的一切,就会出现"公且正"的人格境界.但就每一具体的个人而言,天赋的"明德"又为"气禀所拘,人欲所蔽",如同明镜蒙上尘垢而昏暗一样,因而需要通过内心修养功夫,即"天理之公"与"去人欲之私",使"本体之明"得到扩展,这样就可由一般人达到"圣贤"的境界,也就是"向内便是圣贤之域,向外便是趋愚不肖之途."(《朱子语类》卷一百一十九)"复性"就是复尽"天理",而如何复尽"天理",朱熹比喻道:"如剥百合,须去了一重,方始去那第二重,……如做屋柱一般,且去了一重粗皮,又慢慢出细.今人不曾做得第一重,便要做第二重工夫去."(《朱子语类》卷四十一)又说:"克得那一分人69欲去,便复得这一分天理来;克得那二分已去,便复得这二份礼来."(《朱子语类》卷四十一)也就是说, 克去"人欲"如同剥白合,一层一层往里剥,剥尽了就"天理"自明."革尽人欲,复尽天理"(《朱子语类》卷十三),是朱熹的宗旨所在."人欲尽处,天理流行",充分说明只有自私完全被克服,即"人欲尽处","天理"就会得到显现."人只有个天理人欲,此胜则彼退,彼胜则此退,无中立不进退之理".(《朱子语类》卷十三)也就是说个体人的思想中,"天理"与"人欲"无时无刻不在进行着斗争,斗争的过程就是"天理"与"人欲"在人的自身中消长的过程,没有中立不进退的道理.他又说:"人之一心,天理存则人欲亡;人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者."(《朱子语类》卷十三)"学者,须是革尽人欲,复尽天理,方始是学."(《朱子语类》卷四)在朱熹看来,理与欲关系的关键是一个"尽"字,只有"革尽人欲",才能"复尽天理".(《朱子语类》卷十三)朱熹说:"天理有未纯,是以为善常不能充其量;人欲有未尽,是以除恶常不能去其根."(《朱文公文集》卷十四)即只有革尽"人欲",才能复尽"天理".怎样才算"复天理","复天理"又是一个怎样的标准呢,朱熹说:"克与复工夫,皆以礼为准也." (《朱子语类》卷四十一)就是说"礼"就是复"天理" 的前提,"礼"指的就是封建的道德伦理,三纲五常等等.其实质就是,"存天理,灭人欲"的道德修养目的,在当时就是遵守封建的等级制度和伦理道德. 他认为如果按照父子,君臣之"礼"的要求去"克己" 就能做到"复天理".他认为,有了明确的"克己"标准,就能"步步皆合规矩准绳","一一入他规矩准绳之中"(《朱子语类》卷四).便能做到己"私"既"克","天理"自明,就像朱熹所说:"己私既克,天理自复,譬如尘垢既去,则镜自明,瓦砾既扫,则室自清."(《朱子语类》卷四)这样,"克己"与"复礼"就达到了一致.在朱熹看来,只要在"日用之常"中积累道德行为,彻底消除自私,就可以达到"直与天地万物上下同流,各得其所之妙,隐然自见於言外"的精神境界,即寻找到理学家们所谓的"孔颜乐处".三,"存天理,灭人欲"的现代启示朱熹"存天理,灭人欲"其中的维护封建道德的因素在当前不可取,但是他主张人们要遵循一定的规范,限制人们的欲望在今天是有积极意义的,特别是在市场经济的今天,一些人往往头脑中的弦稍一70放松,就会贪欲膨胀,不可遏制.随着社会转型的进行,市场经济的观念被不断强化并引发了一些人把功利看得高于一切,由此滋生了一些违背公德,违法犯罪的行为.不必讳言,人都有欲望,即有食欲,物欲,财欲,美欲等,但是,人的欲望应该有个限度,一旦超过了限度,欲望蜕变为贪欲,就会滋长贪婪.教育家马卡连柯有过这样的论述:人类欲望本身并没有贪欲,……贪欲是从一个人的需要和另一个人的需要发生冲突才开始的,是由于必须用武力,狡诈, 盗窃,从邻人手中把快乐和满足夺过来而产生的. 贪欲可滋生愚昧,凶残,顽固,专横,腐败.正是在这种情形下,有些干部经不起金钱或美女的诱惑,贪欲膨胀,一旦下水,便难以自拔,越陷越深."存天理,灭人欲"给我们的启迪就是时刻遵守道德法律准则,要摈弃不合理的欲望,要崇尚道德. "崇德"就要"廉","廉"就是不贪,一不贪财,二不贪色."贪"是万祸之源,"大贪"就是从"小贪"开始的.尤其是领导干部,更要廉洁自律,不因恶小而为之,不因善小而不为.特别是改革开放以来,我们引进了先进的科学技术和管理经验,但西方的生活方式也影响了我们,如果忽视了自身的道德修养,就有可能陷入横流的物欲中不能自拔,因为本来在人性结构中,本能欲望就有寻找发泄出路的趋势,如果失去了理性的约束,就存在野蛮化的可能,领导干部身居官位,面对各种各样的诱惑,再加上市场经济的适宜条件,欲望粗俗化就成了现实的威胁,有的就沦为人民的罪人,只顾眼前的感性刺激,把生活的目标局限于吃,喝,性等动物性欲望上,把自己手中的权利变成了寻欢作乐的工具.个别人不顾道德廉耻, 贪污受贿,诈骗钱财,正像江泽民所指出的:"有些党员和干部把为人民服务挂在嘴上,却不好好工作, 热衷于吃喝玩乐,请客送礼,肆意挥霍国家钱财,沉溺于歌厅舞场,甚至参与赌博嫖娼.""存天理,灭人欲"不仅启示我们要戒"贪",而且启示人们要反"浪费".节约是对自身欲求的节制,朱熹"灭人欲"就蕴含了要节制人的各种欲望要求.节制欲望就会意识到:对国家,民族,家庭负责任.而奢侈浪费,挥霍无度,往往是败家败国的重要原因.众所周知,能源,原材料,水,土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的重要的物质保证.而随着经济的发展,资源短缺的矛盾日益彰显,尤其是我国资源的浪费特别严重,例如,中国绝大多数钢铁公司每吨钢的耗电量远高于美国,日本同行.近几年发电量以接近GDP 增速两倍的速度增长,但全国还是有许多省份出现不同程度的电力供应紧张.国内矿产资源已无法支撑飞速发展的经济.铁矿石进口量增长了30%以上,我国成为全球最大的铁矿石进口国,引起国际市场铁矿石价格不断上扬.国内电解铝生产所需原料50%以上依赖进口,由于国际氧化铝价格受中国需求拉动上涨,单纯依靠进口原料的电解铝生产企业开始亏损.人与自然的对立呈现在了人类面前,在近一百年里,人们毫无顾忌地向自然索取满足自己急剧膨胀的欲望所需要的一切,结果导致了严重的生态危机.现代社会所面临的工业污染,生态平衡,稀有物种灭绝,资源枯竭使人类陷入了生存的困境,这一切都与人的欲望过度膨胀有关.为改变生态危机,使人与自然和谐相处,就必须节制人们的欲望,建设节约型社会.综上所述,朱熹"存天理,灭人欲"的主张启示我们要崇尚"德",遵循一定的准则,节制不合理的欲望,不"贪",不"浪费",建立人与人,人与自然的和谐友好关系,构建"节约型",可持续发展的和谐社会.[参考文献][1]毛泽东.我们的经济政策[M].//毛泽东.毛泽东选集:第1卷.北京:人民出版社,1991.[2]陈邦瞻.宋史纪事本末[M].北京:中华书局,1977.[3]程颐,程颢.二程集[M].王孝鱼,点校.北京:中华书局,1981.[4]胡宏.胡宏集[M].吴仁华,点校.北京:中华书局.1987.[5]江泽民.在中央纪委第六次全会上的讲话[N].人民日报,1996-03-01(1).[责任编辑:王继洲]EnlightenmentofZhuXiSIdeaof''SavingtheNatureLawandPuttingoutthePassion''forBuildingHarmoniousSocietySHIShao.bo (SchoolofHumanitiesSocialSciencesIHarbinEngineeringUniversityIHarbinHeilongjian g150001-China)Abstract:Underthepresentmarketeconomyconditionsandwithsocialeconomyhavingachievedremarkableadvance,somepeople havegotincreasinggreaterdegreeinavidity1whichcontributestowasting.Inthiscaseitisnec essaryandurgentforthecountrytosup.presstheavidity,promoteeconomySOastobuildan"economysociety".Inordertomakeours ocietymoreharmoniousandsustainablydevelop1weneedtoreexamineZhuXigideaof"SavingtheNaturegLawandPuttingoutthePa ssion"Iinwhichwehavefoundthathis ideahasagreatsignificanceinfightingagainstcorruptionandwastingandhassollleinspiratio ninbuildingaharmonioussociety.Keywords:savethenatureglaw;putoutthepassion;suppressavidity:economysociety。

论朱熹存天理、灭人欲”思想作者:黄太其来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2012年第2期黄太勇(吉林师范大学中国思想文化研究所,吉林四平 136000)摘要:朱熹“存天理、灭人欲”思想的提出经过了严密的哲学、伦理学理论论证,同时提出了具体的实施方法。

这一思想的提出是和当时的社会现实紧密相关的,今天要想正确认识这一思想,必须结合当时的社会背景来进行。

关键词:朱熹;存天理;灭人欲中图分类号:D95 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2012)02-0018-02朱熹(1130~1200),宋代理学的集大成者。

在他的努力之下完成了包含哲学、政治、伦理、经济、教育等一系列思想的理学体系的创建。

其中“存天理、灭人欲”思想是他理学体系中的一个重要内容,涉及了其哲学、伦理、教育等多个方面的内容。

它的提出通过了哲学、伦理学的理论论证,又通过教育和自我修养等方法来实现,最后试图达到影响整个社会的目的。

一、“存天理、灭人欲”的哲学、伦理学论证哲学思想是朱熹理学体系的根基,“理”是朱熹哲学思想的核心,同时也是朱熹整个理学体系的最高范畴,朱熹所讲的“理”,又称作“天理”、“太极”、“道”。

朱熹认为“理”是天地万物的根源、宇宙的根本,他说:“合天地万物而言,只是一个理。

”[1]又说,“未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

”[2]朱熹很多思想的提出都以“理”为出发点进行系统的理论论证,然后将之拓展开来。

“存天理、灭人欲”思想的提出也不例外,他首先是以哲学和伦理学的理论论证为支撑的,系统地论述了“天理”、“人欲”的概念和相互关系。

朱熹所说的天理有三方面内容:一是“心之本然”,就是公正之心。

他说:“盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正。

”[3]二是“人性之善”。

他说:“性即天理,未有不善者也。

”[4]三是“三纲五常”。

(十四)朱子之天理人欲论

上两章,一略述朱子论心之仁,一略述论朱子论心之诚。

仁之与诚,乃天之所赋予人而为心,亦可谓是心之本体。

然而心多有不仁不诚之时,甚至有不仁不诚之人,此则必有害其仁与诚者。

继此当略述朱子之天理人欲论。

理学家无不辨天理人欲,然天理人欲同出一心,此亦一体两分两体合一之一例。

朱子论阳不与阴对,善不与恶对,天理亦不与人欲对。

朱子曰:

人欲隐于天理中,甚几甚微。

有个天理,便有个人欲。

盖缘这个天理须有个安顿处。

才安顿得不恰好,便有人欲出来。

人欲便也是天理里面做出来。

虽是人欲,人欲中自有天理。

又曰:

人生都是天理,人欲却是后来没巴鼻生底。

天理人欲,正当于其交界处理会,不是两个。

胡宏五峰说:天理人欲,同体而异用,同行而异情。

朱子不喜其上一语,而极赞其下一语,谓此语甚好。

因说:

饮食者,天理也。

要求美味,人欲也。

要求美味,也还是饮食,故说同行。

但要求饮食是自然。

人同此心,心同此理。

要求美味,则不是人人如此。

所谓美味,亦人各不同。

此中便夹带有私欲。

故说是异情。

同是饮食,一为饥渴,一为美味,求美味,其先还是从求解饥渴来,故曰人欲即隐在天理中,又说人欲中自有天理。

惟为求美味,往往易于把饮食一事安顿得不恰好。

若饮食兼求美味,而又能把来安顿得恰好,则自亦无所谓人欲。

但不能说两者同体。

因人心之体本属至善,只是一自然,只是一天理,不能说天理人欲同来合凑成一体。

天理先在,人欲后起,如何忽然有人欲后起,朱子则说是没巴鼻生底,那是说无来由底。

若人欲皆有来由,那便即是天理,更无所谓人欲。

又说:

善恶皆是理,恶是指其过处。

如恻隐之心本是善,才过便至于姑息。

羞恶之心本是善,才过便至于残忍。

心之恻隐羞恶,皆由天生,故是至善天理。

但稍微过了分,便成姑息残忍,便成了恶,因此中已夹杂了人欲。

但人欲还是无端而起,不能亦谓之由天生。

此处只细参朱子理气论,则其义自见。

朱子又言:

以理言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚易。

而邪之胜正,人欲之胜天理,若甚难。

以事言,则正之胜邪,天理之胜人欲,甚难。

而邪之胜正,人欲之胜天理,却甚易。

正如人身正气稍不足,邪便得以干之。

又说:

以理言,人欲自胜不过天理。

以事言,则须事事去人欲,存天理,非一蹴即几,一下即成。

此处理与事分言,理属宇宙界,事属人生界,亦略如其理气分言,备见精密。

明道有云:只天理二字,是我自家体贴出来。

一时理学后起,遂群争指认天理,朱子甚不赞成。

朱子说:

圣人平日,也不曾先说个天理在那里,方教人做去凑。

只是说眼前事,教人平平恁地做工夫。

要先见个天理在前面,方去做,此正是病处。

若把这天理放不下,相似把一个空底物,放这边也无顿处,放那边也无顿处,放这边也恐攧破,放那边也恐攧破。

那天理说得荡漾,似一块水银,滚来滚去,捉那不着。

又如水,不沿流溯源,合下便要寻其源,凿来凿去,终是凿不着。

理学家张扬言理之病,被朱子在此尽情道破。

朱子说:

只就这心上理会,也只在日用动静之间求之,不是去虚中讨一个物事来。

朱子教人,不要在悬空中讨认天理,只就心上理会,只在日用之间此心天理人欲之交界处来理会。

只在事事物物中,此心之一动一静处来理会。

此一意见,可与上面论心论诚两章参读。

朱子既不赞成凭空讨认天理,也不赞成一味克治私欲。

他说:

天理在人,亘万古而不泯,无时不自私意中发出。

只于这个道理发见处当下认取,簇合零星,渐成片段。

所谓私欲,自然消靡退散,久之不复萌动。

若专务克治私欲,而不能充长善端,则吾心所谓私欲者,日相斗敌,纵一时按伏得下,又当复作。

初不道隔去私意后,别寻一个道理主执而行。

才如此,又只是私意。

只如一件事,见得如此为是,如此为非,便从是处行将去,不可只恁休。

误了一事,必须知悔。

只这知悔,便是天理。

此种指点,深中人心消息隐微,亦是洞见天理生机活泼,人人易知,人人能行,又何必更多张皇。

又曰:

学者须先置身于法度规矩中,使持于此者足以胜乎彼,则自然有进步处。

若自无措足之地,而欲搜岁抉剔于思虑隐微之中,以求所谓人欲之难克者而克之,

则亦代翕代张,没世穷年,而不能有以立。

自内心言,则曰于发见处当下认取。

自外行言,则曰先置身于法度规矩中。

内外交相养,则天理自易长,人欲亦易消,转移正如一翻手之易。

又曰:

说复礼,即说得着实。

若说作理,则悬空是个甚物事。

复礼即是置身法度规矩中,岂不着实,可守可循。

若悬空说个存天理,则究何者谓之是天理,又如何存法,皆易起争辩,使人难从。

若谓天理难见,此又不然。

朱子又曰:

圣人千言万语,只是说个当然之理。

恐人不晓,又笔之于书。

只就文字间求之,句句皆是。

做得一分便是一分工夫,非茫然不可测。

就内面言,则此心纵在私欲中,天理亦自会时时发露。

就外面言,则有礼法可循,有文字可玩,天理亦随处随事而见。

朱子只教人各就自家日常生活中讨取,平平恁地做工夫。

莫要凭空求讨天理,亦莫要一意搜剔私欲。

立言平实深到,后人乃谓宋儒以理杀人,又要泯去天理人欲分别,更有认放纵人欲即是天理者。

人之私欲,尚不能一意专务克治,又况要一意提倡与放任。