古诗文阅读 对比鉴赏

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:26

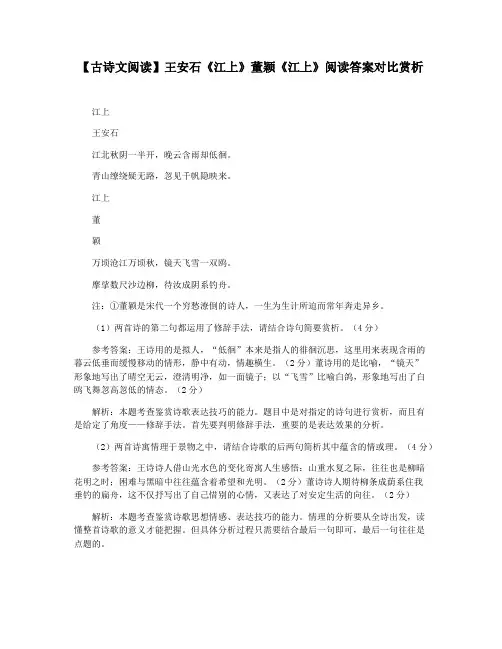

【古诗文阅读】王安石《江上》董颖《江上》阅读答案对比赏析江上王安石江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。

青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来。

江上董颖万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

注:①董颖是宋代一个穷愁潦倒的诗人,一生为生计所迫而常年奔走异乡。

(1)两首诗的第二句都运用了修辞手法,请结合诗句简要赏析。

(4分)参考答案:王诗用的是拟人,“低徊”本来是指人的徘徊沉思,这里用来表现含雨的暮云低垂而缓慢移动的情形,静中有动,情趣横生。

(2分)董诗用的是比喻,“镜天”形象地写出了晴空无云,澄清明净,如一面镜子;以“飞雪”比喻白鸽,形象地写出了白鸥飞舞忽高忽低的情态。

(2分)解析:本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

题目中是对指定的诗句进行赏析,而且有是给定了角度——修辞手法。

首先要判明修辞手法,重要的是表达效果的分析。

(2)两首诗寓情理于景物之中,请结合诗歌的后两句简析其中蕴含的情或理。

(4分)参考答案:王诗诗人借山光水色的变化寄寓人生感悟:山重水复之际,往往也是柳暗花明之时;困难与黑暗中往往蕴含着希望和光明。

(2分)董诗诗人期待柳条成荫系住我垂钓的扁舟,这不仅抒写出了自己惜别的心情,又表达了对安定生活的向往。

(2分)解析:本题考查鉴赏诗歌思想情感、表达技巧的能力。

情理的分析要从全诗出发,读懂整首诗歌的意义才能把握。

但具体分析过程只需要结合最后一句即可,最后一句往往是点题的。

评分标准:(1)每一点2分,回答“对比,用成双成对的鸥鸟,反衬了诗人内心的孤寂”也可给分。

(2)每一点2分,答出“人生感悟”和“心情”(或“向往”)即可得分。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

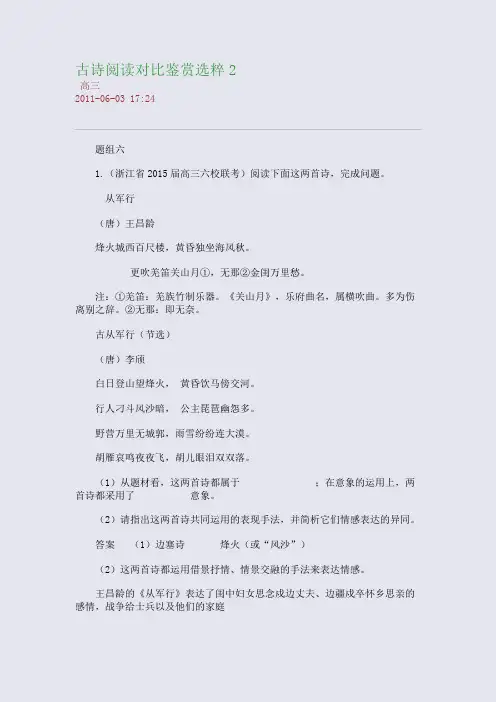

古诗阅读对比鉴赏选粹2高三2011-06-03 17:24题组六1.(浙江省2015届高三六校联考)阅读下面这两首诗,完成问题。

从军行(唐)王昌龄烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月①,无那②金闺万里愁。

注:①羌笛:羌族竹制乐器。

《关山月》,乐府曲名,属横吹曲。

多为伤离别之辞。

②无那:即无奈。

古从军行(节选)(唐)李颀白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。

行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多。

野营万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。

胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。

(1)从题材看,这两首诗都属于;在意象的运用上,两首诗都采用了意象。

(2)请指出这两首诗共同运用的表现手法,并简析它们情感表达的异同。

答案(1)边塞诗烽火(或“风沙”)(2)这两首诗都运用借景抒情、情景交融的手法来表达情感。

王昌龄的《从军行》表达了闺中妇女思念戍边丈夫、边疆戍卒怀乡思亲的感情,战争给士兵以及他们的家庭带来深深的痛苦,诗人对此表现了深刻的同情;李颀《古从军行》,诗人不仅看到了战争给普通士兵带来的痛苦,也看到了战争给少数民族也同样造成了无尽的苦难,诗人对两者都表达了同情之感。

2.(陕西省西安西工大附中2015届高三第一次适应性训练)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

近试上张水部酬朱庆馀朱庆馀张籍洞房昨夜停红烛,越女新妆出镜心,待晓堂前拜舅姑。

自知明艳更沉吟。

妆罢低声问夫婿,齐纨未足时人贵,画眉深浅入时无。

一曲菱歌敌万金。

注:朱庆馀平日很得水部郎中张籍的赏识,临考前写下此诗,征求张籍的意见,而张籍则以酬诗的方式作了回答。

(1)在诗歌传统的表现手法运用上这两首诗有相同之处,请作简要分析。

(2)有人说这两首诗“文人相重,酬答俱妙,千古佳话,流誉诗坛”,试从两首诗的内容方面对此加以说明。

答案(1)都运用了“比”的手法(答其他手法都不给分)。

如:朱诗,以新妇自比,以新郎比张,以公婆比主考官;张诗,以越女和采莲姑娘比朱,以“齐纨”比他人的平庸作品,以“菱歌”比朱的作品。

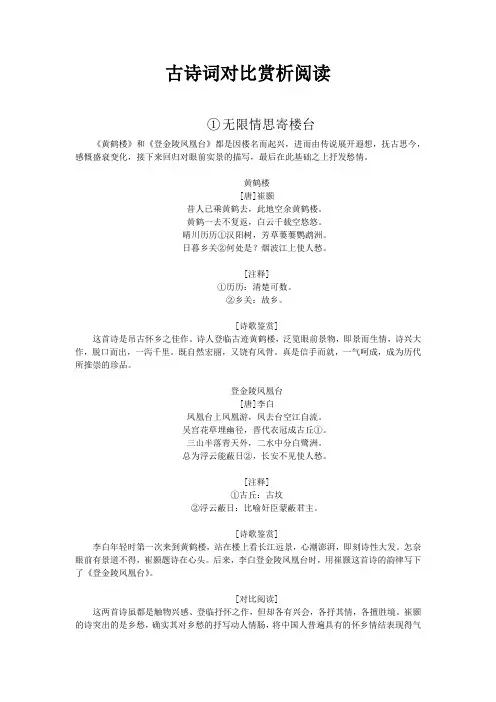

古诗词对比赏析阅读①无限情思寄楼台《黄鹤楼》和《登金陵凤凰台》都是因楼名而起兴,进而由传说展开遐想,抚古思今,感慨盛衰变化,接下来回归对眼前实景的描写,最后在此基础之上抒发愁情。

黄鹤楼[唐]崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历①汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关②何处是?烟波江上使人愁。

[注释]①历历:清楚可数。

②乡关:故乡。

[诗歌鉴赏]这首诗是吊古怀乡之佳作。

诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。

既自然宏丽,又饶有风骨。

真是信手而就,一气呵成,成为历代所推崇的珍品。

登金陵凤凰台[唐]李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘①。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日②,长安不见使人愁。

[注释]①古丘:古坟②浮云蔽日:比喻奸臣蒙蔽君主。

[诗歌鉴赏]李白年轻时第一次来到黄鹤楼,站在楼上看长江远景,心潮澎湃,即刻诗性大发。

怎奈眼前有景道不得,崔颢题诗在心头。

后来,李白登金陵凤凰台时,用崔颢这首诗的韵律写下了《登金陵凤凰台》。

[对比阅读]这两首诗虽都是触物兴感、登临抒怀之作,但却各有兴会,各抒其情,各擅胜境。

崔颢的诗突出的是乡愁,确实其对乡愁的抒写动人情肠,将中国人普遍具有的怀乡情结表现得气概苍莽、出神入化,特别呈现出一种突破格律、“不法而法”的奇崛之美。

而李白的《登金陵凤凰台》呈现出诗人关注现实、注意国家命运、渴望对国家有贡献的忧国伤时的心情。

②夜里赏花古人赏花总是别有一番情味,借景抒情的大有人在,白居易的《惜牡丹花》和苏轼的《海棠》同样写夜里赏花,二者所抒发的感情却大不相同。

惜牡丹花[唐]白居易惆怅①阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

明朝②风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

[注释]①怅:伤感,愁闷,失意。

②明朝:明天。

[诗词鉴赏]诗文通过独特的视角,写出了作者对翰林院中牡丹的厚爱,以及因为花期将过而产生的恋恋不舍的复杂心态。

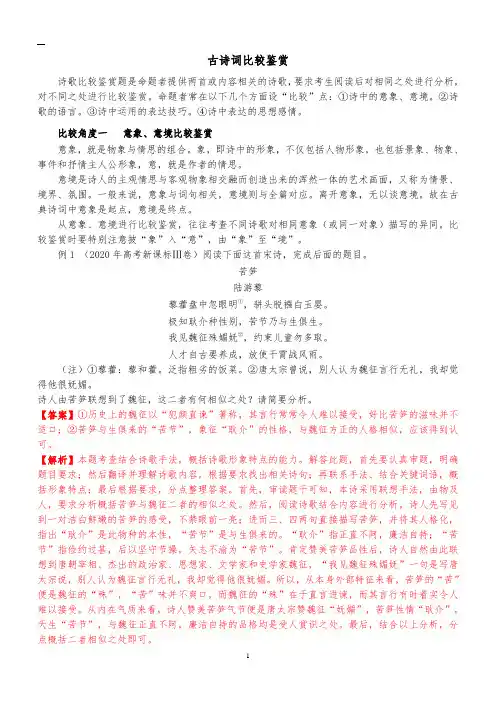

古诗词比较鉴赏诗歌比较鉴赏题是命题者提供两首或内容相关的诗歌,要求考生阅读后对相同之处进行分析,对不同之处进行比较鉴赏。

命题者常在以下几个方面设“比较”点:①诗中的意象、意境。

②诗歌的语言。

③诗中运用的表达技巧。

④诗中表达的思想感情。

比较角度一意象、意境比较鉴赏意象,就是物象与情思的组合。

象,即诗中的形象,不仅包括人物形象,也包括景象、物象、事件和抒情主人公形象,意,就是作者的情思。

意境是诗人的主观情思与客观物象相交融而创造出来的浑然一体的艺术画面,又称为情景、境界、氛围。

一般来说,意象与词句相关,意境则与全篇对应。

离开意象,无以谈意境。

故在古典诗词中意象是起点,意境是终点。

从意象、意境进行比较鉴赏,往往考查不同诗歌对相同意象(或同一对象)描写的异同。

比较鉴赏时要特别注意披“象”入“意”,由“象”至“境”。

例1 (2020年高考新课标Ⅲ卷)阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

苦笋陆游藜藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

(注)①藜藿:藜和藿。

泛指粗劣的饭菜。

②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

【答案】①历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的滋味并不适口;②苦笋与生俱来的“苦节”,象征“耿介”的性格,与魏征方正的人格相似,应该得到认可。

【解析】本题考查结合诗歌手法,概括诗歌形象特点的能力。

解答此题,首先要认真审题,明确题目要求;然后翻译并理解诗歌内容,根据要求找出相关诗句;再联系手法、结合关键词语,概括形象特点;最后根据要求,分点整理答案。

首先,审读题干可知,本诗采用联想手法,由物及人,要求分析概括苦笋与魏征二者的相似之处。

然后,阅读诗歌结合内容进行分析。

诗人先写见到一对洁白鲜嫩的苦笋的感受,不禁眼前一亮;进而三、四两句直接描写苦笋,并将其人格化,指出“耿介”是此物种的本性,“苦节”是与生俱来的。

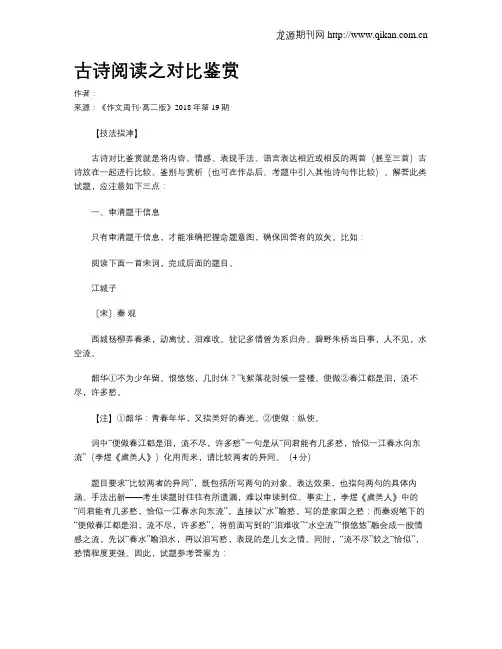

古诗阅读之对比鉴赏作者:来源:《作文周刊·高二版》2018年第19期【技法指津】古诗对比鉴赏就是将内容、情感、表现手法、语言表达相近或相反的两首(甚至三首)古诗放在一起进行比较、鉴别与赏析(也可在作品后、考题中引入其他诗句作比较)。

解答此类试题,应注意如下三点:一、审清题干信息只有审清题干信息,才能准确把握命题意图,确保回答有的放矢。

比如:阅读下面一首宋词,完成后面的题目。

江城子〔宋〕秦观西城杨柳弄春柔,动离忧,泪难收。

犹记多情曾为系归舟。

碧野朱桥当日事,人不见,水空流。

韶华①不为少年留。

恨悠悠,几时休?飞絮落花时候一登楼。

便做②春江都是泪,流不尽,许多愁。

【注】①韶华:青春年华,又指美好的春光。

②便做:纵使。

词中“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”一句是从“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》)化用而来,请比较两者的异同。

(4分)题目要求“比较两者的异同”,既包括所写两句的对象、表达效果,也指向两句的具体内涵、手法出新——考生读题时往往有所遗漏,难以审读到位。

事实上,李煜《虞美人》中的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,直接以“水”喻愁,写的是家国之愁;而秦观笔下的“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”,将前面写到的“泪难收”“水空流”“恨悠悠”融会成一股情感之流,先以“春水”喻泪水,再以泪写愁,表现的是儿女之情。

同时,“流不尽”较之“恰似”,愁情程度更强。

因此,试题参考答案为:同:①都写出了愁之深广、绵长。

②都运用了比喻的修辞手法:以水喻愁,比喻生动形象。

(得2分)异:①愁情及其程度:李词表现的是家国之愁,秦词表现的是儿女之情,且秦词愁情的程度比李词有所加强。

②表现手法:秦词是对李词的翻新,不是直接以水喻愁,而是以春水比喻泪水,再以泪写愁,写法曲折。

(得2分)二、紧扣原作比同析异面对高考古诗比较鉴赏题,一定要先细读诗作,清晰地把握其异同点,然后再组织答案。

比如:阅读下面两首诗,完成1~2题。

《观沧海》诗歌鉴赏及对比阅读习题观沧海曹操东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

一、诗歌鉴赏习题:1、这是一首写景抒情诗, 统领全篇写景的一个字是“”。

写景时,先写岛上的,次写海面上的,最后写天空中日月星辰。

本诗的情感基调是。

2、前三行诗句描写沧海景象,有动有静,如“写的是动景,“”写的是静景。

3、判断正误(对的打“√”,错的打“×”)①“东临碣石,以观沧海”两句开篇点题,交代了观察的方位、地点以及观察的对象。

()②“临”字统领全篇,以下十句,都是写海上的景象。

()③“水何澹澹,山岛竦峙”两句全景式地描绘了大海那种苍茫动荡的气势。

()④这首诗前八句是实写,后六句是虚写。

()⑤“水何澹澹”是描写无风时海面水波动荡的样子,“洪波涌起”是描写有风时大海波涛汹涌的壮阔气势。

()⑥这首诗通过写景抒情,借勾画大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

()4、对这首诗理解做个最佳抉择()A.诗人先写山岛风光,再描绘海面景色,最后抒写自己的情怀。

B.诗人立足于山岛,先远观,再近观,最后抒写自己的情怀。

C.诗人先实写,再虚写,最后抒情。

D.先全景式地展现大海景象,再描绘岛上风光,最后在描绘大海波涛汹涌的基础上,借拟写大海吞吐日月的气势来抒发自己壮阔的情怀。

5、诗中哪几个诗句是写现实的?哪几个诗句是写想象的?6、下列说法不正确的是()A.《观沧海》是乐府诗《步出夏门行》中的第一章B.“山岛竦峙”一句中“竦”与“耸”同义,为“高”的意思C.本诗结尾两句,与正文的内容有直接关系,起深化主题的作用D.建安文学时的“三曹”包括本诗作者曹操及其子曹丕、曹植7、赏析:日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

8、对下面这首诗的赏析,不恰当的一项是()A.“水何”六句,诗人从大处落笔,浓墨重彩地描绘大海浩瀚壮阔的景象,着力烘托山岛的高峻和草木的丰茂,使人感到海边景色的壮丽多姿。

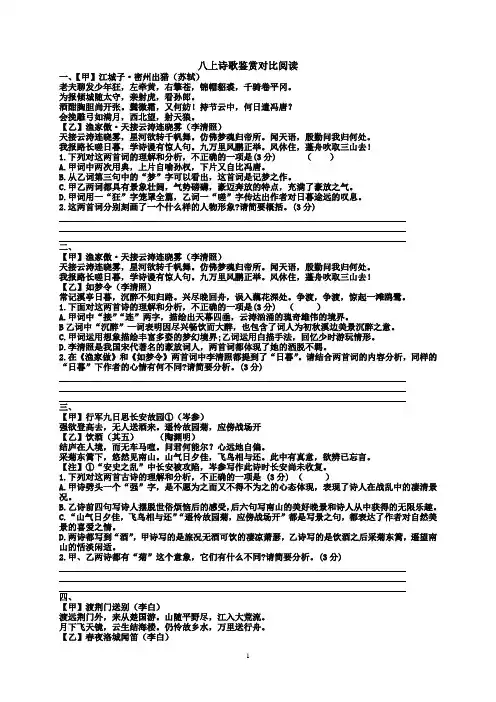

八上诗歌鉴赏对比阅读一、【甲】江城子·密州出猎(苏轼)老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

【乙】渔家傲·天接云涛连晓雾(李清照)天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所。

闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。

风休住,蓬舟吹取三山去!1.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分) ()A.甲词中两次用典,上片自喻孙权,下片又自比冯唐。

B.从乙词第三句中的“梦”字可以看出,这首词是记梦之作。

C.甲乙两词都具有景象壮阔,气势磅礴,豪迈奔放的特点,充满了豪放之气。

D.甲词用一“狂”字笼罩全篇,乙词一“嗟”字传达出作者对日暮途远的叹息。

2.这两首词分别刻画了一个什么样的人物形象?请简要概括。

(3分)二、【甲】渔家傲·天接云涛连晓雾(李清照)天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

仿佛梦魂归帝所。

闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

九万里风鹏正举。

风休住,蓬舟吹取三山去!【乙】如梦令(李清照)常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

1.下面对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分) ()A.甲词中“接”“连”两字,描绘出天幕四垂,云涛汹涌的瑰奇雄伟的境界。

B乙词中“沉醉”一词表明因尽兴畅饮而大醉,也包含了词人为初秋溪边美景沉醉之意。

C.甲词运用想象描绘丰富多姿的梦幻境界;乙词运用白描手法,回忆少时游玩情形。

D.李清照是我国宋代著名的豪放词人,两首词都体现了她的洒脱不羁。

2.在《渔家做》和《如梦令》两首词中李清照都提到了“日暮”。

请结合两首词的内容分析,同样的“日暮”下作者的心情有何不同?请简要分析。

(3分)三、【甲】行军九日思长安故园①(岑参)强欲登高去,无人送酒来。

部编版八上语文古代诗歌鉴赏对比阅读(含答案)八上诗歌鉴赏对比阅读一、【甲】XXX·密州出猎(XXX)老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看XXX。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣XXX?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

【乙】XXX接云涛连晓雾(XXX)天接XXX连晓雾,XXX欲转千帆舞。

仿佛XXX归帝所。

XXX,殷勤问我归何处。

我报XXX,学XXX有惊人句。

九万里XXX正举。

XXX 住,蓬舟吹取三山去!1.下列对这两首词的理解和分析,不正确的一项是(3分)()A.甲词中两次用典,上片自喻XXX,下片又自比XXX。

B.从乙词第三句中的“梦”字可以看出,这首词是记梦之作。

C.甲乙两词都具有景象壮阔,气势磅礴,豪迈奔放的特点,充满了豪放之气。

D.甲词用一“狂”字笼罩全篇,乙词一“嗟”字传达出作者对XXX的叹息。

2.这两首词分别刻画了一个什么样的人物形象?请简要概括。

(3分)二、【甲】XXX接云涛连晓雾(XXX)天接XXX连晓雾,XXX欲转千帆舞。

仿佛XXX归帝所。

XXX,殷勤问我归那边。

我报XXX,学XXX有惊人句。

九万里XXX正举。

XXX 住,蓬舟吹取三山去!【乙】如梦令(XXX)常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

1.下面对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)()A.甲词中“接”“连”两字,描画出天幕四垂,云涛汹涌的瑰奇雄伟的境界。

B乙词中“沉醉”一词表明因尽兴畅饮而大醉,也包含了词人为初秋溪边美景沉醉之意。

C.甲词运用想象描绘丰富多姿的梦幻境界;乙词运用白描手法,回忆少时游玩情形。

D.XXX是我国宋代著名的豪放词人,两首词都体现了她的洒脱不羁。

2.在《渔家做》和《如梦令》两首词中XXX都提到了“日暮”。

请结合两首词的内容分析,同样的“日暮”下作者的心情有何不同?请简要分析。

(3分)三、【甲】行军九日思长安故园①(XXX)强欲登高去,无人送酒来。

【古诗文阅读】《春日忆李白》《天末怀李白》阅读答案对比赏析春日忆李白杜甫白也诗无敌,飘然思不群。

新鲜的俞开复、军医宝参军了①.渭北春天树,江东日暮云②。

当一瓶酒,厚重而细腻。

天末怀李白杜甫凉风起天末,君子意如何。

雁来时,江湖上有许多秋水。

文章憎命达,魑魅喜人过。

应该分享受屈灵魂的话语,铸造一首诗,并将其交给汨罗。

【注】①庾开府、鲍参军:即南北朝诗人庾信、鲍照。

②当时杜甫、李白分别处于渭北与江东。

③诗作时李白被流放之夜郎,途中遇赦还之湖南,杜甫因赋诗怀念他。

④魑魅:传说中山林里能害人的怪物。

(1)从“记忆”和“怀旧”这两首诗的诗名来看,这两首诗在抒情性上有什么异同?(3分)⑵两首诗在写法上有何相似之处,这些手法有什么作用,请结合诗句作简要分析。

(4分)参考答案⑴⑴答,两首诗都表达了对李白的思念之情,但《春日忆李白》重在表达作者对李白的钦佩,《天末怀李白》通过“文章憎命达,魑魅喜人过”表达对李白的的关注和悲愤。

(3分)[来源:ks5u](2)答:两首诗都使用了写景和抒情的方式。

其中《春忆李白》中的《渭北春树江东云》表达了诗人对李白的思念;《终日珍爱李白》中的“清风起”,不仅夸大了秋天的凄凉气氛,也暗示着李白正处在命运的秋天,正经历着漂泊的人生。

(3分)赏析:《春忆李白》是唐代大诗人杜甫的作品。

这首诗表达了作者对李白的赞美和怀念。

整首诗真诚、直白,充满怀旧之情。

诗人在表达怀旧之情的同时,高度评价了李白诗歌的重要地位和突出风格。

因此,这部《交友记》在一定程度上是一部诗歌鉴赏作品。

其中,“余庆新开家门,鲍俊义参军”是流传数千年的名句。

《天末怀李白》是唐代大诗人杜甫写思念李白的诗作。

此诗以凉风起兴,对景相思,设想李白于深秋时节在流放途中,从长江经过洞庭湖一带的情景,表达了作者对李白深切的牵挂、怀念和同情,并为他的悲惨遭遇愤慨不平。

全诗情感真切深挚,风格婉转沉郁,为历代广为传诵的抒情名篇。

比较文一、阅读下面两个文段,完成1 -3题。

(10分)[甲文] 自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。

绝献多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。

清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”(郦道元《三峡》)[乙文]予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

此则岳阳楼之大观也。

前人之述备矣。

然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?若夫霪雨霏霏,,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,檣倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

……嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。

噫!微斯人,吾谁与归?(节选自范仲淹《岳阳楼记》)1、下列句子中加横线的词用法相同的一项是( )A、自三峡七百里中自非亭午夜分B、戎异二者之为,何哉吏呼一何怒C、或王命急宣而或长烟一空D、满目萧然然侍卫之臣不懈于内2、下列对甲乙两文理解有误的一项是( )(3分)A、甲文把山与水结合在一起些,不仅突出了山的险峻,还写出了四季的江水特点;乙文展现的洞庭湖则水波浩荡,气象万千,气势雄阔。

B、甲文引用渔歌,既突出了三峡的特点,又渲染了秋天峡谷萧瑟的气氛;乙文以“古仁人”的思想为依据,推出“先忧后乐”的名句。

C、甲文写三峡四季景色,详写夏秋,略写春冬;乙文写洞庭湖一阴一晴之景,通过对,比,突出不同天气对人的心情的影响。

D、甲文行文简洁,很少流露出作者的主观感情;乙文只写了迁客骚人的“览物之情”,完全没有涉及作者范仲淹的情感立场。

古诗词比较阅读题,主要是全诗句或词句表达的思想情感的异同,意象的选取或象征意义的异同,意境氛围及其作用的异同,表现手法或角度的异同,字词锤炼或修辞手法及其效果的异同等等。

要解答好这类题目,必须具备相应的基本知识,在读懂诗歌主旨的基础上,仔细地分析其异同,准确地“同中求异”或“异中求同”.这种分析涉及到意象、意境、字词、句子、手法、修辞等方面。

有时还要从作家作品、时代背景着眼,做到“知人论世”.古典诗词比较鉴赏题的考点测试形式大体有如下几种类型:1、比较人物形象的特点与意象的内涵:诗词中的人物形象包括诗人的形象(亦称抒情主人公)和诗人之外的特定人物形象。

解答人物形象与意象比较赏析题,要把握刻画人物的常用方法,诸如细节刻画、烘托、对比衬托、比兴手法、抒情方式(直抒胸臆、情景交融、寓事于情等),就意象来说,既要把握常见诗词意象的内涵,如月亮多写思乡怀人,秋风多写离愁,青松多写节操刚正,蝉多喻高洁之士等,又要善于分析意象在特定语境中的表层含义与深层含义,有时还要联系作者的生平经历或创作背景材料,或扣住带感情色彩的关键词语加以分析,才能准确把握诗人的情感倾向。

2、比较情感基调:赏析诗词要善于从字里行间读出作者特定的心境,特定的情感。

具体答题格式是“通过什么+抒发(寄寓)什么感情”。

情感一般包括两个方面:一是诗歌表面写的内容,二是诗歌所表达的观点、态度、主张。

古诗词中所抒写的思想感情非常宽广,涉及最多的是以下几方面:1、忧国忧民战乱离散的痛苦:杜甫《春望》同情人民的疾苦:《茅屋为秋风所破歌》反映社会黑暗,揭露统治者腐朽:杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨。

表达对山河沦落国破家亡的痛楚:陆游《示儿》、文天祥《过零丁洋》2、建功报国保家卫国的决心,建功立业的豪情:王昌龄《从军行》(黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还)、陆游《书愤》贬官谪居的怨恨,仕途失意的苦闷:苏轼《水调歌头•明月几时有》怀才不遇的寂寞,报国无门的激愤:年华消逝的感慨,壮志难酬的悲叹:苏轼《水调歌头•赤壁怀古》3、思乡怀人天涯羁旅的愁思:马致远的《秋思》思亲念友的孤独:王维《九月九日忆山东兄弟》边关征夫的思乡:范仲淹《渔家傲•塞下秋来风景异》闺中怨妇的怀人:温庭筠依依惜别的深情:王维《渭城曲》、李白《赠汪伦》情深意长的勉励:王勃《送杜少府之任蜀州4、悠闲、自在寄情山水的悠闲,退隐田园的淡远:王维《山居秋暝》、孟浩然《过故人庄》厌恶官场的险恶,归耕隐居的自在:陶潜《归园田居》3、比较遣词炼句的技巧:解答比较遣词炼句的技巧题,可以按照分析词语含义、表现手法与表达作用的步骤来进行。

比较阅读在古诗词教学中的运用比较阅读是指通过对比不同文本之间的异同之处来理解和评价文学作品的方法。

在古诗词教学中,比较阅读可以通过对比不同的诗词作品、不同的诗人风格或不同时期的作品来加深学生对古诗词的理解和感悟。

比较阅读的主要目的是帮助学生深入理解古诗词的内涵、意境和艺术特色,提高他们的文学鉴赏能力和品味水平。

1. 对比不同诗词作品通过对比同一主题或同一情感表达的不同诗词作品,可以帮助学生理解诗人在不同情境下的情感体验和表达方式,进而丰富他们的情感世界和文学修养。

可以选择苏轼的《水调歌头》和陆游的《钗头凤》进行对比,让学生领略不同诗人在同一题材下的表达风格和感情表达方式,从而培养学生多元化的审美情趣和文学鉴赏能力。

通过对比不同诗人的作品,可以帮助学生了解不同诗人的创作特点和艺术风格,提高他们对诗词艺术的认识和理解。

可以选择李白和杜甫的作品进行对比,让学生感受到李白豪放奔放的创作风格和杜甫沉郁深沉的诗意情怀,激发学生对诗词艺术的热爱和追求。

三、比较阅读对学生的作用和意义1. 提高文学鉴赏能力2. 提升情感修养比较阅读可以让学生在不同诗词作品中感受到诗人的情感体验和情感表达方式,从而丰富他们的情感世界和审美情趣。

学生可以通过对比体验到不同诗歌所带来的不同情感冲击,培养出豁达的胸怀、宽广的情怀和丰富的情感体验。

3. 拓展历史文化视野比较阅读可以帮助学生了解古代文学的发展脉络和变化,拓展他们的历史文化视野,提高他们对中国传统文化的认识和理解。

学生可以通过对比感悟到不同时期的诗词作品所反映出的社会文化差异,增进他们对中国古代文学的理解和感悟。

四、比较阅读在古诗词教学中的策略在实际的古诗词教学中,如何更好地运用比较阅读这一教学方法,需要教师精心设计教学内容和策略。

以下是一些比较阅读在古诗词教学中的策略:1. 精心选择对比材料教师需要根据学生的实际情况和教学目标,精心选择对比的诗词作品、诗人风格或时期背景。

对比材料的选择应该既具有代表性,又具有一定的差异性,以便学生在对比中能够感受到明显的差异和相似之处,在实践中提升他们的鉴赏能力和思维水平。

《别董大》《送元二使安西》古诗对比赏析古诗对比鉴赏就是将内容、情感、表现手法、语言表达相近或相反的两首(甚至三首)古诗放在一起进行比较、鉴别与赏析(也可在作品后、考题中引入其他诗句作比较)。

小编今天为大家带来《别董大》《送元二使安西》古诗对比赏析,一起来学习一下吧!别董大二首(其一)高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?王维《送元二使安西》渭城朝雨裛轻尘,客舍青青柳*新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

高适的《别董大》和王维的《送元二使安西》这两首诗描写的情景和表达的情感有什么不同?《别董大》从“黄云、白日、北风、雁、雪”,这些景物给人的感觉是——凄凉;从“莫愁”“天下谁人不识君”表达劝慰、激励《送元二使安西》诗中描写的景物——雨、客舍、柳,这些景物给人的感觉是——清新;作者表达的情感——与朋友依依不舍。

这首诗既不刻画酒筵场面,也不直抒离别情绪,而是别具匠心地借别筵将尽、分手在即时的劝酒,表达出对友人的留恋、关切和祝福。

同样是送别诗,高适借凄凉的画面表达的是对友人的劝慰与激励,而王维借清新的画面反衬出对元二出使安西的不舍与担忧。

《别董大》以壮观为主,感情豪迈,其中“莫愁前路无知己,前下谁人不识君”应需重读。

《送元二使安西》要感悟诗歌的内容,想象诗歌所描绘的情景,体会朋友之间的深厚友谊。

从读准字音读通句子到读懂诗句,理解诗意,从感受诗人笔下的美丽景*,再到感悟诗人离别时的瞬刻情感及隐藏其后的淡淡忧伤。

《送元二使安西》和高适《别董大》的相同点和不同点借景抒情,同是描述与友人依依惜别的场面。

《别董大》表达了作者对朋友的劝慰和激励,《送元二使安西》则流露出作者内心对朋友的不舍与担忧。

盛唐者名的山水诗人王维和著名的边塞诗人高适,都写过许多赠别诗。

王维在这方面的代表作是《送元二使安西》,又称《渭城曲》;高适赠别诗的代表诗有《别董大》其一。

以这两首诗中,我们可以明显地看出两位诗人在赠别诗风格上的差异和取象的不同。

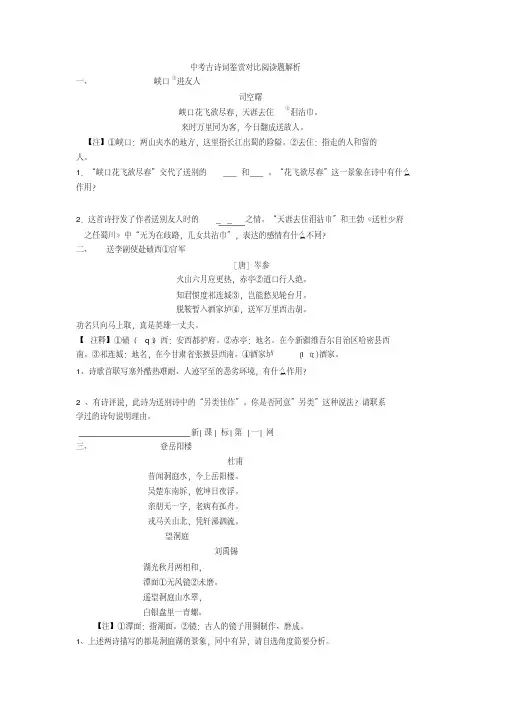

古诗文阅读对比鉴赏教学园地10-20 1042对比鉴赏第一部分三年高考题荟萃2010年高考题(10年天津卷)13.阅读下面两首唐诗,按要求作答。

(6分)峡口送友人送蜀客司空曙雍陶峡口花飞欲尽春,剑南风景腊前春,天涯去住泪沾巾。

山鸟江风得雨新。

来时万里同为客,莫怪送君行较远,今日翻成送故人。

自缘身是忆归人。

(1)《峡口送友人》一诗描写了什么时节的景色?他是通过那个意象表达出来的?(2)两首诗在抒发送别之情的同时,还表达了什么共同的情感?(3)有人认为《峡口送友人》诗采用了正面烘托的手法。

《送蜀客》一是采用了反面衬托的手法。

你是否同意?请说明理由。

(1)暮春飞花解析:本题考查"鉴赏诗歌事物形象(意象)"的知识。

能力层级是C级。

思路的突破口是抓住写景的句子。

因为诗词中常常使用一个或多个意象来描摹景物特征,渲染氛围,营造意境,并蕴含的思想感情。

在《峡口送友人》诗中,只有第一句是写景句。

这句中"峡口"表示地点。

"花飞"就是意象,也就是飞花。

"欲尽春"则直接表明季节是暮春。

(2)思念故乡之情解析:本题考查理解的思想情感。

前一首"同为客"表现思乡之情,后一首"自缘身是忆归人"直接表现了对家乡的思念。

(3)同意:第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首用早春清新之景反衬离别之情,以乐写哀。

不同意:第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首也是正面烘托。

用早春清新之景烘托食人分离友人归乡的喜悦之情。

解析:考查鉴赏诗歌的表达技巧。

烘托本是中国画的一种技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。

用于艺术创作,是一种从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。

写作时先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的事物鲜明突出。

第一首写伤春之景,目的是写离别之情,是正面烘托;第二首理解情感是回答同意与不同意的关键。

2009年高考题(09年湖南卷)阅读下面的诗句,根据提示,完成赏析。

三月晦日偶题秦观节物相催各自新,痴心儿女挽留春。

芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人。

点绛唇元好问醉里春归,绿窗犹唱留春住。

问春何处,花落莺无语。

渺渺予怀,漠漠烟中树,西楼暮,一帘疏雨,梦里寻春去。

(1)词多富情趣,而宋诗多理趣。

青从作品中对春逝态度的角度,分析秦诗之理趣、元词之情趣是如何表现的。

答:秦词的理趣:元词的情趣:(2)分析《点绛唇》一词起句与结句的艺术特点。

答:答案(1)秦诗之理趣:阐述了季节更替,风物变化乃自然之理,认为春天固然美好,"留春"的痴心儿女对春逝无需遗憾,夏天深幽的树荫也足以怡人。

元词之情趣:用"绿窗犹唱""花落""莺无语""烟中树""暮""疏雨""梦"等词语刻意营造春逝之氛围,用"留春""问春""寻春"等传达出他对春逝的怅惘意绪。

(2)《点绛唇》一词起句与结句颇有艺术特点。

起句"醉里春归"深婉有致,"醉里"可见沉迷于春景,但"春归"却明确点出"春去也"之无奈,奠定了全词的基调。

结句"梦里寻春去"语淡情浓,表明不思春逝,着意到梦中寻觅春天的踪迹,正可见(现实世界中)春逝之无可挽回,起结回环,结句更凸显此词蕴藉的特点。

解析(1)考查对诗歌风格的比较;(2)考查诗歌表现手法的分析。

(1)答题思路是:风格+例子+简析。

例子最好是关键词,不必完整引用。

(1)要抓住区别点"理"、"情"入手,结合具体诗句;(2)一般地,开头和结尾首尾呼应;结尾点题。

诗歌讲究含蓄的特点与两个句子结合起来分析。

2008年高考题1.(08湖南)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

龙标野宴王昌龄沅溪夏晚足凉风,春酒相携就竹丛。

莫道弦歌愁远谪,青山明月不曾空。

【注】龙标:古地名,今属湖南黔阳。

两首诗都有一"愁"字,但其在诗中的含义和所起的作用各不相同,请简要分析。

答:答案李白诗中的"愁"是怀人之愁;它是全诗的"诗眼",以此统摄全诗。

王昌龄诗中的"愁"是远谪之愁;以"愁"衬托出自己不以远谪为念,寄情山水的旷达之情。

解析李诗写李白听到好友王昌龄遭受谗毁,被贬为龙标县尉的消息,写了这首诗。

诗以落花和子规悲鸣起兴,抒发怀念友人的感伤之情。

王诗写王昌龄被贬龙标,由于为治以宽,政善爱民,被誉为"仙尉"。

该诗充分表达了诗人不以物喜、不以己悲的博大胸怀。

2.(08广东)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

木芙蓉吕本中小池南畔木芙蓉,雨后霜前着意红。

犹胜无言旧桃李,一生开落任东风。

窗前木芙蓉范成大辛苦孤花破小寒,花心应似客心酸。

更凭青女①留连得,未作愁红怨绿看。

【注】①青女:传说中掌管霜雪的女神。

(1)这两首诗都描述了木芙蓉的什么自然属性?都运用了哪种修辞手法?答:(2)两首诗中木芙蓉的形象有什么不同?答:答案(1)耐寒拟人(2)①《木芙蓉》:一种傲然独立、挑战困难而不受他人摆布的充满自信的形象(人格形象);②《窗前木芙蓉》:一种历经辛苦孤独后能够坦然面对生活的坚忍、淡定、安闲的形象(人格形象)。

解析要回答对诗意理解的题目,须先扫清文字障碍,如吕诗中的"霜前"、范诗中"小寒"都是指秋天,吕诗中的"东风"是指春风,范诗中的"愁红怨绿"形容秋末残败的花。

木芙蓉,又名拒霜,秋天开花;其次,应明确写物诗,往往有感情的寄寓,即托物喻人,以物抒情;再次,要明确写其他花对表现木芙蓉的作用。

第二部分二年联考题汇编2010年联考题2010年6月更新1.(安徽省2010届高三模拟试卷(十))阅读下面的两首宋诗,然后回答问题。

观书有感朱熹昨夜河边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

琴诗苏轼若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?⑴这两首哲理诗各揭示了什么道理?(2)这两首哲理诗表现理趣的方法各有不同,试作分析。

答案⑴朱诗说明大战船自在航行,有其自身的规律,离不开必要的条件,硬是用人力"推移",即使发挥了冲天干劲,也无济于事。

苏诗说明,只有好的客观条件或主观条件,还不能取得好效果,只有把二者完美地结合起来,才能取得好效果。

⑵朱诗有鲜明的形象,由形象本身来体现理趣。

苏诗用两个假设、两个提问表现理趣。

2.(甘肃省嘉峪关一中2010届高三一模)阅读下面两篇作品,然后回答问题。

除夜作高适旅馆寒灯独不眠,客心何事凄然。

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

除夜宿石头驿戴叔伦旅馆谁相问?寒灯独可亲。

一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。

愁颜与衰鬓,明日又逢春。

(1)两首诗都以"除夜"为题,"除夜"指。

两诗都选择作为意象。

(2)高诗的"霜鬓明朝又一年"、戴诗的"明日又逢春",两者都用了"又"字。

请分别赏析"又"字的内涵。

答案 (1)除夜:除夕;"(孤馆)寒灯"或"霜鬓""衰鬓"(2)(高诗之"又":归乡遥遥无期,一年又一年,寄托无奈、伤感、凄冷、孤寂之意;戴诗之"又":可做多解,既可理解为在悲苦的人生中寄予新的希望,也可理解为诗人年年待岁,迎来的只能是越来越可怜的老境,一年不如一年的凄惨命运。

只要意思接近即可。

)2010年5月更新1.(江苏省南京市2010届高三第三次模拟考试)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

逢病军人卢纶行多有病住无粮,万里还乡未到乡。

蓬鬓哀吟古城下,不堪秋气入金疮。

河潢旧卒张乔少年随将讨河潢,头白时清返故乡。

十万汉军零落尽,独吹边曲向残阳。

⑴两首诗描写的人物有何异同?试简要概括。

⑵卢诗表达了诗人什么样的情感?⑶请简析张诗的主要表达特色。

答案(1)同:都是返乡士兵。

异:一病一老,一在途中一已归乡。

(2)对病军人的同情。

(3)以少年出征与头白返乡对比,突出戍边之长;以十万将士与我对比,突出战争的残酷。

2.(2010届湖南六大名校高三高考模拟仿真联考(教师版))阅读下面的两首诗歌,根据提示,完成赏析。

二月二日出郊王庭珪①日头欲出未出时,雾失江城雨脚微。

天忽作晴山卷幔,云犹含态石披衣。

烟村南北黄鹂语,麦垅高低紫燕飞。

谁似田家知此乐,呼儿吹笛跨牛归?二月二日②李商隐二月二日江上行,东风日暖闻吹笙。

花须柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情。

万里忆归元亮井,三年从事亚夫营。

新滩莫悟游人意,更作风檐夜雨声。

【注】①王庭珪,宋代诗人,弃官筑草屋于卢溪,隐居五十年。

②写此诗时,李商隐为了生计,只身远赴梓州,任职柳仲郢幕府。

亚夫,借指幕主柳仲郢。

二月二日,农历踏青节。

(1)两首七言律诗都运用了什么修辞手法?请简要分析。

答案都运用了拟人的修辞手法,王诗中的"云犹含态石披衣",云摆弄着姿态,山石好像披着衣裳,形象地写出了云雾缭绕山石的情状,(或"烟村南北黄鹂语",烟霭笼罩的山村,黄鹂叽叽喳喳地鸣叫,就像人在兴奋地说话)李诗中的"花须柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情"生动地写出了早花柳丝竞相争艳,成群蜂蝶含情飞舞的情景。

(2)两首诗分别表达了诗人怎样的思想感情?试加以分析。

答案两首诗均写踏青所见,王诗前三联写了一幅雨后放晴,万物怡然的春景图,最后用一个反问句表现了诗人对田园隐逸生活的喜爱之情。

李诗前两联描绘了一幅生动明媚,竞艳含情的春景图,以乐景写哀情,后两联折,写出了自己潦倒的身世,表达了诗人羁泊天涯、欲归不能的凄苦心情和愁闷郁抑、无人理解的失意情怀。

3.(海南省2010年高三五校第二次联考)阅读下面这两首诗,完成问题溪居即事崔道融篱外谁家不系船,春风吹入钓鱼湾。

小童疑是有村客,急向柴门去却关。

溪兴杜荀鹤山雨溪风卷钓丝,瓦瓯篷底独斟时。

醉来睡着无人唤,流到前溪也不知。

(1)两首诗都以溪居生活为题材,但主旨有异,请作简要分析。

(2)两首诗在语言风格上有着怎样共同的特点。

请你结合《溪居即事》,尝试着对"小童疑是有村客,急向柴门去却关"诗句中"疑""急"的妙用作简要赏析。