物种形成

- 格式:ppt

- 大小:22.72 MB

- 文档页数:41

物种形成的标志及必要条件物种形成的标志及必要条件生命进化是一个自然而然的过程,它一直存在于生命物质的诞生与发展过程中。

由于环境时刻在变化,生物体要适应环境的选择也会随之变化,这种适应性为了让生命继续延续下去而被锤炼,而锤炼这一过程同时往往会导致生命物种的分化和形成。

下面将按照类别阐述物种形成的标志及必要条件。

一、植物类对于植物来说,物种形成的标志往往表现为形态学的变化。

这种变化可能为对花、叶子、种子、根部等多个方面的变异,通过基因重组和遗传变异,植物在随着时间的推移中适应不同的生态环境,随着一代代生物的遗传特征的继承,它的种群主要在两个方向上形成差异。

其一为生长环境的差异。

例如在水中生长的植物,可能在形状上逐渐变得更窄更长,可以更好地适应水中的流动环境和抵御物理性的水流夹击。

另一种情况是种间的竞争,为了抢占生长空间或更好地拓宽生长领域,不同种植物形态差异逐渐增加,最终导致形成分化的种群。

二、动物类对于动物来说,物种形成的标志往往体现在行为方面。

行为上的改变会促成遗传基因的改变,这些改变又往往反过来作用于行为,形成了新的类型。

例如,虫子的体内有机储存和分泌物质的能力的变化会促进贮存食物的能力的改变。

这种变化相互作用,促进了新的物种的分化。

昆虫是一个很好的例子。

多年的研究表明,几乎所有昆虫都会经历生命周期的不同阶段,而这些阶段在生长过程中往往就是分化的开始。

例如有些种类的昆虫在某一阶段时会不断进化出新颖的特征,从而形成了很多不同的物种。

三、微生物类对于微生物来说,它们的特性和判断是否形成新的物种和其他趋势是不同的,它们往往被判断是否产生了新的品种,比如大部分普通病菌的变异往往具有从弱致病性到强致病性、甚至逆向变异的趋势。

而这些变异会促进的是基因的重组,基因重组的结果又反过来作用于次生代谢产物形成发展趋势的改变。

也就是说,微生物在重组和变异中,也形成了新的品种和分类。

物种形成的必要条件当生物体遗传特征外显出不同形态和不同的习性时,新的物种就可能逐渐形成。

物种形成的方式物种形成是生物学研究的一个重要方向,也是进化论的基本内容之一。

在自然界中,物种形成有许多种方式,包括自然选择、遗传漂变、隔离等。

以下将详细介绍这些方式。

一、自然选择自然选择是指适应性强的个体能够在生存和繁殖上取得优势,从而使其后代更容易生存和繁殖的过程。

自然选择是达尔文进化论的核心概念之一。

适应性强的个体可以通过遗传优势或者行为上的优势来获得生存和繁殖上的优势。

这样就会导致适应性弱的个体被淘汰,适应性强的个体则能够在种群中增加其比例。

二、遗传漂变遗传漂变是指由于随机事件(如突变、基因漂移等)导致基因频率发生改变而引起物种分化和形成新物种的过程。

遗传漂变可能会发生在任何一个群体中,但对于小群体来说影响更大。

三、隔离隔离是指由于地理、环境或行为等原因导致不同种群之间不能互相繁殖的现象。

隔离可以分为地理隔离、生态隔离和行为隔离等多种类型。

隔离是物种形成的重要因素之一。

四、自交自交是指同一物种中不同个体之间进行自我授粉或者自我受精的现象。

自交可以导致基因频率发生改变,从而导致物种分化和形成新物种。

五、基因流基因流是指不同物种之间或者同一物种中不同群体之间基因的交换或者迁移。

基因流可以使得不同物种之间的差异减少,从而使得它们更加相似,也可能导致新物种的形成。

六、突变突变是指DNA序列发生改变,从而导致遗传信息发生改变。

突变可能会导致新的性状产生,这些性状有可能对适应性产生影响,从而导致新物种的形成。

七、多倍化多倍化是指染色体数目增加,从而导致遗传信息增加。

多倍化可以使得个体产生新性状,并且有可能对适应性产生影响,从而促进新物种的形成。

八、杂交杂交是指不同物种之间或者同一物种中不同群体之间进行交配,从而产生混合后代。

杂交可以导致基因频率的改变,从而促进新物种的形成。

综上所述,物种形成是一个复杂的过程,其中涉及到多种因素和方式。

自然选择、遗传漂变、隔离、自交、基因流、突变、多倍化和杂交等方式都可能导致新物种的形成。

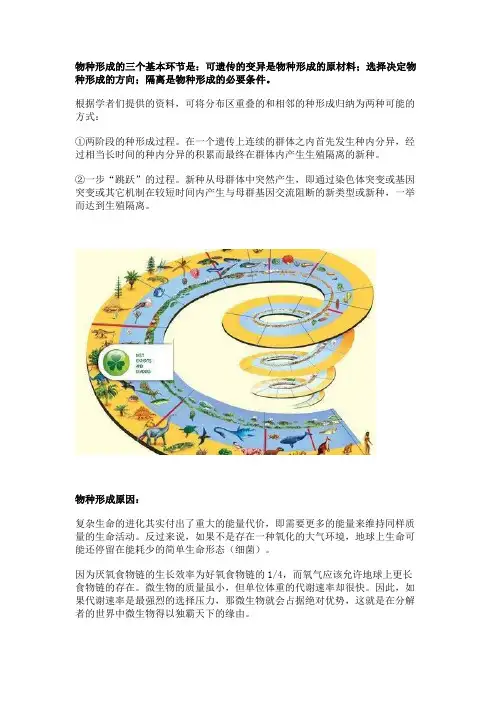

物种形成的三个基本环节是:可遗传的变异是物种形成的原材料;选择决定物种形成的方向;隔离是物种形成的必要条件。

根据学者们提供的资料,可将分布区重叠的和相邻的种形成归纳为两种可能的方式:①两阶段的种形成过程。

在一个遗传上连续的群体之内首先发生种内分异,经过相当长时间的种内分异的积累而最终在群体内产生生殖隔离的新种。

②一步“跳跃”的过程。

新种从母群体中突然产生,即通过染色体突变或基因突变或其它机制在较短时间内产生与母群基因交流阻断的新类型或新种,一举而达到生殖隔离。

物种形成原因:复杂生命的进化其实付出了重大的能量代价,即需要更多的能量来维持同样质量的生命活动。

反过来说,如果不是存在一种氧化的大气环境,地球上生命可能还停留在能耗少的简单生命形态(细菌)。

因为厌氧食物链的生长效率为好氧食物链的1/4,而氧气应该允许地球上更长食物链的存在。

微生物的质量虽小,但单位体重的代谢速率却很快。

因此,如果代谢速率是最强烈的选择压力,那微生物就会占据绝对优势,这就是在分解者的世界中微生物得以独霸天下的缘由。

由于能量(利用)沿食物链逐级衰退,因此,食物链的能量利用效率越高(好氧),就允许越长的食物链存在。

这样,有氧食物链的出现就为生态系统食物网的复杂化(因此物种多样分化)提供了重要的能量学基础。

物种形成的三个基本环节是:可遗传的变异是物种形成的原材料;选择决定物种形成的方向;隔离是物种形成的必要条件。

根据学者们提供的资料,可将分布区重叠的和相邻的种形成归纳为两种可能的方式:①两阶段的种形成过程。

在一个遗传上连续的群体之内首先发生种内分异,经过相当长时间的种内分异的积累而最终在群体内产生生殖隔离的新种。

②一步“跳跃”的过程。

新种从母群体中突然产生,即通过染色体突变或基因突变或其它机制在较短时间内产生与母群基因交流阻断的新类型或新种,一举而达到生殖隔离。

物种形成原因:复杂生命的进化其实付出了重大的能量代价,即需要更多的能量来维持同样质量的生命活动。

【⽣物科普篇】物种形成做过托福TPO31第⼀篇阅读的同学们⼀定会对物种形成 (Speciation) 这个⽣物学概念留下深刻印象,那么我们现在来系统地了解⼀下什么是物种形成。

⼀. 物种形成,即从旧物种中分化出来新物种的过程。

(Speciation is the evolutionary process by which reproductively isolated biological populations evolve to become distinct species.)物种形成主要有四种模式:异域性物种形成(Allopatric Speciation)边域性物种形成(Peripatric Speciation)临域性物种形成(Parapatric Speciation)同域性物种形成(Sympatric Speciation)⼆. 异域性物种形成或地理隔离:同⼀物种,由于如海洋、⾼⼭、沙漠等地理隔离,导致分布不连续,彼此间没有遗传基因的交换,渐渐演化为不同的物种。

(Allopatric speciation or geographic speciation is speciation that occurs when biological populations of the same species become vicariant, or isolated from each other to an extent that prevents or interferes with gen 三. ⽣殖隔离:亲缘相近的种群,在⾃然条件下,不能交配;即使能交配,也不能产⽣后代,或不能产⽣可以⽣育的后代。

(The mechanisms of reproductive isolation are a collection of mechanisms, behaviors and physiological processes that prevent the members of two different species that cross or mate from producing offspring, or w。

物种形成的过程和方式

物种形成是指一种生物群体在漫长的进化过程中,逐渐发生了适应环境的变化,进而形成了一个新的物种。

在这个过程中,物种会发生基因变异、隔离和自然选择等现象,这些都是物种形成的重要因素。

物种形成的过程包括以下几个阶段:

1. 基因变异

基因变异是指在生物繁殖过程中,由于基因复制的不完美性和环境压力等原因,导致基因序列发生改变的现象。

这些变异可能会影响生物的性状和适应性,成为物种形成的基础。

2. 隔离

隔离是指生物群体分离成为互相独立的小群体,这些小群体由于相对孤立的环境条件,逐渐发展成为不同的物种。

隔离的形式包括地理隔离、生态隔离、行为隔离和遗传隔离等。

3. 自然选择

自然选择是指在自然界中,适应环境的生物能够更好地生存和繁殖。

这样,它们的基因就会在群体中逐渐占据主导地位,从而影响物种的进化方向。

自然选择是物种形成的重要驱动力。

物种形成的方式主要有以下几种:

1. 逐渐演化

逐渐演化是指物种在漫长的时间中,逐渐适应环境的变化,形成了新的物种。

这种方式常见于物种在同一地区内的演化,例如鸟类、哺乳动物等。

2. 突变演化

突变演化是指物种在一次基因突变后,很快地形成了新的物种。

这种方式常见于物种在地理隔离状态下的演化,例如达尔文岛的鸟类。

3. 多样性演化

多样性演化是指物种在不同的环境条件下,形成了不同的亚种或种群。

这种方式常见于广泛分布的物种,例如虎、狼等。

物种形成是一种复杂的演化过程,需要基因变异、隔离和自然选择等多种因素相互作用。

在人类的探索中,逐渐揭示了其内在的规律和机制。

物种形成的条件有哪些物种形成是新物种从旧物种中分化出来的过程,即从一个种内产生出另一个新种的过程,相信很多人都想知道物种形成有什么条件,以下是由店铺整理关于物种形成的条件的内容,希望大家喜欢!物种形成的条件现代生物学关于种形成的研究对象大都是进行有性生殖的动植物,因而种形成的研究多集中于“生殖隔离”的起源问题上,即研究在一个种的群体内如何产生或分化出与原群体生殖上隔离的亚群体,后者就是一个新种的开始。

C·R·达尔文早就注意到地理因素在种分歧和种形成中的作用。

P·M·哈蒙德1981年将与种形成有关的地理因素区分为13种情况,并归纳为4种模式:分布区重叠模式、分布不重叠模式、分布区相邻模式、分布区不重叠—相邻模式。

所谓“分布区重叠”是指形成不同种的原群体在地理分布上是连续的,所谓“分布不重叠”是指形成不同的种的原群体由于某种地理隔离因素而被分隔,所谓“分布区相邻”是指形成不同种的原群体之间有不完全的地理隔离。

区分种形成方式主要依据群体初始分化和生殖隔离完成过程中的地理分布情况,至于生殖隔离完成(种形成过程结束)以后地理分布情况则并不重要。

一般说来可以区分为三种不同的种形成方式:①分布区不重叠的种形成,②分布区重叠的种形成,③分布区相邻的种形成。

此外,根据种形成过程的特点还可区分出两种不同的种形成方式:①渐变的种形成,②量子种形成。

分布区不重叠和相邻的种形成过程一般是渐变的,分布区重叠的种形成过程往往是“跳跃”的,即“量子种形成”方式。

分布区不重叠的种形成一个广布的种,由于地理隔离因素而分隔为两个或若干个相互隔离的群体,由于这些被隔离的群体之间的基因交流大大减弱或甚至完全停止,从而使各隔离群体之间的遗传差异逐渐增加,通过若干中间阶段(如形成族、亚种等)而最后达到生殖隔离。

这样,原先隔离的群体就形成不同的种。

由于在初始分化和生殖隔离完成阶段各个原群体的分布区不重叠,故名不重叠种形成。

物种形成名词解释

物种形成是指物种的发生、演化和消亡的过程。

每一种物种的形式都是在一定

的演化过程中形成的,这种过程称为物种形成。

物种形成包括各种形式的物种演化,但又不是所有演化过程。

物种形成是一个比较复杂的过程,它涉及到多个学科领域,比如生物学,环境学,遗传学,进化学,医学和一些其他学科,这些知识结合起来,是可以更好地了解物种演化过程的。

物种形成的重要特征是变异与遗传,这些过程涉及到生物体的性状的可变异性

和遗传传播等。

通过变异和遗传的操作,物种的基因组突变,出现不同的基因组结构,使物种的遗传特征和表型特征不断改变,从而发生变化和演变,最终形成新的物种。

物种形成是一个漫长而复杂的过程,一定需要众多因素发挥作用。

在不同的生

态环境中,生态要素,比如温度,水分,空气等,对生物体的形态和功能发挥关键作用,而各种适应性和遗传变异是物种发生变化和形成新物种的重要特征。

此外,生物体与环境之间的演化还受到基因间的信息传递的影响,比如从父母到子孙的基因组传递,它们可引起物种形成演变,从而形成新的物种。

因此,物种形成是一个复杂的过程,在这个过程中,众多因素发挥作用,使得

不同物种不断发生变化,产生新的物种,从而使世界变得更加美丽和多样。

在高校和高等教育中,开展物种形成的研究,不仅可以深入研究物种演化的原理和规律,还可以开发出一些控制物种演化的技术,从而更好地保护和改善环境。

《物种形成与生物多样性》讲义一、物种形成的概念与机制物种,是生物分类学研究的基本单元。

那么,物种是如何形成的呢?这就涉及到物种形成的概念和机制。

物种形成,简单来说,就是一个物种演变成两个或更多物种的过程。

这一过程并非一蹴而就,而是受到多种因素的影响和驱动。

地理隔离是物种形成的常见机制之一。

想象一下,一个原本广泛分布的物种群体,由于某些地理因素,比如山脉的隆起、河流的改道、海洋的扩张等,被分割成了几个相互隔离的小群体。

这些小群体生活在不同的环境中,面临着不同的选择压力。

比如,在山区的群体可能需要适应寒冷的气候和陡峭的地形,而在平原的群体可能需要应对不同的食物资源和天敌。

随着时间的推移,这些小群体在遗传上逐渐发生变化,形成了独特的特征和适应性。

当它们之间的差异足够大,以至于无法再进行交配和产生可育的后代时,新的物种就形成了。

除了地理隔离,生殖隔离也是物种形成的关键。

生殖隔离可以分为多种类型,比如合子前隔离和合子后隔离。

合子前隔离包括生态隔离、行为隔离、季节隔离等。

生态隔离是指由于生活在不同的生态环境中,物种之间无法相遇和交配。

行为隔离则是由于求偶行为、交配方式等的不同导致无法交配。

季节隔离是指繁殖季节的不同使得物种之间无法交配。

合子后隔离则是指即使交配成功并形成了合子,但后代可能无法存活、发育不良或者无法生育。

二、物种形成的模式物种形成的模式多种多样,主要包括渐变式物种形成和爆发式物种形成。

渐变式物种形成是一个较为缓慢和连续的过程。

在这种模式下,物种的特征随着时间的推移逐渐发生变化,最终形成新的物种。

这种变化可能是由于自然选择、基因漂变等因素的作用。

例如,一个物种的某个群体逐渐适应了新的环境条件,其基因频率在代际之间逐渐发生改变,经过漫长的时间,形成了与原物种明显不同的新物种。

爆发式物种形成则相对迅速和突然。

这种模式通常与染色体变异、杂交等因素有关。

比如,植物中的多倍体形成就是一种爆发式物种形成的方式。

隔离与物种的形成1、隔离:2、物种:指分布在一定的自然地域,具有一定的形态结构和生理功能特征,而且自然状态下能相互交配并能生殖出可育后代的一群生物个体。

3、物种形成的三种典型模式(1)渐变式——如加拉帕戈斯群岛上13种地雀的形成。

(2)骤变式——主要是通过异源多倍体的染色体变异的方式形成新物种,一出现可以很快形成生殖隔离(基因频率改变)。

此种方式多见于植物。

(3)人工创造新物种——通过植物体细胞杂交(如番茄——马铃薯)、多倍体远缘杂交(如甘蓝——萝卜)、多倍体育种(如八倍体小黑麦)等方式也可以创造新物种。

4、物种形成的三个环节(渐变式)(1)突变和基因重组提供了生物进化的原材料(2)自然选择使种群的基因频率定向改变并决定着进化的方向 (3)隔离导致物种的形成①地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期,只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种,如东北虎和华南虎。

②生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。

生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。

生殖隔离⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎧受精前隔离⎩⎪⎨⎪⎧生态隔离季节隔离行为隔离机械形态隔离配子隔离受精后隔离⎩⎨⎧杂种不活杂种不育杂种败育5、种群与物种的区别与联系种,进而可能形成多个新种。

1、如图是我国黄河两岸a 、b 、c 、d 4个物种及其演化关系的模型,请据图分析下列说法错误的是( )A .由a 物种进化为b 、c 两个物种经历了从地理隔离到生殖隔离的过程B .黄河北岸的b 物种迁回黄河南岸后,不与c 物种进化为同一物种,内因是种群的基因库不同,外因是存在地理隔离C .c 物种的种群基因频率发生了变化,则该物种一定在进化D .判断物种d 是否是不同于物种b 的新品种的方法是观察两个物种的生物能否自由交配,并产生可育后代【】解析 a 物种分布在黄河两岸进化为b 、c 两个物种经历了从地理隔离到生殖隔离的过程.b 进入黄河南岸后,与c 不存在地理隔离;c 生物进化的实质是种群基因频率发生了变化;是否具有生殖隔离是判断是否属于两个物种的标志。

动物进化的物种形成与分化进化是生命存在的基本规律之一,动物的进化过程中形成了众多的物种,并且这些物种还不断在分化和演化。

本文将探讨动物进化的物种形成与分化的过程及其影响。

一、物种形成的基本概念物种形成是指在进化过程中,由于遗传变异和自然选择的作用,使得原有种群分化为两个或多个独立的物种。

这种分化可以发生在地理上相互隔离的两个种群之间,也可以发生在同一地理区域内的不同生境的种群之间。

二、物种形成的模式1. 地理隔离造成的物种形成地理隔离是物种形成中最重要的原因之一。

当一个种群被自然和人为的力量分隔开来,切断了两个种群之间的基因流动,就会导致两个种群在遗传上的差异逐渐积累,并最终发展成为两个独立的物种。

2. 生态环境造成的物种形成不同生境中的动物种群受到环境条件的差异影响,逐渐适应了不同的生存环境,形成了生态地位不同的物种。

这种物种分化受到习性适应、食物利用、生殖特性等因素的影响,使得在不同生境中的种群具有不同的生态位。

3. 基因变异造成的物种形成基因突变和基因重组是进化的基础,也是物种形成的关键。

当一个基因发生突变或在基因重组过程中发生改变时,会导致种群内部出现基因频率的变异,进而促进了物种的分化。

三、物种分化的结果及其影响1. 物种多样性的增加物种形成和分化使得地球上的生物多样性得到了极大的增加,不同的物种在外貌、习性、生态位等方面出现了显著的差异。

这种多样性不仅提供了各种生物的独特特征,也对生态系统的稳定性和功能具有重要的影响。

2. 物种间的竞争与合作物种形成和分化后,不同的物种之间可能存在竞争关系或合作关系。

由于物种间的竞争,适应性更强的物种往往能够占据更多的生存资源,而适应性较弱的物种可能会灭绝或迁移到其他地区。

同时,物种也可能通过共生、互惠共生等合作形式来获得更好的生存条件。

3. 物种适应环境的能力物种形成和分化是动物进化的结果,使得不同的物种能够适应不同的环境条件。

某些物种通过特殊的形态结构、行为习性等适应了特定的生存环境,从而提高了自身的生存能力。

物种形成的基础生命是一件了不起的奇迹,无论是小小的单细胞生物还是复杂的生态系统,每一个物种都有着自己独特的生存方式和生命力。

物种形成是生命演化的一个重要过程,其所依赖的基础包括遗传变异、自然选择和地理隔离等多种生物学因素。

本文将从这些因素的角度解析物种形成的基础。

一、遗传变异遗传变异是物种形成的基础之一,其指的是生物个体间基因序列的随机改变和基因流动等现象。

个体发生遗传变异是由于复制错误、基因重组及其他生物化学过程所产生的,具有不可预知性和不可回避性。

这样的随机性变异能够使得个体在生存和繁殖过程中表现出多样化的特征,包括行为习惯、生理特征、形态性状等方面。

在某些情况下,遗传变异的积累可以形成群体差异甚至新的物种。

例如,当个体间的基因序列存在差异时,某些个体在特定环境下更加适应,从而具有生存和繁殖的优势,这种优势会随着代际的传递而不断积累。

而后代的基因组会在遗传信息的基础上进一步发生变异,以适应新环境的生存挑战,这就使得物种多样性的形成成为可能。

二、自然选择自然选择是物种形成的另一个基础因素,其意义在于环境对个体遗传特征的筛选和选择。

在自然选择中,适应度高的个体将会在繁殖中获得更高的成功率,从而传递自己的优良基因给下一代。

而不能适应环境要求的个体则会被淘汰和消失,这形成了一个从单个个体到整个群体的筛选机制。

自然选择包括3种类型:方向性选择、稳定性选择和分叉选择。

方向性选择是指环境因素导致某种特性有方向性的变化;稳定性选择是指环境对某种特性值的制约和保持;分叉选择指的是群体在进化中分叉为多个生态型态。

这三种自然选择的结果可以影响物种的进化方向、增加生物种类的多样性。

三、地理隔离地理隔离是物种形成的最重要因素之一。

当一个物种被隔离成分多个物种,这些物种之间就会在形态特征、行为习惯、生殖机制等方面产生明显的区别,从而形成不同的物种。

地理隔离是指地理障碍隔离出物种间的繁殖群体,从而受到不同的选择和进化力量的作用。

简述物种形成的方式

物种形成是一个复杂的过程,它涉及到植物和动物等生物体的繁殖、遗传和适

应等方面。

它包括了特定环境下物种多样性的变化,以及生物体因基因变异而演变出新物种的发生。

以下是对物种形成方式的主要介绍。

物种形成有自然选择和物种多样性发挥重要作用。

自然选择推动物种演化。

它

是一种无意识的控制机制,指的是生存最强的物种会有较大的优势进行繁衍,而较弱的物种将被自然淘汰,从而保证生物体的新物种适应性。

物种多样性是物种形成的重要因素,是新物种形成的“原料”。

它指的是生物

的数量和种类的多样性,生物个体的属性也会影响物种形成的结果。

此外,物种多样性有利于新物种形成,因为当有多种物种共存时,这些物种之间会产生有益的细胞杂交,而通过长期专一繁殖,可以使得物种衍生出新的特性。

另外,物种形成过程还有可能涉及遗传的变异,这种变异能够使生物体具有更

好的适应性。

变异指的是偶然发生的,发生变异的物种有更多的机会龙生九子,而不同的物种会通过专一繁殖形成新的物种。

最后,生物圈上交流也是影响物种形成的重要因素。

通过新物种的移植,可以

使得某种物种在新生态环境中变得更加具备适应性,从而迅速地增加新物种的数量,并有助于影响物种变异。

总之,物种形成不仅涉及到自然选择和物种多样性,同时也涉及到物种間的交

叉与变异,以及物种圈上的移植等问题。

充分的考虑以上几个方面,才能使物种形成得更加有效和合理。