第四课《佛教与中国传统文化》总结

- 格式:docx

- 大小:20.28 KB

- 文档页数:2

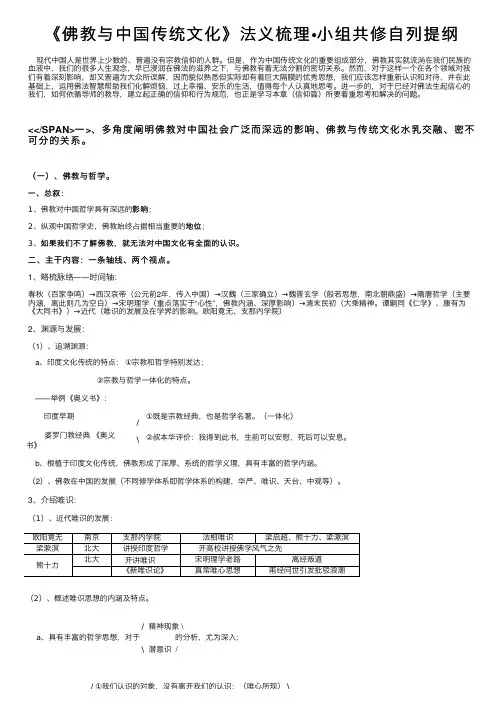

《佛教与中国传统⽂化》法义梳理•⼩组共修⾃列提纲现代中国⼈是世界上少数的、普遍没有宗教信仰的⼈群。

但是,作为中国传统⽂化的重要组成部分,佛教其实就流淌在我们民族的⾎液中,我们的很多⼈⽣观念,早已浸润在佛法的滋养之下,与佛教有着⽆法分割的密切关系。

然⽽,对于这样⼀个在各个领域对我们有着深刻影响,却⼜普遍为⼤众所误解,因⽽貌似熟悉但实际却有着巨⼤隔膜的优秀思想,我们应该怎样重新认识和对待,并在此基础上,运⽤佛法智慧帮助我们化解烦恼,过上幸福、安乐的⽣活,值得每个⼈认真地思考。

进⼀步的,对于已经对佛法⽣起信⼼的我们,如何依循导师的教导,建⽴起正确的信仰和⾏为规范,也正是学习本章(信仰篇)所要着重思考和解决的问题。

<</SPAN>⼀>、多⾓度阐明佛教对中国社会⼴泛⽽深远的影响、佛教与传统⽂化⽔乳交融、密不可分的关系。

(⼀)、佛教与哲学。

⼀、总叙:1、佛教对中国哲学具有深远的影响影响;2、纵观中国哲学史,佛教始终占据相当重要的地位地位;3、如果我们不了解佛教,就⽆法对中国⽂化有全⾯的认识。

如果我们不了解佛教,就⽆法对中国⽂化有全⾯的认识。

⼆、主⼲内容:⼀条轴线、两个视点。

1、略梳脉络——时间轴:春秋(百家争鸣)→西汉哀帝(公元前2年,传⼊中国)→汉魏(三家确⽴)→魏晋⽞学(般若思想,南北朝⿍盛)→隋唐哲学(主要内涵,离此则⼏为空⽩)→宋明理学(重点落实于“⼼性”,佛教内涵、深厚影响)→清末民初(⼤乘精神。

谭嗣同《仁学》、康有为《⼤同书》)→近代(唯识的发展及在学界的影响。

欧阳竟⽆、⽀那内学院)2、渊源与发展:(1)、追溯渊源:a、印度⽂化传统的特点:①宗教和哲学特别发达;②宗教与哲学⼀体化的特点。

——举例《奥义书》:印度早期婆罗门教经典《奥义书》/\①既是宗教经典,也是哲学名著。

(⼀体化)②叔本华评价:我得到此书,⽣前可以安慰,死后可以安息。

b、根植于印度⽂化传统,佛教形成了深厚、系统的哲学义理,具有丰富的哲学内涵。

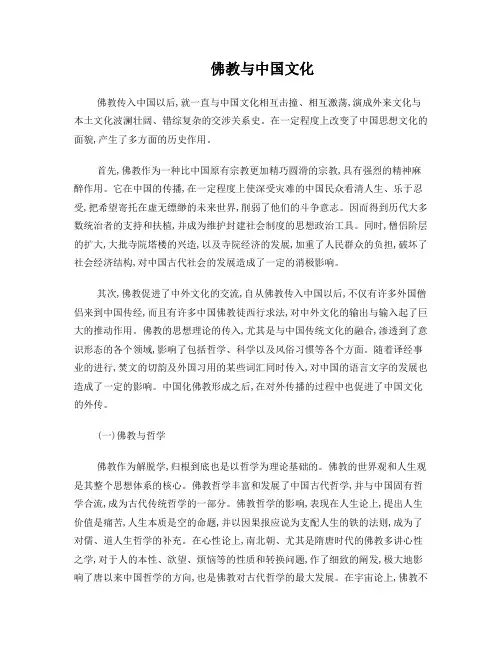

佛教与中国文化佛教传入中国以后,就一直与中国文化相互击撞、相互激荡,演成外来文化与本土文化波澜壮阔、错综复杂的交涉关系史。

在一定程度上改变了中国思想文化的面貌,产生了多方面的历史作用。

首先,佛教作为一种比中国原有宗教更加精巧圆滑的宗教,具有强烈的精神麻醉作用。

它在中国的传播,在一定程度上使深受灾难的中国民众看清人生、乐于忍受,把希望寄托在虚无缥缈的未来世界,削弱了他们的斗争意志。

因而得到历代大多数统治者的支持和扶植,并成为维护封建社会制度的思想政治工具。

同时,僧侣阶层的扩大,大批寺院塔楼的兴造,以及寺院经济的发展,加重了人民群众的负担,破坏了社会经济结构,对中国古代社会的发展造成了一定的消极影响。

其次,佛教促进了中外文化的交流,自从佛教传入中国以后,不仅有许多外国僧侣来到中国传经,而且有许多中国佛教徒西行求法,对中外文化的输出与输入起了巨大的推动作用。

佛教的思想理论的传入,尤其是与中国传统文化的融合,渗透到了意识形态的各个领域,影响了包括哲学、科学以及风俗习惯等各个方面。

随着译经事业的进行,焚文的切韵及外国习用的某些词汇同时传入,对中国的语言文字的发展也造成了一定的影响。

中国化佛教形成之后,在对外传播的过程中也促进了中国文化的外传。

(一)佛教与哲学佛教作为解脱学,归根到底也是以哲学为理论基础的。

佛教的世界观和人生观是其整个思想体系的核心。

佛教哲学丰富和发展了中国古代哲学,并与中国固有哲学合流,成为古代传统哲学的一部分。

佛教哲学的影响,表现在人生论上,提出人生价值是痛苦,人生本质是空的命题,并以因果报应说为支配人生的铁的法则,成为了对儒、道人生哲学的补充。

在心性论上,南北朝、尤其是隋唐时代的佛教多讲心性之学,对于人的本性、欲望、烦恼等的性质和转换问题,作了细致的阐发,极大地影响了唐以来中国哲学的方向,也是佛教对古代哲学的最大发展。

在宇宙论上,佛教不仅提出现象和本质皆空的学说,还着重阐发了以个人的意识和共同的「真心」为本体的学说,丰富了中国古代唯心主义本体论。

《佛教故事与中国传统文化》学习总结报告通过2010年3月至5月于主楼一阶的12次课堂学习,《佛教故事与中国传统文化》带领我们走进一个新的知识领域,根据我的个人理解将它的主要内容概括如下:一、佛教起源与佛教故事二、佛教基本概念与常识三、不同地区的佛教流派与佛教发展四、佛教在中国的发展历程五、佛教的核心理念六、中国佛教学派——以禅宗、密宗、净土宗为主七、经典佛经介绍与导读八、课前与课间的佛教文化作品欣赏源于家庭环境熏陶和个人兴趣,我在课外也阅读了一些诸如《金刚经说什么》、《圆觉经略说》、《图解阿含经》、《楞严大义今释》、《薄伽梵歌》一类的佛教经典书籍,所以在授课内容中最吸引我的部分是关于佛教核心理念、禅宗参悟和偈语的部分,这也是我在课外佛教阅读中最喜欢的内容。

我将就此方面谈谈个人感受。

“秋风落叶乱为堆,扫尽还来千百回。

一笑罢休闲处坐,任他着地自成灰。

”这几句话虽然通俗简单,我却认为概括了生活的最高智慧。

“秋风”是外界环境,“落叶”是无尽烦恼,我们拿着扫把痴缠在生活送来的一拨又一拨的烦恼中,非要咬牙切齿地将他们通通清理干净方才罢休,却不知“万象都缘一念波”。

人生的烦恼和一切痛苦就在一念之间,千千万万不同的现象就是千千万万不同的人动了千千万万不同的念。

就如《天龙八部》中,众人见疯傻之后的慕容复依然做着富贵皇帝梦,头戴纸冠,神色俨然地要求一群小儿叩拜,无不为侍立在侧的阿碧感到凄楚,只有深通佛理的段誉心头一凛:“各有各的缘法,慕容兄与阿碧如此,我觉得他们可怜,其实他们心中,焉知不是心满意足?”多情自古空遗恨,好梦由来最易醒,动一欲念,多一烦恼。

倒不如“一笑罢休闲处坐,任他着地自成灰”。

其实万物都有一个相同的道理,就像前几日纷飞的柳絮,越是恼恨地想掸掉它越是不见它的踪影,倒不如一笑罢休任其飞扬,却也不见如何碍事。

人生亦是如此,执著于我相、人相、众生相、寿者相,贪、嗔、痴、慢、疑等等便如毒液一般深入你的生存空间,抓不住想要的,赶不走不想要的,全在没有舍去一个“欲”字。

佛教课堂学习心得首先很荣幸能上老师的《佛教与中国传统文化》,让我有机会接触和学习到一个新的佛教概念。

我不是一个信佛的人。

当然,我说的信佛是烧香拜佛,祭祀、祈求那些,那些只是一些飘渺的东西,而在我的观念中,佛教应该是一种思想,一种智慧,是追求自身思想提高、觉悟的一种修行。

是一个影响我们的生活活动、世界观、待人处事的一种思想。

是一种文化,深刻影响我过传统思想的一种文化。

而我想了解和学习的是佛教的各种思想,了解佛教的文化,增长见识。

如果说能在这短短的几节课里能真正体会到佛教的精髓,我实在只能略知皮毛。

佛教文化博大精深,单是在国内来分,就有北传、南传和藏传。

北传、南传、藏传里面又有小的分类,分为天台宗、律宗、密宗、华严宗、唯识宗、净土宗、禅宗和三论。

佛教中最广为流传的一句话是:“南无阿弥陀佛”,那么好了,我们就从这句大家都很熟悉的句子入手,来看一看“佛”到底是何意思呢。

“南无”翻译过来是皈依,敬投的意思,“阿弥陀”是无量无边无穷的意思,那么“佛”则译为觉悟者的意思。

连起来就是我们要皈依敬投无量无边的觉悟者。

通俗一点来说,就是要像觉悟者,拥有很多智慧的觉悟者学习。

那么“佛”究竟是不是由人变成的呢?所以经典上说。

一切法由心想生,心即是佛。

佛即是心。

若是一个人的内心清静,那么他也自然是慈悲的、平等的、无私的、自在的、一个字来表达,那就是所谓的“佛”。

有的人学佛很多年, 然而却迷信了。

佛其实不是别人,你若是善良、慈悲、热爱帮助别人宽容孝顺, 仁爱, 你即是佛. 有的人整天满口佛言名理.试问有几个真正懂得真正的含义佛是来源于生活的,是在生活中感悟的.。

只要我们一心向善,在生活中磨难挫折中,只要用心体会感悟,总有一天会觉悟的,什么是佛呢,说复杂很复杂说简单很简单其实就在我们身边。

在高深的境界,也是从生活中慢慢修行而达到的。

所以说只要一心向善不管是谁总有一天会快乐。

不管怎么样,我们每天都应该保持一个良好的心态和良好的情绪,没事经常笑一笑。

《传统文化》教学总结5篇篇1一、引言在当今全球化浪潮下,传统文化的教学显得尤为重要。

通过传承与弘扬传统文化,可以培养学生的民族自豪感,增强学生对中华文化的认同感。

本文将对我校《传统文化》课程的教学进行总结,旨在分析教学现状、存在的问题以及提出改进措施,以推动传统文化教学的深入发展。

二、教学现状1. 教学内容丰富多样我校《传统文化》课程涵盖了古代文学、艺术、哲学、科技等多个领域。

通过系统讲解与深入分析,学生能够全面了解传统文化的博大精深。

2. 教学方法灵活多变在教学过程中,教师采用讲授、讨论、互动等多种教学方法,激发学生的学习兴趣。

同时,结合多媒体手段,使教学更加生动形象。

3. 教学评价科学合理学校采用形成性评价与终结性评价相结合的方式,对学生的学习成果进行全面评估。

通过平时表现、作业完成情况以及考试成绩等多方面综合考量,给予学生公正的评价。

三、存在的问题1. 学生对传统文化认知肤浅部分学生对传统文化的认知仅停留在表面,缺乏深入的理解与思考。

这需要教师在教学中注重引导学生深入挖掘传统文化的内涵与价值。

2. 教学方法单一陈旧虽然我校《传统文化》课程在教学方法上已有一定创新,但仍有部分教师采用传统灌输式教学方法,导致学生被动接受知识,缺乏学习兴趣。

3. 教学资源不足传统文化的教学需要丰富的教学资源作为支撑,如古籍、文物、视频资料等。

目前,我校在传统文化教学资源方面仍有所欠缺,需要进一步加强建设。

四、改进措施1. 深化教学内容针对学生对传统文化认知肤浅的问题,教师应引导学生深入挖掘传统文化的内涵与价值。

通过专题讲座、小组讨论等方式,激发学生的思考与探究欲望。

2. 创新教学方法教师应继续探索与创新教学方法,如采用案例教学、情景模拟等手段,激发学生的学习兴趣与积极性。

同时,可鼓励学生参与课堂互动,提高教学效果。

3. 加强教学资源建设学校应加大对传统文化教学资源的投入力度,建立完善的教学资源库。

教师可利用网络资源、实地考察等方式收集相关资料,丰富教学内容。

古代宗教模块一原始宗教说到宗教,有人会认为是封建迷信,其实这是一种比较偏颇的思想意识。

宗教是人类文化的一个重要部分,中国古代宗教不仅是中国传统文化的重要内容,更深深地影响着整个社会发展的全方面和全过程,甚至很多思想对于现代社会的发展具有重要价值。

早在尚无成文历史的远古时期,已经出现人类最早的宗教,而且在很长一段的原始社会发展时期,仍存在着以反映人和自然矛盾为主要内容的初期状态的宗教,被称为原始宗教,多表现为对植物、动物、天体等自然的崇拜,以及对生殖、图腾和祖先的崇拜等。

这些表现了早期的人类对外界及自身的意识,具有自发性、地域性、氏族性、象征性等特点。

项目一 自然崇拜天体崇拜自然力崇拜自然环境崇拜 动植物崇拜主要指对日、月、星等天体的崇拜。

(“夸父追日”“嫦娥奔月”) 主要指对风、雨、雷、电等自然天象的崇拜。

(“雷公”“电母”“风婆婆”) 主要指对山川湖海等的崇拜。

(“雷公”“电母”“风婆婆”)崇拜的种类很多,小至昆虫、龟蛇,大至虎豹熊罴,有野兽,也有牲畜。

植物崇拜也有很多种类,最常见的一种是对农作物的崇拜,其次是祭树神,均是祈求丰收、平安等。

项目二图腾崇拜“图腾崇拜”是指把某种动植物或自然界的其他物种看作与自己的民族有某种特殊关系,是本民族的象征和保护者。

图腾崇拜体现在原始人类生活的各个方面,如旗帜、舞蹈、服饰、文身、祭祀仪式及各类器物的装饰等。

项目一先秦诸子图腾崇拜发展的三个阶段010203对动植物直接认同、崇拜,建立幻想中的血亲关系。

构建半人半兽或人兽结合的图腾形象部分重要图腾随着氏族、部落的扩大、融合而被不断地综合化、艺术化。

项目二 史学的发展从中国原始的图腾崇拜中发展而来的龙凤崇拜逐渐形成一种龙凤文化,对中国传统文化的发展产生了深远的影响。

项目三祖先崇拜早期祖先崇拜的内容主要表现在:一是对先祖丰功伟绩的赞颂;二是对先祖美德的赞美,即崇拜的是祖先的崇高人格和丰功伟绩,从中发展出圣贤崇拜,成为人文主义的文化理想,起到了增强氏族成员的认同感,强化氏族团结的作用,有利于氏族的发展和壮大。

中国传统文化与儒道佛读后感篇一:中国传统文化博大精深,其中包括儒道佛三种思想体系,对人类道德、伦理、哲学等方面产生了深远影响。

儒家思想强调“仁”和“礼”的道德规范,认为人性本善,但需要加以培养和教化,才能将其潜能发挥出来。

儒家经典《论语》中有一句话说:“学而时习之,不亦说乎?”强调了不断学习和自我反省的重要性。

儒家的代表人物如孔子、孟子等,他们的思想对人类道德、教育和文化产生了深远的影响。

道家思想则强调“道”和“无为”,认为宇宙万物都是由一种无形的力量——“道”所支配和驱动。

道家认为人应该顺应自然,追求内心的平静和自我超越,以达到“无为而治”的境界。

道家经典《道德经》中有一句话说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”强调了人应该效法自然,与自然和谐相处。

佛家思想则强调“慈悲”和“净土”,认为人应该通过内心的净化和修行,达到涅槃的境界。

佛家经典《金刚经》中有一句话说:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

”强调了一切有为法都是短暂的,只有内心的净化和修行才是永恒的。

这三种思想体系都对中国传统文化产生了深远的影响,也对世界文化产生了重要的影响。

儒家思想强调家庭、社会和政治的和谐,成为了中国传统文化中的重要组成部分;道家思想则强调人与自然的和谐,成为了中国人与自然关系的重要组成部分;佛家思想则强调内心的净化,成为了中国佛教的主要内容。

在现代社会,中国传统文化依然具有重要的意义和价值。

在全球化的今天,中国传统文化不仅可以帮助中国与世界更好地沟通,也可以为全球文化的多样性做出贡献。

篇二:在阅读中国传统文化与儒道佛的相关文献后,我感受到了它们之间的深刻联系和相互影响。

中国传统文化是一个多元文化体系,儒道佛三家思想在其中占据了重要地位,它们互相补充,互相融合,形成了中国文化的独特风貌。

儒家思想是中国传统文化中的重要组成部分,它强调仁爱、孝道、礼仪等价值观念。

在儒家思想的影响下,中国人注重家庭、社会和政治的和谐,强调“修身齐家治国平天下”,始终把个人和社会的关系放在重要位置。

菩提书院同喜班学修--第4课

⼀、学前思考

佛教,对中国⼈来说并不陌⽣,尤其是在古代中国。

我们推崇备⾄的许多⽂⼈雅⼠,如苏东坡、王维、⽩居易、范仲淹等,都是虔诚的佛教徒。

但是,我们平时了解得并不多。

佛教和传统⽂化到底有怎样的密切关系?

⼆、修学内容

《佛教与中国传统⽂化》

三、修学标准

认真阅读教材三遍以上

四、修学思考

1、从魏晋时期到民国年间,佛教对中国哲学有哪些深远的影响?

2、佛教对中国⽂学有哪些⼴泛的影响?

3、佛教对艺术创作的影响有哪些⽅⾯?

4、佛教对国⼈的道德观念有怎样的影响?为什么它的可⾏性更强?

5、佛教是怎么看待幸福的?获得幸福的关键取决于什么?

6、佛教“空”的智慧怎么理解?有什么作⽤?

五、修学检验

1、佛教对传统⽂化各领域具有⼴泛⽽⼜深远的影响,我是否了解清楚?

2、学习本课之后,我对佛教有了哪些新的认识?。

佛教对中国传统文化的影响[摘要] 佛教与中国有着不解之缘,两千年来,佛教在中国发展的同时,彻底渗入到中国社会各个阶层,它对中国人的思想形态、政治观念、人生态度、生活方式以及文学、美术、书法、音乐、建筑等各个领域都曾产生深远影响,是中国传统文化史上浓重的一笔。

中国文化能不断发展和繁荣,佛教功不可没。

本文通过有条理的分析和讨论,详细讲述佛教对中国传统文化的影响。

[关键词] 佛教道家儒家文化佛学[正文]一:前言佛教是世界三大宗教之一,拥有悠远而灿烂的历史,中华自古以来,便是一个信奉佛、道的民族.东汉永平年间,佛教经由丝绸之路从天竺传入中国,从此在中国扎根、发展,并迅速成为中国各阶层人民信仰的宗教,而且长盛不衰。

期间,佛教在中国的传播经历了历代高僧对佛教的弘扬,王侯将相、鸿儒雅士们也逐渐受到熏陶,加入这一行列,终于使佛教深入中国社会的各个阶层,最终广大的贫苦百姓成为佛教最大的支持者,他们信仰佛教,终使佛教在中国成为常青之树。

因为有广大的群众基础和政治支持,佛教在中国空前兴盛,到了唐宋时期,已经达到鼎盛时期。

两千年来,群众基础深厚的佛教在中国传统文化领域中都产生了巨大而深远的影响,佛教的许多佛理都与中华文化中的儒家、道家文化相似,在不断地矛盾冲击和辩论结合下,佛教终于汇入了中华灿烂文化的长河里,成为中华文化的主流之一.佛教对中国传统文化影响之广,是无法估量的,中国传统文化,无论是思想、文学、艺术、语言,都在不同程度上受到佛教文化熏陶,有了积极的发展和进步。

二:佛教对中国思想的影响中国的哲学思想随着时代不断变迁,而佛教参与其中,并且深深影响着中国的哲学思想.中国哲学思想,萌芽于周朝,盛行于战国。

春秋战国时期,百家争鸣,中国哲学思想盛极一时。

到了汉朝,汉武帝罢黜百家、独尊儒术,致使儒学盛极,道教日衰。

魏晋南北朝时期,佛教盛行, 而道教也开始中兴,佛、道经过冲突、论战、融合之后,中国哲学产生了新的景象:奉行老庄思想之士,开始取义于佛经;而佛学者,也经常引用老庄哲学思想和语句来阐明自己的观点。

中国古代的佛教文化中国古代的佛教文化深深地影响了人们的生活,无论是思想观念还是艺术创作都有着显著的痕迹。

自佛教传入中国之后,它与中国传统文化相互融合,形成了独特的佛教文化。

本文将从佛教的传入、佛教与中国文化的融合、佛教对于社会的影响等方面,详细阐述中国古代的佛教文化。

一、佛教传入中国佛教是在公元1世纪传入中国的,它起源于印度。

根据史书记载,汉明帝时期,有两位来自大秦国(指古代罗马帝国)的僧人传教到中国。

这标志着佛教第一次正式传入中国。

从此以后,佛教逐渐在中国得到发展,吸引了大量的信徒。

二、佛教与中国文化的融合佛教传入中国后,开始与中国传统文化相互融合。

中国古代的佛教文化不仅在宗教信仰上对中国人产生了重大影响,而且在思想观念、文学艺术等领域也产生了广泛的影响。

1.思想观念的融合佛教的核心教义是“四谛八正道”,强调放下欲望、超脱尘世。

这与中国儒家思想中的“仁义礼智”有着一定的相似之处。

而佛教还引入了轮回转世的观念,与中国道家的“无为而治”相呼应,进一步融入了中国文化的观念体系。

2.文学艺术的融合佛教的传入,也对中国的文学艺术产生了深远的影响。

唐代是中国佛教文化的鼎盛时期,很多著名的佛经和佛教文学作品在这一时期涌现出来。

比如著名的《楞严经》、《金刚经》等,这些经典作品不仅在宗教上有重要地位,而且在文学艺术上也有很高的艺术价值。

三、佛教对于社会的影响佛教文化的传播与社会的发展息息相关。

佛教的传入为社会带来了一种新的宗教信仰,影响了社会的伦理道德观念和行为规范。

1.促进社会和谐由于佛教强调慈悲、智慧、忍辱等核心价值观,它对于社会和谐的促进起到了积极的作用。

佛教的信徒们通常具有较高的道德修养,善良宽容。

佛教的价值观能够引导人们摆脱纷争,追求心灵的宁静,从而促进社会的稳定与和谐。

2.艺术创作的繁荣佛教文化的繁荣也对中国古代的艺术创作产生了巨大的影响。

在佛教文化的影响下,中国的壁画、雕塑等艺术形式得到了很大的发展。

浅析佛教与我国传统文化的关系社会学1002班刘合文4303100428 摘要:佛教作为一种世界性的宗教,它的存在与发展对整个人类精神和气质以及对整个人类文化都产生了长远而巨大的影响。

就中国而言,佛教文化进入中国以后与中国传统文化经历了相互冲突、交融、互为补充三个阶段,以致后来彻底渗入到中国社会各个阶层,对国人的思想形态、政治观念、人生态度、生活方式以及文学、美术、书法、音乐、建筑等各个领域都曾产生深远影响。

中国文化能不断发展和繁荣,佛教功不可没。

本文通过有条理的分析和讨论,详细讲述佛教对中国传统文化的影响。

关键词:佛教中国传统文化佛学文化相融文化冲突一:佛教基本涵义佛教创立于公元前六世纪到公元前五世纪的古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)。

创始人是乔达摩·悉达多,法号为释迦牟尼。

在我国,佛教又叫“释教”,人们称和尚为“释子”。

佛教最初传入中国时,人们把它当做一种神灵,类似于神话里的老子和黄帝。

佛教初传入中国内地的确切时间,历史上很难考证,一般认为在西汉哀帝时。

佛教的意义和最高真理是其“四谛”,谛就是真理的意思。

四谛即苦、集、灭、道。

苦谛是说世间存在的一切皆是种种痛苦的表现;集谛是说明痛苦的原因或根据;灭谛指出消灭痛苦的方向是超脱生死轮回;道谛标明消灭痛苦,超脱轮回,证得涅的途径与方法。

佛教所说人生之苦,有生老病死、怨憎会、爱别离、求不得、五取蕴,而前四者为根本四苦。

它认为众生万物,都是无始无终的生命之流中的现象,而世界万物一切存在,都是因缘所生:过去的积累是因,现在是果,现在的积累是因,将来为果,因果重重,相续无尽。

既然我们看到宇宙人生是这样无始无终,我们就能够把心量放到无量无边的大,而与真如世界相契合,与天地精神相往来,破除一切偏执。

只有破除法(客观)我(主观)两执,才能领会人生的真谛,达到“无我”的佛的境界,从而获得精神的大自在、大欢喜,道家所说的逍遥游,儒家所说的随心所欲则是相通相似的人生境界。

第四课《佛教与中国传统文化》总结

本课主要讲述了佛教与中国传统文化的联系。

我从以下几个方面粗略地总结法义:一:佛教与哲学。

佛教渊源于宗教和哲学特别发达的印度,具有丰富的哲学内涵。

我国古代魏晋玄学,便深受佛教般若思想的影响,隋唐哲学的内涵主要是佛学,宋明理学表面为儒家,内涵却是佛家。

清末民初,谭嗣同、康有为、梁启超、杨度

等维新人士,他们的思想源于佛学。

二:佛教与文学、艺术。

佛教对中国文学和艺术创作影响也非常深远,文学及艺术作品代表着作者对世界的观察、心得及生活积累,同时也是作者思想境界的

反映,精神信仰的折射。

因此,古代的很多文学作品字画都蕴涵着佛理,流动着禅意。

如果我们不了解佛教,就很难透彻这些作品的底蕴。

所以有说“不懂禅,不足

以言诗歌论书画”。

三:佛教与民俗、道德。

国人的很多道德观念也深受佛教影响,如因果报应的观念。

维系社会安定主要有两种方式:一是通过法律,一是通过道德。

宗教是道

德建立的基石,宗教的戒律,是针对人性弱点而建立的。

有些传统宗教排他性较强,或与现实人生距离较大。

而佛教,则立足于现实人生并具有包容性。

更使人容易接

受的是。

四:佛教与人生的幸福。

佛教认为生命是习惯的积累,幸福的根本在于良好的心态,未来能否获得幸福,关键取决于心理素质。

因为外在的一切都会变化,面对

世间的风云变化,如果能时时保持一份正见,能够始终坦然淡定、宠辱不惊,何时

何地都能立于不败之地,幸福感就会油然而生。

五、“空”的智慧。

佛教所说的“空”,非常人所理解的什么都没有。

佛教的“空”,是对存在的一种智慧诠释。

从佛法修行上说,“空”主要是破除“我执”。

世界是无限的,宇宙是无限的,佛法认为我们的心也是无限的。

佛教关于“空”的

认识,作用就在于帮助我们打破“我执”,使有限回归无限,生命就会回归到原初

的自然状态,成为一个自在的人。

心得分享:

1、让我由一种重读经典的计划:如《红楼梦》、《西游记》、古诗词。

特

别唐朝的诗歌。

2、佛教应该是属于中国传统文化的一部分,也就是中国传统文化里面应该

包含佛教:

(1)曾经看过一篇文章好像是北京日报刊登的题目是《佛教的本质不是宗

教而是教育》里面提到说今天中国社会人群日常生活中的常用语是在佛学经典的翻译流通过程中,添入我国文学宝库。

如彼岸、现行、刹那、因缘、当头棒喝、皆大欢喜、昙花一现、天女散花、醍醐灌顶、借花献佛、痴人说梦。

(2)中华传统文化教育人:讲的是对领导者和群众都要进行中华传统文化

的教育。

(列举学生办公室抓花生米的例子)

中国传统道德教育有一套方法。

首先讲究练习从小教育儿童洒扫庭院礼让应对形成习惯,稍大一点就要读书明礼,通过学习经书子集学习做人的道理。

3、佛教具有包容性。

更使人容易接受:放眼世界史,即使得到所在国中央

政府的支持,佛教亦从未假借神意而强迫其他宗教徒改宗易信,以及发动宗教战争,企图消灭异教与其他文化。

这不能不令人叹服:佛教是真正崇尚尊重生命与理智、平等、博爱、和平的伟大教化。