内经论人2阴阳者,血气之男女

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:5

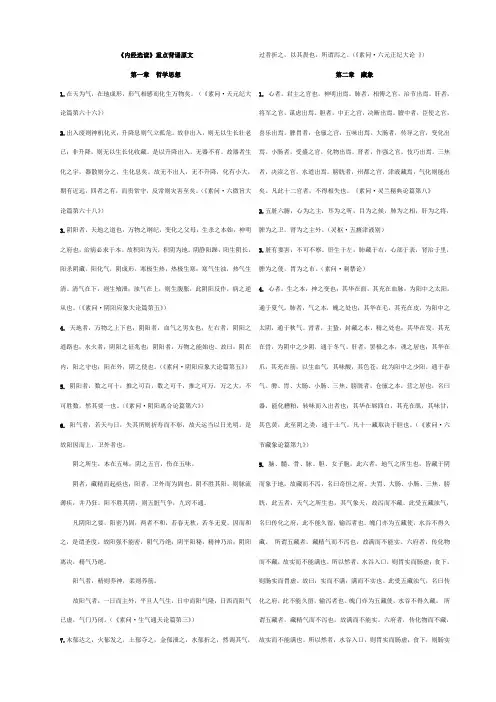

《内经选读》重点背诵原文第一章哲学思想1.在天为气,在地成形,形气相感而化生万物矣。

(《素问·天元纪大论篇第六十六》)2.出入废则神机化灭,升降息则气立孤危。

故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。

是以升降出入,无器不有。

故器者生化之宇,器散则分之,生化息矣。

故无不出人,无不升降,化有小大,期有近远,四者之有,而贵常守,反常则灾害至矣。

(《素问·六微旨大论篇第六十八》)3.阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒;寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生腹胀,此阴阳反作,病之逆从也。

(《素问·阴阳应象大论篇第五》)4. 天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

(《素问·阴阳应象大论篇第五》)5. 阴阳者,数之可十,推之可百,数之可千,推之可万,万之大,不可胜数,然其要一也。

(《素问·阴阳离合论篇第六》)6.阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明。

是故阳因而上,卫外者也。

阴之所生,本在五味;阴之五宫,伤在五味。

阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也。

阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。

阳不胜其阴,则五脏气争,九窍不通。

凡阴阳之要,阳密乃固,两者不和,若春无秋,若冬无夏,因而和之,是谓圣度。

故阳强不能密,阴气乃绝;阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

阳气者,精则养神,柔则养筋。

故阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。

(《素问·生气通天论篇第三》)7.木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,水郁折之,然调其气,过者折之,以其畏也,所谓泻之。

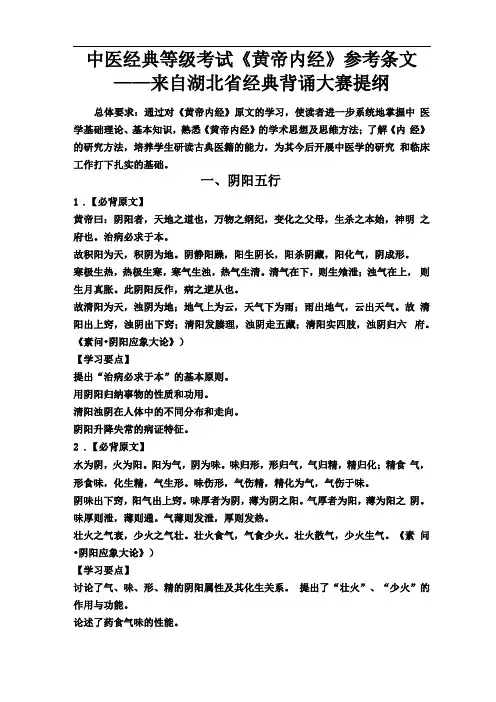

中医经典等级考试《黄帝内经》参考条文——来自湖北省经典背诵大赛提纲总体要求:通过对《黄帝内经》原文的学习,使读者进一步系统地掌握中医学基础理论、基本知识,熟悉《黄帝内经》的学术思想及思维方法;了解《内经》的研究方法,培养学生研读古典医籍的能力,为其今后开展中医学的研究和临床工作打下扎实的基础。

一、阴阳五行1.【必背原文】黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒,寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生月真胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四肢,浊阴归六府。

《素问•阴阳应象大论》)【学习要点】提出“治病必求于本”的基本原则。

用阴阳归纳事物的性质和功用。

清阳浊阴在人体中的不同分布和走向。

阴阳升降失常的病证特征。

2.【必背原文】水为阴,火为阳。

阳为气,阴为味。

味归形,形归气,气归精,精归化;精食气,形食味,化生精,气生形。

味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。

阴味出下窍,阳气出上窍。

味厚者为阴,薄为阴之阳。

气厚者为阳,薄为阳之阴。

味厚则泄,薄则通。

气薄则发泄,厚则发热。

壮火之气衰,少火之气壮。

壮火食气,气食少火。

壮火散气,少火生气。

《素问•阴阳应象大论》)【学习要点】讨论了气、味、形、精的阴阳属性及其化生关系。

提出了“壮火”、“少火”的作用与功能。

论述了药食气味的性能。

3.【必背原文】气味辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴。

阴胜则阳病,阳胜则阴病。

阳胜则热,阴胜则寒。

重寒则热,重热则寒。

《素问•阴阳应象大论》)【学习要点】提出了药食气味的阴阳属性。

讨论了阴阳之间对立斗争和消长转化的关系。

4.【必背原文】故曰:天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

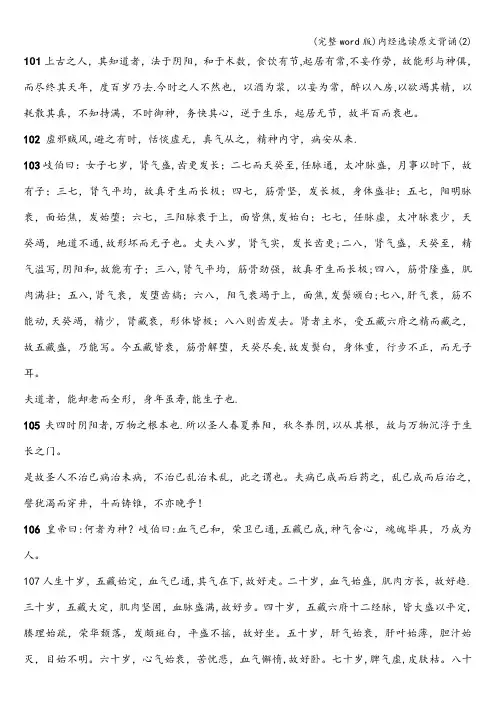

101上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去.今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。

102虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来.103岐伯曰:女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七,肾气平均,故真牙生而长极;四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至,精气溢写,阴阳和,故能有子;三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八,筋骨隆盛,肌肉满壮;五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极;八八则齿发去。

肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。

今五藏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣,故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳。

夫道者,能却老而全形,身年虽寿,能生子也.105夫四时阴阳者,万物之根本也.所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。

夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎!106皇帝曰:何者为神?岐伯曰:血气已和,荣卫已通,五藏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人。

107人生十岁,五藏始定,血气已通,其气在下,故好走。

二十岁,血气始盛,肌肉方长,故好趋.三十岁,五藏大定,肌肉坚固,血脉盛满,故好步。

四十岁,五藏六府十二经脉,皆大盛以平定,腠理始疏,荣华颓落,发颇斑白,平盛不摇,故好坐。

五十岁,肝气始衰,肝叶始薄,胆汁始灭,目始不明。

六十岁,心气始衰,苦忧悲,血气懈惰,故好卧。

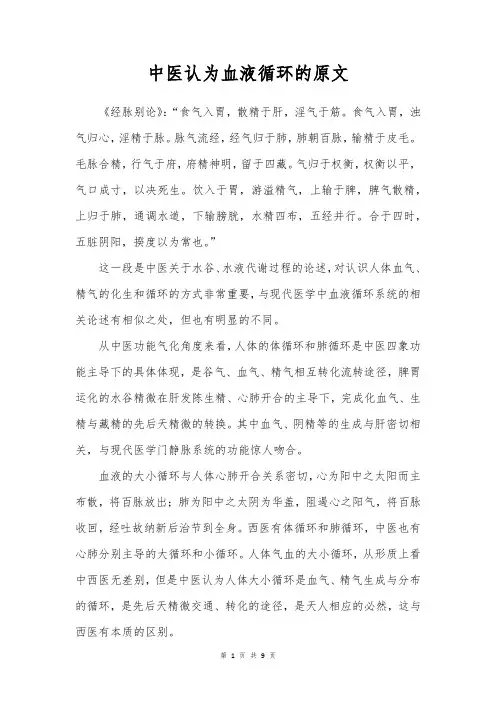

中医认为血液循环的原文《经脉别论》:“食气入胃,散精于肝,淫气于筋。

食气入胃,浊气归心,淫精于脉。

脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。

毛脉合精,行气于府,府精神明,留于四藏。

气归于权衡,权衡以平,气口成寸,以决死生。

饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。

合于四时,五脏阴阳,揆度以为常也。

”这一段是中医关于水谷、水液代谢过程的论述,对认识人体血气、精气的化生和循环的方式非常重要,与现代医学中血液循环系统的相关论述有相似之处,但也有明显的不同。

从中医功能气化角度来看,人体的体循环和肺循环是中医四象功能主导下的具体体现,是谷气、血气、精气相互转化流转途径,脾胃运化的水谷精微在肝发陈生精、心肺开合的主导下,完成化血气、生精与藏精的先后天精微的转换。

其中血气、阴精等的生成与肝密切相关,与现代医学门静脉系统的功能惊人吻合。

血液的大小循环与人体心肺开合关系密切,心为阳中之太阳而主布散,将百脉放出;肺为阳中之太阴为华盖,阻遏心之阳气,将百脉收回,经吐故纳新后治节到全身。

西医有体循环和肺循环,中医也有心肺分别主导的大循环和小循环。

人体气血的大小循环,从形质上看中西医无差别,但是中医认为人体大小循环是血气、精气生成与分布的循环,是先后天精微交通、转化的途径,是天人相应的必然,这与西医有本质的区别。

(一)关于血液循环的认识1.现代医学的认识(1)体循环体循环的过程是,左心室射出的动脉血流入主动脉,流向全身各器官的毛细血管,然后血液经过毛细血管壁,借助组织液与组织细胞进行物质和气体交换,经过交换后,使动脉血变成了静脉血,再流回右心房,进入肺循环。

体循环以动脉血滋养全身各部,并将其代谢产物经静脉运回心。

血液经过体循环后,由鲜红的、含氧丰富的动脉血变成颜色暗红、含氧稀少静脉血。

(2)肺循环从右心室射出静脉血入肺动脉,经过肺动脉在肺内的各级分支,流至肺泡周围的毛细血管网,在此进行气体交换,使静脉血变成含氧丰富的动脉血,经肺内各级肺静脉属支,最后合成四条肺静脉,注入左心房。

浅谈《黄帝内经》阴阳理论的逻辑思维方法《黄帝内经》(以下简称《内经》)是中国古代医学成就的大成之作,也是现代中医理论的源头与基础。

在当时科学与技术手段比较匮乏的历史条件下,为了阐释生命现象和建构理论体系的需要,《内经》将中国古代哲学所独有的阴阳概念引入其理论体系,赋予浓厚的医学特色,建构了独具传统意象性特色的阴阳理论。

《内经》阴阳理论既是世界观,也是方法论,更是解说其生理、病理、诊断、治疗和养生等学说的最基本的逻辑思维方法。

探析阴阳理论的哲学本质和逻辑特征,对之进行全面深入的解读,不仅可以为把握《内经》医学理论找到一把钥匙,而且对于系统理解中医理论的思维特征也是不可或缺的途径。

一、《内经》阴阳理论的基本内涵《易传》明确提出了阴阳的概念,所谓一阴一阳之谓道(《易传系辞上》)。

阴阳作为一种观念,来源于人们生产生活中的观察,而作为哲学范畴,则是中国古代近取诸身,远取诸物(《易传系辞下》)的取象思维的思辨成果。

阴阳概念从一开始就被自然而然地引入医学领域,广泛应用于《内经》的生理病理、诊断治疗和养生等学说体系中,成为其建构理论体系最基本的概念和思维模式之一。

《内经》的成书不仅标志着阴阳学说医学化的完成,而且有所发展和创新。

《内经》指出:何谓日醒?曰:明于阴阳,如惑之解,如醉之醒。

(《灵枢病传》)一语道破阴阳问题对于生命的重要性。

可以说,阴阳是《内经》最高的立论基础和思维法则。

(一)《内经》将阴阳之气看作人体生命的根本《内经》所论阴阳,其实就是人体阴阳二气的变化发展和对立统一。

阴阳学说的形成,是以阴阳与气范畴结合,形成元气阴阳学说为标志《内经》不仅承认并接受了古代哲学所谓的万事万物都是阴阳二气相互推动、相互作用的结果的思想,认为阴阳者,万物之根本也(《素问四气调神大论》),而且进一步强调了人的生命存在的根本也在于阴阳二气的相互推动和相互作用,自古通天者,生之本,本于阴阳(《素问生气通天论》),人以天地之气生,四时之法成,并由此对人体之阴阳划分进行了具体描述:夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴。

《黄帝内经》阴阳应象大论原文和白话文翻译!【原文】黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。

阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒;寒气生浊,热气生清;清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生(月真chēn)胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

【翻译】黄帝道:阴阳是宇宙间的一般规律,是一切事物的纲纪,万物变化的起源,生长毁灭的根本,有很大道理在乎其中。

凡医治疾病,必须求得病情变化的根本,而道理也不外乎阴阳二字。

拿自然界变化来比喻,清阳之气聚于上,而成为天,浊阴之气积于下,而成为地。

阴是比较静止的,阳是比较躁动的;阳主生成,阴主成长;阳主肃杀,阴主收藏。

阳能化生力量,阴能构成形体。

寒到极点会生热,热到极点会生寒;寒气能产生浊阴,热气能产生清阳;清阳之气居下而不升,就会发生泄泻之病。

浊阴之气居上而不降,就会发生胀满之病。

这就是阴阳的正常和反常变化,因此疾病也就有逆证和顺证的分别。

【原文】故清阳为天,浊阴为地。

地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五藏;清阳实四支,浊阴归六府。

【翻译】所以大自然的清阳之气上升为天,浊阴之气下降为地。

地气蒸发上升为云,天气凝聚下降为雨;雨是地气上升之云转变而成的,云是由天气蒸发水气而成的。

人体的变化也是这样,清阳之气出于上窍,浊阴之气出于下窍;清阳发泄于腠理,浊阴内注于五脏;清阳充实与四肢,浊阴内走于六腑。

【原文】水为阴,火为阳。

阳为气,阴为味。

味归形,形归气,气归精,精归化;精食气,形食味,化生精,气生形。

味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。

【翻译】水分为阴阳,则水属阴,火属阳。

人体的功能属阳,饮食物属阴。

饮食物可以滋养形体,而形体的生成又须赖气化的功能,功能是由精所产生的,就是精可以化生功能。

而精又是由气化而产生的,所以形体的滋养全靠饮食物,饮食物经过生化作用而产生精,再经过气化作用滋养形体。

内经选读讲稿第二单元:阴阳应象内经选读讲稿第二单元:阴阳应象阴阳,有名而无形,必须依附于具体的事物或现象才能体现出来。

根据人与天地相应的道理,自然界之阴阳与人体之阴阳,其象相应,故曰阴阳应象。

正如马莳所言:“以天地之阴阳,万物之阴阳,合于人身之阴阳,其象相应。

”本单元主要论述了《内经》中阴阳的基本概念和内容,并列举了阴阳五行学说在中医学的运用。

【原文】201【提示】论述了阴阳是事物运动变化的动力和规律的观点,并将阴阳理论同医疗实践密切结合起来。

【校注】( 1 )本:指阴阳。

吴觉注:“天地万物,变化生杀而神明者,皆本乎阴阳,则阴阳为秀之本可知。

故治病必求其本;或本于阴,或本于阳,必求其故而施治也。

”( 2 )阳生阴长,阳杀阴藏:互文。

阴阳既为生杀之本,亦为长藏之本。

阳既能生万物,亦能杀万物;阴既能长万物,亦能藏万物。

(3 )寒极生热,热极生寒:此以寒热互变之例,说明阴阳在一定条件下的相互转化。

( 4 )寒气生浊,热气生清:张介宾注:“寒气凝滞,故生浊阴;热气升散,故生清阳。

”( 5 )月真胀:此指胸隔胀满。

6地气上为云,天气下为雨,雨出地气,云出天气:地气受阳热的蒸腾上升为云,天气受阴寒而凝聚下降为雨,而云变为天气,雨成为地气。

可见天气的云来源于地气的水,地气的水产生于天气的云。

通过云雨互变的自然现象,说明阴阳互根互用、相互转化、阴升阳降、阴阳交感、化生万物的道理。

(7)清阳出上窍,浊阴出下窍:人体吸入的自然之气和饮食水谷之气化生的清阳出于头面官窍,产生声音和嗅、视、听觉等功能。

产生的浊阴变为粪、尿由前后二阴排出体外。

上窍,指耳、目、口、鼻等头面部七窍;下窍,即前后二阴。

(8)清阳发腠理,浊阴走五藏:清阳之气发散于肌肤、脏腑间隙以温养之。

浊阴之气趋向五脏贮藏而濡养之。

清阳主要指卫气。

浊阴指精血津液。

腠理,指皮肤、肌肉、脏腑之间通行元气的间隙。

发,发散,布散;走,运行,归属。

(9)清阳实四支,浊阴归六府:张志聪注:“四支为诸阳之本,六府者传化物而不藏。

天地之规律:中医教你如何阴阳调和~《黄帝内经·素问·阴阳应象⼤论》天地者,万物之上下也;阴阳者,⾎⽓之男⼥也;左右者,阴阳之道路也;⽔⽕者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故⽈:阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。

阴阳应象⼤论讲的是阴阳在天地之间所象征的万物规律,其中在我们中医中认为男⼥分别是阳和阴,⼥⼈是⽔做的,犹如阴⾎,寒⽔,男性是阳刚之⽓,所以从⾎⽓也可分别男⼥,正所谓阴阳者,⾎⽓之男⼥也。

⾎⾃然是属阴,⽓⾃然是属阳,那么⾎⽓如何在体内运⾏呢?他们有什么通道吗?左右者,阴阳之道路也。

这就说明⽩了,左右分别属阴阳,那么⾎属阴,⾃然⾛阴道,⾛左侧,那么⽓属阳,⾃然⾛的是右边的阳道了。

最后还是需要交融在⼀起的。

阴阳者,万物之能使也。

⽽⽔⽕者,阴阳之征兆也。

说的是男⼥分别是⽕和⽔性的,那么万物都是靠阴阳交合才能孕育⽣命,那么⼈也是如此,正所谓天地⼈三才,天⼈相应嘛,所以说阴阳之性也就是男⼥之性,⼀般来说⽔⽕是不相容的,就像阴阳是对⽴的,但是呢?他们⼜是互相依赖的,你说如果没有⼩偷哪来的警察呢?所以男⼥相合孕育下⼀代,就充分地证明了⽔⽕不是不相容的,⽔⽕可以相互交融,那么怎么交融呢?就得从阴阳之⽓⾎从道路进⼊。

说的通俗些,男⼥通过⼀开始的懵懂,互相熟悉后,才能慢慢吸引,终于有⼀天牵⼿了,那我们说男⼠最好⽤右⼿牵⼥⼠的左⼿,左右既然是阴阳之道路,那我们分析⼀下这左右⼿吧。

左⼿属阴,右⼿属阳,那么男⼠的右⼿是属阳的吧,⼥⼠左⼿是属阴的吧,那么男⼠是阳刚之⽓,⼥⼠阴柔之⾎,⽓⾎交融,最容易激发相互情感的就是男⼠的右边和⼥⼠的左边。

如果说这个不太懂,那么还可以这样理解。

男⼥⾛在⼀起是为了组成⼀个家,安家⽴业,才能够安⼼,因为中国⼈最讲究寻根,这个根⼤部分就寄托在这个家,所以才能安⼼,⼼在左侧,那么作为⼥性,属阴柔之⾎,也就是⼥性体内⾎液成分占得多,⽽且重要,你看⼥性有⽉经就知道了。

男⼠有的是⽓⼒,所以古代也男耕⼥织。

《黄帝内经素问》阴阳应象大论直解阴阳者,太极初开,始为一昼之所分也。

应象者,天地之阴阳,人身之阴阳,皆有形象之可应也。

天地之阴阳,应象于人身,人身之阴阳,应象于天地,五运五行,应象无方,此篇为《五营运大论》之提纲,故曰《阴阳应象大论》。

黄帝曰∶阴阳者,天地之道也。

阴阳者,有名无形,本于太极,乃上天下地之道也。

万物之纲纪。

天地之大,万物生焉,故阴阳者,乃万物之纲纪。

纲,大纲;纪,散纪也。

变化之父母。

万物之多,变化出焉。

物极,谓之变;物生,谓之化;变者,化之渐;化者,变之成。

变化之道,本于阴阳,故阴阳者,变化之父母。

生杀之本始。

变化之父母,即生杀之本始。

杀,犹死也,化则生,变则死,本始,父母之谓也。

神明之府也。

阴阳主万物变化生杀,是神明之府也。

阴阳不测之谓神,阴阳昭着之谓明。

府者,神明之所居也。

治病必求于本。

神明所居,乃阴阳之本,故治病必求于本。

如阴阳反作,病之逆从,必求于本之所在而治之。

故积阳为天,积阴为地。

阴阳者,天地之道也,故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁。

阴阳者,万物之纲纪,故阴静阳躁,静而有常,则为纲,躁而散殊,则为纪。

阳生阴长,阳杀阴藏。

长,上声,下同。

藏如字,下收藏同。

阴阳者,生杀之本始,故阳生而阴长,阳杀而阴藏。

阳化气,阴成形。

阴阳者,变化之父母,故阳化气,阴成形,言阳化而为气,阴变而成形。

寒极生热,热极生寒,寒气生浊,热气生清,清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生胀,此阴阳反作,病之逆从也。

,音真,余篇仿此。

治病必求于本,故寒极生热,是热之本于寒也。

热极生寒,是寒之本于热也。

寒气为阴,故生浊,热气为阳,故生清,清气在下,则生飧泄,言轻清之气,不从于上,而逆于下,则生飧泄之病矣。

浊气在上,则生胀,言重浊之气,不从于下,而逆于上,则生胀之病矣。

是阴阳相反,从逆失宜,故曰此阴阳反作,病之逆从也,知反作逆从而为病,则治病必求于本矣。

故清阳为天,浊阴为地,地气上为云,天气下为雨,雨出地气,云出天气,故清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏,清阳实四肢,浊阴归六腑。

【中医课堂《黄帝内经》注解】阴阳应象大论篇第五(下)阴阳应象大论篇第五-下北方生寒,寒生水,水生咸,咸生肾,肾生骨髓,髓生肝。

肾主耳。

其在天为寒,在地为水,在体为骨,在藏为肾。

在色为黑,在音为羽,在声为呻,在变动为栗,在窍为耳,在味为咸,在志为恐。

恐伤肾,思胜恐。

寒伤血,燥胜寒。

咸伤血,甘胜咸。

冬季时寒冷由北方南下,故寒生在北方,寒气带来水,水中含咸,此咸乃生出肾脏,肾脏生出骨髓,骨髓乃化生出肝臓,肾管耳窍。

在自然界中为寒,在地下为水,在体内为骨骼,内脏即为肾。

其色为黑,五音律中为羽音,即吹声,发出口中为呻吟,有变化时为战栗,开窍在耳,味道为咸味,情志上为恐惧,过度恐惧必伤及肾臓,唯思念可战胜恐惧。

寒过盛则血必伤,唯燥能胜寒。

过食咸味亦伤血,唯甘能制咸。

故曰,天地者,万物之上下也。

阴阳者,血气之男女也。

左右者,阴阳之道路也。

水火者,阴阳之征兆也。

阴阳者,万物之能始也。

故曰,阴在内,阳之守也。

阳在外,阴之使也。

所以说天地之道,即是万物上下交流循环之道理也。

所谓“阳”者,如男女之不同性也。

左右之分乃阴阳流通之道路也。

所谓“水火”者,意指阴阳外显之表象也。

因此阴阳消长之定律,亦即为万物消长动能之始也。

故有言,阴能停留体内生长循环,乃因外有阳之固守也,而阳能随心所欲的在外固守,也因为有阴之在内控制,提供其源源不断之能源也。

帝曰,法阴阳奈何?黄帝问,阴阳变化消长是如何呢?请说明。

歧伯曰,阳胜则身热,腠理闭,喘麤为之俛仰。

汗不出而热,齿干,以烦冤腹满死。

能冬不能夏。

阴胜则身寒,汗出身常清,数栗而寒。

寒则厥,厥则腹满死。

能夏不能冬。

此阴阳更胜之变,病之形能也。

歧伯说,体中之阳过热,则身体会出现热症,如毛孔开则热气外泄无灾,若正好毛孔闭塞,则呼吸会变为粗大而会俯仰不定。

汗不出而内热盛时,造成牙齿干燥,情绪苦闷烦燥腹部胀满而死。

此种情形如在冬季因外寒或可保存生命,若正值夏令则必凶。

体内阴过盛则生寒症,若毛孔闭锁,阳气不外出,则较无问题。

阴在内阳之守也体现阴阳什么关

系

出自《素问・阴阳应象大论篇第五》:“故曰:天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也。

故曰:阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

”

一、名家注释

吴昆注:“阴静,故为阳之镇守;阳动,故为阴之役使,见阴阳相为内外,不可相离也。

”

张介宾注:“阴性静,故为阳之守;阳性动,故为阴之使。

守者守于中,使者运于外。

以法象言,则地守于中,天运于外;以人伦言,则妻守于中,夫运于外;以气血而言,则营守于中,卫运于外。

故朱子曰:阳以阴为基,阴以阳为偶。

”

张志聪注:“阴静于内,阳动于外,阴阳动静而万物化生。

”

二、经文白话解释

释字:守者,《说文解字》:“守,官守也。

从门,寺府之事也。

寺,廷也;府,文书藏也。

”使者,《说文解字》:“伶也。

从人吏声。

令也。

”《鬼谷子抵巇篇》:“圣人者,天地之使也。

”《准南子・天文训》:“四时者,天之吏也。

日月者,天之使也。

”吏者,《说文解字》:“治人者也。

”

总结以上字典解释的内容,“守”是官吏的职责,掌管法度。

也可以理解为在内的守候。

“使”是役使。

也可以理解为在外的辛勤劳作。

这样看来,“守”和"使”的功能是相对的,彼此有阴阳不同的属性,“守”是向内,“使”是向外。

经文的白话解释:阴在内部,是阳在内的守候;阳在外部,是阴在外的役使。

中医基础理论部分考点《素问,阴阳应象大论》:“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之始能也。

”五味:辛、甘、淡属阳;酸、苦、咸属阴。

命门学说:《难经》:左肾右命门《内经》:命门者,目也《医贯》:“七节之旁,中有小心《景岳全书》:命门为水火之宅元气:通过三焦流行全身宗气:上出息道,下走气街营气:与血同行,还周不休卫气:熏于肓膜,散于胸腹循于胸腹面的经脉自内向外依次为:足少阴肾经,足阳明胃经,足太阴脾经,组厥阴肝经“一源三歧”:指督任冲脉三脉均起于胞中。

经别的循行分布特点可用“离、合、出、入”来加以概括经别的生理功能:○1、加强十二经脉表里两经在体内的联系○2、加强体表与体内、四肢、躯干的向心性联系○3、加强了十二经脉和头面部的联系○4、扩大十二经脉的主治范围○5、加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系《素问·五脏生成篇》说:“多食咸,则脉凝泣而变色;多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛。

则脉急而爪枯;多食酸,则肉胝而唇揭;多食甘,则骨痛而发落。

”(五行相称关系)《素问·生气通天论》说:“味过于酸,肝气以津,脾气乃绝;味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑;味过于甘,心气喘满,色黑,肾气不衡;味过于苦,脾气不濡,胃气乃厚;味过于辛,筋脉沮弛,精神乃央。

”(除《素问·生气通天论》所载的“味过于苦,脾气不濡,胃气乃厚。

”为母子相及外,其他都为五行相乘关系)《素问·阴阳应象大论》指出调整阴阳的具体应用:“其高者,因而越之;其下者,引而竭之;中满者,泻之于内,其有邪者,渍形以为汗;其在皮者,汗而发之;其剽悍者,按而收之;其实者,散而泻之。

审其阴阳以别柔刚,阴病治阳,阳病治阴。

”因时制宜:“用寒远寒,用凉远凉,用温远温,用热远热,食宜同法。

”中医诊断学部分考点西晋王叔和《脉经》,为我国现存最早的脉学专著,24种脉象(《濒湖脉学》27种脉象,《诊家正眼》28脉象)巢元方《诸病源候论》是我国第一部论述病源与病候诊断的专著南宋施发《察病指南》《伤寒金镜录》为论舌的第一部专著危亦林《世医得效方》论述了危重疾病的“十怪脉”周学霆《三指禅》林之瀚《四诊抉微》喻嘉言《寓意草》是当时中医学最完整的病历书写格式忘面色—病色交错:病色相生为吉、顺证:色生病为吉中之顺病生色为吉中小逆病色相克为凶、逆证:病克色为凶中之顺色克病为凶中之逆忘色十法:浮、沉——表证、里证清、浊——阳证、阴证微(面色浅淡)甚(面色深浓)——虚证、实证散(面色疏散)抟(面色壅滞)——新病或病邪将解、久病或病邪渐聚泽(面色润泽)夭(面色枯槁)——精气未衰病轻易治、精气已衰病重难医表8 –望诊(《灵枢·五色》面部名称及所候脏腑)面部名称所候脏腑面部名称所候脏腑现用名称《灵枢·五色》名称现用名称《灵枢·五色》名称额庭(颜)首面鼻尖肝下(面王、准头)脾眉心上阙上咽喉鼻翼旁面王以上小肠眉心阙中肺鼻翼方上胃鼻根阙下(下极、山根)心颧骨下中央大肠鼻柱下极之下(直下、年寿)肝颊挟大肠肾鼻柱旁肝部左右胆人中面王以下膀胱、子处表9 –望诊(《素问·刺热》分候法)面部部位额部鼻部左颊右颊颏部脏腑定位心脾肝肺肾表10 –望诊(常色与病色的鉴别要点)常色总特点明润含蓄分类及特点主色红黄隐隐,明润含蓄(黄色人种)客色客色属于常色范围,可因气候、地域等发生变化病色总特点晦暗、暴露分类及特点善色面色虽有异常,但仍光明润泽恶色面色异常,且枯槁晦暗表13 –望诊(五色主病)表48–脉诊(常见病脉的脉象特征和主病)。

阴阳应象大论篇原文:原黄帝曰:阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。

治病必求于本。

故积阳为天,积阴为地。

阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏,阳化气,阴成形。

寒极生热,热极生寒。

寒气生浊,热气生清。

清气在下,则生飧sūn泄;浊气在上,则生(月真)胀。

此阴阳反作,病之逆从也。

译:黄帝道:阴阳是宇宙间的一般规律,是一切事物的纲纪,万物变化的起源,生长毁灭的根本,有很大道理在乎其中。

凡医治疾病,必须求得病情变化的根本,而道理也不外乎阴阳二字。

拿自然界变化来比喻,清阳之气聚于上,而成为天,浊阴之气积于下,而成为地。

阴是比较静止的,阳是比较躁动的;阳主生成,阴主成长;阳主肃杀,阴主收藏。

阳能化生力量,阴能构成形体。

寒到极点会生热,热到极点会生寒;寒气能产生浊阴,热气能产生清阳;清阳之气居下而不升,就会发生泄泻之病。

浊阴之气居上而不降,就会发生胀满之病。

这就是阴阳的正常和反常变化,因此疾病也就有逆证和顺证的分别。

原文:故清阳为天,浊阴为地,地气上为云,天气下为雨,雨出地气,云出天气。

故清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠còu理,浊阴走五脏,清阳实四肢,浊阴归六腑。

译:所以大自然的清阳之气上升为天,浊阴之气下降为地。

地气蒸发上升为云,天气凝聚下降为雨;雨是地气上升之云转变而成的,云是由天气蒸发水气而成的。

人体的变化也是这样,清阳之气出于上窍,浊阴之气出于下窍;清阳发泄于腠理,浊阴内注于五脏;清阳充实与四肢,浊阴内走于六腑。

原文:水为阴,火为阳,阳为气,阴为味。

味归形,形归气,气归精,精归化。

精食气,形食味,化生精,气生形。

味伤形,气伤精,精化为气,气伤于味。

译:水分为阴阳,则水属阴,火属阳。

人体的功能属阳,饮食物属阴。

饮食物可以滋养形体,而形体的生成又须赖气化的功能,功能是由精所产生的,就是精可以化生功能。

而精又是由气化而产生的,所以形体的滋养全靠饮食物,饮食物经过生化作用而产生精,再经过气化作用滋养形体。

《脉经·辨脉阴阳大法第九》节选释义原文:凡脉大为阳,浮为阳,数为阳,动为阳,长为阳,滑为阳;沉为阴,涩为阴,弱为阴,弦为阴,短为阴,微为阴,是为三阴三阳也。

阳病见阴脉者,反也,主死;阴病见阳脉者,顺也,主生。

关前为阳,关后为阴。

阳数则吐血,阴微则下利;阳弦则头痛,阴弦则腹痛;阳微则发汗,阴微则自下;阳数口生疮,阴数加微必恶寒而烦挠不得眠也。

阴附阳则狂,阳附阴则癫。

得阳属腑,得阴属脏。

无阳则厥,无阴则呕。

阳微则不能呼,阴微则不能吸,呼吸不足,胸中短气。

根据此阴阳以察病也。

寸口脉浮大而疾者,名曰阳中之阳,病苦烦满,身热,头痛,腹中热。

寸口脉沉细者,名曰阳中之阴,病苦悲伤不乐,恶闻人声,少气,时汗出,阴气不通,臂不能举。

尺脉沉细者,名曰阴中之阴,病苦两胫酸疼,不能久立,阴气衰,小便余沥,阴下湿痒。

尺脉滑而浮大者,名曰阴中之阳,病苦小腹痛满,不能溺,溺即阴中痛,大便亦然。

尺脉牢而长,关上无有,此为阴干阳,其人苦两胫重,少腹引腰痛。

寸口脉壮大,尺中无有,此为阳干阴,其人苦腰背痛,阴中伤,足胫寒。

夫风伤阳,寒伤阴。

阳病顺阴,阴病逆阳。

阳病易治,阴病难治。

在肠胃之间,以药和之;若在经脉之间,针灸病已。

释义:大、浮、数、动、长、滑为阳脉,沉、涩、弱、弦、短、微为阴脉。

《伤寒论·辨脉法第一》:【问曰】脉有阴阳者,何谓也?【答曰】凡脉大、浮、数、动、滑,此名阳也;脉沉、涩、弱、弦、微,此名阴也,凡阴病见阳脉者生,阳病见阴脉者死。

【问曰】脉有阳结阴结者,何以别之?【答曰】其脉浮而数,能食,不大便者,此为实,名曰阳结也,期十六日当剧。

其脉沉而迟,不能食,身体重,大便反硬,名曰阴结也。

期十四日当剧。

《辨脉阴阳大法》较《辨脉法》多出阳脉长脉、阴脉短脉一对相对脉象。

《辨脉法》曰:其脉浮而数,能食,不大便者,此为实,名曰阳结也,是阳明里热较盛之势,而阳明病,若能食,名中风;不能食,名中寒。

此处阳明指胃肠道的消化吸收功能。

内经论人之二阴阳者,血气之男女也阴阳,是《黄帝内经》的总纲。

《素问·阴阳应象大论》特地直接以黄帝口气曰:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

”人的阴阳首分男女,“阴阳者,血气之男女也。

”(《素问·阴阳应象大论》)男女大不同,男女有别,《黄帝内经》缺乏性别差异的解剖学论述,而是从生命过程中生理周期的“七八”不同作为男女性别的最主要差异。

1.七八男女《素问·上古天真论》:“女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子;三七肾气平均,故真牙生而长极;四七筋骨坚,发长极,身体盛壮;五七阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七三阳脉衰于上,面皆焦,发始白;七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子;三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极;四八筋骨隆盛,肌肉满壮;五八肾气衰,发堕齿槁;六八阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极;八八则齿发去。

”这一千古经文至今仍有重要意义,明确指出男子以八八为节,女子以七七为节的生、长、壮、老、已的生命发展过程,这一规律虽逾千年,而对于男女生长发育的实际规律的概括基本相符,不能不敬服中国传统文化的深奥。

对于“七”和“八”,是古人长期生活和实践的观察,并在此基础上的概括和升发,不仅仅是一个简单的“数”,更是一个“象”,是易学象数结合在中医应用的典范。

对于女七男八,唐代王冰注曰:“老阳之数极于九,少阳之数次于七,女子为少阴之气,故以少阳之数偶之,明阴阳气和乃能生成其形,故七岁肾气盛齿更发长。

老阴之数极于十,少阴之数次于八,男子为少阳之气,故以少阴数合之。

《易》系辞曰‘天九地十,则其数也’”。

明张介宾《类经·脏象类》中解释说:“七为少阳数,女本阴体而得阳数者,阴中有阳也……。

愚按:男子属阳,当合阳数;女子属阴,当合阴数。

而今女反而合七,男反合八,何也?盖天地万物之道,惟阴阳二气而已。

阴阳作合,原不相离,所以阳中必有阴,阴中必有阳,儒家谓之互根,道家谓之颠倒,皆所以发明此理也。

”此说颇有一定道理。

自然界中万事万物都是阴阳互根的,人也不能例外,故亦是阳中涵阴,阴中涵阳。

所以有国外学者认为从《内经》角度性别分化之前的“黄帝的身体”乃阴阳同体。

以七、八为周期作为对男女性别的区别主要是以生殖能力为标志,“女子月事以时下”,男子“精气溢泻,阴阳和,故能有子”,男女都有着相同的经脉、脏腑、气血等人体组织,但男女之所以不同,正是建立在这些相同生理构造的性别差异,差异之目的在于“阴阳和,故能有子”。

男精女血,“男子以精为主,女子以血为主”作为男女生理病理体质的主要差异。

男女性别差异之目的在于生殖,如果没有了生殖能力,没有了性,便没有了男女的差异。

这一点体现在《内经》曾以胡须有无来分辨男女性别。

《灵枢·五音五味》:“黄帝曰:妇人无须者,无血气乎?岐伯曰:冲脉、任脉皆起于胞中,上循背里,为经络之海,其浮而外者,循腹右上行,会于咽喉,别而络唇口,血气盛则充肤热肉,血独盛者澹渗皮肤,生毫毛。

今妇人之生,有余于气,不足于血,以其数脱血也,冲任之脉,不荣口唇,故须不生焉。

黄帝曰:士人有伤于阴,阴气绝而不起,阴不用,然其须不去,其故何也?宦者独去何也?愿闻其故。

岐伯曰:宦者去其宗筋,伤其冲脉,血泻不复,皮肤内结,唇口内荣故须不生。

黄帝曰:其有天宦者,未尝被伤,不脱于血,然其须不生其故何也?岐伯曰:此天之所不足也,其任冲不盛、宗筋不成,有气无血,唇口不荣,故须不生。

”2.七损八益“七损八益”一词见于《素问·阴阳应象大论》。

原文云:“帝曰:法阴阳奈何?岐伯曰:阳胜则身热,腠理闭,喘粗为之俯仰,汗不出而热,齿干以烦冤腹满死,能冬不能夏。

阴胜则身寒,汗出,身常清,数栗而寒,寒则厥,厥则腹满死,能夏不能冬。

此阴阳更胜之变,病之形能也。

帝曰:调此二者奈何?岐伯曰:能知七损八益,则二者可调,不知用此,则早衰之节也。

”对于经文中“七损八益”一词的解释,历代注家见解不一,综其大意,约有六说:(1)张景岳、李中梓等认为,七为阳数,八为阴数。

损即消,益即长。

阳消阴长为早衰之由,摄生之道宜扶阳抑阴。

如张景岳说:“七损者,言阳消之渐,八益者言阴长之由也……生从乎阳,阳不宜消也;死从乎阴,阴不宜长也。

”(2)与上说相反,认为阳宜损而阴宜益,如张志聪说:“七损八益者,言阳常有余而阴常不足也。

然阳气生于阴精,知阴精之不足,而无使其亏损,则二者可调。

”(3)王冰认为,七损者,女子月事贵于时下;八益者,男子精气贵于充满。

反此则病;(4)丹波元简根据《上古天真论》男女的生长发育过程,认为凡成长阶段为益,衰老阶段为损。

(5)杨上善承上文阴阳更胜之变,把七损八益作症状解,如“阳胜八益为实,阴胜七损为虚”,“阴阳相胜,遂有七损八益”。

(6)方药中先生认为“七损八益”这一问题与养生有关。

损应理解为制,益作滋生解。

七是奇数属阳,八是偶数属阴,此七八两数代称阴阳。

所以七损八益即扶阳益阴的意义,此亦古人养生强调保养元阴的精神”。

各家意见不能得到一致,对“七损八益”的争论,遂成中医学术上一千古悬案。

1973年湖南长沙马王堆汉墓出土的竹简《天下至道谈》中谈到了“七损八益”。

《天下至道谈》中的“七损”是指在房室生活中七种对人体有损害的做法。

“八益”是讲在房室生活中对人体有补益作用的八种做法。

自此之后,人们对“七损八益”的解释都以《天下至道谈》为据,指为房中术语了。

例如1984年出版的全国统编《内经讲义》教材谓:“七损八益,历来注释不一。

近据马王堆出土竹简《养生方·天下至道谈》的记载,属于古代的房中术。

”有学者谓:以《天下至道谈》所论为依据,用来解释《内经》所论‘七损八益’,无不丝丝入扣,着着吻合。

这样,就使一个长期争论不休的学术悬案,终于得到了圆满解决”。

“七损八益”为房中术语,似乎己成定论。

“七损八益”仅仅是房中术语吗?顾植山教授就提出了质疑,《黄帝内经》不是讲房中的著作,“阴阳应象大论”是讨论阴阳五行的大道理的。

相比之下,房中术是小道。

所以,如果将《内经》中的“七损八益”理解为《天下至道谈》中之房中术,不仅不合《内经》旨意,也局限和贬低了“七损八益”的重要意义[3]。

的确,从文献考据角度将“七损八益”释为房中术是一种阐述方法,但房中术的核心还是调和阴阳。

综观古代医家对“七损八益”的注释。

认为“七损八益”是调和阴阳大法的基本精神还是一致的。

七、八、损、益四字皆见于易,兹从易象角度对“七损八益”进行解释。

七八对于“七”和“八”,不能看成一般数字,“七损八益”的“七”、“八”是象数,主要表达的是“象”而不是数。

《素问·阴阳应象大论》的命名,就是因为该篇主旨强调的是自然界的阴阳与人体阴阳之“象”的对应,人体的一切活动需要与自然界的阴阳气化之“象”保持一致,马莳说:“此篇以天地之阴阳,万物之阴阳,合于人身之阴阳,其象相应,故名篇。

”所以凡是拘泥于以数字的七、八来释“七损八益”的都显得牵强。

七、八源于周易的八经卦。

七、八即是数字的实词,又是代表象的虚词。

《上古天真论》的千古绝唱论述,以七、八为基数论述男女生长发育的规律。

王冰注曰:“老阳之数极于九,少阳之数次于七,女子为少阴之气,故以少阳之数偶之,明阴阳气和乃能生成其形体,故七岁肾气盛,齿更发长。

老阴之数极于十,少阴之数次于八,男子为少阳之气,故以少阴数合之。

《易》系辞曰‘天九地十,则其数也’”。

张景岳更进一步分析说:“七为少阳数,女本阴体而得阳数者,阴中有阳也……。

愚按:男子属阳,当合阳数,女子属阴,当合阴数。

而今女反合七,男反合八何也?盖天地万物之道,惟阴阳二气而已,阴阳作合,原不相离,所以阳中必有阴,阴中必有阳,儒家谓之互根,道家谓之颠倒,皆所以发明此理也。

”七为女象,八为男象。

损、益损益二字相对而言,损为减少,益为增加,对此并无异意。

何谓损,从卦象解,山泽损。

何谓益,风雷益。

《易·损·象》曰:“山下有泽,损;君子以惩忿窒欲。

”《易·益·象》曰“风雷,益;君子以见善则迁,有过则改。

”细玩卦象,损卦,下兑上艮,山下有泽,其象正如女子月经来潮,故象征损。

“君子观象而知止忿堵欲”,此句正说明因为女子行经而必须止欲,损之象在人为女子行经之象,行经之时由于出血,对女子而言是损。

益卦,下震上巽,风雷益,自然界风雷交助,象征增益,所谓增益,其表现就是风雷相助后下雨,有雨才能表现为增益。

在人体,其象正是男子性生活兴奋后表现的精气溢泻现象。

《彖》曰:“益动而巽,日进无疆;天施地生,其益无方。

”此语境已经表达得很明显。

七损八益《易》本是:“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

”从损、益之卦象本身及结合《象》、《彖》对损、益的分析,损之最初的象就是女子的月经,益之最初的象就是男子的溢精,这是古人观察到的最直观、最深刻的“象”。

以此来理解“七损八益”显得牵强,却又显得简单。

因为医学本身首先就是来自对自身基本生理现象的观察与体验。

历代医家并不乏从这方面进行解释的。

王冰注云:“《上古天真论》曰:女子二七天癸至,月事以时下。

夫二八天癸至,精气溢泻。

然阴七可损,则海满而血自下;阳八宜益,交会而泄精。

由此则七损八益,理可知矣。

”认为七损者,女中子月经贵于时下;八益者,男子精气贵乎充满,反之则病。

汪机、高世栻同此说。

近代名医秦伯未先生注:“古人以七、八作为男女的纪数,故这里‘七’是指女子,‘八’是指男子。

意思是女子的月经为生理正常现象,应当按月来潮,不来潮便是病(妊娠当然例外),故称损,损字含有不使积聚的意义;男子精气的溢泄是一种生殖能力.应当充实,不充实便是病,故称溢,益字含有不使亏损的意义。

”这是一种将损、益进一步的解释与应用。

女子月经应月而潮,规律月经的出现是生殖功能成熟的标志之一。

血,对人非常宝贵,月经出血为损,但这种损是为了孕育新生命而作的必要准备,虽损却是有益的。

《损·彖》曰:“损,损下益上,其道上行。

损而有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。

曷之用?二簋可用享;二簋应有时。

损刚益柔有时,损益盈虚,与时偕行。

”这里,最重要有是“损益盈虚,与时偕行。

”说明这是自然之理。

男子精满则溢,直观上,精气溢泻之后身体出现的是虚损的感觉,“益,损上益下”。

“精者,身之本也”,精为人身之至宝,加上这种直接体验,所以养生将“凡彼治身,务在积精”,把蓄积体内的精气提升为“治身”的高度,作为修炼人生的一大课题。