第二篇10芳香性

- 格式:ppt

- 大小:451.00 KB

- 文档页数:20

芳香性:环状闭合共轭体系,π电子高度离域,具有离域能,体系能量低,较稳定.在化学性质上表现为易进行亲电取代反应,不易进行加成反应和氧化反应,这种物理,化学性质称为芳香性.芳香性及其理论1865年,德国化学家凯库勒提出了著名的苯分子的正六边形环状结构式,并正式引入“芳香性”这一概念来描述苯及与苯有关的化合物的物理、化学性质。

此后芳香化学引起了人们极大的兴趣。

随着测试技术和量子化学的发展,人们对芳香性的认识逐步深化。

有关芳香性理论的研究一直是有机化学家、结构化学家和理论化学家的主要研究课题之一。

一、芳香性的涵义芳香性(aromaticity)是一个理论概念,其涵义随理论的发展而不断深化。

芳香性是有机化学中最难准确表述的概念之一。

一般所谓的芳香性分子具有以下几个特点:1、C/H比例高芳香性分子大多具有较高的C/H原子比。

从C/H原子比来看,芳香性分子属于高度不饱和分子。

例如:苯(C6H6)的C/H原子比为1﹕1;萘(C10H8)的C/H原子比为1.25﹕1;富勒烯(C60、C70)的C/H原子比甚至为∞。

而脂肪族分子,除乙炔(C2H2)、丁二炔(C4H2)等少数几个以外,绝大多数C/H原子比教低。

2、键长均一化芳香性分子中碳碳单键与碳碳双键键长有趋于一致的倾向,极端情况为苯分子。

X-射线衍射测定表明苯分子中碳碳键并无单双键之别,所有的碳碳键长均为0.1395nm,介于普通的碳碳单键键长(0.154nm)和碳碳双键键长(0.135nm)之间。

3、分子平面化芳香性分子的一个显著特征就是芳环上的组成原子都处在一个平面或接近一个平面内。

虽然平面分子不一定就是芳香性分子,但芳香性分子总是要求分子具有一定程度的平面性。

4、化学性质“反常”化不饱和分子的典型化学性质就是容易发生加成反应。

芳香性分子虽然属高度不饱和分子,却表现出“反常”的化学性质,即难以进行加成反应,更发生易取代反应,而后者正是饱和分子的典型化学性质。

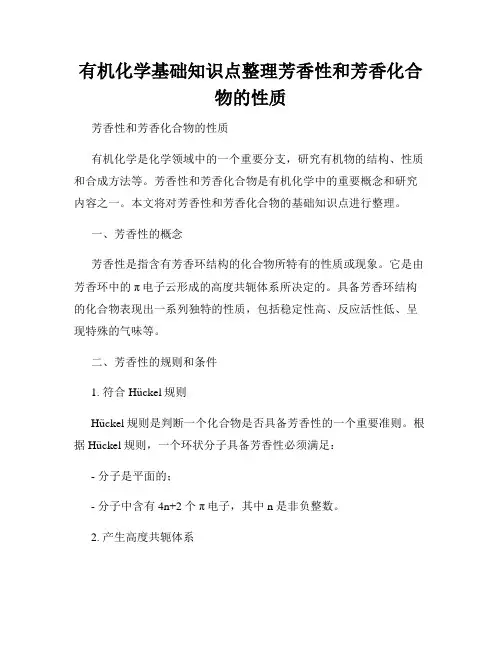

有机化学基础知识点整理芳香性和芳香化合物的性质芳香性和芳香化合物的性质有机化学是化学领域中的一个重要分支,研究有机物的结构、性质和合成方法等。

芳香性和芳香化合物是有机化学中的重要概念和研究内容之一。

本文将对芳香性和芳香化合物的基础知识点进行整理。

一、芳香性的概念芳香性是指含有芳香环结构的化合物所特有的性质或现象。

它是由芳香环中的π电子云形成的高度共轭体系所决定的。

具备芳香环结构的化合物表现出一系列独特的性质,包括稳定性高、反应活性低、呈现特殊的气味等。

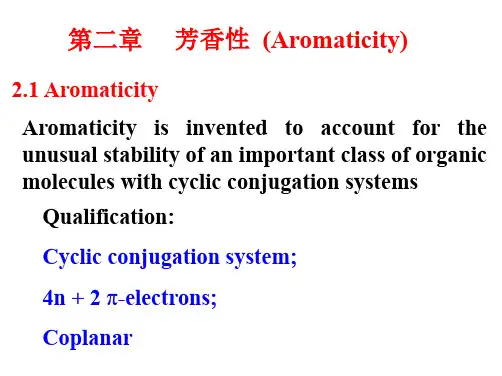

二、芳香性的规则和条件1. 符合Hückel规则Hückel规则是判断一个化合物是否具备芳香性的一个重要准则。

根据Hückel规则,一个环状分子具备芳香性必须满足:- 分子是平面的;- 分子中含有 4n+2 个π电子,其中 n 是非负整数。

2. 产生高度共轭体系芳香性是由共轭体系中的π电子云形成的,因此产生芳香性的分子通常具有大范围的共轭结构。

对于苯环来说,由于其电子云在整个环上共轭,因此苯是最简单的芳香化合物。

3. 具备极性芳香化合物中的芳香环带有电负性较大的原子团,如氧、氮等,因此具备一定的极性。

然而,芳香化合物整体上常表现出较弱的极性,主要由于π电子在环上的扩散。

三、芳香化合物的性质1. 化学稳定性芳香化合物的共轭结构使其更加稳定。

对于具有芳香性的化合物,由于能量更低,其化学稳定性也相对较高。

这也是为什么芳香化合物常用作药物、染料和香料等方面的原料。

2. 同位素标记由于芳香化合物的稳定性,可以通过同位素标记来追踪其在化学反应中的转化过程。

同位素标记技术在有机化学的研究和应用中扮演着重要的角色,有助于揭示化学反应的机理和动力学。

3. 气味和香味芳香化合物常常具有独特的气味和香味,广泛应用于香水、香料和食品添加剂等方面。

因为芳香化合物形成的芳香环结构能够与嗅觉受体结合,产生特殊的感官效应。

4. 光谱特性芳香化合物在红外光谱、紫外光谱和核磁共振光谱等光谱中表现出特殊的峰值和吸收特性,这对于准确鉴定和表征芳香化合物具有重要意义。

有机化学基础知识点整理芳香性的定义与判断芳香性的定义与判断有机化学是研究碳元素化合物的化学性质和反应机理的学科。

在有机化学中,芳香性是一个重要的概念,指的是具有芳香性质的化合物。

芳香性的定义与判断是有机化学基础知识点中的一部分。

本文将从芳香性的定义、芳香性的判断以及具有芳香性的常见化合物等方面进行整理。

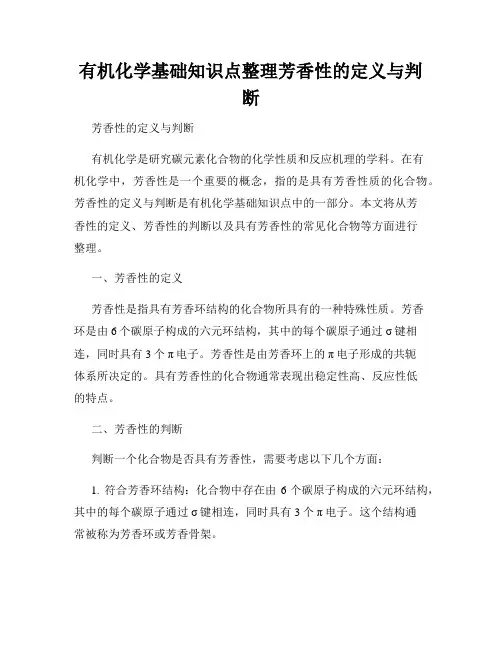

一、芳香性的定义芳香性是指具有芳香环结构的化合物所具有的一种特殊性质。

芳香环是由6个碳原子构成的六元环结构,其中的每个碳原子通过σ键相连,同时具有3个π电子。

芳香性是由芳香环上的π电子形成的共轭体系所决定的。

具有芳香性的化合物通常表现出稳定性高、反应性低的特点。

二、芳香性的判断判断一个化合物是否具有芳香性,需要考虑以下几个方面:1. 符合芳香环结构:化合物中存在由6个碳原子构成的六元环结构,其中的每个碳原子通过σ键相连,同时具有3个π电子。

这个结构通常被称为芳香环或芳香骨架。

2. 共轭体系存在:对于具有芳香性的化合物,芳香环上的π电子会形成一个共轭体系,即π电子在整个芳香环内进行共享。

这种共轭体系的存在是芳香性的重要特征。

3. Huckel规则的满足:Huckel规则是判断一个分子体系是否具有芳香性的经验规则。

根据Huckel规则,化合物中的π电子数必须满足4n+2的形式,其中n为任意正整数。

根据以上条件进行判断,如果化合物符合芳香性的定义,即具有芳香环结构、共轭体系存在以及满足Huckel规则,则可以判定该化合物具有芳香性质。

三、具有芳香性的常见化合物1. 苯:苯是最简单的芳香化合物,化学式为C6H6。

苯的芳香环结构由6个碳原子组成,每个碳原子上还连接有一个氢原子。

苯是一种无色液体,具有特殊的香味。

2. 甲苯:甲苯是另一种常见的芳香化合物,化学式为C7H8。

甲苯的芳香环结构由一个苯环和一个甲基基团组成。

甲苯是一种无色液体,具有特殊的香气。

3. 香兰素:香兰素是一种常见的天然芳香化合物,化学式为C8H6O3。

有机化学基础知识点整理芳香性与芳香族化合物芳香性与芳香族化合物是有机化学中重要的基础知识点。

本文将对芳香性的定义、芳香族化合物的特点以及其常见的衍生物进行整理和讨论。

1. 芳香性的定义芳香性是指化合物具有很强的香气或特殊的气味。

最早由药学家法默尔首次提出,之后由克劳葛斯汀进行了进一步研究并给出了更为精确的定义。

根据克劳葛斯汀的定义,芳香性是由于分子中含有具有共轭的π电子系统。

2. 芳香族化合物的特点芳香族化合物是一类具有芳香性的有机分子。

它们通常具有以下特点:- 具有共轭的π电子系统:芳香族化合物的分子中通常存在连续的π键,这些π键通过杂化形成轨道重叠,形成共轭的π电子系统。

- 稳定性较高:芳香族化合物的共轭π电子系统使得其分子结构稳定,具有较高的热稳定性和不容易发生化学反应的特点。

- 符合亲电取代规则:在芳香族化合物上进行取代反应时,通常遵循亲电取代规则,即取代基会优先进攻电子密度较高的位置,从而保持芳香性。

3. 芳香族化合物的常见衍生物芳香族化合物衍生物的取代位置与种类多种多样,常见的有以下几种:- 单取代体:当芳香环上只有一个取代基时,被称为单取代体。

根据取代基的位置不同,可以分为间位、邻位和对位取代体。

- 双取代体:当芳香环上有两个取代基时,被称为双取代体。

根据取代基的位置关系,可以分为邻位-邻位、邻位-对位以及对位-对位取代体。

- 多取代体:当芳香环上有三个或更多的取代基时,被称为多取代体。

多取代体的取代位置关系更加复杂,常见的有三取代体和四取代体等。

4. 芳香性与反应性芳香性对芳香族化合物的反应性具有重要影响。

由于芳香性的存在,芳香族化合物往往不容易发生加成反应和氧化反应等。

然而,芳香族化合物可以通过亲电取代反应进行取代反应,从而引入新的官能团或改变分子结构。

总结:芳香性与芳香族化合物是有机化学的基础知识点之一。

芳香性的定义是由分子中的共轭π电子系统所引起的香气或特殊气味。

芳香族化合物具有共轭π电子系统、稳定性较高和符合亲电取代规则的特点。

第15卷 第4期 大学化学2000年8月关于芳香性的概念姚子鹏 高 翔 任平达 黄毕生 (复旦大学化学系 上海200433) (云南大理师专化学系 云南671000) 摘要 简要介绍了芳香性概念的发展历史,并从结构、稳定性、反应性能等方面进行了总结。

在有机化学中,芳香性是一个重要的概念。

为了使学生能较好理解和掌握这一概念,我们在教学中从经典的芳香性概念、共振论对芳香性的看法、Hückel规则到核磁共振对芳香性化合物的测定,介绍了这一概念不断深化发展的过程。

并从结构、稳定性、反应性能等方面进行了总结,取得了较好的教学效果。

现把我们的看法进行简单介绍,以供教学参考。

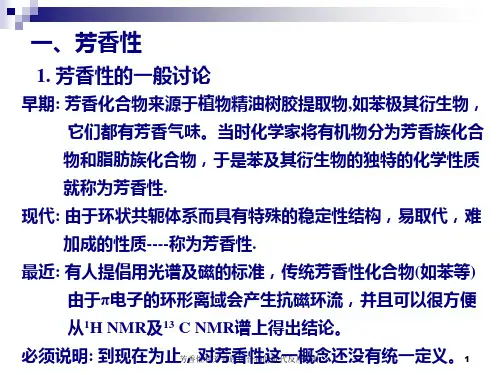

1 芳香性的经典概念 1825年法拉第从鲸油裂解产生气体的冷凝液中发现了苯,接着测定了苯的组成、蒸气压、熔点等物理性质,并得出了苯的正确分子式C6H6。

此后,人们又发现许多具芳香气息的物质中含有苯的母核。

德国化学家凯库勒推断出苯的结构式为。

苯这种高度不饱和的化合物具有与一般不饱和烯烃不同的特殊性质,主要是:(1)环较稳定,在通常情况下不易被化学试剂破坏。

例如:甲苯易被氧化成苯甲酸,保留了苯环。

(2)易取代,难加成。

例如:苯在三氯化铁催化下和氯反应生成氯苯,而没有得到加成产物。

价键理论问世后,后一条表述为苯易亲电取代,难亲电加成。

上面两条就是经典的芳香性概念。

2 共振论对芳香性概念的发展 共振论认为苯主要是Ⅰ和Ⅱ的共振杂化体。

由于共振,共振杂化体(苯的真正结构)比较稳定。

通过比较苯和环己三烯的氢化热(以3个环己烯计),可以计算出苯的共振能为150.6 kJ/mol。

即苯比环己三烯稳定150.6kJ/mol。

Ⅰ∴Ⅱ 如果说经典的芳香性概念中,芳香环的稳定性是根据环对化学试剂的稳定性而言,那么,共振论则进一步把芳香环的稳定性与它具有较低的内能明确地联系起来。

通过氢化热、燃烧热等数值,计算出了一大批芳香族化合物的共振能,从而可以比较各种芳香环的稳定性高低或芳香性强弱。

芳香性高腾高尚王颖李伟(北京大学化学与分子工程学院2005级4班北京100871)当一个人来到这个世上,呼吸着周围的气体的时候,他就开始分辨这个世界的气味了。

各种事物气味有不同的气味,其中有些气味是令人愉悦的,人们就叫它“芳香”。

于是充斥在这个世界的就有了两种气味:芳香的和非芳香的。

然而它们之间并没有明显的界限,如吲哚,它在低浓度的时候是一种香料,而浓度高时却散发着夏天厕所的味道。

同时,这个世界的化合物也分两种,芳香化合物和非芳香化合物,然而作为化学研究者,我们知道它们的定义与芳香的气味却有着明显的区别。

然而,具有讽刺意味的是,我们对于芳香化合物的认识却真的是从“芳香”这种气味开始的。

人类有一种嗜好,总是喜欢在对一些物质有了一定的了解,但很浅显的时候,抽取它们的共同点组建一个概念,来描述这类物质。

芳香化合物也是如此,虽然那些先驱们并不知道他们打开了一个多么绚丽的物质大门。

Ev e ry theory will update itself as time goes by, until a complet ely new theory take up.芳香性的定义就是这样发展的,从现象到理论,从简单到深入,先驱们一步一步的探索,为今天的“芳香性”定义奠定了基础,形成了一幅人类认识发展的历史画卷:一芳香性横空出世——化学性质决定一切人们对于“芳香性”的认识是从“苯”这种奇特的物质开始的。

1825年Fraday从鲸油裂解气之中提取了苯,并进行了初步研究,发现它能在光照射下同氯反应,与硫酸和硝酸也反应,但与钾却不反应;1834年Mitscherlich用苯甲酸脱羧制得了苯,并测得其分子式为C6H6。

由于苯甲酸是从天然来源的安息香酸胶中得到的,而苯是挥发性的,并具有香味,因此当时称它是芳香的。

可是它的特殊性质(如不易加成,易亲电取代)却令人无法用经典理论解释(不饱和度竟如此之大)。

终于在1865年,一位伟大的化学家F.A.Kekule 的一个伟大的梦创了一个伟大的结构式(化学之中的第一个环状结构),初步地开始解释其本质。

综述:芳香性概述“芳香性”是用于描述一些环状化合物特殊稳定性的概念。

在有机化学中, 尤其是针对不饱和环体系、多环体系研究中居重要地位。

自1825年Michael Faraday从煤焦油中分离出苯开始, 芳香化学至今已有近200年的历史。

为了深入了解“芳香性”及其在自然学科中产生的深远影响, 本文简述了其发展历史与本质, 并对芳香性的判断方法进行归类总结。

除了列举实例, 进一步对芳香化合物进行分类以外, 还基于本课题组近年的研究成果, 提出一些新观点。

芳香性的含义“芳香性”一词自使用以来, 科学家们不断发现具备该性质的化合物的各种特征, 并进行了总结与归纳。

这些特征, 一部分是规律的总结, 例如[4n+2]规则; 另一部分则是对化合物本身特征的描述, 例如平面性、键长平均化等。

随着科学研究的不断推进, 其中一些观点被修正甚至推翻, 但仍有一些经典的描述被保留并沿用至今。

仔细考察芳香性的历史, 我们发现“芳香性”事实上是用于描述化合物的特殊稳定性的概念。

换句话说,“芳香性”是一个描述行为特征, 而非表达理论规律的术语。

因此, “芳香性”应该由此类化合物的本质属性决定, 而“芳香性”规律则是对芳香化合物普遍性质的总结。

本文就“传统芳香化合物”的行为特征进行了总结(指Hückel 平面芳香性), 并列于下表中。

另外, 对近年发展的一些芳香性的独特类型, 本文也将结合实例逐一介绍。

通常, 芳香环由于其特殊的稳定性, 化学反应性相对其他非芳香环系要弱得多。

早在1866 年, Erlenmeyer就已经提出了芳香性的反应性判据。

在一般不饱和体系极易发生的反应, 如加成、开环反应中, 在芳香体系均较难实现。

通常芳香环更容易发生取代反应。

核磁共振化学位移(NMR Chemical Shift)芳香化合物产生的独特抗磁环电流, 会导致周围的磁场环境发生变化。

例如苯分子的6个H 原子均处于抗磁环电流的去屏蔽区域,因此其1H NMR 的化学位移值会向低场移动(δ=7。

芳香性是一种化学性质,有芳香性的分子中,由不饱和键、孤对电子和空轨道组成的共轭系统具有特别的、仅考虑共轭时无法解释的稳定作用。

可以将芳香性看作是环状离域和环共振的体现。

一般认为在这些体系中的电子,可以自由在由原子组成的环形结构上运动(离域),这些环形结构含有单键和双键相间,离域的结果是环键的键级趋于均化,给予体系稳定作用。

芳香性的理论最初由凯库勒发展出来,是以六元的苯分子为原型建立起来。

理论中的苯有两个共振形态,并有单键和双键相间,但理论上的两种苯(环己三烯)衍生物的这类异构体在实际上无法检测或分离出来,苯事实上是这两个异构体的“杂化体”,并且具有不考虑电子离域时无法解释的稳定性。

右上图中的双箭头于化学中代表共振的意思,但不代表该分子会变成那两个形态,反而是指该分子处于该两个形态的混合状态。

事实上,那两个形态都不能代表分子实际的形态,但指出了电子大概的分布。

由此可见,分子真实的形态就是那两个形态的融合,而它所发出的电磁波波长就是该两个形态所发出的平均长度。

用组成π键的电子密度分布的位置,来更准确地解释就是电子分布在分子的环的上、下。

数量必定是4n+2的定律,和肯定芳香族分子的环必定是平面。

芳香性化合物的特征[编辑]被分类为芳香性的化合物通常有以下的条件:1. 有一些离域电子组成一些π键,并且令整个环系统可以当成单与双键的组合;2. 给出离域电子形成π键的原子需处于同一个平面;3. 原子需组成一个环;4. 组成π键的电子总数需为4n+2,即不是4的倍数的双数(休克尔规则);5. 可进行亲电芳香取代反应和亲核芳香取代反应。

苯就是一个较好的例子,它适合以上所有条件,并且有6个离域电子(即n=1)。

有4n+2个π电子的化合物通常都是芳香性的。

环丁二烯只有4个离域电子,所以不属于芳香性化合物。

这些只有4n个π电子而又具近似平面结构的环状化合物称为反芳香性化合物。

非芳香族的有机物就叫做脂肪族,脂肪族没有芳香族具有的特殊的共振稳定作用。