野外地形数据的采集与处理

- 格式:ppt

- 大小:875.00 KB

- 文档页数:69

如何进行地理信息系统数据的采集与处理地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种集信息采集、数据处理、分析和可视化等功能于一体的技术系统。

在如今快速发展的信息时代,GIS数据的采集与处理变得日益重要。

本文将介绍如何进行地理信息系统数据的采集与处理,从而更好地应用地理信息系统技术。

一、地理信息系统数据的采集地理信息系统数据的采集是GIS工作的第一步,决定了后续分析和应用的质量。

本节将介绍几种常见的数据采集方法。

1. 传统地理信息数据采集传统地理信息数据采集主要依靠人工实地调查和测量。

例如,通过人工勘测的方式获取地形地貌、土地利用和道路等地理信息。

此外,还可以通过手绘地图、航空摄影以及遥感技术获取图像数据。

2. 全球定位系统(GPS)数据采集全球定位系统是一种通过卫星定位技术获取地理位置信息的方法。

使用GPS设备可以快速准确地测量各种地理属性,如位置、路径和距离等。

GPS数据采集技术可以大大提高数据采集的效率和准确性。

3. 遥感数据采集遥感数据采集是通过航空遥感和卫星遥感技术获取地理信息的方法。

遥感技术可以获取大范围、连续的地理数据,包括地表覆盖、资源分布和环境变化等。

通过遥感数据采集,可以获得大规模、高分辨率的地理信息数据。

二、地理信息系统数据的处理地理信息系统数据处理是GIS工作的核心环节,包括数据输入、数据清理、数据转换和数据分析等过程。

本节将介绍地理信息系统数据处理的基本步骤和常用方法。

1. 数据输入数据输入是地理信息系统数据处理的第一步,主要包括将采集到的各种数据导入GIS软件中。

常见的数据输入方法包括数据导入、数据扫描和数据录入等。

数据输入时需要注意数据质量和数据格式,保证数据的准确性和一致性。

2. 数据清理数据清理是指消除数据中的错误、冗余和噪声等干扰因素,使数据达到可用状态的过程。

数据清理包括数据去重、数据筛选和数据修复等操作。

清理数据可以提高地理信息数据的质量和精度,为后续的数据分析提供可靠的基础。

使用测绘技术进行地形图绘制的步骤与规范地形图作为一种对地表地貌进行准确记录并表现出来的工具,被广泛应用于各种工程规划、地理研究和军事领域。

而使用测绘技术进行地形图绘制则是保证地形图的准确性和可视化效果的重要环节。

下面将介绍一些常用的地形图绘制步骤与规范。

第一步:数据采集地形图绘制的第一步是数据采集。

常用的数据采集手段包括GPS测量、航空摄影测量、遥感图像获取等。

在数据采集过程中,需要选择合适的测量设备和手段,保证数据的精确和全面。

同时,为了获得更好的效果,可以选择多种数据采集手段相互验证和补充。

第二步:数据处理在数据采集完成后,需要对所获得的数据进行处理,以提取出有用的地形信息。

数据处理的具体步骤包括数据预处理、数据配准、数据过滤和数据融合等。

在数据处理过程中,需要注意保证数据的准确性和一致性。

同时,可以利用一些计算机软件和算法,进行数据处理的自动化和快速化。

第三步:地形建模地形建模是地形图绘制的核心环节之一。

在地形建模中,可以根据实际情况选择合适的建模方法,包括三角网、等高线、网格模型等。

在地形建模过程中,需要注意保持地形的连续性和光滑性。

同时,可以利用地形建模软件进行模型生成和编辑,以提高绘制效率和质量。

第四步:图层设计地形图的图层设计是为了使得地形信息能够更加清晰地表现出来。

在图层设计中,可以根据地形特征和绘制目的,将地形要素分成不同的图层,并设计不同的符号和颜色。

在图层设计中,需要注意保持图层之间的一致性和协调性,并确保地形要素的可辨识性和易读性。

第五步:绘制输出地形图的绘制输出是将地形信息呈现给使用者的最后一步。

在绘制输出中,可以选择合适的输出格式和尺寸,包括纸质绘图、数字化输出等。

同时,需要注意保证绘制品质和打印质量。

为了提高绘制效果和使用便捷性,可以使用一些绘图软件和工具进行绘制输出的自动化和规范化。

地形图绘制需要遵循一定的规范和标准,以保证其准确性和可视化效果。

一方面,需要遵守现行的地理信息标准和测绘规范,确保地形图的准确性和可比性。

测绘技术中的数据采集和处理方法在测绘技术中,数据采集和处理方法是不可或缺的步骤。

准确、全面地收集和处理数据,对于绘制精准的地图和进行精确的测量至关重要。

本文将介绍一些常用的数据采集和处理方法,以及它们在测绘领域中的应用。

一、GPS技术全球定位系统(GPS)是一种常用的数据采集技术,通过卫星定位和测量接收器来确定位置坐标。

在测绘中,GPS被广泛应用于土地测量、航空摄影测量和地形图绘制等方面。

通过收集卫星发出的信号,GPS可以提供高度准确的相对位置信息,为测绘工作提供了可靠的数据来源。

二、激光扫描技术激光扫描技术是一种高精度的数据采集方法,通过激光器发射连续或脉冲激光束,扫描地面或物体表面,并测量返回的激光信号的时间和位置信息。

这种技术可以实现对地形、建筑物、桥梁等对象的精确三维建模和测量。

激光扫描技术在城市规划、工程测量和环境监测等领域中得到了广泛应用。

三、卫星遥感技术卫星遥感技术是一种通过卫星获取地球表面信息的方法。

卫星搭载的传感器可以收集地球表面的光谱、热红外和雷达数据,通过对这些数据的处理和分析,可以获取到地表的高程、地物分布和土地利用等信息。

卫星遥感技术在测绘中的应用包括地理信息系统(GIS)制图、土地覆盖分类和环境监测等方面。

四、数码测量技术数码测量技术是一种基于电子设备和数字处理的现代测量方法。

它通过摄影测量、全站仪测量和雷达测距等手段获取数据,并使用计算机软件进行数据处理和分析。

数码测量技术具有高精度和高效率的特点,广泛应用于建筑、水利和交通等领域的测量工作。

五、地理信息系统(GIS)地理信息系统(GIS)是一种将地理空间信息与属性数据相结合的专业软件系统。

它可以对地理数据进行采集、存储、管理、分析和展示,为决策和规划提供支持。

GIS在测绘中的应用包括地图制作、土地管理和环境评估等领域。

六、数字图像处理技术数字图像处理技术是一种利用计算机对图像进行处理和分析的方法。

在测绘中,数字图像处理技术可以用于图像纠正、特征提取和图像融合等方面。

如何进行山地测量和地形分析山地测量和地形分析是地理学和测绘学领域中非常重要的内容。

通过准确测量山地地形特征,可以为地质勘探、土地利用规划、城市建设等提供重要依据。

本文将介绍如何进行山地测量和地形分析的方法和技术。

一、测量仪器和技术在进行山地测量和地形分析之前,我们需要准备一些必要的测量仪器和技术。

其中,最常用的工具是全站仪、GPS定位系统和遥感技术。

1. 全站仪:全站仪是一种测量仪器,可以提供高精度的三维坐标测量,用于测量地点的坐标和高程等信息。

使用全站仪进行山地测量时,需要选择合适的测站点,采集足够的数据,并进行数据处理和分析。

2. GPS定位系统:GPS定位系统是一种基于卫星导航的测量技术,可以提供较高的定位精度。

在山地测量中,GPS可以用于确定测站点的经纬度和海拔高度等信息。

然而,由于山地地形的复杂性,GPS在山地测量中的精度可能会受到一定的限制,需要结合其他测量技术进行辅助。

3. 遥感技术:遥感技术是利用航空或卫星传感器获取地球表面信息的技术。

通过获取山地地形的遥感影像,可以快速获取大范围的地形数据,并进行进一步的分析和处理。

在山地测量中,遥感技术可以为地形分析提供重要的数据支持。

二、地形测量和分析步骤进行山地测量和地形分析时,需要按照以下步骤进行:1. 设定测量目标:首先确定测量的目标和范围,明确需要获取的地形信息和精度要求。

例如,是测量整个山脉的地形特征,还是仅针对某个具体区域进行测量。

2. 数据采集:根据测量目标,选择合适的测量仪器和技术进行数据采集。

利用全站仪、GPS或遥感技术获取山地地形的坐标、高程和影像等数据。

3. 数据处理:将采集到的数据进行处理,包括数据校正、坐标转换和数据配准等操作。

通过数据处理,可以提高测量数据的准确性和一致性。

4. 地形分析:利用处理后的数据进行地形分析。

通过地形分析,可以获取山地地形的高度、坡度、坡向等信息,进一步了解山地地貌的特征和演化过程。

5. 结果展示:最后将地形分析的结果进行展示和呈现。

滑坡防治工程勘查规范中的数据采集与处理要求分析1. 引言滑坡作为一种常见的地质灾害,给人们的生命财产安全带来严重威胁。

为了有效防治滑坡灾害,滑坡防治工程勘查成为必不可少的一项工作。

在滑坡防治工程勘查过程中,数据采集与处理是非常重要的环节,因为准确的数据可以为工程设计和施工提供可靠的依据。

本文将对滑坡防治工程勘查规范中的数据采集与处理要求进行分析。

2. 数据采集要求数据采集是滑坡防治工程勘查的基础工作,准确的数据采集对后续的工程设计和施工具有重要意义。

滑坡防治工程勘查规范中对数据采集提出了以下要求:2.1 野外调查在野外调查中,应对滑坡区域进行全面的地质、地貌、水文等多方面的调查。

要求对滑坡体的形态、分布、岩性、结构、裂隙、坡度等基本特征进行详细记录。

同时,还需要对滑坡附近的地形、地质、水文等要素进行辅助调查和数据采集。

2.2 钻孔调查钻孔调查是滑坡防治工程中常用的手段之一。

在进行钻孔调查时,需要选择合适的钻孔点位,并按照规范要求进行钻孔深度、直径、角度等参数的测量和记录。

此外,还要对钻孔中遇到的地层、裂隙、地下水位等信息进行详细记录。

为了保证钻孔调查的准确性,规范还要求进行岩土样品的采集和标本制备。

2.3 测量与监测测量与监测是滑坡防治工程勘查中的重要环节。

规范要求对滑坡体的变形量、位移速率、裂缝宽度、地下水位等进行准确的测量和监测。

在测量与监测中,需要使用合适的仪器设备,并采用科学的方法和技术进行数据采集。

测量与监测数据的采集要求包括数据的精度、间隔、时长等方面。

3. 数据处理要求数据处理是滑坡防治工程勘查中的重要环节,对采集到的数据进行合理处理可以提高数据的可靠性和准确性。

滑坡防治工程勘查规范中对数据处理提出了以下要求:3.1 数据质量评估对采集到的数据进行质量评估是数据处理的第一步。

要求对数据的完整性、一致性、准确性等进行评估。

如果发现数据存在问题或异常,需要及时进行数据回溯和数据重测,确保处理的数据具有较高的可靠性。

野外地震队采集基础知识及工作流程野外采集是一个系统工程,其中的每一个环节都互相影响互相制约,都对最终采集质量有着不同影响。

为了更好地执行海外地震采集任务,有必要对一些基本的地球物理勘探知识和野外工作流程做一个系统的了解。

本文将针对野外地震采集工程,对一些基本的基础知识和野外采集工作流程做一个系统的介绍1野外采集基础知识系统的掌握野外地震采集的一些必要的基础知识是顺利执行野外地震勘探的基础,不管你处在什么岗位上,要想在野外大显身手,都必须具备必要的理论知识。

下面将从基本概念、观测系统、地震波激发、接收以及野外采集常用软件几个方面概要的介绍一下野外采集的一些基础知识。

1.1基本物探知识1.1.1几个重要的基本概念1.1.1.1 地震波(Seismic Wave)地震波是一种在介质中从一点到另一点传播的弹性扰动。

地震波有几种类型,包括:●两种体波:纵波和横波●面波:瑞利波(地滚波)、斯通莱波、勒夫波、管波1.1.1.2 炮点(Source Point)炮点是指激发地震波能量的位置,激发源可能是炸药、气枪、重锤、可控震源等。

如果采用震源组合,炮点通常指组合中心。

1.1.1.3 炮点距(Source Interval)炮点距指相邻炮点间的距离。

1.1.1.4 炮点线(Source Line)炮点线指炮点沿之布设的一条线,炮点通常等间距布设。

1.1.1.5 炮线距(Source Line Interval)在三维勘探中,相邻炮线间的距离称为炮线距,通常沿垂直于炮线的方向测量该距离。

1.1.1.6 接收点(Receiver Station)接收点指检波器的组合中心位置1.1.1.7 道间距(Receiver Interval)道间距也就是既接收点距,指相邻接收点间的距离。

1.1.1.8 接收线(Receiver Line)接收线指接收点沿之布设的一条线。

1.1.1.9 接收线距(Receiver Line Interval)在三维勘探中,相邻接收线间的距离称为接收线距,通常沿垂直于接收线的方向测量该距离。

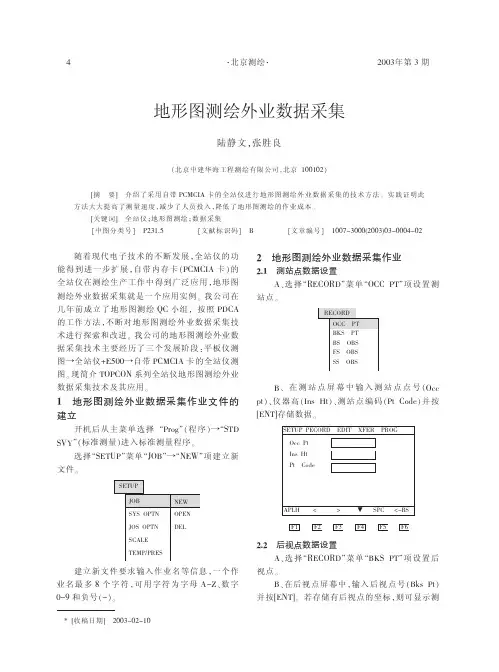

野外数据采集数字测图作业通常分为野外数据采集和内业数据处理编辑两大部分。

野外数据采集通常利用全站仪或RTK GPS接收机等测量仪器在野外直接测定地形特征点的位置,并记录地物的连接关系及其属性,为内业成图提供必要的信息,它是数字测图的基础工作,直接决定成图质量与效率。

数据编码野外数据采集仅仅采集碎部点的位置(点的坐标信息)是不能满足计算机自动成图要求的,还必须将地物点的连接关系和地物诚性信息(地物类别)记录下来。

通常是用按一定规则构成的符号串来表示地物属性和连接关系等信息,这种有一定规则的符号串称为数据编码。

数据编码的基本内容包括:地物要素编码(或称地物特征码、地物属性码、地物代码)、连接关系码(或连接点号、连接序号、连接线型)、面状地物填充码等。

一、国家标准地形要索分类与编码按照《1:500 1:1OOO 1:2000外业数字测图规程》(GB/T 14912—2005)的规定,野外数据采集编码的总形式为:地形码+信息码。

地形码是表示地形图形要素的代码。

在《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T 13923—2006)和《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100—2004)中对比例尺为1 : 500、1 : 1000、1 : 2 000的代码位数的规定是6位十进制数字码,分别为按数字顺序排列的大类、中类、小类和子类码,具体代码结构如图8-16所示。

左起第一位为大类码;第二位为中类码,是在大类基础上细分形成的要素码;第三、第四位为小类码,是在中类基础上细分形成的要素码;第五、第六位为子类码,是在小类基础上细分形成的要素码。

代码的每一位均用0〜9表示,例如对于大类:1为定位基础(含测量控制点和数学基础);2为水系;3为居民地及设施;4为交通;5为管线;6为境界与政区;7为地貌;8为植被与土质。

表8-1为8个大类中大比例尺成图中基础地理信息要素部分代码的示例。

图8-16 碎部点编码规则表8-1 1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素部分代码Xmap数字测图系统的编码是在《基础地理信息要素数据字典第1部分:1 : 500 1 :1 000 1:2 000基础地理信息要素数据字典》 (GB/T —2007)7位编码方式的基础上,扩展了一位的编码,这扩展用来表示要素的表示方法。

地形数据采集方法与步骤地形数据采集是指通过现场勘测、遥感技术、地理信息系统等方法,获取地球表面的地形信息,包括地形高程、坡度、坡向、地形起伏等各种地形特征。

地形数据采集是地理信息系统的重要组成部分,为地理空间分析和决策提供基础数据。

下面是地形数据采集的方法与步骤。

一、地形数据采集方法1.现场勘测:现场勘测是通过人工测量方法,直接采集地形数据。

常见的现场勘测方法包括地面测量、三角测量、水准测量等。

现场勘测方法精度高,能够获取精细的地形数据,但工作量大,费时费力。

2.遥感技术:遥感技术是通过航空遥感、卫星遥感等手段,获取地球表面的地形信息。

常用的遥感数据包括数字高程模型(DEM)、数字地面模型(DTM)等。

遥感技术可以大范围地获取地形数据,但精度相对较低。

3.全球定位系统(GPS):GPS技术经常用于采集地形数据的位置信息。

通过接收卫星信号,测量地理坐标,可以获取地点的经纬度、海拔等位置信息。

GPS技术能够快速准确地测量位置信息,配合其他方法可以获取地形数据。

4.无人机(UAV)技术:无人机技术是近年来发展起来的一种地形数据采集方法。

通过搭载传感器设备的无人机,进行低空遥感拍摄或激光测量,可以获取精细的地形数据。

无人机技术具有灵活性、成本低等优点,在地形数据采集中具有广泛应用前景。

二、地形数据采集步骤1.前期准备在进行地形数据采集前,需要进行一系列的前期准备工作。

(1)确定采集目标:明确采集数据的目的和需求,例如地形高程、坡度等。

根据采集目标确定数据采集方法和设备。

(2)选择适当的设备:根据采集目标和现场环境条件,选择适当的设备,如GPS测量仪、无人机、遥感设备等。

(3)制定采样方案:根据采集目标和现场情况,制定采样方案。

包括采样地点、采样形式、采样密度等。

2.现场测量现场测量是地形数据采集的核心环节,需要准备测量设备和进行测量工作。

(1)设置控制点:根据前期准备的采样方案,确定控制点。

控制点应选择在地形起伏较平缓、能够稳定和方便定位的地点,如平缓的山坡或水平的地面。

地形数据采集方法与步骤地形数据采集是指通过各种手段获取地形信息的过程。

地形数据是地理信息系统(GIS)中的重要组成部分,它可以用于地形分析、地形建模、地形可视化等方面。

本文将介绍地形数据采集的方法与步骤。

一、地形数据采集方法1.现场测量法现场测量法是指在野外进行地形测量,通过测量仪器获取地形数据。

这种方法适用于地形较小、地形复杂、地形变化快的区域。

常用的测量仪器有全站仪、GPS等。

2.遥感技术遥感技术是指通过卫星、飞机等远距离获取地形数据的方法。

这种方法适用于地形较大、地形变化缓慢的区域。

常用的遥感技术有卫星遥感、航空遥感等。

3.数字高程模型(DEM)数字高程模型是指通过数字化技术将地形数据转化为数字高程模型的方法。

这种方法适用于地形数据已经存在的情况下,可以通过数字化技术将地形数据转化为数字高程模型。

常用的数字高程模型有SRTM、ASTER等。

二、地形数据采集步骤1.确定采集区域首先需要确定采集区域,根据采集区域的大小、地形复杂度、地形变化速度等因素选择合适的采集方法。

2.选择采集仪器根据采集区域的特点选择合适的采集仪器,如全站仪、GPS、卫星遥感等。

3.采集数据根据采集仪器的使用方法进行数据采集,保证数据的准确性和完整性。

4.数据处理将采集到的数据进行处理,如数字化、去噪、插值等,生成数字高程模型。

5.数据分析根据需要进行数据分析,如地形分析、地形建模、地形可视化等。

6.数据应用将分析结果应用于实际工作中,如城市规划、土地利用、自然资源管理等。

地形数据采集是一个复杂的过程,需要根据采集区域的特点选择合适的采集方法和仪器,保证数据的准确性和完整性,最终将数据应用于实际工作中。

野外地形数据采集与数据处理一、地形点的描述信息测量的基本工作是测定点位,直接测定点的坐标确定点位,或者通过测量水平角、竖直角、距离来确定点位。

数字测图是通过计算机软件自动处理(自动识别、自动检索、自动连接、自动调用图式符号等),自动绘出所测的地形图。

因此,对地形点必须同时给出点位信息及绘图信息。

数字测图中地形点的描述必须具备3类信息:1.测点的三维坐标;2.测点的属性,即地形点的特征信息; (地貌点还是地物点)测点的连接关系。

3.其中,第一项是定位信息,后两项是绘图信息。

测点是要标明点号,点号在测图系统中是惟一的,根据它可以提取点位坐标。

二、地形编码计算机是通过测点的属性信息来识别测点是哪一类特征点,用什么图式符号来表示,数字测图中是用编码来代替地物的名称和代表相应的图式符号以表明测点的属性信息。

地形编码是一种人为的约定,是联系内业与外业的一种纽带。

我国一推出了关于地形图图式,地形图要素分类代码等国家标准:如《1:500 1 :1000 1 :2000 地形图图式》,1 :《5000 1 :10000 地形图图式》,1 :500 1 :1000 1 :2000 地形图要素分类代码》,《国土基础信息数据分类与代码GB1804-93》等等。

这些标准是我们制定地形编码的重要依据。

地形信息共分九大类,并挨次细分为小类、一级和二级。

分类代码由四位数字码组成:X大类码代码1X小类码名称测量控制点X一级代码代码2X二级代码名称居民地11 平面控制点111 三角点1111 一等1112 二等1113 三等1114 四等在《国土基础信息数据分类与代码GB-13923-92》中,在上述编码基础上又扩充一位:识别位。

(一)、地形编码的原则1. 符合国标、图式分类,符合地形绘图的习惯;2. 力求简洁,便于操作和记忆,符合测量员的习惯;3. 便于计算机处理;4. 编码要有系统性、科学性和可扩充性。

(二)、常见编码方法按照《1:500 1 :1000 1:2000 地形图图式》,地形要素分为十类:(1) 测量控制点(2) 居民地(3) 共矿企业建造物和公共设施(4) 独立地物(5) 道路及附属设施(6) 管线及垣栅(7) 水系及附属设施(8) 境界(9) 地貌与土质(10) 植被常见编码1. 三位整数编码2. 四位整数编码3. 五位整数编码4. 六位整数编码5. 七位整数编码6. 八位整数编码7. 拼音字母编码8. “无编码”系统9. “无记忆编码系统”三、连接信息连接信息可分为连接点和连接线型。