上海市分子影像学重点实验室

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:9

3-D打印蛋白质翻译核心组件在生命科学中的应用*周兆丽1,2,吴佩洋2,沈园园3,廖雪3,曹家翊3,郑昊旸2,宋佳烨3,李萍1,3*(1.上海健康医学院分子影像重点实验室,上海201318;2.上海健康医学院药学院,上海201318;3.上海健康医学院医疗器械学院,上海201318)3-D打印(Three-dimensional Printing),又名为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是基于计算机辅助设计的数字模型逐层构建实体物品对象的一项新技术[1]。

3-D打印应用于包括工业制造、航天航空、建筑、艺术设计、医学、药学等在内的多个领域,被誉为将引领“第三次工业革命”的关键技术之一,是“中国制造2025”的重点支柱[2-4]。

3-D打印诞生于二十世纪八十年代,最初仅限于制造业,后来与数字化技术结合后开始向医学、药学领域发展,可以实现对人体组织胚胎学、病理解剖学等复杂教学模型的精确实体制造,可以制造保持生物活性的细胞、组织器官用于再生医学、医药学试验研究[5-9]。

个性化制造是3-D打印技术制作的突出优势之一,3-D打印可以将抽象的医学知识转化成直观、形象的实体模型[10-13]。

然而,目前的3-D打印,应用多停留于有实体模型、宏观大体可见的组织器官水平,对微观分子世界,分子结构及生命活动的显示,较少见。

基于上述,本研究拟就蛋白质翻译过程这一生命科学重要核心分子生化活动,运用3-D打印技术,以核糖体、核酸、氨基酸为基本元素,使用3ds Max等软件建模,构造3-D模型,使用Cura生成可打印的Gcode格式文件,进行3-D打印,利用打印后的各组件,将微观世界蛋白质的生物合成可视化,推进应用3-D打印翻译核心组件的“乐高式”模具在生命科学中的应用。

1材料与方法1.1辅助软件(3ds Max)制作过程通过3ds Max建立一个三维蛋白质翻译过程,将核糖体、核酸、氨基酸、作用于蛋白质翻译过程的氨基糖苷类小分子药物的形状、尺寸、场景等进行建立,调整参数,摘要:目的:3-D打印已广泛使用于生命科学领域,本研究拟通过3-D打印蛋白质翻译核心组件,提升蛋白质翻译这一生命科学领域核心生化活动的展示效果,推进其在生命科学领域微观世界的“乐高式”科技创新应用。

文/吴树成 李 洪 韩玉珍——访哈尔滨医科大学附属第四医院院长申宝忠教授子影像学是被美国医学会评为未来最具有发展潜力的十个医学科学前沿领域之一,被誉为21世纪的医学影像学。

分子影像学是传统医学影像技术与分子生物学等学科相结合而诞生的新兴学科。

传统医学影像诊断显示的是生物组织细胞病变的解剖变化,而分子影像学则着眼于生物组织细胞或分子水平的生理和病理变化,它不仅可以提高临床诊治疾病的水平,更重要的是有望在分子细胞水平发现疾病,真正达到早期诊断。

对于中国分子影像学的发展而言,申宝忠教授是一位重要的历史见证人与参与者,他曾完成或参与了中国分子影像学研究领域的诸多重要的研究,经历了很多重要的时刻,这使得他本人的经历与治学丰富而多彩。

见到申教授之前,早已耳闻他的声誉,他是是中国分子影像学研究领域的开拓者和奠基人,是中国分子影像学研究的倡导者和领军人物。

他不仅在临床、科研、教学和学术方面取得重要成就,还曾在国内国际多个医学学术组织和医疗机构担任重要职位。

他担任放射科主任期间推行的“综合影像”管理模式已成为国内影像界普遍采纳的模式。

他作为硕士、博士生导师,已经培养了硕士20人、博士6人,其中多人现已成为上海、海南等省市的介入领域的骨干。

. All Rights Reserved.结缘影像医学勤耕不辍申教授1984年毕业于哈尔滨医科大学医疗系,他以优异的成绩毕业留校后,并没有选择大家都羡慕的内科、外科,而是选择了当时很少有人问津的辅助科室——影像专业,也并没有选择大家都向往的黑龙江省省内规模最大、条件最好的两所医院,而是留在当时条件最差的哈医大三院,从此,他成为一名影像科的医生,一干就是27年。

为了快速提高自己的影像诊断专业水平,申教授每天都会翻阅大量的资料与文献,常常读书到深夜,二十几年如一日,风雨不改。

1989年作为哈尔滨医科大学影像学专业第三梯队培养人,申宝忠被送往上海进修,在那里,他遇到了影响他一生的两位老师——全国著名的影像学专家周康荣教授和林贵教授。

超声分子成像进展钱梦騄;程茜;周红生【摘要】超声分子成像是在超声医学成像的基础上,利用靶向超声造影剂为分子探针,以可视化和定量获取活体组织细胞的分子信息为目标的影像术.它不用进行手术活检,不仅可以给出病灶的空间信息,而且能确定它的性质,并可在低的临床风险下,实施针对性的治疗和对疗效进行评估.本文对现有的核医学分子成像,磁共振分子成像,光学分子成像和光声分子成像技术作了简单介绍,着重讨论了超声分子成像技术和应用的进展.【期刊名称】《应用声学》【年(卷),期】2013(032)003【总页数】8页(P182-189)【关键词】分子成像;超声;光声;靶向造影剂【作者】钱梦騄;程茜;周红生【作者单位】同济大学声学研究所上海200092;同济大学声学研究所上海200092;中国科学院声学研究所东海站上海200032【正文语种】中文【中图分类】R445.11 引言超声分子成像(分子影像学)是以超声医学成像为基础,利用微纳米超声造影剂作为靶向定位的分子探针[1],来获取活体组织/病灶的抗原表位(分子信息),实现对组织细胞和分子的生物过程进行定性和定量分析的高分辨率医学成像技术。

它不仅能像现有的医学超声成像技术那样,给出组织/病灶的位置、形状和大小的空间信息,更重要是它能得到病灶“质”的信息:它是“良”性还是“恶”性,它包含有哪些分子过程,它对治疗的响应,它扩散和转移的速度等时变特性。

由于分子成像能不用手术或活检就可对病灶进行病理学诊断,对患者和疾病提出更有针对性的个性化治疗方案,并能进行疗效评估的诊疗技术。

因此,自 1999年以来,超声分子成像随着分子生物学、医学超声影像术和纳米技术[1]的发展而迅速兴起,并在肿瘤[2]、动脉粥样硬化[3]和心血管疾病的早期诊疗中取得重要进展。

由于分子本身太小而难以用现有的无创医学成像技术直接成像,因此利用特殊和敏感的靶向定位造影剂作为分子探针来探测感兴趣的抗原表位(分子信息)是分子成像的核心。

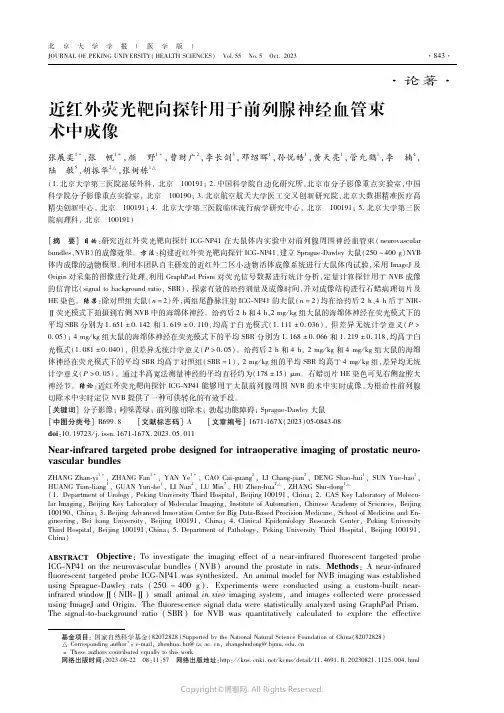

光学精密工程Optics and PrecisionEngineering第27卷第10期2019年10月Vol. 27 No. 10Oct. 2019文章编号 1004-924X(2019)10-2127-09激光散斑血流成像系统中的光源相干性李宜漳S 杨 晖“,李 然S 刘宏业S 范彦郑 刚2孔 平(1•上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093;2.上海理工大学医疗器械与食品学院,上海200093; 3上海健康医学院上海市分子影像重点实验室,上海201318)摘要:针对激光散斑血流成像系统中光源相干性对散斑衬比的影响进行了研究,提岀了一种基于混合遗传算法的散斑图像恢复方案。

首先,分析非完全相干光用于激光散斑血流成像系统时的劣势,说明混合遗传算法恢复被低相干性光源破坏的散斑图像的原理;使用对比度与噪声比来衡量由两种光源成像得到的静态白盘散斑图像质量;最后,将算法分别用 于静态白盘散斑图像和真实的手背血流检测场景。

实验结果表明,相干性较好的单纵模激光器成像得到的散斑图像,较之于相干性较差的半导体激光器成像得到的散斑图像,对比度与噪声比高岀67. 2%;将算法用于质量较差的散斑图像后,其对比度与噪声比提高了 57.7%;将算法用于手背血流检测场景,进行恢复运算后,验证了手指指尖的血流灌注量 平均高于手指关节30%的临床事实。

将本算法用于激光散斑血流成像系统,可以有效消除非完全相干光给散斑衬比分 析造成的影响,获得质量更好的血流图像。

本算法的推广使用可以提高激光散斑血流仪器在光源选择方面的灵活性。

关键词:激光散斑血流成像;散斑衬比分析;血流灌注量;光源相干性;混合遗传算法中图分类号:TN247;TP391. 41文献标识码:A doi : 10. 3788/OPE. 20192710. 2127Source coherence in laser speckle blood imaging systemLi Yi-zhang , YANG Hui" , LI Ran 1 , LIU Hong-ye 1 , FAN Yan-ping 1 , ZHENG Gang 2, KONG Ping 3(1. School of Optical-Electronical and Computer Engineering ,University of Shanghai for Science and Technology^ ^^^.ghai )00093, CMzia ;2. School of Medical Instrument and Food Engineering ,University of Shanghai for Science and T e chnology ,200093, China;3. Shanghai Key Labo 旷 a toQ for Molecu l ar Imaging ,Shanghai University of Medicine and Health Sciences , Shanghai 201318, ^ina)6 author, E^ia 讥:Abstract : This study investigated the influence of the light source coherence in a laser speckle bloodimaging system on speckle contrast analysis. Therefore, a speckle image restoration scheme based on a hybrid genetic algorithm was proposed. First , the disadvantages of using finite coherent Users in alaser speckle blood imaging system were analyzed and the principle of a hybrid genetic algorithm used to restore speckle images destroyed by a finite coherent laser was explained. Then, the Contrast toNoiseRatio (CNR) was used to measurethe quality of static white disk images from two laser收稿日期:2019-03-29;修订日期:2019-05-20.基金项目:国家自然科学基金面上项目(No. 11572201)2128光学精密工程第27卷sources.Finally,to verify the effectiveness of the algorithm,it was applied to the speckle image of a disk and the real blood flow detection s cene on the back of a pared with the CNR of the speckle images obtained by a diode User with low coherence,the CNR of those obtainedby a single longitudinal mode la_serwith good coherence was67.2%higher.When the algorithm was applied to a speckle image of poor quality,the CNR is improved by57.7%.When it was applied to the blood flow detection scene on the back of a hand that had undergone a restoration operation,the clinical fact that the blood perfusion index of the fingertip was30%higher than that of the finger joint was accurately measured.When the algorithm was applied to a laser speckle blood imaging system,the effect of the finite coherent laser on speckle contrast analysis could be effectively eliminated,facilitating the procurement of better blood flow images.Further popularization of this methodcould improve the flexibility of laser speckle blood flow instruments in laser source selection,which has certain application value.Key words:kser speckle blood imaging;specklecoherence;hybrid genetic algorithmcontrast analysis;blood perfusion index;laser1引言激光散斑血流成像(Laser Speckle Blood Imaging,L SBI)是一种高时空分辨率的成像技术,它利用激光照射在生物组织上,对生物组织的后向散射信息进行散斑衬比分析后,能够将组织表层(1mm以内)的毛细血管及其血流的相对变化予以成像。

北京实验室:北京亦庄经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园203邮编:100088 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqbj@

广州实验室:广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼 213室邮编:510320 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqgz@

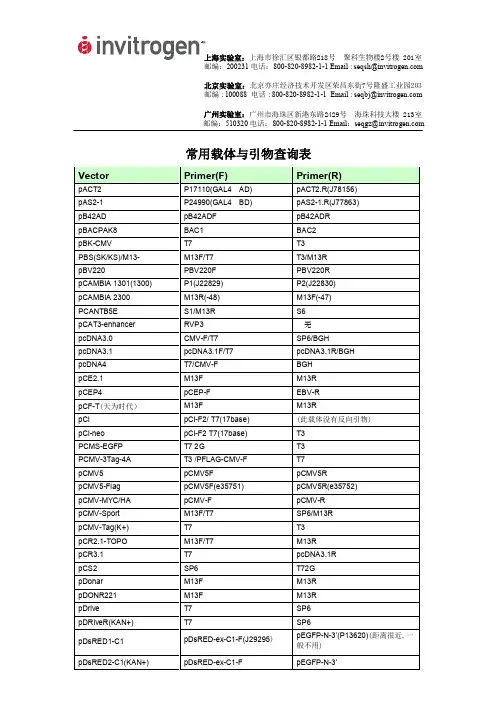

常用载体与引物查询表

北京实验室:北京亦庄经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园203邮编:100088 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqbj@

广州实验室:广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼 213室邮编:510320 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqgz@

北京实验室:北京亦庄经济技术开发区荣昌东街7号隆盛工业园203邮编:100088 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqbj@

广州实验室:广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼 213室邮编:510320 电话:800-820-8982-1-1 Email:seqgz@。

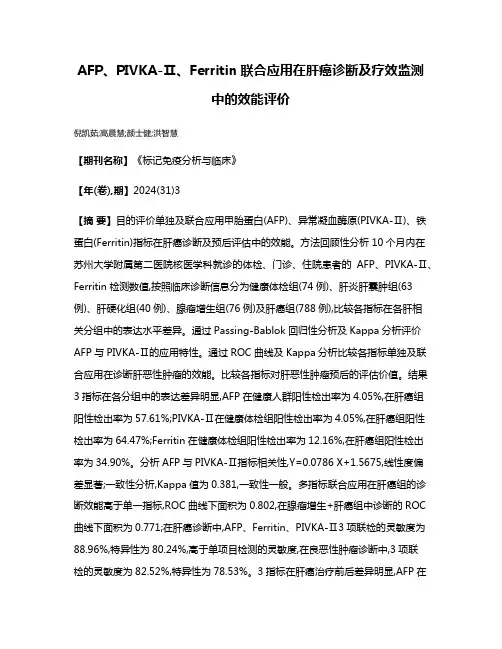

AFP、PIVKA-Ⅱ、Ferritin联合应用在肝癌诊断及疗效监测中的效能评价倪凯茹;高晨慧;颜士健;洪智慧【期刊名称】《标记免疫分析与临床》【年(卷),期】2024(31)3【摘要】目的评价单独及联合应用甲胎蛋白(AFP)、异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)、铁蛋白(Ferritin)指标在肝癌诊断及预后评估中的效能。

方法回顾性分析10个月内在苏州大学附属第二医院核医学科就诊的体检、门诊、住院患者的AFP、PIVKA-Ⅱ、Ferritin检测数值,按照临床诊断信息分为健康体检组(74例)、肝炎肝囊肿组(63例)、肝硬化组(40例)、腺瘤增生组(76例)及肝癌组(788例),比较各指标在各肝相关分组中的表达水平差异。

通过Passing-Bablok回归性分析及Kappa分析评价AFP与PIVKA-Ⅱ的应用特性。

通过ROC曲线及Kappa分析比较各指标单独及联合应用在诊断肝恶性肿瘤的效能。

比较各指标对肝恶性肿瘤预后的评估价值。

结果3指标在各分组中的表达差异明显,AFP在健康人群阳性检出率为4.05%,在肝癌组阳性检出率为57.61%;PIVKA-Ⅱ在健康体检组阳性检出率为4.05%,在肝癌组阳性检出率为64.47%;Ferritin在健康体检组阳性检出率为12.16%,在肝癌组阳性检出率为34.90%。

分析AFP与PIVKA-Ⅱ指标相关性,Y=0.0786 X+1.5675,线性度偏差显著;一致性分析,Kappa值为0.381,一致性一般。

多指标联合应用在肝癌组的诊断效能高于单一指标,ROC曲线下面积为0.802,在腺瘤增生+肝癌组中诊断的ROC 曲线下面积为0.771;在肝癌诊断中,AFP、Ferritin、PIVKA-Ⅱ3项联检的灵敏度为88.96%,特异性为80.24%,高于单项目检测的灵敏度,在良恶性肿瘤诊断中,3项联检的灵敏度为82.52%,特异性为78.53%。

3指标在肝癌治疗前后差异明显,AFP在治疗前后中位数由4.11ng/mL下调至3.2ng/mL,Ferritin在治疗前后中位数由244ng/mL下调至223ng/mL,PIVKA-Ⅱ在治疗前后中位数由161mIU/mL下调至24.78mIU/mL;秩和检验分析治疗前后数值差异,AFP:P<0.0247;Ferritin:P<0.4842;PIVKA-Ⅱ:P<0.0001,AFP、PIVKA-Ⅱ指标变化有更强的临床一致性和预后指导价值。

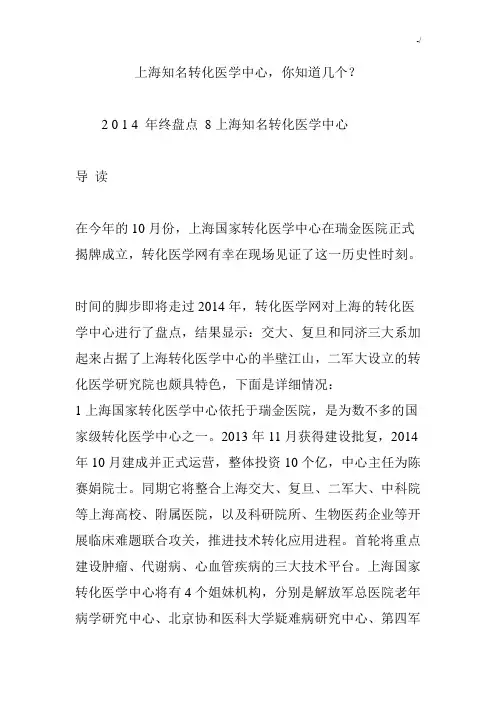

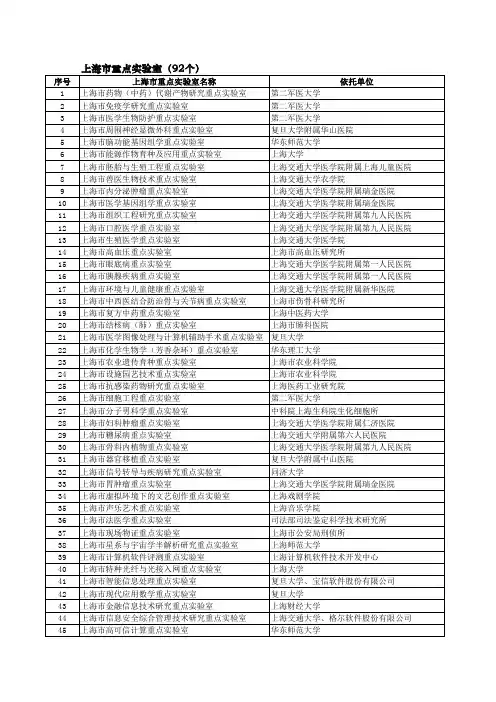

上海知名转化医学中心,你知道几个?2 0 1 4 年终盘点8上海知名转化医学中心导读在今年的10月份,上海国家转化医学中心在瑞金医院正式揭牌成立,转化医学网有幸在现场见证了这一历史性时刻。

时间的脚步即将走过2014年,转化医学网对上海的转化医学中心进行了盘点,结果显示:交大、复旦和同济三大系加起来占据了上海转化医学中心的半壁江山,二军大设立的转化医学研究院也颇具特色,下面是详细情况:1上海国家转化医学中心依托于瑞金医院,是为数不多的国家级转化医学中心之一。

2013年11月获得建设批复,2014年10月建成并正式运营,整体投资10个亿,中心主任为陈赛娟院士。

同期它将整合上海交大、复旦、二军大、中科院等上海高校、附属医院,以及科研院所、生物医药企业等开展临床难题联合攻关,推进技术转化应用进程。

首轮将重点建设肿瘤、代谢病、心血管疾病的三大技术平台。

上海国家转化医学中心将有4个姐妹机构,分别是解放军总医院老年病学研究中心、北京协和医科大学疑难病研究中心、第四军医大学分子医学研究中心和华西医院再生医学中心。

同期,上海广慈转化医学研究发展基金会成立,陈赛娟院士任理事长,基金会支持具创新性的转化医学研究项目,重点支持领域为肿瘤、代谢性、心脑血管、感染与免疫性疾病。

2中国-哈佛医学院转化医学联合中心依托于哈佛大学医学院、中国医学科学院、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院,成立于2012年5月10号;四大依托机构将共同开展癌症、糖尿病和免疫性疾病等疾病的前瞻性临床研究,并组建跨机构、跨学科的协作团队进行转化医学研究以提高对上述重大疾病的发病机理、诊断、治疗和预防的认识。

3国家干细胞工程技术研究中心上海医学转化基地2009年11月18日在上海解放军四五五医院正式成立,由国家干细胞技术工程研究中心主任韩忠朝院士领衔,王振义等8名中外院士组成专家委员会。

?4转化医学合作中心依托于国家新药筛选中心、国家化合物样品库和美国(PerkinElmer)珀金埃尔默公司,成立于2013年4月9日,中美双方将在个性化药物研究领域开展在基因组水平验证反映药物疗效标志物和相关生物信息学的合作研究,并以代谢性疾病为主攻方向,针对亚洲人群研究一套利用新一代测序技术的药效评估手段。

分子影像学名词解释分子影像学是一门研究生物分子在活体内的位置、分布、代谢和相互作用的学科。

它利用各种影像技术,如核磁共振成像、正电子发射断层扫描、单光子发射计算机断层扫描等,对生物体内的分子进行非侵入性的可视化和定量分析。

在分子影像学中,有一些重要的名词需要解释和理解。

1. 核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI):核磁共振成像是一种基于核磁共振原理的影像技术,通过对生物组织中的水分子进行成像,可以产生高对比度的图像,显示出组织的解剖结构以及一些功能信息。

2. 正电子发射断层扫描(Positron Emission Tomography, PET):正电子发射断层扫描是一种核医学技术,通过注射携带放射性标记的分子(如葡萄糖或药物),测量其在人体内的分布以及其代谢过程,从而反映出生物体的生理和代谢活动。

3. 单光子发射计算机断层扫描(Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT):单光子发射计算机断层扫描也是一种核医学影像技术,通过注射放射性同位素标记的药物,测量其在体内的分布情况,然后通过计算机重建成三维图像,用于研究生物体的疾病诊断。

4. 分子探针(Molecular Probes):分子探针是一种用于标记或检测特定分子的化合物。

它可以与目标分子发生特异性的相互作用,从而实现对目标分子的可视化和定量分析。

5. 代谢活性(Metabolic Activity):代谢活性指生物体内的化学反应和能量转换过程。

在分子影像学中,通过测量代谢活性可以了解生物体的生理状态和功能活动。

通过分子影像学的研究,我们可以更深入地了解生物体内分子的结构、功能和相互作用,为疾病的早期诊断、治疗效果评估以及药物研发提供重要的信息和工具。

这些技术的不断发展和创新将进一步推动分子影像学在医学和生命科学领域的应用。

抗血管生成药物在三阴性乳腺癌中的应用及研究进展

王逸云;李星星;毛舒扬;吴凡;潘维;曹宇;王进;解伟

【期刊名称】《海峡药学》

【年(卷),期】2022(34)8

【摘要】三阴性乳腺癌(Triple-Negative Breast Cancer,TNBC)是恶性程度较高

的肿瘤之一,由于其常规化疗效果不佳,且缺乏有效的靶向治疗方案,TNBC仍然是一种预后差、治疗方案选择少的疾病。

抗肿瘤血管生成疗法作为癌症治疗的重要方法之一,目前抗肿瘤血管生成药物在临床肿瘤治疗中已广泛应用。

研究表明,TNBC中

存在包括血管生成因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)在内的血管新生关键基因的异常表达,抗血管生成疗法在TNBC的临床治疗中具有较大潜力,且研究发现抗血管生成疗法对于TNBC的治疗结果有显著的进展,可以作为治疗TNBC

的有效治疗手段,现对抗血管生成药物在TNBC治疗中的应用及研究进展作一综述。

【总页数】5页(P1-5)

【作者】王逸云;李星星;毛舒扬;吴凡;潘维;曹宇;王进;解伟

【作者单位】上海健康医学院药学院;上海市分子影像学重点实验室

【正文语种】中文

【中图分类】R965

【相关文献】

1.小分子抗血管生成药物在乳腺癌中的研究进展

2.MiR-182/FOXF2信号通路在三阴性乳腺癌侵袭及血管生成中的意义

3.血管生成拟态及骨桥蛋白和基质金属蛋白

酶2在三阴性乳腺癌组织中的表达及意义4.扭曲蛋白、波形蛋白、血管生成拟态在三阴性乳腺癌组织中的表达及临床意义5.PD-1/PD-L1抑制剂联合抗血管生成药物治疗晚期三阴性乳腺癌的研究进展

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

血红素/G ̄四链体DNA酶的活性增强研究及其在生物传感器中的应用进展莫艳红aꎬb㊀李㊀晖b㊀王㊀彬b㊀徐晓慧b㊀刘思思b㊀曾冬冬b∗(a上海理工大学医疗器械与食品学院㊀上海200093ꎻb上海健康医学院㊀上海201318)摘㊀要㊀血红素/G ̄四链体DNA酶是一类具有类过氧化物酶活性的DNA分子ꎬ因其具有出色的活性㊁易修饰性和可编程性ꎬ被广泛应用于生物传感器等领域ꎮ本文先是简要介绍了G ̄四链体的结构ꎬ再主要综述了增强血红素/G ̄四链体DNA酶活性的策略及基于血红素/G ̄四链体DNA酶的生物传感器在生物标志物㊁微生物与生物毒素以及金属离子检测中的应用ꎬ并展望了血红素/G ̄四链体DNA酶的未来发展趋势ꎮ关键词㊀血红素/G ̄四链体ꎻDNA酶ꎻ过氧化物酶ꎻ生物传感器中图分类号:O657㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1000 ̄0518(2020)11 ̄1249 ̄13DOI:10.11944/j.issn.1000 ̄0518.2020.11.2001532020 ̄05 ̄21收稿ꎬ2020 ̄06 ̄19修回ꎬ2020 ̄07 ̄08接受上海市自然科学基金(19ZR1474300)和上海市分子影像学重点实验室建设(18DZ2260400)项目资助通讯联系人:曾冬冬ꎬ副研究员ꎻTel:021 ̄65883150ꎻFax:021 ̄65881737ꎻE ̄mail:zengdd@sumhs.edu.cnꎻ研究方向:纳米材料与生物传感器天然过氧化物酶是一种以铁卟啉血红素为辅基ꎬ参与生命体内生理代谢的生物大分子ꎮ生物传感器是一种对生物物质敏感并利用适当的理化换能器将其浓度转换为颜色㊁光㊁电等信号进行检测的新型传感器ꎬ与传统检测方法相比ꎬ具有简便㊁灵敏㊁快速等优点ꎮ天然过氧化物酶可通过催化底物氧化ꎬ如过氧化氢(H2O2)ꎬ使生物传感器产生颜色变化信号㊁电信号或化学发光信号ꎬ从而实现对分析物的检测ꎮ并因其固有的催化活性和与底物结合的特异性ꎬ与其它生物传感器相比ꎬ基于天然过氧化物酶开发的生物传感器具有灵敏度高的特性ꎬ这也使其被广泛地应用于生物传感器领域ꎮ然而天然过氧化物酶对存储条件要求苛刻㊁提取和纯化的过程复杂㊁成本昂贵ꎬ且在恶劣的实验环境下存在不稳定㊁易失活的问题ꎬ这些问题也限制了天然过氧化物酶更广泛的应用[1]ꎮ因此ꎬ研究者们开始致力于设计一种易于合成㊁价格低廉㊁性能稳定且具有过氧化物酶样活性的非蛋白质分子化合物ꎬ用作过氧化物模拟酶ꎮ血红素/G ̄四链体DNA酶(Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme)便是其中一类过氧化物模拟酶ꎬ因具有易于合成㊁价格低廉㊁性能稳定等特性得到了研究人员们的广泛关注ꎮ1994年ꎬBreaker等[2]利用体外筛选技术首次合成了DNA酶(DNAzyme)ꎬ它能催化依赖铅离子(Pb2+)的RNA磷酸酯裂解ꎬ从而进行快速的反应ꎮ随后ꎬTravascio等[3]报道了DNA适配体 ̄血红素复合物具有增强的过氧化物酶活性ꎮ血红素(Hemin)是多种酶的活性辅助因子ꎬ包括过氧化物酶ꎬ具有低的内在过氧化物酶活性ꎮ在金属离子的存在下ꎬ由体外筛选技术筛选的富含鸟嘌呤(G)的单链短序DNAꎬ可通过分子内G ̄四链体(G ̄quadruplex)的形成与血红素紧密结合ꎬ从而形成一种血红素/DNA复合物ꎬ该复合物即Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎬ其过氧化物酶活性明显高于单独的血红素ꎮ也因其具有比天然过氧化物酶更好的热稳定性和生物相容性ꎬ且可编程㊁易修饰以及可通过聚合酶链式反应(PCR)容易地合成而被广泛应用于生物传感器领域ꎮ在这篇综述中ꎬ讨论了G ̄四链体的结构与特点ꎬ增强Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme活性的策略及基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme开发的生物传感器在生物标志物㊁微生物与生物毒素以及金属离子检测中的应用ꎮ1㊀G ̄四链体的结构与特点G ̄四链体在1962年由Gellert等[4]首次发现ꎬ是富含G的DNA链在K+㊁Na+或NH+4等离子的存在第37卷第11期应用化学Vol.37Iss.112020年11月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀CHINESEJOURNALOFAPPLIEDCHEMISTRY㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Nov.2020下折叠成的平行或反向平行的四分体结构ꎬ利用在单链间或单链内对应的G残基之间形成的Hoogsteen型碱基对堆叠排列而成ꎮG ̄四链体由1㊁2或4个DNA分子组成ꎬ其具有许多不同的拓扑结构ꎬ如分子间的四链四链体(图1a)㊁分子间的双链四链体(图1b-1d)和分子内的单链四链体(图1e-1h)ꎬ这取决于富含G的DNA链的数量和方向ꎮG ̄四链体可以与Hemin嵌合形成具有类过氧化物酶活性的Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎬ其表现出来的类过氧化物酶活性受G ̄四链体结构的影响ꎮCheng等[5]研究了平行㊁反平行和混合的反平行/平行G ̄四链体结构的类过氧化物酶活性ꎬ发现分子内平行的G ̄四链体结构具有很强的类过氧化物酶活性ꎬ而分子内反平行的G ̄四链体结构的活性非常弱ꎬ分子间平行的G ̄四链体结构也仅显示出较弱的类过氧化物酶活性ꎬ这是因为分子内平行的G ̄四链体结构有利于血红素的末端堆积ꎮ随后ꎬKong等[6 ̄7]的研究工作表明了G ̄四链体的形成是决定Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme是否具有类过氧化物酶活性的关键因素ꎬ也再次表明了血红素和平行的G ̄四链体形成的复合物具有比由血红素和反平行形成的复合物高得多的类过氧化物酶活性ꎬ血红素的存在还可以促进一些G ̄四链体从反平行结构向平行结构的转化ꎮCheng等[8]的研究表明ꎬ3个G ̄四链环的顺序在G ̄四链体的拓扑构象的形成中起着重要的作用ꎬ环是两个相邻G区域之间的序列ꎮ合适的环转位可以通过增加G ̄四链体与血红素结合亲和力来增强Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的类过氧化物酶活性ꎮG ̄四链体的拓扑结构还受溶液中阳离子的影响ꎬ在K+的存在下形成的G ̄四链体结构主要为平行的G ̄四链体ꎬ在Na+的存在下主要形成反平行的G ̄四链体结构ꎬ而某些情况下ꎬ在NH+4的存在下形成的G ̄四链体结构表现出最强的类过氧化物酶活性ꎬ这是因为NH+4稳定的G ̄四链体具有较高的抗自由基产物降解的能力[9 ̄10]ꎮ这些工作为设计出具有更高类过氧化物酶活性的新型Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme和寻找出此类DNAzyme的新用途提供了巨大的帮助ꎮ图1㊀不同类型的G ̄四链体的示意图ꎬ(a)分子间平行的四链四链体ꎻ(b)分子间平行的双链四链体ꎻ(c和d)分子间反平行的双链四链体ꎻ(e)分子内平行的单链四链体ꎻ(f和g)分子内反平行的单链四链体ꎻ(h)分子内混合平行的四链体[6]ꎮ(箭头代表核苷酸链从5ᶄ-3ᶄ的走向)Fig.1㊀SchematicrepresentationofdifferenttypesofG ̄quadruplex.(a)intermolecularfour ̄strandedparallelquadruplex.(b)intermoleculartwo ̄strandedparallelquadruplex.(candd)intermoleculartwo ̄strandedantiparallelquadruplex.(e)unimolecularparallelquadruplex.(fandg)unimolecularantiparallelquadruplex.(h)unimolecularmixed ̄parallelquadruplex[6].(arrowsindicate5ᶄ-3ᶄpolarity)2㊀增强血红素/G ̄四链体DNA酶活性的策略虽然开发的Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎬ与天然酶相比ꎬ具有稳定性好㊁对环境不敏感和制备成本低等优点ꎬ但它的催化活性仍不能令人满意ꎮ近年来ꎬ研究人员们开发了许多有效的策略来增强Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性ꎬ主要包括添加外源性酶增强剂㊁对DNA序列进行修饰以及对血红素/G ̄四链体DNA酶进行修饰ꎮ2.1㊀添加外源性酶增强剂如上所述ꎬHemin/G ̄quadruplexDNAzyme的类过氧化物酶活性受溶液中所含阳离子的影响ꎬ此外ꎬ研究人员们还发现添加某些外源性酶增强剂可增强Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性ꎮKong等[11]研究了腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)对Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme所介导的反应的影响ꎬ结果表明ATP起积极作用且抑制了ABTS +(3 ̄乙基苯并噻唑啉 ̄6 ̄磺酸)的歧化ꎬ添加2mmol/LATP后ꎬ富含G的DNA序列对血红素的亲和力提高了近2 5倍ꎬ随后ꎬStefan等[12]深入研究了ATP增强Hemin/0521应用化学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第37卷㊀G ̄quadruplexDNAzyme催化活性的机理ꎬ发现ATP是作为稳定剂ꎬ稳定了血红素㊁血红素/G ̄四链体复合物和氧化产生的自由基阳离子ꎬ从而提高了催化的整体效率ꎮStefan等[13]还发现用类似DOTA(1ꎬ4ꎬ7ꎬ10 ̄四(羧甲基) ̄1ꎬ4ꎬ7ꎬ10 ̄四氮杂环十二烷)大环的模板合成的G ̄四分体也对Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性起增强作用ꎬ将其用于检测可将检测方法的灵敏度提高8倍ꎮQi等[14]报告ꎬ生物多胺(精胺(C10H26N4)㊁亚精胺(C7H19N3)和腐胺(C4H12N2))对Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的类过氧化物酶活性均有积极影响ꎬ其中精胺表现出最强的增强作用ꎬ可使Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性增强3 6~6倍ꎬ这是因为精胺不仅保护血红素不受过氧化氢(H2O2)的快速降解ꎬ还可以将G ̄四链体浓缩成有序的微聚集体ꎬ并为催化反应提供有利的微环境ꎮ虽然添加外源性酶增强剂能一定程度上增强Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性ꎬ但添加的酶增强剂通常为高浓度的ꎬ且可能不适合受这些增强剂影响的催化或分析的应用ꎮ2.2㊀对DNA序列进行修饰Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性还受形成G ̄四链体的DNA序列的影响ꎮLi等[15]将DNA双链体结构掺入G ̄四链体中适当的位点提高了酶的活性ꎬ这归因于该策略赋予其较高的与血红素结合的亲和力ꎬ具有四链/双链体结构的抗血栓性寡核苷酸与血红素结合的亲和力通常比没有双链体结构的G ̄四链体结构高4~10倍ꎮKong等[6]发现在TnG4Tm序列的5ᶄ末端添加胸腺嘧啶(T)核苷酸可增强所形成的DNAzyme的活性ꎬ但是在3ᶄ末端添加T核苷酸的作用不大ꎮChang等[16]报道了添加在G ̄四链体核心序列5ᶄ和3ᶄ末端的特定侧翼序列d(CCC)增加了G ̄四链体与血红素结合的亲和力ꎬ从而显著增强了Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性ꎬ该DNAzyme的在含K+的溶液中的米氏常数(Km)为0 7~1 1mmol/Lꎬ远低于被首次报道的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的Km值(2 6~2 9mmol/L)ꎮLi等[17]通过在G ̄四链体的核心序列的3ᶄ末端添加3个相邻的腺嘌呤增强了Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性ꎬ与原始Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme相比ꎬ使用该策略后的DNAzyme的催化活性增强了5~20倍ꎬ腺嘌呤可能类似于天然辣根过氧化物酶(HRP)中的远端组氨酸ꎬ起一般酸碱催化剂的作用ꎮ近期ꎬChen等[18]研究了G ̄四链环和侧翼区域中的近端核苷酸(腺嘌呤(dA)或胞嘧啶(dC)核苷酸)对催化活性的作用ꎮ数据表明ꎬdA/dC可以模仿在血红蛋白活性位点中发现的组氨酸的作用ꎬ当将dA/dC插入G ̄四链环和侧翼区域时ꎬ催化增强是有效的ꎬ分别可使Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性增强4 9和12倍ꎬ但是必须特别注意dA/dC的定位ꎮVirgilio等[19]在形成G ̄quadruplex的序列AG4A和AG6A的中间引入了一个5ᶄ ̄5ᶄ极性位点反转ꎬ以获得d(3ᶄAGG5ᶄ ̄5ᶄGGA3ᶄ)(或AG2 ̄G2A)和d(3ᶄAGGG5ᶄ ̄5ᶄGGGA3ᶄ(或AG3 ̄G3A)ꎬ从而获得具有两个相同外部的G ̄四链体ꎬ即两个3ᶄ ̄末端的G ̄quadruplexꎬ它们对于血红素的结合至关重要ꎬ该策略使Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化活性增强7倍ꎮ这为G ̄四链体形成序列对其整体催化能力的影响提供了宝贵线索ꎬ并为进一步改进提供了思路ꎮ2.3㊀对血红素/G ̄四链体DNA酶进行修饰Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性较低ꎬGolub等[20]考虑可能是因为DNAzyme缺乏其底物结合的位点ꎬ于是该课题组通过将Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme与序列特异性核酸结合位点(适体)共价缀合增强了DNAzyme的催化活性ꎬ最高可增强20倍ꎮDNA适体部分结合的非核苷酸配体充当DNAzyme的底物ꎮ酶与适体的共价缀合将活性位点和识别位点结合成了一个完整结构的杂化结构ꎬ缩短了底物与Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性之间的距离从而提高了对底物的亲和力ꎮ但催化反应会依赖于底物的反复识别和释放ꎬ催化效率又受动力学效应的影响ꎬ所以这种动力学效应是耗时的ꎮZhou等[21]开发了更简单易行的方法来提高Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme与底物结合的亲和力ꎬ即将底物L ̄半胱氨酸与血红素共价结合后ꎬ再与富含G的DNA序列反应ꎬ构建了L ̄半胱氨酸 ̄Hemin/G ̄quadruplex人工自催化复合物ꎬ因为Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme能催化L ̄半胱氨酸氧化为半胱氨酸ꎬ同时生成H2O2ꎮL ̄半胱氨酸与血红素的共价结合提高了该复合物与底物L ̄半胱氨酸结合的亲和力ꎬKm为2 615μmol/Lꎬ远低于Hemin/G ̄quadruplex对L ̄半胱氨酸的Km值(约为8 640μmol/L)ꎬ这是因为L ̄半胱氨酸 ̄Hemin/G ̄quadruplex为L ̄半胱氨酸在活性位点的富集提供了结合位点ꎬ还消除了底物L ̄半胱氨酸的扩散动力1521㊀第11期莫艳红等:血红素/G ̄四链体DNA酶的活性增强研究及其在生物传感器中的应用进展2521应用化学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第37卷㊀学效应ꎬ加快了底物中间体的转移速率ꎬ防止了中间体在扩散过程中的损失ꎮ此外ꎬ该课题组还据此开发了一种新型的自催化平台用于凝血酶的灵敏检测ꎮ然而使用这些策略开发的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme对所检测的靶标有限制ꎮXiao等[22]受阳离子单体增强DNAzyme活性以及阳离子组蛋白对自然界中的阴离子DNA的稳定作用的启发ꎬ将Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme与阳离子肽结合在一起制备了DNAzyme ̄肽共轭物(图2a)ꎮ共价附于DNAzyme的阳离子肽稳定了平行的G ̄四链体结构并增强了与血红素结合的亲和力ꎬ从而增强了Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的催化作用ꎬ与原始DNAzyme相比显示出增强的类过氧化物酶活性高达4倍ꎬ且该策略开发的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme可用于许多应用ꎮ酶折叠成三维结构ꎬ巧妙地排列它们的活性基团ꎬ可以获得显著的催化性能ꎮWang等[23]受此启发先是设计了含谷氨酰胺(Gln)的肽(Q肽)ꎬ然后将其与Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme一起自组装成具有类似辣根过氧化物酶活性位点和催化功能的纳米纤维ꎮ结果表明ꎬQ肽和含有鸟嘌呤的DNA序列(G ̄DNA)对血红素活性具有显著的协同作用ꎮ此外ꎬ引入Q肽ꎬ促进了血红素与底物之间的电子转移ꎬ进一步地提高了催化活性ꎬ与DNA/Hemin或肽/Hemin相比ꎬG ̄DNA/Q肽/Hemin复合物的催化效率提高了10倍ꎮ近期ꎬ我们课题组[24]提出了一种新型的基于DNA四面体支架的DNA酶(Tetrazymes)并通过电化学方法对其催化活性进行了评价(图2b)ꎮ利用DNA纳米结构的稳定性和DNA四面体支架良好的定向性来控制活性中心与电极表面的距离ꎬ从而调控Tetrazymes的酶活性ꎮ我们发现Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme固定在DNA四面体内的Tetrazymes表现出最强的电催化能力ꎬ比无DNA四面体支架的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的酶活性高出6~14倍ꎮ这可能是因为ꎬDNA四面体支架使G ̄四链体对血红素的亲和力增加ꎬ且可以防止Hemin/G ̄四链体的低聚ꎻ由于受到DNA四面体的保护ꎬTetrazymes的活性中心处于更稳定的环境中ꎻHemin/G ̄quadruplexDNAzyme的活性中心均匀分布在空间分离的DNA四面体纳米结构上ꎬ从而使催化位点之间的相互作用最小化ꎬ促进了催化作用ꎮ这类Tetrazymes有可能成为开发电化学酶传感器的通用酶标ꎮ图2㊀(a)将Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme与阳离子肽共价结合的示意图[22]ꎻ(b)利用DNA四面体结构固定Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的示意图[24]Fig.2㊀(a)SchematicdiagramforcovalentcombinationofHemin/G ̄QuadruplexDNAzymeandcationicpeptides[22].(b)SchematicdiagramforHemin/G ̄QuadruplexDNAzymefixedusingDNAtetrahedronstructure[24]2.4㊀其它策略Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme具有较低的催化活性ꎬ还可能是由于血红素会从复合物中解离出来ꎮ血红素基团与DNA寡核苷酸共价结合是提高Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的类过氧化物酶活性较有前途的方法ꎬ合成途径有两种:胺偶联和点击反应[25]ꎮ此外ꎬLiu等[26]通过对血红素辅因子进行功能化修饰开发了具有卓越催化活性的Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎮ他们发现血红素的外围基团ꎬ两个羧基基团ꎬ对酶活性没有作用ꎬ只参与蛋白质残基的相互作用以促进辅因子的结合ꎮ可通过氨基羧酸偶联改变这两个羧基基团ꎬ生成酰胺衍生物ꎬ从而使得血红素辅助因子的末端被功能化ꎮ该课题组的实验结果表明ꎬ该策略大大提高了催化效率ꎬ对于ABTS ̄H2O2催化系统ꎬ催化活性的增强高达11倍ꎬ该改造后的血红素辅因子可能会取代原来的血红素ꎮG ̄四链体的离散单元多聚化以形成多价DNAzyme也是增强DNAzyme的类过氧化物酶活性的新兴设计策略ꎮAdeoye等[27]研究了5个形成G ̄四链体结构的DNA序列(AS1411㊁Bcl ̄2㊁c ̄MYC㊁PS5.M和PS2.M)的多聚化的催化活性ꎮ他们的研究结果表明ꎬ形成平行G ̄四链体结构的DNA序列(AS1411ꎬBcl ̄2ꎬc ̄MYC)的多聚化可通过单体单元之间的协同相互作用使催化速率显著提高ꎬ其中的Bcl ̄2ꎬ从三聚中显示出近8倍的增强效应ꎻ相反ꎬ形成非平行结构(PS5 M和PS2.M)的DNA序列的多聚化没有显示出相似水平的协同增效活性ꎮ该研究报告的简单多聚体构建体为进一步研究如何使用这种方法构建更有效的催化DNA纳米器件提供了基础ꎮ3㊀基于血红素/G ̄四链体DNA酶的生物传感器的应用天然过氧化物酶因具有出色的催化能力经常被用于生物传感器的信号放大ꎮ与天然过氧化物酶类似ꎬ具有类过氧化物酶活性的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme对特定底物具有较高的催化活性ꎬ但比天然过氧化物酶的化学性质更稳定ꎬ这使得Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme逐渐成为天然过氧化物酶的替代物ꎬ被广泛应用于开发生物传感器ꎮ此外ꎬ由于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme还具有催化活性可控㊁生物相容性好㊁可编程㊁易修饰以及和能容易地与核酸放大技术结合的特性ꎬ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme开发的生物传感器具有灵敏度高㊁稳定性好以及操作简便等特点ꎬ因而被进一步应用于生物标志物㊁微生物与生物毒素以及金属离子等方面的检测ꎮ3.1㊀生物标志物的检测生物标志物是指可用于客观评估正常生物学过程㊁致病过程以及治疗干预后的药理反应的指标ꎬ其生化实体覆盖很广ꎬ如蛋白质㊁酶㊁核酸以及体内发现的肿瘤细胞等ꎬ被广泛用于疾病的识别㊁分类㊁早期诊断和预防ꎬ对临床诊断和治疗具有重要的意义[28 ̄29]ꎮ但由于存在于体内的生物标志物含量低㊁背景复杂㊁干扰大ꎬ对其进行检测通常很困难ꎮ所以ꎬ临床上急需一种可准确㊁可靠㊁灵敏且快速的检测方法对其进行检测ꎮHemin/G ̄quadruplexDNAzyme所具有的较高的催化活性㊁高生物相容性㊁高热稳定性㊁可编程㊁易修饰性以及简便制备性成功地吸引了研究人员的关注ꎬ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme开发了一系列用于灵敏地检测生物标志物的生物传感器ꎮ其中用于凝血酶的检测的研究最为常见ꎬ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的生物传感器对其以及其它的生物标志物的检测性能分别如表1[30 ̄33]㊁表2[34 ̄42]所示ꎮ表1㊀基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的生物传感器对凝血酶的检测性能[30 ̄33]Table1㊀DetectionperformanceofbiosensorsbasedonHemin/G ̄quadruplexDNAzymeforThrombin[30 ̄33]SignalamplifierMethodDetectionlimitLinearrangeRef.Goxa/HG ̄DNAzymebElectrochemistry0.3fmol/L1fmol/Lto10nmol/L[30]Cu2O ̄Auc/HG ̄DNAzymeElectrochemistry23fmol/L100fmol/Lto20nmol/L[31]HG ̄DNAzyme/T ̄Aptd/SiO2@GOe@CFfChemiluminescence6.3fmol/L15fmol/Lto25nmol/L[32]HG ̄DNAzyme/peptide ̄PtNTsg@rGOhElectrochemistry15fmol/L50fmol/Lto60nmol/L[33]㊀㊀a.Glucoseoxidaseꎻb.Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎻc.CuprousoxideandAunanomaterialsꎻd.Thrombinaptamerꎻe.Grapheneoxideꎻf.Carbonfiberꎻg.Platinumnanotubesꎻh.Reducedgrapheneoxide.表2㊀基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的生物传感器对其他生物标志物的检测性能[34 ̄42]Table2㊀DetectionperformanceofbiosensorbasedonHemin/G ̄quadruplexDNAzymeforotherbiomarkers[34 ̄42]DetectiontargetMethodDetectionlimitLinearrangeRef.GastriccancerexosomesElectrochemistry9.54ˑ102particles/mL4.8ˑ103to4.8ˑ106particles/mL[34]HepG2aElectrochemistry5cells/mL1ˑ102to1ˑ107cells/mL[35]TargetDNAElectrochemistry54fmol/L100fmol/Lto1nmol/L[36]MicroRNA ̄205Chemiluminescence0.13nmol/L0.4to62.5nmol/L[37]LysozymeChemiluminescence1.25ˑ10-11g/L2.64ˑ10-10to6.6ˑ10-8g/L[38]㊀Continuedonnextpage3521㊀第11期莫艳红等:血红素/G ̄四链体DNA酶的活性增强研究及其在生物传感器中的应用进展4521应用化学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第37卷㊀㊀continuedfrompreviouspageDetectiontargetMethodDetectionlimitLinearrangeRef.CEAbElectrochemistry3.2fg/mL10fg/mLto200ng/mL[39]CEAChemiluminescence63pg/mL0.1to150ng/mL[40]PDGF ̄BBcColorimetry0.055pg/mL0.1to1000pg/mL[41]IFN ̄γdElectrochemistry0.6fmol/L1fmol/Lto50pmol/L[42]㊀㊀a.Humanliverhepatocellularcarcinomacellsꎻb.Carcinoembryonicantigenꎻc.Platelet ̄derivedgrowthfactorꎻd.Interferon ̄gamma.Kong等[30]利用低背景信号的高效靶标活化酶级联电催化技术ꎬ即通过调节靶标诱导的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme和葡萄糖氧化酶(GOx)之间的电催化效率ꎬ建立了凝血酶超灵敏检测的电化学生物传感器(图3a)ꎮ该系统使用刚性DNA四面体(TDN)支架将葡萄糖氧化酶(GOx)锚定在远离电极表面的顶点ꎬ引入目标凝血酶和Heminꎬ就会在电极表面附近的TDN的另一个顶点处形成充当电化学信号探针的Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎬ从而激活高效酶级联电催化ꎬ产生用于目标检测的理想电化学响应ꎮ这种直接化学策略不仅可以避免在现有的两种生物酶的传统级联电催化中的高背景信号ꎬ而且可以同时提高酶级联的电催化效率ꎬ实现生物分子的超灵敏电分析检测ꎮ该电化学生物传感器对目标凝血酶的检测限低至0 3fmol/Lꎮ图3㊀(a)基于Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme的生物传感器检测凝血酶的示意图[30]ꎻ(b)基于Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme的生物传感器检测HepG2细胞的示意图[35]Fig.3㊀(a)SchematicdiagramforthedetectionofThrombinbybiosensorsbasedonHemin/G ̄quadruplexDNAzyme[30].(b)SchematicdiagramforthedetectionofHepG2cellsbybiosensorsbasedonHemin/G ̄quadruplexDNAzyme[35]Huang等[34]报道了一种基于Hemin/G ̄Quadruplex辅助信号放大策略的灵敏传感器ꎬ用于胃癌外泌体的电化学检测ꎮ该平台包含抗CD63抗体修饰的金电极和胃癌外泌体特异性适体ꎬ适体连接至与G ̄四链体环形模板互补的引物序列ꎮ当胃癌外泌体存在时会触发滚环扩增(RCA)并生成大量的G ̄四链体单位ꎮ然后产物与血红素一起孵育形成Hemin/G ̄quadruplexDNAzymeꎬ这种类似于过氧化物酶的DNAzyme会催化H2O2的还原并产生电化学信号ꎬ从而实现胃癌外泌体的特异性检测ꎮ该适体传感器对胃癌外泌体的检测限为9 54ˑ102particles/mLꎬ线性响应范围为4 8ˑ103~4 8ˑ106particles/mLꎮ该电化学适体传感器的检出限低于大多数先前报道的方法ꎬ其高灵敏度归因于Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme对RCA反应产生的过氧化氢还原和信号放大的联合作用ꎮChen等[35]基于多支杂交链反应扩增策略和DNA纳米结构建立了一种适体传感器ꎬ用于人肝癌细胞(HepG2细胞)的灵敏电化学检测(图3b)ꎮ将扩展了适体的DNA四面体修饰在金电极上ꎬ其特异性捕获HepG2细胞后ꎬ借助适体和HepG2细胞的特异亲和力ꎬ将由MIL ̄101(一种典型的Fe ̄金属 ̄有机骨架)@AuNPs㊁HRP以及Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme合成的功能性杂合纳米探针附着到细胞上ꎬ形成三明治结构ꎮ功能性杂合纳米探针在H2O2的存在下氧化对苯二酚(HQ)产生电化学信号ꎬ从而实现对HepG2细胞的检测ꎮ该生物传感器由于采用了MIL ̄101@AuNPs㊁HRP和Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme作为三重信号放大ꎬ且引入了DNA四面体结构ꎬ显示出高选择性㊁可接受的灵敏度和良好的可靠性ꎬ其检测下限为5个细胞/mLꎮGao等[36]基于邻近杂交触发Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme形成ꎬ构建了一种无标记的电化学DNA传感器ꎮ首先将硫醇化修饰的G ̄DNA1固定在Au电极表面上ꎮ在存在目标DNA的情况下ꎬ就会通过形成Y型结构三元复合物触发G ̄DNA1ꎬHemin和G ̄DNA2的邻近组装ꎬ导致Hemin/G ̄QuadruplexDNAzyme的形成ꎬ从而生成电化学信号ꎮ该传感器观察到的信号增益实现了54fmol/L的检测极限ꎬ线性动态范围为100fmol/L~1nmol/LꎮSun等[38]制备了溶菌酶适体(L ̄Apt)和Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme修饰的石墨烯量子点@氧化石墨烯@碳纤维复合材料(DNAzyme/L ̄Apt/GQDs@GO@CF)ꎬ并利用此复合材料实现了对溶菌酶(LZM)的灵敏化学发光检测ꎮ该课题组先是合成了GQDs@GO@CF复合材料ꎬ然后ꎬ将L ̄Apt固定在GQDs@GO@CF的表面上ꎬ提高了复合材料的特异性识别能力ꎻ随后ꎬ通过碱基互补配对作用将具有类过氧化物酶活性的Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme与L ̄Apt结合在一起ꎮ当LZM存在时ꎬ由于LZM与L ̄Apt之间具有较强的特异性识别能力ꎬDNAzyme将从L ̄Apt/GQDs@GO@CF表面被释放出来ꎬ释放的DNAzyme便进一步催化CL(化学发光)反应ꎬ产生CL信号ꎬ实现对LZM的检测ꎮ由于GQDs@GO@CF为L ̄Apt提供了丰富的结合位点㊁LZM与L ̄Apt之间具有较强的特异性识别特性以及Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme具有较高的催化活性ꎬ该用于LZM检测的CL生物传感器显示出较高的灵敏度ꎬ线性范围为2 64ˑ10-10~6 60ˑ10-8g/Lꎬ检测限为1 25ˑ10-11g/LꎮHemin/G ̄quadruplexDNAzyme所具有的比天然过氧化物酶更高的稳定性以及较高的催化活性ꎬ使得基于其开发的用于生物标志物检测的生物传感器与传统生物传感相比ꎬ具有稳定性㊁灵敏度和准确度更高的特性ꎮ除此之外ꎬ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的电化学生物传感器还具有检测装置轻便㊁廉价㊁响应时间短以及易于微型化和集成化的优点ꎬ但附加的电子介质会使电化学生物传感器的化学背景信号较高ꎬ检测限较高ꎮ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的化学发光生物传感器是一类以高灵敏的CL反应为换能反应且用来确定某些生物组分含量的生物传感器ꎬ具有检测限低㊁线性工作范围广㊁信燥比高等特点ꎬ但其特异性较差ꎬ未来可通过引入一些特定的识别材料来改善ꎮ尽管目前基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme开发的用于生物标志物检测的生物传感器已具有较好的灵敏度和准确度ꎬ但它仍有改进的可能性ꎬ这一点可从提高Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的稳定性和催化活性出发ꎬ也可结合具有优异性能的纳米材料ꎮ3.2㊀微生物与生物毒素的检测食源性致病微生物ꎬ如单核细胞增生性李斯特菌㊁沙门氏菌㊁金黄色葡萄球菌㊁大肠杆菌O157:H7ꎬ可通过污染食物而导致人类或动物食物中毒甚至患上威胁生命的食源性疾病[43]ꎮ生物毒素是微生物的次生代谢产物ꎬ对人类和动物具有肾毒性㊁致畸性和致癌性ꎬ且一旦进入食物链便很难去除[44]ꎮ生物毒素中最常见且毒性较强的是黄曲霉素和赭曲霉素ꎬ广泛存在于谷类和豆类等农产品中ꎮ因此ꎬ对食品中的微生物与生物毒素进行检测具有重要意义ꎬ然而ꎬ传统检测方法大多需要使用较为复杂的设备且不能实现快速的现场检测ꎮHemin/G ̄quadruplexDNAzyme的出现为开发快速㊁简便㊁灵敏的用于微生物与生物毒素的检测的生物传感器提供了可能性ꎬ对于微生物ꎬ通常是利用其自身的DNA序列实现对其的检测ꎬ而生物毒素ꎬ通常可简便地基于适体实现检测ꎮ近年来ꎬ基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的生物传感器对微生物与生物毒素的检测性能如表3[45 ̄51]所示ꎮLiu等[45]开发了基于Hemin/G ̄quadruplexDNAzyme的环介导等温扩增(LAMP)生物传感平台ꎬ用于单核细胞增生李斯特菌的比色检测(图4a)ꎮ该课题组设计了4种引物以与目标DNA中的6个不同序列杂交ꎬ从而在LAMP步骤中进行了高度特异性的扩增ꎮ在添加Hemin的情况下ꎬ在LAMP中同时扩增的G ̄四链体序列会形成DNAzymeꎮ具有类过氧化物酶活性的DNAzyme将无色的ABTS氧化为绿色的ABTS +ꎬ从而实现单核细胞增生李斯特氏菌的比色检测ꎬ该测定法每次反应可特异性检测出低至5521㊀第11期莫艳红等:血红素/G ̄四链体DNA酶的活性增强研究及其在生物传感器中的应用进展。

上海市公共卫生临床组织架构党委办公室(含组织部、统战部)宣传文明办公室纪检监察办公室院长办公室(含综合档案室,应急办公室、世界卫生组织合作中心办公室、红十字办公室挂靠) 医务部(含病案统计室、产科安全办公室、医保办公室、医疗纠纷办公室、职工保健科)门诊办公室护理部质量管理办公室感染控制科教育科(含传染病教研室)科研部瞬期、捐赠氧新发罪现彳施 人力资源部(含人事档案室,绩效管理办公室挂靠)财务科(含收费处、结账室、成本核算办公室)审计室综合信息科后勤保障部(总务科、基建科、保卫科挂靠)物资管理部(国有资产管理办公室挂靠)工青妇办公室杜工部退管会办公室医院发展部临朋室医技科室I —内科系统感染与免疫科、感染科、血友病感染科、肝病科、肝胆内科、重症肝病科、综合内科、 消化内科、结核科、呼吸内科、肿瘤内科、心内科、神经内科、皮肤性病科、血液净化中心、肾内科(筹)、重症医学科(筹)、血液科(筹)—外科系统普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、骨科、介入科、神经外科、疼痛科、康复科、麻醉科(筹)、整形医学科(筹)—妇产科—儿科(含新生儿室)—中医系统:中医科、中西医结合科— 五官科系统:眼科、耳鼻喉科、口腔科—内镜中心—急诊科—健康管理中心—超级细菌科(筹)— 国际旅行医学部(筹)1— 功能重建医学中心(筹)I —病理科—放射科—超声医学科—检验医学科—药学部—营养科1—功能检查科18上海医药2020年第41卷增刊-1期上海市新发与再现传染病研究所科学研究部实验动物部生物安全三级实验室I — 运行•务部(药物临床试验机构办公室、成果转化与法务办公室挂靠)2-上海公医学研究院—技术研发部(疫苗与免疫硏究中心挂靠)— 临床研究部(新药临床研究中心、生物治疗临床研究中心挂靠)I —技术评估中心L 上海市新发与再现传染病研究所—上海市艾滋病诊疗中心—— 市(局)级及以上临床研究机构 —上海产科肝病监护中心 —上海市危堇孕产妇抢救会诊中心1—上海市分子影像学重点实验室转化医学中心内设研究机构厂艾滋病皓床医学研究中心—18菌体与耐药研究所—畴性疾病影像医学研究所—华东病原生物学研帧—结核病研究中心—结核病外科诊疗中心—肝病临床研究中心—护理学研究所1—院士工作站—— 内蹄育晡 一公卫大学(下设公卫大学办公室)上海医药2020年第41卷増刊-1期19。

分子影像学:转化医学的重要载体黄钢;刘建军【摘要】分子影像学引领着21世纪医学影像学的发展方向,是连接分子生物学和临床医学的桥梁,有助于在活体分子水平上四维揭示发病机制与关键药物靶点,成为当今转化医学的关键载体,将革命性地影响现代医学模式.【期刊名称】《上海交通大学学报(医学版)》【年(卷),期】2010(030)009【总页数】3页(P1021-1023)【关键词】分子影像;转化医学【作者】黄钢;刘建军【作者单位】上海交通大学,医学院临床核医学研究所,上海200127;上海交通大学,医学院临床核医学研究所,上海200127【正文语种】中文【中图分类】R445转化医学是美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)在2003年提出的健康领域新概念。

其实质是将分子生物学研究成果实时有效地转化到临床实践,成为临床切实可行的理论、技术、方法和药物等;并将临床的实际问题及时引入基础研究,构成以临床问题为研究导向、成果应用为研究目标的研究过程。

因此,转化研究是一个双向、开放、全方位的研究路径,也是一个往返循环、持续向上、永无止境的研究过程。

实时定量、可视监测则是转化平台上最关键的评价手段,失去科学客观的评价,转化医学则难以实现[1-2]。

分子影像学作为当今医学影像学发展的方向,以分子生物学为基础,借助现代医学影像技术真正实现在活体上用无创伤可视化技术,从细胞及分子水平动态定量观测功能蛋白(受体、酶)和功能基因表达及产生作用的实时成像;其优势是动态客观地定量描述启动疾病发生的分子作用、促进疾病发展的基因表达、反映疾病预后的蛋白变化、评估治疗效果的动态反映、设计研发新药的靶点定位与机制研究等。

由此可见,分子影像学将直接影响与变革现代和未来的医学模式,直接联系基础研究与临床应用,是当今转化医学实现最关键的载体[3-5]。

1 分子影像技术分子影像技术的目的就是对期望的人体内部特定分子靶点进行特异性标记成像。

上海市影像医学研究所成立八周年学术研讨会暨周康荣教授七

十华诞庆祝活动侧记

中山医院放射科

【期刊名称】《中国医学计算机成像杂志》

【年(卷),期】2009(015)006

【摘要】@@ 2009年1O月24日,中山医院放射科、上海市影像医学研究所主办了上海市影像医学研究所成立八周年学术研讨会暨周康荣教授七十华诞庆祝活动.参加的嘉宾有中山医院领导、上海市放射学会领导、上海市放射学界同行和全国各地的同行.下午,中山医院放射科主任王建华教授宣布会议开始,上海市影像医学研究所所长周康荣教授致欢迎辞简单回顾了建所前后取得的成就,并以高标准展望未来.【总页数】1页(P506)

【作者】中山医院放射科

【作者单位】

【正文语种】中文

【相关文献】

1.上海市影像医学研究所成立8周年学术研讨会暨周康荣教授70寿辰庆祝活动在上海举行 [J], 曹厚德

2.上海市影像医学研究所成立8周年学术研讨会暨周康荣教授70寿辰庆祝活动在上海举行 [J], 曹厚德

3."庆祝钱仁康教授诞辰九十周年暨学术生涯七十周年"学术研讨会综述 [J], 董蓉

4.八载耕耘结硕果百期华章誉八闽──《福建金融》创刊八周年暨发行100期庆

祝活动侧记 [J], 刘正汉

5.全国著名中医学家李今庸教授八十华诞暨从医六十七周年、执教四十八周年学术思想研讨会征文通知 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

上海医学真菌分子生物学重点实验室2018年度总结会议佚名

【期刊名称】《中国真菌学杂志》

【年(卷),期】2018(13)6

【摘要】2018年12月21日,上海市医学真菌分子生物学重点实验室召开了年度总结会。

会议由学术委员会主任委员陈洪铎院士主持,副主任委员廖万清院士、委员施伟民教授、戚中田教授、赵敬军教授和翟明教授、温海教授出席了本次会议。

廖万清院士致辞后,长征医院李钢政委致辞,潘炜华教授汇报了2018年度重点实验室的工作进展、研究成果以及所面临的问题与挑战。

学术委员会对实验室2018年度工作总结进行了审议,展开了热烈的讨论和交流,对所取得的成绩给予了充分的肯定和高度评价。

【总页数】1页(P384)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.2018年西藏高原相关疾病分子机制与干预研究重点实验室学术委员会全体会议暨第二届西藏高原医学论坛在我校举行 [J],

2.2018中国感光学会生物与医学成像专业委员会第一届二次会议在上海成功召开[J], ;

3.2018年西藏高原相关疾病分子机制与干预研究重点实验室学术委员会全体会议暨第二届西藏高原医学论坛在我校举行 [J], ;

4.上海市妇科肿瘤重点实验室学术委员会会议在上海交通大学医学院附属仁济医院举行 [J],

5.上海交通大学医学院附属新华医院第二届全国深部真菌感染学术会议征文通知[J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。