第三章合金的时效

- 格式:ppt

- 大小:4.17 MB

- 文档页数:58

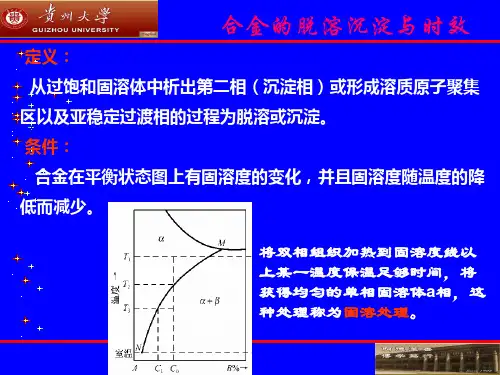

时效一、时效在一定的温度下,保持一定的时间,过饱和固溶体发生分解(称为脱溶),引起铝合金强度和硬度大幅度提高,这种热处理过程称之为时效。

二、时效强化机理7×××系合金时效过程中的沉淀析出顺序为: SSSS(过饱和固溶体)→GP区→η′(MgZn2)→η(MgZn2)。

若Zn:Mg比较低,一些铝合金会出现T相(Al2Mg3Zn3),T相析出序列可表示为:SSSS→GP区→T′(半共格) →T,由于时效温度一般低于200℃通常很少在合金中发现T相。

6xxx系(Al-Mg-Si系)铝合金SSSS→GP区→β’相→β相(Mg2Si相)。

金属强化取决于位错与脱溶相质点间的相互作用。

时效过程中分解产生的析出相能阻碍位错运动,从而提高合金强度。

析出相对位错的阻碍作用主要有切过机制和奥罗万绕过机制。

在沉淀析出的早期阶段,形成小尺寸的GP区和亚稳相η’相,位错滑移需-切割析出相,使基体得到明显强化。

随着时效时间的延长,析出相的尺寸增大,合金强度增加。

在沉淀析出的后期,主要发生亚稳相η’向平衡相η的转变以及η相的粗化,此时位错线采取绕过方式移动,因为绕过析出相所需的临界切应力比切过所需的低。

随着时效时间的延长,析出相明显长大,强化效果降低,强度下降。

合金的强度主要由晶内析出相GP区和η’相的体积分数、形貌尺寸和分布所决定。

沉淀相的体积分数越大,分布越均匀致密,合金的强度越高。

通常切割机制比绕过机制的强化效果好。

切割机制的强化效果随质点体积分数和尺寸的增大而增大,而绕过机制的强化效果则应随质点体积分数的减小和尺寸的增大而减小。

合金在时效过程中的强度变化的特征:开始阶段的脱溶相(GP区或某种过渡相)与基体共格、尺寸很小,因而位错可以切过。

此时的屈服切应力增量取决于切割脱溶相所需的应力。

继续脱溶时,脱溶相体积分数(ƒ)及尺寸(r)均增加,切割它们所需应力加大,使强化值增加,经一段时间后,ƒ会达到一定值,脱溶相将按奥斯特华德熟化过程规律增大尺寸,使合金进一步强化。

第1篇一、实验目的本次实验旨在研究铝合金时效处理对材料性能的影响,通过对比不同时效条件下的硬度、强度和耐腐蚀性能,分析时效处理对铝合金性能的优化效果。

二、实验材料与方法1. 实验材料:选用某型号铝合金板材,尺寸为100mm×100mm×10mm。

2. 实验方法:- 时效处理:将铝合金板材分别进行以下时效处理:- 人工时效:将板材加热至180℃,保温2小时,自然冷却至室温;- 自然时效:将板材在室温下放置,自然时效30天;- 低温时效:将板材加热至-20℃,保温2小时,自然冷却至室温。

- 性能测试:- 硬度测试:采用维氏硬度计测试板材的维氏硬度;- 强度测试:采用万能试验机测试板材的拉伸强度和屈服强度;- 耐腐蚀性能测试:采用盐雾试验箱测试板材的耐腐蚀性能。

三、实验结果与分析1. 时效处理对硬度的影响:- 人工时效处理后的板材硬度最高,维氏硬度为300HV;- 自然时效处理后的板材硬度次之,维氏硬度为280HV;- 低温时效处理后的板材硬度最低,维氏硬度为260HV。

2. 时效处理对强度的影响:- 人工时效处理后的板材拉伸强度最高,达到400MPa;- 自然时效处理后的板材拉伸强度次之,达到380MPa;- 低温时效处理后的板材拉伸强度最低,达到360MPa。

3. 时效处理对耐腐蚀性能的影响:- 人工时效处理后的板材耐腐蚀性能最佳,盐雾试验后无腐蚀现象;- 自然时效处理后的板材耐腐蚀性能次之,盐雾试验后出现轻微腐蚀;- 低温时效处理后的板材耐腐蚀性能最差,盐雾试验后出现严重腐蚀。

四、实验结论1. 时效处理对铝合金的硬度、强度和耐腐蚀性能均有显著影响。

2. 人工时效处理能够有效提高铝合金的硬度、强度和耐腐蚀性能;3. 自然时效处理对铝合金的性能提升效果较好,但不如人工时效处理;4. 低温时效处理对铝合金的性能提升效果较差,且耐腐蚀性能最差。

五、实验建议1. 在实际生产中,应根据铝合金的使用要求选择合适的时效处理方法;2. 对于要求高硬度和强度的铝合金制品,建议采用人工时效处理;3. 对于要求良好耐腐蚀性能的铝合金制品,建议采用自然时效处理;4. 对于要求兼顾性能和成本的铝合金制品,建议采用低温时效处理。

合金时效的作用《合金时效的作用》嘿,朋友们!想象一下,你正在一个热火朝天的工厂车间里,各种机器轰鸣声不绝于耳,工人们都在忙碌地操作着。

而在这其中,有一群特殊的材料正在经历着一场神奇的变化,那就是合金。

咱就说这合金啊,可真是个了不起的玩意儿。

它就像是一个团队,各种不同的金属元素聚集在一起,各展所长,共同创造出比单一金属更强大的性能。

而合金时效,就是让这个团队变得更加强大的秘密武器。

比如说,有一块铝合金,一开始它可能普普通通,没什么特别之处。

但是,经过了时效处理这个神奇的过程,它就像是被施了魔法一样,变得坚硬无比,仿佛穿上了一层坚不可摧的铠甲。

时效处理就像是给合金来了一场特训。

在这个过程中,合金内部的原子们开始重新排列组合,形成一种更加稳定、更加坚固的结构。

这就好比是一群士兵,经过严格的训练和磨合,变得更加团结、更有战斗力。

你看啊,在我们的日常生活中,很多地方都用到了经过时效处理的合金。

就拿汽车来说吧,那些汽车的零部件可都需要高强度和耐用性。

如果没有合金时效的作用,那些零件可能用不了多久就会损坏,那可就麻烦大了。

再想想飞机,那么大的家伙在天空中翱翔,承受着巨大的压力和摩擦力。

要是没有经过时效处理的合金来支撑,那后果简直不堪设想。

合金时效的作用可不仅仅是让材料变得更硬更强哦,它还能改善合金的其他性能呢。

就像一个全能选手,不仅力量强大,速度、耐力等方面也都很出色。

而且啊,时效处理的过程也挺有趣的。

就好像是一场精心策划的化学反应,各种元素在特定的条件下相互作用,最终产生出令人惊叹的效果。

有人可能会问了,那合金时效是不是很难呢?其实也没那么复杂啦。

科学家们和工程师们就像是一群聪明的魔法师,他们知道怎么去控制这个过程,让合金发挥出最大的潜力。

所以啊,可别小看了这合金时效。

它就像是一个默默无闻的英雄,在我们看不见的地方发挥着巨大的作用,让我们的生活变得更加安全、更加便捷。

总之,合金时效就是这么神奇,这么重要。

它让合金变得更加出色,为我们的现代生活提供了坚实的材料基础。

一、时效方法铝合金和钢铁不同,淬火以后的变形铝合金不能立即强化。

它得到的是一种过饱和固溶体组织。

这种过饱和固溶体不稳定,它有自发分解的趋势。

在一定的温度下,保持一定的时间,过饱和固溶体发生分解(称为脱溶),引起铝合金强度和硬度大幅度提高,这种热处理过程称之为时效。

在室温下自然停放一定的时间,铝合金强度及硬度提高的方法称为自然时效。

入为的将铝合金制品在高于室温下的某一温度,保温一定的时间,以提高铝合金强度及硬度的方法称入工时效。

对于Al-Mg-Si系的6063合金而言,自然时效进行得非常缓慢,在室温下停留半个月,甚至更长的时间,也达不到最佳的强化效果,比入工时效的强化效果要差30%~50%,所以一般都采用入工时效。

含有主要强化相Mg2Si、MgZn和Al2Mg3Zn3的合金、都只有进行入工时效才能获得最高的强度。

含有主要强化相CuAl2和S(A12CuMg) 等相的合金,采用自然时效和入工时效两种方法都可以。

如2A11和2A12合金采用自然时效和入工时效都可以获得最佳强化效果。

究竟采用哪种时效方法,这需要根据合金的本性和用途来决定。

一般在高温下工作的变形铝合金多采用入工时效,而在室温下工作的变形铝合金宜采用自然时效。

二、时效强化机理铝合金的时效强化理论,有很多种说法。

如弥散硬化理论、滑移干扰理论、溶质原子富集成强化或硬化区理论等。

目前普遍认为时效强化或硬化是原子富集形成强化区的结果。

经科学实验证实,用X射线方法对铝合金过饱和固溶体分解动力学研究和通过电子显微镜对薄膜透射观察,看到中间过渡析出阶段(硬化区)的数量、大小、形状和分布特点,描绘了硬化区的形象,揭示了铝合金时效硬化现象的实质。

但时效硬化是一个非常复杂的问题,与合金的成分、时效工艺、生产过程中的加工状态都有关系,目前对时效的认识还不十分彻底。

下面仅介绍硬化区理论。

铝合金在淬火加热、快速冷却时,形成过饱和固液体。

过饱和固溶体有从不稳定状态向稳定平衡状态转变的趋势。

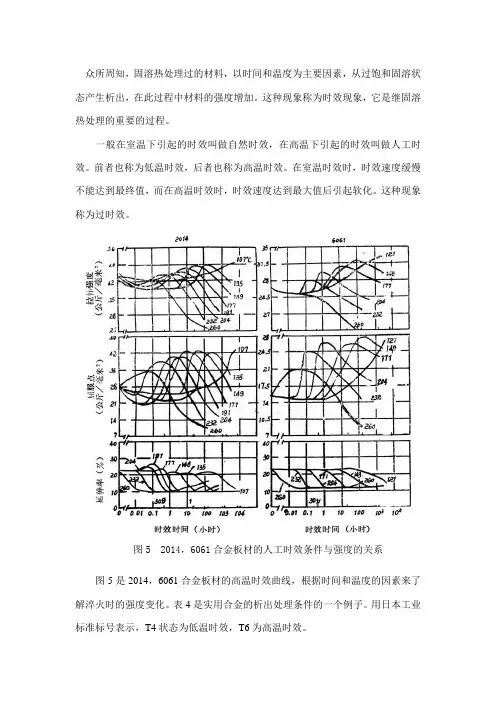

众所周知,固溶热处理过的材料,以时间和温度为主要因素,从过饱和固溶状态产生析出,在此过程中材料的强度增加。

这种现象称为时效现象,它是继固溶热处理的重要的过程。

一般在室温下引起的时效叫做自然时效,在高温下引起的时效叫做人工时效。

前者也称为低温时效,后者也称为高温时效。

在室温时效时,时效速度缓慢不能达到最终值,而在高温时效时,时效速度达到最大值后引起软化。

这种现象称为过时效。

图5 2014,6061合金板材的人工时效条件与强度的关系图5是2014,6061合金板材的高温时效曲线,根据时间和温度的因素来了解淬火时的强度变化。

表4是实用合金的析出处理条件的一个例子。

用日本工业标准标号表示,T4状态为低温时效,T6为高温时效。

某些合金在热加工时就呈固溶状态,不用淬火处理,而只用析出处理也能获得强度。

6063挤压的材料的T5处理是其代表性的处理。

在生产过程中,时效处理时的生产技术上的问题,不比固溶处理时少。

因此更详细些就涉及到时效处理的机理。

如上所述,固溶热处理→室温过饱和固溶→时效→硬化发生性质上的变化,这是由于在过饱和固溶体的分解过程中合金结构发生了变化,因此关于形成什么样的析出相,过去就进行了大量的研究。

现在,对研究最多的了解详细的铝-4%铜合金的强化机理为例加以说明。

图6示出在两种时效条件下铝-4%铜合金析出硬化的区域、中间相的范围与硬度的关系,由此形成过饱和固溶体→G.P(1)→G.P(2)→→→CuAl2的序列。

图6 铝-4%铜合金在2种时效条件下时效硬化时组织对硬度的影响由于在室温那样比较低的温度下形成G.P区,因而在一定的临界温度以上加热时变为不稳定和再固溶。

由于这样原因,在时效硬化时强化的机械性能可以返回到固溶处理后(沾火当时)的软质状态。

这种现象称为回归。

例如,铝-4%铜合金进行常温时效,产生G.P区,如果再把它在200℃下加热1分钟左右,就恢复到淬火后的状态。

时效硬化的机理从位错理论来说,由于存在上述那样的析出质点,可根据位错运动妨害的程度情况来说明。

合金的时效名词解释在材料科学领域,合金时效是指通过一定的热处理过程,使合金材料在特定时间内发生显著的性能变化。

时效是合金材料强度和耐腐蚀性能的重要因素,对于提高材料的力学性能和延长材料寿命具有重要意义。

1. 时效的定义时效是指将合金材料在固溶处理后,在经过一定时间的高温热处理过程中,通过固溶体里的一些元素重新进行析出或重新排列的过程。

这种析出或重新排列可以改变合金的组织结构和晶体结构,从而使合金材料的性能得到提高。

2. 时效的分类按照热处理过程中的时间和温度变化,时效可以分为两类:自然时效和人工时效。

自然时效是指将固溶化处理完的合金材料放置在室温条件下,让其自然老化以达到时效效果。

自然时效的时间较长,通常需要数天甚至数周的时间。

自然时效适用于需要较低强度但较高韧性的材料。

人工时效是通过在高温条件下进行加热处理来实现合金时效。

热处理过程中的时间和温度可以根据具体材料和应用要求进行调节。

人工时效通常包括两个阶段的处理,即过热和时效。

过热是指将合金材料加热至固溶区域以上的温度,使固溶体中的溶质均匀溶解。

随后,将合金材料迅速冷却至时效温度,促使溶质析出或重新排列。

3. 时效的影响因素时效时间和温度是影响时效效果的关键因素。

通常情况下,时效时间越长,时效效果越显著。

温度也会影响时效效果,通常情况下,较高的温度和较长的时效时间可以促使更多的析出相形成,从而使合金材料的强度和硬度提高。

合金的成分也是影响时效效果的重要因素。

不同元素的存在会影响固溶体的稳定性和析出相的形态,从而对时效效果产生影响。

有些元素在合金中有固溶限度,过量的溶质可能导致析出相形成的困难。

此外,合金的冷处理、固溶化温度和时效温度的选择以及过热温度的控制等也会影响合金的时效效果。

这些因素决定了合金材料中析出相的量和尺寸,进一步影响到材料的力学性能和耐腐蚀性能。

4. 时效的应用合金的时效主要应用于航空航天、汽车制造、船舶建造等领域,用于提高材料的强度、硬度和耐腐蚀性。

合金的时效强化转变不锈钢、铍青铜和马氏体时效钢都存在时效强化转变。

一种合金具有时效强化转变必须满足4个条件:①随温度降低、合金的固溶度必须下降,即它在加热至固溶线上为一个单相、冷却中能进入两相区;②合金的基体必须是相对软和韧的,析出物应是硬和脆的。

在大多数时效硬化型合金中,沉淀相是硬而脆的金属间化合物;③合金必须是可以淬火快冷的。

若有些合金不能快冷枊止沉淀相的形成,则不能进行时效硬化。

当然,快冷合金会产生应力和变形。

为了减小应力,对铝合金要淬入约80℃的热水中;④合金所形成的相必须是共格的沉淀相。

马氏体时效钢是含极低的碳(≤0.03﹪),主加元素为Ni及Co的铁基合金。

马氏体时效钢的热处理是奥氏体化经冷却获得置换型合金元素过饱和的马氏体(有称固溶处理的),然后进行时效处理。

马氏体时效钢经820℃Ih固溶处理,因为其淬透性极好,在空气中冷却,甚至炉冷到Ms以下都可获得板条马氏体,位错密度很高:11cm,与剧烈冷加工后的相近。

10~1210/2时效温度<500℃,一般为480℃(1~3h)。

时效出现大量弥散极细小的金属间化合物质点。

如Ni3Mo、Ni3Ti等。

Ni3Ti是具有密排六方的相,与基体马氏体保持半共格。

位相系数为(0001)Ni3Ti//(011)M,是非均匀形核。

人们认为:合金元素在板条马氏体中位错处偏聚形成柯氏气团,它非常稳定,在500℃仍保持不变,作析出物的外来核心,位错密度高,析出物粒子细小,尺寸仅10nm,间距约310nm,分布均匀,引起的强化效果显著。

固溶处理后屈服强度达1100MPa,时效后可达1800MPa或更高,且具伸长率高(约为>10%)即具有高的塑形和韧性。

当在更高温度(>550℃)下的时效长期保温,位错密度下降,析出物粗化。

部分共格过渡相转变为非共亚平衡相,如:FeNi,FeMo……相,强度下降,实际上已出现过时效。

铝合金时效过程85-3顾景诚—、前言铝合金时效现象是在1906年由德国的Wilm发现的。

他在九月一个星期六的上午将AI-4%Cu-0. 5%Mg合金于水中淬火后,下午进行硬度测定,过了星期天,星期一上午继续测定硬度,发现硬度显著增加,原以为硬度计失灵,但是,反复验证结果总是一样。

Wilm将此结果于1911年以《含镁铝合金的物理冶金学研究》为题发表出来。

从此以后,人们对铝合金时效现象做了大量研究工作。

时效处理已成为铝合金强化的重要手段。

今天,铝合金材料应用这样广泛,成为仅次于钢铁,而且正以它无与伦比的优点来代替木材、铜材、钢铁等,都应当归功于时效现象的应用。

经过半个多世纪,各国学者共同努力,对各种铝合金系的析出行为、析出理论、析出与合金性能的关系,做了大量研究工作。

尤其是随着现代科学技术的发展、电子显微技术、电子微区分析、热差分析、X射线衍射技术的应用,对析出相的形核、成长、长大做出了定量研究,使我们对时效现象的本质有了进一步认识。

最近,日本高桥恒夫等用高能电子显微镜对铝铜合金的时效过程的晶格直接摄影, 摄取了GP(1)区和GP(2)区的结构。

但是,从各国开发新结构铝合金材料来看,利用时效现象来提高时效硬化型铝合金的性能也并非顺利,这说明对铝合金时效现象本质应做进一步探讨。

作者于1983年7月在沈阳听了日本高桥恒夫教授关于铝合金时效析出问题的讲座。

高桥先生介绍了他们试验室的最新研究成果和有关铝合金时效析出的现代理论。

结合其他一些文献现将讲座主要内容介绍如下。

二、过饱和固溶体的结构在变形铝合金范围内,合金成分基本上处在Q-AI的固溶体范围内。

对于时效型变形铝合金,它们的成分在室温和略高温度下都稍微超过它的固溶极限,而在高于某一温度却小于固溶极限,也就是说在这一温度之上呈固溶状态。

将高温的固溶状态通过强制冷却,在常温下仍保持固溶状态,这种做法称之为固溶处理。

所得到的固溶体称为过饱和固溶体。

过饱和固溶体是一种不稳定的组织,不仅溶质原子呈过饱和状态,而空位也呈过饱和状态。

众所周知,固溶热处理过的材料,以时间和温度为主要因素,从过饱和固溶状态产生析出,在此过程中材料的强度增加。

这种现象称为时效现象,它是继固溶热处理的重要的过程。

一般在室温下引起的时效叫做自然时效,在高温下引起的时效叫做人工时效。

前者也称为低温时效,后者也称为高温时效。

在室温时效时,时效速度缓慢不能达到最终值,而在高温时效时,时效速度达到最大值后引起软化。

这种现象称为过时效。

图5 2014,6061合金板材的人工时效条件与强度的关系图5是2014,6061合金板材的高温时效曲线,根据时间和温度的因素来了解淬火时的强度变化。

表4是实用合金的析出处理条件的一个例子。

用日本工业标准标号表示,T4状态为低温时效,T6为高温时效。

某些合金在热加工时就呈固溶状态,不用淬火处理,而只用析出处理也能获得强度。

6063挤压的材料的T5处理是其代表性的处理。

在生产过程中,时效处理时的生产技术上的问题,不比固溶处理时少。

因此更详细些就涉及到时效处理的机理。

如上所述,固溶热处理→室温过饱和固溶→时效→硬化发生性质上的变化,这是由于在过饱和固溶体的分解过程中合金结构发生了变化,因此关于形成什么样的析出相,过去就进行了大量的研究。

现在,对研究最多的了解详细的铝-4%铜合金的强化机理为例加以说明。

图6示出在两种时效条件下铝-4%铜合金析出硬化的区域、中间相的范围与硬度的关系,由此形成过饱和固溶体→G.P(1)→G.P(2)→→→CuAl2的序列。

图6 铝-4%铜合金在2种时效条件下时效硬化时组织对硬度的影响由于在室温那样比较低的温度下形成G.P区,因而在一定的临界温度以上加热时变为不稳定和再固溶。

由于这样原因,在时效硬化时强化的机械性能可以返回到固溶处理后(沾火当时)的软质状态。

这种现象称为回归。

例如,铝-4%铜合金进行常温时效,产生G.P区,如果再把它在200℃下加热1分钟左右,就恢复到淬火后的状态。

时效硬化的机理从位错理论来说,由于存在上述那样的析出质点,可根据位错运动妨害的程度情况来说明。