模块二专题08 如何理解历史(优质课件)-精准培优2020年高考历史总复习必备(共42张PPT)

- 格式:pptx

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:42

历史Ⅱ专题八第3课[学习目的]一、世界贸易组织的树立1.背景(1)随着世界贸易自在化的深化开展,国际贸易在各国国民经济中的重要性迅速提高。

(2)关贸总协议在调整国际贸易上难以顺应时代潮流。

2.树立(1)1986年9月,关贸总协议第八轮多边贸易谈判——〝乌拉圭回合〞启动。

(2)1994年4月,〝乌拉圭回合〞达成«树立世界贸易组织协议»。

(3)2021年1月1日,世界贸易组织正式树立,总部设在瑞士日内瓦。

3.宗旨和基本原那么经过市场开放、非歧视性和公允贸易等原那么的实施,到达推进世界贸易自在化的目的。

4.意义(1)世界贸易组织的降生标志着世界贸易进一步走向规范化。

(2)说明一个以贸易自在化为中心,囊括当今世界贸易诸多范围的多边贸易体制大框架曾经构筑起来。

(3)标志着全球有序的自在贸易新时期末尾。

(4)世界贸易组织的成立,说明经济全球化进程取得实质性停顿。

[易混易错]世贸组织与关贸总协议不同:关贸总协议只是一个暂时性的协议,不具处置贸易争端的强迫性,而世贸组织是一个具有国际法人资历的永世性正式国际经济组织,具有调停成员间争端的威望性和有效性。

二、中国加出生界贸易组织1.背景(1)中国是关贸总协议的开创成员之一,经济全球化不时深化开展。

(2)随着中国革新开放不时深化,中国需求世界。

2.经过(1)2021年11月,中国〝复关〞谈判转为央求加出生界贸易组织的谈判。

(2)2021年,在世界贸易组织的多哈会议上中国被正式同意参与该组织。

3.影响(1)带来机遇①中国成功加出生贸组织,标志着中国在参与经济全球化的路途上迈出了重要一步。

②加出生贸组织,将给中国在许多方面带来开展机遇:有利于继续深化经济体制革新;有利于中国参与国际经贸规那么的制定,分享多边贸易体制和经济全球化带来的益处。

(2)面临应战:随着更多的境外产品和效劳业进入中国市场,中国的一些产业将面对更剧烈的竞争,特别是那些本钱高、技术水平低和管理落后的企业会遭受一定的冲击和压力。

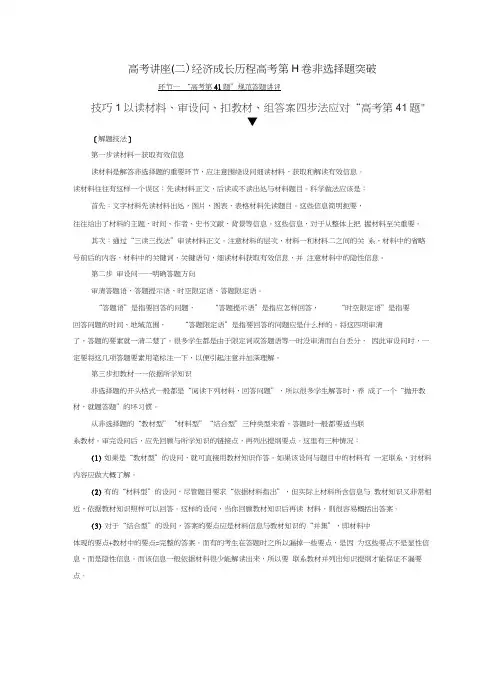

高考讲座(二)经济成长历程高考第H卷非选择题突破环节一“高考第41题”规范答题讲评技巧1以读材料、审设问、扣教材、组答案四步法应对“高考第41题"▼[解题技法]第一步读材料—获取有效信息读材料是解答非选择题的重要环节,应注意围绕设问细读材料,获取和解读有效信息。

读材料往往有这样一个误区:先读材料正文,后读或不读出处与材料题目。

科学做法应该是:首先:文字材料先读材料出处,图片、图表、表格材料先读题目。

这些信息简明扼要,往往给出了材料的主题、时间、作者、史书文献、背景等信息。

这些信息,对于从整体上把握材料至关重要。

其次:通过“三读三找法”审读材料正文。

注意材料的层次,材料一和材料二之间的关系,材料中的省略号前后的内容,材料中的关键词、关键语句,细读材料获取有效信息,并注意材料中的隐性信息。

第二步审设问一一明确答题方向审清答题语、答题提示语、时空限定语、答题限定语。

“答题语”是指要回答的问题,“答题提示语”是指应怎样回答,“时空限定语”是指要回答问题的时间、地域范围,“答题限定语”是指要回答的问题应是什么样的。

将这四项审清了,答题的要素就一清二楚了。

很多学生都是由于限定词或答题语等一时没审清而白白丢分,因此审设问时,一定要将这几项答题要素用笔标注一下,以便引起注意并加深理解。

第三步扣教材一一依据所学知识非选择题的开头格式一般都是“阅读下列材料,回答问题”,所以很多学生解答时,养成了一个“抛开教材,就题答题”的坏习惯。

从非选择题的“教材型”“材料型”“结合型”三种类型来看,答题时一般都要适当联系教材。

审完设问后,应先回顾与所学知识的链接点,再列出提纲要点。

这里有三种情况:(1)如果是“教材型”的设问,就可直接用教材知识作答。

如果该设问与题目中的材料有一定联系,对材料内容应做大概了解。

(2)有的“材料型”的设问,尽管题目要求“依据材料指出”,但实际上材料所含信息与教材知识又非常相近,依据教材知识照样可以回答。

一、把握“主题·主线”——41题考什么·怎么考中国梦的基石——社会主义工业化[热点解读——为什么考]中国社会主义工业化是在中国无产阶级成为统治阶级后,为社会主义生产方式建立自己的物质技术基础,使机器大工业在整个国民经济中取得优势地位,使社会主义国家由落后的农业国转变为先进的工业国的过程。

新中国成立以后,以毛泽东为代表的中国共产党人为了改变中国贫穷落后的状况,使中国尽快由落后的农业国转变为先进的工业国,领导中国人民进行了工业化建设。

毛泽东总结各国经济建设的经验教训,坚定地选择社会主义工业化道路并为此进行了艰辛的探索,形成了有中国特色的社会主义工业化道路。

工业化道路的实质是在社会主义经济建设中如何处理重工业、农业、轻工业三者的关系。

在全面建成小康社会的决胜阶段,中国社会主义工业化道路无论对于当时中国的工业化建设还是今天走社会主义新型工业化道路都具有深刻的借鉴意义。

[典例感悟——怎样考]阅读材料,完成下列要求。

材料一苏联工业化创造了一种不同于资本主义工业化的模式,即通过国家职能部门制定计划,优先发展重工业。

这种类型的工业化伴随着高度的独立自主,带有强制性。

这是一种在内部自发经济动力不足的条件下以非常手段进行的赶超型工业化道路。

在工业化初期阶段上,其资金积累的唯一来源是农业,苏联工业化开始时,农民不但要交纳直接税和间接税,还得通过低价出售农产品和高价买进工业品的价格剪刀差的办法,使资金从农业流向工业。

这是一种以牺牲农业的利益来达到优先发展重工业的粗放型经济发展模式。

材料二党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业。

1956年,毛泽东又在《论十大关系》中指出:“重工业是我国建设的重点。

必须优先发展生产资料的生产,这是已经定了的。

第八单元 近现代中国的经济发展和社会生活的变迁第17讲 近代中国经济结构的变动和中国民族资本主义的曲折发展考点1| “欧风美雨”下的求富求强——晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起[知识整合·厘清史实]一、自然经济的逐步解体1.原因:鸦片战争后,西方列强凭借侵略特权,向中国倾销商品和掠夺原料。

2.表现:主要在东南沿海地区。

(1)家庭手工业(棉纺织业)的破产及其与农业的分离。

“纺”与“织”、“耕”与“织”的分离。

东南沿海一带手工棉纺织业衰败,标志着自然经济开始解体。

(2)农产品商品化的发展。

列强大量收购中国的农副土特产品,使中国部分农副产品(如丝、茶)日趋商品化。

(3)外商企业的出现①目的:对华侵略的需要。

②类型:船坞、船舶修理、砖茶、印刷厂等。

③地区:广州、福州、厦门、宁波、上海等通商口岸。

④影响:是中国出现得最早的一批近代企业,无产阶级开始形成;推动了中国自然经济的瓦解,刺激了民族资本主义的产生。

3.影响(1)促进了中国近代工业的兴起:动摇了封建统治的基础,为资本主义发展提供了商品市场和自由劳动力。

(2)中国逐渐卷入资本主义世界市场,成为世界资本主义的附庸。

(3)中国的商业和金融业发生变化。

经营对华贸易的洋行大量增加,买办和买办化的商人开始出现,贸易中心由广州转移到上海。

(4)西方人在中国开办外商企业,运用资本主义的经营理念和方式,充分利用中国的人力和原料谋取经济利益,这在客观上对洋务运动的兴起和中国民族工业的产生起到了“示范”作用。

二、洋务运动(19世纪60-90年代)1.背景第二次鸦片战争后,清政府面临内忧外患的窘境。

2.目的利用西方先进的科技,维护清朝统治。

3.活动(1)经历了由重工业到轻工业,由军需到民用,由国营到民营的发展过程。

(2)投资形式也由官办、官督商办到商办,经历了从一元到多元的转变。

(3)由经济领域逐渐向科技文化和人才教育领域渗透,教育近代化启动;但政治体制近代化尚未提上日程。

高考讲座(二) 经济成长历程高考第Ⅱ卷非选择题突破环节一“高考第 41 题” 规范答题讲评[解题技法]第一步读材料——获取有效信息读材料是解答非选择题的重要环节,应注意围绕设问细读材料,获取和解读有效信息。

读材料往往有这样一个误区:先读材料正文,后读或不读出处与材料题目。

科学做法应该是:首先:文字材料先读材料出处,图片、图表、表格材料先读题目。

这些信息简明扼要,往往给出了材料的主题、时间、作者、史书文献、背景等信息。

这些信息,对于从整体上把握材料至关重要。

其次:通过“三读三找法”审读材料正文。

注意材料的层次,材料一和材料二之间的关系,材料中的省略号前后的内容,材料中的关键词、关键语句,细读材料获取有效信息,并注意材料中的隐性信息。

第二步审设问——明确答题方向审清答题语、答题提示语、时空限定语、答题限定语。

“答题语”是指要回答的问题,“答题提示语”是指应怎样回答,“时空限定语”是指要回答问题的时间、地域范围,“答题限定语”是指要回答的问题应是什么样的。

将这四项审清了,答题的要素就一清二楚了。

很多学生都是由于限定词或答题语等一时没审清而白白丢分,因此审设问时,一定要将这几项答题要素用笔标注一下,以便引起注意并加深理解。

第三步扣教材——依据所学知识非选择题的开头格式一般都是“阅读下列材料,回答问题”,所以很多学生解答时,养成了一个“抛开教材,就题答题”的坏习惯。

从非选择题的“教材型”“材料型”“结合型”三种类型来看,答题时一般都要适当联系教材。

审完设问后,应先回顾与所学知识的链接点,再列出提纲要点。

这里有三种情况:(1)如果是“教材型”的设问,就可直接用教材知识作答。

如果该设问与题目中的材料有一定联系,对材料内容应做大概了解。

(2)有的“材料型”的设问,尽管题目要求“依据材料指出”,但实际上材料所含信息与教材知识又非常相近,依据教材知识照样可以回答。

这样的设问,当你回顾教材知识后再读材料,则很容易概括出答案。