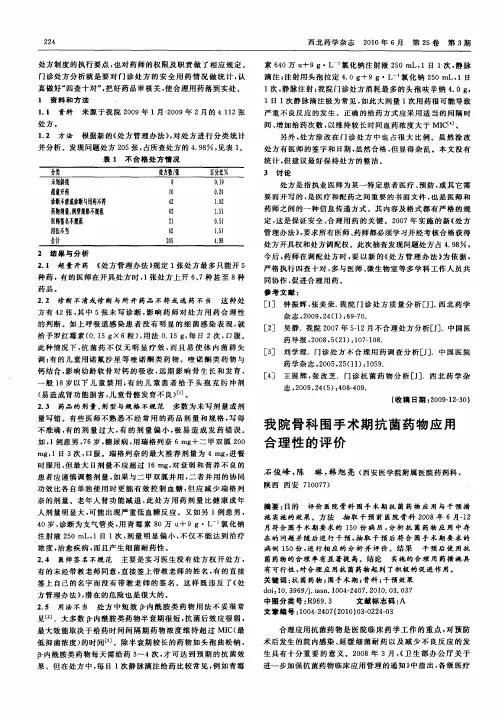

骨科围手术期抗菌药物合理应用

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:43

抗菌药物指导原则围手术期预防用药解读1.选择适当的药物:根据手术类型、手术部位和术前的细菌定植情况,选择适当的抗菌药物。

一般来说,对于病原体易于产生耐药性的手术,应选择强效抗菌药物;而对于对病原体耐药性较低的手术,选择较低的药物浓度即可。

2.预防性使用:抗菌药物应在手术开始之前的适当时间内使用,以达到预防感染的目的。

一般来说,对于长时间手术,应提前使用;而对于短时间手术,可在手术开始时使用。

3.具体手术部位预防:对于不同的手术部位,应使用相应的抗菌药物。

例如,对于皮肤感染易发生的手术,如切口感染易发生的骨科手术,应选用对表皮和黏膜常见致病菌有较强抗菌活性的药物。

4.合理的药物选择:应选择广谱的抗菌药物,能够对手术部位容易感染的病原体具有较好的杀菌作用。

同时,还应考虑抗菌药物的药动学参数,如药物的吸收、分布、代谢和排泄的特点。

5.根据患者情况调整:应根据手术患者的个体情况,如年龄、肝肾功能、过敏史等,选择合适的抗菌药物。

对于肝肾功能不全的患者,应调整药物剂量和给药间隔时间。

6.术前应用:抗菌药物应尽量在手术前使用,因为预防感染所需的药物浓度需要在手术开始之前达到峰值。

此外,术前使用还可以避免感染的发生,减少手术时间和恢复时间。

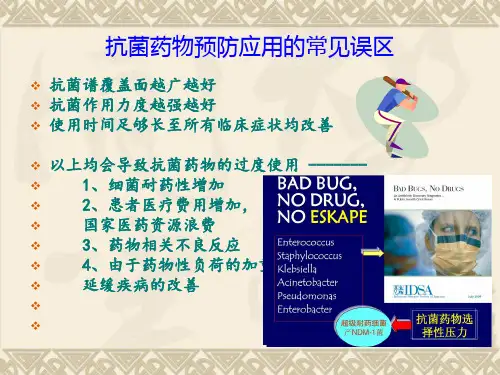

7.切勿滥用抗菌药物:不应滥用抗菌药物进行预防,除非有明确的感染风险。

滥用抗菌药物会导致耐药菌株的产生,并增加药物不良反应的发生概率。

8.术后适当维持用药:手术后应根据病情发展和感染风险,适当延长抗菌药物的使用时间。

但应避免长时间使用抗菌药物,以避免出现耐药性和不良反应。

总体而言,围手术期预防用药是为了减少手术患者发生感染的风险。

选择合适的抗菌药物、合理使用药物以及根据患者情况调整用药方案都是关键的原则。

在实际应用中,应根据手术患者的具体情况和手术类型,综合考虑上述原则,制定合理的用药方案,以最大程度地预防感染的发生。

同时,还需密切监测患者的感染状况和药物不良反应,及时调整用药方案,保证治疗效果和患者的安全。

围手术期抗菌药物应用原则围手术期抗菌药物的应用原则是医生在患者接受手术前、手术期间和手术后使用抗菌药物的一套指导方针。

这些原则的目标是最大限度地减少术后感染的发生,保障术后患者的康复。

下面将详细介绍围手术期抗菌药物应用的原则。

1.患者预防感染风险评估:在患者接受手术前,医生需要对患者进行感染风险评估。

评估包括患者的年龄、性别、合并疾病、手术部位、手术类型、手术时间等因素。

根据评估结果,医生可以判断患者是否需要预防性使用抗菌药物。

2.选择适当的抗菌药物:根据手术类型和感染风险评估结果,医生应选择适当的抗菌药物。

通常情况下,选择广谱抗菌药物,如第一代或第二代头孢菌素,青霉素类药物或氨基糖苷类药物。

对于特定手术,如心脏手术或骨科手术,可能需要选择更特殊的抗菌药物,如万古霉素、利奈唑胺等。

3.适当的给药时间和途径:在手术开始前应给予适当的预防性抗菌药物。

一般情况下,抗菌药物会在手术开始前30分钟内给予,以确保药物在手术开始时达到有效浓度。

给药途径可以是静脉注射或口服,具体根据患者的情况和手术类型而定。

4.合理的用药剂量和疗程:医生应根据患者的体重、肝肾功能等因素,计算合理的用药剂量。

通常情况下,预防性使用抗菌药物的疗程为24小时。

根据手术类型和感染风险评估结果,可能需要延长疗程。

5.术后抗菌药物应用的评估:手术后,医生需要对患者的感染情况进行评估。

如果患者出现感染症状,如发热、红肿、脓液分泌等,可能需要进一步使用抗菌药物进行治疗。

但是,医生应根据患者的临床症状和实验室检查结果,避免不必要的抗菌药物使用。

6.防止抗菌药物滥用和耐药问题:医生应遵守抗菌药物的使用原则,避免滥用和不必要使用抗菌药物。

应使用最低有效剂量和最短疗程来减少耐药问题的发生。

此外,医生还应定期评估手术部门的菌群耐药性情况,及时更新抗菌药物的选择。

7.教育患者和家属:医生需要教育患者和家属关于抗菌药物的正确使用方法和注意事项。

患者和家属应理解抗菌药物不是万能的治疗药物,合理使用抗菌药物可以有效预防感染,但过度使用可能导致耐药性问题。

围手术期预防性使用抗菌药物应用规范背景手术是医疗领域常见的治疗方法之一,为了预防手术过程中的感染风险,预防性使用抗菌药物在临床实践中被广泛应用。

然而,滥用抗菌药物可能导致耐药菌株的出现,并增加抗生素的副作用和不良反应发生的风险。

因此,为了保证抗菌药物的合理使用,制定围手术期预防性使用抗菌药物的应用规范显得十分重要。

目的本文档的目的是明确围手术期预防性使用抗菌药物的应用规范,以减少抗生素滥用,提高手术患者的治疗效果并降低感染风险。

应用规范1. 选择适当的抗菌药物:应根据手术类型、预期感染风险、局部菌群特征等因素选择合适的抗菌药物。

应优先使用窄谱抗生素,并尽量避免使用广谱抗生素。

2. 给药时间和途径:应在手术开始前适当时间内给予抗菌药物,并按照医嘱规定的剂量和给药途径给药。

应遵循抗菌药物的药动学和药效学原则,保证药物在手术期间的有效浓度。

3. 给药持续时间:围手术期预防性使用抗菌药物的持续时间应根据手术类型和感染风险来确定。

一般情况下,应在手术后24小时内停止抗菌药物使用。

4. 合理调整药物剂量:对于肝肾功能不全的患者,应合理调整抗菌药物的剂量,以避免药物积累和毒副作用的发生。

5. 监测抗菌药物的疗效和不良反应:在使用抗菌药物的过程中,应及时监测患者的感染症状和实验室检查指标,评估抗菌药物的疗效和不良反应情况。

6. 教育和培训医务人员:医院应加强对医务人员的培训,提高他们对围手术期预防性使用抗菌药物的认识和应用水平,以确保规范的执行。

结论围手术期预防性使用抗菌药物是保证手术患者安全的重要措施之一。

合理的抗菌药物应用规范可以最大限度地减少抗生素滥用和耐药菌株的出现。

医疗机构应制定并积极推行相应的规范,以提高手术患者的治疗效果并降低感染风险。

手术期抗菌药物预防性应用管理规定第一章总则第一条为加强我院围手术期(含介入诊疗)预防性使用抗菌药物(以下简称预防用药)的管理,促进合理用药,减少细菌耐药,依据《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》和《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》等,制定本规定。

第二条围手术期预防用药目的是预防手术部位感染,包括切口感染和手术所涉及的器官和腔隙感染,但不包括与手术无直接关系、术后可能发生的感染.第三条手术部位感染最常见的病原菌是葡萄球菌(金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌),其次是肠道杆菌科细菌(大肠杆菌、肠杆菌属、克雷伯菌属等)。

病原菌可以是内源性或外源性的,大多数是内源性的,即来自患者本身的皮肤、粘膜及空腔脏器内的细菌.皮肤携带的致病菌多数是革兰阳性球菌,但在会阴及腹股沟区,皮肤常被粪便污染而带有革兰阴性杆菌及厌氧菌。

手术切开胃肠道、胆道、泌尿道、女性生殖道时,典型致病菌是革兰阴性肠道杆菌,在结直肠和阴道还有厌氧菌(主要是脆弱类杆菌),它们是这些部位器官/腔隙感染的主要病原菌.在任何部位,手术切口感染大多由葡萄球菌引起.第四条本规定供所有手术和介入诊疗预防用药工作相关的医师、药师、护士及其他医务人员遵照执行。

第五条医院药事管理与药物治疗学委员会抗菌药物管理工作组负责围手术期和介入诊疗预防用药相关的培训、指导、评价、管理等工作,确保本规定贯彻落实。

第六条围手术期和介入诊疗预防用药应当遵循安全、有效、经济的原则。

第七条预防用药不能代替严格的无菌操作,医院相关部门、科室及医务人员应按照《外科手术部位感染预防和控制技术指南(试行)》做好感染预防控制工作。

第二章预防用药的适应证第八条清洁手术:手术野为人体无菌部位,局部无炎症、无损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官,手术野无污染,如腹股沟疝修补术(包括补片修补术)、甲状腺疾病手术、乳腺疾病手术、关节镜检查手术、颈动脉内膜剥脱手术、颅骨肿物切除手术和经血管途径介入诊断手术等,患者原则上不预防使用抗菌药物.经皮肤内窥镜的胃造瘘口术、腹腔镜胆囊切除术和内窥镜逆行胆胰管造影术等预防用药纳入普外科Ⅰ类(清洁)切口手术管理.仅在下列情况时可考虑预防用药:(一)手术范围大,手术时间超过2小时,污染机会增多者;(二)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如颅内手术、脾切除术、心脏手术等;(三)异物植入手术,如人工心脏瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等,腹股沟疝补片修补术不包括在内;(四)存在感染相关高危因素者,高危因素包括:年龄超过70岁、糖尿病控制不佳、免疫功能缺陷或低下(如艾滋病患者、恶性肿瘤放化疗患者、接受器官移植者、长期使用糖皮质激素者等)、营养不良等。

围手术期预防性使用抗菌药物管理规定根据抗菌药物临床应用指导原则,为进一步规范围手术期预防性抗菌药物使用,结合我院的实际情况,特制订本规定,自文件下发之日起围手术期预防性使用抗菌药物合理性将严格纳入质控考评,各科室须严格遵照执行;一、预防用药目的预防手术切口感染,以及清洁—污染或污染手术后手术部位感染及术后可能发生的全身性感染;二、预防用药基本原则一种类:应选用杀菌剂,不宜选用抑菌剂;原则上应选择一、二代或三代头孢类等药物,选用的抗菌药物必须是疗效肯定、安全、使用方便及价格相对较低的品种;二剂量:应给足剂量,静脉快速滴入;药物溶媒量100~150ml成人为宜,不宜用大量液体长时间慢速滴入;三给药时间:应在切皮前小时内给药或麻醉开始时给药参考抗菌药物的达峰时间和半衰期,剖宫产术应在结扎脐带后给药;四给药地点:手术室;三、预防用药条件一清洁手术Ⅰ类切口手术:清洁手术通常不需要预防使用抗菌药物,主要应加强消毒灭菌和无菌操作;仅在下列情况时可考虑预防应用抗菌药物:1、手术范围大、时间长超过3小时、污染机会增加;2、手术涉及重要脏器,一旦发生感染会造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;3、异物植入手术,如人工心脏瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换等;4、年龄大于70岁;5、糖尿病控制不佳;6、恶性肿瘤放、化疗中;7、免疫缺陷或营养不良;二清洁-污染手术Ⅱ类切口手术、污染手术Ⅲ类切口手术:1、清洁-污染手术,可以根据实际情况用药;2、污染手术需要预防性应用抗菌药物;三术前已经存在细菌性感染的手术术前已经存在细菌性感染的手术,如腹腔脏器穿孔腹膜炎、脓肿切开引流术、气性坏疽截肢术等,属于抗菌药物治疗性应用,不属预防应用范畴;四、预防用抗菌药物的选择原则1、抗菌药物选择视预防目的而定;1为预防术后切口感染,应针对金黄色葡萄球菌选用药物;2针对手术部位感染或全身性感染,则需依据手术野污染或可能污染菌种类选用;2、既往该部位感染细菌的种类及其抗菌药物耐药性;3、参考抗菌药物药效及药代动力学参数;4、对具有预防使用抗菌药物选用的抗菌药物必须是疗效肯定、安全、使用方便及价格相对较低的品种,应参照卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知卫办医政发〔2009〕38号中“常见手术预防用抗菌药物表”见附件选用抗菌药物;五、围手术期预防用药操作流程一择期手术1、主管医生手术前一日开临时医嘱注明术前小时用,填写术中临时医嘱单并打印,由病房领药;2、需做皮试者由病房护士完成,并在病历上记录皮试结果;3、手术当日病房护士将药品和已打印的术中临时医嘱单交付手术室接病人人员;由手术室护士在手术开始前小时或麻醉诱导期执行医嘱,同时在术中临时医嘱单执行栏记录执行时间并签名;4、若手术时间超过3小时或失血量大于1500ml,可追加一次剂量根据药物半衰期;各科应根据本科手术特点或预计手术时间,提前将第二剂量抗菌药物提交手术室备用操作程序同上;若术中未用,手术结束后随病人带回病房;二急诊手术1、急诊手术术前用药由病区医生开临时医嘱,由病房领药;2、需做皮试者由病房做皮试,紧急情况可由手术室做皮试;3、各病区可根据本科特点,必要时保持一定数量术前常规应用的抗菌药物,或建立急诊病人领药绿色通道;4、其余程序与择期手术同;三剖宫产手术为了避免胎儿接受抗菌药物,剖宫产手术应在钳夹脐带或断脐后给药;其余程序同外科手术;六、术后预防用药原则1、术后预防手术部位感染宜选择与术前相同的药物;2、预防用药疗程:I类切口手术时间较短<2小时,术前用药一次即可;II类切口手术预防用药时间为24小时,必要时可延长至48小时;III类切口可根据实际情况应用3-7天;七、术后治疗性用药术后如发生手术部位感染属治疗性用药,应及时采集标本送细菌学检验,根据药敏试验结果选用敏感药物进行治疗;注:病程记录中应注明所使用的抗菌药物目的如:“预防”或“治疗”,不能笼统的写成“对症”或“抗炎”;附件1:手术切口分类Ⅰ类清洁切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者一;Ⅱ类清洁-污染切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术;Ⅲ类污染切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷如开胸心脏按压者;Ⅳ类污秽-感染切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术;按上述方法分类,不同切口的感染率有显着不同:据Cruse统计清洁切口感染发生率为1%,清洁-污染切口为7%,污染切口为20%,污秽-感染切口为40%;因此,切口分类是决定是否需进行抗生素预防的重要依据;附件2:常见手术预防用抗菌药物表注:1、Ⅰ类切口手术常用预防抗菌药物为头孢唑啉或头孢拉定;2、Ⅰ类切口手术常用预防抗菌药物单次使用剂量:头孢唑啉 1-2g;头孢拉定 1-2g;头孢呋辛;头孢曲松 1-2g;甲硝唑 ;3、对β-内酰胺类抗菌药物过敏者,可选用克林霉素预防葡萄球菌、链球菌感染,可选用氨曲南预防革兰氏阴性杆菌感染;必要时可联合使用;4、耐甲氧西林葡萄球菌检出率高的医疗机构,如进行人工材料植入手术如人工心脏瓣膜置换、永久性心脏起搏器置入、人工关节置换等,也可选用万古霉素或去甲万古霉素预防感染;。

. .围手术期预防应用抗菌药物管理规定为了规范围手术期预防应用抗菌药物,促进抗菌药物的合理应用,保障患者用药安全,减缓细菌耐药性的产生及降低患者的医药花销,依照《抗菌药物临床应用指导原则》和《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理相关问题的通知》(卫办医政发〔 2009〕38 号)及卫生部、省市卫生行政部门的相关要求,结合我院的本质情况,特拟定本规定。

一、外科手术预防用药的目的预防手术后切口胃染,以及干净 - 污染或污染手术后手术部位感染及术后可能发生的全身性感染。

二、外科手术预防用药基根源则(一)手术切口的分类及预防用药条件:1、干净手术:手术野为人体无菌部位,局部无炎症、无伤害,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。

手术野无污染,平时不需预防用抗菌药物,仅在以下情况时可考虑预防用药:( 1)手术范围大、时间长(手术高出 3 小时)、污染机遇增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重结果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植下手术,如人工心瓣膜植入、永久性心脏起博器放置、人工关节置换等;(4)高龄(年龄大于 70 岁)或免疫弊端者、糖尿病控制不好、恶性肿瘤放化疗中、营养不良等高危人群。

. .2、干净 - 污染手术上、下呼吸道,上、下消化道,泌尿生殖道手术,或经以上器官的手术,如经口咽部大手术、经阴道子宫切除术、经直肠前列腺手术,以及开放性骨折或创伤手术。

由于手术部位存在大量人体寄殖菌群,手术时可能污染手术野引致感染,故此类手术需预防用抗菌药物。

3、污染手术由于胃肠道、尿路、胆道体液大量溢出或开放性创伤未经扩创等已造成手术野严重污染的手术,此类手术需预防用抗菌药物。

术前已存在细菌性感染的手术,如腹腔脏器穿孔腹膜炎、脓肿切除术、气性坏疽截肢术等,属抗菌药物治疗性应用,不属预防应用范围。

按手术切口的分类,不相同切口的感染率有显然不相同。

据统计干净切口胃染发生率为 1%,干净 - 污染切口为 7%,污染切口为 20%,污秽 - 感染切口为 40%。

围手术期预防性抗菌药物使用制度围手术期预防性抗菌药物使用制度是指在手术前后对患者使用抗菌药物以预防手术切口感染和手术部位感染的制度。

围手术期预防性抗菌药物使用制度的目的是降低手术后感染的风险,提高手术成功率,减少患者的痛苦和医疗费用。

一、围手术期预防性抗菌药物使用的原则1. 选择合适的抗菌药物:根据手术类型、患者状况和当地细菌耐药情况,选择敏感、广谱、易于给药和价格合理的抗菌药物。

2. 用药时机:通常在手术前0.5-2小时给药,以保证手术时药物浓度达到峰值。

对于某些特殊情况,如手术时间过长或患者状况不佳,可在手术期间追加一次药物。

3. 用药时间:一般术后24-48小时停药。

对于某些特殊手术,如人工关节置换术、心脏手术等,可能需要延长用药时间。

4. 监测药物不良反应:在使用抗菌药物的过程中,应密切监测患者的不良反应,如过敏反应、肝肾功能损害等,并及时处理。

5. 遵循个体化原则:根据患者的年龄、体重、肝肾功能状况等个体差异,调整药物剂量和给药方式。

二、围手术期预防性抗菌药物使用的适应症和禁忌症1. 适应症:(1)清洁手术:手术部位无明显感染,手术过程中可能存在细菌污染风险。

(2)清洁-污染手术:手术部位涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等与外界相通的器官,手术过程中可能存在细菌污染风险。

(3)污染手术:手术部位存在明显感染,手术过程中可能存在细菌污染风险。

2. 禁忌症:(1)对所选抗菌药物过敏者。

(2)严重肝肾功能损害者。

(3)严重免疫功能低下者。

三、围手术期预防性抗菌药物使用的注意事项1. 严格遵守用药原则,确保用药的合理性和有效性。

2. 加强患者教育和沟通,使患者了解预防性抗菌药物使用的重要性,提高患者的依从性。

3. 加强医院感染控制,提高手术室的无菌操作水平,降低手术切口感染的风险。

4. 加强药物不良反应的监测,及时发现和处理药物不良反应。

5. 遵循国家相关法律法规,合理使用抗菌药物,防止抗菌药物的滥用和耐药现象的发生。

Ⅰ类切口手术围手术期抗菌药物临床合理应用评判标准(试行)为加强医疗机构抗菌药物临床应用管理,规范抗菌药物临床应用行为,控制细菌耐药,保障医疗质量和医疗安全,根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《处方管理办法》和《医疗机构药事管理规定》等法律、法规和卫生部有关规范性文件,制定Ⅰ类切口手术围手术期抗菌药物临床合理应用评判标准,以规范临床医生正确使用抗菌药物,促进抗菌药物临床合理应用,提高病历质量。

本评判标准所称抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌等病原微生物所致感染性疾病的药物,不包括治疗结核病、寄生虫病和各种病毒所致感染性疾病的药物以及具有抗菌作用的中药制剂。

本评判标准所指手术为Ⅰ类切口手术,不涉及Ⅱ类、Ⅲ类手术。

有下列情况之一者,判为抗菌药物临床应用不合理。

1.适应症:无预防用药指征者Ⅰ类切口手术通常不需预防用抗菌药物,仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工心瓣膜植入、永久性心脏起博器放置、人工关节置换等;(4)高龄(年龄>70岁)、免疫缺陷、多年糖尿病控制不佳、恶性肿瘤放化疗中、营养不良等高危人群。

2.术前给药:抗菌药物术前给药未在0.5-2h之内或麻醉诱导期给药者接受清洁手术(Ⅰ类切口)者,在术前0.5-2小时内给药,或麻醉诱导期给药,使手术切口暴露时局部组织中已达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的药物浓度。

3.术中给药:手术大于3h、或手术时间长于所用抗菌药物半衰期的、或术中失血量大于1500ml未追加一剂者如果手术时间超过3小时,或手术时间长于所用抗菌药物半衰期的,或失血量大(>1500ml),可手术中给予第2剂。

使用头孢曲松(半衰期长)则无需追加给药。

抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4小时,确保整个手术期间有足够的抗菌药物浓度。