中国古代茶具鉴赏【精选】

- 格式:pptx

- 大小:9.17 MB

- 文档页数:79

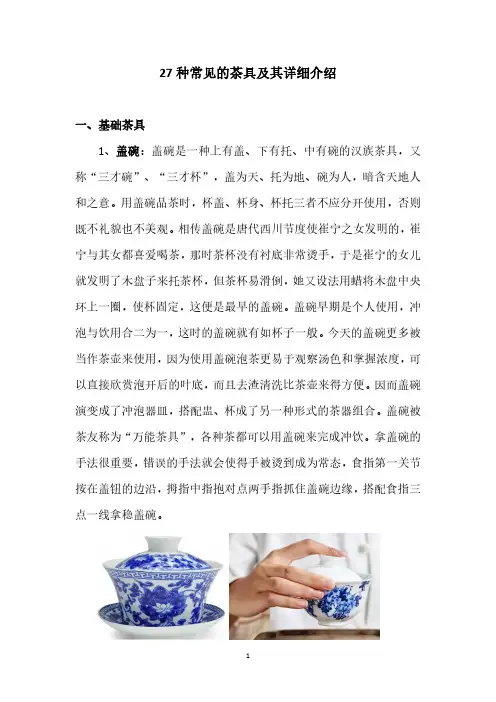

27种常见的茶具及其详细介绍一、基础茶具1、盖碗:盖碗是一种上有盖、下有托、中有碗的汉族茶具,又称“三才碗”、“三才杯”,盖为天、托为地、碗为人,暗含天地人和之意。

用盖碗品茶时,杯盖、杯身、杯托三者不应分开使用,否则既不礼貌也不美观。

相传盖碗是唐代西川节度使崔宁之女发明的,崔宁与其女都喜爱喝茶,那时茶杯没有衬底非常烫手,于是崔宁的女儿就发明了木盘子来托茶杯,但茶杯易滑倒,她又设法用蜡将木盘中央环上一圈,使杯固定,这便是最早的盖碗。

盖碗早期是个人使用,冲泡与饮用合二为一,这时的盖碗就有如杯子一般。

今天的盖碗更多被当作茶壶来使用,因为使用盖碗泡茶更易于观察汤色和掌握浓度,可以直接欣赏泡开后的叶底,而且去渣清洗比茶壶来得方便。

因而盖碗演变成了冲泡器皿,搭配盅、杯成了另一种形式的茶器组合。

盖碗被茶友称为“万能茶具”,各种茶都可以用盖碗来完成冲饮。

拿盖碗的手法很重要,错误的手法就会使得手被烫到成为常态,食指第一关节按在盖钮的边沿,拇指中指抱对点两手指抓住盖碗边缘,搭配食指三点一线拿稳盖碗。

2、公道杯:又称匀杯、分茶器。

使用公道杯倒茶,可以保持倒出来的茶汤口感尽量一致,避免了每个人喝到的滋味不一样,由此也升华到了精神层面,继承了“公道”精神。

“公道”出自中国古代经典著作《礼记•礼运》,意为“天下为公”,强调的是公平、客观、合理的原则。

相传,明朝洪武年间浮梁县令,为了迎合朝廷喜好,特别是为了讨好皇帝朱元璋,下令景德镇御窑厂的工匠们限期研制一种特别的瓷器——九龙杯。

这种杯子因其特殊的构造或寓意,如具有公平均衡的特性,而被皇帝赐名为“公道杯”。

从此以后,“公道杯”不仅成为了宫廷御用之物,也逐渐演化为民俗文化和茶道、酒文化中的重要器具,体现了中华民族对于公正、平等精神的崇尚和追求。

选公道杯一般要略大于所用的壶或盖碗,满足每一道茶且出汤能沥干水分的要求。

公道杯也不是越大越好而是以称手为宜。

再检查一下出水口是否断水利落,断水时不易沿着杯子外壁流的为好。

典藏:中国茶叶博物馆藏历代茶器(之一):唐以前、唐、五代中国茶叶博物馆位于浙江省杭州市西湖西南面龙井路旁双峰村。

1990年10月起开放,是国家旅游局、浙江省、杭州市共同兴建的国家级专业博物馆,收藏有4000多件展示我们茶文化和历史文物,其中最重要的一项就馆藏的历史茶具。

本文根据2011年出版的《中国茶叶博物馆馆藏文物精粹》整理而成,收集了馆藏的历代茶器精品,由于信息量过大,将以朝代划分,分为四期向大家推送,今天为大家送上“唐以前、唐及五代”茶器。

图片翻拍自书籍,存在色差,不过已经将质量保存在最大。

有兴趣的小伙伴可以留下邮箱,我们绘给你发送未经压缩的大图。

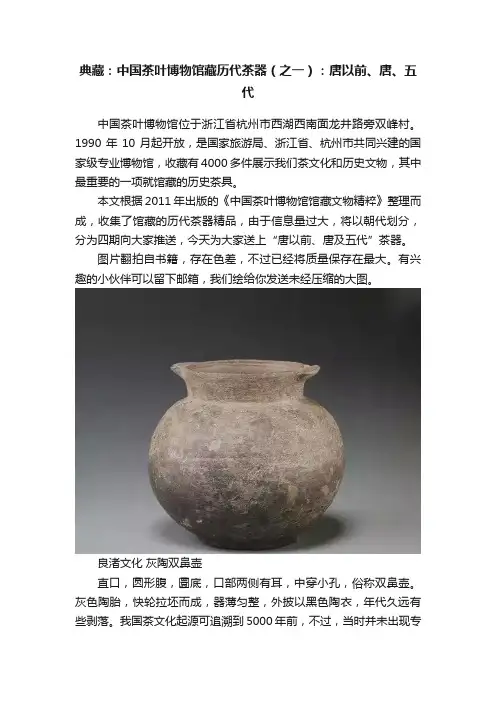

良渚文化灰陶双鼻壶直口,圆形腹,圜底,口部两侧有耳,中穿小孔,俗称双鼻壶。

灰色陶胎,快轮拉坯而成,器薄匀整,外披以黑色陶衣,年代久远有些剥落。

我国茶文化起源可追溯到5000年前,不过,当时并未出现专用茶具,此类陶壶可看成茶具的源头。

春秋原始瓷弦纹碗原始瓷最早出现于商周时期,发展至春秋时期已经十分成熟。

碗内壁留下拉坯时的弦纹痕迹,成为鉴定春秋战国时期瓷器的重要特征之一。

陆羽《茶经》中有春秋时期晏子饮茶的记载。

盘口,垂腹,三外撇式足,口部两侧有耳。

此原始瓷三足鼎器型仿青铜器,系陪葬用的明器。

战国时期南方一带的士人已经饮茶,煮茶是当时的主要的饮用方式。

汉青铜兽耳釜敛口,鼓腹下垂,圆底。

口沿有双耳,设计成螭龙的双角向内,龙首向外张昂,龙身为圆环形,龙尾上翘。

造型灵逸,构思巧妙。

汉王褒《僮约》中已有“烹荼尽具”、“武阳买茶”之记载。

饮茶在司马相如等文人中已经较为普遍,当时以煮茶为主。

此青铜茶釜系当时重要的煮茶器具之一,汉代的饮茶生活由此可见一斑。

东汉原始瓷灶模型系陪葬的明器。

由火膛和烟囱及灶体组合而成,灶体上再承一双耳釜及敛口釜,是东汉时期灶台的真实写照。

据文献记载,东汉时期饮茶已经在南方四川一带的士人之间流行,不过当时基本上以煮茶为主,称为“茗粥”。

南朝青釉点褐彩刻莲瓣纹盏托口部微敛,浅弧腹,平底。

各大博物馆藏陶瓷极品赏析(一)唐代三彩双龙耳瓶这件“三彩双龙耳瓶”出自于唐(618-907年),是来自故宫博物院的藏品。

“三彩双龙耳瓶”以两个对称的双龙衔住瓶口为柄,造型优美高雅,制作相当精致。

这种器型是在晋朝鸡头壶的基础上发展而来的,并吸收了西域胡瓶的特点,始见于北朝,盛于隋、唐。

这件“三彩双龙耳瓶”器型端正,保存完整,属唐代三彩瓷器的精美之作。

唐三彩多见于陪葬明器,极少有使用品。

由于它是一种低温釉陶器,经过约800摄氏度的温度烧制,属于低温烧制,其成本和烧造难度远远低于瓷器。

另一方面唐代盛行厚葬。

因此三彩陶器也是适应这种厚葬风气而兴起的。

唐朝作为一个开放度极高的帝国,其物品受到各国人民的喜爱,唐三彩左右一种特殊的艺术品,成为唐朝重要对外输出品。

越窑秘色瓷八棱瓶唐咸通十五年(公元874)。

出土于法门寺地宫,现收藏于法门寺博物馆。

唐代越窑青釉八棱瓶唐代邢窑白瓷莲瓣座灯台唐代长沙窑狮座诗文瓷枕宋代官窑圆洗宋代官窑圆洗现藏于北京故宫博物院,高6.4cm,口径22.5cm,足径19cm。

洗敞口,器身近直,洗里坦平,圈足矮宽,底部边沿露胎无釉。

造型端庄典雅。

通体施青釉,釉呈粉青色,纯净莹澈。

釉面上,金丝般的开片纵横交织,片纹间又闪现出条条冰裂纹,优美和谐。

这件宋代官窑圆洗是宋时宫廷御用器,在造型、工艺及装饰技巧方面都十分考究,尤以釉色及片纹突出。

在釉层较薄的器口或未被釉层遮盖的器底部分,形成“紫口铁足”,使器物愈显古朴庄重。

清代乾隆皇帝尤为喜爱,曾为此洗拟诗一首,由皇家玉作匠师以楷书镌刻于洗之外底。

诗曰:“修内遗来六百年,喜他脆器尚完全。

况非髻垦不入市,却足清真可设筵。

讵必古时无碗制,由来君道重盂圆。

细纹如拟冰之裂,在玉壶中可并肩。

”下署“乾隆御题”。

官窑是宋徽宗政和年间在京师汴梁建造的,窑址至今没有发现。

官窑主要烧制青瓷,大观年间,官窑以烧制青釉瓷器著称于世。

主要器型有瓶、尊、洗、盘、碗,也有仿周、汉时期青铜器的鼎、炉、觚、彝等式样,器物造型往往带有雍容典雅的宫廷风格。

历代茶具的历史演变(图)茶具是中华茶文化的重要组成部分,从茶具的历史发展中,我们不难看出古代饮茶文化的变化。

一、茶具的出现在茶成为饮料后,与之相配套的茶具开始出现。

我国最早饮茶的器具当为陶制的缶,是一种小口大肚的容器,当时的功能既是茶具,又是酒具、食具。

公元前206年至8年,西汉王褒《僮约》载:“烹荼尽具,已而盖藏。

”是中国茶具史上最早记述茶用器具的史料。

但这里所说的茶具泛指烹茶时所使用的器具而非专用茶具。

考古发掘则表明,江浙上虞地区出土的一批西汉时期的瓷器,其器型有碗、杯、壶、盏等,被认定为世界上最早的瓷茶具。

二、专用茶具的确定西汉时期最早的茶具出现以后,茶具在社会的普遍使用还经历了一个相当长的时期,在这个过渡期内,共用茶具专用茶具共存。

即有些茶具是饮茶专用的,有些茶具是与食具、酒具共用的。

当时,茶虽然已成为人们日常生活的饮料。

但饮用方式粗犷。

对茶的各项功能认识粗浅,还没有形成完整的茶文化,三国张揖《广雅》载:“荆、巴间采叶作饼,叶老者,饼成,以米膏出之。

欲煮茗饮,先灸令赤色,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、橘子辅之,其饮醒酒,令人不眠。

”说明湖北、四川、陕西一带的茶叶,叶老的就和米粥一起制成茶饼。

煮饮时,先将其炙烤为红色,碾成末,加葱、姜、橘皮。

汤浇后饮用。

唐杨晔《膳夫经手录》载:“茶,古不闻食之,近晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗煮。

”即两晋南北朝以后,茶是“采叶煮粥”而食的。

而皮日休则说:唐以前,“茗饮”,“与夫渝蔬而啜者无异也”。

即与煮蔬菜食汤没有什么区别。

上述饮茶方式,既可用以解渴,也可用来充饥,其用具可有专用茶具,也可用食具代之。

到西晋时期,左思的《娇女诗》有“止为荼荮剧,吹嘘对鼎铄。

”等诗句。

同时期的杜育《荈赋》则说:“器择陶简,出自东隅。

”“酌之以匏,取式公刘。

”句中的匏又称瓠,系古代使用的葫芦状的壶,原为酒具。

而《茶经》又引《广陵耆老传》载:晋元帝(317-323年)时,“有老姥,每旦独提一器茗,往市鬻之,市人竞买,自旦至夕,其器不减。

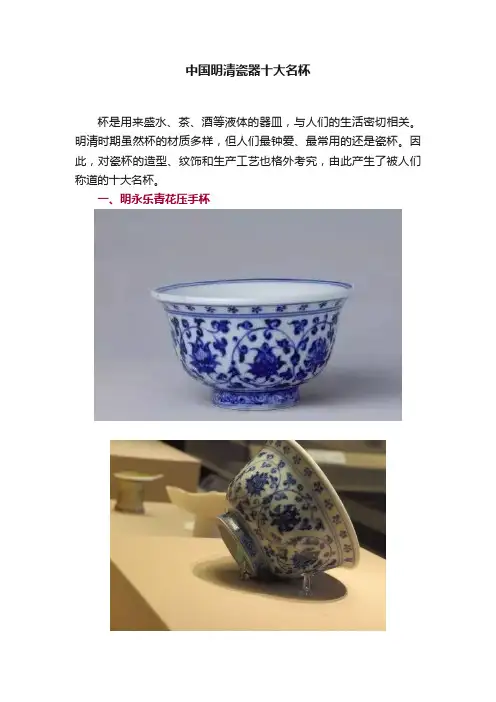

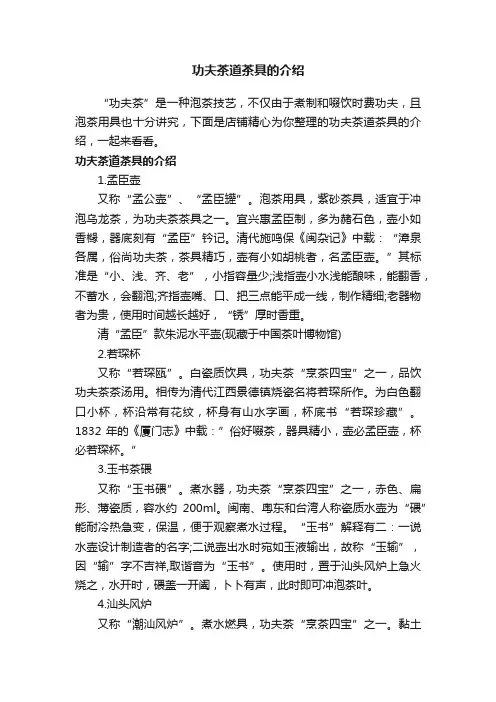

中国明清瓷器十大名杯杯是用来盛水、茶、酒等液体的器皿,与人们的生活密切相关。

明清时期虽然杯的材质多样,但人们最钟爱、最常用的还是瓷杯。

因此,对瓷杯的造型、纹饰和生产工艺也格外考究,由此产生了被人们称道的十大名杯。

一、明永乐青花压手杯明永乐青花压手杯(花心):现藏于北京故宫博物院。

杯高4.9厘米,口径9.2厘米,足径3.9厘米。

杯体如小碗状,口微撇,折腰,丰底,圈足。

内外均绘青花纹饰,纹饰安排主次分明,布局简洁,青花色泽深翠。

杯心有葵花一朵,花心署青花篆体“永乐年制”四字款。

外壁口沿下绘朵梅,腹部绘缠枝莲纹。

此杯制作精细,形体古朴敦厚,具有很高的艺术价值和研究价值,堪称是明代永乐时期独有的名贵器物。

永乐压手杯的款识,蝇头小字,清晰可辨。

在画面上的安排非常巧妙,将“永乐年制”四字写在花心内,款识与花纹融合在一起,既告知器物的年代,又使人赏心悦目,充分反映了景德镇陶瓷工匠们高雅的艺术修养。

压手杯的特点为胎体厚重,重心在杯的下部,口沿微微外撇,手握杯时,正压合于手的虎口处,给人以沉重压手之感,故有“压手杯”之称。

明代永乐青花压手杯是明代瓷器中能与文献记载相互印证的一种实物,具有重要的研究价值。

明人谷应泰撰《博物要览》一书中特别提到了这种杯:“若我永乐年造压手杯,坦口,折腰,砂足滑底。

中心画有双狮滚球,球内”大明永乐年制“六字或四字篆书,细若米粒,此为上品;鸳鸯心者次之;花心者又其次也。

杯外青花深翠,式样精妙,传世可久,价亦甚高。

”在故宫博物院的藏品中,有双狮绣球内书年款和花心内书年款的永乐青花压手杯。

另有杯心为鸳鸯卧莲图案者,系明万历时期仿制。

此种品质精良且带有永乐年款的压手杯,据目前掌握的资料看,完整的仅有故宫博物院收藏的4件。

二、明成化斗彩三秋杯明成化斗彩三秋杯造型玲珑奇秀,胎质细润晶莹,色调柔和宁静,绘画淡雅幽婉。

成化瓷器特别讲究线条美。

这对成化斗彩三秋杯高4.3厘米,口径6.8厘米,足径2.6厘米,釉色青中泛灰,胎薄如蝉翼,透过自然光可以清晰地看到杯外壁所绘的图案。

功夫茶道茶具的介绍“功夫茶”是一种泡茶技艺,不仅由于煮制和啜饮时费功夫,且泡茶用具也十分讲究,下面是店铺精心为你整理的功夫茶道茶具的介绍,一起来看看。

功夫茶道茶具的介绍1.孟臣壶又称“孟公壶”、“孟臣罐”。

泡茶用具,紫砂茶具,适宜于冲泡乌龙茶,为功夫茶茶具之一。

宜兴惠孟臣制,多为赭石色,壶小如香橼,器底刻有“孟臣”钤记。

清代施鸣保《闽杂记》中载:“漳泉各属,俗尚功夫茶,茶具精巧,壶有小如胡桃者,名孟臣壶。

”其标准是“小、浅、齐、老”,小指容量少;浅指壶小水浅能酿味,能翻香,不蓄水,会翻泡;齐指壶嘴、口、把三点能平成一线,制作精细;老器物者为贵,使用时间越长越好,“锈”厚时香重。

清“孟臣”款朱泥水平壶(现藏于中国茶叶博物馆)2.若琛杯又称“若琛瓯”。

白瓷质饮具,功夫茶“烹茶四宝”之一,品饮功夫茶茶汤用。

相传为清代江西景德镇烧瓷名将若琛所作。

为白色翻口小杯,杯沿常有花纹,杯身有山水字画,杯底书“若琛珍藏”。

1832年的《厦门志》中载:”俗好啜茶,器具精小,壶必孟臣壶,杯必若琛杯。

”3.玉书茶碨又称“玉书碨”。

煮水器,功夫茶“烹茶四宝”之一,赤色、扁形、薄瓷质,容水约200ml。

闽南、粤东和台湾人称瓷质水壶为“碨”能耐冷热急变,保温,便于观察煮水过程。

“玉书”解释有二:一说水壶设计制造者的名字;二说壶出水时宛如玉液输出,故称“玉输”,因“输”字不吉祥,取谐音为“玉书”。

使用时,置于汕头风炉上急火烧之,水开时,碨盖一开阖,卜卜有声,此时即可冲泡茶叶。

4.汕头风炉又称“潮汕风炉”。

煮水燃具,功夫茶“烹茶四宝”之一。

黏土烧制的红泥小火炉,高温下遇水不裂。

外形如鼎,通红古朴,长形,高约20厘米,置碳的炉心既深又小,有盖有门,通风性好。

汕头风炉是玉书茶碨的配套器具,由风炉改进而来,其炉口大小与碨底相称,燃料一般用白炭,也有讲究的茶友会用橄榄核碳。

二、现代意义上的功夫茶具随着饮茶之风的兴盛以及茶文化的发展,茶具的品种越来越多,样式越来越精美,成套茶具的组合方式越来越灵活多样。

唐代瓷质茶具的造型艺术•唐代瓷质茶具的起源和背景•唐代瓷质茶具的种类和造型•唐代瓷质茶具的工艺和特点•唐代瓷质茶具的历史意义和价值•唐代瓷质茶具的鉴赏和收藏目•相关文献和进一步研究建议录唐代瓷质茶具的起源和背景CATALOGUE01中国是茶的故乡茶文化的传播茶文化的起源唐代经济的发展唐代是中国历史上一个繁荣昌盛的时期,经济的发展为瓷器产业的兴起提供了有利条件。

瓷器制造技术的进步在唐代,制瓷技术得到了不断改进和创新,为瓷质茶具的制造提供了技术支持。

唐代瓷器的盛行茶具的演变造型艺术的特点唐代瓷质茶具的兴起唐代瓷质茶具的种类和造型CATALOGUE02茶壶鸭嘴形壶这种茶壶以葫芦为原型,经过艺术加工而成。

由于葫芦寓意着吉祥,因此这种壶也深受人们喜爱。

葫芦形壶提梁壶翻口杯这种茶杯口部呈凹形,饮用时可以扣在嘴里,不会让茶水洒出。

同时,翻口杯制作精美,常作为贵族或寺庙使用。

直口杯这种茶杯口部呈圆形,底部平坦,适合于端起饮用。

同时,直口杯制作简单,价格低廉,因此广受大众喜爱。

高足杯这种茶杯下部有高足设计,可以防止杯子倾斜,同时增加了整体的稳定性。

高足杯多见于唐代中晚期的墓葬中。

茶杯茶碗敛口碗斗笠碗敞口碗1茶盘23这种茶盘形状为圆形或椭圆形,底部平坦,适合于放置各类茶具。

由于圆形盘制作简单,价格低廉,因此广受大众喜爱。

圆形盘这种茶盘口部呈波状或花瓣状,增加了整体的观赏性。

花口盘多为贵族或寺庙使用。

花口盘这种茶盘形状为长方形或长条形,底部多有四个矮足,增加了整体的稳定性。

长方形盘多为贵族或寺庙使用。

长方形盘其他配套茶具茶托用于放置茶碗或茶杯的托盘,多为圆形或椭圆形,材质多为瓷质或木制。

茶勺用于舀取茶水的长柄勺子,多为金属或瓷质制作。

唐代瓷质茶具的工艺和特点CATALOGUE0303烧制工艺制作工艺01原料选择02模具制作装饰特点030201文化内涵体现唐代文化茶禅一味唐代瓷质茶具的历史意义和价值CATALOGUE04唐代瓷质茶具的造型和工艺对后世瓷器产生了深远的影响,特别是对宋代名窑的烧制技术、造型艺术和装饰手法有着重要的影响。

中国茶道茶具排名前十茶道是中国传统文化的重要组成部分,而茶具作为茶道的重要配件,也有着丰富的历史和文化内涵。

在中国茶道中,有许多优秀的茶具品牌和款式。

本文将介绍中国茶道茶具排名前十,以便读者了解并选择适合自己的茶具。

一、紫砂壶紫砂壶是中国传统茶具中的瑰宝之一,以紫砂泥制成。

其独特的材质和工艺使得紫砂壶在茶道界备受推崇。

紫砂壶不仅具有出色的保温性能,还能改善茶水的口感,使茶味更加醇厚。

而且,紫砂壶还具备一定的艺术价值,因此备受收藏家的青睐。

二、古铜壶古铜壶是一种古老的传统茶具,它以铜为主要材质,经过精湛的工艺打造而成。

古铜壶不仅具有独特的外观和质感,还能够提高茶水的口感和味道。

古铜壶在制作过程中经历了多次退火和打磨,从而保持了其原有的色泽和质感。

三、明瓷杯明瓷杯是中国茶道中常见的茶具之一,它以明式瓷器为主要样式。

明瓷杯的特点是造型简洁、质地细腻,能够提高茶水的香气和口感。

明瓷杯通常采用传统的釉下绘制工艺,图案精美细致,具有很高的收藏价值。

四、宫廷银碗宫廷银碗是中国传统茶具的代表之一,起源于古代宫廷。

宫廷银碗通常采用纯银制作,表面经过精细的加工和装饰,具有高度的观赏价值。

宫廷银碗的使用不仅能够提高茶水的味道,还能展现使用者的身份和地位。

五、岩石瓷壶岩石瓷壶是一种以石英砂为主要材料的茶具,它具有独特的纹理和温润的手感。

岩石瓷壶制作工艺复杂,需要经过多次烧制和打磨,因此具有很高的工艺价值。

岩石瓷壶不仅能够提高茶水的香气和口感,还能够与茶的色泽相得益彰。

六、玻璃杯玻璃杯是茶道中非常常见的茶具之一,它以透明清澈的乳白色玻璃制成。

玻璃杯的特点是易于清洗和保养,且能够更好地展示茶水的色泽和味道。

玻璃杯还有一个好处就是不会对茶水的味道产生任何的干扰,保持茶水的原汁原味。

七、青铜盖碗青铜盖碗是中国古代茶具中的一种,起源于商代。

青铜盖碗以青铜为主要材料,经过特殊的材质处理和刻制工艺,表面呈现出美丽的锈痕和纹理。

青铜盖碗不仅能够提高茶水的香气和口感,还具有很高的历史和艺术价值。

唐青瓷荷叶盏、托这组荷叶盏、托,为唐代越窑烧制,系青瓷。

它由一盏一托组成。

盏呈五瓣莲花状,口敞侈,深腹,有圈足;盏托呈四片卷边荷叶状,托中心部下凹形成一定深度,正好与盏的下腹部套合;通体一色青釉,犹如一朵盛开的荷花。

荷,亦称莲。

《尔雅·释草》中说: “荷,芙渠……其实莲”。

在古乐府《江南》中亦有“江南可采莲,莲叶何田田”之说。

它夏季开花,为淡红色或白色,有单瓣和重瓣之分,可观赏,能作药;由根茎膨大形成的藕,是美食,也能入药,在文人墨客的笔下,说它“出污泥而不染”,常被看作是洁身自好的象征。

因此,仿荷作盏,用茶怡性,反映了古人的追求。

这件荷叶盏的造型端庄清丽,灵秀潇洒,有强烈的装饰美,给人以庄重中不失秀美之感,从而使该件青瓷茶盏更具文化品位和艺术价值。

相传,茶盏始于唐代,因它的下部衬有托子,所以又叫茶托子,即后来的盏托。

据李匡义《资暇集》载:盏托始于唐代宗宝应年间,成都府尹崔宁,生活十分讲究。

其女喜欢饮茶,但茶盏注入茶汤后,端茶时易烫手,深感不便。

一日,她灵机一动,把蜡烤软,做了一个大小与盏底相同的蜡环,放在碟子上,再将茶盏置于环内,如此端盏饮茶,既不烫手,又不会使茶盏倾倒。

后来,她让漆工按此做了个漆托,用它置盏饮茶。

其父崔宁见了,十分高兴,因它是用来托茶盏的,就将这种碟子称做“托”。

从此以后,逐渐流传开来,“人们愈新其制,以至百状焉”。

所以,茶学家一般认为,盏托始于唐代。

现今出土的众多古代茶具亦表明: 还没有出土过比唐代更早的茶具盏托,这也就从一个侧面为盏托的起始年代做了“注脚”。

∙2005-8-21 10:49∙回复∙∙西北回回马家军∙2楼白瓷茶杯,为唐代制品,现收藏于中国农业科学院茶叶研究所。

此杯造型为撇口直腹,釉色白中泛黄,胎体坚致。

装饰上,重视胎质釉色质地之美,不加任何纹饰,给人以简洁自然的美感。

唐代,我国南北方烧造的瓷器,出现了以青瓷和白瓷为代表的两大系统。

青瓷以越窑为代表,白瓷以邢窑、曲阳窑为代表。

瓷器茶具的鉴赏与选择总结瓷器茶具的鉴赏与选择总结瓷器茶具的鉴赏与选择总结白瓷,早在唐代就有“假白玉”之称。

其中以江西景德镇出产的最为著名。

北宋时,景德镇生产的瓷器茶具,质薄光润,白里泛青,雅致悦目,并有影青刻花、印花和褐色点彩装饰。

明代时,在青花瓷的基础上又创造了各种彩瓷,产品造型精巧,胎质细腻,彩色鲜丽,画意生动。

“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去”。

浮梁即今景德镇,是个古老茶区。

景德镇在唐代就能生产质量很高的茶具。

南宋时,景德镇湖田窑成功地制成了褐黄、天蓝、微青细条纹的所谓兔毫盏。

今天,市面上流行景德镇的青花茶具,有一种“青花双龙茶具”,其茶壶、茶杯、茶盘上均绘有一对凌空飞舞、气势雄伟的青龙,口沿周围的青翠艳丽的带状边饰也十分精巧,令人赏心悦目。

白釉青花,清新典雅,具有浓郁的民族风格和中国气派。

景瓷茶具大都配有精巧的装饰,如外壁绘有山川河流、四季花草、飞禽走兽、人物故事等精美绘图,或几行颇蓄哲理的劲道的书法,具有较高的审美价值。

用这等茶具冲泡名茶,在品饮茶叶的同时,观赏茶具,将别有一番情趣。

除景瓷外,也不乏其他名瓷,唐陆羽《茶经》提到:“碗,越州上,鼎州次,婺州次……”“邢瓷类银,越瓷类玉”“邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿”。

有人认为邢州和越州出产的瓷碗同样是上等质量,其实并非如此。

如果说邢瓷质地像银,越瓷就像玉,这是邢瓷不如越瓷的一点;如果说邢瓷像雪,越瓷就像冰,这是邢瓷不如越瓷的第二点,邢瓷白易使汤现红色,越瓷青易使汤现绿色,这是邢瓷不如越瓷的`第三点。

晋杜育《茶赋》指出:‘器泽陶简,出自东隅”,这里指的就是越州制的碗,上口不卷边,碗底里弧形而浅,容积不到半升。

越州瓷、岳州瓷都色青,使茶汤呈青绿色。

邢州瓷白色,使茶汤色红,泰州瓷黄色,使茶汤色紫;洪州瓷褐色,使茶汤色黑。

不同瓷器,对于茶的汤色都有不同的影响。

龙泉青瓷茶具以它造型古朴幽雅,瓷质细腻、釉厚,色泽柔和而蜚声中外。

不少古代诗人都有诗句称赞,如:唐朝诗人陆龟蒙曾用“九秋风露越窑开,夺得干峰翠色来”的美丽诗句,描绘越窑瓷器的瑰丽色彩。

60余种经典紫砂壶型图例及名称由来西施壶原名西施乳,言壶之形若美女西施之丰乳,确实此壶象丰满的**,壶纽象**,流短而略粗,把为倒耳之形,盖采用截盖式,壶底近底处内收,一捺底,后人觉“西施乳”不雅,改称“倒把西施壶”。

文旦、龙旦和西施三种壶形有着直接和间接的关系。

三种壶都属于截盖壶。

文旦:为南方的一种水果,也叫柚子,是按照这个原型做出来的。

首创者徐友泉,明末清初吴梅鼎给了徐友泉极高的评价,称“若夫综古今而合度,极变化以从心,技而近乎道者,其友泉徐子乎。

”吴梅鼎之所以为世人所识,实在是因为写了一篇千五百字的《阳羡茗壶赋》。

吴氏曾祖是明正德进士吴颐山,正德进士何许人也,不太清楚,只是他的家童名声太盛,叫“供春”。

吴颐山少时在宜兴金沙寺读书,家童供春服侍少主的同时,据说偷学了寺僧制壶,不经意间,成了紫砂壶史上的鼻祖。

然后经历了赵梁、董翰、元畅、时朋“四大名家”,然后是时鹏之子时大彬一家独大,时大彬有一高足,就是徐友泉了。

而吴梅鼎的父亲和徐友泉交好,并请其到家中研制紫砂壶,成就了一段佳话。

吴梅鼎更是耳濡目染,友泉晚年自叹“吾之精,终不如时之粗”时,他不知道,紫砂史册上,已经有了他浓重的一笔。

半月壶“海上生明月,天涯共此时”唐朝诗人张九龄竹下的知古名句在构筑美妙意境的同时,也给壶艺创作留下了极大的想象空间,可以用紫砂壶诠释对生命、文化和艺术的理解。

每位艺人在创作“半月壶”时就是顺应诗人意地间,怡情自然的人生思索。

半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地,从古到今长盛不衰,正所谓“弱水三千,仅饮一瓢”。

半月壶协调和谐、舒张简洁、前呼后应,一张扬、一内敛,张弛有度,仿似一篇美文,越读越醉,半月壶营造的是一种源于心录上对团圆期盼。

所谓“明月千里寄相思,半月万里思更浓”;一把壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念,更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。

石瓢壶“石瓢”最早称为“石铫”,“铫”在《辞海》中释为“吊子,一种有柄,有流的小烹器”。

明清年代紫砂壶赏析学院:计算机(软件)学院姓名:史丽玉班级:软件工程JA V A10-03学号:32012年5月29日紫砂壶发展历史"人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土"。

宜兴,战国时代称"荆溪",秦汉时置为"阳羡",晋时又改为"义兴",隋唐一直沿革"义兴"这个名称,宋时为避宋太宗赵光义之讳,在太平兴国年间改"义兴"为"宜兴"。

宜兴制陶业有着悠久的历史,根据考古对宜兴古窑发掘证实,早在5000年前的新石器时代,这里就开始制陶,到了汉代则更大量生产日用陶器。

紫砂茶具,由陶器发展而成,属陶器茶具的一种。

它坯质致密坚硬,取天然泥色,大多为紫砂,亦有红砂、白砂。

这种陶土,含铁量大,有良好的可塑性。

紫砂茶具的色泽,可利用紫砂泥泽和质地的差别,经过"澄"、"洗",使之出现不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黄泥呈朱砂色,梨皮泥呈冻梨色等;另外,还可通过不同质地紫泥的调配,使之呈现古铜、淡墨等色。

优质的原料,然的色泽,为烧制优良紫砂茶具奠定了物质基础。

成陶火度在1100—1200摄氏度,无吸水性,音粗韵长。

它耐寒耐热,泡茶无熟汤味,能保真香,且传热缓慢,不易烫手,用它炖茶,也不会爆裂。

因此,历史上曾有"一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价"之说。

但美中不足的是受色泽限制,用它较难欣赏到茶叶的美姿和汤色。

紫砂茶具起始于宋,盛于明清,流传至今。

在明代中叶以后,逐渐形成了集造型、诗词、书法、绘画、篆刻、雕塑于一体的紫砂艺术。

北宋梅尧臣《依韵和杜相公谢蔡君谟寄茶》诗中道:"小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华。

" 欧阳修也有"喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余情"的诗句,说明紫砂茶具在北宋刚开始兴起。

【茶道】之二十四器“工欲善其事,必先利其器”,这是说一般劳动工作。

茶艺是一种物质活动,更是精神艺术活动,器具则更重要讲究,不仅要好使好用,而且要有条有理,有美感。

所以,早在《茶经》中,陆羽便精心设计了适于烹茶、品饮的二十四器。

1、风炉:为生火煮茶之用,以中国道家五行思想与儒家为国励志精神而设计,以锻铁铸之,或烧制泥炉代用。

2、笤:以竹丝编织,方形,用以采茶。

不仅要方便,而且编制美观,这是由于古人常自采自制自食而特意设置。

3.炭挝:六棱铁器,长一尺,用以碎炭。

4、火夹:用以夹炭入炉。

5、釜:用以煮水烹茶,似今日本茶釜。

多以铁为之,唐代亦有釜瓷石釜,富家有银釜。

6.交床:以木制,用以置放茶釜。

7.纸囊:茶炙热后储存其中,不使泄其香。

8、碾、拂末:前者碾茶,后者将茶拂清。

9.罗合,罗是筛茶的,合是贮茶的。

10.则:有如现在的汤匙形,量茶之多少。

11.水方:用以贮生水。

12、漉水囊:用以过滤煮茶之水,有铜制、木制、竹制。

13.瓢:杓水用,有用木制。

14.竹荚:煮茶时环击汤心,以发茶性。

15.鹾簋(cuogui)、揭:唐代煮茶加盐去苦增甜,前者贮盐花,后者杓盐花。

16.熟盂:用以贮热水。

唐人煮茶讲究三沸,一沸后加入茶直接煮,二拂时出现泡沫,杓出盛在熟盂之中,三沸将盂中之熟水再入釜中,称之谓…救沸”、“育华”。

17.碗:是品茗的工具,唐代尚越瓷,此外还有鼎州瓷、婺州瓷、岳州瓷、寿州瓷、洪州瓷。

以越瓷为上品。

唐代茶碗高足、偏身。

18.畚(ben):用以贮碗。

19、扎:洗刷器物用,类似现在的炊帚。

20、涤方:用以贮水洗具。

21.渣方:汇聚各种沉渣。

22.巾,用以擦拭器具。

23.具列:用以陈列茶器,类似现代酒架。

24.都篮:饮茶完毕,收贮所有茶具,以备来日。

用现在人的观点来看,饮一杯茶有这么多复杂的器具似乎难以理解。

但在古代人说,则是完成一定礼仪,使饮茶至好至精的必然过程。

用器的过程,也是享受制汤、造华的过程。

其实,现代烹饪所用器具较陆羽二十四器更为复杂,只不过厨师作,客人吃,不知其中艰辛而已。