古诗词中典故及其作用分析资料讲解

- 格式:ppt

- 大小:555.50 KB

- 文档页数:11

古诗词中的典故及其来源解析古诗词作为中国文化的瑰宝,蕴含着丰富的典故和深刻的寓意。

这些典故不仅来源广泛,而且贯穿于古人的生活和思想之中。

通过解析古诗词中的典故及其来源,我们可以更好地理解古人的思想和情感。

一、《离骚》中的典故《离骚》是屈原的代表作,其中充满了许多典故。

其中最著名的是“东篱把酒,对影成三人”这句诗。

这一典故来源于《庄子·逍遥游》中的故事。

故事中,庄子对着井中的倒影自娱自乐,形成了“对影成三人”的典故。

屈原借用这个典故,表达了自己的孤独和无奈之情。

二、《静夜思》中的典故李白的《静夜思》被誉为古代诗词中的绝世佳作。

其中的典故来源于《史记·报任少卿书》中的故事。

故事中,报任少卿在夜晚思念家乡,写下了“床前明月光,疑是地上霜”的诗句。

李白借用了这个典故,表达了自己对家乡的思念之情。

三、《红楼梦》中的典故《红楼梦》是中国古代四大名著之一,其中融入了许多典故。

其中最著名的是“葬花吟”这一段。

这一典故来源于唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》。

白居易在诗中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”曹雪芹借用了这个典故,表达了对红楼梦的无奈和悲凉之情。

四、《水调歌头》中的典故苏轼的《水调歌头》是中国古代词中的经典之作。

其中的典故来源于《史记·魏其武安侯列传》中的故事。

故事中,魏其武安侯潘安因为爱慕王昭君,写下了“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的诗句。

苏轼借用了这个典故,表达了自己对美好事物的向往和追求。

总结起来,古诗词中的典故来源广泛,涵盖了历史、神话、文学、哲学等各个领域。

通过解析这些典故,我们可以更好地理解古人的思想和情感,感受他们对生活和世界的独特见解。

这些典故不仅丰富了古诗词的内涵,也为后人提供了丰富的文化遗产。

因此,我们应该继续传承和弘扬古诗词的精神,让这些典故继续在我们的文化中发扬光大。

诗中的典故

摘要:

1.引言

2.诗中典故的定义与作用

3.诗中典故的分类

4.诗中典故的运用技巧

5.诗中典故对后世的影响

6.结论

正文:

在中国古代诗歌中,典故是一种常见的修辞手法。

诗人们通过运用典故,能够使诗歌的语言更加丰富,同时也能传达出更加深刻的意义。

本文将对诗中的典故进行详细的介绍和分析。

首先,我们需要了解什么是诗中典故。

诗中典故,是指诗中引用古书中的故事、人物、事件等来表达诗人的思想感情。

典故在诗中的运用,能够使诗歌的语言更加凝练,同时也能够增强诗歌的历史感和文化底蕴。

诗中的典故可以分为多种类型,包括历史典故、神话典故、文学典故等。

历史典故是指诗中引用的历史事件或历史人物,如《诗经》中的“周南”就是指周朝的南方地区。

神话典故是指诗中引用的神话故事或神话人物,如《离骚》中的“嫦娥奔月”。

文学典故是指诗中引用的文学作品或文学人物,如《将进酒》中的“陈王昔时宴平乐”。

在运用典故时,诗人需要注意一些技巧。

首先,诗人应该选择与诗歌主题

相关的典故,以便更好地表达诗歌的主题。

其次,诗人应该注意典故的运用方式,避免生搬硬套,应该将典故与诗歌的语言和形式相结合。

最后,诗人应该注意典故的出处和真实性,避免误用或滥用典故。

诗中的典故对后世的影响是巨大的。

一方面,诗中的典故为后世的诗歌创作提供了丰富的素材和灵感来源。

另一方面,诗中的典故也为后世的文学批评和文学研究提供了重要的参考依据。

总的来说,诗中的典故是中国古代诗歌的重要组成部分,对诗歌的语言、形式和内容都有着重要的影响。

初中语文诗句典故归纳总结在初中语文学习中,诗句典故是我们经常会遇到的内容。

诗句典故常常被用于解读课文、理解作品和丰富文章表达。

在本文中,将对初中语文中常见的诗句典故进行归纳总结,帮助同学们更好地掌握这一部分知识。

一、诗句典故的定义和作用诗句典故是指出自诗歌作品,常常被引用或借用作为文学表达手段的典故。

它们在语言中的运用常常具有引人深思、形象生动、含义丰富等特点。

诗句典故在初中语文学习中扮演着重要的角色,可以帮助我们更好地理解作品、揭示文化内涵,同时也可以拓宽我们的视野,提高我们的写作能力。

二、常见的诗句典故及其背景故事1. "黄河远上白云间,一片孤城万仞山" -- 李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这是李白的名篇之一,描写了黄河山水的壮丽景色。

黄河远上白云间,一片孤城万仞山这句诗描绘了黄河沿途的壮美景色,通过对自然景观的描绘,表达了作者对故乡的深情。

2. "问君能有几多愁,恰似一江春水向东流" -- 元稹《离思五首·其四》这是元稹的《离思五首》中的名句,表达了作者对离别的思念之情。

通过比喻,作者将自己离别的心情喻为一江春水向东流,形象地展示了他内心的悲伤与思念。

3. "天行健,君子以自强不息" -- 《周易》这是《周易》中的诗句典故,《周易》是中国古代的一部重要经典之一,探讨了人与自然、人与社会的关系。

这句诗表示天空自有其行进的规律,君子应该像天空一样,坚持不懈地自强不息。

4. "白日依山尽,黄河入海流" -- 王之涣《登鹳雀楼》这是王之涣的《登鹳雀楼》中的名句,描绘了壮丽的自然景色。

白日依山尽,黄河入海流,通过对景色的描绘,表现了作者大气磅礴的豪情和强烈的抒发。

5. "人生自古谁无死,留取丹心照汗青" -- 文天祥《过零丁洋》这是文天祥的《过零丁洋》中的名句,表达了作者对国家的忠诚和无畏精神。

![[初中语文]古诗词中的典故++课件+中考语文二轮专题](https://uimg.taocdn.com/ccb774d650e79b89680203d8ce2f0066f4336440.webp)

古诗词中的常用典故及用法归纳一、明用典故古典诗词在使用典故时,如果能使读者从字面一看便知使用了某个典故的就是明用典故。

这种现象在古典诗词中是常见的。

例1:“持节云中,何日遣冯唐?”(苏轼《江城子·密州出猎》)【析】“持节云中,何日遣冯唐?”这是明用《史记·冯唐列传》中的故事,东坡居士在这里明用这个典故,意在以魏尚自况,希望有一个象冯唐那样识才敢谏之人,为自己在宋神宗面前保荐,派人将自己召回,委以重任。

这是古人忧国忧民的忧患意识的反映。

例2:“千古奇冤,江南一叶。

同室操戈,相煎何急?!”【析】在皖南事变后,周恩来愤笔疾书“同室操戈,相煎何急”,这里明显化用了曹植《七步诗》里的句子:“本是同根生,相煎何太急。

”二、暗用典故古典诗词在使用典故时,有时表面上看用典处似乎与上下文句融合为一,不细察则不知为用典,这就是暗用典故。

例如《江城子·密州出猎》的末句是:“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

”表面看来好象是写“出猎”,描写猎人弯弓射狼的情况。

其实这是暗用了《楚辞·东君》“举长矢兮射天狼”的典故。

天狼,是星名,古代用以代表贪残掠夺,作者在此代指辽和西夏统治者;“射天狼”则表明自己御敌保国的决心。

三、正用典故例1:“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

”(李白《宣州谢眺楼饯别校书叔云》)【析】以典代人,通过文章既以赞李云,也以自赞。

“蓬莱”,为海中神山名,传说仙府中难得的典籍,均藏于此。

《后汉书·窦章传》言:“是时学者称东观(后汉政府的藏书机构)为老氏藏室,道家蓬莱山。

”这首诗中的“蓬莱”,是借指校书郎李云。

“建安骨”为建安风骨之简称。

东汉末建安时期,以曹操父子和建安七子为代表的诗歌,风格清新刚健,被后人称为建安风骨。

“小谢”,指谢眺;区别于“大谢”(谢灵运)。

李白非常推崇谢眺,这里有自比的意思。

这两句中,上句称赞李云文章得建安风骨,清新刚健;下句谓自己的诗歌应像谢眺那样清新隽永。

诗词中的典故解读诗词作为中国古代文化的瑰宝,蕴含着丰富的典故和意象,这些典故常常以隐喻和象征的方式出现在诗词中,给作品增添了深厚的文化内涵和艺术魅力。

下面,我们将从几个典型的诗词典故入手,解读其中的含义和文化背景。

1. 《静夜思》- 李白床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

这是李白的名篇《静夜思》,描绘了一个人在夜晚思念故乡的情景。

其中,“明月光”、“地上霜”、“望明月”、“思故乡”等词句都是常见的典故,寄托了作者对故乡的思念之情。

在中国古代文化中,月亮常常被赋予了思乡的象征意义,而“明月光”则代表着故乡的明亮和温暖。

这首诗以简洁的语言表达了作者对故乡的深情,给人一种恬静和宁静的感受。

2. 《登鹳雀楼》- 王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这是王之涣的《登鹳雀楼》,以写景手法描绘了壮丽的自然景色。

其中,“依山尽”、“入海流”等词句都是典故,暗喻了人生的追求和不断超越的精神。

在中国古代文化中,山和海都象征着广阔和辽远,而“更上一层楼”则代表了追求进步和突破的意愿。

这首诗通过写景,表达了作者对人生追求的向往和勇气。

3. 《送元二使安西》- 王之涣渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

这是王之涣的《送元二使安西》,描绘了一幅离别的场景。

其中,“渭城朝雨浥轻尘”、“客舍青青柳色新”等词句都是典故,寄托了作者对离别的惋惜之情。

在中国古代文化中,雨被赋予了离别的意象,而“青青柳色新”则代表了离别后的新生和希望。

这首诗以细腻的描写和含蓄的情感,表达了作者对离别的感伤和对友谊的珍重。

4. 《登高》- 杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

这是杜甫的《登高》,描绘了壮丽的自然景色和人生的无常。

其中,“风急天高猿啸哀”、“渚清沙白鸟飞回”等词句都是典故,抒发了作者对自然和人生的感慨之情。

在中国古代文化中,猿被赋予了哀怨和离别的象征意义,而鸟则代表了自由和归宿。

典故在古诗词中的作用及常用典故解析一、典故在古诗词中的作用1. 委婉含蓄,避免平直。

典故用得适当,可以收到很好的修辞效果。

能显得既典雅风趣又含蓄有致,在有限的词语中展现更为丰富的内涵,可以增加韵味和情趣,表达更生动、更典雅、更含蓄。

2、品评历史,借古论今。

古代诗人在一些以慨叹历史为主题的诗歌中,往往通过引用关于历史人物或历史故事的典故来发表自己的独特见解。

3. 针对社会存在的一些弊端,古代诗人在受到周围环境的限制不便畅所欲言的时候,往往引用典故来影射时事,达到借古讽今的表达效果。

4. 抒情言志,表明心迹。

从抒发情感类型的角度,我们通常可以分为这样几种情况:表达对美好事物的讴歌和赞美;表达对积极乐观人生态度的进取和追求;表达对壮志难酬的悲愤和慨叹。

5.引发联想,创新意境。

诗词中,在对现实景物描绘时引用典故,可把此时此景与彼时彼景相联,能创设新的画面,加深诗的意境,促使人产生联想,从而增强作品的表现力和感染力。

6.简洁精练,内涵丰富。

古诗词往往受字数、句数的限制,如何在有限的篇幅内表达丰富的内涵,用典就是很好的一种手段。

因为用典是对历史故事等的高度概括,在增加诗歌容量的同时,可以使语言更加精练,增大诗词表现力。

可收到言简而意丰的艺术效果。

总之,典故在古诗词中可以起到丰富内涵、增强表现力、表达情感和观点等多重作用。

二、古诗词中常用典故解析1. 冰雪:以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

如“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)冰心:高洁的心性,古人用“清如玉壶冰”比喻一个人光明磊落的心性。

再如“应念岭海经年,孤光自照,肝肺皆冰雪。

”岭南一年的仕途生涯中,自己的人格品行像冰雪一样晶莹、高洁。

2.月亮:对月思亲—引发离愁别绪,思乡之愁。

如“举头望明月,低头思故乡。

”(李白《静夜思》)如“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

”(李煜《虞美人》)望月思故国,表明亡国之君特有的伤痛。

如“碛里征人三十万,一时回首月中看。

初中古诗词用典故及其作用在初中古诗词里呀,典故就像是一颗颗神秘又有趣的星星,点缀在诗词的浩瀚星空中。

先说“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”这句诗里就有典故。

“闻笛赋”说的是向秀为悼念嵇康、吕安所作的思旧赋,这里诗人用这个典故来表达对故去友人的怀念。

“烂柯人”呢,是说晋人王质上山砍柴,看到两个童子下棋,等他看完棋,发现手中的斧柄都烂了,回到家才发现已经过了很多年。

这个典故就传达出一种世事沧桑、人事全非的感觉。

还有“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”中的“黄金台”典故。

黄金台是战国时燕昭王在易水东南修筑的,他把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下士。

这里诗人用这个典故,表达出将士们为报答君主的知遇之恩,甘愿奋勇杀敌、为国捐躯的壮志豪情。

再看“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”。

“周郎”指的是周瑜,“铜雀”是曹操修的铜雀台。

这里诗人假设如果不是东风给了周瑜方便,曹操就会把大乔小乔锁在铜雀台了。

这个典故的运用,其实是在感慨历史兴亡,也从侧面烘托出周瑜的幸运以及战争胜负的偶然性。

这些典故在古诗词中的作用可不小呢。

一方面,它们可以使诗词更加含蓄、委婉地表达情感。

诗人有时候不好直接说出自己的想法,就借助典故来传达。

比如想要表达怀才不遇的愤懑,用个姜子牙垂钓等待明君的典故,既把意思传达了,又显得很有文化底蕴。

另一方面,典故可以增加诗词的文化内涵。

就像刚刚提到的那些典故,每一个都带着一段历史或者传说故事,让诗词就像一个装满宝藏的盒子,等着读者去打开挖掘。

而且,典故还能起到精炼语言的作用,本来可能需要很多话才能说清楚的事儿,一个典故就搞定了。

概括性来讲,初中古诗词里的典故真的是超级有趣又超级有意义的存在,就像是一把把小钥匙,能帮助我们打开理解古诗词深层含义的大门呢。

古文阅读中的典故与修辞手法解析古文是中国传统文化的重要组成部分,通过对古文的阅读和解析,我们可以了解古人的智慧和文化内涵。

古文中常常使用典故和修辞手法来增强作品的艺术效果和表达深度。

本文将就古文阅读中的典故与修辞手法进行解析。

一、典故的使用典故是指古人留下的传统故事或历史事件,通过对典故的引用和运用,作品可以借助古人的经验和智慧来进行语言交流。

在古文中,典故的使用多种多样,下面将举例几种常见的情况。

1. 典故用于引证:在古文中,为了增加说服力和文化底蕴,作者常常会引用典故来作为论证的依据或佐证。

例如,在《论语》中,孔子常常引用先贤的言行作为教育的典范。

2. 典故用于象征意义:有些典故因其特定的形象或故事,具有象征意义,可以用来隐喻某种情感或境况。

例如,《红楼梦》中,作者经常用花的典故来象征人物的命运和情感。

3. 典故用于唤起共鸣:有些典故具有普遍性的主题和情感,可以引起读者的共鸣和情感共振。

例如,在《谈经》中,作者采用了《滕王阁序》的典故,来表达自己对过去的怀念和对现实的失望,引起了读者的共鸣。

二、修辞手法的运用修辞手法是指在文字表达中通过语言的变化和排列来增强表达效果的方法。

在古文中,修辞手法的运用可以使文章语言更加优美,感染力更强,下面将介绍几种常见的修辞手法。

1. 比喻:比喻是通过比较来说明某种事物或情感的方法,常用的比喻手法有拟人、借物、夸张等。

例如,古人常常用"犹如春风"来形容人的温和善良,“如鱼得水”来形容人的舒适自在。

2. 排比:排比是指通过对比、并列来表达相同或相似的意义,常用于句子的结构和修饰语的排列。

排比可以增加音乐性和韵律感,使文章具有节奏感。

例如,"九霄环泽,九州云列,匹夫之勇,可敌国威"。

3. 反问:反问是一种修辞手法,通过问答的形式来表达作者的观点和情感,常用于修辞、抒情和争辩。

例如,"天地之间,远近之别,岂止千里?白发千丈,人何能活?"。

古文阅读中的典故解读古文阅读是中国语言文学教育中的重要组成部分,通过阅读古代文献,我们可以深入了解中国古代文化和思想。

而在古文中,典故是一种常见的修辞手法,通过引用历史事件、文学作品或者传说故事来突出表达的意义。

本文将从典故的定义、分类、以及解读的方法等方面,来探讨如何在古文阅读中准确理解典故的含义。

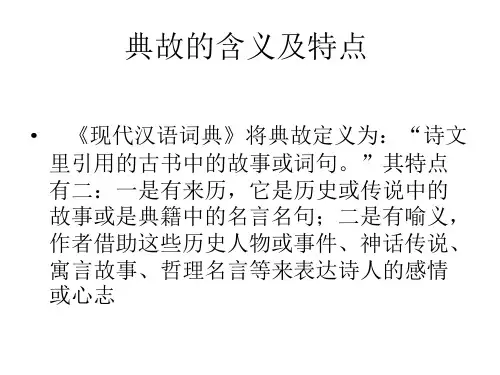

一、典故的定义和作用典故是指在作品中引用前人的文学作品、历史事件、神话传说等内容来提升文章的意境、加强表达的力度。

典故通过对历史和文化的引用,使得文本更丰富、深刻,能够激发读者的联想和共鸣,同时也表达了作者对前人经典的尊重和承继。

二、典故的分类典故可以按来源分为历史典故、文学典故、神话典故、谚语典故等。

历史典故是指引用历史事件的故事或人物,例如《左传》中的“鸟兽散”,意指群龙无首的状态。

文学典故则是对前人文学作品的引用,例如《红楼梦》中的“金陵十二钗”,用来形容美女。

神话典故指的是引用神话传说的情节或人物,例如《西游记》中的“火焰山”,意指艰难险阻。

谚语典故是指引用民间谚语或格言,例如“不入虎穴,焉得虎子”。

三、解读典故的方法要准确理解典故的含义,需要从作品的上下文以及相关知识进行综合分析。

以下是几种常见的解读典故的方法:1. 正面推测法:通过对上下文的分析,推测典故可能的意思。

例如在古文中出现了“飞黄腾达”这个典故,通过上下文可以推测出它的含义是指一个人飞速发展,像黄马一样得到成功。

2. 对比分析法:将典故与其他相关典故进行对比,找出共性和区别。

例如在《红楼梦》中,宝玉被称为“贾宝玉”,通过对《儒林外史》中的典故进行对比,可以理解“贾宝玉”应是一个有权势的人。

3. 查阅资料法:通过查阅相关的历史、文学或文化典籍,了解典故的背景和来源,从而理解其含义。

例如在古文中出现了“闭月羞花”的典故,通过查阅相关资料可知,它出自《后汉书·杨广传》中对貂蝉的赞美,表示女性之美动人心弦。

四、典故的重要性和意义典故是中国古代文化的重要组成部分,它承载了历史的记忆,传承了文化的智慧。

唐诗中的历史典故解析引言唐代是中国文学史上最辉煌的一个时期,同时也是中国历史上一个重要的转折点。

在唐代的诗歌作品中,经常融入了大量的历史典故,这不仅体现了当时文人士子对历史的重视和热爱,也展示了他们对传统文化的深刻理解。

本文将通过分析几首经典唐诗中蕴含的历史典故,来揭示其美妙之处。

1. 杜甫《旧游》中的三国典故杜甫是唐代著名的大诗人之一,他在《旧游》这首诗中巧妙地运用了三国时期的典故。

其中,“问君何能尔?心远地自偏”的开头就是借用曹操和孔明之间问答时所使用的语句。

这里杜甫通过引用三国历史事件来描绘自身境况,表达出对逆境下坚持追求真理与正义价值观的坚定信念。

2. 白居易《赋得古原草送别》中的汉朝典故白居易是唐代文学史上的一位重要人物,他的《赋得古原草送别》将读者带入了汉朝历史时期。

诗中第一句“离离原上草,一岁一枯荣”隐喻着人生的无常和时间的流逝,并借用了《楚辞·九章·哀郢》中“离离原上草,一岁一枯荣”的表达方式。

通过运用这个典故,白居易使得诗歌具有了更深远的意义。

3. 王之涣《登鹳雀楼》中的北国兰陵八景王之涣的《登鹳雀楼》描绘了声势浩大的北国河山景色,其中提到了“烟锁池塘柳”、“藕花红似火”等具体景物。

这些描写实际上是对兰陵八景进行引用。

兰陵八景是指唐代时期位于江苏省连云港市东南密顶山麓临青阳湖畔南方、友阿山斜阳峰下北方茂林庙县境内、高寺桥下东方等地形成的八个风景名胜区。

王之涣通过引用兰陵八景,使诗歌展现出北国的壮丽景色。

4. 孟浩然《登鹳雀楼》中的历史人物孟浩然是唐代著名的山水田园派诗人,他在捧读王之涣的《登鹳雀楼》时,写了一首同样题为《登鹳雀楼》的赋体诗。

其中以“百年当见成都”来意指辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有感》中的“万事可悲辞已尽,七标圈内拜新年”之句,并以借题发挥的方式表达自己对中国历史人物的敬意和崇德向善之心。

结论以上所分析的几首唐诗中都体现了文人士子们对历史典故的渊博知识和深刻理解。

讲解古代诗词中的典故和意象古代诗词中的典故和意象承载着丰富的文化底蕴和美学内涵。

通过对典故和意象的讲解,我们能够更好地理解和欣赏古代诗词作品,领略其中蕴含的深刻思想和情感表达。

本文将就古代诗词中常见的典故和意象进行讲解,带领读者一同探索古代诗词的世界。

一、典故的运用古代诗词中广泛运用了各种历史人物、神话传说和文化事件的典故,这些典故既是作者表达个人情感和思想的媒介,也是丰富作品内涵的重要元素。

首先,我们来看《红楼梦》中的典故应用。

这部中国古代四大名著之一,通过详细描绘宝钗、黛玉等人物的情感纠葛和人生遭遇,展现了清代封建社会的兴衰变迁。

书中常以诗词典故作为章节题目,如《贾夫人迎春词落梅风红楼圆 MAOX池绮梦火》。

这些典故的选用和应用不仅仅是为了起个好听的章节名,更是通过与典故联系,突出章节主题,展示人物命运和情感变化。

另外,杜甫的《登高》中也应用了典故。

这首诗以咏史抒怀的方式,直接描写了自己的沧桑和困苦。

其中,“意气雄韵”和“岂曰无衣,与子同裳”就是对楚国名将屈原的典故引用。

通过和典故的联系,杜甫表达了对革命英雄的景仰,以及自己对时局的思考。

通过对典故的了解和解读,我们可以更深入地理解古代诗词中所表达的思想和情感。

同时,这也要求读者具备一定的文化知识和历史常识,才能更好地领悟其中的内涵。

二、意象的韵味古代诗词中的意象是通过对自然景物、人物形貌、感官等方面的描写,来表达作者的思想和情感。

意象的运用使得诗词作品更具有形象感和艺术美感。

首先,我们来看白居易的《琵琶行》中的意象。

这首诗通过对古代美女杨玉环的形貌描写,以及琵琶音乐与她命运的对应,展现了杨玉环生活的悲苦和命运的悲凉。

其中,“阴风怨慢,潇湘水冷”的描写,既表现了杨玉环内心的痛苦,又通过自然景物的冷峻与之呼应,使整首诗增添了一丝忧伤的色彩。

另外,李白的《静夜思》中的意象也极富韵味。

通过描绘寂静的夜晚和月亮的明亮,作者表达了自己对故乡和亲人的思念之情。

诗中的典故【原创实用版】目录1.诗中典故的概念与作用2.典故的来源与分类3.典故在诗歌中的表现形式4.典故对诗歌意境和深度的影响5.典故在现代诗歌创作中的运用正文诗歌是一种高度凝练的文学形式,它通过抒情、叙事、写景等手法来表现诗人的情感和思想。

在诗歌创作中,典故是一种常见的修辞手法,它可以使诗歌内容更加丰富,表达更加深刻。

那么,什么是诗中的典故?典故在诗歌中有什么作用呢?诗中的典故指的是诗歌中引用的历史、神话、传说、名著等素材。

这些素材通常具有一定的象征意义,能够丰富诗歌的内涵,增加诗歌的韵味。

典故在诗歌中的作用主要体现在以下几个方面:首先,典故可以拓宽诗歌的表现领域。

通过引用历史、神话等素材,诗歌可以表现更为丰富的主题和情感,使诗歌内容更加充实。

其次,典故可以增强诗歌的意境。

诗歌中的典故往往具有浓厚的文化底蕴,它们能够为诗歌创造出一种独特的氛围,使读者在欣赏诗歌的同时,感受到历史的厚重和文化的魅力。

再次,典故可以提高诗歌的审美价值。

恰当地运用典故,可以使诗歌语言更为精炼、含蓄,增加诗歌的韵味。

典故的来源非常广泛,包括历史、神话、传说、名著等。

在诗歌创作中,诗人可以根据自己的需要选择合适的典故。

典故在诗歌中的表现形式多种多样,有的直接引用,有的化用,有的则仅仅是一种暗示。

然而,运用典故并非易事。

诗人需要在充分理解典故内涵的基础上,巧妙地将其融入诗歌中,使之与诗歌内容浑然一体。

典故的运用不当,反而会使诗歌显得生硬、晦涩。

在现代诗歌创作中,典故依然具有重要的意义。

现代诗人在创作过程中,可以借鉴古典诗歌中的典故,将其与现代审美相结合,创作出具有时代特色的优秀诗歌。

总之,诗中的典故是一种重要的修辞手法,它能使诗歌内容更加丰富,表达更加深刻。