云南彝族的二十四个支系

- 格式:pdf

- 大小:271.71 KB

- 文档页数:7

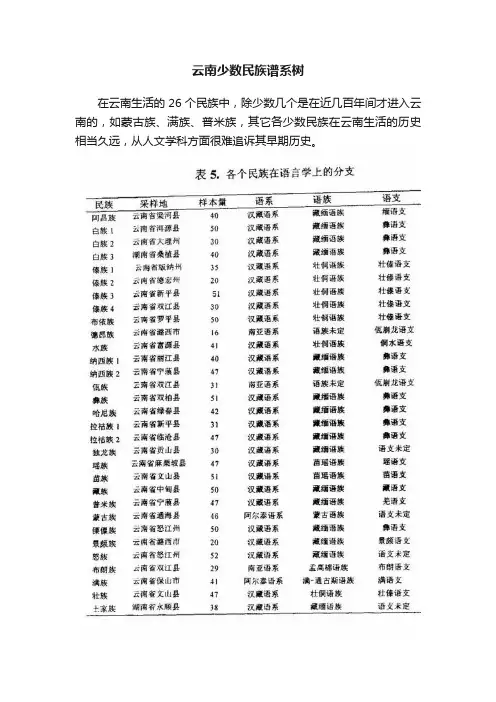

云南少数民族谱系树在云南生活的 26 个民族中,除少数几个是在近几百年间才进入云南的,如蒙古族、满族、普米族,其它各少数民族在云南生活的历史相当久远,从人文学科方面很难追诉其早期历史。

一、四大族系我们从遗传学角度来研究他们的差异与亲缘关系,从中找到证据。

来研究他们的起源和后来的演化历史,这也是长期以来人们所关注的热点问题。

在云南生活的少数民族除满蒙等,其他的各民族从其族源上可以分为四大族系:氐羌后裔(藏缅语族)、百越后裔(壮侗语族)、百濮后裔(孟高棉语族)古代苗人后裔(苗瑶语族)二、四大族系与现代云南少数民族在历史上氐羌、百越和百濮被统称为西南夷,据民族学研究:氐羌族系的一部分成为现在彝、白、纳西、拉祜、哈尼、傈僳、基诺、羌、普米、景颇、阿昌、独龙、和怒等民族的先民之一;古代氐羌人主要是生活于中国西部广大地区的游牧部落群体,其中有很多支系,是许多现存民族的部分祖先。

百越族系的一部分成为现在仡佬、布依、傣、和壮等民族的先民;古百越人是生活于中国东南沿海、华南和西南地区多个部族的统称;百濮族系是现在佤、布朗和德昂等民族的先民(王锺翰,1994;中国大百科全书-民族,1995。

观点)。

百濮族系在商周是生活于江汉流域以南地区,后来迁入云南、贵州和四川各地;苗族系原来生活在中国华中南地区,后来后退到长江以南地区居住,传说是由于兵败于黄帝部族后南迁(王锺翰,1994;中国大百科全书-民族,1995)。

在根据历史文献记载,古氐羌人活动的区域也有古代三苗部落的遗迹(王锺翰,1994),说明古代三苗部族和氐羌部族有过一定的交集,三苗势力也曾一度强大过,在长江流域和黄河流域之间扩张,曾经和各民族长期共同生活在一起。

百越和百濮也是长期杂居生活在一起,由于年代久远,加之缺乏系统的历史记录,现在的研究多来自于考古和民间传说,很难弥补许多研究中的不足。

不过现代的遗传学可以帮助我们解决这个难题,现代人身体里有从他们的祖先那里继承来的DNA,提取这些DNA用于遗传学分析,就可以看到他们祖先之间存在的血缘关系。

云南民族简介一部活的社会发展史云南是我国少数民族最多的一个省份。

除汉族外,还有彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈傈、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布朗、普米、怒、阿昌、崩龙、基诺、水、蒙古、布依、独龙、等二十六个民族,几乎占了全国少数民族总数的一半。

少数民族人口一千零三十一万八千九百九十八人,占云南总人口的百分之三十一点七(据第三次人口普查,以下同)其分布地区约占全省总面积三分之二以上。

据有关历史文献记载,早在公元两千多年前,我省各少数民族的先民,就以“羌”、“濮”、“僚”三大族群的名称活动在辽阔的西南边疆。

后经历代不断地迁徙、融合,从语言系属分析,“羌”族群大体为今天藏彝语中的彝语支各族。

“濮”族群为佤崩语支各族。

“僚”族群为壮傣语支各族。

从地理分布上看,占我省少数民族人口三分之一的彝族,主要分布于滇东北和滇北广大地区,白族主要分布在洱海盆地及其周围,壮族、苗族主要分布在滇东和滇东南地区,傈傈、怒、独龙、哈尼、傣、拉祜、佤、景颇、布朗、阿昌和崩龙等族就分布在元江以西的横断山脉的纵谷地区和山区。

各族住居的立体分布状况也很显著,白、壮、回、纳西等族多居于平坝;傣、阿昌居于低热河谷;彝、哈尼、拉祜、佤、景颇、布朗、瑶、崩龙多居于半山区或边远山区;苗族多居于高寒山区;藏和普米居滇西北高原;傈傈、怒和独龙则分布在怒江、独龙江两侧的山区。

由于历史的原因和特殊的地理条件,致使各民族的社会经济发展极不平衡,至解放前仍不同和度地停留在原始、奴隶、农奴和封建等社会发展阶段,常被誉为一部“活的社会发展史”。

这就为社会、历史、语言、经济、宗教、民俗、文化艺术等科学研究领域,提供了极其珍贵而丰富的“矿产”资源。

云南少数民族人口统计在全国五十六个少数民族中,云南占二十四个,还有一种族叫苦聪人,是全国少数民族最多的一个省份。

云南省二十四个少数民族的人口数是:彝族,三百三十五万四千九百九十三人;白族,一百一十二万一千零五十一人;哈尼族,一百零五万八千四百一十六人;壮族,八十八万八千一百五十九人;傣族,八十三万六千二百二十六人;苗族,七十五万二千二百二十六人;傈傈族,四十六万六千九百零九人;回族,四十三万八千八百八十三人;拉祜族,三十万零四千零五十九人;佤族,二十九万八千五百零九人;纳西族,二十三万六千四百零九人;瑶族,十四万七千二百零八人;藏族,九万五千九百一十五人;景颇族,九万二千九百一十五人;布朗族,五万八千三百一十八人;普米族,二万四千一百六十九人;怒族,二万二千八百五十九人;阿昌族,二万零四百一十二人;崩龙族,一万二千二百七十五人;基诺族,一万一千九百六十六人;水族,六千三百零一人;蒙古族,六千二百三十三人;布依族,四千七百二十一人;独龙族,四千五百九十二人;苦聪人,约二万多人;克木人,一千七百多人。

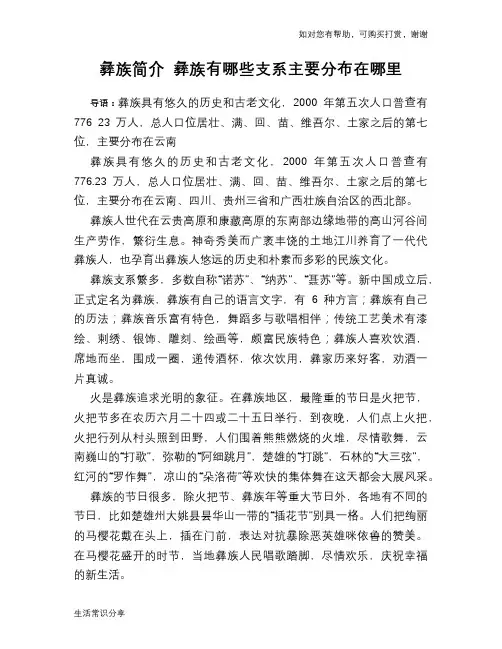

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢彝族简介彝族有哪些支系主要分布在哪里导语:彝族具有悠久的历史和古老文化,2000年第五次人口普查有776 23万人,总人口位居壮、满、回、苗、维吾尔、土家之后的第七位,主要分布在云南彝族具有悠久的历史和古老文化,2000年第五次人口普查有776.23万人,总人口位居壮、满、回、苗、维吾尔、土家之后的第七位,主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

彝族人世代在云贵高原和康藏高原的东南部边缘地带的高山河谷间生产劳作,繁衍生息。

神奇秀美而广袤丰饶的土地江川养育了一代代彝族人,也孕育出彝族人悠远的历史和朴素而多彩的民族文化。

彝族支系繁多,多数自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”等。

新中国成立后,正式定名为彝族,彝族有自己的语言文字,有6种方言;彝族有自己的历法;彝族音乐富有特色,舞蹈多与歌唱相伴;传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等,颇富民族特色;彝族人喜欢饮酒,席地而坐,围成一圈,递传酒杯,依次饮用,彝家历来好客,劝酒一片真诚。

火是彝族追求光明的象征。

在彝族地区,最隆重的节日是火把节,火把节多在农历六月二十四或二十五日举行,到夜晚,人们点上火把,火把行列从村头照到田野,人们围着熊熊燃烧的火堆,尽情歌舞,云南巍山的“打歌”,弥勒的“阿细跳月”,楚雄的“打跳”,石林的“大三弦”,红河的“罗作舞”,凉山的“朵洛荷”等欢快的集体舞在这天都会大展风采。

彝族的节日很多,除火把节、彝族年等重大节日外,各地有不同的节日,比如楚雄州大姚县昙华山一带的“插花节”别具一格。

人们把绚丽的马樱花戴在头上,插在门前,表达对抗暴除恶英雄咪依鲁的赞美。

在马樱花盛开的时节,当地彝族人民唱歌踏脚,尽情欢乐,庆祝幸福生活常识分享。

![彝族[五十六个民族之一]](https://uimg.taocdn.com/4ec46874001ca300a6c30c22590102020640f243.webp)

彝族[五十六个民族之一]彝族五十六个民族之一彝族,是中国第六大少数民族,民族语言为彝语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。

彝族主要分布在滇、川、黔、桂四省(区)的高原与沿海丘陵之间,主要聚集在楚雄、红河、凉山、毕节、六盘水和安顺等地,凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。

根据2010年第六次全国人口普查统计,彝族人口数为8714393人。

[1]根据《中国统计年鉴-2021》,2020年第七次全国人口普查时,中国彝族的人口数为9830327人。

[2]基本信息中文名彝族外文名Yi Ethnicity所属地区云南、四川、贵州、广西等相关视频族称彝族新中国成立前,由于地区和方言不同,彝族支系繁多,有许多不同的他称和自称,主要的他称有“夷”、“黑彝”、“白彝”、“红彝”、“甘彝”、“花腰”、“密岔”等。

主要的自称中,云南昭通、武定、禄劝、弥勒、石屏,四川大、小凉山的彝族自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”,这部分彝族约占总人口的1/2。

云南哀牢山、无量山及开远、文山、马关一带的彝族自称“密撒(泼)”、“腊苏(泼)”、“濮拉泼”、“尼濮”等。

贵州的彝族自称“糯苏”、“纳”、“诺”、“聂”等。

新中国成立后,经过民族识别,按照广大彝族人民的共同意愿,以鼎彝之“彝”作为统一的民族名称。

历史1万次播放02:20一个有着千年传承的民族:彝族,大家知道这个名族是怎么来的吗?彝族的来源众说纷纭,主要有北来说、南来说、东来说和云南土著说等,学术界比较一致的看法是北来说。

据汉文和彝文历史资料记载,彝族先民与分布于西部的古羌人有着密切的关系,彝族主要源自古羌人。

在公元前2世纪至公元初期,彝族先民活动的中心大约在滇池、邛都(今四川西昌东南)两个区域。

在这些地区居住着称为“邛都”、“昆明”、“劳浸”“靡莫”和“滇”等从事农业或游牧的部落。

根据彝族的历史传说,其祖先在远古时代居住在“邛之卤”,后来才南下到“诺以”、“曲以”两水沿岸(即金沙江和安宁河流域)。

彝族简介彝族,历史记载为“夷”,主要居住于中国西南地区,少数分布在越南、老挝等东南亚地区,总人口约871万人(2010年),在官方承认的55个少数民族中为第六大少数民族。

中国彝族聚居区和人口主要分布于云南、四川和贵州三省,其余各省市区也均有散居分布。

越南的彝族支系被称为“倮倮族”,人口3307人(1999年),为官方承认的54个民族之一,分布在河江、高平和老街等省。

缅甸、老挝、泰国等地亦有近百万彝族,部分居住地还留存有少许指路经和古彝文。

彝族内部有尼苏(崇尚黑色)、纳苏(纳苏颇)、罗武、撒尼、阿西、猡猡、米撒泼、等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。

彝族语言属缅彝语群彝语支,有六种方言。

越南的倮倮族大多数属于说彝语南部方言的尼苏人。

彝语原有一种表意文字,史称爨文,也有人认为它是音节文字,其中比较通用的有一千多个。

1975年的四川《彝文规范试行方案》确定了819个规范彝字,该方案1980年被国务院批准,在四川凉山彝族自治州推行。

彝族文化艺术源远流长,用彝文记载的历史、文学、医学、历法等著作中,拥有价值极高的珍贵文献。

风俗习惯“左脚舞”传说彝族左脚舞有1000多年历史,三月会已有近400年历史,早在康熙41年(1702年)就有左脚舞最早的文字记载。

传说很久很久以前,世间有一条恶龙,兴风作浪,造成洪水危害。

两位彝族青年阿里和阿罗勇敢地站出来,前去制服恶龙。

彝家人民在阿里和阿罗的带领下,一齐向恶龙开战,恶龙见势不妙,赶紧逃回龙潭。

人们抓住时机,把事先烧红的栗炭往潭里倒,倒满后又抬石头、挖泥土,把龙潭填平。

还怕夯压不紧恶龙翻身,就在上面燃起篝火,边唱边跳边跺脚,三天三夜恶龙终于死了。

为了庆祝胜利,彝家人用恶龙的头、皮、骨、筋制成月琴,聚到一起跳脚弹琴,口唱左脚调“阿里罗”以示纪念。

在绿汁镇的彝族聚居的者拉、龙格利等地,数百年来每到农历正月十六和三月二十七、二十八、二十九三天或有人家娶妻嫁女,夕阳西下之时,远远近近的彝族和其他民族群众不邀而到,弹起龙头弦子,男女和声或齐声唱起左脚调,手牵手、肩并肩,围成一个个几十乃至上百人的大圆圈,欢跳左脚舞。

彝族文化介绍民族概况:彝族是我国具有悠久历史和古老文化的民族之一,有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。

主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

其分布形式是大分散,小聚居,主要聚居区有四川凉山彝族自治州,云南楚雄彝族自治州,红河哈尼族彝族自治州,贵州毕节地区和六盘水地区。

根据2000年第五次全国人口普查统计,彝族人口数为7762286。

彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支,分为6个方言。

原有一种表意文字,史称曩文,也有人认为它是音节文字;1975年制定四川《彝文规范试行方案》,确定819个规范彝字,并开始在四川凉山彝族自治州推行使用。

形成历史:彝族是古羌人南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。

在六七千年,居住在我国西北河淳地区的古羌人,开始向四面发展,其中有一支向祖国的西南方向游弋。

到3000多年前,这支向西南游弋的古羌人以民族部落为单位,在祖国的西南地区形成"六夷"、"七羌”、"九氐",即史书中常出现的所谓"越嵩夷"、"青羌"、’‘侮”、 "昆明"、"劳浸"、"靡莫"等部族。

当古羌人游弋到西南时,西南地区已有与其先后到达的两大古老族群一一百濮族群了百越族群。

古羌人到西南后,他们了百濮、百越长期相处、互相融合,并吸收和百濮、百越的南方文化。

魏晋以后,昆明人与焚(濮)的融合发展为对僚人的融合。

汉至六朝,汉文史籍把云南东部、贵州西部、四川南部的主要居民称为叟人,有时则以叟、濮并列。

隋唐以来,彝族先民地区有乌蛮与白蛮的分化,乌蛮系由昆明部落发展而成,白蛮系以叟、濮为主体,并与其他民族融合而成。

彝族先民在长期形成与发展中,活动范围曾遍及今云南、四川、贵州三省腹心地带及广西的一部分,其核心地区应是三省毗连的广大地区。

彝族历史上一个重要特征,是长时期保持看奴隶占有制度。

彝族支系腊鲁泼的介绍

腊鲁泼是彝族中的一个支系,主要分布在云南省境内。

他们居住

在高山峡谷中,环境清幽,风景优美。

下面我们来详细了解一下腊鲁

泼族群的特点。

一、民族特征

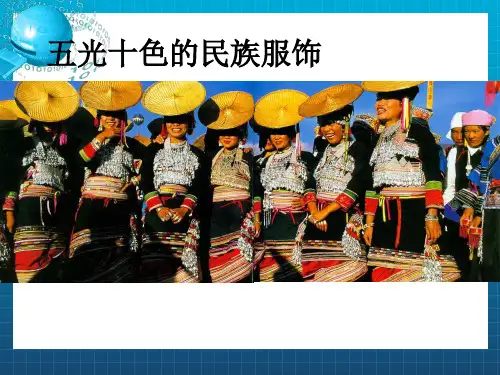

腊鲁泼族人民传承了彝族的丰富文化遗产,拥有独特的民俗、语言、服饰、舞蹈等方面的文化特征。

他们崇尚自然、顺应生态,在长

期的生产生活实践中,形成了自己的生产方式和文化习俗。

二、生活方式

腊鲁泼族人民善于耕种,多以稻米为主要粮食。

同时,他们还善

于狩猎、渔捞和采集山产品。

在富有变化的环境中,腊鲁泼族人民形

成了多种巧妙的生存方式。

三、服饰特征

腊鲁泼族人民喜爱色彩鲜艳的服饰。

男性常穿短衣、长裤、长衫、紧身衣等,配以带铜环的腰带、绣花披肩、草帽等。

女性装束独特,

除了上衣、裙子与围裙外,还挂满了铜球、银钱、银质披肩、头饰等,给人以绚丽多彩之感。

四、婚姻制度

腊鲁泼族的婚姻制度为一夫一妻制。

他们的婚姻制度具有一定的包容性,允许姻亲结婚。

婚姻忠诚度较高,离婚并不普遍。

少数民族中的婚姻制度多样化,展现出彝族多元化社会文化的特点。

腊鲁泼族因地制宜地发展出了自己特有的现代生产方式,并在生产劳动、文化传承等方面形成了丰富多彩的民俗文化,具有浓厚的历史、文化和民族特征。

总之,腊鲁泼族作为彝族的一支分支系,在各种民族文化交融的背景下,不但保持了彝族丰富而独特的文化传承,而且也为繁荣彝族整个族群的社会文化生活做出了重要的贡献。

地理:以元江谷地和云岭山脉南段的宽谷为界,云南全省大致可以分为东西两大地形区。

云南东部为滇东、滇中高原,称云南高原,属云贵高原的西部,云南平均海拔在2000米上下。

云南这里主要是波状起伏的低山和浑圆丘陵,发育着各种类型的岩溶地貌。

云南西部为横断山脉纵谷区,高山与峡谷相间,云南地势雄奇险峻。

一般来说,云南西北部海拔在3000米~4000米;云南西南部海拔在1500米~2200米;云南靠边境地区地势渐趋和缓,海拔只在800米~1000米,个别地区下降至500米以下,是云南热带和亚热带地区之所在。

历史:解放前,彝族被称为“倮倮”或“夷人”等多种称呼,解放初被称为“夷族”。

彝族原来自称“罗倮”,在彝语中“罗”(音)意思是虎,“倮”(音)意思是龙,以两种代表力量与神秘无畏的动物自称,意思是说彝族是勇敢和强大的民族,更多意义上反应了彝族人对自己民族的自豪感,但旧社会各民族之间缺乏交流,外族人称彝族人为“倮倮族”有某些侮辱性。

解放以后,国务院开展对各个少数民族名称的确定工作,毛主席和周恩来在北京会见彝族代表研究讨论,在会议上提到以前彝族名称不统一,其中“夷族”、“倮倮族”都有侮辱性的意思,“夷族”也不好,因为夷原意是蛮夷,大家认为新中国是由兄弟民族组成的大家庭,大家应该平等互爱,更不应该有夷内之分,“夷”不利于民族团结。

毛主席提出了把“夷”字改为“彝”字,他认为鼎彝是宫殿里放东西的,房子下面有“米”又有系,有吃有穿,代表日子富裕,大家听了很满意,一致表示赞成。

从此“彝族”就被正式定为彝族各支系的统一族称。

起源:关于彝族的族源,迄今仍众说纷纭,尚无定论。

到目前为止,彝族的族源以土著说、氐羌说为主。

土著说又分西南土著说和云南土著说两种。

西南土著说认为,彝族自古以来就居住在祖国的西南,经过人类发展的不同阶段而成为现今的彝族。

这种主张的依据,除了汉文文献资料外,更多的是古彝文文献资料和神话传说等。

云南土著说认为,云南是彝族的起源地。

云南彝族的二十四个支系云南彝族的二十四个支系彝族主要的支系具体分布为:自称为诺苏颇、诺苏的彝族支系主要分布在四川省及云南省的宁蒗、华平、永胜等地区。

自称为纳苏颇、纳苏的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昭通及贵州毕节地区。

自称为迷撒拨、纳罗拨的彝族支系主要分布在云南省巍山、云县、漾濞等地区。

自称为罗罗濮的彝族支系主要分别在云南省景东、云县、个旧、墨江、双柏等地区。

自称为颇罗、泼哇、昨柯的彝族支系主要分别分布在云南省文山、开远、砚山、马关、金平等地区。

自称为泼拉塔、图拉颇、腊鲁濮、阿鲁的彝族支系主要分布在云南省华坪、云县、普洱、新平、墨江等地区。

自称为撒尼濮、尼濮的彝族支系主要分布在云南省路南、泸西、弥勒、昆明市郊区等彝族地区。

自称为聂苏濮的彝族主要分布在云南省龙武、石屏、云龙、昌宁、双柏等彝族地区。

自称为黎颇的彝族支系主要分布在云南省凤庆、华坪、永胜等彝族地区。

自称为山苏、阿租的彝族支系主要分布在云南省武定、新平、元江、峨山等彝族地区。

自称为阿细濮的彝族支系主要分布在弥勒、路南等彝族地区。

自称为阿哲濮的彝族支系主要分布在云南省弥勒、易门、双柏等彝族地区。

自称为格濮、阿多拨的彝族支系主要分布在云南省泸西、弥勒、师宗、鹤庆等彝族地区。

自称为阿武、阿乌的彝族支系主要分布在云南省弥勒、元阳、西畴、金平等彝族地区。

自称为罗米的彝族支系主要分布在云南省凤庆、景东、墨江、普洱等彝族地区。

自称为密期的彝族支系主要分布在云南省武定、禄劝、弥勒、昆明等彝族地区。

自称为阿罗濮的彝族支系主要分布在云南省武定、师宗、陆良等彝族地区。

自称为他鲁苏、他谷苏的彝族支系主要分布在云南省永胜、华坪等彝族地区。

自称为拉武苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为撒摩都的彝族支系主要分布在云南省昆明郊区。

自称为他留、堂榔的彝族支系主要分布在云南省丽江地区。

自称为纳若的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

自称为纳渣苏的彝族支系主要分布在云南省永胜县。

云南彝族水田支系源流及与周边民族关系探索作者:文建杰来源:《西部学刊》2013年第05期摘要:历史上云南华坪、永胜县境内有众多少数民族分布,彝族水田支系是其中主要的一支。

史书记载彝族在这二县有分布,但有关二县境内彝族水田支系的研究至今却鲜有介绍。

华坪、永胜在云南西北部,处在川滇交界的区域,是远古民族交往的通道,地理原因使彝族水田支系形成不是由单一族源构成,而是先后由濮人——昆明族人——古彝族人——彝族汉姓人而来。

由于诸多因素造成了古代各民族频繁的迁徙,彝族水田支系的语言、风俗习惯、文化特点逐步消失。

建立完善的保护发展研究机构,采取保护性措施,研究开发彝族水田支系文化,对了解本地区民族发展历史,促进各民族文化的多样性发展有积极的作用。

关键词:彝族支系;水田人;源流;周边民族;关系中图分类号:G127 文献标识码:A 文章编号:一、彝族族称及支系彝族是我国西南地区的古老民族,古彝族及其先民在历史上有许多族称。

据史书记载(1)秦汉时期的彝族称为昆明、嶲、叟、僰;(2)魏晋时期的彝族称为爨人;(3)唐宋时期的彝族称为乌蛮和白蛮;(4)元代至新中国成立前彝族称为罗罗。

由于所处“地理环境、自然条件、地区方言不同,社会发展不平衡,形成了不同支系和称谓,沿用至今的自称、它称共222个,其中自称为51个,他称为171个。

”[1]P28有的是一个支系,有的是同一个支系不同的称谓,彝族仅自称就有:诺苏泼、纳苏泼、聂苏泼、罗婺、罗武、倮倮泼、伯彝、所都、阿灵泼、罗泼、罗卧泼、阿武、阿乌儒、六米、侎俐、阿哲濮、撤苏、车苏泼、密期、摩察、冼期麻、改苏泼、迷撤泼、纳罗泼、土家、濮拉泼、濮瓦泼、濮基、栗泼、腊鲁泼、撒尼泼、尼泼、撒弥、撒摩都、阿系泼、葛泼、杀期泼、水田、他鲁苏、纳若、莨峨、他留、他谷、支里、濮让、咪西苏、阿多濮、披沙夷、新丁、广西蛮、海彝等。

彝族在历史上尽管有许多自称和他称,但自元代出现的“罗罗”族称,是对彝族各支系它称所通用的、社会广泛承认的一种民族称谓,并一直沿用至1949年。

云南民族众多根据全国第四次人口普查公布的数据全国56各民族中云南就有25个是中国民族最多的省份其中人口在5000人以上的有26个除了汉族以外少数民族有25个在云南的25个少数民族中有15个民族为云南所特有这15各民族分别是:白族哈尼族傣族僳僳族佤族拉祜族纳西族景颇族布朗族普米族阿昌族基诺族怒族德昂族独龙族其中除白族占全国白族总数的84%以上外其他14个民族95%居住在云南云南还是我国跨境民族最多的省份在云南的25分少数民族中有16个民族跨境而居分别是傣族壮族苗族景颇族瑶族哈尼族德昂族佤族拉祜族彝族阿昌族僳僳族布依族怒族布朗族独龙族此外西双版纳的克木人在东南亚也有广泛分布这些跨境而居民族主要分布在境外越南老挝缅甸等地有的甚至延伸至泰国柬埔寨印度等国傣族跨境人口最多分布也最广延国境线北起腾冲向南再向东至麻栗坡22县市都有千人以上的聚居地壮族主题在广西云南延边地带马关麻栗坡福宁金平河口勐腊都有聚居地布依族主要集中在贵州云南沿边仅有马关河口两处有聚居地哈尼族广泛分布于云南南部沿边一带自金平西至澜沧拉祜族主要聚居在澜沧县彝族沿边地带自福贡向南再向东都有居住僳僳族主要分布在耿马以北沿边10县市景颇族主要分布在德宏沿边怒族以福贡贡山两县为主要聚居地阿昌族主要聚居在德宏梁河两县独龙族是云南世居人口最少的民族之一几乎全部聚居在贡山独龙江流域苗族主要聚居在红河文山一带瑶族主要在云南沿边地带中越边境佤族以沧源西盟腹地为主聚居布朗族对集中于勐海县布朗山以及周围山区德昂族主要在潞西镇康两县彝族是中国西南境内最重要的少数民族之一,具有悠久历史和古老文化;彝族人口众多、分布广泛,世代在云贵高原和康藏高原的东南部边缘地带的高山河谷间生产劳作,繁衍生息。

就人口而言,彝族是西南地区人数最多的少数民族,总人口位居壮、满、回、苗、维吾尔、土家之后的第七位。

在地理分布上,彝族跨滇、川、黔、桂四省(区)而居,呈小集中大分散的格局。

仅就云南一省而言,除了楚雄和红河两个自治州外,还分布在14个自治县,另有100万人口与其它民族交错而居。

彝族干彝支系干彝旧照彝族是我国第六大少数民族,其因地域环境和群落迁徙等因素产生了不同的支系和方言,据统计共有北部、东部、南部、东南部、西部和中部6种方言,其中包括5个次方言,25个土语。

同时还有自称为诺苏、纳苏、车苏、格苏、乃苏、罗罗、纳罗、米切等支系,从他称来看则分为“黑彝”、“白彝”、“红彝”、“甘彝”、“密岔”等。

其中纳罗支系人口较少,多生活于金沙江沿岸的河谷地带,如武定、元谋、东川、师宗和宣威,被称为干彝、甘彝或黑干彝。

关于干彝之称的由来流传着诸多版本,其中最为广泛的是:其本和纳苏(黑彝)为胞兄,后在迁徙过程中黑彝选择了平坝,占据水草丰盛的地方,而干彝则多居旱地,故以此得名。

但此说也并未能科学的诠释此称谓之由来。

元谋、武定一带传统干彝服饰从现存古籍记录来看,其在历史上较为疾苦,多受压迫,如武定县万德草老增、尼拉格等地的干彝曾经是慕连土司府庄奴,为土府世代耕种私庄田,他们无偿服役代耕,收获的粮食则全部归土司所有,虽然明清“改土归流”后,私庄田地分属土司亲属所有,庄奴仍无自由处理所得之权。

关于干彝,清代《皇朝职贡图》中说:干罗罗,唐时隶东爨部落。

今与黑、白二种散处云南、曲靖、东川三郡,无专设土司。

居尚楼屋,食贵盐、蒜,人貌皆黑。

男子束发缠头,耳缀圈环,衣花布短衣,披羊皮,用麻布裏胫,著草履;妇女以白麻,分辫束发,顶缀海巴。

其婚嫁以奢侈相夸。

每食,插著饭中,擎拳默祝以为报本。

性勇好斗,不通华言。

颇勤耕织、樵采,岁输赋税。

《皇朝职贡图》内介绍了干彝在清代时的分布区域、风俗和服饰,和彝族的大部分支系一样,干彝亦是喜“披羊皮”,并以麻布作为衣物基础质地,其中头饰“海巴”别具特色。

“海巴”是一种小型贝壳,与古代贝币相似,其作为一种饰物在云南少数民族衣饰上多有出现尤以傈僳族和昆明滇池周边的彝族“海巴人”为甚,这些民族认为“海巴”具有辟邪驱魔的功能。

干彝旧照旧《云南通志》:(干罗罗)婚嫁尚侈,诸种人所不及。

图解56个民族——彝族彝族是中国西南地区一个具有悠久历史的民族。

人口有6572173人。

主要分布在云南、四川、贵州三省及广西壮族自治区西北部,形成大分散,小聚居的特点。

彝族聚居地带群山耸立,河流纵横。

高山深谷中散布着许多湖泊和平坝(盆地),构成优美的自然景观。

彝族支系繁多,多数自称“诺苏”、“纳苏”、“聂苏”等。

新中国成立后,正式定名为彝族,受到广大彝族人民的接受和拥护。

彝族有自己的语言文字。

语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,有6 种方言。

彝文是一种音节文字,至今使用。

用彝文记载的历史、文学、医药学等许多著作以及流传于民间的口头文学不仅数量多,而且内容丰富。

彝族还有自己的历法。

彝族音乐富有特色,舞蹈多与歌唱相伴。

传统工艺美术有漆绘、刺绣、银饰、雕刻、绘画等,颇富民族特色。

彝族主要从事农业,部分地区兼营牧业。

彝族蜡染剟花被面花腰装饰锥花鞋垫,先以双层白布为样,中间用厚布或笋叶隔开,选用五色彩线缝上花鸟虫鱼等图案,然后再用刀片将双层分开,精心修剪后,分别缝于硬布所做底板上即成。

彝族瓦板房的结构形式有:梁柱式(简单桁架);多柱落地式,一般多为三柱、五柱排架,穿斗木构架,这种形式称为“架”;特殊的“拱架式”,即利用杠杆平衡原理,多层出挑,加大室内跨度,减少室内支柱,既节约了木材又丰富了内部装饰,是彝族瓦板房中富有创造性的建筑特征之一。

彝族瓦板房的外墙一般不开窗,极少数开有小方洞的。

多有利用瓦板排列间缝和门采光,因此室内光线较暗。

以前瓦板房分布彝区各地,随着经济的发展瓦板房在淡出,目前仅在申果等高山地区有少量分布。

梅花乡拉尔村的瓦板房花包头撒尼是彝族的一个支系。

撒尼妇女的花包头,象传说中的阿诗玛一样,至今,仍是姑娘服饰重要组成部分。

花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成,长约3 米,宽约0 . 1 7 米,一条黑布作底,上面绣有数条彩色图纹,花色图纹的优劣,标志着姑娘的智慧和才能,也是青年择偶的一个标准。

因此,花包头的制作十分精致美丽。

云南民族简介一部活的社会发展史云南是我国少数民族最多的一个省份。

除汉族外,还有彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈傈、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布朗、普米、怒、阿昌、崩龙、基诺、水、蒙古、布依、独龙、等二十六个民族,几乎占了全国少数民族总数的一半。

少数民族人口一千零三十一万八千九百九十八人,占云南总人口的百分之三十一点七(据第三次人口普查,以下同)其分布地区约占全省总面积三分之二以上。

据有关历史文献记载,早在公元两千多年前,我省各少数民族的先民,就以“羌”、“濮”、“僚”三大族群的名称活动在辽阔的西南边疆。

后经历代不断地迁徙、融合,从语言系属分析,“羌”族群大体为今天藏彝语中的彝语支各族。

“濮”族群为佤崩语支各族。

“僚”族群为壮傣语支各族。

从地理分布上看,占我省少数民族人口三分之一的彝族,主要分布于滇东北和滇北广大地区,白族主要分布在洱海盆地及其周围,壮族、苗族主要分布在滇东和滇东南地区,傈傈、怒、独龙、哈尼、傣、拉祜、佤、景颇、布朗、阿昌和崩龙等族就分布在元江以西的横断山脉的纵谷地区和山区。

各族住居的立体分布状况也很显著,白、壮、回、纳西等族多居于平坝;傣、阿昌居于低热河谷;彝、哈尼、拉祜、佤、景颇、布朗、瑶、崩龙多居于半山区或边远山区;苗族多居于高寒山区;藏和普米居滇西北高原;傈傈、怒和独龙则分布在怒江、独龙江两侧的山区。

由于历史的原因和特殊的地理条件,致使各民族的社会经济发展极不平衡,至解放前仍不同和度地停留在原始、奴隶、农奴和封建等社会发展阶段,常被誉为一部“活的社会发展史”。

这就为社会、历史、语言、经济、宗教、民俗、文化艺术等科学研究领域,提供了极其珍贵而丰富的“矿产”资源。

云南少数民族人口统计在全国五十六个少数民族中,云南占二十四个,还有一种族叫苦聪人,是全国少数民族最多的一个省份。

云南省二十四个少数民族的人口数是:彝族,三百三十五万四千九百九十三人;白族,一百一十二万一千零五十一人;哈尼族,一百零五万八千四百一十六人;壮族,八十八万八千一百五十九人;傣族,八十三万六千二百二十六人;苗族,七十五万二千二百二十六人;傈傈族,四十六万六千九百零九人;回族,四十三万八千八百八十三人;拉祜族,三十万零四千零五十九人;佤族,二十九万八千五百零九人;纳西族,二十三万六千四百零九人;瑶族,十四万七千二百零八人;藏族,九万五千九百一十五人;景颇族,九万二千九百一十五人;布朗族,五万八千三百一十八人;普米族,二万四千一百六十九人;怒族,二万二千八百五十九人;阿昌族,二万零四百一十二人;崩龙族,一万二千二百七十五人;基诺族,一万一千九百六十六人;水族,六千三百零一人;蒙古族,六千二百三十三人;布依族,四千七百二十一人;独龙族,四千五百九十二人;苦聪人,约二万多人;克木人,一千七百多人。