中国现代史线索梳理

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

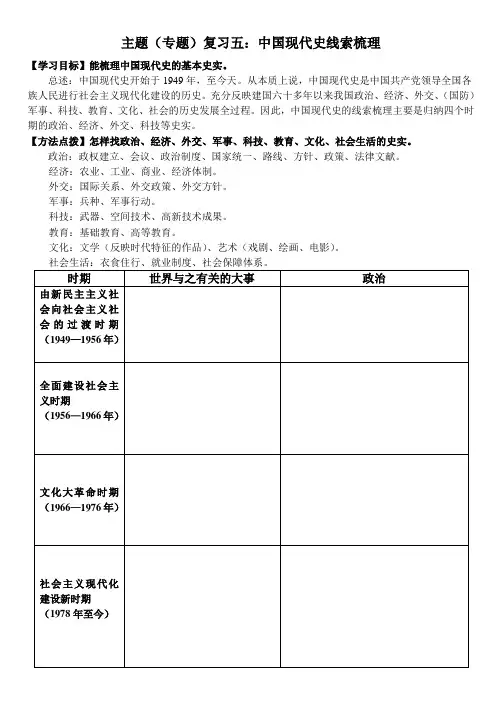

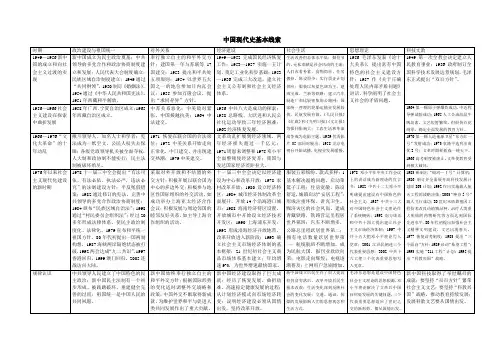

主题(专题)复习五:中国现代史线索梳理【学习目标】能梳理中国现代史的基本史实。

总述:中国现代史开始于1949年,至今天。

从本质上说,中国现代史是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史。

充分反映建国六十多年以来我国政治、经济、外交、(国防)军事、科技、教育、文化、社会的历史发展全过程。

因此,中国现代史的线索梳理主要是归纳四个时期的政治、经济、外交、科技等史实。

【方法点拨】怎样找政治、经济、外交、军事、科技、教育、文化、社会生活的史实。

政治:政权建立、会议、政治制度、国家统一、路线、方针、政策、法律文献。

经济:农业、工业、商业、经济体制。

外交:国际关系、外交政策、外交方针。

军事:兵种、军事行动。

科技:武器、空间技术、高新技术成果。

教育:基础教育、高等教育。

文化:文学(反映时代特征的作品)、艺术(戏剧、绘画、电影)。

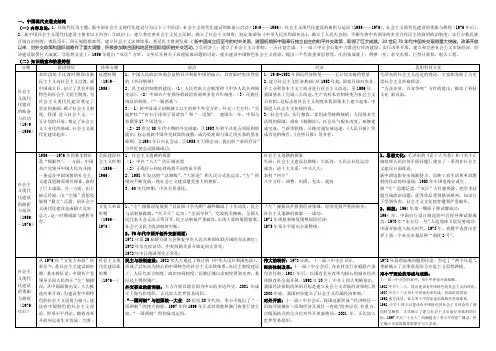

中国现代史知识结构一、基本内容1、开始:1949年中华人民共和国成立2、社会性质:1949年—1956年:新民主主义社会1956年—现在:社会主义社会(即社会主义初级阶段)3、分期:(1)由新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期(1949—1956)(2)全面建设社会主义时期(1956—1966)(3)“文化大革命”时期(1966—1976)(4)社会主义现代化建设新时期(1978至今)二、新民主主义社会(1949—1956)1、起止标志:1949年新中国的成立——1956年社会主义制度的建立2、主要矛盾:两个阶级(资产阶级和无产阶级)和两条道路(社会主义和资本主义)之间的矛盾3、主要任务:巩固政权、恢复国民经济和建立社会主义制度三、社会主义初级阶段(1956年—现在)1、开始标志:1956年,社会主义三大改造的基本完成,社会主义制度基本建立2、主要矛盾:人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾3、主要任务:实现中华民族的伟大复兴经济:交通、部分科技。

国防(军事):部分科技。

一、中国现代史通史结构(一)内容总论:1、以现代化为主题,新中国社会主义现代化建设分为以下三个阶段:社会主义现代化建设的准备与启动(1949——1956)。

社会主义现代化建设的曲折与延误(1956——1976)。

社会主义现代化建设的重振与辉煌(1976年后)。

2、新中国社会主义现代化建设主要有以下内容:①政治上:建立和完善社会主义民主法制。

确立了社会主义制度;制定和颁布《中华人民共和国宪法》。

确立了人民大会制;不断完善中共领导的多党合作民主协商的政治制度;实行少数民族区域自治制度;拨乱反正,纠正冤假错案等;建立社会主义法律体系;基层民主得到发展。

(新中国成立后至今的对外关系。

建国初期新中国奉行独立自主的和平外交政策,取得了巨大成就。

20世纪70年代中国外交取得重大突破。

改革开放以来,对外交政策和国际战略作了重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动。

)②经济上:建立了社会主义公有制,一五计划完成,十一届三中全会后集中力量进行经济建设,实行改革开放,建立和完善社会主义市场经济,经济建设取得巨大成就。

③思想文化上:1956年提出“双百”方针,文革后开展关于真理标准问题的讨论,提出建设中国特色社会主义理论,提出三个代表重要思想等。

④科技成就上:两弹一星,杂交水稻,巨型计算机,航天工程。

二、中国现代史通史核心知识突破1、1956年,我国社会发生了深刻的变化。

概述政治、经济、外交、民族关系等方面的变化,并简要说明其原因。

(1)经济上,我国的工农业生产取得重大成就,初步改变了我国的工业落后面貌。

原因是一五计划的实施。

(2)政治上,我国的民主政治建设取得重大进展。

原因是第一届人大的召开和第一部社会主义宪法的制定。

(3)生产关系发生了巨大变革,社会主义制度在我国建立。

原因是三大改造的完成。

(4)我国的外交取得了很大成就,提出和平共处五项原则,参加了日内瓦会议和万隆会议,并起到了积极作用。

原因是我国政府奉行独立自主的和平外交政策和采取了正确的外交方针。

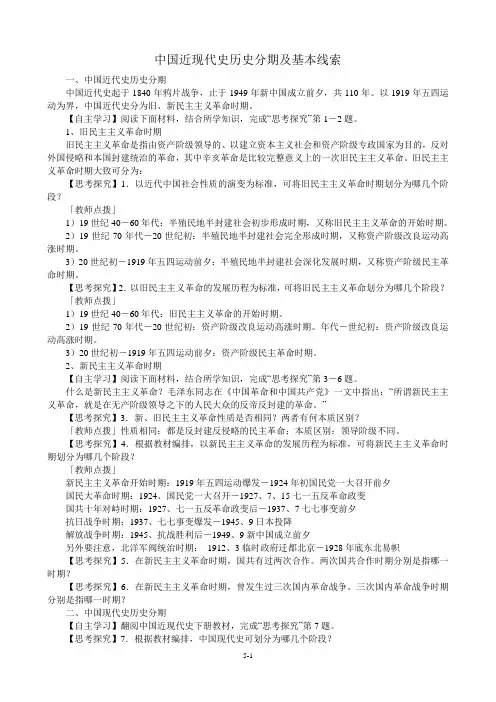

中国近现代史历史分期及基本线索一、中国近代史历史分期中国近代史起于1840年鸦片战争,止于1949年新中国成立前夕,共110年。

以1919年五四运动为界,中国近代史分为旧、新民主主义革命时期。

【自主学习】阅读下面材料,结合所学知识,完成“思考探究”第1-2题。

1、旧民主主义革命时期旧民主主义革命是指由资产阶级领导的、以建立资本主义社会和资产阶级专政国家为目的,反对外国侵略和本国封建统治的革命,其中辛亥革命是比较完整意义上的一次旧民主主义革命。

旧民主主义革命时期大致可分为:【思考探究】1.以近代中国社会性质的演变为标准,可将旧民主主义革命时期划分为哪几个阶段?「教师点拨」1)19世纪40-60年代:半殖民地半封建社会初步形成时期,又称旧民主主义革命的开始时期。

2)19世纪70年代-20世纪初:半殖民地半封建社会完全形成时期,又称资产阶级改良运动高涨时期。

3)20世纪初-1919年五四运动前夕:半殖民地半封建社会深化发展时期,又称资产阶级民主革命时期。

【思考探究】2.以旧民主主义革命的发展历程为标准,可将旧民主主义革命划分为哪几个阶段?「教师点拨」1)19世纪40-60年代:旧民主主义革命的开始时期。

2)19世纪70年代-20世纪初:资产阶级改良运动高涨时期。

年代-世纪初:资产阶级改良运动高涨时期。

3)20世纪初-1919年五四运动前夕:资产阶级民主革命时期。

2、新民主主义革命时期【自主学习】阅读下面材料,结合所学知识,完成“思考探究”第3-6题。

什么是新民主主义革命?毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中指出:“所谓新民主主义革命,就是在无产阶级领导之下的人民大众的反帝反封建的革命。

”【思考探究】3.新、旧民主主义革命性质是否相同?两者有何本质区别?「教师点拨」性质相同:都是反封建反侵略的民主革命;本质区别:领导阶级不同。

【思考探究】4.根据教材编排,以新民主主义革命的发展历程为标准,可将新民主主义革命时期划分为哪几个阶段?「教师点拨」新民主主义革命开始时期:1919年五四运动爆发-1924年初国民党一大召开前夕国民大革命时期:1924、国民党一大召开-1927、7、15七一五反革命政变国共十年对峙时期:1927、七一五反革命政变后-1937、7七七事变前夕抗日战争时期:1937、七七事变爆发-1945、9日本投降解放战争时期:1945、抗战胜利后-1949、9新中国成立前夕另外要注意,北洋军阀统治时期:1912、3临时政府迁都北京-1928年底东北易帜【思考探究】5.在新民主主义革命时期,国共有过两次合作。

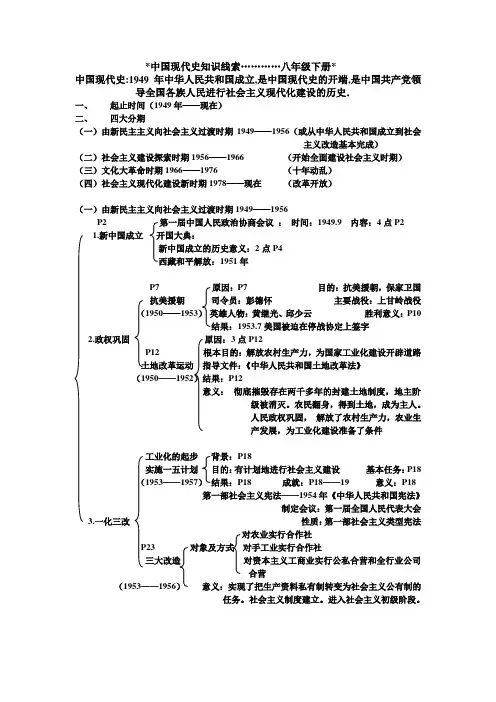

*中国现代史知识线索…………八年级下册*中国现代史:1949年中华人民共和国成立,是中国现代史的开端,是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史.一、起止时间(1949年——现在)二、四大分期(一)由新民主主义向社会主义过渡时期1949——1956(或从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成)(二)社会主义建设探索时期1956——1966 (开始全面建设社会主义时期)(三)文化大革命时期1966——1976 (十年动乱)(四)社会主义现代化建设新时期1978——现在(改革开放)(一)由新民主主义向社会主义过渡时期1949——1956P2 第一届中国人民政治协商会议:时间:1949.9 内容:4点P21.新中国成立开国大典:新中国成立的历史意义:2点P4西藏和平解放:1951年P7 原因:P7 目的:抗美援朝,保家卫国抗美援朝司令员:彭德怀主要战役:上甘岭战役(1950——1953)英雄人物:黄继光、邱少云胜利意义:P10结果:1953.7美国被迫在停战协定上签字2.政权巩固原因:3点P12P12 根本目的:解放农村生产力,为国家工业化建设开辟道路土地改革运动指导文件:《中华人民共和国土地改革法》(1950——1952)结果:P12意义:彻底摧毁存在两千多年的封建土地制度,地主阶级被消灭。

农民翻身,得到土地,成为主人。

人民政权巩固,解放了农村生产力,农业生产发展,为工业化建设准备了条件工业化的起步背景:P18实施一五计划目的:有计划地进行社会主义建设基本任务:P18(1953——1957)结果:P18 成就:P18——19 意义:P18第一部社会主义宪法——1954年《中华人民共和国宪法》制定会议:第一届全国人民代表大会3.一化三改性质:第一部社会主义类型宪法对农业实行合作社P23 对象及方式对手工业实行合作社三大改造对资本主义工商业实行公私合营和全行业公司合营(1953——1956)意义:实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

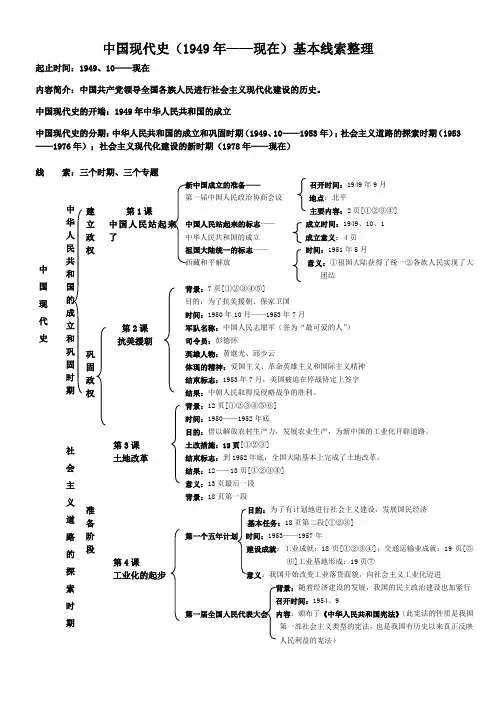

中国现代史(1949年——现在)基本线索整理起止时间:1949、10——现在内容简介:中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史。

中国现代史的开端:1949年中华人民共和国的成立中国现代史的分期:中华人民共和国的成立和巩固时期(1949、10——1953年);社会主义道路的探索时期(1953——1976年);社会主义现代化建设的新时期(1978年——现在)线索:三个时期、三个专题中国现代史中华人民共和国的成立和巩固时期社会主义道路的探索时期建立政权巩固政权准备阶段第1课中国人民站起来了第2课抗美援朝第3课土地改革第4课工业化的起步新中国成立的准备——召开时间:1949年9月第一届中国人民政治协商会议地点:北平主要内容:2页[①②③④]中国人民站起来的标志——成立时间:1949、10、1中华人民共和国的成立成立意义:4页祖国大陆统一的标志——时间:1951年5月西藏和平解放意义:①祖国大陆获得了统一②各族人民实现了大团结背景:7页[①②③④⑤]目的:为了抗美援朝、保家卫国时间:1950年10月——1953年7月军队名称:中国人民志愿军(誉为“最可爱的人”)司令员:彭德怀英雄人物:黄继光、邱少云体现的精神:爱国主义、革命英雄主义和国际主义精神结束标志:1953年7月,美国被迫在停战协定上签字结果:中朝人民取得反侵略战争的胜利。

背景:12页[①②③④⑤⑥]时间:1950——1952年底目的:借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

土改措施:12页[①②③]结束标志:到1952年底,全国大陆基本上完成了土地改革。

结果:12——13页[①②③④]意义:13页最后一段背景:18页第一段目的:为了有计划地进行社会主义建设,发展国民经济基本任务:18页第二段[①②③]第一个五年计划时间:1953——1957年建设成就:工业成就:18页[①②③④];交通运输业成就:19页[⑤⑥]工业基地形成:19页⑦意义:我国开始改变工业落货面貌,向社会主义工业化迈进随着经济建设的发展,我国的民主政治建设也加紧行召开时间:1954、9第一届全国人民代表大会内容:颁布了《中华人民共和国宪法》(此宪法的性质是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有历史以来真正反映人民利益的宪法)中国现代史社会主义道路的探索时期社会主义现准备阶段探索阶段错误阶段第5课三大改造第6课探索建设社会主义的道路第7课“文化大革命”的十年第8课伟大的历史转折——中共十一届三中全会第9课改革开放改造对象及各自方式:农业、建立农业生产合作社;手工业建立手工业生产合作社;资本主义工商业、公私合营性质:对农业、手工业、资本主义工商业生产资料的社会主义改造实质:我国改变生产资料私有制的深刻社会变革时间:1953——1956年底完成的意义、影响:25页大字一段良好开端背景:27页——中共八大内容:27页[①②]意义:中共八大是探索建设社会主义的良好开端提出时间:1958年建设社会主义的总路线意义评价:27页[①②]影响后果:党中央又发动了大跃进和人民公社化运动失误原因:27页[abcd]大跃进和人民公社化运动后果:27页[①②]评价:28页大字开头第一句全面调整国民经济:1961年春建设成就:29页大字大庆石油工人——王进喜模范人物:两弹元勋——邓稼先党的好干部——焦裕禄原因:32页目的:为防止资本主义复辟开始的标志:1966年,中共中央接连发出开展“无产阶级文化大革命”的决定动乱表现:32页[①②]老革命家的抗争:二月抗争(1967、2)两个反革命集团:林彪反革命集团和江青反革命集团(又叫“四人帮”)粉碎林彪反革命集团的标志:九一三事件(1971、9、13)文革中国民经济好转的原因:34页[①②]结束的标志:1976年10月,粉碎江青反革命集团意义:从危难中挽救了中国社会主义事业,人民拍手称快,举国欢腾原因:38页[①②③]思想基础:关于真理标准问题的讨论直接原因:提出“两个凡是”的方针时间:1978年中共十一届三中全会意义: 38页[①②③]时间:1978年底内容:39页[①②③]意义:39页第2段大字民主与法制建设的加强表现:39——40页[①②③④]意义:40页[①②③④]背景:人民公社已经不适应农村生产发展目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展农村改革措施:实行家庭联产承包责任制最早改革地点:安徽风阳小岗村农村致富新路:建立乡镇企业对内改革作用:42页[①②]开始时间:1985年国有企业的改革三个方面:45页[①②③]作用:大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力代化建设的新时期民族团结与祖国统一第10课建设有中国特色的社会主义第11课民族团结第12课香港和澳门的回归第13课海峡两岸的交往目的:发展我国的社会主义经济,进行社会主义建设作用:43页对外开放首批经济特区:深圳、珠海、汕头、厦门开放的时间:1980年增设的经济特区:海南经济特区对外开放格局形成:43页提出改革开放改革开放后提出要坚持四项基本原则改革开放的总中共十二大(1982年)提出走自己的路,建设有中国特色的社会主义设计师邓小平中共十三大(1987年)阐明了社会主义初级阶段理论,提出了党在社会主初级阶段的基本路线,党的十三大作出了经济发展分三步走的战略背景:49页第二段邓小平南方讲话内容:[①②③④⑤]意义:49页第二段邓小平理论意义:49页第三段邓小平理论时间:1992年指导地位的确立中共十四大内容:49页[①②③]时间:1997年中共十五大内容:50页意义:50页提出时间:在筹建新中国的时候民族区域自治原因:56页第二段意义:56页[①②]提出者:邓小平提出目的:为了维护祖国和中华民族根本利益“一国两制”的构想含义:60页适用的地区:台湾、香港和澳门成功实践的地区:香港和澳门意义:60——61页[①②]香港回归时间:1997、7、1香港和澳门回归祖国澳门回归时间:1999、12、20回归意义:62页政府对台方针政策的变化:65——66页[①②③④⑤]1987年台湾当局调整“三不”政策1990年台湾成立了海峡交流基金会两岸关系的变化1991年大陆成立了海峡两岸关系协会1991年两会就“海峡两岸均坚持一个中国原则”达成共识内容:66页第二段大字1993年汪辜会谈意义:66页第二段大字日益密切的交往趋势:67页外交成就科技成就第15课独立自主的和平外交第16课外交事业的发展第17课科学技术的成就(一)第18课科学技术的成就(二)和平共处五项原则首次提出时间:1953年中印两国谈判提出者:周恩来完善:1954年周恩来访问印度和缅甸内容:77页意义:77页时间:1955年地点:印度尼西亚的万隆周恩来出席万隆会议讨论内容:78页中国贡献(周恩来的贡献):提出了“求同存异”的方针“求同存异”的方针作用:78页敌对:建国后到70年代初出现转机:20世纪70年代初中美关系正常化1971年基辛格访华1972、2 美国总统尼克松访华中美双方在上海签署《中美联合公报》1979年中美正式建交中国恢复在联合国的合法席位时间:1971、10、25会议:第26届联合国大会81页中日正式建交时间:1972年访华首相:田中角荣背景:82——83页时间:2001、10上海亚太经合组织会议地点:上海主题:83页内容:83页[①②③④]意义:83页时间:1964、10、16原子能领域成就第一颗原子弹爆炸成功意义:90页1964、6 我国设计的中近程地地导弹飞行试验获得成功1966、10 装有核弹头的中近程地地导弹爆炸成功航天技术领域成就:91——92页[①②③④⑤⑥⑦⑧]时间:1973年10月生物工程领域:袁隆平培育出籼型杂交水稻人物:袁隆平被誉为“杂交水稻之父”意义:92页背景:世界各国高科技竞争1986年3月四位老科学家提出建议863计划经过1986年3月邓小平作出重要批示《863计划纲要》形成领域:8个领域(94页第二段)计算机网络的影响:95——96页[①②③④⑤]。

第六单元中国社会主义的政治建设与祖国统一中国现代史线索:1、1949年—1956年:新民主主义向社会主义过渡时期2、1956年—1966年:十年探索社会主义建设时期3、1966年—1976年:“文化大革命”的十年动乱时期4、1978年—至今:社会主义现代化建设新时期复习策略:1.紧扣一条主线索,即1949年以来中国的政治建设,祖国统一亦是其中一部分。

2.学习本单元知识,应注意与现实生活现象相结合,深化知识的理解与运用。

3.复习时抓住两个重点:一是新中国的民主政治建设;二是新时期我国民主政治建设。

4.注意与西方的民主制度进行比较,认识中国民主政治的特色。

一.新中国成立初期的政治建设(一)开国大典新1.准备——新政协会议(1)召开:(2)主要任务:2.经过——新政府成立(1)成立:(2)特色:是中国唯一的合法政政府,中央人民政府政务院(后改为国务院)充分体现了中国共产党领导的多党合作团结建国的精神和政权特色。

3.意义:(二)《中华人民共和国宪法》的颁布1.颁布宪法(1)目的:(2)时间:1954年9月,全国人民代表大会以投票表决的方式通过了新中国第一部宪法。

(3)内容:(4)性质:(5)意义:2.完善法制(1)背景:1956年底,随着经济上和政治上从新民主主义向社会主义过渡的完成,社会主义制度在中国初步确立起来。

(2)内容:1956年中共“八大”明确指出:由于社会主义革命已基本完成,国家主要任务已由解放生产力变为发展生产力,国家必须系统制定完备的法律,严格遵守,人民的民主权力应该充分受到法律的保护。

(三)人民代表大会制度的建立1.建立:1954年宪法正式以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度。

2.内容:【1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开】(1)选举毛泽东为国家主席,朱德为副主席;刘少奇为全国人大常委会委员长;大会决定周恩来为国务(2)大会通过《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》等多部法律。

专题一:中国近现代史知识线索一、中国近代史(1840---1949年)1、开始与结束的标志:1840年鸦片战争与1949年新中国成立2、社会性质:半殖民地半封建社会(含义)3、主要矛盾:外国资本主义与中华民族的矛盾和封建主义与人民大众的矛盾前者是两者中最主要的矛盾。

4、革命任务:反对封建反外来侵略。

5、两个革命阶段:第一个阶段:旧民主主革命时期(1840—1919年)(1)旧民主主义革命的含义:由资产阶级领导,推翻本国的封建主义和外国资本主义这一期间的革命斗争主要以资产阶级建立政权为主,其间也包含了其他阶级寻求改革、抵御侵略而引发的事件。

(2)最典型的事件:辛亥革命(3)三条线索:1840-1842年鸦片战争1856-1860年第二次鸦片战争第一条线:五次侵华史1883-1885年中法战争1894-1895年中日甲午战争1900-1901八国联军侵华农民阶级:太平天国运动、义和团运动第二条线:中国人民的抗争史地主阶级:洋务运动资产阶级:戊戌变法(维新派)、辛亥革命19世纪60-70年代产生第三条线:民资发展史19世纪末初步发展1914—1918短暂春天①社会性质相同,即都处在半殖民地半封建社会;②革命任务相同,即反帝反封建;③性质相同,即都属于资产阶级民主革命的范畴。

其不同点可以从以下五个方面分析:①领导阶级不同。

旧民主主义革命基本上是民族资产阶级领导;新民主主义革命的领导者是无产阶级。

②指导思想不同。

旧民主主义革命以从君主立宪制到建立资产阶级民主共和国作为政治目标,主张走西方资本主义的发展道路;新民主主义革命以马列主义、毛泽东思想作为思想武器,以争取创建人民民主专政的共和国为政治目标。

③革命发展与群众发动的程度、广度不同。

旧民主主义革命的纲领不彻底,群众发动不充分,土地问题不能彻底解决;新民主主义革命提出了彻底的革命纲领,广泛发动群众,解决了民主革命的中心问题,即土地问题。

④结果与前途不同。

旧民主主义革命有胜利的一面,但最后果实被窃取,革命任社会性质没改变,在这一意义上讲是最终遭到了失败;新民主主义革命的胜利为社会主义的必要准备,社会主义是新民主主义革命的必然结果。

一、政治1、1917年,俄国十月革命(背景、过程、评价),建立世界上第一个社会主义国家。

2、两次世界大战(1914-1918,一战;1939-1945,二战)3、二战后世界政治格局的演变(1)战后两极格局的形成(1945—1991,背景、经过、冷战的表现、影响)(2)20世纪六七十年代,世界多极化趋势的出现:欧共体的形成、日本崛起、不结盟运动的兴起、中国的振兴。

(3)20世纪90年代以来,两极格局的瓦解(苏联解体),多极化趋势的加强(“一超多强”的局面):美国成为唯一的超级大国、欧盟的形成与发展、日本谋求政治大国地位、俄罗斯地位的改善、中国的崛起。

二、经济1、苏联的社会主义建设(1)战时共产主义政策(1918-1921,背景、内容、特点、影响)(2)新经济政策(1921-1928,背景、内容、特点、意义)(3)斯大林模式(1928-1991),背景、形成过程、特点、评价)(4)二战后苏联的经济改革:赫鲁晓夫改革(1953-1964)、勃列日涅夫改革(1964-1982)、戈尔巴乔夫改革(1985-1991)2、世界资本主义经济政策的调整(1)1929-1933年资本主义世界经济危机(背景、表现、特点、影响)(2)罗斯福新政(1933-,背景、内容、特点、实质、影响)(3)战后资本主义的新变化(1945-,国家垄断资本主义的发展、“福利国家”的建立、第三产业的兴起、“新经济”的出现)3、世纪经济的全球化趋势(1)战后资本主义经济体系的形成:布雷顿森林体系(背景、建立过程、内容、影响)、关贸总协定(背景、建立过程、影响)、三大支柱及影响。

(2)世界经济的区域集团化:欧洲联盟(1993,原因、过程、影响)、北美自由贸易区(1994)、亚太经济合作组织(1993)。

(3)世界经济全球化趋势:世界经济全球化趋势(发展过程、,20世纪90年代迅速发展的原因、实质、影响)、世界贸易组织的建立(1995,建立过程、宗旨、特点、影响)、中国加入世界贸易组织(2001,原因、过程、影响)三、文化1、科技:相对论、量子论、信息技术的发展。

一、基本线索:1949年10月1日中华人民共和国成立,标志着中国新民主主义

革命的基本结束。

从此,中国历史开始由新民主主义向社会主义过渡。

从新中国成立至今已有50多年的历史了,这50多年按历史发展情况可分为以下四个阶段:第一阶段,1949年至1956年,为新民主主义向社会主义过渡阶段;第二阶段,1957年至1966年5月,为开始全面建设社会主义的十年;

第三阶段,1966年5月至1976年10月,为“文化大革命”的十年;第四阶段,1976年10月开始,为社会主义现代化建设的新时期。

二、中国现代史(建国后的历史)。

中国现代史线索梳理

主题(专题)复习五:中国现代史线索梳理

【学习目标】能梳理中国现代史的基本史实。

总述:中国现代史开始于1949年,至今天。

从本质上说,中国现代史就是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史。

充分反映建国六十多年以来我国政治、经济、外交、(国防)军事、科技、教育、文化、社会的历史发展全过程。

因此,中国现代史的线索梳理主要就是归纳四个时期的政治、经济、外交、科技等史实。

【方法点拨】怎样找政治、经济、外交、军事、科技、教育、文化、社会生活的史实。

政治:政权建立、会议、政治制度、国家统一、路线、方针、政策、法律文献。

经济:农业、工业、商业、经济体制。

外交:国际关系、外交政策、外交方针。

军事:兵种、军事行动。

科技:武器、空间技术、高新技术成果。

教育:基础教育、高等教育。

文化:文学(反映时代特征的作品)、艺术(戏剧、绘画、电影)。

社会生活:衣食住行、就业制度、社会保障体系。

中国现代史知识结构

一、基本内容

1、开始:1949年中华人民共与国成立

2、社会性质:1949年—1956年:新民主主义社会

1956年—现在:社会主义社会(即社会主义初级阶段)

3、分期:(1)由新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期(1949—1956)

(2)全面建设社会主义时期(1956—1966)

(3)“文化大革命”时期(1966—1976)

(4)社会主义现代化建设新时期(1978至今)

二、新民主主义社会(1949—1956)

1、起止标志:1949年新中国的成立——1956年社会主义制度的建立

2、主要矛盾:两个阶级(资产阶级与无产阶级)与两条道路(社会主义与资本

主义)之间的矛盾

3、主要任务:巩固政权、恢复国民经济与建立社会主义制度

三、社会主义初级阶段(1956年—现在)

1、开始标志:1956年,社会主义三大改造的基本完成,社会主义制度基本建立

2、主要矛盾:人民日益增长的物质、文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

3、主要任务:实现中华民族的伟大复兴

经济:交通、部分科技。

国防(军事):部分科技。