山西省临汾市区域地层简表

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:6

临汾市气候概况降水·年代降水量的变化·临汾市年降水量525.1毫米(隰县、尧都区、安泽县三站平均——下同),按季节分配:春季占16.3%、夏季55.5%、秋季25.0%、冬季3.2%;按地域分布:东部572.4毫米,最大;西部518.5毫米,次大;中部483.9毫米,最少。

中、东部和中、西部间,年降水量差异分别占市平均降水量的16.9%和6.6%,以中、东部之间的差异最大。

临汾市地处季风气候带西部边缘,随着季风迟早、强弱的年度变异,临汾市年降水量的年际差异较大。

年降水的最大值848.7毫米(1958年),最小值301.2毫米(1997年),相差547.5毫米,相当于年降水量的104%,这是年降水量的最大差值。

就平均情况分析,年降水量的平均差异也不小,经统计,年降水量的正距平值平均98.3毫米,负距平值平均82.5毫米,即年降水量年际变量的标准差180.8毫米,占年降水量的34%。

另外,按照气候学对降水量级划分的一般标准:当年降水量≥累年平均值的140%,为降水特多年;平均值120%≤年降水量<平均值140%的为降水偏多年;,平均值80%<年降水量<平均值120%,为正常年;平均值60%<年降水量≤平均值80%,为降水偏少年;年降水量≤平均值60%,为降水特少年。

经统计,临汾市从1954—2005年,共出现降水偏多和特多的9年,占总年数的15.8%;出现降水偏少和特少的也是9年,同样占15.8%;年降水在正常范围的39年,占68.4%。

图1是1954—2010年临汾市(隰县、尧都、安泽三站平均)年降水量距平值演变图。

图11954—2010年临汾市*年降水距平演变*:1954—56年尧都区资料代替;1957—2010年隰县、尧都区、安泽县三站平均值代替图中显示,降水特多年发生在1958、1964和2003年,降水偏多年发生在1956、61、63、66、71、75年,除2003年是个例外,其它降水特多和偏多年都发生在1975年及其以前,而降水特少年和偏少年2/3的次数出现在1986年及其以后,其中1997年降水量301.2毫米,只有累年平均值的57.7%,为历史最小,是最干旱的一年。

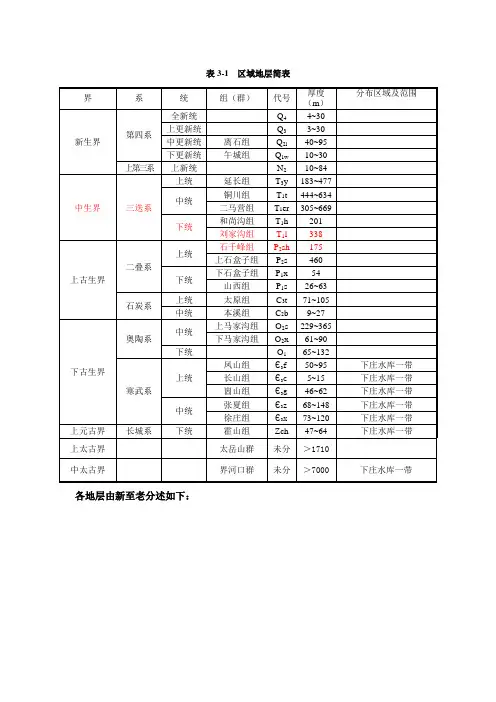

表3-1 区域地层简表各地层由新至老分述如下:1、第四系(Q)(1)全新统(Q4)全新统地层主要分布于河流两侧及山前地带,是组成河流一级阶地的主要物质。

1)冲积层(Q4al)主要分布于汾河及其支流沿岸,组成河流一级阶地和河漫滩,沉积物具明显的二元结构,上部为粉土,下部为砂、碎石类土,厚2~30m。

(2)上更新统(Q3):上更新统地层在测区内极为发育,广泛覆盖在山坡谷地,是组成黄土地形的主要物质,主要有冲积和坡洪积两种成因类型,其特征分述如下:1)坡洪积层(Q3pl)分布于汾河两岸的山前斜平原。

岩性为浅黄色黄土状粉质粘土及粉土,富含钙质,具大孔隙,垂直节理发育。

局部夹有薄层砂砾石及砾石透镜体,厚度一般为3~20m。

2)冲积层(Q3al)主要分布于汾河两岸,形成河流的二级阶地。

岩性上部为灰黄色新黄土,具大孔隙、垂直节理,含钙质结核;中部为浅棕黄色粉质黏土、粉土与粉、细砂互层,夹碎石类土透镜体;底部为砂层及卵砾石层,该层最厚达85m。

3)风积层(Q3eol)4-1主要分布于吕梁山以西地区,组成黄土塬、梁、峁的顶面,岩性为新黄土,具大孔隙,垂直节理明显,厚度一般5~20m。

pl)洪积层:7-2(3)中更新统(Q2广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,组成黄土塬、梁、峁。

岩性为红黄及浅红棕色黄土状粉质黏土,夹有多层古土壤层,底部有冲积相砂,砂砾石层及粉土互层,一般为40~95m。

pl)洪积层:(4)下更新统(Q1广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,与组成黄土塬、梁、峁的中更新统老黄土呈角度不整合接触。

岩性为一套棕黄色黄土状粉质黏土,夹明显古土壤和钙质结核层,致密、坚硬,由石质黄土之称。

具放射状孔和植物遗留根孔,无节理。

古土壤为深棕红色黏土,一般发育4~8层,往往形成两组致密的古土壤条带,每组由2~5条组成,每条厚0.2~0.5m,间距0.5~1.0m,以3~5°的角度倾向原始沟谷。

山西省在大地构造上处于华北准地台的中部,在约30亿年的地质发展过程中,经历了复杂的构造、沉积、岩浆、变质和成矿等地质作用,地质构造在时空分布上具有不均衡性,但仍以1个Ⅱ级构造单元——山西断隆为主体,只在其周边与相邻构造区接壤处部分属于另外4个Ⅱ级构造单元,即内蒙地轴、燕山台褶带、鄂尔多斯台坳和豫西断隆,而在山西断隆的近南北向的中轴上,叠加了晚近时期的“S”型桑汾地堑系,因此山西省共跨越了6个Ⅱ级构造单元。

为便于山西的成矿分析,赵善付等(1989)以黄汲清的多旋回构造观点和方法为指导,以任纪舜等(1983)的大地构造编图的原则和方案为基准,根据新的区域地质资料、区域重磁资料和遥感影像资料,参考深部构造硏究的成果,将山西省进一步划分为17个Ⅲ级构造单元和21个Ⅳ级构造单元。

1 内蒙地轴(Ⅱ)1内蒙地轴的主体在内蒙古境内,是华北准地台北缘的长期隆起构造带,在山西境内仅有天镇断拱(Ⅲ)1个Ⅲ级1单元。

其南界在大同以东以大同—阳原硅镁层断裂为界与桑汾地堑系相邻;在大同以西以集宁群及其上覆白垩系地层分布和东西向断裂为界而与山西断隆相接;北界在内蒙古自治区境内。

该构造单元位于山西省的北缘,呈东西向分布,主要出露的是中太古界的变质岩层,并有海西、印支期微弱的构造—岩浆活动。

2 山西断隆(Ⅱ)2山西断隆是山西省的构造主体,略呈南北向的长方形纵贯山西南北,其四周均以深大断裂与相邻构造单元分隔,只有东界在河北省境内。

断隆上叠加了“S”型桑汾地堑系。

该构造单元具有漫长的多旋回地质发展史,北部和周边有早前寒武纪结晶基底出露,尤其是北东部和西部,广泛出露的变质地层和变质岩浆杂岩是研究华北准地台早期阶段地质构造和成矿作用演化不可缺少的经典地区。

晚前寒武纪以来的沉积盖层除部分中、上元古界及上奥陶统—下石炭统、白垩系缺失外,地层发育齐全,分布广泛,构造简单;但中生代的构造(褶皱断裂)—岩浆活动普通发育。

山西断隆断拱和凹陷交替展布的主要构造特征,并根据这一特征可进一步将其划分为9个Ⅲ级构造单元:偏关台坪(Ⅲ)、吕梁山断拱(Ⅲ)、云岗—宁武台23四(Ⅲ)、五台山断拱(Ⅲ)、汾西台凹(Ⅲ)、霍山断456拱(Ⅲ)、沁水台凹(Ⅲ)和太行山断拱(Ⅲ),以及若789干Ⅳ级构造单元。

山西临汾简介自然概况临汾地处山西省西南部,黄河中游。

最东段在安泽县良马乡西坡以东,最西段在永和县南庄乡咀头附近,最南段在翼城县大河乡关家窑以南的中条山主峰舜王坪脚下,最北段在永和县坡头乡白家崖附近。

南北最大纵距 170 多公里,东西最大横距约 200 公里,全市总面积 20275 平方公里,占全省 13% 。

临汾“南通秦蜀 , 北达幽并 , 东临雷霍 , 西控河汾” , 整个地区大致呈不规则的梯形 , 东倚巍巍太岳与长治晋城为邻 , 西隔滔滔黄河与陕西相望 , 北起韩信岭与晋中、吕梁地区毗邻 , 南与运城接壤。

因其地理位置重要 , 自古为兵家必争之地。

临汾市境内具有山地、盆地、丘陵等多种地貌类型。

山地丘陵面积约占全市总面积的 80%, 地表破碎 , 地势起伏 , 高低悬殊。

最高的太岳山霍山主峰 , 海拔 2346 . 8 米 , 最低处是乡宁县的师家滩,海拔 385 . 1 米。

临汾盆地纵贯全市中部 , 把整体隆起的高原分为东西两部分山地。

东部由北向南有太岳山、中条山 , 西部是吕梁山脉 , 海拔多在 1000 米以上 , 与临汾断陷盆地界线分明 , 全市主体轮廓呈“凹”字型分布。

全市共有大小河流 200 余条 , 均属黄河水系。

流域面积在 1000 平方公里以上的有黄河干流汾河和沁河。

其余较大的有昕水河、鄂河、浍河和清水河等。

黄河中游的主要支流汾河横贯全市中部 , 流域面积 10286 平方公里 , 是本区第一大河流。

黄河干流位于本区西侧 , 为晋秦天然分界线 , 全长 174 公里 , 流域面积 7739 平方公里。

沁河是本区含沙量最小的河系 , 全长 95 公里 , 总流域面积 2288 平方公里。

临汾市地处半干旱半湿润季风气候区 , 属温带大陆性气候 , 四季分明 ,雨热同期。

但由于受地形影响 , 山区平川气候差异较大 , 气候特征迥异。

临汾市气温的一般特点是冬寒夏热。

气温的年较差和日较差均大。

临汾百科名片临汾行政图临汾地处黄河中游,最东段在安泽县良马乡西坡以东,最西段在永和县南庄乡咀头附近,最南段在翼城县大河乡关家窑以南的中条山主峰舜王坪脚下,最北段在永和县坡头乡白家崖附近。

南北最大纵距170 多公里,东西最大横距约200 公里。

临汾“南通秦蜀,北达幽并,东临雷霍,西控河汾”,整个地区大致呈不规则的梯形,东倚巍巍太岳与长治晋城为邻,西隔滔滔黄河与陕西相望,北起韩信岭与晋中、吕梁市毗邻,南与运城市接壤。

因其地理位置重要, 自古为兵家必争之地。

中文名称:临汾行政区类别:市所属地区:中国华北下辖地区:尧都区、侯马市、霍州市等电话区号:0357 地理位置:山西省西南部面积:20275 平方公里人口:413万(2007年) 气候条件:温带大陆性气候著名景点:黄河壶口瀑布等机场:乔李民航机场火车站:临汾站车牌代号:晋L目录[隐藏]临汾气候及人口自然资源气候环境历史沿革行政区划临汾高校临汾知名中学风景名胜临汾气候及人口自然资源气候环境历史沿革行政区划临汾高校临汾知名中学风景名胜∙临汾名人∙临汾特产[编辑本段]临汾气候及人口地处半干旱半湿润季风气候区, 四季分明, 雨热同期。

但由于受地形影响,山区平川气候差异较大, 气候特征迥异。

2009年临汾市实现财政总收入137.67亿元,其中,一般预算收入实现62.92亿元,同比增长16.04%。

[编辑本段]自然资源临汾市资源丰富,尤其是矿产资源得天独厚,素称“膏腴之地”和“麦棉之乡”,是山西省能源重化工基地之一和麦棉生产基地之一。

土地资源全市土地受水热条件影响,临汾市土壤发育较完全,形成深重粘化层,养分含量较为丰富。

全市普遍分布的地带性土壤类型为褐土,此外还有草原草甸土、棕壤土、草甸土、沼泽土等几种类型。

草甸土主要分布在河谷地带,尤以临汾至霍州的汾河两岸比较集中,土质发绵,比较肥沃。

草原草甸土分布在地势较高的霍山、中条山、吕梁山的个别山顶,土壤湿润、温度高、有机含量丰富,是开辟天然牧场、发展畜牧业的重要资源。

中文名称: 临汾行政区类别:地级市所属地区: 中国华北下辖地区: 尧都区、侯马市等17个县区政府驻地: 尧都区电话区号: 0357邮政区码: 041000地理位置: 山西省西南部 面积: 20275平方公里 人口: 4316612人(2010年) 气候条件: 温带大陆性气候 著名景点: 壶口瀑布、洪洞大槐树等 机场: 乔李民航机场 火车站: 临汾站 车牌代码:晋L 地理位置临汾市[1]位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭, 与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。

地理坐标为北纬35°23′~36°57′,东经110°22′~112°34′之间,南北最大纵距170多平方公里,东西最大横距约200公里,总面积20275平方公里,占山西省13%。

临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地地形地貌临汾市地形轮廓大体呈“凹”字型分布,四周环山,中间平川,全境分山地、丘陵、盆地三大地形单元。

其中,平川面积占19.4%,丘陵面积51.4%,山地29.2%。

临汾盆地纵贯临汾市中部,将整体隆起的高原分为东西两部分山地。

东部由北向南为太岳山、中条山,西部是吕梁山脉,海拔多在1000米以上。

最高处太岳山霍山主峰,海拔2346.8米,最低处乡宁县师家滩,海拔385.1米。

境内有黄河、汾河、听水河、沁河、浍河、鄂河、清水河7条河流和郭庄、龙祠、霍泉三大名泉。

[2] 气候条件临汾市地处半干旱、半湿润季风气候区,属温带大陆性气候,四季分明,雨热同期。

气温的特点是冬寒夏热。

临汾市气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,降雪稀少;春季干旱多风,秋季阴雨连绵;夏季酷热多暴雨,伏天旱雨交错。

2005年临汾市气候特点是:降水正常,气温偏高,日照正常,光、热、水主要气象要素对农业生产利弊皆有,属一般欠收年景。

极端事件频频发生:冬春连旱为困扰年度农作物生长的一大特点;夏季高温日数较多,最高气温超过了近50年极值;降水时空分布极为不均,除5月略偏多、9月特别多外,其余月份降水偏少,秋季出现连阴雨天气。

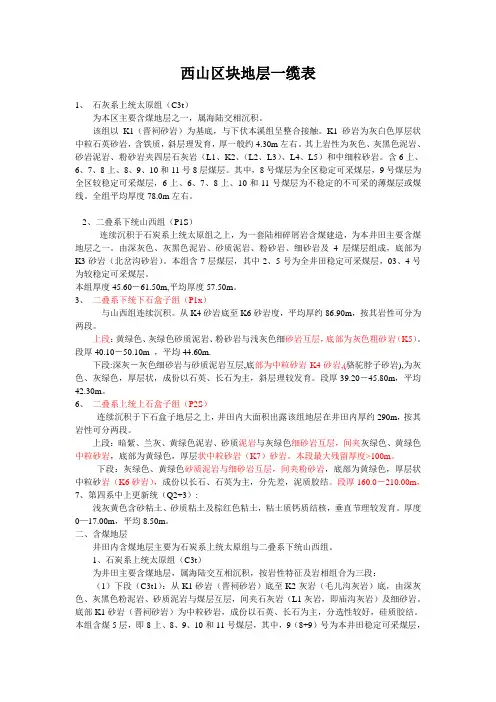

西山区块地层一缆表1、石灰系上统太原组(C3t)为本区主要含煤地层之一,属海陆交相沉积。

该组以K1(晋祠砂岩)为基底,与下伏本溪组呈整合接触。

K1砂岩为灰白色厚层状中粒石英砂岩,含铁质,斜层理发育,厚一般约4.30m左右。

其上岩性为灰色、灰黑色泥岩、砂岩泥岩、粉砂岩夹四层石灰岩(L1、K2、(L2、L3)、L4、L5)和中细粒砂岩。

含6上、6、7、8上、8、9、10和11号8层煤层。

其中,8号煤层为全区稳定可采煤层,9号煤层为全区较稳定可采煤层,6上、6、7、8上、10和11号煤层为不稳定的不可采的薄煤层或煤线。

全组平均厚度78.0m左右。

2、二叠系下统山西组(P1S)连续沉积于石炭系上统太原组之上,为一套陆相碎屑岩含煤建造,为本井田主要含煤地层之一。

由深灰色、灰黑色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩及4层煤层组成,底部为K3砂岩(北岔沟砂岩)。

本组含7层煤层,其中2、5号为全井田稳定可采煤层,03、4号为较稳定可采煤层。

本组厚度45.60-61.50m,平均厚度57.50m。

3、二叠系下统下石盒子组(P1x)与山西组连续沉积。

从K4砂岩底至K6砂岩度,平均厚约86.90m,按其岩性可分为两段。

上段:黄绿色、灰绿色砂质泥岩、粉砂岩与浅灰色细砂岩互层,底部为灰色粗砂岩(K5)。

段厚40.10-50.10m ,平均44.60m.下段:深灰-灰色细砂岩与砂质泥岩互层,底部为中粒砂岩K4砂岩,(骆驼脖子砂岩),为灰色、灰绿色,厚层状,成份以石英、长石为主,斜层理较发育。

段厚39.20-45.80m,平均42.30m。

6、二叠系上统上石盒子组(P2S)连续沉积于下石盒子地层之上,井田内大面积出露该组地层在井田内厚约290m,按其岩性可分两段。

上段:暗紫、兰灰、黄绿色泥岩、砂质泥岩与灰绿色细砂岩互层,间夹灰绿色、黄绿色中粒砂岩,底部为黄绿色,厚层状中粒砂岩(K7)砂岩。

本段最大残留厚度>100m。

下段:灰绿色、黄绿色砂质泥岩与细砂岩互层,间夹粉砂岩,底部为黄绿色,厚层状中粒砂岩(K6砂岩),成份以长石、石英为主,分先差,泥质胶结。

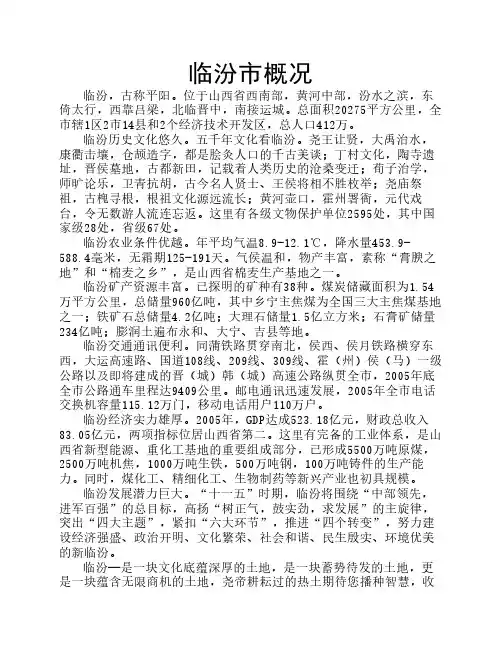

临汾市概况临汾,古称平阳。

位于山西省西南部,黄河中部,汾水之滨,东倚太行,西靠吕梁,北临晋中,南接运城。

总面积20275平方公里,全市辖1区2市14县和2个经济技术开发区,总人口412万。

临汾历史文化悠久。

五千年文化看临汾。

尧王让贤,大禹治水,康衢击壤,仓颉造字,都是脍灸人口的千古美谈;丁村文化,陶寺遗址,晋侯墓地,古都新田,记载着人类历史的沧桑变迁;荀子治学,师旷论乐,卫青抗胡,古今名人贤士、王侯将相不胜枚举;尧庙祭祖,古槐寻根,根祖文化源远流长;黄河壶口,霍州署衙,元代戏台,令无数游人流连忘返。

这里有各级文物保护单位2595处,其中国家级28处,省级67处。

临汾农业条件优越。

年平均气温8.9-12.1℃,降水量453.9-588.4毫米,无霜期125-191天。

气侯温和,物产丰富,素称“膏腴之地”和“棉麦之乡”,是山西省棉麦生产基地之一。

临汾矿产资源丰富。

已探明的矿种有38种。

煤炭储藏面积为1.54万平方公里,总储量960亿吨,其中乡宁主焦煤为全国三大主焦煤基地之一;铁矿石总储量4.2亿吨;大理石储量1.5亿立方米;石膏矿储量234亿吨;膨润土遍布永和、大宁、吉县等地。

临汾交通通讯便利。

同蒲铁路贯穿南北,侯西、侯月铁路横穿东西,大运高速路、国道108线、209线、309线、霍(州)侯(马)一级公路以及即将建成的晋(城)韩(城)高速公路纵贯全市,2005年底全市公路通车里程达9409公里。

邮电通讯迅速发展,2005年全市电话交换机容量115.12万门,移动电话用户110万户。

临汾经济实力雄厚。

2005年,GDP达成523.18亿元,财政总收入83.05亿元,两项指标位居山西省第二。

这里有完备的工业体系,是山西省新型能源、重化工基地的重要组成部分,已形成5500万吨原煤,2500万吨机焦,1000万吨生铁,500万吨钢,100万吨铸件的生产能力。

同时,煤化工、精细化工、生物制药等新兴产业也初具规模。

山西省临汾市山西省临汾市位于中国的北方,是山西省的一个重要城市。

作为山西省的第三大城市,临汾市有着丰富的历史文化和自然风光。

本文将介绍临汾市的地理特点、历史文化、景点和美食等方面。

一、地理特点临汾市位于山西省中部偏东,北临石楼县,南接侯马市,西邻襄汾县,东面与曲沃县为界。

市域南北长约121.9公里,东西宽约91.8公里,面积总计为9,294.97平方公里。

城市地势低平,横穿市区的汾河是该市的主要河流。

临汾市地理位置优越,交通发达,是山西省的重要交通枢纽。

二、历史文化临汾市有着悠久的历史文化底蕴,是中国古代文明的重要发源地之一。

早在距今4000多年的新石器时代晚期,临汾地区就有人类活动的痕迹。

临汾地区的历史文化遗址众多,其中最具代表性的是汾河流域遗址群。

这一遗址群包括了临汾地区各个历史时期的古城址、古墓葬、古寺庙等,展现了临汾地区丰富的历史文化。

临汾市还是中国古代农业文明的发祥地之一。

早在距今6000多年的新石器时代晚期,临汾地区就有了较为完善的农业生产。

据考古学家的研究,临汾地区的古代农田遗址保存较为完整,为研究古代农业文明提供了重要的资料。

三、景点临汾市有许多著名的景点和历史遗迹,吸引着众多的游客。

首先是临汾古城墙,这是临汾地区保存最完整的古代城墙之一。

古城墙始建于宋朝,现在的城墙是明朝的遗址。

古城墙高大厚实,将整个市区划分为内城和外城两部分,是临汾历史文化的重要象征。

其次是汾河大峡谷,这是临汾市的自然风景区之一。

汾河大峡谷地势险峻,峡谷悬崖峭壁。

游客可以在这里感受到壮丽的自然美景,还可以进行徒步和漂流等户外活动。

另外,临汾市还有许多古代寺庙和庙会,如神泉寺、召公庙、曲沃文庙等。

这些寺庙保留着古代建筑风格和宗教文化,是体验临汾古代文化的重要场所。

四、美食临汾市也是山西省的美食之乡,有各种美味的传统菜肴。

最有名的当属临汾酒糟汤,这是一道汤类菜肴,使用传统的酒糟为主料,配以猪肉、黄豆等多种配料。

这道菜肴味道醇厚,营养丰富,是临汾市的特色美食之一。

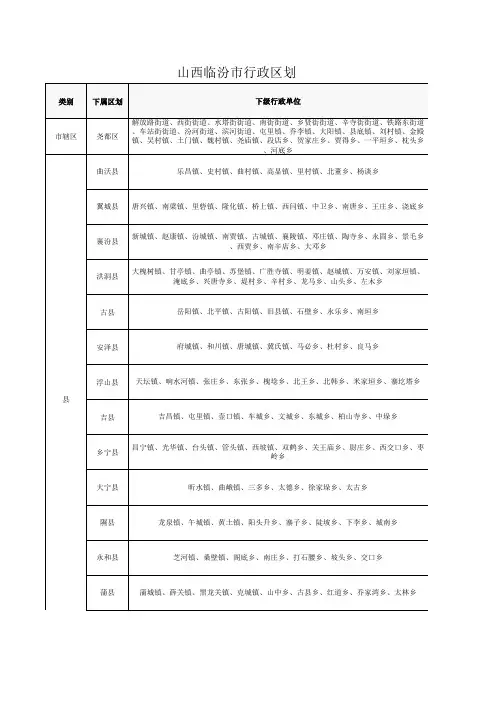

表3-1 区域地层简表界系统组(群)代号厚度(m)分布区域及范围新生界第四系全新统Q4 4~30上更新统Q3 3~30中更新统离石组Q2l 40~95下更新统午城组Q1w 10~30 上第三系上新统N2 10~84中生界三迭系上统延长组T3y 183~477 中统铜川组T1t444~634二马营组T1er 305~669 下统和尚沟组T1h 201刘家沟组T1l 338上古生界二叠系上统石千峰组P2sh 175上石盒子组P2s 460下统下石盒子组P1x 54山西组P1s 26~63 石炭系上统太原组C3t 71~105中统本溪组C2b 9~27下古生界奥陶系中统上马家沟组O2s 229~365下马家沟组O2x 61~90下统-- O1 65~132寒武系上统凤山组Є3f50~95 下庄水库一带长山组Є3c5~15 下庄水库一带崮山组Є3g46~62 下庄水库一带中统张夏组Є3z68~148 下庄水库一带徐庄组Є3x73~120 下庄水库一带上元古界长城系下统霍山组Zch 47~64 下庄水库一带上太古界太岳山群未分>1710中太古界界河口群未分>7000下庄水库一带各地层由新至老分述如下:1、第四系(Q)(1)全新统(Q4)全新统地层主要分布于河流两侧及山前地带,是组成河流一级阶地的主要物质。

1)冲积层(Q4al)主要分布于汾河及其支流沿岸,组成河流一级阶地和河漫滩,沉积物具明显的二元结构,上部为粉土,下部为砂、碎石类土,厚2~30m。

(2)上更新统(Q3):上更新统地层在测区内极为发育,广泛覆盖在山坡谷地,是组成黄土地形的主要物质,主要有冲积和坡洪积两种成因类型,其特征分述如下:1)坡洪积层(Q3pl)分布于汾河两岸的山前斜平原。

岩性为浅黄色黄土状粉质粘土及粉土,富含钙质,具大孔隙,垂直节理发育。

局部夹有薄层砂砾石及砾石透镜体,厚度一般为3~20m。

2)冲积层(Q3al)主要分布于汾河两岸,形成河流的二级阶地。

中华人民共和国行政区划统计表4 直辖市: 1. 北京市(京,中华人民共和国首都) 2.天津市(津) 3.上海市(泸) 4.重庆市(渝)23 省: 1.河北省(冀)石家庄市张家口市承德市秦皇岛市唐山市廊坊市保定市衡水市沧州市邢台市邯郸市 2. 山西省(晋)太原市朔州市大同市阳泉市长治市晋城市忻州市晋中市临汾市吕梁市运城市 3. 辽宁省(辽)沈阳市朝阳市阜新市铁岭市抚顺市本溪市辽阳市鞍山市丹东市大连市营口市盘锦市锦州市葫芦岛市 4. 吉林省(吉)长春市白城市松原市吉林市四平市辽源市通化市白山市延边朝鲜族自治州 5.黑龙江省(黑)哈尔滨市七台河市齐齐哈尔市黑河市大庆市鹤岗市伊春市佳木斯市双鸭山市鸡西市牡丹江市绥化市大兴安岭地区 (加格达奇 ) 6.江苏省(苏)南京市徐州市连云港市宿迁市淮安市盐城市扬州市泰州市南通市镇江市常州市无锡市苏州市7. 浙江省(浙)杭州市湖州市嘉兴市舟山市宁波市绍兴市衢州市金华市台州市温州市丽水市8.安徽省(皖)合肥市宿州市淮北市亳州市阜阳市蚌埠市淮南市滁州市马鞍山市芜湖市铜陵市安庆市黄山市六安市巢湖市池州市宣城市9.福建省(闽)福州市南平市莆田市三明市泉州市厦门市漳州市龙岩市宁德市10. 江西省(赣)南昌市九江市景德镇市鹰潭市新余市萍乡市赣州市上饶市抚州市宜春市吉安市 11. 山东省(鲁)济南市聊城市德州市东营市淄博市潍坊市烟台市威海市青岛市日照市临沂市枣庄市济宁市泰安市莱芜市滨州市菏泽市12. 河南省(豫)郑州市三门峡市洛阳市焦作市新乡市鹤壁市安阳市濮阳市开封市商丘市许昌市漯河市平顶山市南阳市信阳市周口市驻马店市省直辖县级行政单位13. 湖北省(鄂)武汉市十堰市襄樊市荆门市孝感市黄冈市鄂州市黄石市咸宁市荆州市宜昌市随州市省直辖县级行政单位恩施土家族苗族自治州14. 湖南省(湘)长沙市张家界市常德市益阳市岳阳市株洲市湘潭市衡阳市郴州市永州市邵阳市怀化市娄底市湘西土家族苗族自治州15. 广东省(粤)广州市清远市韶关市河源市梅州市潮州市汕头市揭阳市汕尾市惠州市东莞市深圳市珠海市中山市江门市佛山市肇庆市云浮市阳江市茂名市湛江市16. 海南省(琼)海口市三亚市省直辖行政单位17. 四川省(川)成都市广元市绵阳市德阳市南充市广安市遂宁市内江市乐山市自贡市泸州市宜宾市攀枝花市巴中市达州市资阳市眉山市雅安市阿坝藏族羌族自治州甘孜藏族自治州凉山彝族自治州18. 贵州省(黔)贵阳市六盘水市遵义市安顺市毕节地区铜仁地区黔东南苗族侗族自治州黔南布依族苗族自治州黔西南布依族苗族自治州19. 云南省(滇)昆明市曲靖市玉溪市保山市昭通市丽江市思茅市临沧市德宏傣族景颇族自治州怒江傈僳族自治州 (泸水县六库镇 ) 迪庆藏族自治州大理白族自治州楚雄彝族自治州红河哈尼族彝族自治州文山壮族苗族自治州西双版纳傣族自治州20. 陕西省(陕)西安市延安市铜川市渭南市咸阳市宝鸡市汉中市榆林市安康市商洛市21. 甘肃省(甘)兰州市嘉峪关市金昌市白银市天水市武威市酒泉市张掖市庆阳市平凉市定西市陇南市临夏回族自治州甘南藏族自治州 22. 青海省(青)西宁市海东地区海北藏族自治州 (海晏县西海镇 ) 海南藏族自治州黄南藏族自治州果洛藏族自治州玉树藏族自治州海西蒙古族藏族自治州 23. 台湾省(台)5 自治区: 1.内蒙古自治区(内蒙古)呼和浩特市包头市乌海市赤峰市通辽市呼伦贝尔市鄂尔多斯市乌兰察布市巴彦淖尔市兴安盟锡林郭勒盟阿拉善盟 2.广西壮族自治区(桂)南宁市桂林市柳州市梧州市贵港市玉林市钦州市北海市防城港市崇左市百色市河池市来宾市贺州市 3.西藏自治区(藏)拉萨市那曲地区昌都地区林芝地区 ( 林芝县八一镇) 山南地区日喀则地区阿里地区 4. 宁夏回族自治区(宁)银川市石嘴山市吴忠市固原市中卫市 5. 新疆维吾尔自治区(新)乌鲁木齐市克拉玛依市自治区直辖县级行政单位喀什地区阿克苏地区和田地区吐鲁番地区哈密地区克孜勒苏柯尔克孜自治州博尔塔拉蒙古自治州昌吉回族自治州巴音郭楞蒙古自治州伊犁哈萨克自治州塔城地区阿勒泰地区2 特别行政区:香港特别行政区(港)、澳门特别行政区(澳)注: 1、以下城市为副省级市:沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、厦门、济南、青岛、武汉、广州、深圳、成都、西安。

临汾盆地地壳精细结构和构造——地震反射剖面结果李自红;刘保金;袁洪克;酆少英;陈文;李稳;寇昆朋【摘要】采用深、浅地震反射相结合的探测方法,对临汾盆地的地壳结构和隐伏活动断裂进行了研究.结果表明,研究区地壳具有清晰的上、中、下地壳结构特征,其地壳厚度约为38~42 km.临汾盆地为典型的半地堑沉积盆地,盆地沉积层最深处约为5~6 km.莫霍面在临汾盆地下方出现约3 km的上隆,其展布形态与盆地基底呈“镜像”对应关系,显示出临汾盆地为拉张作用下的纯剪切盆地模式.深地震反射剖面揭示的一系列铲状或面状正断层在剖面上表现为“负花状”构造特征,其中,罗云山山前断裂和浮山断裂为临汾盆地的东、西边界控制断裂,具有规模大、切割深度深和多期活动的特点,对临汾盆地的形成、地层沉积和褶皱以及地震活动都有重要的控制作用.研究结果为深入理解该区的深部动力学过程、分析研究深浅构造关系、评价断裂的活动性提供了依据.【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2014(057)005【总页数】11页(P1487-1497)【关键词】临汾盆地;深地震反射;浅层地震勘探;活动断层;地壳结构和构造【作者】李自红;刘保金;袁洪克;酆少英;陈文;李稳;寇昆朋【作者单位】太原理工大学,太原030024;山西省地震局,太原030021;中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;山西省地震局,太原030021;中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002【正文语种】中文【中图分类】P3151 引言临汾盆地位于山西地堑系南部,东邻沁水中生代盆地,西与吕梁山褶皱带相连,其南北分别为运城和太原盆地,是华北地区的历史强震区之一.临汾盆地的新构造活动十分强烈,在盆地内及盆地边缘发育有一系列NNE向或近EW向的第四纪活动断层,控制着盆地的地震与地质构造活动,1303年的洪洞M8.0级地震、1695年的临汾M73/4级地震均发生在临汾盆地内(马宗晋,1993;高名修,1995;程新原等,1995;国家地震局地震地质大队等,1979).近年来,人们对活动断层的研究日益受到重视,其原因之一是地震的发生不但与地壳深部的构造活动有关,而且,地震还可诱发先存断层的重新活动,从而加重活动断层沿线的建筑物破坏和地面灾害(易桂喜等,2004;Scholz,1990;Crone and Haller,1991;邓起东,2002;徐锡伟等,2008;李自红等,2013).20世纪80年代以来,在临汾盆地及其邻区开展了重磁、人工源深地震探测、大地电磁测深等深部地球物理探测工作,并取得了一系列重要的研究成果(邢集善等,1989;刘昌铨和嘉世旭,1993;邓晋福等,2007;王西文,1990;魏文博等,2008;李松林等,2011;唐有彩等,2010).一些学者通过对临汾盆地深部结构与浅部构造关系的研究,认为地壳、岩石圈结构是控制该区新生代构造的主要因素,复杂的基底结构与构造是长期地质历史的综合响应,部分断裂仍然制约着临汾盆地的发育,是构造继承性活动的结果(邢集善等,1991,2007;邢作云等,2005).上述研究结果为分析研究该区的深部结构和构造特征、盆地形成和演化提供了重要信息,但这些成果主要揭示了临汾盆地深部结构的宏观特征,对临汾盆地复杂的地壳结构、断裂构造样式、深浅构造组合特征还难以做到精细刻画.为了研究临汾盆地的地壳精细结构和断裂的深、浅构造关系,2012年,作者在临汾盆地完成了1条长度55km的深地震反射剖面,同时,为了确定穿过临汾市区的几条隐伏断裂的位置及其活动特征,还完成了3条跨断裂的高分辨率浅层地震反射剖面.本文根据最新获得的深、浅地震反射剖面探测结果,对临汾盆地的地壳精细结构、深浅构造特征进行了讨论,其结果将有助于我们认识临汾伸展盆地的地壳深部结构和断裂的深、浅构造关系.2 地质构造概况和地震剖面位置临汾盆地是山西地堑系中一系列新生代断陷盆地之一,盆地总体走向NNE,主要由侯马、临汾和洪洞3个凹陷组成,各凹陷之间均被近EW向的断裂所分隔(图1).临汾盆地的新构造特征主要表现为:断裂的活动和地块的差异升降,盆地的东、西两侧分别为霍山—浮山隆起带和吕梁山隆起带,其东、西边界均以规模较大的活动断裂为界.位于临汾盆地中北部NWW向的洪洞—苏堡断裂将盆地分割成南北两部分(图1).盆地北部主要受霍山山前断裂控制,为东深西浅的不对称箕状盆地,沉积中心靠近洪洞;盆地南部主要受罗云山山前断裂控制,为西深东浅的箕状断陷盆地,沉积中心位于临汾至甘亭一带.新生代以来,该区表现为较显著的断陷活动,新生界从盆地两侧的山前向盆地内逐渐增厚,最大沉积厚度达2200~2500m,其中第四系厚度可达800m,表明盆地具有长期持续下降的特征(邓起东等,1993;国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组,1988).本文实施的深地震反射剖面位于临汾盆地中部,剖面方向为NW-SE向,其长度为55km(图1中的DSRP).剖面东南端点位于浮山县北约2km的候家湾(东经111°52′29.0″,北纬35°59′32.5″),终点位于临汾市尧都区的卧口村附近(东经111°22′18.4″,北纬36°15′40.4″).剖面自西向东跨过的断裂主要有罗云山山前断裂、汾西断裂、汾东断裂、曲亭断裂、大阳断裂和浮山断裂等.考虑到深地震反射剖面难以对剖面浅部的地下结构和构造进行成像,为了确定穿过临汾市城区的汾西断裂、汾东断裂和曲亭断裂的准确位置,研究断裂的近地表构造特征,结合临汾市活断层探测项目,还完成了3条横跨汾西断裂、汾东断裂和曲亭断裂的高分辨率浅层地震反射剖面(图1的SSP1-SSP3).3 数据采集、资料处理和地壳速度结构3.1 数据采集深地震反射剖面的数据采集,采用了道间距30m、炮间距240m、800道接收、50次覆盖的观测系统,为兼顾浅部的地层反射和有利于倾斜界面成像,采用了排列内部激发、双边不对称零偏移距接收的工作方法.地震波激发采用钻孔爆破震源,激发孔深25~30m,激发药量30kg.考虑到地壳深部结晶岩内部的反射系数通常较小,由此产生的反射波能量较弱,现场工作中,平均每间隔900m还增加了1个药量为120kg的大炮,以确保深层反射波的信噪比.地震波接收使用了固有频率10Hz的检波器串(12个/道,线性组合),地震仪器为法国SERCEL公司生产的SN388数字地震仪,采样率2ms,记录长度20s.浅层地震剖面的数据采集,采用了道间距3m、炮间距12m、120道接收、15次覆盖的观测系统.地震波激发使用美国Metrz公司生产的M615-18型可控震源,扫描频带30~200Hz,扫描长度8s.为压制干扰、提高资料的信噪比,数据采集时,对每个激发点上的单次震动信号在相关后进行了12~15次垂直叠加.地震波接收使用了固有频率60Hz的检波器串(4个/道,点组合),地震仪器使用德国DMT公司生产的SUMMIT有线遥测数字地震仪,采样间隔0.5ms,记录长度2s. 为确保深、浅地震剖面的探测成果质量,现场工作中,除对获得的原始单炮记录及时进行现场回放和质量监控外,还采用GRISYS地震反射数据处理系统,对每天采集的原始数据进行了初步处理,根据初叠剖面效果,检查数据采集质量、指导现场探测工作.采用上述的工作方法和技术措施,保证了高质量原始资料的取得.3.2 数据处理和地壳速度结构本项研究的深、浅地震反射资料的室内数据处理采用FOCUS地震反射处理系统.其数据处理流程和方法主要包括:振幅能量均衡、初至折射静校正、时变带通滤波、二维倾角滤波、时变谱白化、速度分析、正常时差校正(NMO)、倾角时差校正(DMO)、共中心点(CMP)叠加、剩余静校正、叠后偏移和叠后剖面去噪等.确定合理的地震波速度是获得良好反射波叠加剖面图像、计算反射界面埋深的关键.本项研究的深地震反射剖面的地震波速度求取,采用了反射波速度扫描、速度谱分析方法(剖面浅部)和已有深地震宽角反射/折射剖面二维地壳速度结构(剖面深部).图2给出了晋城—临汾—延川深地震宽角反射/折射剖面(DSS剖面)的二维地壳速度结构(刘昌铨等,1993),图3是根据反射波速度分析并结合DSS剖面的地壳速度结构,得到平均速度剖面.由图2可以看到,临汾盆地下方的地震波速度明显低于东、西两侧的隆起区,在深度6~8km以浅和深度30~40km之间,地震波速度变化较大,且在临汾盆地的上地壳下部出现有低速层,其速度约为5.9~6.0km·s-1;本区下地壳底部整体呈现出较强的速度梯度变化,其速度由莫霍面上方的7.0~7.3km·s-1跃变到莫霍面的8.0km·s-1,而且,下地壳底部还呈现出以临汾盆地为界的横向速度变化,这表明临汾盆地与其两侧地块的地壳速度结构和壳内物质组成应该不同.深地震反射剖面的平均速度剖面(图3)显示,剖面沿线的地震波平均速度呈现出由东向西、由浅到深逐渐增加的趋势,临汾盆地的地震波平均速度低于其两侧的隆起区,表明盆地松散沉积层是影响盆地地震波速度的主要因素.二维地壳速度结构(图2)和深地震反射剖面沿线的地壳平均速度剖面(图3)为深地震反射剖面的数据处理、反射界面深度的计算以及资料分析解释提供了重要依据.图1 研究区地质构造和深地震剖面位置图F1罗云山山前断裂;F2汾西断裂;F3汾东断裂;F4曲亭断裂;F5淹底断裂;F6大阳断裂;F7浮山断裂;F8郭家庄断裂;F9离石断裂;F10襄汾凸起北缘断裂;F11洪洞—苏堡断裂;F12万安断裂;F13霍山山前断裂.Fig.1 Geological features and location of deep seismic profiles in research region F1Frontal fault of Luoyunshan mountain;F2Fenxi fault;F3Fendong fault;F4Quting fault;F5Yandi fault;F6Dayang fault;F7Fushan fault;F8Guojiazhuang fault;F9Lishi fault;F10North marginal fault of Xiangfen uplift;F11Hongdong-Supu fault;F12Wan′an fault;F13Frontal fault of Huoshan mountain.图2 晋城—临汾—延川DSS剖面二维地壳速度结构(刘昌铨等,1993)(图中数字单位为km·s-1)Fig.2 2Dcrustal velocity structure of the Jincheng-Linfen-Yanchuan DSS profile(Liu etal.,1993)图3 深地震反射剖面地壳平均速度Fig.3 The crustal average velocity along deep seismic reflection profile4 临汾盆地的地壳反射结构特征图4为本项研究获得的深地震反射叠加时间剖面.由图可以看出,本区地壳结构以埋深约15~17km的反射界面RC1为界,具有深、浅不同的反射结构特点;在反射界面RC1之上的上地壳,剖面揭示了一系列反射能量强弱变化较大、地层产状和界面起伏变化形态清楚、隆起和凹陷相间的反射结构,表明临汾盆地内各沉积层界面之间,以及盆地与两侧隆起之间的地壳物质有着明显的密度和地震波速度差异.而在反射界面RC1之下的中-下地壳,剖面反射图像总体表现为能量较弱的反射“透明”组构,显示出本区中、下地壳物质的密度差异和地震波速度差异较小,或具有较好的均质性和各向同性特征.反射能量较强的反射波组RC2解释为中、下地壳的分界,其深度约27~30km,其与DSS剖面(图2)中的C2界面相吻合.本区地壳底层具有良好的反射性质,在双程到时TWT12.5~14.0s之间,在剖面上可看到一组横向可连续追踪、纵向持续时间约1.0~1.2s、且向上拱起的反射带RCM,我们将其称为壳幔过渡带,其厚度约3.0~3.6km,壳幔过渡带的底界相应于莫霍面(图4中的蓝色虚线).莫霍面在临汾盆地下方出现上隆,与盆地基底呈镜像对应关系,莫霍面最浅处位于临汾盆地之下,其埋深约38~39km,而在剖面的东、西两侧,莫霍面变深至41~42km.位于山西地堑系南端的临汾盆地是一个新生代断陷盆地.该区地质演化主要经历了前寒武纪结晶基底形成、中生代强烈的构造岩浆活动、新生代裂谷形成等3个重要时期(马宗晋,1993).本区结晶基底由古、中元古界的浅变质岩系和太古界的深变质岩系组成,沉积岩包括寒武系-奥陶系的碳酸盐岩建造、上石炭统-下二叠统煤系地层、上二叠统-三叠系-侏罗系-白垩系的陆相砂泥岩沉积,以及新生界沉积盖层(邓晋福等,2007;邢作云等,2005;国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组,1988).我们的深地震反射剖面图像较清楚地揭示了该区地质构造演化的痕迹、基底结构与构造以及新生代沉积层的纵横向展布等信息.在图4的深地震反射剖面上,临汾盆地表现为西深、东浅的箕状断陷盆地特征,其西侧受罗云山山前断裂控制,东侧以浮山断裂为界,沉积中心位于临汾附近.根据临汾盆地石油地震剖面的地质解释结果1)山西省地矿局物探队.1983.临汾盆地石油普查工作报告.,对剖面TWT3.0以浅的沉积层反射进行了层组划分,可以看到,盆地内的新生代沉积层反射在剖面上总体向西倾伏,且界面横向起伏和地层厚度变化较大,受断裂控制作用明显.位于新生代之下的中生代-古生代地层在剖面上也有着较强的反射能量,这些地层界面反射在剖面上虽有明显的起伏变化,但其起伏变化的幅度小于新生界,说明新生代是临汾盆地差异升降运动最强烈的时期. 基底反射波Tg在剖面上表现为强能量的不整合面反射特征,且基底面上、下的剖面反射波组特征明显不同;在Tg反射面以上,沉积层反射丰富,界面起伏变化形态清晰;而在Tg反射面之下,出现在剖面上的为一些能量较弱、且无规律可寻的短小反射,可能代表了强烈变形的结晶变质岩系.大约在深度10~15km(TWT3.5~5.0s之间)的上地壳下部,从剖面上可看到由强反射RU1-RU3和RC1构成的强能量反射叠层,而在临汾盆地的下方,这套强反射叠层消失.出现在剖面东、西两侧上地壳下部的这套强反射叠层与其上方的弱反射“透明区”形成了鲜明的对比,暗示临汾盆地两侧隆起区下方的结晶基底可能具有深、浅两套不同的变质岩结构,浅层结晶变质岩系在剖面上表现为较好的均质性和各向同性的无反射“透明区”特征,而深层结晶变质岩系具有薄层状、非均质性和各向异性的强反射条带特征.5 地震反射剖面揭示的断裂特征根据深地震反射剖面所揭示的壳内反射界面展布形态和该区的地质构造特点,在图4的深地震反射剖面上解释了8条特征明显的断裂,现分别概述如下.图4 深地震反射叠加时间剖面及其解释Fig.4 Stacked time section and its interpretation of deep seismic reflection profile5.1 罗云山山前断裂F1罗云山山前断裂F1为临汾盆地的西边界控制断裂,位于深地震反射剖面桩号45.2km左右.该断裂在剖面上倾向SE,具铲形正断层特征.断裂F1的西侧为吕梁山隆起区,剖面反射图像呈现出弱能量的基岩反射波场特征,断裂东侧为临汾盆地,在盆地内可看到多组成层性较好的沉积层反射,且地层产状倾向断裂一侧.罗云山山前断裂在剖面上几乎可以追踪至地表,向下切割多组沉积层、结晶基底和上地壳,一直可延伸至深约30km的地壳深处,因此,该断裂是1条规模大、切割深度深、活动性强、且具有多期活动的断裂.地表地质调查研究结果表明(马宗晋,1993;许建红等,2011;王挺梅等,1993;邓起东等,1993),罗云山山前断裂第四纪以来的活动具有明显的分段性,而深地震反射剖面经过地段的罗云山山前断裂土门—峪里段,第四纪以来的差异运动幅度最大,断裂两侧的第四系厚度达700m以上,平均沉降速率为0.29mm·a-1.断裂在该段的断层地貌非常清晰,表现为三角面山,基岩陡坡与山前洪积扇直接接触,中更新世末至晚更新世初和晚更新世末至全新世初均发生过强烈活动,是罗云山山前断裂活动最强的段落.5.2 汾西断裂F2汾西断裂F2是发育在汾河以西的1条隐伏断裂,与罗云山山前断裂大致平行.在图4的深地震反射剖面上,汾西断裂F2为倾向SE的正断层,切割了盆地内多组沉积层反射,控制了临汾盆地内甘亭沉降中心的西界,其断层面倾角约65°~70°,大约在深度5km左右归并到向东倾的罗云山山前断裂上.可以认为,汾西断裂F2是在罗云山山前断裂和临汾凹陷的发育和发展过程中,在罗云山山前断裂上盘形成的一条新断层,与罗云山山前断裂同属一个断裂系统.汾西断裂在平面展布上穿过了临汾市尧都区的泊庄、吴村和临汾市西开发区.为了确定汾西断裂的准确位置及其浅部构造特征,以便为断裂活动性的判定提供基础资料,跨汾西断裂F2完成了1条长度3000m的浅层地震测线(图1的SSP1).图5为该测线的浅层地震反射波叠加剖面,由图可以看出,在浅层地震剖面桩号1930m左右可看到一个明显的断裂分界线,且断裂两侧的地层反射波特征明显不同,断裂西侧,地层反射波能量相对较强,界面产状近于水平;断裂东侧,地层反射波能量弱于断裂西侧,地层界面反射向东倾伏.在图4的深地震反射剖面上,汾西断裂F2两侧的第四系厚度明显不同,断裂西侧第四系厚度约500m,其东侧第四系厚度约为800~850m.在图5的浅层地震反射剖面上,汾西断裂F2及其反向断层F2-1均错断了埋深150~160m的第四纪地层反射波T2,因此,断裂F2及其反向断层F2-1都是第四纪以来的活动断裂.由于缺少断裂附近的第四纪地层年代数据,还不能确定其最新活动时代.5.3 汾东断裂F3汾东断裂F3位于深地震反射剖面桩号32km附近,该断裂在剖面上为倾向NW的正断层,错断了盆地内的多组沉积层反射,控制了临汾凹陷内甘亭沉降中心的东界,大约在深度5km左右的基底面附近,与倾向SE的罗云山山前断裂F1和汾西断裂F2合并为1条断裂.在图4的深地震反射剖面上尽管可以看到汾东断裂F3的存在与形态,但该断裂在第四系内部的特征并不非常清楚,为了确定该断裂的确切位置及其浅部特征,跨汾东断裂完成了1条长度4000m的浅层地震测线(图1的SSP2).图6的浅层地震反射叠加时间剖面显示,汾东断裂F3错断了埋深约100~120m之下的所有地层,且断裂两盘的地层反射波特征和第四系厚度明显不同.断裂F3-1位于断裂F3的下降盘,其上断点埋深约140m、与断裂F3呈Y字形展布、属断裂F3的反向正断层,大约在深度750m左右归并到向西倾的汾东断裂F3上.位于汾东断裂上升盘的LK7水文地质钻孔显示,断裂上升盘的第四系厚度为376m.可见,断裂F3和F3-1均错断了第四纪上部地层,属第四纪以来的隐伏活动断裂.5.4 曲亭断裂F4和淹底断裂F5曲亭断裂和淹底断裂均是临汾盆地内的隐伏断裂,在深地震反射剖面桩号28~25km之间,可清楚地看到2条相背而倾的断裂F4和F5共同控制了一个小型的地垒构造(图4).其中,断裂F4倾向NW,错断了深地震反射剖面上的所有沉积层反射,大约在深度6km左右收敛到向东倾的罗云山山前断裂F1上.另外,在断裂F4的下降盘(桩号约30.6km附近),从深地震反射剖面上还可看到1条向东倾的断裂F4-1,该断裂为断裂F4的反向正断层.可见,曲亭断裂在近地表由2条相向而倾的断裂F4和F4-1组成,它们共同控制了断裂F4下降盘的第四纪地层沉积.淹底断裂F5倾向SE,控制了该断裂东侧的一个新生代凹陷,向下延伸至基底面附近终止到西倾的大阳断裂F6上.横跨曲亭断裂F4和淹底断裂F5的浅层地震测线长度为2800m(图1中的SSP3),相应的浅层反射波叠加剖面见图7.由图可以看出,该剖面所揭示的近地表沉积层界面展布和断裂构造特征非常清楚,曲亭断裂F4位于浅层地震剖面桩号710m左右,该断裂向西倾,错断了埋深约90~100m之下的所有地层.淹底断裂F5为向东倾的正断层,其上断点埋深约为60~70m.在断裂F5的下降盘,剖面还揭示了2条西倾的反向正断层F5-1和F5-2,它们共同控制了淹底断裂东侧的新生代地层沉积.该区地质资料显示2)山西省地震工程勘察研究院.2009.临汾市区活断层探测与地震危险性评价初勘施工设计.,该浅层地震剖面经过地段的Q+N地层厚度约为600~800m,其中,第四系厚度约为350~400m,而曲亭断裂F4和淹底断裂F5的上断点埋深均小于100m,因此,它们均属于第四纪活动断裂.由于没有可靠的钻孔资料和地层年代数据,因此还不能给出这些断裂的具体活动时代. 图5 跨汾西断裂的浅层地震反射叠加时间剖面Fig.5 Stacked time section of shallow seismic reflection across Fenxi fault图6 跨汾东断裂的浅层地震反射叠加时间剖面Fig.6 Stacked time section of shallow seismic reflection across Fendong fault5.5 大阳断裂F6在深地震反射剖面桩号15km左右,可清楚地看到大阳断裂F6表现为1条西倾正断层特征,该断裂错断了剖面上的多组沉积层反射和基底反射波Tg,向下消失在上地壳下部的结晶变质岩中.大阳断裂F6在地貌上表现为北北东至北东向延伸的黄土陡坡带,其两侧的最大地貌高差可达70m,局部地段上出露有三叠系的基岩断坎(程新原等,1995;邓起东等,1993).在深地震反射剖面上该断裂表现为分割临汾盆地东、西两个次级构造的分界断裂,西部的临汾凹陷内沉积层厚度大、沉降深,基底埋深最深处位于临汾市的下方,其最大沉积层厚度约5~6km;东部浮山凸起上沉积层厚度薄、沉降浅,相应的基底面埋深小于3km.5.6 浮山断裂F7和断裂FX图7 横跨曲亭断裂和淹底断裂的浅层地震反射叠加时间剖面Fig.7 Stacked timesection of shallow seismic reflection across Quting fault and Yandi fault浮山断裂F7为临汾盆地的东边界断裂,位于深地震反射剖面桩号2.8km附近,剖面上浮山断裂F7倾向NW,为东南盘上升、西北盘下降的正断层,剖面浅部,该断裂明显错断了基底反射波Tg,对应基底面的断距约500~550m;深度8~15km之间,该断裂表现为强、弱反射能量变化带的分界,大约在深度16~18km 左右,与罗云山山前断裂F1合并为1条断裂,向下延伸至中地壳底部.断裂FX是本次深地震反射研究发现的1条新断裂,位于深地震反射剖面桩号约9km左右.该断裂在剖面上倾向北西,为正断层,错断了剖面上的新生代下部地层和基底反射波Tg,向下延伸至上地壳下部的结晶变质岩中.由于该断裂位于西佐乡附近,我们暂将其称为西佐断裂.6 结论基于“密集点距、密集炮距和多次覆盖”技术的反射地震勘探方法用于地下结构和构造成像具有较高的分辨率.本文在临汾盆地实施的道间距30m、炮间距240m、50次覆盖的深地震反射剖面和道间距3m、炮间距12m、15次覆盖的浅层地震反射剖面,获得了临汾盆地高分辨率的地壳结构图像和断裂的深、浅部构造特征,这为进一步分析研究临汾盆地的深部构造环境和深、浅构造关系以及断裂活动性提供了地震学证据.深地震反射剖面结果显示,临汾盆地是一个典型的“箕状”断陷,盆地内一系列西倾的沉积层不整合地覆盖在一套古老的结晶变质岩之上,显示出该区曾经历过沉积间断和多期构造活动.罗云山山前断裂F1和浮山断裂F7作为临汾盆地的西边界和东边界控制断裂,具有规模大、切割深度深、活动性强、且具有多期活动的特征.除了这2条边界控制性断裂外,在临汾盆地内,地震反射剖面还揭示了6条第四纪以来的隐伏活动断裂.这8条断裂在剖面上形态各异、错段深度不等,呈“负花状”构造特征展布,并共同控制了临汾盆地的上地壳结构与构造的形成及其地层沉。

表3-1 区域地层简表

各地层由新至老分述如下:

1、第四系(Q)

(1)全新统(Q4)

全新统地层主要分布于河流两侧及山前地带,是组成河流一级阶地的主要物质。

1)冲积层(Q4al)

主要分布于汾河及其支流沿岸,组成河流一级阶地和河漫滩,沉积物具明显的二元结构,上部为粉土,下部为砂、碎石类土,厚2~30m。

(2)上更新统(Q3):

上更新统地层在测区内极为发育,广泛覆盖在山坡谷地,是组成黄土地形的主要物质,主要有冲积和坡洪积两种成因类型,其特征分述如下:1)坡洪积层(Q3pl)

分布于汾河两岸的山前斜平原。

岩性为浅黄色黄土状粉质粘土及粉土,富含钙质,具大孔隙,垂直节理发育。

局部夹有薄层砂砾石及砾石透镜体,厚度一般为3~20m。

2)冲积层(Q3al)

主要分布于汾河两岸,形成河流的二级阶地。

岩性上部为灰黄色新黄土,具大孔隙、垂直节理,含钙质结核;中部为浅棕黄色粉质黏土、粉土与粉、细砂互层,夹碎石类土透镜体;底部为砂层及卵砾石层,该层最厚达85m。

3)风积层(Q3eol)4-1

主要分布于吕梁山以西地区,组成黄土塬、梁、峁的顶面,岩性为新黄土,具大孔隙,垂直节理明显,厚度一般5~20m。

pl)洪积层:7-2

(3)中更新统(Q

2

广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,组成黄土塬、梁、峁。

岩性为红黄及浅红棕色黄土状粉质黏土,夹有多层古土壤层,底部有冲积相砂,砂砾石层及粉土互层,一般为40~95m。

pl)洪积层:

(4)下更新统(Q

1

广泛分布于吕梁山东麓、西麓海拔1500m以下的山岭之上,与组成黄土塬、梁、峁的中更新统老黄土呈角度不整合接触。

岩性为一套棕黄色黄土状粉质黏土,夹明显古土壤和钙质结核层,致密、坚硬,由石质黄土之称。

具放射状孔和植物遗留根孔,无节理。

古土壤为深棕红色黏土,一般发育4~8层,往往形成两组致密的古土壤条带,每组由2~5条组成,每条厚0.2~0.5m,间距0.5~1.0m,以3~5°的角度倾向原始沟谷。

古土壤底部钙质结核富集成层,愈近山前地带结核层愈发育,核径愈大,成层性不明显,本组岩性、层位稳定,厚一般10~20m,部分地区可厚达25 m

2、上第三系上新统(N2)

主要分布于深切黄土沟谷中,面积较小,且分布零星,海拔标高500~1300m 之间,与上下地层皆呈不整合接触。

岩性多为半胶结之钙质黏土、粉质黏土、砂砾石层和淡水灰岩,厚度一般为20~80m,钻孔揭露厚达400m。

3、三叠系(T)

三叠系主要分布吕梁山西麓的隰县,蒲县一带,在黄土冲沟中出露。

由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩组成的陆相沉积。

按其岩性、岩相特征及植物化石组合,进一步划分为上、中、下三个统。

(1)上统(T

)

3

延长组(T3y):主要岩性为发育麻斑状构造的黄绿色、肉红色、土黄色厚层中粒长石砂岩夹暗紫红色泥岩、紫红色砂质泥岩及灰色钙质粉砂岩,厚度362~474m。

)

(2)中统(T

2

铜川组(T2t):由肉红色、灰红、灰白色、土黄色及黄绿色厚层中~粗粒长石砂岩和暗紫色泥岩,少量的黄绿色页岩、煤线等组成,厚度502~634m。

二马营组(T2er):由黄绿色厚层长石砂岩夹暗紫色、紫红色泥岩、砂质泥岩组成,厚度512~703m。

(3)下统(T

)

1

和尚沟组(T1h):总的是一套紫红色、砖红色砂岩与泥岩互层。

下部砂岩少于泥岩,砂岩中夹钙质胶结砂岩“球”,厚度164~201m。

刘家沟组(T1l):一套紫红色、淡紫色中~厚层状,细~中粒钙质、钙、铁质胶结长石石英砂岩、长石砂岩,厚度338~442m。

4、二叠系(P)

二叠系主要分布于测区西部的中阳至离石一带,在黄土冲沟中零星出露。

由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤层组成的陆相沉积。

按其岩性、岩相特征及植物化石组合,进一步划分为上、下两个统。

):

(1)上统(P

2

石千峰组(P2sh):由紫、紫红色砂岩、泥岩组成的陆相沉积,厚度175m,与下伏上石盒子组呈整合接触。

上石盒子组(P2s):由黄绿、紫红色砂岩、砂质页岩、页岩组成的陆相沉积。

碎屑岩粒度从下向上逐渐变细,颜色变深,厚度460m,与下伏下石盒子组呈连续沉积。

)

(2)下统(P

1

下石盒子组(P1X):由灰绿、黄绿色砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤线组成的陆相沉积,厚度54m,由北往南变薄,与下伏山西组呈连续沉积。

山西组(P1s)地层由灰、灰黑、灰黄色砂岩、砂质页岩、页岩及煤层组成的陆相含煤建造。

底部以一层灰白色砂岩与下伏石炭系上统太原组地层分界,二者呈连续沉积,含4层煤,厚度26~63m。

其中九尺煤为稳定可采煤层,其余为局部可采或不可采煤层。

5、石炭系(C)

石炭系在吕梁山脉两侧中低山及低山丘陵区出露,由砂岩、页岩、铝土岩、灰岩及煤层组成的陆相及海陆交互相含煤建造,与下伏奥陶系中统地层呈平行不整合接触。

)

(1)石炭系上统(C

3

太原组(C3t)由灰白、灰黑色砂岩、砂质页岩、页岩、灰岩及煤层组成的

海陆交互相含煤建造,是测区内主要含煤地层之一,厚度87~102m,与下伏地层呈连续沉积。

含煤1~7层,含2~4层灰岩,局部相变为页岩。

)

(2)石炭系中统(C

2

石炭系中统本溪组(C2b)由铝土质泥岩、页岩、灰岩及铁质结核层组成的海陆交互相沉积地层,厚度16~35m,与下伏奥陶系地层呈平行不整合接触。

上部为灰白、灰黑色砂岩、页岩、铝土质页岩、灰岩,局部夹煤线。

灰岩1~2层,常相变为页岩。

下部为灰白、深灰、灰绿色含铁铝土质泥岩、粘土岩、鲕状铝土质泥岩,底部有窝状山西式铁矿。

本组地层厚度变化不大,一般在28~35m之间。

6、奥陶系(O)

奥陶系灰岩在吕梁山脉两侧中低山及低山丘陵区出露,奥陶系为一套灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、砂岩、页岩、含燧石白云岩等组成的海相碳酸岩沉积地层,厚约400~500m。

与下伏寒武系地层呈整合接触。

)

(1)奥陶系中统(O

2

奥陶系中统上马家沟组主要为泥灰岩、灰岩与豹皮灰岩组成。

与下伏下马家沟组地层呈整合接触,厚度在282~312m之间,分两个岩段。

上马家沟组第一段(O2s1)岩性主要为泥灰岩,角砾状泥灰岩,角砾状泥灰岩间夹灰岩。

上马家沟组第二段(O2s2)岩性主要为灰岩与豹皮状灰岩。

下马家沟组(O2x)底部为黄褐色中层状石英砂岩及黄绿色钙质页岩、泥灰岩,整合沉积在下奥陶统地层之上,在测区内分布普遍,是与下统分界的良好标志。

上部主要为灰岩间夹薄层泥灰岩及白云质灰岩。

厚度61~90m。

(2)奥陶系下统(O1)

底部为黄绿色页岩与竹叶状白云岩互层,层位比较稳定,可做与上寒武统分界的标志。

页岩一般2~3层,最多可达9层。

页岩之上为含燧石结核白云岩和泥质白云岩。

厚度65~132m。

7、寒武系(Є)

寒武系地层在测区西北部的下庄水库一带呈条带状出露。

寒武系总体向西倾斜,北东厚,向南西方向逐渐变薄。

与下伏长城系呈平行不整合接触(局部为角度不整合),与上覆奥陶系整合接触,划分为中统、上两个统。

(1)寒武系上统(Є

)

3

寒武系上统主要为泥质条带灰岩、竹叶状灰岩、白云岩质灰岩和巨厚层的白云岩等组成的浅海相碳酸盐岩地层,一般可分为凤山组(Є3f)、长山组(Є3c)和崮山组(Є3g)。

测区北部该统地层比未进行分组。

厚度120~150m。

(2)寒武系中统(Є2)

中统底部岩性特征主要为砂砾岩、石英岩状砂岩;下部紫红色页岩、砂质页岩夹薄层细砂岩、粉砂岩、灰绿色页岩及灰岩、鲕状灰岩、黄绿色泥质条带鲕状灰岩;中部为中薄层竹叶状灰岩、中厚层灰岩夹薄层泥质灰岩,上部为厚层至巨厚层状鲕状夹泥质条带鲕状灰岩。

一般厚141m。

与下伏长城系地层呈平行不整合接触。

一般可分为徐庄组(Є3x)、张夏组(Є3z),调查区区域地质资料未进行分组。

8、元古界长城系(Ch)

长城系指位于寒武系不同层位之下,不整合于太古界不同层位之上的一套滨海相碎屑岩,即“霍山砂岩”,为测区内第一个沉积盖层,呈南北向展布。

上部岩性主要为灰白色薄至厚层状中粗粒石英岩状砂岩,下部为浅肉红色厚层状含砾石英岩状砂岩及会紫、灰黄、灰白色砂砾岩,与下伏太古界吕梁山群呈角度不整合接触。

出露于北方案下庄水库一带,分布范围不大,厚47~64m。

9、太古界(Ar)

(1)下太古界界河口群(Arj)

测区内界河口群主要分布于隰县上庄一带,出露面积约5平方公里,地层岩性主要为角闪质混合岩,其与其它混合岩体略有不同,此岩体含暗色矿物较多,角闪石10~15%,黑云母5~10%,斜长石以中性为主(35~40%),矿物颗粒粗大,片麻状构造不明显,宏观上似一岩体,但交代作用不太强烈,微斜长石等矿物总量只有30~35%,故称为角闪质混合岩。