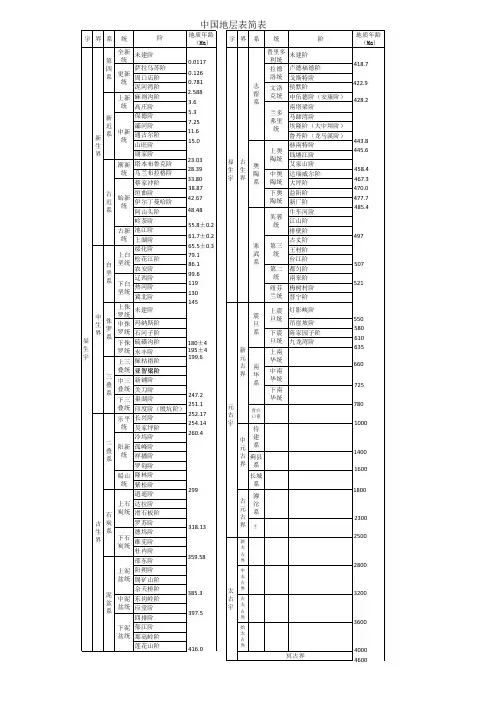

中国地层表简表

- 格式:pdf

- 大小:170.09 KB

- 文档页数:1

本科课程论文学院:资源与环境工程学院专业:环境科学课程:地层学年级:2010级班级:环科101班学号: 0908100122 学生姓名:张建指导教师:喻羑艺教授从寒武纪到三叠纪各个时期典型的地层单元及划分标志张建(贵州大学资环学院贵州贵阳 550025)摘要:地质历史上的每一个时期都有自己的沉积记录,由于构造运动,出现褶皱造山,再加上地壳的升降运动等,有的地层保留完好,而在有的地区则处于风华剥蚀的状态,失去了沉积记录,造成了地层缺失,根据国家地层委员会的厘定和划分标志,本文对中国南方的从寒武纪以来到三叠纪的典型地层单元及划分标志进行简单分析。

关键词:寒武纪三叠纪地层单元划分标志1.寒武纪中国寒武系发育,全国广大地区广泛分布,尤以华北地区、扬子地区尤为典型,江南区及塔里木区也有分布,有些发育在台地边缘,岩石地层分区和相变较大,岩石单位不同地区有不同的划分,可以通过生物地层进行对比,下面介绍标准剖面及岩石地层单位。

1.1中国寒武系标准剖面:1.2山东长清县的张夏剖面:1.3中国寒武系地层分区对比表:我国,一般以传统的梅树村组的底界作为寒武纪系底界。

首先从梅树村组开始就爆式地大量出现小壳化石,是地史上最早的骨骼化石群,理应归入寒武纪,其次,灯影组和梅树村组之间存在不整合或者较长时间的侵蚀,沉积环境有明显的不同,是地层结构的转换面。

最后,梅树村组本身是一个完整的层序,而且是2级旋回的开始,与灯影组分属不同的沉积体系域,反应了地质历史进程中的重大变化。

1.4 寒武纪的生物地层寒武纪开始,地球生物蓬勃发展,尤其带壳生物的出现,使生物适应性和化石的保存得到极大的丰富,是全球第一个能用生物演化阶段性来进行地层对比的纪。

从底部最早出现的小壳动物群,确认早寒武的开始,这在全球得到五致认可。

接下来大量的三叶虫动物出现,按三叶虫动物的演化阶段作出各世的标准化石,以三叶虫分带对应的阶、期划分得到应用。

值得一提的在全球寒武系的地层中不仅生物地层的方法得以应用,而且保存了对生命起源、演化研究具重大意义许多保持有生物软体的动物群如1909年发现加拿大哥伦比亚省中寒武统布尔吉斯页岩化石群、1985年中国云南澄江县发现的下寒统筇竹寺组澄江化石群、1982年贵州台江中-下寒武统凯里组凯里化石群,1998年发现的下寒武统的牛蹄塘组的牛蹄塘化石群。

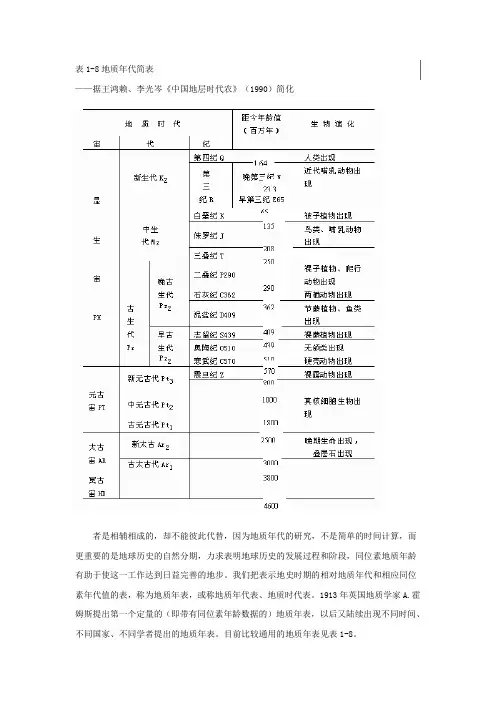

表1-8地质年代简表——据王鸿赖、李光岑《中国地层时代农》(1990)简化者是相辅相成的,却不能彼此代替,因为地质年代的研究,不是简单的时间计算,而更重要的是地球历史的自然分期,力求表明地球历史的发展过程和阶段,同位素地质年龄有助于使这一工作达到日益完善的地步。

我们把表示地史时期的相对地质年代和相应同位素年代值的表,称为地质年表,或称地质年代表、地质时代表。

1913年英国地质学家A.霍姆斯提出第一个定量的(即带有同位素年龄数据的)地质年表,以后又陆续出现不同时间、不同国家、不同学者提出的地质年表。

目前比较通用的地质年表见表1-8。

此地质年表为一简表,按照生物演化阶段及地层形成的时代顺序,表中列出宙、代和纪,即地质时代从古至今共划分为冥古宙、太古宙、元古宙和显生宙。

其中元古宙又划分为古元古代、中元古代和新元古代;显生宙划分为古生代、中生代和新生代。

其中新元古代的晚期,划分出一个震旦纪,目前只适用于中国;古生代划分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪;中生代划分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪;新生代划分为第三纪和第四纪。

纪以下还可以再划分为世,除去震旦纪、二叠纪、白垩纪等是二分外,其余均按三分法,如寒武纪分为早寒武世、中寒武世、晚寒武世,奥陶纪分为早奥陶世、中奥陶世、晚奥陶世,…;但石炭纪原来也是按三分法分为早、中、晚石炭世,近来顷向于按二分法分为早、晚石炭世;至于第三纪和第四纪所划分的世则另有专称,如古新世、始新世…更新世、全新世等,所有关于世的划分,此表一概从略。

所有与地质时代单位(宙、代、纪、世)相对应的地层单位(宇、界、系、统),如太古宙形成的地层称太古宇,古生代形成的地层称为太古界,寒武纪形成的地层称为寒武系,早、中、晚寒武世形成的地层分别称为下、中、上寒武统…,凡此本表也都从略。

各个地质时代单位都标有英文字母代号,宙(宇)的符号采用两个大写字母,如太古宙(宇)的代号为AR;代(界)的代号也是两个字母,但第一个字母大写,第二个字母小写,如古生代(界)的代号为Pt;纪(系)的代号都是采用一个大写字母,如奥陶纪为O,志留纪为S,等等,这些代号都是各自英文名称的缩写。

内容简介分为三大部分,第一部分介绍了地层学的相关知识,包括地层学的相关概念(地层学、地层、地层单位、地层术语、层型、带及面等)、地层划分的类别(岩石地层划分、生物地层划分、年代地层划分、磁性地层极性划分及层序地层划分等方法)、岩石地层单位相关知识及生物地层单位相关知识;第二部分详细介绍了中国海相地层及陆相地层的分阶情况(包括命名的时间、地点、人物及层型剖面位置,生物化石标志,层型剖面岩性特征,同期岩石地层单位,与国际地层表中的同期地层阶位对比,底界年龄);第三部分主要是附表,包括最新版的中国海相和陆相区域年代地层表及国际地层表。

第一部分地层概述前言近20年来,我国的地层工作在《中国地层指南及中国地层指南说明书》(1981)(以下简称《指南》)所倡导的地层分类、术语、划分原则及地层单位的建立与修订程序的指导下,取得了极大的进展。

一般概念1.1 地层学(Stratigraphy)地层学是研究构成的所有层状或似层状岩石体固有的特征和属性,并据此将它们划分为不同类型和级别的单位,进而建立它们之间的空间关系和时间顺序的一门基础地质学科。

地层学的研究范围实际上涉及到岩层中所有能识别的特征和属性(包括形状、分布、岩性特征、化石内容、地质年龄、地球物理和地球化学性质等),及其形成环境或形成方式和演化历史。

构成地壳的各类层状或似层状的岩石——沉积岩(包括固结的或未固结的沉积物)、火山岩及变质岩都属于地层学的研究范畴。

1.2 地层(Stratum, Strata)地层是具有某种共同特征或属性的岩石体。

能以明显界面或经研究后推论的某种解释性界面与相邻的岩层和岩石体相区分。

1.3 地层分类(Stratigraphic classification)根据构成地壳的岩层、岩石体的不同方面的特征或属性,将其划分成不同类型的地层单位。

地层所具有的特征是多样的,属性也不尽相同,每种特征或属性原则上都可以据以作为地层分类的依据。

因此,地层划分的类别也是多样的。

简明扼要的总结中国区域大地构造时空演化规律一、中国区域构造演化阶段太古代以来,中国大陆岩石圈经历了从无到有,从小到大,从岛状古陆到大陆板块的发展过程。

根据大陆岩石圈构造演化的地球动力学体制和不同时期东亚大陆岩石圈的板块构造格局,将我国区域构造演化历史粗略地分为以下四个发展阶段(表4.3):1. 古陆核形成演化阶段(Ar~Pt1)2. 元古大陆板块演化阶段(Pt2~Pt3)3. 古板块形成演化阶段(Z~T2)4. 活动大陆边缘与板内构造演化阶段(T3~Q)表4.3 中国大地构造演化阶段二、中国区域构造演化及其主要特点(一)区域地球动力学体制(系)的交替区域构造是在一定的地球动力学体制(系)作用下的产物。

不同的地球动力学体制(系)产生不同特征的区域构造,因而区域构造的演化反映地球动力学体制(系)的交替。

现在比较一致的观点认为,在太古代至早元古代,地球动力学体制可能与板块构造体制有本质的区别。

但这一阶段中究竟属于一种什么样的地球动力学体制,目前尚不十分清楚。

早元古代后,即距今1600Ma以来,板块构造体制开始占据主导地位。

在这种地球动力学体制中,大陆岩石圈的构造发展主要受控于与其相邻的大洋盆地的构造演化。

因此,我国大地构造学家常以在区域构造演化中起主导作用的大洋盆地来命名不同的地球动力学体系。

从我国区域构造演化来看,自中元古代至今曾出现过以下几个不同的地球动力学体系;1. 古蒙古洋地球动力学体系前中生代,我国北方大陆(即塔里木和华北板块)与西伯利亚板块之间曾被古蒙古洋占据。

随着古蒙古洋的扩张、消减闭合,塔里木一华北板块出现裂陷、褶断,大陆地壳向北增生、扩大,并最终于古生代末与向南扩大的西伯利亚板块碰撞对接。

因此在前中生代,我国区域构造的形成与发展主要受古蒙古洋地球动力学体系的控制。

2. 古太平洋地球动力学体系自二叠纪至早白垩世,我国东部处于古太平洋西岸,古太平洋的扩张、消减、关闭,直接控制着中国东部区域古生代晚期至中生代的构造演化。

中国页岩分类及分布地区盆地不同演化阶段直接控制富有机质页岩的发育与分布。

根据沉积环境,可将富有机质页岩划分为海相页岩、海陆交互相煤系炭质页岩、陆相页岩3种基本类型(见表9)。

表9 中国页岩分类及分布地区(1)海相页岩中国南方、华北地台及塔里木地台发育的古生界海相黑色页岩多形成于水深200m左右、生物化石丰富、强还原环境的深水陆棚相,如四川盆地发育的寒武系筇竹寺组、志留系龙马溪组黑色页岩为受大陆边缘坳陷控制的深水陆棚相沉积,富有机质黑色页岩面积13.5×104~18.0×104km2,厚200~400m,有机质丰富,含海洋浮游生物笔石化石及自生黄铁矿等,有机碳含量1.85%~4.36%,最高达11.0%~22.3%。

在这两套黑色页岩中均发现了大量页岩气。

表10 中国海相页岩分布中国海相页岩十分发育,分布广、厚度大。

主要发育在古生界的陡山沱组(Z2)、筇竹寺竹组(Є 1)、大乘寺组(O1)、五峰—龙马溪组(O3—S1)、罗富组(D2)、德坞组—大塘组(C1)、龙潭组(P2)(见表10)。

发育最好的页岩分布在下寒武统、上奥陶统顶部—下志留统底部,以扬子克拉通地区最为典型。

下寒武统海相页岩在中上扬子区发育好,有机质类型为腐泥型—混合型。

从沉积环境看,川东—鄂西、川南及湘黔3个深水陆棚区下寒武统海相页岩最发育,平均厚度100m,TOC值平均高达8%左右。

四川盆地下寒武统海相页岩全盆地发育,以硅质页岩、炭质页岩、粉沙质页岩和黑色页岩为主,厚度平均为139m,TOC值平均1.0%~5.5%,盆地南部页岩埋藏浅于4000m。

上奥陶统—下志留统海相页岩在川东南、川东北、鄂西渝东、中下扬子等区广泛发育,以黑色页岩、炭质页岩、黑色笔石页岩、钙质页岩为主,平均厚120m,TOC值平均4%左右,干酪根为腐泥型。

四川盆地上奥陶统—下志留统海相页岩在川南—川东地区发育较好。

据统计,川南上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组黑色页岩厚度大于308m,有机质类型为腐泥型,TOC值平均2.94%,最高达8.75%。

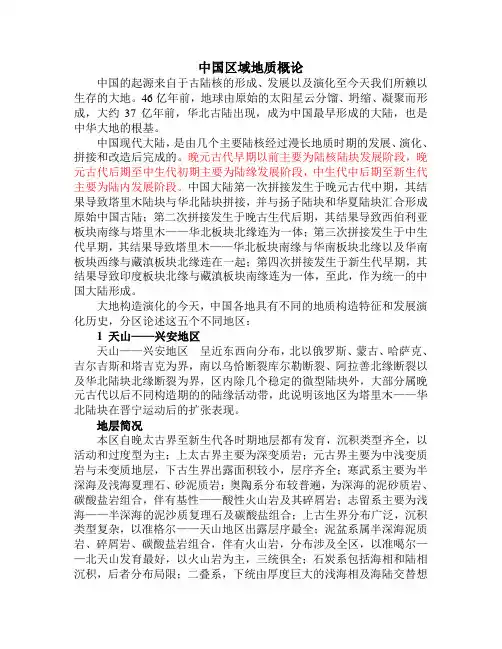

中国区域地质概论中国的起源来自于古陆核的形成、发展以及演化至今天我们所赖以生存的大地。

46亿年前,地球由原始的太阳星云分馏、坍缩、凝聚而形成,大约37亿年前,华北古陆出现,成为中国最早形成的大陆,也是中华大地的根基。

中国现代大陆,是由几个主要陆核经过漫长地质时期的发展、演化、拼接和改造后完成的。

晚元古代早期以前主要为陆核陆块发展阶段,晚元古代后期至中生代初期主要为陆缘发展阶段,中生代中后期至新生代主要为陆内发展阶段。

中国大陆第一次拼接发生于晚元古代中期,其结果导致塔里木陆块与华北陆块拼接,并与扬子陆块和华夏陆块汇合形成原始中国古陆;第二次拼接发生于晚古生代后期,其结果导致西伯利亚板块南缘与塔里木——华北板块北缘连为一体;第三次拼接发生于中生代早期,其结果导致塔里木——华北板块南缘与华南板块北缘以及华南板块西缘与藏滇板块北缘连在一起;第四次拼接发生于新生代早期,其结果导致印度板块北缘与藏滇板块南缘连为一体,至此,作为统一的中国大陆形成。

大地构造演化的今天,中国各地具有不同的地质构造特征和发展演化历史,分区论述这五个不同地区:1 天山——兴安地区天山——兴安地区呈近东西向分布,北以俄罗斯、蒙古、哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克为界,南以乌恰断裂库尔勒断裂、阿拉善北缘断裂以及华北陆块北缘断裂为界,区内除几个稳定的微型陆块外,大部分属晚元古代以后不同构造期的的陆缘活动带,此说明该地区为塔里木——华北陆块在晋宁运动后的扩张表现。

地层简况本区自晚太古界至新生代各时期地层都有发育,沉积类型齐全,以活动和过度型为主;上太古界主要为深变质岩;元古界主要为中浅变质岩与未变质地层,下古生界出露面积较小,层序齐全;寒武系主要为半深海及浅海夏理石、砂泥质岩;奥陶系分布较普遍,为深海的泥砂质岩、碳酸盐岩组合,伴有基性——酸性火山岩及其碎屑岩;志留系主要为浅海——半深海的泥沙质复理石及碳酸盐组合;上古生界分布广泛,沉积类型复杂,以准格尔——天山地区出露层序最全;泥盆系属半深海泥质岩、碎屑岩、碳酸盐岩组合,伴有火山岩,分布涉及全区,以准噶尔——北天山发育最好,以火山岩为主,三统俱全;石炭系包括海相和陆相沉积,后者分布局限;二叠系,下统由厚度巨大的浅海相及海陆交替想组成,上统为陆相碎屑岩夹火山岩;三叠系海相及海陆交替相见于黑龙江,属碎屑岩及火山岩组合,含混杂堆积和蛇绿岩套,岩相、厚度变化极大,产特提斯及环太平洋动物群;陆相稳定型分布于准噶尔;活动型分布局限,仅见于本区东部;侏罗系十分发育,陆相沉积普遍全区各种类型的盆地中,大兴安岭和吉黑中部为火山岩与碎屑岩组合,海陆交替相沉积见于完达山地区。

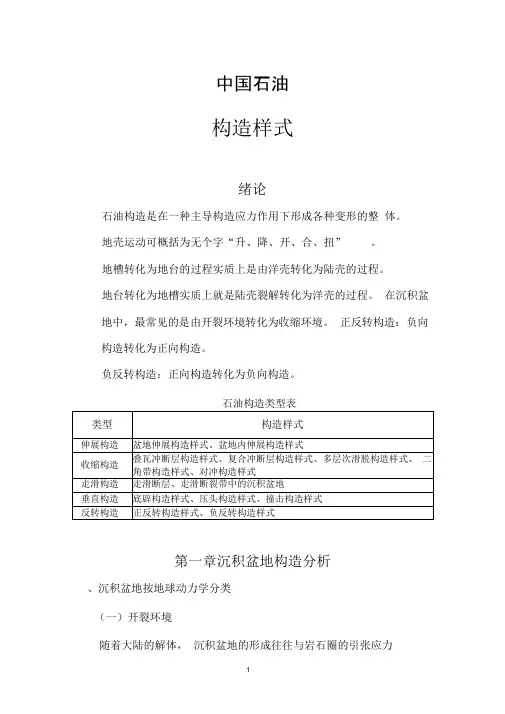

中国石油构造样式绪论石油构造是在一种主导构造应力作用下形成各种变形的整体。

地壳运动可概括为无个字“升、降、开、合、扭”。

地槽转化为地台的过程实质上是由洋壳转化为陆壳的过程。

地台转化为地槽实质上就是陆壳裂解转化为洋壳的过程。

在沉积盆地中,最常见的是由开裂环境转化为收缩环境。

正反转构造:负向构造转化为正向构造。

负反转构造:正向构造转化为负向构造。

石油构造类型表第一章沉积盆地构造分析、沉积盆地按地球动力学分类(一)开裂环境随着大陆的解体,沉积盆地的形成往往与岩石圈的引张应力有关。

1、大陆裂谷盆地(有些裂谷与造山带以高角度相交,称之为碰撞裂谷)2、大陆边缘拉裂盆地3、边缘海盆地(二)收缩环境板块或块体的聚合形成造山带,在造山带一侧或造山带内形成一系列压陷盆地。

在这些地区以挤压应力作用为主,地壳缩短加厚,形成各种收缩构造。

1、山前压陷盆地(前陆盆地属此类)2、山间压陷盆地(三)剪切环境1、拉分盆地2、断层边缘盆地3、断层楔盆地4、断层角盆地5、走滑横向盆地等(四)重力环境1、克拉通盆地2、撞击盆地(陨石坑等)二、中国中、新生代沉积盆地形成的地质背景从全球观点来看,造山带的形成与深海槽的消亡、大陆的解体、漂移是密切相关的。

即裂解作用与造山作用是相对应的。

裂陷使地壳伸展,形成各种类型的伸展构造;造山使地壳缩短,形成收缩类型的构造。

(一)印支期中国西部,印支旋回既有“开”又有“合” ,裂陷作用与聚合造山作用并行不悖,彼此紧密相关。

在“开”与“合”两大地质事件中,中国西部由于岩石圈的不均一性,古老陆块与软弱带接触区发生裂陷,形成断陷盆地。

(二)燕山期燕山运动自下而上可分为三次激化期。

早燕山期:早、中侏罗世与晚侏罗世之间中燕山期:晚侏罗世与早白垩世之间晚燕山期:晚白垩世与早第三世之间中国西部地区,由于藏南海槽强烈扩张,岗底斯地体与古亚洲大陆拼帖,这一演化过程中,近南北向的开裂与聚合交替发生。

西部地区除老的坳陷盆地继承发育外,还产生许多山间或山前断陷。

中国页岩分类及分布地区盆地不同演化阶段直接控制富有机质页岩的发育与分布。

根据沉积环境,可将富有机质页岩划分为海相页岩、海陆交互相煤系炭质页岩、陆相页岩3种基本类型(见表9)。

表9 中国页岩分类及分布地区(1)海相页岩中国南方、华北地台及塔里木地台发育的古生界海相黑色页岩多形成于水深200m左右、生物化石丰富、强还原环境的深水陆棚相,如四川盆地发育的寒武系筇竹寺组、志留系龙马溪组黑色页岩为受大陆边缘坳陷控制的深水陆棚相沉积,富有机质黑色页岩面积13.5×104~18.0×104km2,厚200~400m,有机质丰富,含海洋浮游生物笔石化石及自生黄铁矿等,有机碳含量1.85%~4.36%,最高达11.0%~22.3%。

在这两套黑色页岩中均发现了大量页岩气。

表10 中国海相页岩分布中国海相页岩十分发育,分布广、厚度大。

主要发育在古生界的陡山沱组(Z2)、筇竹寺竹组(Є 1)、大乘寺组(O1)、五峰—龙马溪组(O3—S1)、罗富组(D2)、德坞组—大塘组(C1)、龙潭组(P2)(见表10)。

发育最好的页岩分布在下寒武统、上奥陶统顶部—下志留统底部,以扬子克拉通地区最为典型。

下寒武统海相页岩在中上扬子区发育好,有机质类型为腐泥型—混合型。

从沉积环境看,川东—鄂西、川南及湘黔3个深水陆棚区下寒武统海相页岩最发育,平均厚度100m,TOC值平均高达8%左右。

四川盆地下寒武统海相页岩全盆地发育,以硅质页岩、炭质页岩、粉沙质页岩和黑色页岩为主,厚度平均为139m,TOC值平均1.0%~5.5%,盆地南部页岩埋藏浅于4000m。

上奥陶统—下志留统海相页岩在川东南、川东北、鄂西渝东、中下扬子等区广泛发育,以黑色页岩、炭质页岩、黑色笔石页岩、钙质页岩为主,平均厚120m,TOC值平均4%左右,干酪根为腐泥型。

四川盆地上奥陶统—下志留统海相页岩在川南—川东地区发育较好。

据统计,川南上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组黑色页岩厚度大于308m,有机质类型为腐泥型,TOC值平均2.94%,最高达8.75%。

地层区划

stratigraphic regionalization

对地层进行的区域划分。

其划分主要依据地壳活动、古地理环境、古气候条件和古生物群特征等因素。

地层区划通常采用3级划分:

①地层大区。

以古大陆在一个构造阶段中的主要性质为准,大致相当于构造域。

②地层分区。

可以包括一个单一的古大陆区,也可以是大陆边缘区,具有相似

的生物区系和相似的地层类型序列。

③地层亚区。

具有地层类型的空间展布和时间序列的一致性。

地层区划可反映各

区地层发育的总体特征,对区域地质和矿产调查、进行区域地层对比等具有实际意义。

根据中国地层发育和构造发展的特征,可将中国划分为5个地层大区:①准噶尔-兴安大区。

包括阿尔泰地层区、准噶尔地层区、北兴安-乌珠穆沁地层区、伊宁-中天山地层区和内蒙古- 松花江地层区。

②华北-塔里木大区。

包括塔里木- 南天山地层区、北山- 阴山地层区、华北地层区、昆仑-祁连地层区。

③唐古拉-华南大区。

包括巴颜喀拉-南秦岭地层区、唐古拉- 三江地层区、扬子地层区、华南地层区、海南地层区。

④藏南- 滇西大区。

包括冈底斯-保山地层区、喜马拉雅地层区。

⑤滨太平洋大区。

包括兴凯地层区、华夏地层区、台湾地层区。

表地层总表

表2-2 北山地区元古宇地层简表

表2-3 北山地区古生界—新生界地层简表。

第四章中国煤田地质第一节含煤地层与煤层我国地史上的聚煤期有14个,其中早石炭世、晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、晚三叠世、早-中侏罗世、早白垩世和第三纪为主要聚煤期。

在这7个主要聚煤期中,以晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、早-中侏罗世和早白垩世4个聚煤期更为重要,相应煤系地层中赋存的煤炭资源占我国煤炭资源总量的98%以上,煤层气资源占我国煤层气资源总量的99.5%以上。

1、主要聚煤期含煤地层(1)主要含煤地层分布晚石炭世至早二叠世晚石炭世至早二叠世的聚煤作用在我国北方形成海陆交互相石炭-二叠系含煤地层,主要赋存在华北赋煤区,含煤面积80万km2,构成了我国最主要的煤层气聚气区,即华北聚气区。

该区大地构造单元为华北地台的主体部分,地理分布范围西起贺兰山-六盘山,东临勃海和黄海,北起阴山-燕山,南到秦岭-大别山,包括了北京、天津、山东、河北、山西、河南、内蒙南部、辽宁南部、甘肃东部、宁夏东部、陕西大部、江苏北部和安徽北部的广大地区。

在华北赋煤区内,还广泛发育了早-中侏罗世含煤盆地,并见零星上三叠统和第三系含煤地层分布。

晚二叠世晚二叠世聚煤作用在我国南方十分强烈,含煤地层广泛分布于秦岭-大别山以南、龙门山-大雪山-哀牢山以东的华南赋煤区内,构成了我国华南煤层气聚气区。

该区大地构造单元属扬子地台和华南褶皱系,地理分布范围包括西南、中南、华东和华南的12个省区。

华南赋煤区内除有以龙潭组为代表的上二叠统含煤地层外,还有上石炭统、上三叠统-下侏罗统、第三系等含煤地层分布。

下-中侏罗统下-中侏罗统含煤地层主要分布在西北赋煤区,在华北赋煤区的分布也较为广泛。

西北赋煤区由塔里木地台、天山-兴蒙褶皱系西部天山段和秦祁昆仑褶皱带、祁连褶皱带、西秦岭褶皱带等大地构造单元组成,地理分布范围包括秦岭-昆仑山一线以北、贺兰山-六盘一线以西的新疆、青海、甘肃、宁夏等省区的全部或大部。

早-中侏罗世的聚煤作用在西北赋煤区广泛而强烈,所形成的煤炭资源在该区占绝对优势地位,并构成了我国西北煤层气聚气区的主体。

中国大地构造单元划分潘桂棠’肖庆辉2 陆松年3 邓晋福4 冯益民5 张克信“张智勇“王方国‘邢光福7 郝国杰3 冯艳芳“(l.成都地质矿产研究所, 四川成都61 0 8 2 ; 2.中国地质调查局发展研究中心, 北京10 0 37 ; 3.天津地质矿产研究所, 天津30 01 70 ; 4.中国地质大学(北京), 北京10 08 3; 5. 西安地质矿产研究所, 陕西西安71 0 54 ;6.中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 湖北武汉4水刃74 ; 7. 南京地质矿产研究所, 江苏南京21 0 16 )提要: 中国大地构造形成演化与大地构造分区研究已有百余年的历史, 整体论述中国构造分区, 都以不同学派对中国大陆地壳形成演化的不同认识论和方法论, 有不同的方案。

以黄极清先生等多旋回构造观、王鸿祯先生等历史大地构造观和李春显先生等板块构造观的“三大主流大地构造观”为指导思想的大地构造划分方案, 是集中国地质构造之大成, 在全国起指导作用, 影响既广泛且深远。

板块构造单元划分是当前板块构造细结构研究的关键问题。

它既是板块构造研究的理论问题, 也是区域地质研究和成矿预测评价亚待解决的实际问题。

本文的大地构造分区图的编制是以地层划分和对比、沉积建造、火山岩建造、侵入岩浆活动、变质变形等地质记录为基础, 承接融合中国“三大主流大地构造观”的经典划分理念, 在板块构造一地球动力学理论指导下, 以成矿规律和矿产能源预测的需求为基点, 以不同规模相对稳定的古老陆块区和不同时期的造山系大地构造相环境时空结构分析为主线, 以特定区域主构造事件形成的优势大地构造相的时空结构组成和存在状态为划分构造单元的基本原则, 划分出中国的大地构造环境主要由陆块区和造山系组成为9 个一级构造单元, 以及相应的56 个二级构造单元。

中国大地构造研究还存在一系列重大科学问题, 较准确地划分尚需很长时间的不懈努力。

关扭词: 大地构造; 构造单元; 陆块区; 造山系; 多岛弧盆系中圈分类号: Ps4 4 文献标志码: A 文章编号: 2 000 一36 57 (2 0 0 9 )0 1 一0 0 0 1 一2 8大地构造分区又叫大地构造单元划分, 是大地构造研究成果的表达形式之一, 可直接服务于资源预测需求, 作为成矿地质背景或油气盆地分析以及地质灾害评估的基点。

内容简介分为三大部分,第一部分介绍了地层学的相关知识,包括地层学的相关概念(地层学、地层、地层单位、地层术语、层型、带及面等)、地层划分的类别(岩石地层划分、生物地层划分、年代地层划分、磁性地层极性划分及层序地层划分等方法)、岩石地层单位相关知识及生物地层单位相关知识;第二部分详细介绍了中国海相地层及陆相地层的分阶情况(包括命名的时间、地点、人物及层型剖面位置,生物化石标志,层型剖面岩性特征,同期岩石地层单位,与国际地层表中的同期地层阶位对比,底界年龄);第三部分主要是附表,包括最新版的中国海相和陆相区域年代地层表及国际地层表。

第一部分地层概述前言近20年来,我国的地层工作在《中国地层指南及中国地层指南说明书》(1981)(以下简称《指南》)所倡导的地层分类、术语、划分原则及地层单位的建立与修订程序的指导下,取得了极大的进展。

一般概念1.1 地层学(Stratigraphy)地层学是研究构成的所有层状或似层状岩石体固有的特征和属性,并据此将它们划分为不同类型和级别的单位,进而建立它们之间的空间关系和时间顺序的一门基础地质学科。

地层学的研究范围实际上涉及到岩层中所有能识别的特征和属性(包括形状、分布、岩性特征、化石内容、地质年龄、地球物理和地球化学性质等),及其形成环境或形成方式和演化历史。

构成地壳的各类层状或似层状的岩石——沉积岩(包括固结的或未固结的沉积物)、火山岩及变质岩都属于地层学的研究范畴。

1.2 地层(Stratum, Strata)地层是具有某种共同特征或属性的岩石体。

能以明显界面或经研究后推论的某种解释性界面与相邻的岩层和岩石体相区分。

1.3 地层分类(Stratigraphic classification)根据构成地壳的岩层、岩石体的不同方面的特征或属性,将其划分成不同类型的地层单位。

地层所具有的特征是多样的,属性也不尽相同,每种特征或属性原则上都可以据以作为地层分类的依据。

因此,地层划分的类别也是多样的。

中国土壤的分类及分布土壤已经成为新教材中添加的一个内容,现在的地理考试中也常见到以土壤为情境材料的知识考查.土壤的成分和类型其实从视频中我们可以大致的了解了土壤,有些人对土壤中有机质的形成与积累一直搞不清楚,总是不能够准确的判断微生物多的时候有机质多还是少,其实关于这个问题可以从一个小侧面去解读:有的微生物可以分解有机质,使之成为腐殖质,但有的微生物却会以这些有机质为食物,会消耗掉它们,另外还要考虑到当地的枯枝落叶是否多。

再此之外还需要考虑的是这些被微生物分解形成的有机质是不是能够在当地累存,比如热带雨林枯枝及败叶较多,微生物也丰富,但分解后这些腐殖质一部分被雨水淋溶带走,一部分被生物转化为无机物吸收,所以土壤中腐殖质并不多,反而在亚寒带针叶林的腐殖质较多。

从这里也可以知道几大黑土地都不是在纬度较低的区域形成的,形成后到现在由于人类的盲目开发,地表水土流失加剧,黑土地层有所变薄!其实土壤无处不在!无论你走到地球上的什么地方,土壤总是在你脚下。

如果没有土壤,植物就无法获得养分,地球上的其他生命都将受到影响。

因此,土壤是地球上最重要的宝藏之一!那么,土壤到底是什么?又有什么分布特点呢?一起来看看吧!在地球历史的初始时期,地球的表面主要是岩石,十分贫瘠。

而随着时间发展,土壤开始逐渐在地球表面形成。

当幼儿时期的地球冷却下来后,风化和侵蚀的过程就陆续开始了。

风化作用是通过物理或化学过程将岩石破碎成较小的岩石,侵蚀作用是指这些较小的岩石被风或水从较大的母岩中带走。

根据风化岩石的大小,可以将其视分为黏土(clay)、粉土(silt)或砂土(sand),更大的则为砾石。

在前三种物质中,黏土是最小的,而砂土是最大的,粉土介于两者之间。

这三种不同大小的风化和侵蚀岩石共同组成了土壤。

根据这三种不同大小颗粒的比例,土壤将具有不同的性质。

下面这张图可以帮助我们更好地理解土壤的组成。

如果一种土壤中有25%是砂土,40%是粉土,35%是黏土,那它为黏壤土。