中国古代雕塑------中国历代佛造像欣赏

- 格式:ppt

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:38

欣赏15座中国古代雕塑,每一座都是传统文化雕刻技术的传承!展开全文中国一直承载的几千年的文化历史!古代石雕,这些历史遗留下来的,现都集聚在中国古代博物馆,这里展现的古代石雕上起战国、下至明代,每一个石雕作品都体现了不同时期的创作特色。

其中,最引人注目的是中国佛像雕塑艺术,从北魏佛像的飘逸俊秀,到北齐和隋代佛像的优雅洗练、生动传神;从形态丰满、姿态优美的唐代造像到清新秀丽、富有世俗情态的宋代菩萨像。

每一座石雕精品都是中国民族文化融为一体的发展过程。

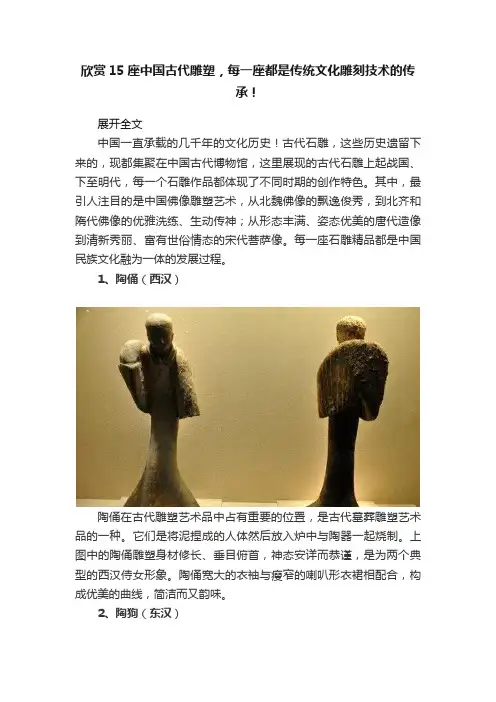

1、陶俑(西汉)陶俑在古代雕塑艺术品中占有重要的位置,是古代墓葬雕塑艺术品的一种。

它们是将泥捏成的人体然后放入炉中与陶器一起烧制。

上图中的陶俑雕塑身材修长、垂目俯首,神态安详而恭谨,是为两个典型的西汉侍女形象。

陶俑宽大的衣袖与瘦窄的喇叭形衣裙相配合,构成优美的曲线,简洁而又韵味。

2、陶狗(东汉)这只陶狗昂头而立,两耳高竖,双目炯炯,嘴大鄂长,身躯肥硕,四肢粗壮。

尾巴上卷。

颈与前腹紧束套戴,头身分塑,套合成形。

这只陶狗整体雕塑生动,刻画传神,给人以凛然不可侵犯之神态。

3、抚琴佣(东汉)这座佣为汉墓出土,是一座艺术性很高的东汉音乐佣,整体造型概括洗练,表情生动自然,尤其是那眉飞眼笑的形态,把陶醉在乐曲声中而自得其乐的古乐演奏者,刻画得惟妙惟俏,极其传神。

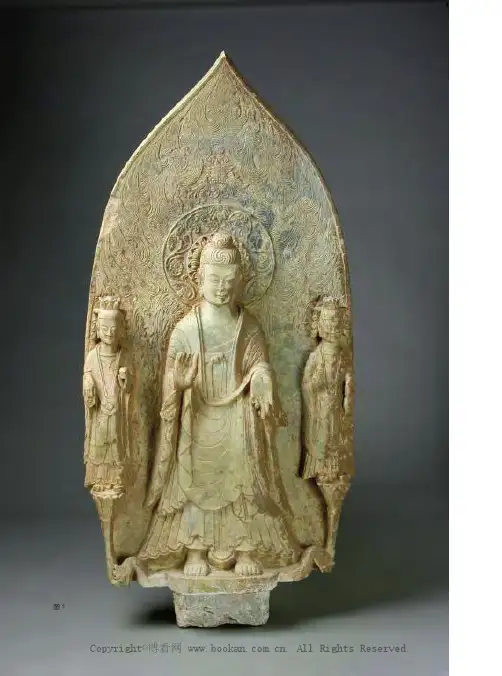

4、佛石像(北齐)这是一件极具特色的北齐佛石像。

佛陀的端庄肃穆,胁侍的虔诚宁静,以及众多供养人像的整齐排列,使整个作品充满着神圣的佛国气氛。

作品雕刻精美,雕刻刀法娴熟细腻,布局对称,人物形态富于变化。

5、刘氏家族造思惟菩萨白石像(北齐)1954年曲阳修得寺遗址出土,故宫博物院借展。

此像底座内容最为繁复,基座为长方形,四面浮雕图案,满刻佛像、伎乐、神王、供养人、化生童子等。

正面图案分为三层:上层雕力士像,浅刻飞天、化生童子和莲花博山香炉;中层中间雕有两力士托座,两侧有三组施舍图案;下层雕护法双狮,相向而立,左前肢向前伸出。

短暂的王朝,不朽的艺术——北齐佛像欣赏魏晋南北朝时期,是我国文化的自觉时代,也是人性的自觉时代。

我国的雕塑艺术在南北朝时期迎来第一次高峰。

这个时期,人性觉醒、个性张扬,纵然是佛陀世界,也融入了飘逸自得、神情泰然。

▲北齐供养菩萨立像北京保利艺术博物馆藏北朝,从公元386年北魏建立,继而分裂、更替为东魏、西魏、北齐、北周,到公元581年北周被隋取代,共持续近两百年的时间。

这期间,雕塑艺术完成了从模仿到全面本土化的演进历程。

▲一佛二菩萨二弟子像北齐白石彩绘克利夫兰美术馆藏▲菩萨坐像北齐河北省峰峰矿区北响堂山石窟北窟弗瑞尔美术馆藏西魏和北周所存佛像不多,除去不论,就北魏、东魏、北齐三朝而言,北齐的造像尤为受人喜爱。

北齐(550-577)就是高欢、高洋父子创立的王朝,高欢本是汉族人,但是已经完全鲜卑化了。

东魏高欢为丞相,其长子高澄秘谋取代东魏未遂,被群臣所杀,高欢次子高洋终于在公元550年受禅称帝,史称北齐。

▲佛头北齐武平元年(570)河北省北响堂山石窟南窟克利夫兰美术馆藏▲彩绘贴金释迦坐像北齐太原华塔村出土山西省博物院藏历经文宣帝高洋、废帝高殷、孝昭帝高演、武成帝高湛、后主高纬、幼主高恒,共六帝28年,公元577年被北周宇文邕所灭。

北齐持国二十八年,共六帝,除文宣帝高洋最初几年尚有功绩外,其余各帝都昏聩淫乱,统治黑暗,素有禽兽王朝之称。

▲贴金石佛头像北齐青州市博物馆藏,仔细注视着这尊佛像的时候,会有一种自己仿佛突然失聪,周围变得异常安静,内心顿时透亮许多之感。

▲迦叶尊者立像北齐天保元年(550)河北省南响堂山石窟克利夫兰美术馆藏就统治的疆域而言,北齐继承了东魏所控制的地盘,占有黄河下游流域的河北、河南、山东、山西以及苏北、皖北的广阔地区。

北齐天保三年(公元552年)以后,北击库莫奚、东北逐契丹、西北破柔然,西平山胡(属匈奴族),南取淮南,势力一直延伸到长江边,这时北齐的国力达到鼎盛。

同时与其并存的王朝有西魏、南梁、南陈等。

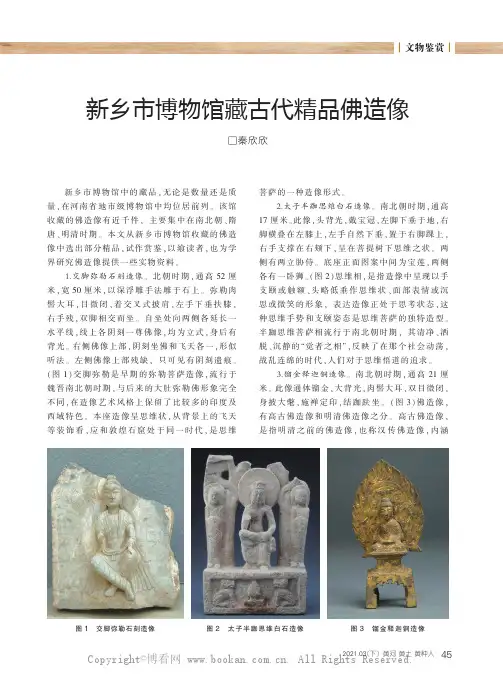

□秦欣欣新乡市博物馆中的藏品,无论是数量还是质量,在河南省地市级博物馆中均位居前列。

该馆收藏的佛造像有近千件,主要集中在南北朝、隋唐、明清时期。

本文从新乡市博物馆收藏的佛造像中选出部分精品,试作赏鉴,以飨读者,也为学界研究佛造像提供一些实物资料。

1.交脚弥勒石刻造像。

北朝时期,通高52厘米,宽50厘米,以深浮雕手法雕于石上。

弥勒肉髻大耳,目微闭,着交叉式披肩,左手下垂扶膝,右手残,双脚相交而坐。

自坐处向两侧各延长一水平线,线上各阴刻一尊佛像,均为立式,身后有背光。

右侧佛像上部,阴刻坐佛和飞天各一,形似听法。

左侧佛像上部残缺,只可见有阴刻遗痕。

(图1)交脚弥勒是早期的弥勒菩萨造像,流行于魏晋南北朝时期,与后来的大肚弥勒佛形象完全不同,在造像艺术风格上保留了比较多的印度及西域特色。

本座造像呈思维状,从背景上的飞天等装饰看,应和敦煌石窟处于同一时代,是思维菩萨的一种造像形式。

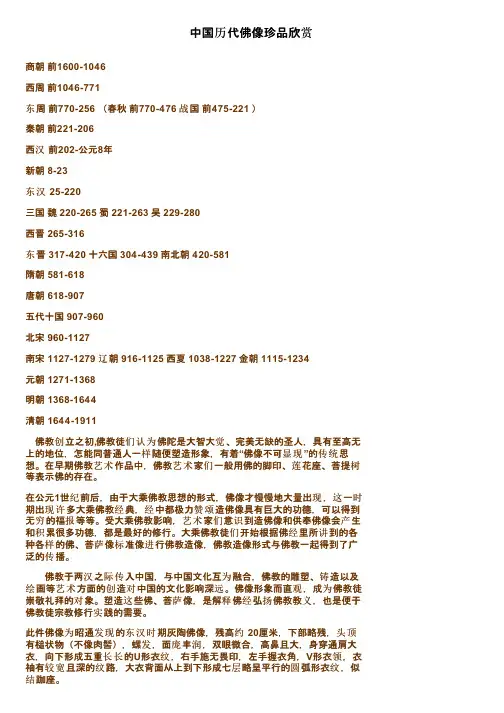

2.太子半跏思维白石造像。

南北朝时期,通高17厘米。

此像,头背光,戴宝冠,左脚下垂于地,右脚横叠在左膝上,左手自然下垂,置于右脚踝上,右手支撑在右颊下,呈在菩提树下思维之状。

两侧有两立胁侍。

底座正面图案中间为宝莲,两侧各有一卧狮。

(图2)思维相,是指造像中呈现以手支颐或触额、头略低垂作思维状、面部表情或沉思或微笑的形象,表达造像正处于思考状态,这种思维手势和支颐姿态是思维菩萨的独特造型。

半跏思维菩萨相流行于南北朝时期,其清净、洒脱、沉静的“觉者之相”,反映了在那个社会动荡,战乱连绵的时代,人们对于思维悟道的追求。

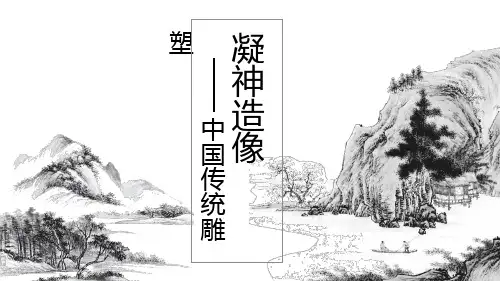

3.镏金释迦铜造像。

南北朝时期,通高21厘米。

此像通体镏金,大背光,肉髻大耳,双目微闭,身披大氅,施禅定印,结跏趺坐。

(图3)佛造像,有高古佛造像和明清佛造像之分。

高古佛造像,是指明清之前的佛造像,也称汉传佛造像,内涵新乡市博物馆藏古代精品佛造像图3镏金释迦铜造像图2太子半跏思维白石造像图1交脚弥勒石刻造像丰富、制作精美,历史价值高,艺术性强。

中国历代佛像珍品欣赏商朝前1600-1046西周前1046-771东周前770-256 (春秋前770-476 战国前475-221 )秦朝前221-206西汉前202-公元8年新朝 8-23东汉 25-220三国魏 220-265 蜀 221-263 吴 229-280西晋 265-316东晋 317-420 十六国 304-439 南北朝 420-581隋朝 581-618唐朝 618-907五代十国 907-960北宋 960-1127南宋 1127-1279 辽朝 916-1125 西夏 1038-1227 金朝 1115-1234元朝 1271-1368明朝 1368-1644清朝 1644-1911 佛教创立之初,佛教徒们认为佛陀是大智大觉、完美无缺的圣人,具有至高无上的地位,怎能同普通人一样随便塑造形象,有着“佛像不可显现”的传统思想。

在早期佛教艺术作品中,佛教艺术家们一般用佛的脚印、莲花座、菩提树等表示佛的存在。

在公元1世纪前后,由于大乘佛教思想的形式,佛像才慢慢地大量出现,这一时期出现许多大乘佛教经典,经中都极力赞颂造佛像具有巨大的功德,可以得到无穷的福报等等。

受大乘佛教影响,艺术家们意识到造佛像和供奉佛像会产生和积累很多功德,都是最好的修行。

大乘佛教徒们开始根据佛经里所讲到的各种各样的佛、菩萨像标准像进行佛教造像,佛教造像形式与佛教一起得到了广泛的传播。

佛教于两汉之际传入中国,与中国文化互为融合,佛教的雕塑、铸造以及绘画等艺术方面的创造对中国的文化影响深远。

佛像形象而直观,成为佛教徒崇敬礼拜的对象。

塑造这些佛、菩萨像,是解释佛经弘扬佛教教义,也是便于佛教徒宗教修行实践的需要。

此件佛像为昭通发现的东汉时期灰陶佛像,残高约 20厘米,下部略残,头顶有槌状物(不像肉髻),螺发,面庞丰润,双眼微合,高鼻且大,身穿通肩大衣,向下形成五重长长的U形衣纹,右手施无畏印,左手握衣角,V形衣领,衣袖有较宽且深的纹路,大衣背面从上到下形成七层略呈平行的圆弧形衣纹,似结跏座。

北魏时期佛教雕塑造像赏析作者:简晓东博⽂中展⽰的是北魏时期的“佛教雕塑造像”。

北魏(386年~557年)是北朝时代位于今⽇华北地区的第⼀个王朝。

⼜称后魏,拓跋魏,元魏。

拓跋鲜卑⽒建⽴,建都平城(今⼭西省⼤同市)。

439年,统⼀北⽅。

493年起迁都洛阳,皇帝改姓元。

534年,分裂为东魏与西魏。

东魏武定⼋年(550年),⾼洋废孝静帝,代东魏⾃⽴,建⽴北齐。

西魏于恭帝三年被权⾂宇⽂护逼迫禅位于其侄宇⽂觉,北魏历史正式宣告结束。

北魏佛教雕塑造像是中国雕刻艺术的典范。

北魏佛像的⼀个典型特征就是微笑,佛的微笑给⼈⼀种深邃之感,于宁静中透出百般的慈爱,平静中带有种种的关爱和⼈性美。

同后来的佛像相⽐,也正是由于北魏佛像除了宗教的圣洁之外还具备了这种当时社会⼈性化的美,所以,他更贴近现实社会,更容易博得⼤众的喜爱,因⽽更具有了艺术的感染⼒和⽣命⼒。

为历代佛教徒和佛教艺术研究者所仰慕。

从北魏建朝到534年灭亡时,北魏在中国境内开凿了⽆数佛像,其艺术造诣也都⾮常的深。

其中中国“四⼤⽯窟”中的⼭西云冈⽯窟就是北魏的开国帝王拓跋珪⼏百后燕太⼦慕容宝在398年定都平城后开始修建的,其造像粗犷、威严、雄壮。

同样是“四⼤⽯窟”之⼀的河南洛阳的龙门⽯窟是在孝⽂帝迁都洛阳后开始修建的,北魏时期⼈们崇尚以瘦为美,所以这时期的佛雕像也追求秀⾻清像式的艺术风格,造像⼤多趋向活泼、清秀、温和。

北魏⽯佛像(西安博物院藏)北魏⽯佛像(西安博物院藏)北魏⽯佛像(西安博物院藏)北魏⼤昌元年造像碑(西安博物院藏)北魏四⾯造像碑(西安博物院藏)北魏四⾯造像碑(西安博物院藏)北魏亭阁式造像塔(西安博物院藏)北魏⼤统三年造像碑(西安博物院藏)北魏背屏式弥勒菩萨造像(西安博物院藏)北魏⼀佛⼆菩萨造像碑(西安博物院藏)北魏始光五年背屏式弥勒菩萨造像(西安博物院藏)北魏景明四年杜供仁造像碑(西安博物院藏)北魏⼀佛⼆菩萨造像(西安博物院藏)北魏⼀佛⼆菩萨造像(西安博物院藏)北魏清信⼠郭⼝造像碑(西安博物院藏)北魏永兴三年造像碑(西安博物院藏)北魏永兴三年背屏式造像(西安博物院藏)北魏佛教残躯(西安博物院藏)。

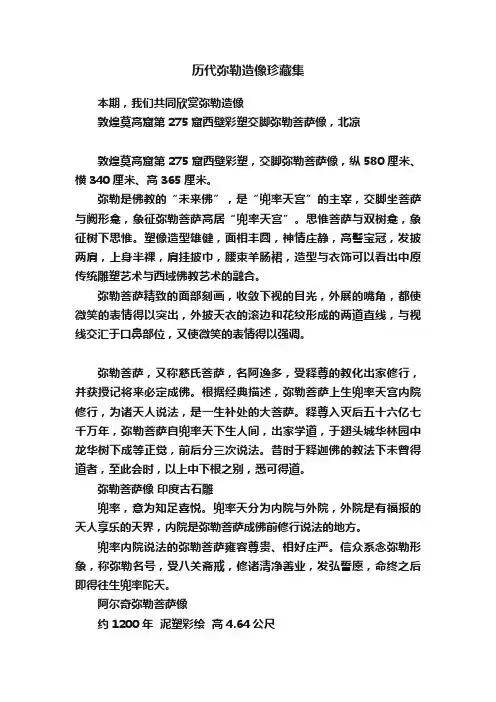

历代弥勒造像珍藏集本期,我们共同欣赏弥勒造像敦煌莫高窟第275窟西壁彩塑交脚弥勒菩萨像,北凉敦煌莫高窟第275窟西壁彩塑,交脚弥勒菩萨像,纵580厘米、横340厘米、高365厘米。

弥勒是佛教的“未来佛”,是“兜率天宫”的主宰,交脚坐菩萨与阙形龛,象征弥勒菩萨高居“兜率天宫”。

思惟菩萨与双树龛,象征树下思惟。

塑像造型雄健,面相丰圆,神情庄静,高髻宝冠,发披两肩,上身半裸,肩挂披巾,腰束羊肠裙,造型与衣饰可以看出中原传统雕塑艺术与西域佛教艺术的融合。

弥勒菩萨精致的面部刻画,收敛下视的目光,外展的嘴角,都使微笑的表情得以突出,外披天衣的滚边和花纹形成的两道直线,与视线交汇于口鼻部位,又使微笑的表情得以强调。

弥勒菩萨,又称慈氏菩萨,名阿逸多,受释尊的教化出家修行,并获授记将来必定成佛。

根据经典描述,弥勒菩萨上生兜率天宫内院修行,为诸天人说法,是一生补处的大菩萨。

释尊入灭后五十六亿七千万年,弥勒菩萨自兜率天下生人间,出家学道,于翅头城华林园中龙华树下成等正觉,前后分三次说法。

昔时于释迦佛的教法下未曾得道者,至此会时,以上中下根之别,悉可得道。

弥勒菩萨像印度古石雕兜率,意为知足喜悦。

兜率天分为内院与外院,外院是有福报的天人享乐的天界,内院是弥勒菩萨成佛前修行说法的地方。

兜率内院说法的弥勒菩萨雍容尊贵、相好庄严。

信众系念弥勒形象,称弥勒名号,受八关斋戒,修诸清净善业,发弘誓愿,命终之后即得往生兜率陀天。

阿尔奇弥勒菩萨像约1200年泥塑彩绘高4.64公尺佛塔三尊像佛高3.3公尺,左右为弥勒菩萨和观音菩萨立像佛说法图3-4世纪片岩高59厘米宽49厘米巴基斯坦白沙瓦博物馆藏据佛经记载,弥勒出生于古印度波罗奈国的一个婆罗门家庭,与释迦牟尼佛是同时代人。

后来随释迦出家,成为佛弟子。

他在释迦入灭之前先行入灭,直到释迦佛灭度后五十六亿七千万年后,从兜率天宫下生人间,成为娑婆世界的下一尊佛。

因此,作为释尊授记的继任者,弥勒菩萨现未成佛的婆罗门形象,结发髻,手持水瓶。

AppreciatION 鉴赏·悟佛图1AppreciatION 鉴赏·悟佛北朝佛教造像上承魏晋,下启隋唐,在中国佛教造像史上占有重要地位。

河南博物院藏有北魏、东魏、北齐佛教造像,这些造像形象丰富饱满,线条细腻生动,多为北朝佛教造像精品。

本文选取几件代表作,以飨读者。

1.北魏田延和造像(图1、图2) 。

此碑出土于淇县,高96厘米,横43.5厘米,厚15 厘米,缺座,正背二面造像。

碑阳为“西方三圣”——阿弥陀佛、观音和大势至菩萨造像。

阿弥陀佛束螺髻,身着通肩大衣,左手作施与愿印,右手作施无畏印,跣足立于如意座上,后有圆形忍冬纹项光和桃形火焰纹背光。

二菩萨侍立两旁,立于小莲花座上。

碑阴上部线刻本尊佛,本尊佛两侧各刻一侍立佛弟子,其正刻有五层三十四个供养人像,每人身侧皆有题名。

石像背光右侧磕损一块,佛像鼻部有磕损,左右手指有缺损,背阴有磕损多处,但整体上保存尚好。

此碑艺术风格比较鲜明,佛与菩萨的面庞都很清瘦,是典型的北魏秀骨清像的艺术风格。

印度犍陀罗艺术对之影响不明显,说明此时佛教造像已开始中国化。

造像用直平刀法、漫圆刀法、阴线刻及浅线刻四种技法雕刻而成。

造像构图简洁大方,主次分明,匠心独具,人物形角栩栩如生。

碑中的题名为典型的魏碑体,字体苍劲,坚挺有力,方笔最有特色。

该造像碑对于研究北魏佛像艺术及书法艺术均有很重要的价值。

河南博物院院藏北朝佛教造像袁鹏博 张子伟图2编辑|朱慧敏1976481234@AppreciatION 鉴赏·悟佛2.北魏德何造像碑(图3)。

此造像碑高71 厘米,宽47厘米,厚12厘米。

正面浮雕波浪纹,浪中簇拥出并蒂莲五枝,莲上各有造像一尊,释迦牟尼居中,高肉髻,珠形宝缯束发,头后有圆形项光,其上饰莲瓣和火焰纹。

束带于胸前作结,外穿通肩大衣。

右手上举,手持花朵,左手向下提带。

两侧为阿难、迦叶二弟子,双手合十于胸前。

释迦牟尼与弟子中间上部雕二菩萨侍立。

佛教从印度传入中国的年代,依史料记载,一般认为为汉明帝时期,「汉明感梦,初传其道」的说法最为有名,证据更充分,三国以来即被流传。

东汉永平七年(公元64年),汉明帝刘庄(刘秀之子)夜宿南宫,梦一个身高六丈,头顶放光的金人自西方而来,在殿庭飞绕。

次日晨,汉明帝将此梦告诉给大臣们,博士傅毅启奏说“西方有神,称为佛,就像您梦到的那永平求法样”。

汉明帝听罢大喜,派大臣蔡音、秦景等十余人出使西域,拜求佛经、佛法。

东汉永平十一年(公元68年),修建了中国第一座佛寺白马寺,是印度佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称,距今已有1900多年的历史。

而千姿百态。

尽管同样是表现佛、菩萨等宗教形象,但人文内容却并不相同。

不但题材、主题不同,而且面貌、风度也有所差异。

魏晋以来,时局纷扰,传统儒学名教解体,名士避世弃儒,趋附老庄「以无为本」思想而蔚为风气,因其立意渺玄,故称「玄学」或「清谈」。

当时佛教般若「性空」之学甚契此派「贵无」思想,又有学通儒道,博学多识的道安大师及弟子慧远等,有系统的融和、开展,故玄谈名士莫不以「般若性空」充实其学,或增清谈之资,佛教於焉深入士大夫阶层而迅速传播。

魏晋南北时期佛教造像的宗教气氛非常浓郁,但其造型的基础就是现实的人,写实的因素处于主导地位。

这个时期的佛教造像显示的是宁静、洒脱、飘逸和充满智慧的神态,实际上是集中地寄托了当时人们的美好希望和理想,是魏晋以来这个阶段所追求和向往的美的标准。

这一时期遗留至今的多为金铜佛像,且大多是青铜佛像。

从西晋末年到北魏统一北方期间,其特点有四个方面:1、佛像头部为束发式高肉髻,小型佛像以磨光式肉髻居多,并且无发纹;大型佛像多为分绺式,且有分组状发纹。

面相方圆,略瘦,额头较宽;衣着多为身着通肩式或袒右肩式大衣,呈U型或V型对称分布,衣纹深刻,线条隆起。

2、背光一般为同心圆形(西晋末年)或是莲瓣形(北魏时期)3、眼大,横长呈杏仁状,目光平视,鼻梁高挺,容貌端庄清秀,神情平静温雅。

震撼!古代佛造像雕塑精品欣赏(一)附文字说明先发一个超级链接古代佛造像雕塑艺术宝库!大同华严寺!高清图片!值得收藏古代佛造像雕塑艺术宝库!山西善化寺!高清图片古代佛造像雕塑艺术宝库--杭州飞来峰文物流失血泪史!1840年后中国历代雕塑外流大事记!资料中国古代雕塑是中国古代艺术精华,中国古代雕塑在题材内容、形式风格、雕塑技法,以及所使用的材质上都具有鲜明浓郁的民族特色、时代特色。

如秦汉雕塑的粗浑、雄大,魏晋雕塑的健朗和潇洒,唐宋的丰富、端丽等。

中国古代雕塑也充满了写意传神的特点,认真追究起来,很少有像古希腊作品那样符合现实中的真实标准的。

它不习惯于玩雕塑作品的表面和细部,更喜欢那种由外在形象所引出的感觉、意境,引发出一连串遐想的空间,把人们引向一个艺术世界。

山西太原关帝庙,现藏故宫博物院,关羽(太原关帝庙),明代,高168厘米,泥塑释迦牟尼佛及胁侍像(晋城古青莲寺). 唐代释迦牟尼佛(晋城古青莲寺)唐代文殊菩萨(晋城青莲寺)宋代普贤菩萨(晋城青莲寺)宋代文殊菩萨(洪洞广胜寺)明代,通高165厘米,座高50厘米,木雕、彩塑文殊菩萨(五台山殊像寺),明代,通高900厘米,彩塑释迦牟尼像(洪洞广胜寺)明代,通高256厘米,座高70厘米,木雕供养妇人像(五台山圆照寺)明代,通高330厘米,座高35厘米,彩塑胁侍菩萨半身像(隰县小西天)明代,通高310厘米,彩绘悬塑胁侍菩萨群像(隰县小西天)明代,通高212厘米,彩绘悬塑天台醉菩提济颠和尚(长清灵岩寺)明代,高155厘米,泥塑千手千眼观音菩萨(承德普宁寺),清代,木雕彩漆,高22.28米观音菩萨(拉萨布达拉宫)清代弥勒佛(日喀则扎什伦布寺)清代,高267厘米,铜鎏金无量寿佛(承德溥仁寺),清代,河北承德溥仁寺宝相长新殿,高190厘米,座高150厘米张三丰像(武当山),明代,湖北武当山文物保管会,高141.5厘米,铜真武大帝像(武当山金顶殿),明代,湖北武当山金顶殿,高186厘米,铜。