【历史】人教《七年级历史下册》材料(含解析)

- 格式:doc

- 大小:944.00 KB

- 文档页数:13

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.阅读下列材料,回答问题。

(析经济格局的变化)材料一:秦汉时期。

我国的经济重心在北方。

两宋时期。

“国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区”“丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟、天下足”。

北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

(看南方经济的发展)材料二:北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店,商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可设夜市,通晓不绝。

材料三:宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。

广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

(1)根据材料一、二,概括指出从秦汉到宋朝南方经济发展的表现。

(2)材料一、二反映了中国古代经济格局呈现怎样的变化趋势?由材料分析导致这一重大变化的原因。

(3)从材料二中可以看出,北宋东京的商业繁荣有何特点?(4)读材料三,宋朝统治者为管理海外贸易,专门设置了什么机构?结合所学知识分析,两宋时期海外贸易繁荣的原因。

【答案】(1)北宋时政府财政收入仰仗南方,手工业、商业集中在南方;长江下游和太湖流域成为丰饶的粮仓,南方人口所占比重不断增加并最终超过北方。

(2)我国经济重心从北方向南方转移;南方政治相对稳定,北方人口的南迁。

(3)人口稠密,是最大的都市,买卖区与居民区分不清,商品交易时间长等。

(4)市舶司;原因:统治者重视和鼓励、经济重心南移、科技发达(或指南针的应用,造船技术的提高)、农业、手工业的发展等、陆上丝绸之路被北方少数民族政权占据。

【解析】【详解】(1)根据材料一“秦汉时期,我国的经济重心在北方。

两宋时期,‘国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区’‘丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足’.北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.出玉门关后,向导借故离开了他。

他走入沙漠地带,上无飞鸟,下无走兽,黄沙漫漫,无边无际,他只得寻着骆驼粪的踪迹前行。

一天,他迷失了方向,身体又极度困乏,便下马取皮囊喝水。

不料一时失手,水全流光了。

他只得东行十余里,忽然想:“我曾发誓,若不到天竺,决不向后退一步,宁可西进而死,决不东归以生。

”于是立刻勒马西行,连行五天五夜,人马一齐倒卧在沙石上。

后多亏马醒后把他带出沙漠,终于到达北印度。

请回答:(1)上述材料中的“他”是谁?“他”去天竺干什么?(2)与“他”同时期的有着相似经历的人,你还能举出一个例子吗?(3)“他”为唐朝、天竺文化传播作出了什么贡献?(4)你觉得在“他”身上有什么品质值得你学习?【答案】(1)玄奘;玄奘西行天竺取佛经。

(2)鉴真东渡日本(3)玄奘到天竺取回佛经,并组织人翻译。

同时根据在印度半岛、中亚各国的见闻,写成《大唐西域记》成为研究印度的重要史料。

(4)坚贞不屈、百折不回的精神。

【解析】【详解】(1)依据材料“出玉门关后,向导借故离开了他。

他只得东行十余里,忽然想:“我曾发誓,若不到天竺,决不向后退一步,宁可西进而死,决不东归以生。

”终于到达北印度。

”和结合所学知识唐朝时,中国同天竺交往频繁,最杰出的使者是高僧玄奘。

贞观初年,玄奘从长安出发,历尽艰险,经过四年的长途跋涉到达天竺。

从而得出正确的答案为玄奘;玄奘西行天竺取佛经。

(2)结合所学知识,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。

鉴真东渡日本传授佛法,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

从而得出正确的答案为鉴真东渡日本。

(3)结合所学知识,从而得出正确的答案为玄奘到天竺取回佛经,并组织人翻译。

同时根据在印度半岛、中亚各国的见闻,写成《大唐西域记》成为研究印度的重要史料。

(4)依据材料和结合所学知识,从而得出正确的答案为坚贞不屈、百折不回的精神。

2.材料论述材料据史料记载,唐朝时来自各国的使臣、商人、留学生云集。

人教版七年级下册历史:第1课隋朝的统一和灭亡(含解析)人教版七年级下册历史:第1课隋朝的统一与灭亡(含解析)一、选择题1.隋唐最显著的时代特点是A.繁荣与开放B.民族政权对立C.君主专制加强D.多民族国家的巩固与发展隋朝大运河【答案】A【详解】结合所学知识可知,在我国封建社会里,隋唐时期是一个繁荣与开放的时期,“繁荣与开放”的表现在:①盛世局面的出现。

如贞观之治,开元盛世等;②以“和”为贵的民族关系。

如文成公主入吐蕃等;③对外的友好交往关系。

如玄奘到天竺取经,鉴真东渡日本等;④辉煌的隋唐文化。

如唐朝是我国诗歌创作的黄金在时代。

选项A符合题意;选项BCD与题干内容不符,故选A。

2.结束魏晋南北朝长期分裂局面,重新统一全国的是()A.秦灭六国B.西晋C.隋朝D.元朝【答案】C【详解】根据题意并结合所学知识,结束魏晋南北朝长期分裂局面,重新统一全国的是隋朝。

589年,隋朝隋文帝灭掉南方的最后一个割据政权陈朝,统一全国。

所以C是正确的。

秦灭六国,建立统一的封建国家是公元前221年,是在魏晋南北朝长期分裂局面出现之前;西晋是三国统一归晋后出现的朝代,三国两晋南北朝;元朝在中原建立统治是在结束南宋与金的对峙局面之后。

所以A、B、D三个选项是错误的。

故选择C。

3.科举制度正式形成于A.隋朝1 / 17B.秦朝C.西汉D.东汉【答案】A【详解】根据所学知识可知,为了改变魏晋以来用人做官的制度,隋炀帝设置了进士科,考核参选者对时事的看法,按成绩择优录用,科举制度正式诞生。

故A正确。

BCD不符合题意,排除BCD项。

故选A。

4.关于隋炀帝的表述,下列说法正确的是A.581年建立隋朝B.589年实现国家南北统一C.605年开始开凿大运河D.统治时期国泰民安【答案】C【详解】为了加强南北交通,巩固对全国的统治,隋炀帝征发几百万人从605年起开通了一条纵贯南北全长两千多公里的大运河。

隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.图示学习法是我们在学习历史中常用的一种方法,通过绘制简单的示意图,可以帮助我们更好地对历史事件的空间和时间上的联系有更直观的了解。

下面是小明在学习《民族政权并立的代》这一课的知识时所绘制的示意图,请你结合此示意图进行相关问题的探究。

(1)根据示意图和所学的内容,请将下列一段对此示意图的简介补充完整。

北宋结束了A 时期分裂割据的局面,并与辽和西夏之间进行了长期的交战,后议和,与辽和西夏处于并立状态。

后B 灭辽,并南下灭亡北宋。

1127年,北宋皇帝钦宗的弟弟登基称帝,后定都,史称南宋。

(2)依据示意图及所学知识,分别写出辽与北宋的和议、B政权与南宋之间发生的一次重要战役。

(3)结合两宋时期中原王朝与少数民族的关系,谈谈你的看法。

【答案】(1)五代十国,金,赵构,临安(2)澶渊之盟,郾城大战。

(3)中国是多民族国家,各民族之间应该互相友好往来,和睦相处,不能发动战争,战争不利于国家管理。

【解析】【详解】(1)根据示意图的内容,依据所学知识可知,北宋结束了五代十国时期分裂割据的局面,并与少数民族政权辽和西夏之间进行了长期的交战,后议和,因此北宋与辽、西夏处于并立状态。

后金灭辽,并南下灭亡北宋。

1127年,北宋皇帝钦宗的弟弟赵构登基称帝,后定都临安,史称南宋。

(2)依据示意图,依据所学知识可知,辽与北宋之间的和议是澶渊之盟,金与南宋之间发生的一次重要战役是郾城大战中岳飞收复了很多失地。

(3)依据两宋时期中原王朝与少数民族的关系,依据所学知识可知,我的看法是中国历来是多民族国家,各民族之间应该互相友好往来,和睦相处,不能发动战争,战争不利于国家管理。

2.阅读材料,回答问题。

材料一:真宗深念稼穑,闻占城稻耐旱,各遣使以珍货求其种。

——文莹《湘山野录》材料二:“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,既无虚空之屋”。

“茶坊每五更点灯,买卖衣服图画花环之类,至晓即散,谓之鬼市子”。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.阅读材料,完成下列要求。

材料一“苏湖熟,天下足”。

——南宋谚语材料二丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,大大改变了唐中叶以前的面貌……北宋时,丝织业的产地逐渐形成江浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

——摘编自《简明宋史》材料三宋元时期,在工商业发达的基础上,海上贸易有所发展,由于当时西夏、辽、金、蒙古与宋对峙,宋军费支出浩大,不能不谋求广开财源,注目于发展海外贸易。

南宁偏安江南之后,中西陆路交通几乎断绝,海外交通空前发达。

——摘自《中外文化交通史》(1)材料一反映了宋代经济哪方面的发展?这句谚语说明了什么?(2)材料二指的是宋代哪个部门的繁荣发展,除此之外,南方还有哪些手工业部门也比较发达?(3)根据材料三,指出宋元时期海外贸易和海外交通发展的原因。

(4)归纳以上材料所反映的历史主题。

【答案】(1)农业;宋朝时长江下游和太湖流域成为全国重要的粮仓。

(2)丝织业;棉纺织业,制瓷业,造船业(任写两个即可)(3)工商业发达;谋求广开财源;中西陆路交通几乎断绝。

(4)中国古代经济重心南移或宋代经济发展【解析】【分析】【详解】(1)依据材料一“苏湖熟,天下足”可知,材料一反映了宋代农业方面的发展;两宋时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,农业获得前所未有的发展。

这句谚语说明了宋朝时长江下游和太湖流域成为全国重要的粮仓。

(2)依据材料二“北宋时,丝织业的产地逐渐形成江浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

”可知,材料二指的是宋代丝织业的繁荣发展;除此之外,南方的棉纺织业,制瓷业,造船业等手工业部门也比较发达。

(3)依据材料三“宋元时期,在工商业发达的基础上,海上贸易有所发展”可知,宋元时期海外贸易和海外交通发展的原因是工商业发达;据材料“由于当时西夏、辽、金、蒙古与宋对峙,宋军费支出浩大,不能不谋求广开财源,注目于发展海外贸易”可归纳出为了谋求广开财源;据材料“南宋偏安江南之后,中西陆路交通几乎断绝,海外交通空前发达”可知,海外贸易和海外交通发展的原因是中西陆路交通几乎断绝。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.阅读下列材料,回答问题。

(析经济格局的变化)材料一:秦汉时期。

我国的经济重心在北方。

两宋时期。

“国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区”“丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟、天下足”。

北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

(看南方经济的发展)材料二:北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店,商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可设夜市,通晓不绝。

材料三:宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。

广州、泉州是闻名世界的大商港,中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。

(1)根据材料一、二,概括指出从秦汉到宋朝南方经济发展的表现。

(2)材料一、二反映了中国古代经济格局呈现怎样的变化趋势?由材料分析导致这一重大变化的原因。

(3)从材料二中可以看出,北宋东京的商业繁荣有何特点?(4)读材料三,宋朝统治者为管理海外贸易,专门设置了什么机构?结合所学知识分析,两宋时期海外贸易繁荣的原因。

【答案】(1)北宋时政府财政收入仰仗南方,手工业、商业集中在南方;长江下游和太湖流域成为丰饶的粮仓,南方人口所占比重不断增加并最终超过北方。

(2)我国经济重心从北方向南方转移;南方政治相对稳定,北方人口的南迁。

(3)人口稠密,是最大的都市,买卖区与居民区分不清,商品交易时间长等。

(4)市舶司;原因:统治者重视和鼓励、经济重心南移、科技发达(或指南针的应用,造船技术的提高)、农业、手工业的发展等、陆上丝绸之路被北方少数民族政权占据。

【解析】【详解】(1)根据材料一“秦汉时期,我国的经济重心在北方。

两宋时期,‘国家的财政收入约百分之八十来自淮河以南地区’‘丝、棉纺织业和造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”“苏湖熟,天下足’.北宋末年以后,淮河以北被金军占领,社会经济遭到严重破坏,南方地区在相对和平的环境中经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.阅读清朝闭关锁国图:请回答;谈谈清朝闭关锁国政策造成了什么影响?【答案】与世隔绝,看不到世界的变化,未能适时地向西方学习先进科学知识和生产技术,使中国在世界逐渐落伍了。

【解析】【详解】据所学知,清朝的闭关锁国政策使中国与世隔绝,看不到世界的变化,未能适时地向西方学习先进科学知识和生产技术,使中国在世界逐渐落伍了,造成了近代中国的落后挨打。

2.阅读下面材料,然后回答问题:材料一(贞观年间)天下大稔,流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人……东至东海,南极五岭,皆外户不闭……——一一《资治通鉴》材料二忆昔开元全盛日,小邑犹藏万有室。

九州道路无豺狼,远行不劳吉日出——一《资治通鉴》(1)材料一和材料二分别描述的是谁统治时期的景象?(2)历史上把他们统治的时期分别称为什么?(3)根据材料概括他们统治时期的共同特征。

【答案】(1)唐太宗、唐玄宗(2)贞观之治、开元盛世(3)国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事【解析】【详解】(1)依据材料一“(贞观年间)”可知是指唐太宗时期,其年号为贞观;依据材料二“忆昔开元全盛日”可知是指唐玄宗时期,其统治前期年号为开元。

(2)结合所学知识,唐太宗时期吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流,开创了贞观之治;唐玄宗统治前期稳定政局,励精图治,重用贤能,开创了“开元盛世”,唐朝进入鼎盛时期。

(3)根据材料和所学知识,从政治、经济、社会、统治者个人等角度概括他们统治时期的共同特征:国家统一、社会安定、经济文化繁荣、统治者重用人才、勤于政事。

3.阅读下列材料,回答问题。

材料一中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。

清代康熙年间编定的《全唐诗》收录的诗作就有48 000多首。

唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒……还有外国人。

——摘编自仪平策等著《中国审美文化史》材料二唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和做官。

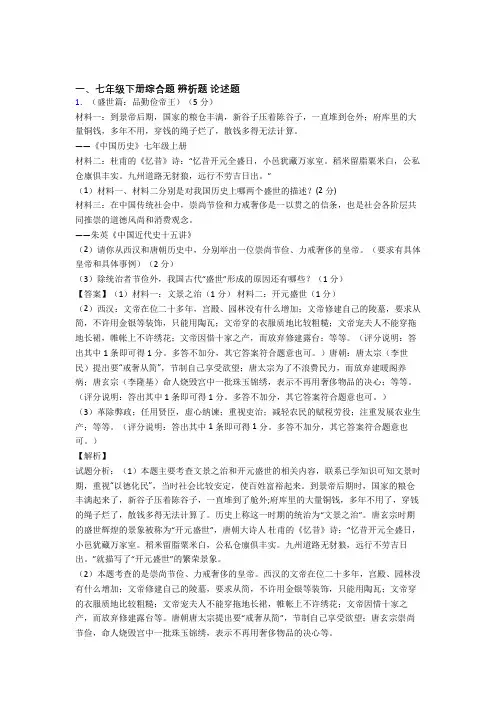

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.观察下列图片,回答问题。

(1)图一是什么?什么时期,中国海船上开始使用指南针?(2)火药用于军事,从此揭开了古代兵器发展史的新篇章。

请写出图二、图三所示火器的名称。

(3)我国火药是何时传人阿拉伯和欧洲的?它们的外传向世人昭示了什么?【答案】(1)图一是水罗盘。

北宋末年。

(2)图二,火统;图三,突火枪。

(3)13—14世纪。

我国为世界文化的发展作出了重大的贡献等。

【解析】【分析】【详解】(1)第一小问,依据图一信息可知图一是水罗盘。

第二小问,北宋末年,中国海船上开始使用指南针。

(2)火药用于军事,从此揭开了古代兵器发展史的新篇章。

观察图片,结合所学知识可知,图二所示火器的名称是火统。

元朝发明了火铳。

图三所示火器的名称是突火枪。

(3)第一小问,我国的火药和烟火在13世纪传人阿拉伯地区,14世纪初又经阿拉伯人传到了欧洲。

第二小问,中国发明的火药和火器传入欧洲后,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革。

指南针、火药等四大发明的外传向世人昭示了我国为世界文化的发展作出了重大的贡献。

2.阅读材料,回答问题:材料一隋初与隋盛时人口、垦田、粮仓比较简表隋初隋盛时结论人口三千多万四千六百多万人垦田一千九百多万多顷五千五百多万顷粮仓长安太仓含嘉仓、洛口仓材料二“天下转漕仰给,在此一渠。

”“北通涿郡之渔商,南运江都之传输,其为利也博哉!”请回答问题:(1)请你分析材料一的统计数字,把答出的结论填到右边的空格中。

(2)材料一反映了隋朝社会的什么情况?(3)材料二中这条“渠”指的是什么?开凿的目的是什么?(4)材料二评价者持什么态度?【答案】(1)人口激增垦田扩大粮仓丰实(2)隋朝经济繁荣(3)隋朝大运河。

目的:为了加强南北交通,巩固隋朝对全国统治。

作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(4)肯定大运河的作用。

【解析】【详解】(1)依据材料一表格信息“隋初,人口,三千多万”“ 隋盛时,四千六百多万人”分析概括可知,隋朝时期人口激增;“垦田,由一千九百多万多顷到五千五百多万顷”可知,垦田在不断扩大;“粮仓,由长安太仓到含嘉仓、洛口仓”说明了粮仓丰实。

一、七年级下册综合题辨析题论述题1.唐玄宗李隆基(712-756)唐代的中兴君主,睿宗的第三子。

因谥号为至道大圣大明孝皇帝,故亦称为明皇。

英武有才略,开元时期文治武功鼎盛,开创了唐朝的鼎盛之世。

天宝后,宠爱杨杨玉环,封为贵妃,杨玉环父兄均骤贵,势倾天下。

及安禄山反,玄宗出奔,至马嵬坡,六军不肯前行,谓杨国忠通于胡人,而有安禄山之反,玄宗乃令杀国忠。

六军又不肯前行,谓杨国忠为贵妃堂兄,堂兄有罪,堂妹亦难免,贵妃亦被缢死于路祠。

玄宗避难奔蜀,后肃宗即位于灵武,尊为太上皇。

在位四十三年。

玄宗喜爱歌舞音乐,曾于梨园教歌舞,所以后世尊其为伶人之祖师爷。

死后庙号玄宗。

(1)材料中唐玄宗开创了什么治世?(2)根据材料提炼一个有关统治者的观点,结合材料及所学的知识围绕自己的观点进行论述。

【答案】(1)开元盛世(2)观点:统治者对国家的发展起推动或阻碍作用。

论述:纵观各个朝代的统治者,如果统治者能够关注民生,发展经济,国家就能长治久安;反之则国家很快就会被推翻。

【解析】【详解】(1)结合所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,中国封建社会出现前所未有的盛世景象。

(2)依据材料的“开元时期文治武功鼎盛,开创了唐朝的鼎盛之世。

天宝后,宠爱杨杨玉环,封为贵妃,杨玉环父兄均骤贵,势倾天下。

”可以提炼的观点是:统治者对国家的发展起推动或阻碍作用。

论述:纵观各个朝代的统治者,如果统治者能够关注民生,发展经济,国家就能长治久安;反之则国家很快就会被推翻。

例如,唐玄宗统治前期,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新,出现“开元盛世”的繁荣局面。

唐玄宗统治后期,由于追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败,社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张,各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,爆发“安史之乱”,唐朝由盛转衰。

第3课开元盛世一、知识梳理二、重点难点分析重点:“盛世经济的繁荣”因为盛世最重要的反映是经济方面的繁荣。

古代经济繁荣的主要表现是农业和手工业的发展上。

唐朝开元年间农业的发展,主要体现在大型水利工程的修建、农耕技术的发展、蔬菜新品种的传入、茶叶的种植以及农业工具的改进等方面。

手工业的发展,主要体现在丝织业和陶瓷业技术的提高方面。

商业的繁荣则主要通过对长安城的介绍来体现。

盛世经济的繁荣的表现如下:(1)农业:修建了40多处大型水利工程;农耕技术大发展,南方水稻广泛采用育秧移植栽培,大量栽培早稻,一年两熟耕作制度已经出现;蔬菜有许多新品种,大都是从西域传入的。

茶叶生产在江南农业中占有重要地位,饮茶之风在全国盛行。

唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车。

那时人们抗拒天灾的能力增强了,积极抗旱,治理蝗灾。

(2)手工业:丝织品花色品种很多,丝织技术高超。

陶瓷业在唐朝有重要发展。

越窑青瓷、邢窑的白瓷和唐三彩最为有名。

唐三彩造型美观,是世界艺术的珍品。

(3)商业:唐朝商业繁荣,大都市有长安、洛阳、扬州和成都。

全城街道整齐,树木成行。

长安城里人口上百万,云集着边疆各族和世界各国人士,熙熙攘攘,热闹非凡。

长安既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大城市。

(4)开元盛世:唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期。

历史上称为“开元盛世”。

难点:曲辕犁、筒车是唐朝先进的农业工具,但是它们的结构原理和先进性,学生不易理解,难以形成准确的概念。

曲辕犁:晚唐时陆龟蒙的《耒经》,记载曲辕犁由11个部件构成,重大改进有三处:①长直辕改成了短曲辕。

旧式犁长一般为今9尺左右,前及牛肩;曲辕犁长合今6尺左右,只及牛后。

犁架变小重量减轻,便于回转,操纵灵活,节省畜力。

由旧式犁的二牛抬杠变为一牛牵引。

而且,由于占地面积小,这种犁特别适合在南方水田耕作,所以在江东地区得到推广。

②加装了犁评。