近现代社会变迁 ---女性的解放

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:3

中国历史上的女性地位一、女性地位的变迁中国历史上,女性地位经历了明显的变迁。

在古代封建社会里,女性一直处于弱势地位,受到男尊女卑的传统观念束缚。

然而,随着社会进步和女性意识觉醒的推动,女性地位逐渐得到提高。

1. 古代女性的地位在古代中国,女性的地位主要以家庭角色为基础,女性的主要职责是为夫家生儿育女和管理家务。

儒家思想的盛行使得男性从一出生就被赋予了更高的地位,而女性则被限制在家庭与丈夫的附庸地位上。

女性在政治、经济和教育等方面都没有发言权和参与度。

2. 名媛文化的兴起随着明清时期的名媛文化兴起,一些贵族女性逐渐拥有了受教育的机会和独立思考的空间。

这些女性通过文学、诗词和绘画等艺术形式展现自己的才华,为女性争取了一定的社会地位和认同。

3. 近代女性解放运动近代以来,特别是20世纪初,中国女性解放运动迅速兴起。

这一时期女性积极参与社会运动,争取政治权利和平等地位。

马克思主义的传入以及五四运动的影响,加速了女性解放的进程。

许多女性学者、作家和政治家脱颖而出,为中国女性争取了更多的权益。

二、女性在不同历史时期的影响1. 古代女性的贡献尽管古代女性地位较低,但在历史上也涌现了一些有重大影响的女性人物。

例如,武则天是唐朝时期唯一一个登上皇位的女性皇帝,她的统治期间对社会带来了积极的影响。

另外,孟姜女在古代传说中是一个坚强不屈的形象,她的故事代表着女性的勇气和坚持。

2. 近现代女性的成就近代以来,中国女性在不同领域展现出了巨大的影响力。

例如,宋庆龄是中国现代女性解放运动的重要领导者之一,她为妇女权益的争取付出了巨大努力。

同时,许多女性科学家、教育家和企业家也取得了显著的成就,为中国的现代化进程作出了积极贡献。

三、当代女性地位的变化和挑战尽管女性地位在历史上得到了提高,但现代社会中仍存在着一些问题和挑战。

1. 性别歧视和待遇不公在就业领域,女性仍然面临着性别歧视和薪酬不公,很多女性在晋升和职业发展方面受到限制。

女性社会角色的演变及其影响因素随着时代的不断变迁,女性社会角色也在不断发生着转变。

从妇女在家庭中的传统角色,到现代女性的多种身份,不断变化的社会经济环境及人文价值观念的改变都在推动着女性社会角色的演变。

一、家庭中的传统角色在过去的社会中,女性的社会角色往往被限制,其主要角色就是负责家庭和照顾孩子。

这个角色被历史和文化所赋予,这些约束往往对妇女产生了很大的负面影响,其生存、成长和发展受到了很大的限制。

二、工业化的推动工业化和现代化的到来,近代的管理和发展,那种受到传统限制的社会结构也已经被颠覆。

随着生产力和社会性别大幅提升,女性也越来越多地参与了产业劳动和职业生涯。

啰嗦未来,女性的工作领域也越来越广泛,并不断拓展,许多行业都不再拒绝女性求职申请,如医疗、教育、金融等行业。

三、妇女解放运动在20世纪60年代,女性权益运动在全球掀起了一股波澜。

这一运动的目的是争取女性的平等待遇,打破社会中的性别歧视和成见。

作为其结果,女性在政治、社会、经济和文化各个领域中的角色得到了很大的提升和转变。

四、媒体的更迭随着新媒体的发展,社会对女性的认知也在不断发生着转变。

女性形象的多样性被广泛地宣传,文艺作品中的女性形象也越来越多元化。

这有利于打破传统的性别角色分工,女性们也更加勇敢地走向世界。

五、教育的普及教育在人类历史长远的进程中发挥着重要的作用。

随着现代化进程的加速,越来越多的女性得到了全面、优质的教育资源。

教育的提高逐渐缩小了男女之间的差距,同时也提高了女性在社会中的地位。

总之,以上几点都是女性社会角色演变的重要因素。

在这个变化的时代,女性们不断地破除禁锢,勇敢而自信地走向自己的人生道路。

女性的多样化、平等发展也越来越受到重视,这也是社会进步的重要表现。

希望女性在未来继续追逐自己的梦想,为社会的文明进步和发展做出更大的贡献。

从“废除缠足”看近代社会变迁近代中国社会生活变迁清晰地反映了现代化的进程和社会的进步。

鸦片战争后,伴随西方列强的侵略,西方生活方式和思想观念也逐渐渗透到中国百姓的社会生活之中。

戊戌变法、辛亥革命和新文化运动期间,在一些有识之士的倡导和政府政策的推动下,社会习俗的变革加速;部分传统陋习也因为不适应近代社会文明发展的趋势而遭淘汰。

社会生活与观念变化的表现包括“断发”与不缠足运动,社交礼仪的变化,婚丧仪式等。

一、缠足的解放废止缠足被视为妇女解放的重要标志,然而人们在认识到废止缠足的重要历史意义的同时在这个过程中人们的心理原因没有得到充分的重视。

缠足起于五代终于民国,是中国文化的重要组成部分,“三寸金莲”是一个历史符号,而缠足本身作为一种文化则能够反映出中国文化心理的隐秘一面。

女子缠足,从南唐到晚清,其风愈演愈烈,乃至于形成规模,满清那从北地吹来的带着蛮荒气息的风也未能改变这种习俗,反而与之同化。

清朝顺治、康熙两代皇帝均颁下禁止缠足的诏书,却毫无成效。

虽然在中外历史上都有盛行一时的变态美学,比如西方17、18世纪流行的束腰,但像裹脚这样长时间、大规模的群体性行为实属罕见。

这种性变态文化在中国封建社会经过近一千年的滋养,已经形成了自己的理论体系、价值衡量和评判标准,成为与中国古代文化息息相关的一部分,同样也微妙地折射出中国古代审美文化的变形和扭曲。

封建时期士大夫对于缠足不懈歌咏,视女人如玩物,病态审美,赏玩小脚成为癖好。

男性在亵玩女性小脚时的心态,是以一种高高在上的赏玩者的态度对待价而沽的商品的态度。

缠足文化中有男权主义的深深浸透,还在于缠足的另一个作用,即是女子守贞。

《女儿经》明确教导人们之所以要缠足,“不是好看如弓曲,恐她轻走出门外”。

在这种意义下,女性完全丧失了作为“人”的基本权利,而是会走动的玩具,提供生育能力的繁衍机器,是男性玩弄于股掌之间的花瓶。

缠足危害之大,不仅损害了二亿女子,近全国一半人口的健康,也不利于子孙后代的发育成长。

近代中国社会的女性地位变迁近代中国社会的女性地位经历了翻天覆地的变化。

从封建社会到现代社会,女性在家庭、教育和职场等各个领域的地位得到了极大的提升。

这一变迁可以归结为自主意识觉醒、法律保障和社会发展三个主要因素。

自主意识觉醒是近代中国女性地位变迁的重要推动力。

在封建社会,女性被视为家庭的附属品,缺乏独立的人格和意识。

然而,随着近代洋务运动和思想解放运动的兴起,越来越多的女性开始反思自己的地位和角色。

著名的清末女性启蒙运动家康慕梅就是一个典型的例子。

她通过撰写文章和发起女性解放运动,鼓励女性追求独立和自主权利。

她的努力唤醒了许多女性的意识,逐渐引发了一股女权意识的浪潮。

法律保障也对近代中国女性地位的提升起到了重要作用。

在旧中国,女性的权益得不到法律的保护,妇女地位低下,饱受歧视和虐待。

然而,近代的法律改革为女性争取了平等的地位。

例如,1912年颁布的《中华民国临时约法》明确规定男女平等,并取消了妇女被卖买婚姻的合法性。

此后,女性逐渐获得了与男性平等的婚姻权利、财产权利和教育权利。

这些法律保障为女性争取了合法权益,为她们赢得了更多的自由和平等。

另外,社会发展也对女性地位的提升产生了积极的影响。

中国近代社会的现代化是女性地位变迁的背后推动力之一。

随着经济的迅速发展和社会的进步,传统的封建观念开始失去地位。

女性参与劳动力市场、接受教育的机会增加,促进了女性地位的提升。

半个世纪以来,中国女性的劳动参与率和受教育水平都取得了显著进步。

女性不再局限于家务劳动,她们成为了经济发展的重要力量,也提供了更多的机会来实现自我价值。

然而,尽管近代中国女性地位发生了重大变化,但仍存在一些挑战和不平等现象。

在职场上,女性的晋升机会相对较少,工资待遇也普遍较低。

尤其在某些老龄行业和传统观念坚守的地方,女性在职业发展上遇到了更多的困难。

此外,婚姻家庭问题也是女性面临的一大挑战。

在传统观念下,女性仍然被期望扮演传统的妻子和母亲角色,对职业发展和个人自由产生了限制。

专题17 中国近现代社会生活的变迁【2021年】1. (2021·全国乙卷)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。

这件事可以反映出,当时解放区A. 男尊女卑观念消亡B. 家庭成员经济地位发生变化C. 按劳分配得到实施D. 传统的社会伦理秩序被颠覆【答案】B【解析】根据材料,土改后,太行山区农民买了驴,要和妻子商量,理由是村中规矩,男人开支一斗米以上须经女人同意,并且男人支配粮食的上限高于女人。

女人经过土改分得土地,经济地位有所上升,故而家庭地位有所上升,故B正确。

土改后,男尊女卑观念并没有完全消失,故A错误;在公有制范围内,多老多得少老少得的原则是按劳分配,材料与按劳分配无关,故C错误;传统的社会伦理包括父子、君臣、夫妇、朋友等关系,这些在土改后并没有颠覆,故D错误。

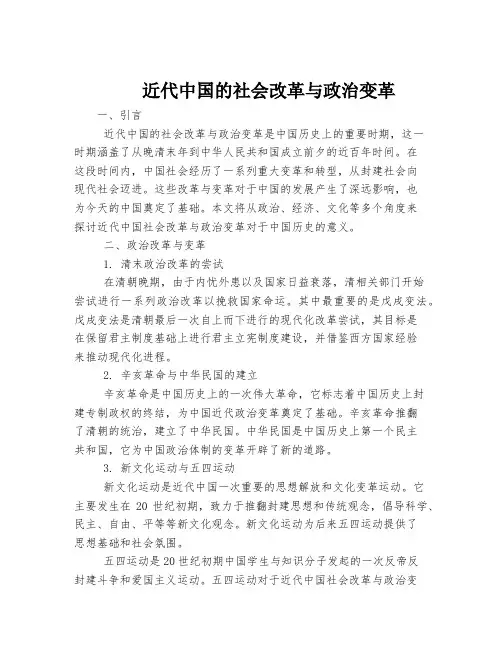

2. (2021年1月浙江选考)下图为光绪三十四年《日新画报》刊登的画作,画中有“大姑娘拿着风筝来回奔跑,实在不好看。

但分人家有点规矩,绝不能让姑娘在满街上疯跑啊!咳!此事不但因女学堂不甚发达,而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类),岂不是无形的危险吗”等字样。

此画反映A. 近代男子传统服饰的变革B. 女子普遍走出家庭步入社会C. 西方文明成果已经传入中国D. 新文化运动批判旧礼教和旧道德【答案】C【解析】根据“而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类)”可知当时西方的电线电灯已经传入中国,即西方文明成果已经传入中国,故选C;由图示内容可以看出,图中男子的服饰还是中国传统服饰,排除A;“普遍”的说法过于夸张,排除B;光绪三十四年(1908年)新文化运动尚未开始,排除D。

3.(2021年6月浙江选考)1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。

汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。

近代中国的社会改革与政治变革一、引言近代中国的社会改革与政治变革是中国历史上的重要时期,这一时期涵盖了从晚清末年到中华人民共和国成立前夕的近百年时间。

在这段时间内,中国社会经历了一系列重大变革和转型,从封建社会向现代社会迈进。

这些改革与变革对于中国的发展产生了深远影响,也为今天的中国奠定了基础。

本文将从政治、经济、文化等多个角度来探讨近代中国社会改革与政治变革对于中国历史的意义。

二、政治改革与变革1. 清末政治改革的尝试在清朝晚期,由于内忧外患以及国家日益衰落,清相关部门开始尝试进行一系列政治改革以挽救国家命运。

其中最重要的是戊戌变法。

戊戌变法是清朝最后一次自上而下进行的现代化改革尝试,其目标是在保留君主制度基础上进行君主立宪制度建设,并借鉴西方国家经验来推动现代化进程。

2. 辛亥革命与中华民国的建立辛亥革命是中国历史上的一次伟大革命,它标志着中国历史上封建专制政权的终结,为中国近代政治变革奠定了基础。

辛亥革命推翻了清朝的统治,建立了中华民国。

中华民国是中国历史上第一个民主共和国,它为中国政治体制的变革开辟了新的道路。

3. 新文化运动与五四运动新文化运动是近代中国一次重要的思想解放和文化变革运动。

它主要发生在20世纪初期,致力于推翻封建思想和传统观念,倡导科学、民主、自由、平等等新文化观念。

新文化运动为后来五四运动提供了思想基础和社会氛围。

五四运动是20世纪初期中国学生与知识分子发起的一次反帝反封建斗争和爱国主义运动。

五四运动对于近代中国社会改革与政治变革起到了重要推动作用,它促使了对传统封建制度进行批判,并提出了许多具有现代意义的改革主张。

三、经济改革与变革1. 资本主义经济的引入近代中国的社会改革与政治变革时期,中国开始引入西方的资本主义经济模式。

这一时期,西方列强通过不平等条约等手段进入中国市场,带来了现代工业、现代商业和现代银行等先进的经济制度和技术。

这些引进促进了中国经济的发展和变革。

中国的妇女地位从封建社会到现代社会的变迁中国是一个拥有悠久历史的国家,在不同的历史阶段,妇女的地位都经历了巨大的变迁。

从封建社会到现代社会,妇女的地位发生了很大的变化,她们逐渐获得了平等的地位,拥有了更多的权益和机会。

本文将探讨中国妇女地位的演变过程。

一、封建社会下的妇女地位在封建社会中,中国的妇女地位十分封闭和受限。

妇女被束缚在家庭中,被认为是家庭的附属品。

她们经历排斥和歧视,没有机会接受教育,难以发展自己的才能。

她们的社会地位低下,无法参与到公共事务中。

二、近代妇女解放运动的兴起近代,随着西方现代文明的传入,中国的妇女解放运动逐渐兴起。

众多进步思想家和社会活动家开始呼吁妇女的平等权益和社会地位。

诸如康有为、梁启超等人,提倡平等主义和女权主义,呼吁废除封建制度和男女不平等的观念。

此外,一些爱国女性也积极参与革命活动,为中国的民主革命事业作出了重要贡献。

三、新中国成立后的妇女地位提升1949年,新中国成立,为中国的妇女地位提供了历史机遇。

新中国颁布了一系列妇女权益保障法律法规,推动了妇女地位的提升。

妇女有了参与社会建设的权利,可以接受教育,参与工作,参与政治活动。

此外,女性在家庭中也逐渐获得了平等的地位,不再受到封建礼教的束缚。

四、现代社会的妇女地位随着中国的发展,现代社会中妇女的地位进一步提升。

女性在职场上有了更多的机会,越来越多的女性成为了社会精英。

政府也进一步加大了对妇女权益保护的力度,例如实施计划生育政策、推行性别平等教育等。

现代社会尊重妇女的选择,鼓励她们追求事业和个人发展。

五、仍需努力的方向尽管妇女地位在中国取得了巨大的进步,但仍然面临一些挑战和问题。

职业差距、待遇不平等、家庭暴力等问题依然存在,需要我们继续努力解决。

同时,妇女的教育水平和素质也需要不断提高,以使她们在社会中更好地发挥作用。

总结中国妇女地位从封建社会到现代社会的变迁是一个历史演进的过程。

近代妇女解放运动的兴起以及新中国的成立都为中国妇女争取了更多的平等权益。

五四时期女性解放思潮研究1. 引言1.1 五四时期女性解放思潮研究概述五四时期是中国近现代史上具有重要意义的历史阶段之一,在这一时期,女性解放思潮在中国社会上引起了广泛的关注和讨论。

五四时期女性解放思潮的研究是对这一历史时期的重要思想和社会运动进行深入探讨和分析的过程,在研究中,人们可以了解到五四时期女性解放思潮的历史背景、主要内容、影响、代表人物以及继承与发展等方面的信息。

通过对五四时期女性解放思潮的研究,可以更深入地了解那个时代女性的社会地位、权利和解放思想,以及这些思潮对当时社会及之后历史进程的影响和意义。

对五四时期女性解放思潮进行研究是深入理解中国现代史和社会发展的重要途径之一。

2. 正文2.1 五四时期女性解放思潮的历史背景五四时期是中国近现代史上一个重要的转折点,这一时期也是中国思想解放的开始。

在这一时期,女性解放思潮逐渐兴起,成为五四运动的一个重要组成部分。

五四时期女性解放思潮的兴起与当时的社会背景密切相关。

在这一时期,中国正处于半殖民地半封建社会的黑暗时期,传统封建礼教束缚严重,女性地位低下,受尽歧视和压迫。

西方文化的传入和启蒙思想的影响,使得一些知识分子开始反思传统观念,提倡平等思想。

五四运动的爆发也为女性解放思潮提供了契机。

五四运动呼吁科学、民主、自由,提倡平等思想和革命精神,这些理念也深深地影响了女性解放思潮的发展。

女性参与五四运动的大胆行动和呼声,同时也使得更多的女性开始意识到自己的地位和权利。

五四时期女性解放思潮的历史背景有着深刻的社会根源和时代背景,这为女性解放思潮的兴起、发展和壮大奠定了坚实的基础。

2.2 五四时期女性解放思潮的主要内容一、对传统封建礼教观念的质疑与挑战。

五四时期,女性开始积极探讨封建社会对女性地位的束缚和歧视,批判封建礼教中对女性的压迫和束缚。

二、关注性别平等和女性权利的呼声。

五四时期女性解放思潮倡导男女平等,呼吁废除婚姻中的封建思想,提倡女性拥有自主权利。

近现代中国的妇女解放与性别平等近现代中国是一个妇女解放的重要时期,妇女的地位和权益发生了巨大变化。

在这个时期,妇女们经历了长期的斗争和努力,为性别平等和妇女权益的实现做出了重要贡献。

一、近代中国妇女的地位近代中国的妇女地位与传统封建社会有明显差异。

传统封建社会中,妇女地位低下,被视为男子的附属物,缺乏自主权和地位。

而随着近代中国社会的变迁,妇女开始意识到自身权益的重要性,积极参与社会进程,争取自己的权益和地位。

二、近现代女性运动的发展近现代中国的女性运动起源于晚清时期,众多先驱者为推动妇女解放事业做出了巨大努力。

其中,康有为、梁启超等人提出了妇女平等的观念,倡导男女平等。

在推动女性平等权益方面,中国的女性运动家做出了宝贵的贡献。

三、妇女参与社会活动的增多近现代中国妇女的地位提升不仅体现在理论层面,更在实践中得到了充分的表现。

妇女开始积极参与社会各项活动,如学习、工作和参政等。

中国的女性大学生数量逐渐增加,许多妇女开始从事教育、医疗等职业。

妇女参与社会活动的增多,显著地推动了性别平等的发展。

四、妇女权益法律保障的完善为了保护妇女的权益,近现代中国相继出台了一系列法律条文。

例如,1950年成立的《中华人民共和国妇女权益保障法》明确规定了妇女在婚姻、家庭、劳动等方面的平等权益。

这些法律保障了妇女的权益,在法律层面促使了性别平等的发展。

五、社会舆论的变化与妇女形象的改变近现代中国的社会舆论环境也对妇女解放和性别平等产生了积极影响。

传统社会中,妇女形象常被局限为妻子、母亲的角色,缺乏个体性。

然而,近现代中国社会开始重视女性地位,逐渐改变了这种观念,妇女形象得以多元化发展。

六、当代中国妇女状况与挑战虽然近现代中国妇女的地位和权益得到了一定程度的提升,但仍然存在一些问题和挑战。

例如,女性在职场中晋升机会较少,工资待遇不平等。

此外,家庭暴力和性别歧视等问题仍然存在。

这些问题需要进一步的努力和改革来解决。

总结:近现代中国的妇女解放和性别平等是一段漫长而辛苦的历程,通过女性运动家的努力、法律的保障以及社会舆论的转变,妇女的地位和权益逐渐提高。

五四时期女性解放思潮研究1. 引言1.1 背景介绍五四运动是中国近现代史上具有深远影响的一场重要社会运动,该运动在一定程度上推动了中国的现代化进程。

在五四时期,女性解放思潮也开始在社会上逐渐兴起,呼吁男女平等、妇女参政等问题成为热点话题。

这一时期,中国女性的地位相对较低,受到传统礼教的束缚,长期受到男性的压迫和歧视。

五四时期的女性解放思潮成为了一种社会进步的象征,也是五四运动的重要组成部分之一。

背景介绍中,我们需要探讨五四时期的社会背景,分析当时中国的政治、经济、文化状况对女性解放思潮的影响。

还需关注五四运动在反帝反封建斗争中的作用,以及革命思潮对女性解放的启发作用。

通过对背景介绍的深入分析,我们可以更好地理解五四时期女性解放思潮的兴起过程和发展轨迹,为后续章节的展开奠定基础。

1.2 研究意义五四时期女性解放思潮的研究意义在于深入探讨当时中国社会的女性地位和女性解放思潮的兴起,有助于理解中国近现代史中的女性问题和社会文化变革。

通过研究这一时期女性解放思潮的历史背景和影响,可以揭示当时女性在政治、文化、社会等方面所面临的挑战和变化,推动对女性角色和权利的关注和反思。

研究五四时期女性解放思潮还有助于分析女性在革命、倡导新文化运动中的作用和贡献,探讨女性在社会转型过程中的角色定位和实践意义,为探讨当代女性地位和性别平等等议题提供历史参考和借鉴。

这一研究也有助于挖掘女性历史中的不为人知的故事和价值,弘扬女性在历史进程中的不可或缺的作用和影响。

研究五四时期女性解放思潮的意义不仅在于还原历史事件和个体经历,更在于探讨女性在社会变革和思想革新中的作用和地位,促进对性别平等和女性权利的认识和尊重,为构建和谐、包容的社会提供新的视角和启示。

1.3 研究目的五四时期是中国现代史上一个重要的历史阶段,而女性解放思潮在这一时期也表现出极为鲜明的特点。

对于女性解放思潮的研究尚未得到充分的重视和深入探讨。

本文旨在通过对五四时期女性解放思潮进行系统性的研究,以期从不同的角度解读这一历史现象,探讨其背后的深层次意义和影响。

中国近现代女性地位与妇女解放近现代中国妇女的地位一直备受关注。

从封建社会到现代化的过程中,中国女性经历了巨大的飞跃和变革。

本文将从几个方面来讨论中国近现代女性地位的变迁和妇女解放的进程。

首先,我们可以回顾中国妇女在传统封建社会中扮演的角色。

在传统的封建社会里,中国女性被赋予了相对次等的地位。

她们的主要责任是嫁人生子,侍奉丈夫和婆家的家务劳动。

妇女在经济和社会事务中几乎没有决策权和自由,并且受到男性家长的严格控制。

然而,尽管受到种种限制,妇女在封建社会中也有崇高的价值,如“亡羊补牢”和“慈母手中线,游子身上衣”的传统概念。

这些价值观对于中国妇女的地位和形象有着深远的影响。

然而,中国妇女的解放和地位提升的历程并不是一帆风顺的。

在中国近代史上,西方列强的入侵和帝国主义的压迫也给妇女权益的争取带来了困难。

19世纪末20世纪初,一批具有启蒙和现代化思想的知识分子开始关注和倡导妇女权益,提出诸如女子学堂、女子师范学校等的教育改革措施,使妇女的接受教育的机会扩大。

此外,新文化运动对传统封建观念和制度进行了批判和解构,兴起了对封建道德和家庭观念的质疑,呼吁平等和自由的社会。

1919年五四运动的爆发是中国近现代妇女解放运动的重要节点。

该运动中的一些女性知识分子起到了积极的推动作用,通过参与示威游行、发表演讲和文学作品的创作来争取女性平等权益。

中国共产党的成立后,妇女解放成为了其重要的政治议题之一。

毛泽东提出了“妇女解放是社会主义最基础、最根本的任务之一”的口号,并通过农村妇女的组织和社会主义革命的推进来实现妇女解放。

1949年中华人民共和国的成立是中国妇女解放的里程碑。

新中国成立后,政府制定了一系列法律法规来保障妇女的权益,如《婚姻法》、《妇女权益保障法》等。

在经济建设方面,政府大力推动了妇女参与工作,提供了更多的就业机会和平等的待遇。

此外,在社会宣传和文化建设方面,妇女也获得了更多的呼声和发言权。

然而,尽管中国妇女在近现代地位和解放方面取得了一定的进步,但仍然面临诸多问题和挑战。

中国历史上的女性权益一、女性地位的变迁在中国传统社会中,女性地位普遍较低,缺乏独立的社会地位和自主权。

受封建礼教的束缚,女性长期处于从属地位,不能参与社会和政治活动。

然而,随着历史的进程,女性权益逐渐受到关注和呼吁,中国历史上崭露出了一些引领女性权益进步的重要事件和个人。

二、唐代文化对女性权益的影响1. 唐朝女性社会地位的提升在唐朝(618年-907年)期间,女性的社会地位有所提升。

随着经济的发展和文化的繁荣,女性在社会生活中扮演了积极和重要的角色。

例如,在唐朝的史书和文艺作品中,女性形象被赋予了更多的自主性和权力。

这种变化不仅体现在文学作品中,也可以从女性参与政治和经济活动的现象得到印证。

2. 女性在文化艺术方面的表现在唐朝,女性在文化艺术领域取得了重要的成就。

例如,王昌龄和杜牧等女诗人以其才情出众的作品闻名一时,她们的作品体现了女性独立思考和表达的能力。

同时,唐代女子参与绘画、音乐、舞蹈等领域的情况也很普遍,这为后来的女性权益奠定了基础。

三、近代女性解放运动的兴起1. 辛亥革命对女性权益的影响辛亥革命(1911年)被认为是中国近代史上开启了女性解放运动的重要事件。

辛亥革命推翻了封建帝制,标志着中国进入现代化的新时代。

在辛亥革命后,新的社会秩序为女性争取了更多的平等权益。

许多关于男女平等和女性教育的倡导者积极参与到社会运动中,推动女性权益的进一步发展。

2. 新文化运动对女性地位的影响新文化运动是中国现代文化发展的一段重要历史,也为女性权益争取了更多的关注。

在这一时期,女性开始反抗封建礼教,追求平等的社会地位。

著名的女性解放运动倡导者之一陈独秀提出了“男女平等”的口号,为中国女性争取了更多的平等待遇。

四、当代女性权益的进步1. 新中国女性权益的保障1949年中华人民共和国成立后,新中国开始大力推动妇女权益的保障和发展。

《中华人民共和国妇女权益保障法》的颁布和实施,为妇女的平等权益提供了法律保障。

近现代社会变迁---女性的解放【摘要】以往女性史研究,大都偏重于特殊女性人物史、近代妇女解放、近代妇女运动等方面。

而近年来,伴随着社会史研究的深入,近代女性解放史开始涉及近代女性的习俗、教育、婚姻、就业以及日常生活等各个方面。

学者们在马克思主义史学观的指导下,吸收了西方新史学研究方法,在继续研究上层女性和知名女性的同时,也开始了对城乡普通女性史的研究。

这些新的视角大大拓宽了女性解放史的研究领域,更加丰富了女性解放史学的内容。

【关键词】近代女性解放社会变迁20世纪初的中国的先进分子,包括政治革命家和文化革命者,从康有为、梁启超到孙中山、陈独秀、胡适,全都从不同程度指出,必须重新认识女性,必须改变对女性社会角色的传统界定。

在当时,关于女性解放的焦点主要集中在缠足、女子教育、女性权利、女性就业和女性的休闲娱乐这几个方面。

在传统中国社会,女性缠足始于南唐,盛于明清。

缠足可以说是在男性主导的社会下,男性审美观逐渐发展的结果。

它使女人成为了时代审美的牺牲品,同时,女性因缠足而导致其参与社会劳动的能力大大下降,从而进一步加深了男尊女卑的封建道德理念。

在近代,随着国门被西方用坚船利炮打开,西学也随之东渐。

外国人认为缠足是中华文明野蛮一面的体现,在很长一段时间内,中国女人的小脚成了中国落后和耻辱的标志。

在鸦片战争以前,已有西方传教士反缠足言论的出现,鸦片战争以后,更多的西方传教士对中国妇女缠足的习俗加以批判,他们或是从基督教义出发,将缠足视为违反自然的野蛮风俗,或从西方医学的科学角度斥责缠足对女性身体健康的伤寒,以及其对国家富强所产生的坏影响。

这些观念极大地刺激了中国的先进知识分子和改革家们,他们认识到缠足是中国走向现代化的一块绊脚石。

1890年,中国最早的反缠足会成立,该会成员均为男性,他们主张不为女儿缠足,不为儿子娶缠足的妻子。

1897年6月,由梁启超、谭嗣同、汪康年等人酝酿的上海不缠足总会正式成立,而后,全国各地纷纷响应。

中国近现代社会的妇女地位与解放运动中国近现代社会的妇女地位一直备受关注与争议。

长期以来,由于封建社会传统和男性主导的社会结构,妇女在政治、经济和文化等方面一直受到限制。

然而,随着时代的演进和妇女解放运动的兴起,中国妇女的地位逐渐获得改善和提高。

本文将从妇女地位的历史背景、解放运动的发展和取得的成就三个方面进行探讨。

中国封建社会的传统观念严重限制了妇女的地位。

儒家思想主张男尊女卑,认为男性高于女性,这导致妇女被视为嫁给丈夫的家产,没有个人独立的权力和地位。

在这种社会结构下,妇女的地位被逐渐压制,她们被迫从属于男性,并且没有权利参与决策和自主发展。

这种现象在中国古代社会长期存在,成为妇女地位低下的主要原因。

然而,中国的妇女解放运动自19世纪末以来发展迅猛。

早期的妇女运动主要集中在城市中兴起的知识分子和启蒙思想家中,他们通过撰写文章、组织讲座和举办女性教育机构等方式,为中国妇女争取权益和改善地位。

其中最著名的就是五四运动前后的女性运动。

新文化运动的兴起,使得妇女参与社会运动的意识觉醒,她们开始积极参与社会活动,努力争取自己的权益。

这一时期出现了一批杰出的女性领袖,如宋庆龄和陈香梅等,她们为中国妇女的解放做出了重要贡献。

随着共产党的成立,妇女解放运动进入了一个全新的阶段。

中国共产党始终坚信妇女解放是社会主义事业的重要组成部分,因此从成立之初就将妇女解放作为自己的基本任务之一来推进。

中国共产党通过妇女解放运动,引起了广大妇女的关注和参与。

抗日战争和解放战争的胜利使妇女解放运动得到进一步推动和发展。

在这一过程中,中国妇女起到了举足轻重的作用,她们参军作战、从事生产劳动和积极参与政治活动。

中国妇女解放运动在解放战争胜利后取得了巨大的成就。

新中国成立后,妇女的地位得到了显著的提高。

妇女参政权利的实现和男女平等的原则被写入了宪法。

此外,中国政府也颁布了一系列法律和政策来保障妇女的权益和福祉。

如《中华人民共和国妇女权益保障法》的实施,为妇女提供了法律保护。

从围城到解放:女性的自我觉醒在中国的现代历史中,女性的地位和角色一直是一个备受关注的话题。

从封建社会的“围城”到近代的“解放”,女性逐渐从束缚中解脱出来,实现了自我觉醒和解放。

本文将从不同历史阶段的女性形象和变迁出发,探讨女性的自我觉醒之路。

我们可以从封建社会的“围城”说起。

在封建社会中,女性受到了严格的束缚和限制,她们的地位低下,没有独立的人格和权利。

传统的封建礼教要求女性要“三从四德”,受到父亲、丈夫和儿子的统治,以至于她们的存在被贬低到了家庭和社会中的边缘。

在这样的环境下,女性的自我觉醒和解放显得尤为艰难。

近代中国的社会变革和思想解放给了女性更多的机会和空间。

维新运动和五四运动开启了新的时代,女性开始参与到社会和政治生活中,她们的地位和角色发生了巨大的改变。

一批具有进步思想的女性开始站出来,她们要求参与到社会改革和国家建设中,她们追求教育、革新思想,并积极参与社会运动。

这些女性在思想解放和自我觉醒中成长,她们不再满足于传统的束缚和限制,而是要求平等和自由。

毛泽东曾说:“妇女能顶半边天。

”在新中国成立后,女性的解放和觉醒得到了更为有力的推动和保障。

新中国成立后,妇女地位得到了前所未有的提高,她们享受到了平等的权利和机会。

妇女参与到国家的建设和发展中,她们的地位和作用得到了充分的肯定和尊重。

特别是在改革开放以后,中国的妇女地位和角色得到了进一步的提高和拓展,她们在经济、政治、文化等各个领域中发挥着越来越重要的作用。

尽管女性的地位和角色在近代中国得到了巨大的提高和改善,但是仍然面临着一些问题和挑战。

妇女在家庭和职场中仍然受到一定的歧视和限制,她们的自我觉醒和解放仍然需要更多的努力和支持。

尤其是在现代社会中,女性要兼顾家庭和工作两方面的压力,她们需要承担更多的责任和负担。

这就需要我们在社会和家庭中给予她们更多的理解和支持,让她们真正实现自我觉醒和解放。

女性的自我觉醒是一个历史的进程,它经历了封建社会的“围城”,走向了近代的“解放”。

第21讲 中国近现代社会生活的变迁【考纲要求】1.物质生活和社会习俗变化的原因、表现及影响。

2.交通、通讯工具变迁的原因、表现及影响。

3.大众传媒发展的表现及影响。

考点一 物质生活和社会习俗的变化【基础落实】一 近代社会生活1.原因(1)外因:西方文化渗透和西方民主思潮的影响。

(2)内因:政治运动影响与国民政府的推动。

2.表现(1)衣:鸦片战争以后,“洋布”“洋装”进入中国城市百姓生活;辛亥革命后,中山装受到新派人士的欢迎。

(2)食:鸦片战争后,西餐馆出现,吃西餐成为有钱人的一种时尚。

(3)住:中国官员和商人开始建起欧式洋房或中西合璧豪宅。

(4)社会习俗时期变化特点戊戌变法“断发易服”“废止缠足”,改革传统的婚姻制度辛亥革命后“断发易服”具有反清的革命色彩;民国政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令,婚丧仪式简约文明城市变化大,农村变化小二 新中国社会生活新风尚1.改革开放前(20世纪50~70年代)(1)物质生活:国家对一些生活必需品凭票证供应,总体生活水平低。

(2)社会风尚:勤俭节约、无私奉献是社会风尚主流。

2.改革开放后衣服装颜色从灰蓝色调变为五彩缤纷,款式多样化食1987年,温饱问题基本解决,政府倡导“菜篮子工程”住1995年,国家在城镇启动了“安居工程”社会风尚休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。

休闲方式多样化及社会新风尚逐步形成【考点深化】1.近代中国社会生活变迁的特点(1)地域:受列强侵略的影响,出现由通商口岸城市、沿海城市,逐渐向内地渗透的趋势,表现出半殖民地半封建社会的特点。

(2)过程:经历了由被动接受到主动学习、由冲突到相互融合的过程。

中西合璧、土洋并存是其典型特征。

(3)水平:通商口岸、大城市变化较快较大,广大农村仍处于封闭、落后的状态,传统的风俗习惯坚如磐石。

(4)动力:社会运动的影响,上层人物的倡导、示范,工商业经济发展,西方文明的传入等。

(5)趋势:平等、民主、文明是其发展的主要趋势。

近现代社会变迁

---女性的解放

【摘要】

以往女性史研究,大都偏重于特殊女性人物史、近代妇女解放、近代妇女运动等方面。

而近年来,伴随着社会史研究的深入,近代女性解放史开始涉及近代女性的习俗、教育、婚姻、就业以及日常生活等各个方面。

学者们在马克思主义史学观的指导下,吸收了西方新史学研究方法,在继续研究上层女性和知名女性的同时,也开始了对城乡普通女性史的研究。

这些新的视角大大拓宽了女性解放史的研究领域,更加丰富了女性解放史学的内容。

【关键词】近代女性解放社会变迁

20世纪初的中国的先进分子,包括政治革命家和文化革命者,从康有为、梁启超到孙中山、陈独秀、胡适,全都从不同程度指出,必须重新认识女性,必须改变对女性社会角色的传统界定。

在当时,关于女性解放的焦点主要集中在缠足、女子教育、女性权利、女性就业和女性的休闲娱乐这几个方面。

在传统中国社会,女性缠足始于南唐,盛于明清。

缠足可以说是在男性主导的社会下,男性审美观逐渐发展的结果。

它使女人成为了时代审美的牺牲品,同时,女性因缠足而导致其参与社会劳动的能力大大下降,从而进一步加深了男尊女卑的封建道德理念。

在近代,随着国门被西方用坚船利炮打开,西学也随之东渐。

外国人认为缠足是中华文明野蛮一面的体现,在很长一段时间内,中国女人的小脚成了中国落后和耻辱的标志。

在鸦片战争以前,已有西方传教士反缠足言论的出现,鸦片战争以后,更多的西方传教士对中国妇女缠足的习俗加以批判,他们或是从基督教义出发,将缠足视为违反自然的野蛮风俗,或从西方医学的科学角度斥责缠足对女性身体健康的伤寒,以及其对国家富强所产生的坏影响。

这些观念极大地刺激了中国的先进知识分子和改革家们,他们认识到缠足是中国走向现代化的一块绊脚石。

1890年,中国最早的反缠足会成立,该会成员均为男性,他们主张不为女儿缠足,不为儿子娶缠足的妻子。

1897年6月,由梁启超、谭嗣同、汪康年等人酝酿的上海不缠足总会正式成立,而后,全国各地纷纷响应。

于是,在20世纪早期,出现了中国天足妇女的比例逐渐上升的情况。

到1930年以后,只有在一些人口分散的偏僻地区,还有女子缠足的现象存在。

在戊戌变法以前,“女子无才便是德”主导着中国的女子教育观。

而后随着甲午战败,一些先进的中国人开始认识到教育救国的重要性,而“欲强国,必由女学始”。

1898年6月,中国人自己创办的第一所女子学堂---经正学堂,在上海诞生。

1907年,清政府批准建立女子教育系统。

到1910年时,全国已有女子学校四万多所,学生160万人。

到1919年,女子学校数目增至13.4万所,共有学生450万人。

虽然入校接受教育的女性人数仅为男性的七分之一,但这仍显示了女子在受教育机会方面已有了根本性的变化。

1920年以后,女子受高等教育的机会也开始增加,到1935年,全国共有招收女生的专科院校、综合大学及师范院校6000所。

这为城市提供了大量的女性工作者。

而在农村,这一变化则缓慢得多,据20世纪30年对中国农村家庭的一次普查,受过教育的女性与农村女性

总数的比例不到2%,而男性则约占30%。

由于受到西方新式教育的影响,一些受过教育的女性开始热衷现代派的新事物,有了新的观念和想法,开始为改变自己的命运进行抗争。

当时《新青年》的一期刊物曾全文翻译了易卜生的剧作《玩偶之家》,剧中的女主人公娜拉在剧终时决定离开她的丈夫,去寻求属于她自己的生活。

这部戏剧很快就在全国各地公演,其剧中的一些台词也渐在年轻人中普及流传,例如“张扬个性”、“要求自由”、“你不配把我教育成你的好妻子”等。

在新一代青年心中,恋爱自由是完全正当的行为,而听从长辈之命则是胆小懦弱的表现。

于是在中国新一代青年中,无论男女,都开始沉迷于新女性。

然而,这一抗争之路并不一帆风顺。

1931年,巴金出版了一篇在当时曾相当流行的长篇小说---《家》。

在书中,他描写了一群成长在富有的旧式封建家长制家庭中的年轻人,他们受到新文化的影响,努力同家中的传统道德和权威抗争,并向往自由。

然而在故事的最后,只有男主人公觉慧得到了自由---以离家出走为代价,而其他人的命运仍是未知数。

显然,当时的女性在与命运抗争,追求自由时所面临的障碍,远比男性更要强大得多。

除了反对绝对家长制权威和反对中国女性传统社会角色外,当时的改革家们还尝试着去改变女性的法律地位。

于1911年11月由女同盟会员林宗素等人发起组织的“女子参政同志会”就是中国最早、最有影响的女性参政团体。

中国参政女性运动出现了第一次高潮。

然而并未被当时的南京政府接受,在《临时约法》中,女性参政权仍被剥夺。

后来在五四运动时期,女性参政运动再次兴起,并最终胜利,并在中华民国的宪法中取得了正式的法律依据。

在20世纪20年代,无论是共产党还是国民党,都组建了妇女部,都通过决议给妇女以平等的人身权利和婚姻自由权。

虽然在当时,离婚已是个极为棘手的问题,孙中山的遗孀宋庆龄曾说,如果不答应妇女的离婚要求,她们就会失去对妇联和民主革命家所倡导的妇女自由的信任。

而在当时认同离婚便会和农民联合会产生矛盾,因为农民娶妻并不容易,而且他们也已经给了不愿嫁给他们的女孩很多彩礼。

但是,当时执政的中国国民政府仍于1930年颁布了在其上台就制定了的新法规:女子有权拒绝履行儿时父母为其订下的婚约,自己选择丈夫;女子与其兄弟享有同等的家庭财产继承权;妻子与丈夫拥有平等的离婚权。

并在翌年又颁布了新劳动法,规定男女同工同酬。

然而,对于未受过教育的女性来说,这些法律的影响并不大。

在农村,由于国家既没做宣传普及婚姻法的工作,也未给农村守法者以任何优待,据20世纪30年代和40年代对农村的调查,不但包办婚姻和儿子继承家产的情况仍然存在,而且连法律的变化都鲜为人知。

至于当时的女性就业问题,维新派人士梁启超在《论女学》中指出:“今中国之无人不忧贫也,则一人须养数人也。

所以酿成此一人养数人之世界者,其根源非一端,而妇人无业,实为最初之起点。

”以留日女学生为主体的女知识分子,把女性的经济独立作为妇女解放和振兴祖国的重要条件,主张女性独立。

如当时著名的女革命家秋瑾曾说过这样的话,“但凡一个人,只怕自己没志气;如有志气,何尝不可求一个自立的基础,自活的艺业呢?”而当时女性职业主要有如下几类,一:工厂女工,如纺织、烟草、火柴化工等行业;二:女佣,即到中产以上的家庭当姨娘、奶妈;三:从事文化教育事业,如学校教师、新闻记者、传教士、作家等;四:就职于社会各方面的普通职员,如商店、公司、银行、医院等;五:从业于娱乐机构,如电影演员、舞女、妓女等。

女性通过就业,从过去的家庭角色进入到了社会公共领域,获得了一定的社会身份,增强了女性的独立意识,为女性的解放树立了榜样,提供了途径,在一定程度上女性的家庭地位,为改变

传统的性别观念开辟了道路。

另一方面,女性的家庭和工作两者难以兼顾的角色冲突也开始出现,即“新思想”和“旧道德”的矛盾,既认同了女性接受社会化教育,鼓励女性自立自强,又认为女性的主要职责是做一个家庭的贤妻良母。

这一问题至今仍造成了很多工作女性尤其是在竞争压力较大的企业工作的女性的职业困境。

传统中国社会剥夺了女子的娱乐权利,除了少数富家女子有条件接触琴棋书画,多数女子只能在有限的空间重复过着单调乏味的生活。

中华民国建立以后,随着妇女解放运动的进一步发展,男女平等观念日益深入人心。

尊重女性成为社会的一种普遍要求和符合时代精神的行为尺度。

而西方的娱乐活动,如看电影、听收音机、跳舞、打高尔夫球等休闲娱乐方式逐渐为都市女性所接纳。

女性开始真正体会世俗社会多彩的休闲生活,更加关注自己的内心感受和精神需求。

以“华洋咸集一场”的上海为例,当时的都市女性的休闲活动极为丰富,可谓花样繁多,有看电影、戏剧,体育健身,参加舞会以及参加各自游乐活动如俱乐部、高尔夫球场、音乐店、跑马场、咖啡厅、酒吧等等。

此外,近代城市中上流社会女性的娱乐还有阅读、踏青、逛公园、养育花草、骑自行车、到市郊打猎等新型的大众娱乐。

而这些娱乐活动不仅对提升近现代中国女性的审美观念以及追求既健康又美丽的体格有重要作用,而且有助于女性拓展其在公共领域活动的空间,提高其社会地位。

此外,当女性参与到多种娱乐活动中,展示自身的活力和风采,这种身心开放的体验既是女性意识觉醒的突出表现,又进一步推动了女性意识的觉醒。

结语

总而言之,近代中国女子解放是一个渐次而深入的过程,涉及到女性的社会习俗、文化教育、婚姻家庭、经济生活、社会权利以及日常休闲等方方面面。

不仅包括了上层社会女流以及个别著名女性的生活变迁,还包括了城市和乡村大多数普通女性的解放过程。

而在这些看得见的物质方面变化之外,更重要的是由外在的改变而引起的女性内在精神的改变,特别是近代女性自我意识的觉醒。

她们不仅在经济生活领域开始独立就业,更加敢于追求自己的政治权益,并在社会生活的方方面面得到了全面的身心解放,培养了科学的审美观,能够享有丰富而健康的休闲生活。

在女性发展史和解放史上起到了承前启后的作用,结束了长达千年的女性压迫史,开启了男女平等的自由时代。

参考书目

伊佩霞,《剑桥插图中国史》,山东画报出版社,2002

陈望道,《恋爱婚姻女权》,复旦大学出版社,2010

王晓丹,《历史镜像---社会变迁与近代中国女性生活》,云南大学出版社,2011。