院落形态与尺度

- 格式:ppt

- 大小:8.39 MB

- 文档页数:39

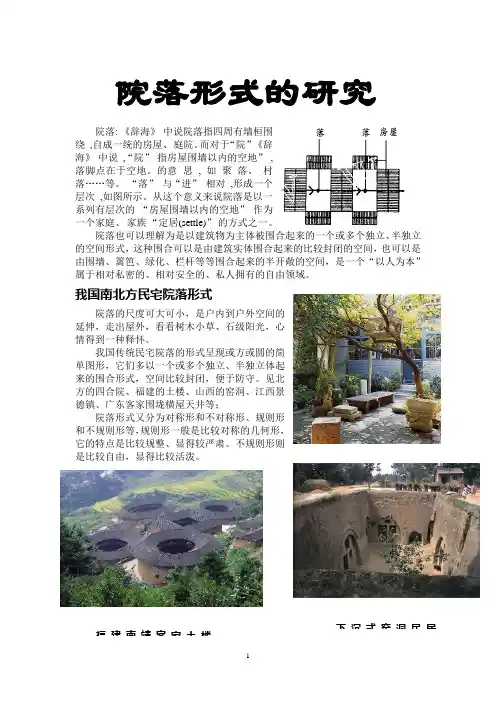

院落: 《辞海》中说院落指四周有墙桓围绕,自成一统的房屋、庭院。

而对于“院”《辞海》中说,“院”指房屋围墙以内的空地”,落脚点在于空地。

的意思, 如聚落、村落……等。

“落”与“进”相对,形成一个层次,如图所示。

从这个意义来说院落是以一系列有层次的“房屋围墙以内的空地”作为一个家庭、家族“定居(settle)”的方式之一。

院落也可以理解为是以建筑物为主体被围合起来的一个或多个独立、半独立的空间形式,这种围合可以是由建筑实体围合起来的比较封闭的空间,也可以是由围墙、篱笆、绿化、栏杆等等围合起来的半开敞的空间,是一个“以人为本”属于相对私密的、相对安全的、私人拥有的自由领域。

我国南北方民宅院落形式院落的尺度可大可小,是户内到户外空间的延伸,走出屋外,看看树木小草、石级阳光,心情得到一种释怀。

我国传统民宅院落的形式呈现或方或圆的简单图形,它们多以一个或多个独立、半独立体起来的围合形式,空间比较封闭,便于防守。

见北方的四合院、福建的土楼、山西的窑洞、江西景德镇、广东客家围垅横屋天井等;院落形式又分为对称形和不对称形、规则形和不规则形等,规则形一般是比较对称的几何形,它的特点是比较规整、显得较严肃。

不规则形则是比较自由,显得比较活泼。

下沉式窑洞民居福建南靖客家土楼影响院落形式的因素功能影响根据院落的功能可分为:住宅区院落、商业区院落、办公区院落、文化性院落、宗教性院落等。

同时,住宅区院落又分为:城市住宅小区院落、传统民居院落;办公区院落又分为:一般意义上的办公院落空间和政府办公院落;文化区院落分为:社会性的文化馆院落、博物馆院落和学校院落等;宗教院落形式多样,根据宗教信仰的不同,同时组成形式、景观装饰也有很大的不同,一般形式主要是指:寺、庙、教堂的院落等。

因此我们可以看出,院落功能作为影响院落形式的主要因素之一,在分析院落的主要形式中起着决定性的作用。

空间形式影响院落的空间形式又分为对称形和不对称形、规则形和不规则形等,规则形一般是比较对称的几何形,它的特点是比较规整、显得较严肃。

拙政园小沧浪水院空间分析拙政园小沧浪水院空间分析拙政园为中国江南私家园林中的翘楚之作。

始建于明代,代有更迭、加建改造。

现存园林分为东部、中部、西部三个相对独立的部分。

其中中部占全园面积的1/3,是全园精华所在,山水空间疏朗,景物层次丰富。

布局疏密相间,旷奥兼备。

小沧浪水院面积约为600 m2,约占拙政园中区的面积的1/20。

在拙政园腰门之西,位于见山楼景线的尽端,院落虽小,但曲折有致,空间变化丰富。

小沧浪水院在整个园林的景域组织中是属于幽深屈曲,深邃回合的景物空间。

水院不大,却匠心独运,是利用建筑和水体创造奥如景域的典型。

在景域的组织中,以建筑为骨架,配合水体、植物、山石等,形成幽深宛曲的景域特征。

张家骥先生在其所著的《中国造园论》中把中国传统的园林空间意识概括为“视觉莫穷,往复无尽”。

中国传统园林景物空间的构图强调“远”,这种景观特征的组织与景观的尺度有关,而在私家园林中由于用地有限,如何在有限的空间中营造“远”的景观特征,视觉莫穷,是很重要的原则。

往复无尽则是从可游的角度来说,要在有限的空间里使人有游之不尽的感觉。

从静态观赏的角度,有尽则塞,无尽则远。

前人刘熙载在《艺概》中提到:“意不在尽,以不尽尽之”。

在拙政园总体的布局上,小沧浪水院位于园北尽端,小沧浪以南至最北端的见山楼,构成了拙政园在主要厅堂远香堂以西的南北方向上的一个纵深的景线。

在这条景线的组织中,见山楼以南布置了曲桥、荷风四面亭、香洲等增加空间的层次,突出景域的深邃特征。

小沧浪位于景线的尽端,采取不尽尽之的手法来处理可以突出景物空间的深远感(见图1)。

在小沧浪水院以北、以西不大的空间范围内又布置了三个大小、形态各异的院落空间,避免了空间一望而尽的单调,增加了空间的变化,体现了往复无尽的空间组织特征。

下面拟从以上两个方面来分析小沧浪水院的构成特色与处理手法。

1.一视觉莫穷(一)空间深度的处理隔是传统园林中常用的营造幽深景物空间的手法。

庭院建筑设计标准规范在庭院建筑设计中,标准规范起着重要的指导和保障作用。

以下是庭院建筑设计标准规范的一些基本要求。

1. 庭院布局:庭院的布局应合理、美观,并充分考虑庭院周边环境和功能需求。

设计要根据庭院面积、形状等因素,确定庭院的主题和格局,使其整体布局与整个建筑风格相协调。

2. 庭院尺度:庭院的尺度应与建筑物相适应,不宜过小或过大。

一般来说,庭院的宽度应为建筑物长度的1/2到2/3,庭院的长度应为建筑物宽度的1/2到2/3。

3. 绿化设施:庭院设计要注重绿化设施的规划和布置。

包括植物的选择、排列和养护等。

要根据庭院的功能需求,选择适宜的植物类型,包括花草、树木和灌木等。

同时还需要考虑植物的生长条件,如日照、水源等。

4. 地面铺装:庭院的地面铺装要美观、实用。

可以选择天然材料如花岗岩、青砖等,也可以选择环保材料如人造草坪、木地板等。

地面铺装要考虑人行、车行的需求,同时考虑防滑、防水等特性。

5. 照明设计:庭院的照明设计要合理、舒适。

要为庭院内各个区域设计适宜的照明设施,保证夜晚的亮度和安全性。

照明设施的选择和安装位置要在设计之初就进行规划,并与庭院的整体风格相协调。

6. 排水系统:庭院的排水系统要设计合理,防止积水和浸水现象发生。

可以采用排水沟、排水管道等方式进行排水。

同时,要考虑庭院的自然环境,防止雨水流入建筑物内。

7. 设施配置:庭院的设施配置要满足功能需求。

根据庭院的用途和用户需求,配置适当的休闲设施如休息椅、凉亭等。

同时,还可以考虑添加水景、雕塑等元素,增添庭院的美观度。

综上所述,庭院建筑设计标准规范在庭院建设中起着重要作用。

设计人员在设计庭院时要根据这些规范,保证庭院的美观度以及功能性,使庭院成为人们休闲娱乐和放松心情的好地方。

初识中国传统建筑的院落式布局——浅析与继承几乎翻开任何一本有关中国古代建筑史的书籍,作者无不竭力感叹中国古代建筑体系是延续时间最长,从未中断,特征明显而稳定,传播范围甚广,有很强的适应能力的建筑体系。

确实,通过浅显的建筑是的学习,可以发现,多数建筑,经过漫长的历史,难免不掺杂外来的影响,从而在结构,布置等诸多方面发生巨大变化,终至在某一时期脱离原型。

而中国的传统建筑经历了长久的时间,影响了广大的区域,虽然在艺术工程方面无可置疑的进化大极高的程度,但是却始终不脱离其原始面目。

尤其再联想到我们并不简单的民族历史,各种宗教上,思想上,政治组织上的变化,以及诸如印度佛教传入等与强盛的外族在思想上的接触。

如此源远流长的建筑体系确实值得大书特书。

之所以产生这种现象,是由于中国古代的建筑以木构为主,采用院落式布局的特征已基本成熟稳定,并与礼制和风俗相结合,使得外来建筑体系或风格已不能动摇这个传统。

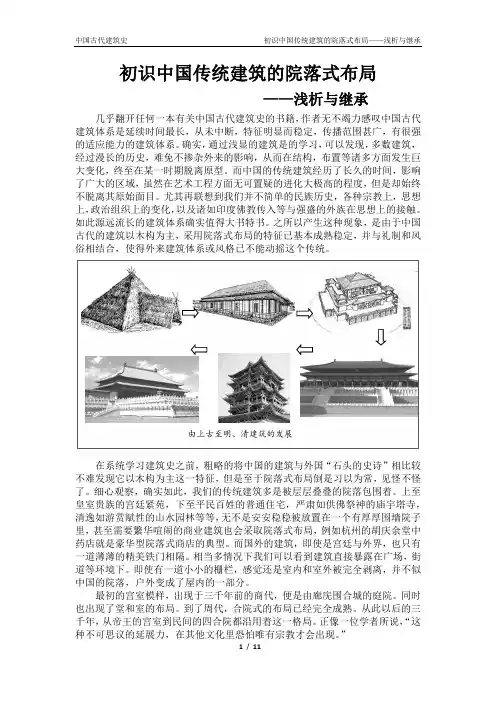

由上古至明、清建筑的发展在系统学习建筑史之前,粗略的将中国的建筑与外国“石头的史诗”相比较不难发现它以木构为主这一特征,但是至于院落式布局倒是习以为常,见怪不怪了。

细心观察,确实如此,我们的传统建筑多是被层层叠叠的院落包围着。

上至皇室贵族的宫廷紧苑,下至平民百姓的普通住宅,严肃如供佛祭神的庙宇塔寺,清逸如游赏赋性的山水园林等等,无不是安安稳稳被放置在一个有厚厚围墙院子里,甚至需要繁华喧闹的商业建筑也会采取院落式布局,例如杭州的胡庆余堂中药店就是豪华型院落式商店的典型。

而国外的建筑,即使是宫廷与外界,也只有一道薄薄的精美铁门相隔。

相当多情况下我们可以看到建筑直接暴露在广场,街道等环境下。

即使有一道小小的栅栏,感觉还是室内和室外被完全剥离,并不似中国的院落,户外变成了屋内的一部分。

最初的宫室模样,出现于三千年前的商代,便是由廊庑围合城的庭院。

同时也出现了堂和室的布局。

到了周代,合院式的布局已经完全成熟。

从此以后的三千年,从帝王的宫室到民间的四合院都沿用着这一格局。

探讨城市小尺度住宅区的围合式布局形态摘要:住宅小区是城市土地利用的基础,是由城市的多条道路围合而成的城市土地的集合。

其布局形态和规模大小会直接影响到整个城市格局的形态和规模。

目前,我们城市居住以居住小区为基本单元。

我国城市居住小区模式给城市带来诸多问题和隐患的主要原因是其规模大、空间界面不完整。

因此,本文从住宅区开发为切入点,探讨小尺度住宅区的围合式布局形式。

关键词:城市住宅街区;小尺度;围合式布局1、前言居住区围合式布局的要求是城市界面在四个方向上的相对完整性。

西方传统并没有区分建筑的不同朝向的布局,它适用于建筑的各种朝向。

相对而言,中国人更注重建筑物的朝向,以坐北朝南为最佳选择。

城市居住区往往不采用东西走向,导致城市居住区东西边界不完整。

因此,有必要从设计上弥补东西向的建筑布局,形成完整的街区空间。

2、街区尺度在空间上对建筑布局的控制我国在住宅建筑形式的规划标准方面,相关的规划法规(以控制性详细规划为主)主要采用容积率、建筑密度、绿地率等指标来控制住宅建筑的布局形式。

在这三个指标的严格控制下,相对“小”的块体边界决定了建筑布局形式的紧凑,从而形成“精致”的空间肌理;相反,相对“大”的块体边界,在相对宽松的容积率和高度限制指标下,对建筑布局形式有多种可能性;也在控制着城市的规划发展格局。

控制地块的大小可以间接控制建筑的布局。

因此,在一定范围内控制城市居住区的规模,意味着从源头上控制建筑布局,有利于城市规划和管理。

小尺度规模的住宅小区更利于形成精致的建筑空间布局形态。

3、小尺度围合布局便于塑造开放街道空间每一个住宅小区都是由城市道路切割而成,城市道路的通达性也是城市拥堵的主要原因,每个封闭的住宅小区意味着地图上一个城市的交通盲点,很多封闭小区是不允许内部道路对外开放的,小区本身也是一个交通的死角,一些道路不得不绕开住宅小区而进行规划,一些小微道路起到了城市交通毛细血管的作用。

封闭小区特别是大尺度的封闭小区,就相当于堵住了部分城市道路的毛细血管,将所有车流的压力集中在主干道上,是城市拥堵的因素之一。

传统街巷空间的形态特征分析及其现代化传承摘要:街巷,是中国传统居住环境中的重要组成部分,我们一方面应加强对街巷的保护和更新;另一方面应深入对街巷内涵的挖掘,使其更具有实际意义。

本文通过对街巷空间的研究,试图寻找出这一传统空间的特征并探讨其在现代设计中的传承之道,并通过对磁器口的实例分析,进一步探讨了这种可能。

关键词:外部空间,街巷,场所,磁器口改造在悠久的历史规划中,“街--巷--院落”是我国城市空间组织的基本模式,街巷是其重要组成部分。

但随着社会经济的飞速发展,传统的居住形式正在被逐渐取代,我们的城市空间越来越多的向西方建筑--(围合)广场的形式转变,居住空间越来越硬性,远不如街巷空间的功能多用,情感柔性亲切。

一、街巷概念的界定1、古语中的街巷概念在古代,街巷都有道路的意思, 但又有区别, 其涵义不尽相同。

李劲松《园院宅释》:“巷:小于街的房间道,胡同。

”古时一般对直者称“街”,曲者称“巷”,是指城市中较窄小的街道。

春秋时,赵国首相蔺相如避让廉颇处之“回车巷”、颜回的居陋巷及“六尺巷”等即是。

2、建筑书籍中有关街巷的论述至今尚未有人对街巷空间给予建筑学上的严格定义,但在某些相关著述中也有所阐释,各有侧重:梁霄《传统城镇实体环境设计》:“街巷是城镇形态的骨架和支撑,街为城镇级道路,巷为街的分支,街巷布局多呈树枝状分布,街为干,巷为支。

”侯幼斌《中国建筑美学》:“各栋单体建筑横向毗邻布置,即为联排式布局,这主要出现在沿街、沿江等高线布置的街道店铺与街巷民居。

这种布局方式,……既可形成整齐有机的直街,又可形成自然、随机的弯转。

”2、本文中的概念街巷是住宅与大街联系的通道,是居民生活的舞台,与中国传统的城市格局和居住形态有着不可分割的联系。

二、街巷与空间尺度1、空间形态中的街巷与院《建筑空间组合论》提出:外部空间主要是借建筑体而形成的,而街巷正是借住宅而形成。

一方面我们可以视其从外部包围着住宅,联系着住宅;另一方面,我们也可以将其视作是被住宅从两侧面围合而形成,巷与住宅存在着这种图底反转关系。

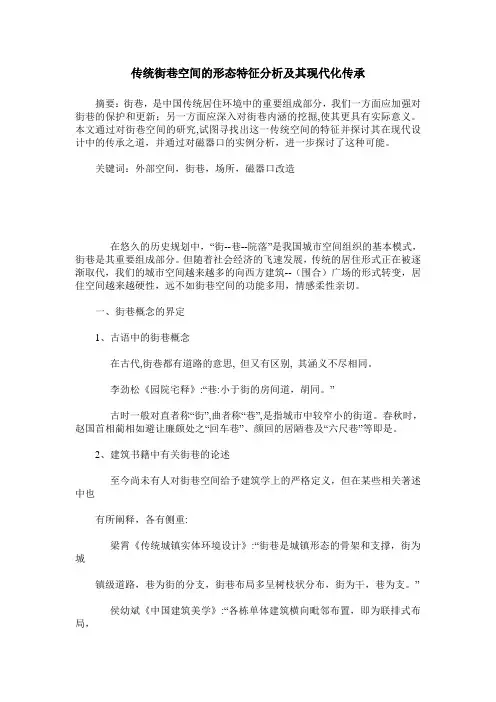

别墅庭院分类及特点一、别墅庭院从布局上说分为三大类:规则式、自然式、混合式。

规则式风格的构图多为几何图形,垂直要素也常为规则的球体、圆柱体、圆锥体等。

规则式庭院又分为对称式和不对称式,对称式有两条中轴线,在庭院中心点相交,将庭院分成完全对称的4个部分,规则对称式庭院庄重大气,给人以宁静、稳定、秩序井然的感觉;不对称式庭院的两条轴线不在庭院的中心点相交,单种构成要素也常为奇数,不同几何形状的构成要素布局只注重调整庭院视觉重心而不强调重复。

相对于前者,后者较有动感且显活泼。

自然式庭院是完全模仿纯天然景观的野趣美,不采用有明显人工痕迹的结构和材料。

设计上追求虽由人做,宛如天成的美学境界。

即使一定要建的硬质构造物,也采用天然木材或当地的石料,以使之融入周围环境。

大部分庭院兼有规则式和自然式的特点,这就是混合式庭院。

这有三类表现形式,一类是规则的构成元素呈自然式布局,欧洲古典贵族庭院多有此类特点;第二类是自然式构成元素呈规则式布局。

如北方的四合院庭院;第三类是规则的硬质构造物与自然的软质元素自然连接,新近的上海别墅庭院大部分场地尽管不对称,但靠近住宅的部分还是规则的,你可以将方形或圆形的硬质铺地与天然的植物景观和外缘不规则的草坪结合在一起。

如果一块地既不是严格的几何形状又不是奇形怪状的天然状态,此法可在其中找到平衡。

二、庭院从文化风格上可以分为以下几大类目前从文化风格上私家庭院可分为中式、日式、美式、意式、法式、英式、德式、地中海式、浪漫主义田园式、现代式。

可总结为四大流派:亚洲的中式和日式、欧洲的法式和英式。

常见的做法是根据建筑物的风格来大致确定庭园的类型,重要的是要考虑到花园与建筑物之间的协调性。

中式庭院泼墨山水中式庭院有三个支流:北方的四合院庭院、江南的写意山水、岭南园林。

设计理念:中国传统的庭院规划深受传统哲学和绘画的影响,甚至有“绘画乃造园之母”的理论,最具参考性的使明清两代的江南私家园林。

中式庭院有三个支流:北方的四合院庭院、江南的写意山水、岭南园林;其中以江南私家园林为主流,重视寓情于景,情景交融,寓义于物,以物比德,人们把作为审美对象的自然景物看作是品德美,精神美和人格美的一种象征。

□薛航摘要:“乔家大院”以其独特的建筑艺术风格成为晋中民居的典型代表之一,享誉海内外。

其中的建筑布局艺术更是其地域性和文化性的高度反映,堪称我国北方民居建筑中的一朵奇葩。

本文将就“乔家大院”建筑布局的特点作出整理,并归类分析其构成的原因。

关键词:乔家大院建筑布局特色建筑布局成因“乔家大院”建筑布局特点及其成因探析“乔家大院”位于山西省祁县乔家堡村。

“乔家大院”是俗称,原名为“在中堂”(图一)。

明清之际,晋中一带商贾云集。

中国当时最为重要的商业团体之一———晋商,以其特有的经营方式,在当时的商界角逐中称雄一时。

这个时期,因为封建社会的制约性,商人们没有将全部利润转为商业投资,而是买田置宅物化了他们相当部分的商业财富,并以此作为传家守财的首要途径。

“乔家大院”始建于1756年,屋主曾是被称为“亮财主”的清朝末年著名晋商乔致庸。

现有的“乔家大院”实质上仅为乔家历史上所经营的建筑群的四分之一左右,因历史原因仅余“在中堂”尚保存完好。

“乔家大院”开发较早,加之其所处的优越地理环境和影视作品的广泛宣传,使其成为晋商民宅的典型代表,声名远播。

一、“乔家大院”的布局特点“乔家大院”是一座典型的中国北方家族聚居型院落式建筑群。

整座大院由六个主要院落组成,每个院落内又有小院落近20个,房屋313间,共计占地8724平方米,建筑面积达3870平方米。

从东侧的大门进入“乔家大院”,先入眼帘的是一条长达80米的笔直的石甬道,而六个主要院落以此甬道为中轴线分布于甬道两侧,呈南北两排。

本文将“乔家大院”的六座院落以逆时针顺序进行编号,便于在下文的论述中说明,即东北面建造最早的“老院”为第1号院,对称的东南方向的院落为6号院(图二)。

各院大门都面向甬道,但是门与门不相对照。

大院西侧甬道的尽头是乔家祠堂,与大门遥相对应。

大院内的多数房屋为单层建筑,仅有东北和正北面两座院落的“正房”和“倒座”是双层建图一乔家大院轴测图图二①1号院②2号院③3号院筑。

居住区规划布局的六种形式从城市空间的角度讲,居住区是城市空间的重要层次与节点,上通城市下达小区、组团直到住宅内外空间,各空间层次有不同尺度和形态。

根据居住区规划布局的实态可概括以下主要形式,大力提昌节约、集约式布局:一、片块式布局住宅建筑在尺度、形体、朝向等方面具有较多相同的因素,并以日照间距为主要依据建立起来的紧密联系所构成的群体,它们不强调主次等级,成片成块,成组成团地布置,形成片块式布局形式。

一些居住区常采取与体制结构的行政区划相一致的布局形式,按体制规模划分地块,各地块配以相应的公共设施,并遵循日照间距布置建筑,因而自然地形成片块式布局形式,如北京五路居居住区,规整地将基地划分了四个居住小区片块,分别在各地块内配以小区中心,四个小区又配置一个共同的居住区中心,形成“居住区—居住小区”二级体制结构的片块式布局。

吉林市通潭大路居住区,则将基地细分出20个居住组团地块,每个组团用地2.5~5hm2,分别在每个组团配置相应的活动中心,20个居住组团共同的居住区中心沿干道布置,形成“居住区—居住组团”二级体制结构的片块式布局。

上海曲阳新居住区,则按居住区—居住小区—居住组团”的体制结构划分用地分别设置各级中心,形成三级体制结构的片块式布局。

二、轴线式布局空间轴线或可见或不可见,可见者常为线性的道路、绿带、水体等构成,但不论轴线的虚实,都具有强烈的聚集性和导向性。

一定的空间要素沿轴布置,或对称或均衡,形成具有节奏的空间序列,起着支配全局的作用。

如上海三林苑小区,以一步行水街为中心构成“水”轴线布局形式。

百米长形水池,配以不锈钢群鱼雕塑、小天使喷泉、天然巨石、植草砖、架空层、孤形长廊,并以大片草坪(7500m2)衬托,具有显明的欧陆风格。

广州东辉广场居住区,为一“路”轴线式布局,其特点是面对纵横两条城市干道穿越基地的不利条件,因势利导运用轴线式布。

局手法,将公共服务设施绕两干道交叉口布置,形成聚合强大的居住区中心,同时用纵贯南北的步行绿带——绿轴,将基地南北边界滨河绿地连成一气,绿带内布置小学、托幼等日常性公共设施,成为有生气的信息传递纽带,各组团与绿带相通。