f16战斗机模型图纸

- 格式:pdf

- 大小:6.35 KB

- 文档页数:1

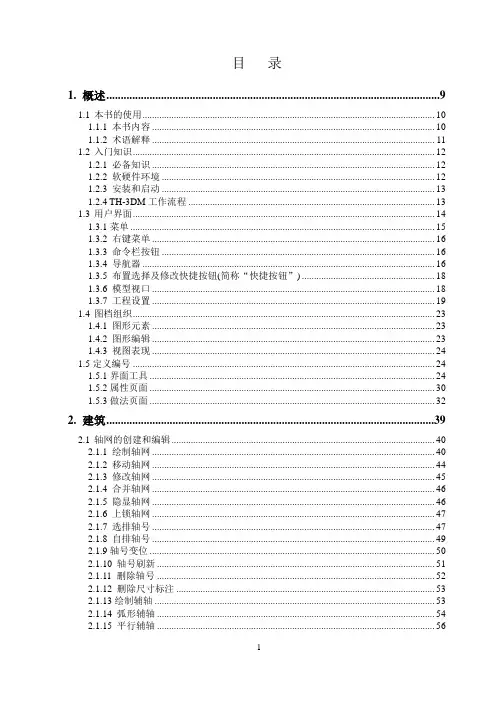

目录1. 概述 (9)1.1本书的使用 (10)1.1.1 本书内容 (10)1.1.2 术语解释 (11)1.2入门知识 (12)1.2.1 必备知识 (12)1.2.2 软硬件环境 (12)1.2.3 安装和启动 (13)1.2.4 TH-3DM工作流程 (13)1.3用户界面 (14)1.3.1菜单 (15)1.3.2 右键菜单 (16)1.3.3 命令栏按钮 (16)1.3.4 导航器 (16)1.3.5 布置选择及修改快捷按钮(简称“快捷按钮”) (18)1.3.6 模型视口 (18)1.3.7 工程设置 (19)1.4图档组织 (23)1.4.1 图形元素 (23)1.4.2 图形编辑 (23)1.4.3 视图表现 (24)1.5定义编号 (24)1.5.1界面工具 (24)1.5.2属性页面 (30)1.5.3做法页面 (32)2. 建筑 (39)2.1轴网的创建和编辑 (40)2.1.1 绘制轴网 (40)2.1.2 移动轴网 (44)2.1.3 修改轴网 (45)2.1.4 合并轴网 (46)2.1.5 隐显轴网 (46)2.1.6 上锁轴网 (47)2.1.7 选排轴号 (47)2.1.8 自排轴号 (49)2.1.9轴号变位 (50)2.1.10 轴号刷新 (51)2.1.11 删除轴号 (52)2.1.12 删除尺寸标注 (53)2.1.13绘制辅轴 (53)2.1.14 弧形辅轴 (54)2.1.15 平行辅轴 (56)2.1.18 线性标注 (59)2.1.19 角度标注 (59)2.1.20 对齐标注 (60)2.1.21 识别轴网 (60)2.2柱子的创建和编辑 (62)2.2.1 柱体布置 (62)2.2.2 识别柱、暗柱 (64)2.3墙体的创建和编辑 (67)2.3.1 墙体布置 (67)2.3.2 识别砼墙 (77)2.3.3 识别砌体墙 (78)2.4梁体的创建和编辑 (80)2.4.1 梁体布置 (80)2.4.2 识别梁体 (85)2.5板体的创建和编辑 (87)2.5.1 板体布置 (87)2.5.2 识别板筋 (88)2.6门窗的创建和编辑 (88)2.6.1 门窗布置 (88)2.6.2 识别门窗 (94)2.7板洞的创建和编辑 (95)2.7.1 板洞布置 (95)2.8梯段的创建和编辑 (96)2.8.1 梯段布置 (96)3. 管线 (98)3.1管道的创建和编辑 (99)3.1.1 创建管道 (99)3.1.2 编辑管道 (104)3.1.3 识别管道 (106)3.1.4 识别立管系统图 (111)3.1.5 轴测图转换 (113)3.2风管的创建和编辑 (116)3.2.1 创建风管 (116)3.2.2 编辑风管 (117)3.2.3 识别风管 (118)3.3地热盘管的创建和编辑 (119)3.2.1 创建地热盘管 (119)3.3.2 编辑地热盘管 (119)3.4柔性软风管创建和编辑 (120)3.4.1 创建柔性软风管 (120)3.5电线创建和编辑 (120)3.5.1 创建电线 (120)3.5.2 编辑电线 (121)3.5.3 识别电线 (121)3.6.2 编辑配管 (121)3.6.3 识别配管 (121)3.7电缆创建和编辑 (122)3.7.1 创建电缆 (122)3.7.2 编辑电缆 (123)3.7.3 识别电缆 (123)3.8管线编号创建和编辑 (123)3.8.1 创建管线编号 (123)3.8.2 编辑电线配管 (125)3.8.3 识别管线编号 (125)3.9系统编号创建和编辑 (126)3.9.1创建系统编号 (126)3.9.2 编辑系统编号 (126)3.9.3 识别系统编号 (127)CAD系统图1 (127)CAD系统图2 (130)3.9.4 识别编号 (132)3.10线槽创建和编辑 (132)3.10.1 创建线槽 (132)3.10.2 编辑线槽 (132)3.10.3 识别线槽 (133)3.11桥架创建和编辑 (133)3.11.1 创建桥架 (133)3.11.2 编辑桥架 (133)3.11.3 识别桥架 (133)3.12母线创建和编辑 (133)3.12.1 创建母线 (133)3.12.2 编辑母线 (134)3.12.3 识别母线 (134)3.13防雷线创建和编辑 (134)3.13.1 创建防雷线 (134)3.13.2 编辑防雷线 (134)3.13.3 识别防雷线 (134)3.14多管绘制 (134)3.15跨层桥架 (136)3.16管沟土方 (137)3.16.1 创建管沟 (137)3.16.2 编辑管沟 (137)3.17电缆沟土方 (137)3.17.1 创建电缆沟 (137)3.17.2 编辑电缆沟 (138)3.18灯带 (138)3.18.1 创建灯带 (138)3.19.1 创建剔槽 (138)3.19.2 编辑剔槽 (139)3.20冷媒管 (139)3.20.1 创建冷媒管 (139)3.20.2 编辑冷媒管 (141)4. 设备 (142)4.1水泵 (143)4.1.1创建水泵 (143)4.1.2编辑水泵 (145)4.1.3识别水泵 (145)4.2喷淋头 (146)4.2.1创建喷淋头 (146)4.2.2编辑喷淋头 (148)4.2.3识别喷淋头 (148)4.3散热器 (148)4.3.1创建散热器 (148)4.3.2编辑散热器 (148)4.3.3识别散热器 (148)4.4识别材料表 (148)4.5设备布置命令一览表 (152)5. 附件 (154)5.1管道阀门 (155)5.1.1管道阀门的创建 (155)5.1.2 管道阀门的编辑 (155)5.1.3 识别管道阀门 (155)5.2管道法兰 (155)5.2.1 管道法兰的创建 (155)5.2.2 管道法兰的编辑 (158)5.2.3 识别管道法兰 (158)5.3管道仪表 (158)5.3.1 管道仪表的创建 (158)5.3.2 管道仪表的编辑 (159)5.3.3 识别管道仪表 (159)5.4套管 (159)5.4.1 套管的创建 (159)5.4.2 套管的编辑 (160)5.4.3 识别套管 (160)5.5管道支架 (160)5.5.1 管道支架的创建 (160)5.5.2 管道支架的编辑 (161)5.5.3 识别管道支架 (161)5.6其它附件 (161)5.6.1 其它附件的创建 (161)5.7风管阀门 (162)5.7.1 风管阀门的创建 (162)5.7.2 风管阀门的编辑 (162)5.7.3 识别风管阀门 (162)5.8风管法兰 (162)5.8.1 风管法兰的创建 (162)5.8.2 风管法兰的编辑 (162)5.8.3 识别风管法兰 (163)5.9风管支吊架 (163)5.9.1 风管支吊架创建 (163)5.9.2风管支吊架的编辑 (163)5.9.3识别风管支吊架 (163)5.10线槽支吊架 (163)5.10.1 线槽支吊架创建 (163)5.10.2 线槽支吊架的编辑 (164)5.10.3 识别线槽支吊架 (164)5.11桥架支吊架 (164)5.11.1 桥架支吊架创建 (164)5.11.2 桥架支吊架的编辑 (164)5.11.3 识别桥架支吊架 (164)5.12接线盒 (165)5.12.1 接线盒创建 (165)5.12.2接线盒的编辑 (166)5.12.3识别接线盒 (166)5.13穿刺线夹 (166)5.13.1 穿刺线夹创建 (166)5.13.2穿刺线夹的编辑 (169)5.13.3识别穿刺线夹 (169)6. 其它 (170)6.1点 (171)6.2线 (171)6.3面 (171)6.4路径曲面 (172)7. 图纸 (173)7.1导入图纸 (174)7.2图片导入 (175)7.3管理图纸 (175)7.4分解图纸 (176)7.5缩放图纸 (176)7.6清空图纸 (177)7.7图层控制 (177)7.8图层管理 (178)7.9全开图层 (179)7.12底图褪色 (180)7.13恢复褪色 (181)7.14过滤选择 (181)7.15查找替换 (182)7.16相同替换 (183)7.17文字合并 (183)7.18文字炸开 (185)8. 辅助功能 (187)8.1设备连管道 (189)8.2设备连风管 (190)8.3设备连管线 (192)8.4绕梁调整 (195)8.5交叉立管 (196)8.6交线断开 (196)8.7喷淋管径 (196)8.8转换上下喷 (198)8.9管坡修改 (199)8.10风管连接 (200)8.11管连风口 (202)8.12管线互配 (203)8.13桥架配线 (206)8.15散连立管 (209)8.16散连管线 (210)8.17立连干管 (210)8.18选跨越管 (210)8.19系统类型 (211)8.20回路编号 (212)8.21分组编号 (212)8.22材质库 (213)8.23图库管理 (214)8.24增加接口 (217)8.25沟槽卡箍设置 (218)8.26风管设置 (222)8.27敷设方式设置 (222)8.28电气合管 (223)8.29管线合并 (224)8.30消连立管 (225)8.31消连管道 (229)8.32虚拟桥架 (231)8.33高度调整框 (233)8.34管线连灯带 (234)8.35设备高度调整 (235)8.36放坡系数设置 (235)8.36管沟宽度设置 (236)9. CAD操作 (238)9.1撤销 (240)9.2恢复 (240)9.3复制 (240)9.4属性匹配 (240)9.5删除 (242)9.6移动 (243)9.7镜像 (243)9.8旋转 (243)9.9偏移 (243)9.10延伸 (244)9.11修剪 (244)9.12打断 (244)9.13倒角 (245)9.14圆角 (245)9.15合并 (245)9.16对齐 (246)10. 构件管理 (247)10.1定义编号 (248)10.2构件管理 (248)10.2.1 图形管理 (248)10.2.2 零星管理 (249)10.3拷贝楼层 (253)10.4构件查询 (256)10.5构件筛选 (256)10.6编号修改 (258)10.7复制做法 (259)10.8删除做法 (260)10.9做法维护 (260)10.10清单维护 (262)10.11定额维护 (263)11. 视图 (264)11.1多层组合 (265)11.2构件显示 (266)11.3构件辨色 (267)11.4隐藏构件 (269)11.5图形刷新 (270)11.6属性图示 (270)11.7属性浮示 (271)11.8CAD视图转屏 (272)11.9CAD界面 (273)11.12标注标高 (275)12. 工具 (276)12.1查询面积 (278)12.2查询距离 (278)12.3计算工具 (278)12.4捕捉设置 (278)12.5系统选项 (278)12.6算量选项 (281)12.6.1 工程量输出 (281)12.6.2 计算规则 (283)12.6.3 构件颜色 (284)12.6.4 属性显示 (286)12.6.5 构件选项 (287)12.6.6构件关联 (287)13. 报表 (289)13.1图形检查 (290)13.2回路核查 (292)13.3快速核量 (295)13.4漏项检查 (296)13.5三箱设置 (296)13.6分析、统计 (297)13.7预览统计 (299)13.7.1预览统计 (299)13.7.2 浏览统计内挂做法 (303)13.8报表 (305)13.8.1 报表设计 (305)13.9自动套做法 (311)13.9.1 做法模板编制 (312)13.9.2 编辑自动判断条件 (313)13.10手工算量 (314)13.10.1 项目列表区 (315)13.10.2 创建工程区 (317)14. 图量对比 (324)14.1图纸对比 (325)14.2工程对比 (325)15. 碰撞检查 (329)1. 概述本章内容包括⏹本书的使用⏹入门知识⏹用户界面⏹图档组织⏹定义编号本章详尽阐述安装算量软件TH-3DM(简称3DM)的相关理念和软件约定,这些知识对于您学习和掌握3DM是不可缺少的,请仔细阅读。

纪念F16战机设计师逝世:美国“战机黑手党”造就F-16神话摘自《环球时报》在军事迷中,F-16“战隼”战斗机的大名可谓如雷贯耳,它以其优良的性能,4000多架的产量,40多个国家和地区空军共同采用,成为最受欢迎的国际战斗机。

2月8日,F-16战斗机的设计者、神秘的“战机黑手党”成员之一———美国洛克希德•马丁公司飞机设计师哈里•希尔雷克去世,享年89岁。

中国歼-5的震撼希尔雷克1941年在密歇根大学毕业后,进入加州飞机公司的圣迭戈飞机制造厂,后来加州飞机公司与电船公司合并组建通用动力公司,他被分配到新公司的沃斯堡工厂工作。

在那里,希尔雷克一连负责了好几个重大战机设计项目。

每当谈及F-16战斗机时,希尔雷克总是激动地说:“那是一小撮危险分子创造的奇迹。

”故事得从越南战争说起。

当时美国空军投入了颇为先进的F-4、F-105战斗机,再加上训练有素的飞行员,本想控制制空权。

没想到,越南飞行员驾驶没有雷达和导弹的中国歼-5战斗机,居然把美国战机打得落花流水。

消息传到国内,美国航空界一片哗然,五角大楼和飞机制造公司老板认为,失败的原因是美国飞机的雷达和导弹不够灵敏,应该制造更大更精密的战机,而希尔雷克认为美国空军需要装备和中国歼-5重量相近、但动力和电子系统更先进的轻型战机,依靠机动优势来夺取制空权。

但当时整个美国航空界都被“大飞机”迷住了,作为一个“被完全孤立的孟什维克”(希尔雷克自嘲,意为“少数派”),希尔雷克只能服从公司的决定,参与重达36吨的F-111战斗机的设计研制,用他的话说,这又是“一头带翅膀的猪”。

“战机黑手党”诞生1964年,希尔雷克因陪同测试F-111原型机,来到美国空军埃格林基地。

基地司令官邀请他到军官俱乐部,正好碰到几个军官在高谈阔论。

希尔雷克是个不喜欢喧哗的人,但主人坚持让他见一见基地里的奇人———绰号“成吉思汗”的约翰•伯伊德少校。

这位基地上下赞为“最棒战机杀手”的家伙总是对飞机设计师吹毛求疵,经常语出不逊。

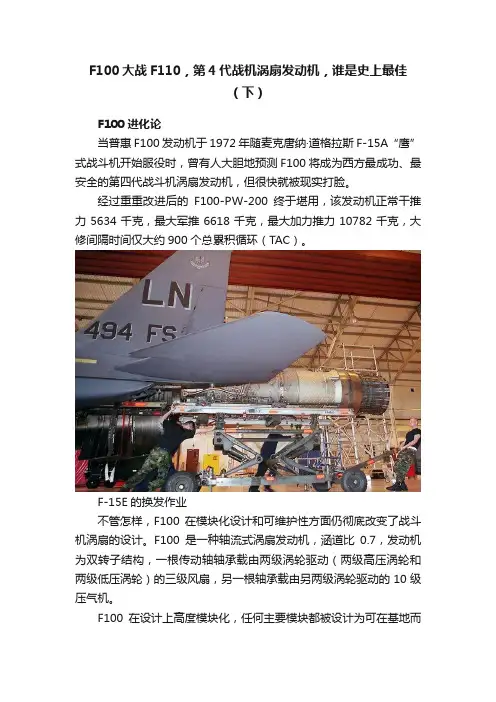

F100大战F110,第4代战机涡扇发动机,谁是史上最佳(下)F100进化论当普惠F100发动机于1972年随麦克唐纳·道格拉斯F-15A“鹰”式战斗机开始服役时,曾有人大胆地预测F100将成为西方最成功、最安全的第四代战斗机涡扇发动机,但很快就被现实打脸。

经过重重改进后的F100-PW-200终于堪用,该发动机正常干推力5634千克,最大军推6618千克,最大加力推力10782千克,大修间隔时间仅大约900个总累积循环(TAC)。

F-15E的换发作业不管怎样,F100在模块化设计和可维护性方面仍彻底改变了战斗机涡扇的设计。

F100是一种轴流式涡扇发动机,涵道比0.7,发动机为双转子结构,一根传动轴轴承载由两级涡轮驱动(两级高压涡轮和两级低压涡轮)的三级风扇,另一根轴承载由另两级涡轮驱动的10级压气机。

F100在设计上高度模块化,任何主要模块都被设计为可在基地而不是维修站进行拆卸和更换,其风扇、核心机、低压涡轮、尾喷管和附件机匣都可以分别拆卸和更换,而无需拆卸发动机的其余部分。

在忍受了F100的可靠性和耐久性问题近十年后,美国空军在1983年推出“替代战斗机发动机”计划,为F-15和F-16战斗机引入通用电气的F110作为替代发动机,这刺激了普惠研制出F100-PW-220改进型。

这款经过升级的发动机通过改进压气机的空气动力学特性、冷却效率以及更有效地将压气机引出的冷却空气输送到发动机热区,从而大大提高了可靠性、耐用性和稳定性,从根本上解决了发动机失速问题。

上述改进使F100-PW-220两次大修间隔提高到4300个总累积循环(TAC),相当于大约7年的运行时间。

发动机最大干推力和最大加力推力与-200保持一致。

F100-PW-220还引入了另一项旨在提高发动机的安全性和可靠性的重大升级,尽管该发动机保留了传统的液压机械控制系统作为备份,但引入了全新设计的数字电子发动机控制以及发动机诊断单元,能记录整个发动机性能数据,便于维护和故障排除。

怎样设计一架航模飞机按照现成的图纸制作一架模型飞机,不是一件太难的事。

但是,如果根据您的需要自己设计制作一架飞机,恐怕就具有一定的挑战性了。

当您要下手设计制作时,会遇到很多需要解决的问题。

如:为什么要选用这个翼型、翼展和翼弦是怎么确定的、机身长度应该是多少、尾翼的面积需要多大、各部件的位置应该放在哪里等等。

好在现在的由有关书籍较多,只要认真学习归纳,就能找到答案。

第一步,整体设计。

1。

确定翼型。

我们要根据模型飞机的不同用途去选择不同的翼型。

翼型很多,好几千种。

但归纳起来,飞机的翼型大致分为三种。

一是平凸翼型,这种翼型的特点是升力大,尤其是低速飞行时。

不过,阻力中庸,且不太适合倒飞。

这种翼型主要应用在练习机和像真机上。

二是双凸翼型。

其中双凸对称翼型的特点是在有一定迎角下产生升力,零度迎角时不产生升力。

飞机在正飞和到飞时的机头俯仰变化不大。

这种翼型主要应用在特技机上。

三是XXXXX翼型。

这种翼型升力较大,尤其是在慢速时升力表现较其它翼型优异,但阻力也较大。

这种翼型主要应用在滑翔机上和特种飞机上。

另外,机翼的厚度也是有讲究的。

同一个翼型,厚度大的低速升力大,不过阻力也较大。

厚度小的低速升力小,不过阻力也较小。

因为我做的是练习机,那就选用经典的平凸翼型克拉克Y了。

因伟哥有一定飞行基础,速度可以快一些,所以我选的厚度是12%的翼型。

实际上就选用翼型而言,它是一个比较复杂、技术含量较高的问题。

其基本确定思路是:根据飞行高度、翼弦、飞行速度等参数来确定该飞机所需的雷诺数,再根据相应的雷诺数和您的机型找出合适的翼型。

还有,很多真飞机的翼型并不能直接用于模型飞机,等等。

这个问题在这就不详述了。

机翼常见的形状又分为:矩形翼、后掠翼、三角翼和纺锤翼(椭圆翼)。

矩形翼结构简单,制作容易,但是重量较大,适合于低速飞行。

后掠翼从翼根到翼梢有渐变,结构复杂,制作也有一定难度。

后掠的另一个作用是能在机翼安装角为0度时,产生上反1-2度的上反效果。

尾推及涵道F16的制作尾推及涵道F16的制作Tags: F16, 推及, 泡沫, 制作, 剖面这边论坛水分少,编辑了以前的一个帖子,给各位DIYER参考。

制作的目标:涵道F16 先找到F16的线图,最好是有剖面的那种,例如这张。

构思好制作的比例,根据涵道的大小、参考商品机的设计,我将比例定为1/16,机长90cm,翼展60cm。

将图片以光栅图像的方式导入AUTOCAD,调整图片大小,使之刚好缩小到1/16的实际大小。

逐个描剖面,一边描一边对侧视图、俯视图,图纸的剖面有时会有误差。

剖面描完以后,要作修改,比如要根据泡沫的特点将一些太薄的部分改厚一点,要在机身中根据电池的尺寸开电池舱,根据涵道的尺寸机身留洞,要注意重心的位置以及推力线的位置,作弊孔的位置,等等。

画好的截面图,上面的是尾推版本的机身后段,右边两个的缺口是放电机木棍的位置。

下面的是涵道版本的,推力中心通过主翼与尾翼,左面两个的缺口是电机电线的通道。

完成剖面的绘制后,将文件导入3DMAX,主要是为了直观一点的修正完善,不用试做实物,节约时间。

按实际间距、空间位置排列好的剖面线图然后转成立体体块,可以用不同的命令实现。

机身段的三维模型渲染出的图像比较夸张的“超现实作弊孔”,在主翼下方新搞的70mm涵道,据说可以达到1000g静推力涵道的三维模型机身的内部,电池舱,进气道,还有涵道的位置机身掏空比较多,空机应该重量200g左右三维模型是反映了实际切出来以后的状态,因此机身还是分段的折线,打磨前的状态。

通过这个模型,可以修正设计上的错误。

比如通过这个发现了电池舱内部并不是直线的矩形空间,不便电池的放置,修改了从涵道位置向前看的机身内部,上面的孔是电线的通道,下面的孔是进气口、作弊孔。

多次修改最后确定的模型各个角度最后完成的CAD图,准备拿去做模板5mm有机玻璃片做的模板,也可以用厚纸板,最好当然是用金属板,不过挺费劲的……到此,模板的制作已经完成,接下来就是实际操作了。

目录第一章概览 (3)第二章项目设置 (4)第三章三维设备 (9)3.1设备菜单 (9)3.2设备布置 (9)3.3设置工作空间 (10)3.4 创建设备 (11)3.5设备管口的添加 (14)第四章三维管道 (16)4.1管道菜单 (16)4.2配管的方法 (17)第五章出ISO图和平立面图 (21)5.1快速ISO (21)5.2加工ISO (22)5.3添加Isogen消息 (24)5.4添加Isogen信息 (25)5.5输出PCF文件 (25)5.6创建正交图形 (27)第六章结构建模 (29)6.1结构建模菜单 (29)6.2新建图纸 (30)6.3切换图纸空间 (31)6.4绘制栅格 (32)6.5添加型材 (33)第七章创建三维模型 (36)第八章创建结构 (41)8.1 梁,柱的创建 (41)8.2添加结构杆件(梁,柱)。

(43)第九章创建设备 (47)第十章管道布置 (58)第十一章装配 (66)第十二章目录和规格 (71)第十三章等轴测图 (78)第十四章创建和修改正交图形 (88)第十五章P&ID图的绘制与使用 (95)第十六章PID样式的定制 (112)第十七章自定义设备位号和管线位号 (120)第一章概览AutoCAD Plant 3D是在AutoCAD P&ID基础上开发的,而AutoCAD P&ID 又是在AutoCAD 基础上开发的。

所以有了AutoCAD Plant 3D就有了前面两个软件,而且很容易就转换成前面两个软件的风格。

因此学过前面2个软件者,再学习AutoCAD Plant 3D 就很容易了。

AutoCAD Plant 3D可用于工厂设计,管道布置,工艺布置等。

在AutoCAD Plant 3D 中,基础数据在三维模型、P&ID、等轴测图形及正交视图之间直接进行交换,确保了信息的一致性和时效性。

一个工厂的设计是一个很庞大的工程,所以如何组织这个工程就变得非常重要。

公务机概念设计——火星救援队团队成员:目录第一章设计题目以及需求分析 (1)1.1 设计题目基本要求 (1)1.2 团队确定基本需求 (1)1.3 公务机在中国的发展前景 (1)1.3.1 公务机在中国的现状 (1)1.3.2 公务机在中国的市场预测 (2)1.3.3 中国市场的瓶颈 (2)第二章团队成员及其分工 (3)2.1 团队成员 (3)2.2 具体分工 (3)第三章飞机总体布局设计 (3)3.1 与设计要求相近的飞机资料 (3)3.2 可能的布局形式及其比较 (4)3.3 整体布局的确定 (4)3.3.1 一些相近飞机的总体方案 (4)3.3.2 总体设计过程 (5)第四章机身初步设计 (6)4.1 机身相关参数设计 (6)4.2 机身外形参数 (6)4.3 机身外形示意图 (7)4.4 机身客舱内部设计 (7)第五章飞机主要参数的初步确定 (8)5.1 基本设计参数 (8)5.2 主要总体参数 (8)5.2.1 飞机重量的预估(重量系数法) (8)5.2.2 推重比和翼载荷的确定(界限线法) (11)5.3 重要总体参数总结 (12)第六章机翼外形设计 (13)6.1 翼型的设计和选择 (13)6.2 机翼平面形状的设计 (13)6.2.1 展弦比 (13)6.2.2 梯形比 (13)6.2.3 后掠角 (14)6.2.4 机翼形状其他参数 (15)6.2.5 燃油容量校核 (15)6.2.6根弦和尖弦计算 (15)Y (16)6.2.7平均气动弦长MAC以及位置S6.3 襟翼和副翼设计 (16)6.3.1 襟翼 (16)6.3.2 副翼 (16)6.3.3 扰流板 (16)6.4 前后梁位置 (17)6.5 机翼纵向位置的初步确定 (17)6.6 机翼设计图 (17)6.6.1 机翼平面草图 (17)6.6.2 机翼CATIA设计图 (17)第七章尾翼外形设计 (18)7.1 平尾设计 (18)7.1.1 确定平尾容量 (18)7.1.2 预估尾力臂长度并计算平尾面积 (19)7.1.3 平尾外形设计 (19)7.1.4 升降舵设计 (19)7.1.5 平尾设计图 (20)7.2 垂尾设计 (20)7.2.1 航向机身容量参数 (20)7.2.2 预估尾力臂 (21)7.3 垂尾设计图 (22)第八章动力装置 (23)8.1 发动机选择 (23)8.2 发动机短舱设计 (23)8.3 发动机以及短舱设计图 (24)第九章起落架设计 (25)9.1 飞机重心估算 (25)9.2 起落架相关参数设计 (25)第十章起落架设计 (26)10.1 飞机CATIA模型 (26)10.2 全机渲染图 (27)参考文献 (27)附录 (28)飞机总体设计——公务机概念设计报告第一章设计题目以及需求分析1.1设计题目基本要求表.1 设计题目基本要求1.2团队确定基本要求为了避免与众多团队撞车,我们选择将国内喷气式公务机改为远距离喷气式公务机,如表.2所示:表.2 团队确定的基本要求1.3 公务机在中国的发展前景1.3.1 公务机在中国的现状2003年前后,中国国内的公务机市场几乎由金鹿公务、“山东航空”、“上海航空”三分天下,即海航集团旗下金鹿公务航空,山东航空旗下彩虹公务航空,及上海航空旗下上海航空公务机公司。

2010年1月29日,美国宣布了新一轮的巨额对台军售清单。

虽包含有爱国着3导弹,不过这份清单却并没将台军最急需的F-16C/D型战机列入其中,是否对台出售F-16C/D型战机也成为了美中台关注的焦点。

事实上,F-16C/D型战机的确性能优异也是正处在过渡期的台湾空军的最佳选择。

台湾地区空军二代兵力的“全家福”。

前不久台湾地区进行了一次两岸空战模拟,结果就是F-16A/B-BLOCK20独占螯头,被称为台湾地区“防卫战力的中坚”,其实这个模拟实际上是为台湾地区所谓过渡性防卫战力也就是所谓的二代半战机选型所作的宣传,也反应了两岸实力的此消彼长。

质高量足的台湾空军我们知道,从上世纪90年代开始,台湾地区空军开始进行所谓二代兵力的构建,到本世纪初完成,其主要项目包括;引进4架E-2T预警机(本世纪又追加2架E-2C-2000型),130架F-CK-1A/B型ID(配备于台南空军基地的433联队和清泉岗空军基地的437联队)、150架F-16A/B-BLCOK20(配备于嘉义空军基地的455联队、花莲空军基地401联队)、60架幻影-2000-5EI/DI战斗机(配备新竹空军基地499联队),此外还有大约90架F-5E/F 战斗机作为二线备用和训练(配备于台东空军基地737联队),这样台湾地区空军就拥有超过400架作战飞机,其中三代战斗机为340架,这个规模已经超过当时大部分国家和地区的空中作战力量,也高于当时大陆的三代作战飞机机队,当时大陆空军拥有苏-27SK/-30MKK 系列大约200架左右。

只能挂载AIM-7M的F-16A/B-BLOCK20有敬陪末座敬陪末座的F-16A/B在引进二代战机服役之初,在三种飞机中台湾地区评价最高的是幻影-2000-5,主要是因为该机配备的RDY火控雷达是当时两岸性能最好的雷达,探测距离远达150公里左右,配合米卡主动雷达制导空空导弹,其在超视距拦截能力比其当时仍旧以半主动雷达制空空导弹为主流的作战飞机有较大的优势,所以当时号称“翱翔台海的天空飞龙”,499联队的成军典礼也被称为“龙腾操演…,IDF的金龙-53火控雷达虽然性能比RDY要低的多,但是凭借天剑-2主动雷达制导空空导弹,其超视距拦截能力也是不容轻视的,并且由于属于自制战斗机,因此在零备件供应上比较方便,号称拥有当时“最高的妥善率”。

目录第一部分方案设计摘要 (1)第二部分一、结构布局图 (2)1.1滑翔机实物图 (2)1.2滑翔机俯视图 (3)1.3滑翔机正视图 (4)1.4滑翔机侧视图 (5)二、设计参数 (6)三、计算简图 (7)3.1机翼 (8)3.2垂直尾翼 (9)3.3水平尾翼 (10)3.4机身 (11)四、载荷分析 (12)4.1发动机推力载荷 (12)4.2空气动力载荷 (13)4.2.1滑翔时载荷 (13)4.2.2盘旋时载荷 (14)4.2.3滑翔机在大气紊流中受到的突风载荷 (14)4.2.3.1水平突风载荷 (15)4.2.3.2垂直突风载荷 (15)4.2.3.3斜突风载荷 (17)五、飞行性能分析 (18)5.1滑翔机脱离高度预估 (18)5.2对飞行速度预估 (19)5.3滞空时间预估 (19)5.4升力系数与阻力系数预估 (19)5.5升阻比与滑降比预估 (20)5.6飞行改出预估 (20)5.7盘旋半径估算 (20)5.8飞行性能总结 (20)第一部分:方案设计摘要本方案采用组委会提供的标准套材,以空气动力学、结构力学、等相关知识作理论指导,结合多次反复的制作及飞行试验的经验总结,从结构布局图、计算简图、载荷分析和飞行性能估算四方面出发,对滑翔机机身、机翼翼型和尾翼的大小及形状及安装位置进行设计,对该滑翔机载重后各部件间的结构强度和滑翔时整体的受力情况进行简要分析和计算,对火箭助推、载重飞机滑翔和盘旋以及顺逆风飞行状态下对载重滑翔机所受载荷进行分析。

对载重飞机脱离高度、飞行速度、滞空时间、升力系数和阻力系数、升阻比和滑降比、飞行改出以及盘旋半径七方面飞行性能进行预估,最终解决脱离高度、滑翔平衡、下滑盘旋等问题。

关键词:空气动力学、结构力学、载重飞机脱离高度、飞行速度、滞空时间、升力系数、阻力系数、升阻比、滑降比。

第二部分:一、结构布局图1.1滑翔机实物图图(2-1-1)滑翔机实物图从图(2-1-1)可知,我们设计的滑翔机机翼外形是矩形翼加上梯形上反角机翼。

刀口评论:中国的飞弩-6击落了F16!刀口:2014年很快就过了,发张图祝大家在将来到的2015一飞冲天,万事如意!这两架苏30战斗机挂载了中国空军独立研制的“数字化空战对抗战术训练系统”也就是美国的红旗军演里的ACMI系统,我们的ACMI 系统在传输率、刷新率、传输量上均超过美国和西方的同类系统。

过去美国、西方和日本以及台湾经常吹嘘中国空军的训练水平不如它们,一是训练时间短,而是训练水平不高,所以动不动就把素质水平高的牛皮挂载嘴上,早就忘了朝鲜战争中美国老牌空军被志愿军空军打的屁滚尿流的惨痛经历。

后来中国空军在文化大革命中训练水平有所降低,一直到90年代末期,中国空军的整体训练水平确实比较低。

进入2000年后,中国空军的训练水平大幅跃升,装备了新型的比西方先进的ACMI系统后,更是如虎添翼,极大的提高了训练水平。

目前,美国和西方以及日本和台湾、韩国的空军只有参加“红旗军演”才装上ACMI,训练时间很短,美国还借机要钱,敲竹杠。

反观中国空军,除了在鼎新和沧州训练基地进行军种级别的数字化空战战术训练外,各军区空军指挥所甚至师一级作战部队都普遍装备了ACMI系统,训练水平得到了极大的进步和跃升,所谓的“红蓝对抗演习”常态化。

有了中国的这套“ACMI数字化空战对抗战术训练系统”后,中国空军已经进行了三届“金头盔大赛”,客观真实的评判和超强逼真的激烈对抗使中国空军(2014年中国海军航空兵首次参加鼎新大赛)战斗力直线上升,这种最大限度接近实战的训练产生了巨大的威慑力,对我们敌人是极大的震慑!虎头兄的这张图表现的就是苏30战斗机挂载ACMI进行激光制导攻击和电子干扰训练的场景。

具体说,就是这个苏30编队中,上面的是攻击任务,下面是干扰任务,由此可以窥见我军多用途攻击战斗机编组中,电子战战斗机已经是标配。

细节出魔鬼,祝贺看出来的朋友们,祝贺中国空军!刀口:可喜可贺,接下来就是生产许可证(PC)和适航证(AC)。