陕西两次特强雷电天气过程物理量场对比分析

- 格式:pdf

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:7

冬季暴雪灾害与夏季暴雨洪涝均为我国北方的主要天气气候事件,会给国民经济和人民生命财产造成巨大损失,因此气象学者针对暴雪形成机制做了大量的研究[1—10]。

马振升[1]通过对河南70个暴雪过程统计分型,认为低空急流和低层切变线上气旋性曲率东扩或低涡东移是产生暴雪的重要原因,冷垫是产生暴雪的基本条件;田秀霞等[2]分析了一次华北回流暴雪中的水汽来源和锋生作用;闫慧等[3]对山西中部一次暴雪过程分析认为逆温层增厚以及垂直风切变加大是判断降雪增强的重要指标。

暴雪的形成不仅与大尺度环流背景密切相关,而且往往存在明显的中尺度结构,这些中尺度结构很大程度上影响暴雪的强度和落区[4]。

张宁等[5]对鄂东一次暴雪中尺度分析认为在干湿冷暖交汇的边缘生成多个锋生次级环流,这些中尺度系统对暴雪维持增强起重要作用。

庄晓翠等[6]对2014年新疆西部一次暴雪中尺度分析认为,暴雪出现在中尺度冷云团边缘TBB 梯度最大区域的前部,中尺度冷云团维持时间和降雪量成正比。

与常见暴雪天气过程不同,伴有雷暴的暴雪是冬季整体静稳环流形势下,局地强烈上升运动触发的对流性天气,降雪时常伴有闪电、打雷,俗称“雷打雪”,这是一种罕见的天气现象。

据统计,美国伴有雷暴的降雪只占总降雪次数的0.07%[11],在中国亦不多见。

此类暴雪天气预报难度很大,研究工作较少,已有的研究工作中,Dolifneto 等[12]指出强的斜压区和高空急流、合适的冷空气厚度、锋区之上有湿的中性到条件不稳定层结是预报中需要关注的特征。

Pettegrew 等[13]分析了冬季发生在美国中西部的一次强对流天气过程,认为高动能通过干绝热层向下传播在此次强对流天气过程中有重要的所用。

胡鹏等[14]分析了济南一次伴有雷暴的暴雪天气,认为对流不稳定和条件性对称不稳定共存的情况下,锋面次级环流触发了雷暴。

郭兰[15]对雷达风廓线资料分收稿日期:2019-03-25;修回日期:2019-12-03基金项目:中国气象局预报员专项项目(CMAYBY2020-129)作者简介:陈小婷(1984—),女,高级工程师,主要从事灾害性天气预报及诊断分析相关工作。

一次东北冷涡天气过程雷电气象潜势条件诊断分析吴曼丽; 陈力强【期刊名称】《《气象科技进展》》【年(卷),期】2019(009)006【总页数】6页(P95-99,117)【关键词】东北冷涡; 雷电; 气象潜势条件; 诊断分析【作者】吴曼丽; 陈力强【作者单位】中国气象局气象干部培训学院辽宁分院沈阳 110166; 中国气象局沈阳大气环境研究所沈阳 110166【正文语种】中文0 引言雷电是中国东北地区频繁发生的自然灾害,据统计,雷电灾害已成为城市仅次于暴雨和台风灾害的第三大气象灾害[1-2]。

雷电是在特定大气环境中发展起来的对流系统,为描述这种对流系统发生、发展的环境场特征,国内外研究者总结了大量物理意义明确的热力学、动力学、能量学参数,并将这些参数应用在对雷电天气的分析和潜势预报中。

高菊霞等[3]提出通过对两次强雷电过程的闪电特征、天气形势及物理量场分析发现:西太平洋副热带高压、西风槽是强雷电天气过程的直接影响系统,暴雨落区与闪电密集区对应较好,最强正闪出现在中层相对湿度大于50%的区域内,最强负闪出现时垂直上升运动较弱,雷电密度较大区域灾害明显。

龚嘉锵等[4]用WRF模式对发生在南京市区的两次雷电过程进行了模拟,发现WRF模式高时空分辨率的特点,使得其对雷电发生前的气象要素资料的获取更加精确,可进一步地提高利用WRF模式进行雷电预警的效果。

李君等[5]指出淄博市雷电天气形势特征分别为冷锋型雷电、高空槽(切变线)型雷电以及冷涡型雷电。

许爱华等[6]发现高温高湿天气、层结异常不稳定、前倾槽结构、亮温区、强回波伸展高度、“逆风区”和“正速度快速增大区”等特征十分明显,是预报分析强雷电天气的着眼点。

郜凌云等[7]发现辽宁省内陆城市雷暴活动与近地面气温、亚洲纬向和经向环流有关,沿海城市雷暴活动与对流层中低层的风场和高度场密切相关,雷暴日数的年际变化与西太平洋副热带高压脊线的位置密切相关。

而东北冷涡是东北地区的典型影响天气系统[8],具有多发性和连续性特点,更是强对流天气的多发天气形势,也是经常出现雷电天气的典型天气形势。

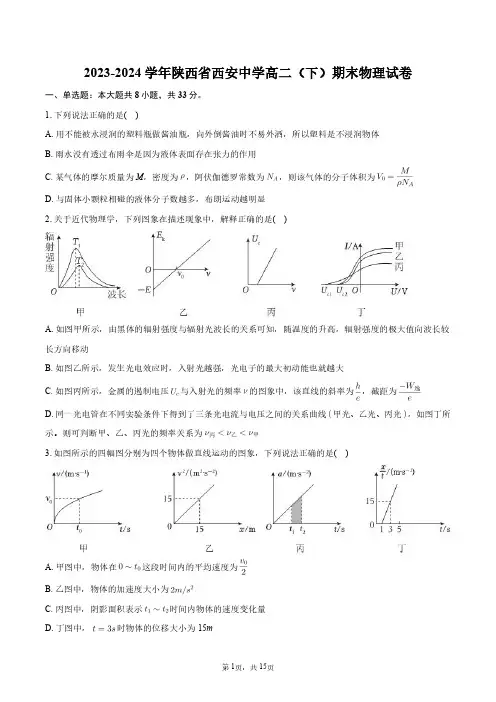

2023-2024学年陕西省西安中学高二(下)期末物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共33分。

1.下列说法正确的是()A.用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒,所以塑料是不浸润物体B.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力的作用C.某气体的摩尔质量为M,密度为,阿伏伽德罗常数为,则该气体的分子体积为D.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显2.关于近代物理学,下列图象在描述现象中,解释正确的是()A.如图甲所示,由黑体的辐射强度与辐射光波长的关系可知,随温度的升高,辐射强度的极大值向波长较长方向移动B.如图乙所示,发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能也就越大C.如图丙所示,金属的遏制电压与入射光的频率的图象中,该直线的斜率为,截距为D.同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线甲光、乙光、丙光,如图丁所示。

则可判断甲、乙、丙光的频率关系为3.如图所示的四幅图分别为四个物体做直线运动的图象,下列说法正确的是()A.甲图中,物体在这段时间内的平均速度为B.乙图中,物体的加速度大小为C.丙图中,阴影面积表示时间内物体的速度变化量D.丁图中,时物体的位移大小为15m4.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示,图中分子势能的最小值为。

若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是()A.乙分子在Q点时,处于平衡状态B.乙分子在P点时,加速度最大C.乙分子在Q点时,其动能为D.乙分子的运动范围为5.烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。

当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。

一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。

则()A.镅放出的是射线B.镅放出的是射线C.1mg的镅经864年将有发生衰变D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短6.一定质量理想气体的卡诺循环过程图线如图所示,状态a、d的温度分别为、,ad、bc两条绝热线下的面积分别为、图中阴影部分,则()A.B.C.D.7.几个水球可以挡住子弹?《国家地理频道》实验证实:四个水球就足够!四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动。

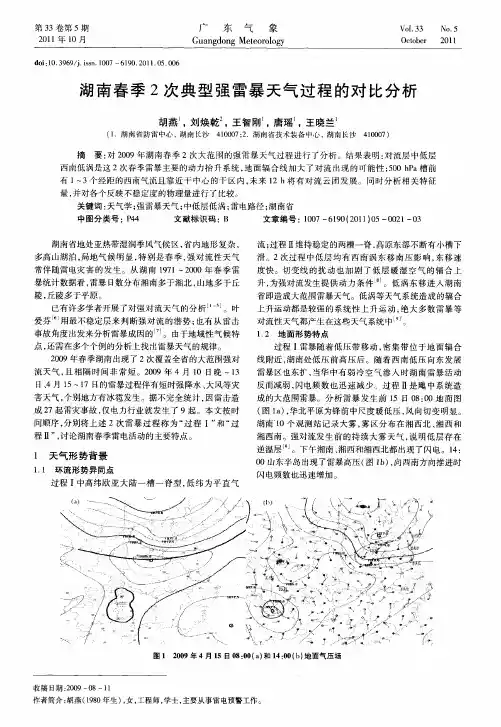

冷锋前后铜仁两次不同类型暴雨天气过程对比分析作者:张祝杨群茅海祥付瑞滢张李娟冉光镜来源:《农业灾害研究》2021年第05期摘要 2016年5月6—8日受地面冷锋前、后不同天气系统影响,铜仁连续发生了两次不同特点的强降水过程。

利用常规气象观测资料、自动站资料、NCEP 再分析资料及卫星、雷达资料,对这两次强降水天气过程的大尺度环流背景和热力及水汽输送条件、中小尺度特征进行对比分析。

结果表明:冷锋前后,由于温湿条件不同、系统配置不同,中小尺度系统强度不同,导致铜仁发生了不同的天气现象。

5月6日强降水是一次强对流天气过程,降雨强度大,前期水汽条件较差呈“上干下湿”状,且能量充足,大气层结不稳定触发了强对流天气的发生,强回波伸展高度远远超过0℃和-20℃层高度,呈现回波悬垂和弱回波区特征,并伴随有强的中气旋出现,则利于局地暴雨、冰雹出现;5月8日夜间以稳定性降水为主,大气层结比较稳定,暴雨前、后湿层都较厚,且低空存在西南急流,为暴雨提供了重要的水汽和动力条件。

同时回波强度较弱,伸展高度低,以液态降水为主。

关键词暴雨;对比分析;强对流中图分类号:P458 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2021)05–0043–05暴雨是铜仁汛期主要气象灾害,受地形影响,常常在夜间突发局地强降雨天气,容易造成山洪、滑坡、泥石流和城镇内涝等灾害。

因此,研究暴雨的发生发展机理仍然是气象工作者的重点工作内容。

但铜仁灾害性暴雨天气常常由午后暖区对流降雨和系统性稳定降雨两种天气引起。

这两种灾害天气在其形成的大尺度环流背景和物理机制方面有许多相似之处,如强位势不稳定、不稳定能量大量释放的扰动机制、丰富的水汽供应等。

但是,在天气预报中两者又有不同点,如不稳定能量的强度、水汽的分布状态、云团的强度和伸展高度等。

对于暴雨的研究,有不少学者从环流配置方面入手,得出利于出现暴雨的中尺度环境场,在高低空环流的有利配置下,才有利于出现暴雨天气[1-4]。

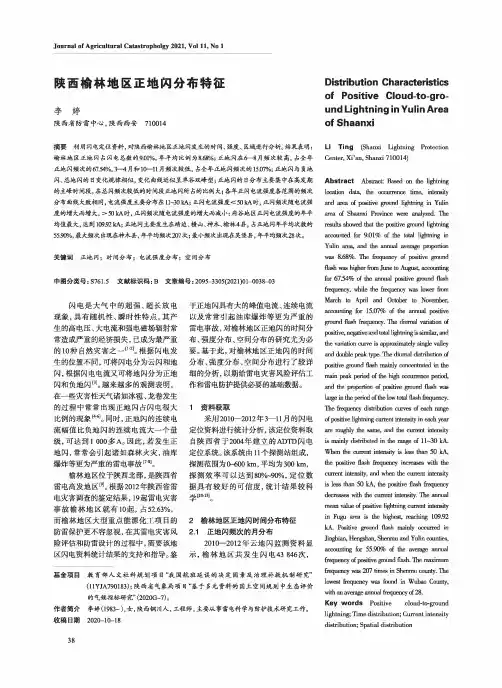

Journal of Agricultural Catastropholgy 2021, Vol 11, No 1陕西榆林地区正地闪分布特征李婷陕西省防雷中心,陕西西安710014摘要利用闪电定伎资料,对陕西榆林地区正地闪发生餉时间、强度、区域进行分析。

结果表明:榆林地区正地闪占闪电总数的9.01%,年平均比例为8.68%;正地闪在6—8月频次较高,占全年 正地闪频次的67.54%, H 月和10—11月频次较低,占全年正地闪频次的15.07%;正地闪与负地闪、总地闪的B 变化规律相似,变化曲线近似呈单谷双峰型;正地闪的曰分布主要集中在高发期 的主峰时间段,在总闪频次较低的时间段正地闪所占的比例天;各年正闪电流强度各范围的频次分布曲线大致相同,电流强度主要分布在ll~30kA ;正闪电流强度v 50 kA 时,正闪频次随电流强 度的增大而増大,>50kA 时,正闪频次随电流强度的增大而减小;府谷地区正闪电流强度的年平 均值最大,达到109.92kA ;正地闪主要发生在靖边、横山、神木、榆林4县,占正地闪年平均次数的55.90%,最大频次出现在神木县,年平均频次207次;最小频次出现在吴堡县,年平均频次28次。

关键词 正地闪;时间分布;电流强度分布;空间分布中图分类号:S761.5 文献标识码:B 文章编号:2095-3305(2021)01-0038-03闪电是大气中的超强、超长放电现象,具有随机性、瞬时性特点,其产生的高电压、大电流和强电磁场辐射常 常造成严重的经济损失,已成为最严重的10种自然灾害之一2〕。

根据闪电发生的位置不同,可将闪电分为云闪和地闪,根据闪电电流又可将地闪分为正地闪和负地闪P]o 越来越多的观测表明, 在一些灾害性天气诸如冰雹、龙卷发生的过程中常常出现正地闪占闪电很大比例的现象间。

同时,正地闪的连续电流幅值比负地闪的连续电流大一个量级,可达到1 000多A 。

因此,若发生正 地闪,常常会引起诸如森林火灾,油库 爆炸等更为严重的雷电事故[7'8]o榆林地区位于陕西北部,是陕西省雷电高发地区叫根据2012年陕西省雷电灾害调查的鉴定结果,19起雷电灾害事故榆林地区就有10起,占52.63%, 而榆林地区大型重点能源化工项目的防雷保护更不容忽视,在其雷电灾害风险评估和防雷设计的过程中,需要该地 区闪电资料统计结果的支持和指导。

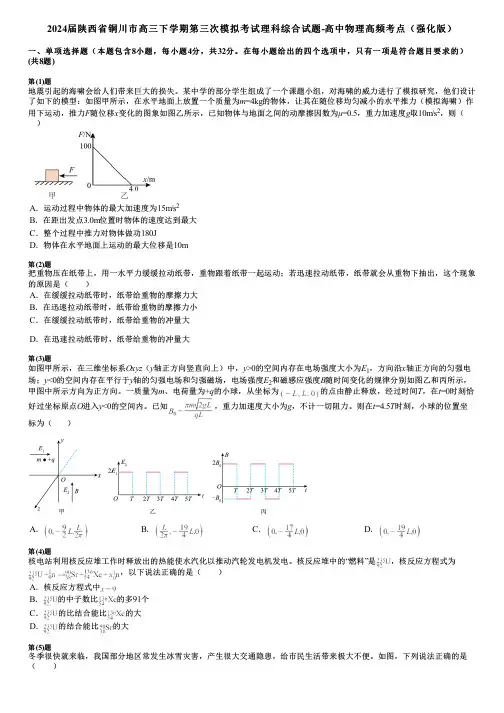

2024届陕西省铜川市高三下学期第三次模拟考试理科综合试题-高中物理高频考点(强化版)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题地震引起的海啸会给人们带来巨大的损失。

某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型:如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力(模拟海啸)作用下运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,则( )A.运动过程中物体的最大加速度为15m/s2B.在距出发点3.0m位置时物体的速度达到最大C.整个过程中推力对物体做功180JD.物体在水平地面上运动的最大位移是10m第(2)题把重物压在纸带上,用一水平力缓缓拉动纸带,重物跟着纸带一起运动;若迅速拉动纸带,纸带就会从重物下抽出,这个现象的原因是( )A.在缓缓拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力大B.在迅速拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力小C.在缓缓拉动纸带时,纸带给重物的冲量大D.在迅速拉动纸带时,纸带给重物的冲量大第(3)题如图甲所示,在三维坐标系Oxyz(y轴正方向竖直向上)中,y>0的空间内存在电场强度大小为E1,方向沿x轴正方向的匀强电场;y<0的空间内存在平行于y轴的匀强电场和匀强磁场,电场强度E2和磁感应强度B随时间变化的规律分别如图乙和丙所示,甲图中所示方向为正方向。

一质量为m、电荷量为+q的小球,从坐标为的点由静止释放,经过时间T,在t=0时刻恰好过坐标原点O进入y<0的空间内。

已知,重力加速度大小为g,不计一切阻力。

则在t=4.5T时刻,小球的位置坐标为()A.B.C.D.第(4)题核电站利用核反应堆工作时释放出的热能使水汽化以推动汽轮发电机发电。

核反应堆中的“燃料”是,核反应方程式为,以下说法正确的是( )A.核反应方程式中B.的中子数比的多91个C.的比结合能比的大D.的结合能比的大第(5)题冬季很快就来临,我国部分地区常发生冰雪灾害,产生很大交通隐患,给市民生活带来极大不便。

高原切变线引发的川藏铁路昌都段两次强降水天气过程对比分析作者:次仁拉姆卓玛杨丽坚参扎西高勇来源:《农业灾害研究》2024年第04期收稿日期:2023-12-16基金項目:西藏自治区科技厅项目(XZ202101ZY0004G);中国气象局复盘总结专项项目(FPZJ2024-129)。

作者简介:次仁拉姆(1989—),女,西藏林芝人,工程师,研究方向为西藏高原中短期、短临预报与研究。

#通信作者:高勇,E-mail:****************。

摘要:在无雷达监测资料的情况下,能较全面地分析2019年9月3日与2023年10月8日西藏昌都两次强降水天气过程,利用MICAPS常规资料、NCEP再分析资料和风云4A卫星云图资料等对比分析了两次强降水过程的降水特征和成因,并找出了其中的异同点。

结果表明:两次过程均发生在北路槽后冷空气南下与南部暖湿气流北上在昌都北部和中部一带汇合形成切变线而造成的,降水强度与中高纬槽的位置和南部高/低压环流有关;200 hPa高空的强辐散作用与强降水的出现与加强有大的关系;降水发生前,低层水汽由高值区向降水发生的地方聚集,孟加拉湾一带水汽通量散度正值越大,越有利于南部水汽向高原输送;相较于降水发生前的上升运动,降水期间的上升运动更有利于强降水的发生及维持;降水发生之前均有“上干下湿”的喇叭口结构,CAPE值越大越有利于发生短时强降水等强对流天气;两次降水过程均由午后的对流云团发生发展,合并加强造成的。

关键词:高原切变线;强降水;川藏铁路昌都段中图分类号:P426.6 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)04–0-04西藏昌都地处横断山脉和三江(金沙江、澜沧江、怒江)流域,位于西藏东部,处在西藏与四川、青海、云南交界的咽喉部位。

昌都属高原亚温带亚湿润气候,以寒冷为基本特点,由于受南北平行峡谷及中低纬度地理位置等因素的影响,具有垂直分布明显和区域性差异大的特点。

延安机场2023年降水天气过程简析及飞行保障措施摘要:本文利用常规气象观测资料、NCEP再分析资料,简要分析了2023年7月27日发生在延安机场的一次降水天气成因,结果表明:副高外围北侧的低层切变线为本次降雨过程的主要影响系统,副高外围出现一支持续维持的水汽输送带,为延安机场本次降雨过程提供充足的水汽供应。

后从强化降雨天气信息收集与传递工作、提升飞行员的安全技能、强化备降航班天气好转后的恢复能力等角度提出几点切实有效的飞行保障建议,仅供参考。

关键词:延安机场;降水;低层切变线;影响;飞行保障引言降雨是我国最常见的灾害性天气现象之一,尤其是21世纪以来,随着全球加剧变暖,降雨天气现象更是频发,对飞机的正常起飞与降落构成了严重威胁。

降雨过程发生时不仅会使能见度显著下降,还会导致机轮与跑道之间的摩擦系数明显降低,进而导致飞机滑跑距离有所增加。

另外,降雨发生时还极易出现雷电、大风、低空风切变等强对流天气现象,极易导致飞机由于操作困难而出现侧偏转、颠簸、遭受雷击及偏离正常航行高度等现象,由此产生的影响及危害不容忽视。

近年来,诸多专家与学者针对机场降雨开展了大量的研究工作,且取得了一定成效。

其中徐磊等重点分析了2018年7月6日昌北机场的一次暴雨成因,并得出本次暴雨过程受500hPa高空槽东移,中低层切变南压的影响,高温高湿的不稳定层结为此次暴雨过程的发展与发展提供了良好的水汽与动力条件;张玉等学者重点分析了2020年8月13日发生在桃仙机场的一次暴雨过程,并得出此次暴雨过程主要由低空急流建立,天气形势与涡度配合良好。

2023年7月下旬延安机场出现一次降雨天气现象,同时还伴随着短时暴雨、雷暴大风等极端天气现象,不仅导致部分航班延误,还使一些航班被迫备降在其他地区。

本文以本次降雨天气现象为例,简要从天气形势、水汽条件等角度分析了本次降雨天气成因,并重点探讨了几点飞行保障建议,以期能够为掌握降雨的形成机理,为航空飞行提供高质量的航空服务,以确保航空安全飞行等提供一定的借鉴与参考。

2019年7月6日泰安市一次强对流天气过程分析发布时间:2021-08-09T15:03:25.607Z 来源:《探索科学》2021年6月作者:许长山[导读] 本文通过自动气象站观测资料、NCEP分析资料等有关资料,对2019年7月6日出现在泰安市的一次强对流天气过程展开分析。

泰安市气象局许长山 271000摘要:本文通过自动气象站观测资料、NCEP分析资料等有关资料,对2019年7月6日出现在泰安市的一次强对流天气过程展开分析。

结果表明:此次泰安市强对流天气主要由冷涡产生的,中低层有切变线相配合,产生了大尺度抬升运动,高层干冷空气与低层暖湿平流相叠加,产生了“上层干冷、下层暖湿”的不稳定层结,导致大气层结不稳定性越来越强,非常适宜于对流不稳定能量的积聚,进而促进了强对流天气的形成。

泰安市强对流天气出现过程中处在暖低压区,并且7月6日08时,泰安分布着中尺度辐合中心,有风向辐合,辐合抬升运动非常强,推动了不稳定能量的触发以及释放。

与此同时,白天近地层大气在不断变热之后也会导致不稳定层结的发生发展。

在水汽、动力、不稳定能量条件的共同作用下,泰安市发生了此次强对流天气。

关键词:泰安市;强对流天气;天气形势;物理量引言强对流天气现象涉及到雷暴、大风、短时强降水、冰雹以及龙卷风等类型,极易造成严重的经济损失[1]。

泰安市隶属于山东省中部泰山南麓,地理坐标处于116°20′—117°59′E,35°38′—36°28′N之间,总面积7761平方千米。

泰安地处鲁中山区的一部分,总体地势由东北朝西南倾斜,境内丘陵、山地、平原、洼地以及湖泊等多种地貌类型。

泰安市属于温带大陆性半湿润季风气候区,雨热同季,光温同步,泰安市夏季经常会出现雷雨、大风、冰雹等强对流天气,给当地农业生产、城市基础设施造成不同程度的危害。

所以,为了有效防御冰雹、大风、雷雨等强对流天气,必须要加强对泰安市强对流天气发生发展规律的分析。

2024年陕西省西安市高考物理模拟试卷(5月份)一、单选题:本大题共6小题,共36分。

1.科学家明用放射性材料PuO 2作为发电能源为火星车供电。

PuO 2中的Pu 元素是 23894Pu ,其衰变方欧为 23894Pu→23492U +42He ,半衰期为87.7年。

已知 23894Pu 、 23492U 、 42He 原子核的质量分别为m 1、m 2、m 3,真空中的光速为c ,关于该衰变,下列说法正确的是( )A. 该良变属于β衰变B. 经过43.85年,有14的 23894Pu 发生了衰变C. 一次衰变释放出的能量为(m 1―m 2―m 3)c 2D. 23894Pu 的比结合能比 23492U 大2.一种新型汽车的自适应巡航(ACC )功能,是利用激光雷达实时侦测与前车距离,通过运算决定后续驾驶动作。

某阶段后车与前车在同一平直车道向前行驶,后车在匀速前进,速度为v =20m /s ,前车在做匀变速运动,从t =0时刻开始,侦测到两车距离d 与时刻t 的对应关系如下表所示。

下列说法正确的是( )L /s0123…d /m 80838483…A. t =0时前车速度为22m /sB. t =4s 时两车速度相等C. 前车加速度大小为2m /s 2D. t =4s 时两车距离为82m3.我国空间研究突飞猛进,“天宫”空间站在距地面约400公里的高空中运行,空间站与地面的通讯是由位于赤道上空36000km 处静止轨道上的中继卫星——天链一号03星、04星和天链二号01星来完成的,利用卫星上的通信转发器接收、发射信号,并对信号进行放大变频后转发给空间站或地面站,从而完成信息传输。

下列说法正确的是( )A. 三颗天链卫星运行的轨道都相同,但运行速度大小不同B. 三颗天链卫星与“天宫”空间站相对静止C. 依据天链卫星周期可算出地球密度D. 天链卫星周期的平方与轨道半径三次方的比值与“天宫”空间站周期的平方与轨道半径三次方的比值相同4.重庆的立交桥不仅数量众多,而且造型奇特,因此被称为3D魔幻城市。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是指由于强对流天气而形成的大气现象,常常伴随着闪电、雷声和暴雨等天气现象。

雷暴天气不仅对人们的生活和工作造成了一定的影响,还给人们的生命财产安全带来了威胁。

因此,深入了解雷暴天气的特征及防灾减灾措施对于我们的生活和社会发展至关重要。

一、雷暴天气的特征分析1. 雷暴天气的形成原因雷暴天气的形成是由于不稳定的大气条件和大气中的强对流活动引起的。

当大气中的水汽含量较高、温度逐渐上升并形成对流层时,上升气流与下沉气流之间的对流不稳定性增强。

同时,云层中的水滴和冰晶碰撞生成静电,当静电累积至一定程度时,就会发生闪电和雷声。

2. 雷暴天气的主要特征雷暴天气的主要特征包括闪电、雷声和暴雨。

闪电是因为大气中的静电放电而产生的强光现象,常常伴随着巨大的雷声。

雷声是由于闪电放电时引起的大气震动而产生的声音,声音的传播速度较慢,可以通过测量闪电和雷声之间的时间来计算雷暴的距离。

暴雨是雷暴天气的另一个特征,其降水量较大、短时强降水、伴有狂风和冰雹。

二、雷暴天气的防灾减灾措施1. 预警和预防措施对于雷暴天气,及时的预警和预防措施是至关重要的。

天气预报部门通过卫星和雷达监测,可以提前预测雷暴天气,并发出预警信息。

公众应及时关注天气预报,避免在雷暴天气下进行户外活动,尽量待在室内避险。

2. 建设避雷设施在雷暴天气中,人们在室内避险是较为安全的选择。

因此,在建设住宅和公共场所时,应加强避雷设施的建设。

避雷设施包括避雷针、避雷网和接地装置等,可有效引导和分散雷击电流,保护建筑物和人身安全。

3. 加强宣传教育为了提高公众的雷暴天气防范意识,相关部门应加强宣传教育工作。

通过宣传栏、社交媒体和电视等渠道,向公众普及雷暴天气的特征和防灾减灾知识,让大家了解并掌握正确的防护方法。

4. 室外活动的防护措施在雷暴天气下,如果人们不得不进行室外活动,应采取相应的防护措施。

例如,避免站在高处或靠近金属物体,不在露天场所停留,同时避免接触金属物体。