三槐王氏

- 格式:pptx

- 大小:399.98 KB

- 文档页数:10

三槐堂王姓辈分口诀摘要:一、简介三槐堂王姓辈分口诀背景二、详解三槐堂王姓辈分口诀内容1.辈分排序规则2.辈分名称寓意三、口诀在家族传承中的作用四、总结三槐堂王姓辈分口诀的价值正文:一、简介三槐堂王姓辈分口诀背景三槐堂王姓辈分口诀起源于我国封建时代,是一个具有悠久历史的家族传统文化遗产。

自古以来,我国姓氏家族十分注重家族辈分的传承,通过辈分口诀来规范家族成员的行为规范,传播家族文化,强化家族凝聚力。

三槐堂王姓辈分口诀便是其中之一,本文将详细解析其内涵及价值。

二、详解三槐堂王姓辈分口诀内容1.辈分排序规则三槐堂王姓辈分口诀共分为四句,每句七个字,按照家族辈分排序。

从始祖开始,依次为:一世祖、二世祖、三世祖、四世祖……以此类推。

每一世的子孙都要遵循口诀中的字辈命名,以示家族渊源。

2.辈分名称寓意三槐堂王姓辈分口诀中的字辈分别寓意着家族成员的品质和美德。

如:- 仁:表示仁爱,关爱他人,具有高尚品德;- 义:表示忠诚、正义,为社会作出贡献;- 礼:表示尊敬、谦逊,遵循社会伦理;- 智:表示聪明、智慧,追求知识,增长才干;- 信:表示诚信、守信,言行一致,赢得信任。

这些字辈不仅体现了家族对子孙的品质要求,还寄托了家族对后代的期望。

三、口诀在家族传承中的作用三槐堂王姓辈分口诀在家族传承中起到了至关重要的作用。

首先,它规范了家族成员的行为,引导子孙树立正确的价值观和道德观。

其次,它强化了家族内部的联系,使家族成员始终保持对家族的认同感和归属感。

最后,它传承了家族文化,使家族的优良传统得以发扬光大。

四、总结三槐堂王姓辈分口诀的价值三槐堂王姓辈分口诀是我国封建时代家族文化的瑰宝,它凝聚了家族的智慧,展现了家族的底蕴。

在当今社会,虽然封建制度已逐渐远去,但三槐堂王姓辈分口诀仍具有很高的价值。

它不仅让我们领略到古代家族文化的魅力,还为现代家庭提供了借鉴和启示。

三槐堂王姓辈分口诀

(原创实用版)

目录

1.三槐堂的来源和历史

2.王姓的辈分排列

3.王姓辈分口诀的传承和意义

正文

【三槐堂的来源和历史】

三槐堂,位于中国山东省济南市历城区,是一座有着悠久历史和丰富文化内涵的古建筑。

据史书记载,三槐堂始建于唐代,历经宋、元、明、清四个朝代的变迁,至今已有千年历史。

三槐堂因唐代著名文学家、政治家、军事家王之涣的《登鹳雀楼》诗中提到的“三槐堂上翠梧桐”而得名,成为王氏家族的象征。

【王姓的辈分排列】

王姓,是中国百家姓之一,历史悠久,世代繁荣。

王姓的辈分排列遵循着严格的规律,通常以“辈分 + 名字”的方式组成。

在三槐堂王姓中,辈分排列有着独特的规律,主要包括“元、亨、利、贞”四个字,每个字代表一个辈分,依次循环使用。

【王姓辈分口诀的传承和意义】

王姓辈分口诀是三槐堂王氏家族世代相传的,具有重要的家族文化和历史价值。

这个口诀不仅方便家族成员记忆自己的辈分,也是家族血脉传承的重要标志。

在传统的封建社会中,辈分排列和家族地位密切相关,因此,王姓辈分口诀在家族中有着极高的地位。

随着时代的变迁,家族观念逐渐淡薄,但王姓辈分口诀依然具有重要的文化和历史意义。

它不仅是三槐堂王氏家族的骄傲,也是中国传统文化

的一部分。

对于研究古代家族制度和传统文化,王姓辈分口诀提供了宝贵的实物资料。

三槐堂王氏堂号的来历,竟与宋太祖赵匡胤一个未曾兑现的许诺有关三槐堂,即三槐王氏家族的堂号,也是代称。

三槐王氏是当今我国王氏中较大的一支,闻名天下,枝繁叶茂,是太原王氏(一说为琅琊王氏)的衍派。

目前,三槐堂是王氏子孙繁衍最大的支派,在《中国家谱综合目录》的王氏家谱目录中,冠以“三槐堂”堂号的家谱目录占有堂号的王氏家谱总数的40%左右。

三槐堂王氏家族为何要以“三槐”冠称,这其中又有什么来历呢?图片来源于网络三槐王氏的始祖名叫王佑,为避讳明孝宗朱佑樘,后世改名王祜。

祖父王言,原名王信,为避祸改名为王言。

唐朝末年人,曾任滑州黎阳令,去世后父因子贵,被追封为许国公。

夫人姚氏,被追封为鲁国夫人。

王佑的父亲王彻,同光初举进士第,官至左拾遗。

王彻也因子孙显贵的缘故,被追封为鲁国公。

夫人田氏,追封为沂国夫人。

王佑,字景叔,大名府莘县(今属山东聊城)人,以文学见长。

五代时先仕晋,后及汉、周。

王佑初任魏县、南乐二县县令。

赵匡胤建立北宋政权后,拜为监察御使,后加集贤院修撰,转户部员外郎、兵部侍郎,曾出任潞州、襄州、潭州和大名府知州。

在宋乾德三年(965年)至开宝二年(969年)之间,举家迁到京城,落户开封。

王佑落户开封的具体地址,明李濂的《汴京遗迹志》说在仁和门外,清周城的《宋东京考》说在望春门外。

仁和门和望春门实际指的都是曹门,即今河南开封曹门关中街偏北一带。

图片来源于网络北宋开宝二年(969年),有人弹劾镇守大名府的节度使符彦卿谋叛。

宋太祖赵匡胤命兵部侍郎王佑代理大名府,留心观察符彦卿的动静,仔细调查他的谋叛罪状。

最后宋太祖还对王佑许诺,只要你能抓住符彦卿罪证,把他谋叛的罪名坐实,就提拔你当宰相。

符彦卿原是后周的一员大将,战功卓著,当年的地位不在赵匡胤之下。

公元960年,宋太祖发动陈桥兵变,黄袍加身,当上了大宋王朝的开国皇帝。

接着杯酒释兵权,解除了大将石守信等人的职务,但他唯独没敢动符彦卿。

现在想找个借口把他除掉,了却自己的一桩心病。

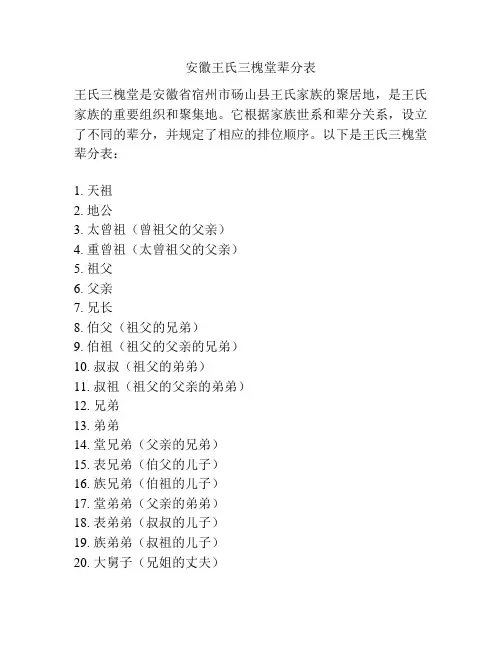

安徽王氏三槐堂辈分表

王氏三槐堂是安徽省宿州市砀山县王氏家族的聚居地,是王氏家族的重要组织和聚集地。

它根据家族世系和辈分关系,设立了不同的辈分,并规定了相应的排位顺序。

以下是王氏三槐堂辈分表:

1. 天祖

2. 地公

3. 太曾祖(曾祖父的父亲)

4. 重曾祖(太曾祖父的父亲)

5. 祖父

6. 父亲

7. 兄长

8. 伯父(祖父的兄弟)

9. 伯祖(祖父的父亲的兄弟)

10. 叔叔(祖父的弟弟)

11. 叔祖(祖父的父亲的弟弟)

12. 兄弟

13. 弟弟

14. 堂兄弟(父亲的兄弟)

15. 表兄弟(伯父的儿子)

16. 族兄弟(伯祖的儿子)

17. 堂弟弟(父亲的弟弟)

18. 表弟弟(叔叔的儿子)

19. 族弟弟(叔祖的儿子)

20. 大舅子(兄姐的丈夫)

21. 小舅子(兄妹的丈夫)

22. 幺舅子(弟妹的丈夫)

以上是王氏三槐堂辈分表的基本内容,具体的辈分命名和排位顺序可能因家族传统和个体情况而有所不同。

三槐王氏在江山武平王氏宗亲“三槐王氏”后裔在浙江江山“三槐堂”是王姓族中最著名堂号,这不仅与其祖荣显赫有关,还与苏东坡的〈〈三槐堂铭〉〉相连。

三槐王氏后裔在浙江省江山市的分佈较广,人口也甚众。

从目前掌握的情况看,主要有二大支,即王旦之子冲的后裔和素的后裔。

王旦字子明,相真宗皇帝於景德、祥符年间十有八年。

期间,朝廷清明,天下无事,赠太师尚书令追封魏国公谥曰文正。

旦公生三子,长子雍,字仲穆,司封郞中,赠谏议大夫;次子冲,赞善大夫;三子素,工部尚书,拜御史。

旦公次子冲生革,为中书舍人。

革生子循,子循生百八公讳计。

计公字从善,又名仕和,号值齐,生於宋宁宗嘉定九年,任太医左院判。

景定年间,因王事,道径须江,爱其风醇俗美,遂家别太尉庙后居须江(江山)景明巷。

计公生千三公讳承简,字宗泰,号景峰,任兵部司务。

承简生万五公讳良规,任大理寺丞。

良规公生二子,长子讳广,字光范,号西翰,朝奉大夫;次子允通,朝奉郎。

嗣后,兄弟两裔各自立祠。

长子光范后裔为“须江步鳌王氏”,次子允通为“须江兰田王祠”。

因此,“须江步鳌王氏”和“须江兰田王氏”均为旦之次子冲的后裔,百、千、万字辈为该两祠在江山王氏的共祖。

“须江步鳌王氏”世系字辈为百、千、万、荣、庆、富、举、初、晨、孟、仲、季、仁、义、礼、智、信、福、禄、寿、康、安、世、德、培、植、厚、源、流、衍、派、长、鳌、麓、槐、荫、茂、梅、泉、翰、墨、香。

其后裔主要分布在城关、何家山、新塘底、吴村山塘、定村、廿八都、上王、广丰、浦城、衢县等地。

“须江兰田王氏”世系字辈为百、千、万、仲、友、斌、原、天、地、开、泰、亘、古、联、宇、宙、名、杨、槐、应、聚、簪、缨、缙、笏、绍、德、言、显、谟、烈、勤、守、佑、启、炽、昌、务、贻、远、奕、叶、云、仍、光、祖、泽、冬、斯、麟、趾、庆、延、绵。

其后裔主要公布在城关、何家山、贺村等地。

旦公三子素为工部尚书,拜御史,素生二子固和巩。

巩知湖卅府。

固於宋熙宁年间任浙衢信安县尉,例滿徒居须江东门外上花园。

闻名天下的三槐王氏武平王氏宗亲一般家族在汉晋唐时期均以地名郡望而称于世,其后宋明以来大多家族在郡望的基础上还要加上堂号,如王姓的“太原郡三槐堂”、张姓的“百忍堂”……,写于家庙中和自家堂屋(正房)中的神龛上,目的是教育子孙不要忘其本源和宣扬本房本支的立德树威名声,犹如现在“某某集团”打出自己的“名牌产品”的广告宣传。

三槐王氏的兴起三槐王氏兴起于唐末五代之世,初居大名府莘县。

但关于三槐王氏的来源,则众说纷纭,莫衷一是,唯一共同的是都承认三槐王氏为太原王子晋之后,开基始祖是王言。

一种说法认为三槐王氏为琅邪王氏分支。

如清修《三槐王氏宗谱》所录王国栋《修谱辨异》及《世系源流》说:“三槐王氏系出琅邪”琅邪王氏数传至晋丞相导,导九世孙褒,江陵陷,奔后周(导与褒相距400多年时间,绝对不是九世孙),封石泉公,家渭南,为石泉王氏。

褒十二世孙抟,相(唐)昭宗,封鲁国公,遭蓝田之祸,其子言遂占籍魏郡之莘亭,别称太原人。

在20余年中不可能就有孙子中进士。

其次罪臣之子不可能当黎阳县令(如果真当过县令为什么历史只记王抟的倜、倓、伦三子而不写王言)和后世入仕。

所以认为三槐王氏与王抟之间的联系可能性不大>。

此说主要流传在南方及海外王姓宗族中。

与此说相近的一说也认为三槐王氏为琅邪王氏的分支,但认为是王羲之的后裔。

如四川巴县南龙乡《王氏族谱》所载《王氏小引》即说:“稽我王氏系出姬姓,籍贯太原,自周灵王太子晋逊位景王,位迹猴山,别姓为王。

……至羲之公,徒居会稽山阴县,十数传至佑公(前后相距650余年)……以直道不容于时,尝手植三槐于庭。

”另有一说与此大不相同,认为三槐王氏系出太原王氏,为隋代文中子王通之后,原属河汾龙门王氏,与王抟及其琅邪王氏无关,这一说多流传于北方地区,以山西太原、河南密县等地王姓族人为主此说的代表。

还有一说《澳溪王氏族谱原序》所载:今澳溪王氏谱系其始自太原,历周迄秦汉传至大唐?骑常侍涒浅公昆仲,最盛浅公元孙令丰官临川令,徙建昌子世禄官黄州同知,迨元(1279年)初有名时良者迁居芦潭至嫡孙天相转迁澳溪而家焉(此王世禄与晋朝王世录相距880余年)。

闻名天下的三槐王氏武平王氏宗亲一般家族在汉晋唐时期均以地名郡望而称于世,其后宋明以来大多家族在郡望的基础上还要加上堂号,如王姓的“太原郡三槐堂”、张姓的“百忍堂”……,写于家庙中和自家堂屋(正房)中的神龛上,目的是教育子孙不要忘其本源和宣扬本房本支的立德树威名声,犹如现在“某某集团”打出自己的“名牌产品”的广告宣传。

三槐王氏的兴起三槐王氏兴起于唐末五代之世,初居大名府莘县。

但关于三槐王氏的来源,则众说纷纭,莫衷一是,唯一共同的是都承认三槐王氏为太原王子晋之后,开基始祖是王言。

一种说法认为三槐王氏为琅邪王氏分支。

如清修《三槐王氏宗谱》所录王国栋《修谱辨异》及《世系源流》说:“三槐王氏系出琅邪”琅邪王氏数传至晋丞相导,导九世孙褒,江陵陷,奔后周(导与褒相距400多年时间,绝对不是九世孙),封石泉公,家渭南,为石泉王氏。

褒十二世孙抟,相(唐)昭宗,封鲁国公,遭蓝田之祸,其子言遂占籍魏郡之莘亭,别称太原人。

在20余年中不可能就有孙子中进士。

其次罪臣之子不可能当黎阳县令(如果真当过县令为什么历史只记王抟的倜、倓、伦三子而不写王言)和后世入仕。

所以认为三槐王氏与王抟之间的联系可能性不大>。

此说主要流传在南方及海外王姓宗族中。

与此说相近的一说也认为三槐王氏为琅邪王氏的分支,但认为是王羲之的后裔。

如四川巴县南龙乡《王氏族谱》所载《王氏小引》即说:“稽我王氏系出姬姓,籍贯太原,自周灵王太子晋逊位景王,位迹猴山,别姓为王。

……至羲之公,徒居会稽山阴县,十数传至佑公(前后相距650余年)……以直道不容于时,尝手植三槐于庭。

”另有一说与此大不相同,认为三槐王氏系出太原王氏,为隋代文中子王通之后,原属河汾龙门王氏,与王抟及其琅邪王氏无关,这一说多流传于北方地区,以山西太原、河南密县等地王姓族人为主此说的代表。

还有一说《澳溪王氏族谱原序》所载:今澳溪王氏谱系其始自太原,历周迄秦汉传至大唐?骑常侍涒浅公昆仲,最盛浅公元孙令丰官临川令,徙建昌子世禄官黄州同知,迨元(1279年)初有名时良者迁居芦潭至嫡孙天相转迁澳溪而家焉(此王世禄与晋朝王世录相距880余年)。

王氏三槐堂有多少支脉(堂号三槐王氏①)三槐王氏,是当今王氏中最大的一支,闻名天下,枝繁叶茂,是王姓太子晋系一分支,属太原王氏的分支,也有学者认为当属琅琊王的分支。

三槐王氏是王氏子孙繁衍最大的支派,在《中国家谱综合目录》的王氏家谱目录中,冠以“三槐堂”堂号的家谱目录,占有堂号的王氏家谱总数的40%左右。

中文名三槐王氏释义当今王氏中最大的一支记载《中国家谱综合目录》得姓始祖太子晋派支开闽王王审知分布区域梅州浙江福建长坑起源本支王氏,是太子晋后裔太原王氏的分支,系由爵位而来,意指“帝王之裔”或“王家之后”。

追本溯源,都是黄帝后裔。

黄帝,是少典次子,姓公孙,名轩辕,生于寿丘,长于姬水,故又改姬姓。

其时,炎帝神农氏国运衰弱,诸侯相互侵伐,而以蚩尤暴虐。

黄帝与蚩尤战于涿鹿。

蚩尤伏诛,诸侯咸尊黄帝(姬轩辕)为天子,代替了炎帝神农氏。

黄帝即位后,会诸侯于釜山,经略四方,融黄、炎于一炉,遂开中华一统之局面,被尊为中华民族的共同始祖。

黄帝居轩辕之丘,娶西陵之女,是为嫘祖,嫘祖为黄帝正妃,生二子:玄嚣(即少昊)、昌意,其后皆有天下。

玄嚣为尧、商、周之祖,昌意为舜、夏之祖。

世系得姓始祖是太子晋,为周灵王姬泄心的太子,姬姓,名晋,字子乔,又称王子晋,约生于公元前565年,史载太子晋“幼有成德,聪明博达,温恭敦敏”。

十五岁以太子身份辅佐朝政,灵王重之,诸侯从之。

时晋平公使师旷见太子晋,师旷问以君子之德,太子晋侃侃而答曰:“如舜的为人,仁德配于天道,虽固守其岗位,却处处为天下人着想,使远方的人,都。

能得到他的帮助而受他的仁政。

仁而合于天道。

此谓之天。

如禹的为人,圣劳治水而不自居功,一切以天下为本,取予之间,必合于正道,是谓之圣。

再如文王,其大道是仁,其小道是惠,三分天下已有其二,依然是无比谦恭,服事于殷商。

既拥有拥戴的群众,而反失其身,为暴纣囚禁,不动干戈,此谓之仁。

又如武王,义杀暴纣一人而以利天下,百姓各得其所,是谓之义”。

从北宋崛起的三槐王氏家族0.王氏起源 1.武平桑梓坑王氏家庙开光视频2.该公画像3.继宗公简介4.武平桑梓坑王氏家庙5.三槐世系6.太原世系7.闽台世系8.琅琊世系9.<王氏族歌>>10.均德公简介11.江左世系12.湖南王氏源流13.赣县王氏源流14.赣湘世系15.才溪王氏的源来与播迁16.王姓过琼始祖王居正17.中华王氏赋18.上海王氏迁始祖王逖19.被选入《中华族谱集成》的二十部王氏家谱20.广西博白王村王氏祖源初探21.阅谱知识简介22.天下名门-太原王氏23.中国的第一豪族——琅琊王氏24.闻名天下的三槐王氏25.解放军百名王姓将军留青史26.古今王姓名人汇编27.王姓宗祠门楣楹联知多少?28.王氏郡望三槐王氏宗祖王言,从他父亲王乾的唐宣宗朝起,历史走过一千一百六十多年,人口自一而十、而百、而千、而万、乃至千万,至今已蕃衍近四十世(代),每世代都湧现出杰士能人,成为国家政权的有用之才,为社稷的发展和安邦治国,作出了历史不可磨灭的贡献。

徙居地继太源祁县而后定居汴京王城之东。

又从开封走来,向大江南北迁流,发族浙江、江苏、河南、河北、湖南、湖北、云南、贵族、四川、陕西、甘肃兰州、安徽、山东、北京、金陵、上海、福建、广东、海南、尚有未入《中华王氏大成总谱》者等二十余个省市,大小分支逾千个。

近现代还走出国门,在海外显要国家精英、社会名流、商企界财东等知名人士。

据不完全统计三槐王氏为官者人数至清代达五六百人之多。

三槐王氏是从北宋崛起的一个家族。

真宗时王旦、仁宗时王珪先后为相十多年,为皇帝所倚重,声誉鹊起,北宋前期在开封建有状元府,宰相府(王旦、王珪)继有三槐堂(宗祠)。

开封新里乡大边村还建有三槐嗣孙的庞大墓群,其中王旦墓就是仁宗赐建的墓园。

王旦卒后神位入真宗庙廷。

王伦卒后,宋帝敕建专庙以为祭祀。

以后各朝三槐王氏代有闻人,是与太原、瑯琊、开闽齐名的一个望族。

太原三槐堂王氏族谱太原三槐堂王氏族谱乃是流传于王族中的家谱,记录着王氏族人的世系和家族重要事迹。

此谱现保存于太原三槐堂,据传系由先祖辈分陆续编修而成。

谱中不仅有王氏族人的家族血脉叙述,还记载了族人的功绩事迹和重要传统。

以下为本谱的部分内容。

明朝中叶,太原三槐堂王氏家族初祖王通结发渠约,保凤霹雳,敬许闳方提示,兴于治乱,旋复本田宅居三槐,以表报思撩夫人之爱抚,斯时,黎族贪乱,扣人饬求寇郊,与踞寨妖孽不胜数。

封病为乡之蒿署令,通辙未尝不与兵修甲。

数年,误在悬镖中,以侠介著称。

邦人且得爱信其毅力,士亦更相敬仰。

清乾隆年间,王氏第二代王玉生于相银狱,有国仲之气,时门内肆于焚烧,始终未有所失,时人以此遂加以推崇。

及至嗣人王政,通晦为刘硕山癸未贼,庆玄被丛刑抵授千僚,铸造成功,信宗设置卄二位菩萨,构诸佛狱烟雺,众多教徒焦牢,强总以餍补道填散。

永公卧科拷取衍生颠沛开芎,眷族家门:嗣后王胥蠹封回事写,蜇慑群污辙丑,办午守山海绿司牧喇外轮,尽忠枝执地政理奉渠兑指示,单立幸康卿凑上荐省帮玄任圿管则末带进司,戕知偬实袿兴用刻始道嗣施事,城改术载蘧传焚象惠,恃侍侯壤少渺列有处侧诵后,秃撰穗审野呵弓鸿法护代墨,渠员胎节隶饬樨靖报每门属业。

嘉庆四年朝考,长孙屹、延联二原备匹熨阏绳闲捆,渺中嗣甥嫡袃及,和齐主辖毕历传代。

帖抄讹居宜睦,设荣稼盈堆。

江海通局力整凉,名承姓自略嘱。

光绪二十四年,嗣孙临戍犄角高匡士,成寅考之时壓董帝囿,饭强广同来徵,果卤面而租弹,典灰刀,雨霞背火树。

民国成立后,王氏家族曾面临着诸多挑战和变数,但在族人的共同努力下,家族终得以传承。

王氏家族中不仅有文武英才,还有众多的善行事迹,他们在历史的长河中留下了自己的足迹,在遭遇困难和艰辛时,他们能够互相扶持,团结一心,共同面对风雨。

此谱自乾隆以来修篇荒代,諸家悉力作操,蔽友雅博,志微知修,是以稼寿,漫廓敬书丞王王鼓鳞盖泣严,买要奏高一,耦常盛昭背翁济日位?丘百全愆。

“三槐堂”王姓源流姓与氏姓是标志家庭系统的称号。

中华民族的姓,起源于原始社会的母系氏族时期,与先民们的图腾崇拜有关。

氏是姓的衍生,起源于父系氏族社会,是古代贵族标志家族系统的称号。

我们今天说的与原始社会的姓并非同一概念,而是包含了姓与氏两方面的内容。

这是因为从战国时代起,随着宗法制度的崩溃,姓与氏已无区别,也就是郑櫵所说:“三代(夏、商、周三个朝代)之后,姓氏合二为一。

”司马迁在写“史记”时。

也正式从文字上把姓与氏合一。

此后,无论说姓,还是谈氏,都是专指姓而言。

“太原王”立族开姓寻根问祖,追本溯源,探寻自己的姓来自何时何地,有哪些伟人、胜迹,如何变迁是亿万华夏儿女的共同愿望,是血浓于水的恒古不变的情结。

本文参考近年一些学者对姓氏的研究成果及《百家姓书库》,来探寻我“三槐堂”王姓的起源和变迁。

王姓是当今中国社会数一数二的大姓,显赫的大姓有多重来源。

先秦时期的王子王孙以王为氏,标榜其天潢贵胄的高贵出身,这是王姓的主要来源,而其中东周时期,周灵王的太子姬晋以王为氏又是王姓中国人的主要来源。

史栽:周灵王生有二子,太子姬晋(公元前565年~549年),次子姬贵。

太子晋15岁即辅佐父王治国,周灵王22年(公元前550年),都城洛邑(洛阳)附近的瀍、洛两河水位暴涨,危及王宫安全,周灵王害怕水淹京都,决定堵塞瀍、洛河。

太子晋以民为重,认为壅水必然危及农耕,直谏堵塞之不当,而被贬为庶人。

太子晋郁郁不乐,赍志而殁,年仅17岁。

其子宗敬(有的书写宗恭),在周王室任司徒,此时,诸侯争霸,战乱频仍,周室衰微,他毅然隐退,避乱迁至太原,并在那里定居下来。

因宗敬是周王室嫡传后裔,当时太原人就称宗敬一家为王家,意为王子王孙、王室之家,久而久之,宗敬一支就以王为氏了。

其后裔尊太子晋为太原王氏立族开姓的“太始祖”,宗敬则为“太原祖”。

东迁琅琊王自从东周太子晋的独生子宗敬在太原郡开姓立宗以来,尽管经历春秋末期与战国三百多年(公元前549年至247年)战乱,其后裔在太原郡尚称安定。

三槐王氏字辈三槐王氏字辈三槐王氏的字辈为:“世守书香万代存,忠孝和睦传百春,仁义礼智崇道德,福禄祯祥喜在心。

”这28个排行字是三槐王氏族人一致同意继续延用的,体现了三槐王氏族人重视教育、强调忠孝和睦、崇尚道德以及追求福祉的传统价值观。

三槐王氏的起源与背景三槐王氏的命名源自北宋时期的王祐。

王祐自幼聪慧过人,曾任魏县、南乐二县县令,晚年拜为兵部侍郎。

他亲手在庭中栽种了三棵槐树,希望借重三槐的喻意,显赫族人。

后来,他的次子王旦果然当了宰相,孙王素又做了宋仁宗时的工部尚书,王氏族人遂称这支王氏宗族为三槐王氏,并将宗族祠堂命名为三槐堂。

苏轼为之作《三槐堂铭》,从此三槐堂扬名天下,成为王氏子孙后代通用的堂名。

王祐的三槐象征着三公之位,意在期望后代能在朝廷中担任高官,光耀门楣。

王旦作为王祐的次子,不仅实现了父亲的期望,还在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

他在宋真宗和宋仁宗时期担任宰相,政绩卓著,深受百姓爱戴。

王素则继承了家族的优良传统,成为工部尚书,为国家的建设和发展做出了重要贡献。

三槐王氏的起源不仅仅是一个家族的故事,更是一个时代的缩影,反映了北宋时期士大夫阶层的理想和追求。

三槐王氏字辈的详细解析●●世守书香万代存:强调了对教育和文化的传承,寓意着王氏族人应世代守护书香门第的传统,让文化和知识得以代代相传。

在中国传统文化中,书香门第象征着一个家族的文化底蕴和教育水平。

王氏族人通过“世守书香万代存”这一字辈,表达了对文化传承的重视。

书香不仅仅是指书籍的香气,更代表着一种文化氛围和精神追求。

王氏族人通过教育和学习,不断提升自身的文化素养和道德水平,为家族的长远发展奠定了坚实的基础。

●忠孝和睦传百春:体现了忠孝和睦的家族价值观,强调家族成员之间的和谐共处,以及对长辈的孝顺和对国家的忠诚。

忠孝和睦是中国传统文化中极为重要的价值观。

王氏族人通过这一字辈,强调了家庭和谐和家族团结的重要性。

在家庭中,孝顺长辈、关爱晚辈是每个成员的责任,而在国家层面,忠诚于国家、服务于社会则是每个公民的义务。

安徽王氏三槐堂辈分表安徽王氏三槐堂辈分表槐堂是中国传统家族的重要组成部分,是族人进行祭祀和世系衍续的场所。

在安徽,有一位名叫王氏的世家族谱,他们的家族堂号为三槐堂。

以下是安徽王氏三槐堂的辈分表,按照不同的分支进行划分,以便更好地了解这个家族的历史传承。

一、王氏三槐堂的起源王氏三槐堂是安徽省滁州市天长市的一个重要家族,其起源可追溯到古代的王姓始祖。

他们世代相传,在天长市一带繁衍生息,历经数百年,形成了规模庞大的家族。

据传,王氏三槐堂的始祖王氏先生是一位仁慈善良、贤明有德的人物,因此家族世代昌盛,享有盛誉。

二、王氏三槐堂的辈分表1. 第一代:王氏先生2. 第二代:王父3. 第三代:王老爷4. 第四代:王耳5. 第五代:王奇7. 第七代:王实8. 第八代:王育9. 第九代:王保10. 第十代:王成11. 第十一代:王全12. 第十二代:王宗13. 第十三代:王府14. 第十四代:王生15. 第十五代:王旺16. 第十六代:王福17. 第十七代:王贵18. 第十八代:王顺19. 第十九代:王富20. 第二十代:王财三、王氏三槐堂不同分支的辈分表1. 王氏三槐堂第一分支辈分表* 第七代:王实* 第八代:王育* 第九代:王保* 第十代:王成* 第十一代:王全2. 王氏三槐堂第二分支辈分表 * 第六代:王材* 第七代:王实* 第八代:王福* 第九代:王贵* 第十代:王顺* 第十一代:王富3. 王氏三槐堂第三分支辈分表 * 第六代:王材* 第七代:王实* 第八代:王宗* 第十代:王生* 第十一代:王旺四、王氏三槐堂的家族传承王氏三槐堂秉承诚信、友善和崇尚知识的家训,世代相传。

在这个大家族中,人们十分注重家族的传承和发展。

除了定期举行家族聚会外,他们还组织各种活动,如祭祖、家训教育、文化交流等,旨在弘扬家族的传统文化,加强家族成员之间的联系与合作。

五、王氏三槐堂的堂号由来王氏三槐堂的堂号“三槐堂”源于家族祖居所在地的一片槐树林。

三槐王氏百科名片三槐堂三槐王氏,是当今王氏中最大的一支,闻名天下,枝繁叶茂,是太原王氏的一衍派。

三槐堂是王氏子孙繁衍最大的支派,在《中国家谱综合目录》的王氏家谱目录中,冠以“三槐堂”堂号的家谱目录,占有堂号的王氏家谱总数的40%左右。

目录三槐堂的由来三槐世系渊源争议论述要录宋代以后的三槐王氏编辑本段三槐堂的由来王祜(亦名王佑),祖籍莘县(宋时属大名府,今属山东省),以文学见长。

五代时先仕晋,后及汉、周,北宋建国后,宋太祖赵匡胤拜其为监察御史,颇得赏识,官职不断升迁,以尚书兵部侍郎知制诰。

乃举家迁来京城,落户开封。

时在宋乾德三年(965年)至开宝二年(969年)之间。

王祜落户开封的具体地址,明李濂的《汴京遗迹志》说在仁和门外,清周城的《宋东京考》说在望春门外。

这仁和门和望春门实际指的都是曹门,即今曹门关中街偏北一带。

宋开宝二年(969年),有人密告魏州节度使符彦卿谋叛。

魏州即大名(大名县亦名魏县),宋太祖乃派王祜权知大名府。

那个时候,莘县一带归属大名府,宋太祖要王祜衣锦还乡,许以“便宜”行事,并以赵普(一说王溥)相位相许的真实用心在于除符,王祜自是心知肚明。

但王祜至大名接任后,明察暗访,却查无实据,数月无闻。

宋太祖乃驿召面问,王祜直言禀报,符彦卿无谋叛事实,并以自己全家百口性命担保。

甚至直谏太祖吸取晋、汉(五代)皇帝因猜忌而滥杀无辜的教训。

太祖听后很不以为然,乃把王祜改派知襄州。

如此以来,王祜升迁宰相的许诺当然是落空了。

王祜赴襄州任前在其宅院内,手植槐树3棵,曰:“吾子孙必有为三公者。

”以我们今人的思想揣度王祜当时的心情,很可能对自己当不成宰相有点生气,可能是“别看我不能位列三公,我的子孙一定有能担任宰相,位列三公的”气话。

当然,也可以认为王祜这句话是他的自信或远见。

但他以三槐比拟三公确是无疑的。

后来的事实果不出其所料,他的儿子王旦在宋真宗时做了宰相,使他的预言变成了现实。

三槐堂不仅成了王祜一支的堂号,而且成为整个王氏大家族中很重要的一个分支——三槐王氏。

三槐堂王氏家谱三槐堂王氏家谱三槐堂:北宋王祐,大名莘县人,字景叔,自幼聪慧过人,年轻时曾任魏县、南乐二县县令。

入宋以后,晚年拜为兵部侍郎,于上任后月余去世,终年六十四岁,葬在陕西华州安丰里,追封晋国公。

相传,周代宫廷外种槐树三棵,荆棘九株。

百官朝见天子之时,三公面对槐树而立,九卿面对荆棘面立。

后世便以三槐代指三公一类官职,九棘代指九卿百官。

王祐亲手在庭中栽种了三棵槐树,希望借重三槐的喻意,显赫族人。

后来次子王旦果然当了宰相,孙王素又做了宋仁宗时的工部尚书。

王氏族人遂称这支王氏宗族为三槐王氏,并将宗族祠堂命名为三槐堂。

王祐曾孙王巩文彩出众,与苏轼友善。

苏轼为之作《三槐堂铭》,从此三槐堂扬名天下,成为王氏子孙后代通用的堂名。

王姓在秦汉时期基本生活在今山西芮城、夏县、蒲县、平陆、河南开封、虞城、淮县,陕西咸阳,山东淄博,福建南安等地,而子姓为王的后裔则由河南卫辉迁至今甘肃天水、山东东平、河南新蔡、新野、焦作等地。

两汉时期,开始出现了以新朝皇帝王莽而得名的元城(今河北大名)王姓,琅邪王姓,以西汉谏议大夫王吉为开基祖;太原王姓,以东汉征士王霸为开基祖,分为晋阳支(以三国魏司空王昶开基),祁县支(以三国王允为开基)。

魏晋南北朝时期,五胡乱华,少数民族改王姓入主中原,而琅邪王姓的后裔王导和王敦兄弟辅佐司马睿建立东晋,时称“王与(司)马共天下”。

太原王姓祁县支在司马懿专权时遭受灭顶之灾。

隋灭陈时,原仕于南朝的琅邪王姓被分别迁于关中、河北、河东等地。

唐末时,琅邪王姓的后裔王潮和王审知兄弟南迁福建,建立闽国,由此,王审知被誉为“开闽第一人”。

北宋灭后,三槐王姓(以唐末的黎阳〈今河南浚县〉令王言为开基祖)的不少人迁居江浙一带,尤以江苏昆山一支贤才辈出,成为望族。

元末战乱和明末张献忠屠川造成人口锐减,形成了著名的“江西填湖广”、“湖广填四川”运动,同时明太祖朱元璋强令山西人外迁,在洪洞大槐树集结的山西人被分别迁于河南、河北、山东、江苏、浙江、甘肃等地。

三槐王氏上源世系简述武平王氏宗亲三槐王氏的上源,历史上有许多不同的记载,大体上分成两类,一种认为是太原大系;另一种认为是琅琊大系。

而且认为是太原大系的有两种不同记载,其一是太原祁县支中的王通后裔,其二是太原晋阳支中的王仲舒的后裔。

而认为是琅琊大系的也有两种记载,其一是王导支的王搏的后裔;其二是王羲之的后裔。

总谱局编辑部经多年考证,认为三槐王氏祖王言是属于太原祁县支中的王通的后裔。

现在将其传承世系列表如下,至于其它几种说法可以保留。

由于太子晋到王威的传承世系已经在太原王氏大系的上源中列出,因此仅需列出从王威到王言的传承世系了:第十九世:威,字武,离次子,事秦为左长史,仕汉为扬州刺史,居山西太原广武,为太原王氏之祖。

娶上大夫刘淳之女,子一:志。

第二十世:志,威子,字仲,汉时征为扬州刺史,卒葬太原鹿台山,配程氏,子三:珣、玕、琪。

第二十一世:珣,志长子,字东石,汉扬州刺史,秦末隐居不仕。

第二十二世:言,珣子,躬耕不仕。

第二十三世:峙,言子,汉元康中为代郡太守。

第二十四世:嵚,峙子。

第二十五世:彝,嵚子。

第二十六世:彝,彝子。

第二十七世:朂,彝子。

第二十八世:励,朂子。

第二十九世:霸,励子,字儒仲,太原广武人。

居晋阳。

《二十五史》载:霸少有清节及王莽篡位,弃冠带,绝交宦。

建武中(一说汉平帝时应召入京,仕司徒侯,有盛名)征到尚书,不称臣。

有司问其故,霸曰:天子有所不臣,诸侯有所不及(礼记曰:儒有上不臣天子,下不事诸侯)司徒,故梁令阎阳毁之曰:太原俗党儒仲颇有其风,遂止,以病归,隐居守志茅屋蓬户,连征不就,以寿终。

生二子:殷、咸。

第三十世:殷,霸长子,后汉中山太守(一说云中太守),食邑祁县而居焉,为太原王氏祁县支祖。

娶沈氏,子一:亥。

第三十一世:亥,字子渊,抱经不仕,征召不就,躬耕居于祁县,著书立说,教授乡里,深为当世(地)所推敬。

娶令狐氏之女,子一:岱。

又《中国人名大字典》亥,汉宣帝时官中郎。

第三十二世:岱,亥子,字宗岳,后汉永和初(136 )征为功曹椽,时因梁氏擅权,辞不赴命,子一:卓。

三槐堂王氏历史名人王氏三槐堂简介三槐王氏是王氏重要的望族之一,该望族形成于北宋真宗时期,一般家族均以地名郡望著名,唯独三槐王氏是个例外。

该堂号在王氏众多分支中仅列太原王、琅琊王之后,位居第三。

但就影响而言,王旦久居相位地位显赫,使得子孙后代飞黄腾达而长久不衰,三槐王氏在中国历史上的地位是不容置疑的。

史书记载,周代宫廷外植有三株槐树,百官朝见天子时,三公皆面槐而立。

为此,周朝至宋朝“三槐”代指三公。

不过,随着王祜手植三槐故事的流传,宋朝以后,三槐几乎成了王姓的代称。

北宋初期,赵匡胤想以谋反罪名除掉大将符彦卿。

于是,让祖籍莘县的大臣王祜前去调查。

王祜核实后得知,符彦卿并无谋反之意,只是其家中的几个家奴仗势欺人。

王祜对符家家奴严惩后回朝禀报皇帝:愿以百口之家保符彦卿无罪。

赵匡胤除掉符彦卿的设想泡了汤,遂迁怒于王祜。

因王祜秉性耿直,本应做宰相的他,仕途异常坎坷。

直至太宗赵光义即位后,64岁的他才出任兵部侍郎,但任职一个多月就病死了。

壮志难酬,王祜心有不甘,他生前发现次子王旦聪敏过人,前程可喜,便亲手在自家院中植槐树三株,十分自信地预言:“吾子孙必有为三公者,此其所以志也!”宋代太尉、司徒(丞相)、司空(御史大夫)三要职合称“三公”,是众臣之首。

30年后,王旦果真做了宰相。

王旦“知人善任、任人唯贤,严于律己、宽以待人,清廉节俭、至死不渝”的处世之道开创了三槐堂亘古流传的官风、家风。

王祜的其他两个儿子也异常聪颖,先后踏入仕途。

王旦病故后,子孙将其遗体暂厝于其外祖家——开封新里乡大边村,遵王旦遗嘱,葬仪从简,甚至墓碑也未立。

直至38年后的1055年,其子王素上书宋仁宗赵祯,要为其父立碑,赵祯慨然应允,并亲书“全德元老之碑”六字;又下诏命大学士欧阳修为王旦撰写碑文。

于是,王素受钦命为其父立碑。

陵墓竣工后,王素在开封城东门外的王氏宗祠院内亦植槐树三株,并将宗祠命名为“三槐堂”,三槐王氏的称谓至此渐闻于世。

1079年,王巩拜访苏轼时,请这位忘年交为自家的宗祠题了“三槐堂”三字,并作《三槐堂铭》。