中国馆藏日本版古籍书目编目杂记

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

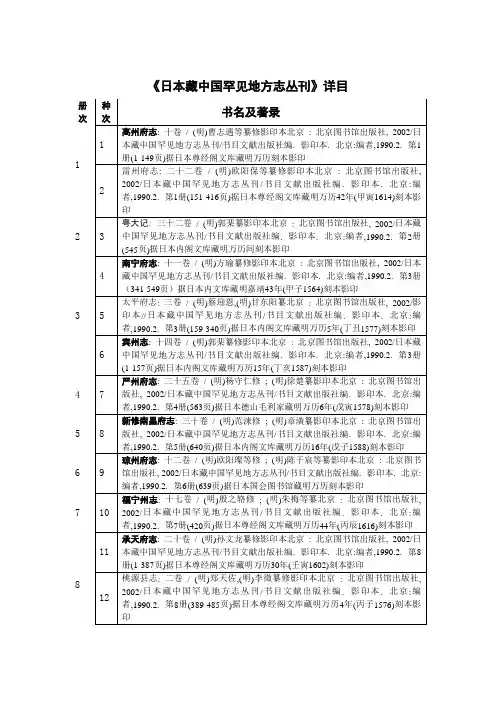

《日本藏中国罕见地方志丛刊》详目册次种次书名及著录1 1高州府志: 十卷/ (明)曹志遇等纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第1册(1-149页)据日本尊经阁文库藏明万历刻本影印2雷州府志: 二十二卷/ (明)欧阳保等纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第1册(151-416页)据日本尊经阁文库藏明万历42年(甲寅1614)刻本影印2 3 粤大记:三十二卷/ (明)郭棐纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第2册(545页)据日本内阁文库藏明万历间刻本影印3 4南宁府志: 十一卷/ (明)方瑜纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第3册(341-549页)据日本内文库藏明嘉靖43年(甲子1564)刻本影印5太平府志: 三卷/ (明)蔡迎恩,(明)甘东阳纂北京: 北京图书馆出版社, 2002/影印本//日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第3册(159-340页)据日本内阁文库藏明万历5年(丁丑1577)刻本影印6宾州志: 十四卷/ (明)郭棐纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第3册(1-157页)据日本内阁文库藏明万历15年(丁亥1587)刻本影印4 7 严州府志: 二十五卷/ (明)杨守仁修; (明)徐楚纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第4册(563页)据日本德山毛利家藏明万历6年(戊寅1578)刻本影印5 8 新修南昌府志: 三十卷/ (明)范涞修; (明)章潢纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第5册(640页)据日本内阁文库藏明万历16年(戊子1588)刻本影印6 9 琼州府志: 十二卷/ (明)欧阳璨等修; (明)陈于宸等纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第6册(639页)据日本国会图书馆藏明万历刻本影印7 10 福宁州志: 十七卷/ (明)殷之辂修; (明)朱梅等纂北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第7册(420页)据日本尊经阁文库藏明万历44年(丙辰1616)刻本影印8 11承天府志: 二十卷/ (明)孙文龙纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第8册(1-387页)据日本尊经阁文库藏明万历30年(壬寅1602)刻本影印12桃源县志: 二卷/ (明)郑天佐,(明)李徵纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第8册(389-485页)据日本尊经阁文库藏明万历4年(丙子1576)刻本影印9 13重修南安府志: 二十五卷/ (明)商文昭,(明)卢洪夏等纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.--第9册(325-585页)据日本尊经阁文库藏明万历刻本影印14福州府志: 三十六卷/ (明)林濂等纂修/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1990.2.-第9册(1-324页)据日本内阁文库藏明万历24年(丙申1596)刻本影印10 15乌程县志: 十二卷/ (明)刘沂春修; (明)徐守刚纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第10册(215-491页)据日本国会图书馆藏明崇祯10年(丁丑1673)刻本影印16六安州志: 八卷/ (明)李懋桧纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第10册(493-671页)据日本国会图书馆藏明万历12年(甲申1584)刻本影印17湖州府志: 二十四卷/ (明)陈颀修; (明)劳铖续修; (明)张渊纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第10册(1-214页)据日本静嘉堂文库藏明成化11年(乙未1475)刊本弘治补刊本影印;存18卷:卷1-13,18-2211 18 吉安府志: 三十六卷/ (明)余之祯纂修北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第11册(583页)据日本内阁文库藏明万历13年(乙酉1585)刻本影印12 19永安县志: 九卷/ (明)苏民望,(明)肖时中纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第12册(1-105页)据日本东京图书馆藏明万历12年(甲申1584)刻本影印20福安县志: 九卷/ (明)陆以载等纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第12册(107-219页)据日本尊经阁文库藏明万历25年(丁酉1597)刻本影印21建阳县志: 八卷/ (明)魏时应修; (明)田居中,(明)张榜纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第12册(221-457页)据日本国会图书馆藏明万历29年(辛丑1602)刻本影印13 22惠州府志: 十二卷/ (明)李玘修; (明)刘梧纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.12.--第13册(1-160页)据日本东京图书馆藏明嘉靖21年(壬寅1542)刻本影印23香山县志: 八卷/ (明)邓迁修; (明)黄佐纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.12.--第13册(289-425页)据日本国会图书馆藏明嘉靖27年(戊申1548)刻本影印24潮州府志: 八卷/ (明)郭春震纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.12.--第13册(161-287页)据日本东京图书馆藏明嘉靖26年(丁未1547)刻本影印14 25 瑞金县志: 十卷/ (清)朱维高修; (清)杨长世纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第14册(1-189页)据日本内阁文库藏清康熙22年(癸亥1683)刻本影印26 上犹县志: 十卷/ (清)章振萼纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第14册(295-374页)据日本内阁文库藏清康熙36年(丁丑1697)刻本影印27 续修瑞金县志: 十一卷/ (清)郭一豪修; (清)朱云映,(清)谢重拔纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.-14册(191-293页)据日本内阁文库藏清康熙49年(庚寅1710)刻本影印15 28 永州府志: 二十四卷/ (清)刘道著修; (清)钱邦芑纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第15册(734页)据日本内阁文库藏清康熙9年(庚戌1670)刻本影印16 29 保定府志: 四十卷/ (明)冯维敏纂修; (明)王国祯续修;(明)王政熙续篡北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第16册799页据日本内阁文库藏明万历36年(戊申1608)刻本影印17 30 嘉兴县志: 二十四卷/ (明)罗炌修; (明)黄承昊纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.10.--第17册(1054页)据日本宫内省图书寮藏明崇祯10年(丁丑1637)刻本影印18 31 贵州通志: 二十四卷/ (明)王来贤修; (明)许一德纂北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者1991.11.--第18册(850页)据日本尊经阁文库藏明万历25年(丁酉1597)刻本影印19 32 续修严州府志: 二十四卷/ (明)吕昌期修; (明)俞炳然纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.10.--第19册(524页)据日本东洋文库藏抄本影印20 33琼山县志: 十卷/ (清)王贽修; (清)关必登纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第20册(367-603页)据日本内阁文库藏清康熙47年(戊子1708)刻本影印34南海县志: 十七卷/ (清)郭尔#,(清)胡云客纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.3.--第20册(1-365页)据日本内阁文库藏清康熙30年(辛未1691)刻本影印21 35 湖广图经志书: 二十卷/ (明)薛刚纂修; (明)吴廷举续修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.10.--第21册(1623页)据日本尊经阁文库藏明嘉靖元年(壬午1522)刻本影印22 36 松江府志: 五十八卷/ (明)方岳贡修; (明)陈继儒纂北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,19901.10.--第22册(1538页)据日本藏明崇祯3年(庚午1630)刻本影印23 37 新会县志: 十八卷卷首一卷/ (清)贾洛英修; (清)薛起蛟等纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.10.--第23册(458页)据日本东洋文化研究所藏清康熙29年(庚午1690)刻本影印24 38儋州志: 三集/ (明)曾邦泰等纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第24册(1-162页)据日本尊经阁文库藏明万历48年(戊午1618)刻本影印39揭阳县志: 八卷/ (清)陈树芝纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1991.11.--第24册(163-580页)据日本内阁文库藏清雍正9年(辛亥1731)刻本影印25 40廉州府志: 十四卷/ (明)张国经修; (明)郑抱素纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.10.--第25册(1-273页)据日本内阁文库藏明崇祯10年(丁丑1637)刻本影印41灵山县志: 十二卷/ (清)盛熙祚纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.10.--第25册275-397页据日本内阁文库藏清雍正11年(癸丑1733)刻本影印26 42光州志: 十二卷/ (清)庄泰弘修; (清)孟俊纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第26册(221-443页)据日本内阁文库藏清顺治16年(己亥1659)刻本影印43固始县志: 十卷/ (清)包#纂修/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第26册(1-219页)据日本内阁文库藏清顺治17年(庚子1660)刻本影印27 44重辑新宁县志: 二十二卷卷首一卷/ (清)安舒原辑; (清)张德遵纂修北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.10.--第27册93--433页据日本东洋文库藏清道光3年(癸未1823)刻本影印45新宁县志: 八卷/ (明)沈文系纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.10.--第27册(1-91页)据日本东洋文库藏明万历34年(丙午1606)刻本影印28 46安乡县志: 十二卷/ (清)王基巩纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第28册(211-349页)据日本内阁文库藏清康熙26年(丁卯1687)刻本影印47续增城步县志/ (清)贾构修; (清)易文炳,(清)向宗乾纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第28册(351-431页)据日本东洋文库藏清乾隆50年(乙巳1785)刻本影印48麻阳县志: 十卷/ (清)黄志璋纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第28册(1-210页)据日本内阁文库藏清康熙24年(乙丑1685)刻本影印29 49汝州志: 四卷/ (明)方应选修; (明)张维新纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第29册(297-425页)据日本宫内省图书寮藏明万历24年(丙申1596)刻本影印50罗山县志: 四卷/ (明)李弘道纂修北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第29册155-244页据日本宫内省图书寮藏明万历11年(癸未1583)刻本影印51 郾城县志: 十卷 / (明)李振声修 ; (明)李豫纂影印本北京 : 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第29册(427-525页)据日本京都大学藏明崇祯10年(丁丑1637)刻本影印52 滕县志: 八卷/ (明)杨承父修; (明)王元宾纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第29册(子-154页)据日本尊经阁文库藏明万历13年(乙酉1585)刻本影印53 罗山县志: 八卷/ (清)阎兴邦,(清)鲁鳞纂修北京: 书目文献出版社/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第29册(245-296页)据日本东洋文库藏清康熙30年(辛未1691)刻本影印30 54福清县志续略: 十八卷/ (明释)如一纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第30册(201-301页)据日本国会图书馆藏明嘉靖26年(丁未1547)刻本影印55仙游县志: 八卷/ (明)林有年纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第30册(1-200页)据日本尊经阁文库藏明嘉靖17年(戊戌1538)刻本影印56海澄县志: 二十卷/ (明)梁兆阳修; (明)葵国祯,(明)张燮等纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第30册(303-550页)据日本东京图书馆藏明崇祯6年(癸酉1633)刻本影印57尤溪县志: 九卷/ (明)邓一鼒纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第30册(551-683页)据日本国会图书馆藏明崇祯9年(丙子1636)刻本影印31 58翁源县志: 七卷/ (清)刘士骐纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第31册(1-131页)据日本内阁文库藏清康熙25年(丙寅1686)刻本影印59程乡县志: 八卷/ (清)刘广聪纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第31册(349-518页)据日本东洋文库藏清康熙30年(辛未1691)刻本影印60阳春县志: 十八卷/ (清)康善述纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第31册(133-347页)据日本内阁文库藏清康熙26年(丁卯1687)刻本影印61临高县志: 十二卷/ (清)樊庶纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第31册(519-693页)据日本内阁文库藏清康熙46年(丁亥1707)刻本影印32 62楚雄府志六卷/ (明)徐樥修; (明)张泽等纂, 影印本--北京: 书目文献出版社, 1992481页; 26cm 日本藏中国罕见地方志丛刊63合州志: 八卷/ (明)刘芳声修; (明)田九垓纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第32册(267-369页)据日本内阁文库藏明万历7年(己卯1579)刻本影印64 涪州志: 四卷/ (清)董维祺修; (清)冯懋柱纂影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第32册(371-481页)据日本内阁文库藏清康熙53年(甲午1714)刻本影印65 铜仁府志: 十二卷/ (明)陈以跃纂修影印本北京: 北京图书馆出版社, 2002/日本藏中国罕见地方志丛刊/书目文献出版社编.--影印本.--北京:编者,1992.11.--第32册(99-266页)据日本国会图书馆藏明万历后期刻本影印又有续编20册。

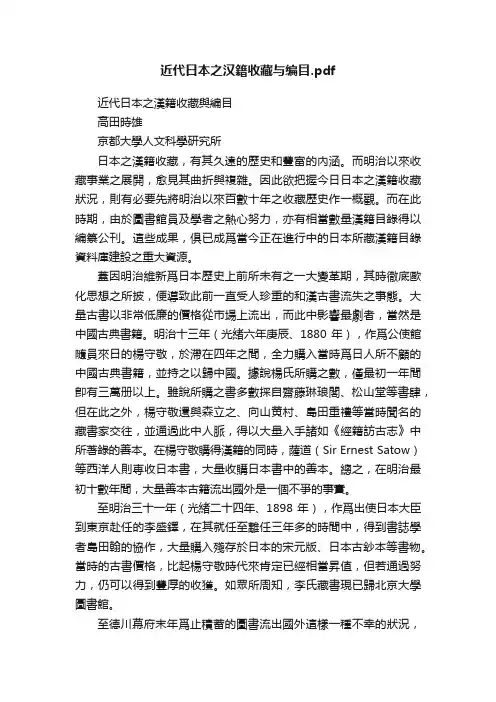

近代日本之汉籍收藏与编目.pdf近代日本之漢籍收藏與編目高田時雄京都大學人文科學研究所日本之漢籍收藏,有其久遠的歷史和豐富的內涵。

而明治以來收藏事業之展開,愈見其曲折與複雜。

因此欲把握今日日本之漢籍收藏狀況,則有必要先將明治以來百數十年之收藏歷史作一概觀。

而在此時期,由於圖書館員及學者之熱心努力,亦有相當數量漢籍目錄得以編纂公刊。

這些成果,俱已成爲當今正在進行中的日本所藏漢籍目錄資料庫建設之重大資源。

蓋因明治維新爲日本歷史上前所未有之一大變革期,其時徹底歐化思想之所披,便導致此前一直受人珍重的和漢古書流失之事態。

大量古書以非常低廉的價格從市場上流出,而此中影響最劇者,當然是中國古典書籍。

明治十三年(光緒六年庚辰、1880年),作爲公使館隨員來日的楊守敬,於滯在四年之間,全力購入當時爲日人所不顧的中國古典書籍,並持之以歸中國。

據說楊氏所購之數,僅最初一年間卽有三萬册以上。

雖說所購之書多數採自齋藤琳琅閣、松山堂等書肆,但在此之外,楊守敬還與森立之、向山黄村、島田重禮等當時聞名的藏書家交往,並通過此中人脈,得以大量入手諸如《經籍訪古志》中所著錄的善本。

在楊守敬購得漢籍的同時,薩道(Sir Ernest Satow)等西洋人則專收日本書,大量收購日本書中的善本。

總之,在明治最初十數年間,大量善本古籍流出國外是一個不爭的事實。

至明治三十一年(光緒二十四年、1898年),作爲出使日本大臣到東京赴任的李盛鐸,在其就任至離任三年多的時間中,得到書誌學者島田翰的協作,大量購入殘存於日本的宋元版、日本古鈔本等書物。

當時的古書價格,比起楊守敬時代來肯定已經相當昇值,但若通過努力,仍可以得到豐厚的收獲。

如眾所周知,李氏藏書現已歸北京大學圖書館。

至德川幕府末年爲止積蓄的圖書流出國外這樣一種不幸的狀況,卽爲近代日本漢籍蒐集歷史之起始。

而與此種狀況之發生相對,擁有財力的古典書籍愛好家們亦隨卽開始了新的蒐集事業。

幕末以來文人墨客的中國興趣,在明治時期的知識人之間仍然具有很大影響力,因此他們對於漢籍的興趣,當然也就不可小看。

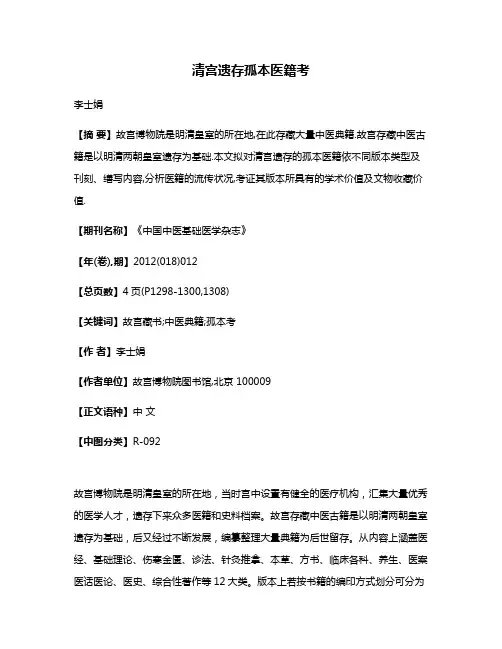

清宫遗存孤本医籍考李士娟【摘要】故宫博物院是明清皇室的所在地,在此存藏大量中医典籍.故宫存藏中医古籍是以明清两朝皇室遗存为基础.本文拟对清宫遗存的孤本医籍依不同版本类型及刊刻、缮写内容,分析医籍的流传状况,考证其版本所具有的学术价值及文物收藏价值.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2012(018)012【总页数】4页(P1298-1300,1308)【关键词】故宫藏书;中医典籍;孤本考【作者】李士娟【作者单位】故宫博物院图书馆,北京 100009【正文语种】中文【中图分类】R-092故宫博物院是明清皇室的所在地,当时宫中设置有健全的医疗机构,汇集大量优秀的医学人才,遗存下来众多医籍和史料档案。

故宫存藏中医古籍是以明清两朝皇室遗存为基础,后又经过不断发展,编纂整理大量典籍为后世留存。

从内容上涵盖医经、基础理论、伤寒金匮、诊法、针灸推拿、本草、方书、临床各科、养生、医案医话医论、医史、综合性著作等12大类。

版本上若按书籍的编印方式划分可分为抄本、雕版印本、活字印本、石印本、影印本等。

按出版者划分则官刻本、私刻本和坊刻本皆有,文字有汉文、满文及满汉合璧等文种。

另外,还留存多种朝鲜及日本刊刻的有关中医药学的古籍。

本文拟对清宫遗存孤本医籍(在此孤本的确立,是以在《全国中医图书联合目录》、《中国古籍善本书目》上著录仅故宫收藏,或者未在上述两书目中出现者为依据)按照不同版本类型、相关内容以及中医古籍类别等多角度进行分析考证,探讨其版本的学术价值和文物收藏价值。

1 抄本孤本书雕版印刷术发明之前一个相当长的时间,书籍的制作和传播全赖于手工抄写。

然而,抄书重藏之风最盛莫过于明、清两代。

据《全国中医图书联合目录》书中所收1949年以前见存的中医古籍12000余种,其中抄本的数量超过刻本。

抄本书在鉴定中,更注重其学术资料价值。

明清内府所藏抄本多精校细勘、文字脱讹较少,且多以恭楷缮录的精写、精抄本流传于世,这也是故宫博物院的藏书特色之一。

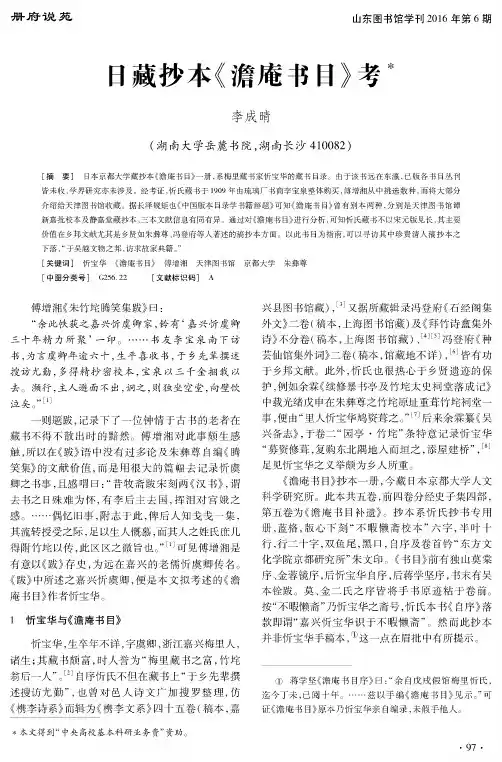

册府说苑山东图书馆学刊2016年第6期日藏抄本《澹庵书目》考#李成晴(湖南大学岳麓书院,湖南长沙410082)[摘要]日本京都大学藏抄本《澹庵书目》一册,系梅里藏书家忻宝华的藏书目录。

由于该书远在东瀛,已版各书目丛刊皆未收,学界研究亦未涉及。

经考证,忻氏藏书于1909年由琉璃厂书商李宝泉整体购买,傅增湘从中挑选数种,而将大部分介绍给天津图书馆收藏。

据长泽规矩也《中国版本目录学书籍解题》可知《澹庵书目》曾有别本两种,分别是天津图书馆谭新嘉批校本及静嘉堂藏抄本,三本文献信息有同有异。

通过对《澹庵书目》进行分析,可知忻氏藏书不以宋元版见长,其主要价值在乡邦文献尤其是乡贤如朱彝尊、冯登府等人著述的稿抄本方面。

以此书目为指南,可以寻访其中珍贵清人稿抄本之下落,“于吴越文物之邦,访求故家典籍。

”[关键词]忻宝华《澹庵书目》傅增湘天津图书馆京都大学朱彝尊[中图分类号]G256.22 [文献标识码]A傅增湘《朱竹姹腾笑集跋》曰:“余此帙获之嘉兴忻虞卿家,钤有‘嘉兴忻虞卿 三十年精力所聚’ 一印。

……书友李宝泉南下访 书,为言虞卿年逾六十,生平喜收书,于乡先辈撰述 搜访尤勤,多得精抄密校本,宝泉以三千金捆载以 去。

濒行,主人避面不出,坰之,则独坐空堂,向壁饮 泣矣。

”[1]一则题跋,记录下了一位钟情于古书的老者在 藏书不得不散出时的黯然。

傅增湘对此事颇生感 触,所以在《跋》语中没有过多论及朱彝尊自编《腾 笑集》的文献价值,而是用很大的篇幅去记录忻虞 卿之书事,且感喟曰:“昔牧斋跋宋刻两《汉书》,谓 去书之日殊难为怀,有李后主去国,挥泪对宫娥之 感。

……偶忆旧事,附志于此,俾后人知戋戋一集,其流转授受之际,足以生人慨慕,而其人之姓氏庶几 得附竹姹以传,此区区之微旨也。

”[1]可见傅增湘是 有意以《跋》存史,为远在嘉兴的老儒忻虞卿传名。

《跋》中所述之嘉兴忻虞卿,便是本文拟考述的《澹 庵书目》作者忻宝华。

1忻宝华与《澹庵书目》忻宝华,生卒年不详,字虞卿,浙江嘉兴梅里人,诸生;其藏书颇富,时人誉为“梅里藏书之富,竹姹 翁后一人”。

《中国古籍总目》目录《中国古籍总目》分为经史子集丛五部,共二十六册,由中华书局、上海古籍出版社联合出版,著录古籍近二十万种。

《中国古籍总目》的编纂出版及其对古籍整理出版工作的意义复旦大学图书馆吴格甲、《中国古籍总目》编纂介绍一、《总目》编纂宗旨(1)《中国古籍总目》(简称《总目》)是现存中国汉文古籍的综合目录,旨在全面反映中国(大陆及港澳台地区)及海外(如日本、美国等)现存汉文古籍的主要品种、版本及其收藏单位;(2)《总目》著录以古籍品种立目,同时反映入录各书的主要版本; (3)《总目》兼具联合目录功能,各版本后附注相关收藏图书馆的简称。

二、《总目》调查范围(1)大陆地区古籍收藏品种,据国家图书馆、北京大学图书馆、上海图书馆、南京图书馆四馆藏书编为基础书目,并以中国科学院文献情报中心、复旦大学图书馆、天津图书馆、辽宁省图书馆、山东省图书馆、浙江图书馆、湖北省图书馆及其他图书馆藏书纪录作增补; (2)大陆以外古籍收藏品种,利用了香港、澳门及台湾地区,韩国、日本、北美、西欧各国图书馆部分古籍书本目录,补充了稀见品种、版本及收藏信息;(3)国内已出版的(善本、丛书、方志、家谱、朱卷等)古籍馆藏书目及联合书目。

三、《总目》著录对象1)民国元年以前抄写、刻印、活字印刷、影印的历代古籍; ((2)民国元年以前成书而抄写、刻印稍后,与上述图书属性相同的古籍; (3)所录均属经抄写、刻印、活字印刷、影印成书者(专书、报刊中的单篇文字不予著录);(4)汉文与少数民族文字合刻(如满汉合璧)的古籍(少数民族文字古籍不予著录); (5)以汉文注释外文的图书(如《华夷译语》等);1(6)整体著录佛藏、道藏子目,子目未单刻者分别立目,已有单刻者增加著录藏经版本; (7)甲骨、铭文、碑刻、竹简、木牍、帛书等具文物性质的文献原件,敦煌遗书、金石拓本、舆图、字画、鱼鳞册、宝钞、契约、诰命、文告等(含已装裱成册或成卷者),除已经编纂、抄写、刻印、影印成书者,不予著录。

中華書局的大型書目工具書《宋元明清書目題跋叢刊》已於近日出版發行。

這套叢書收入了自宋至清末的著名書目題跋近百種,這些書目題跋不僅對考察某一典籍的流傳存佚,內容得失,刊鈔先後,校讎優劣,有重要參考作用,對於從事中國傳統學術,尤其是古籍目錄、版本、校勘及藏書史研究者和工作者,更是一部不可或缺的工具書,對圖書館、資料室而言,也是必備的開放檢索用書。

《宋元明清書目題跋叢刊》分四卷十九冊,“宋代卷”收入《崇文總目》等十種,“元代卷”收入《文獻通考?經籍考》等三種,“明代卷”收入《文淵閣書目》等四十七種,“清代卷”收入《皕宋樓藏書志》等三十五種。

宋元明書目較少,清代書目眾多,因此清代卷仍然採取精選原則,以重要的提要式書目及題跋專書為主。

末冊《日本訪書志》附有《經籍訪古志》、《古文舊書考》兩種日人著作。

每冊前均有《影印說明》,對所收書的作者、內容、版本作了簡要介紹。

有此一編,自宋以至清末乃至日本所藏重要古籍,盡可一覽無遺。

《宋元明清書目題跋叢刊》從選目到出書,凝聚了眾多著名專家學者的心血,先後參與擬目和提出寶貴意見的專家有王紹曾、來新夏、傅熹年、張長華、鄭偉章、馮惠民、許逸民、杜澤遜等諸位先生,全國古籍整理出版規劃領導小組也對該套叢刊給予高度重視和支持。

對於這一國家重點古籍整理出版專案的推出,中華書局真誠期望這套叢刊能以權威實用的形式,方便於學者,服務於學術。

附:《宋元明清書目題跋叢刊?前言》前言人類文明歷史主要寄託於三個方面,曰傳世文獻,曰地下文物,曰民間傳說。

就中國的情形來看,以傳世文獻為大宗,其源遠流長,系統完整,數量龐大,為舉世罕見。

緣是治書之學若版本、目錄、校勘、藏弆諸科,亦格外發達,而其藉以表現之方式,要以目錄題跋為依歸,此又諸科之中以目錄學獨具宏通旨趣之根本原因。

中國的群書目錄,自西漢劉向、劉歆父子《別錄》、《七略》以來,代有作者,不乏宏篇巨制,唯宋以前目錄傳世者僅《漢書?藝文志》、《隋書?經籍志》、《舊唐書?經籍志》及若干佛家經錄而已。

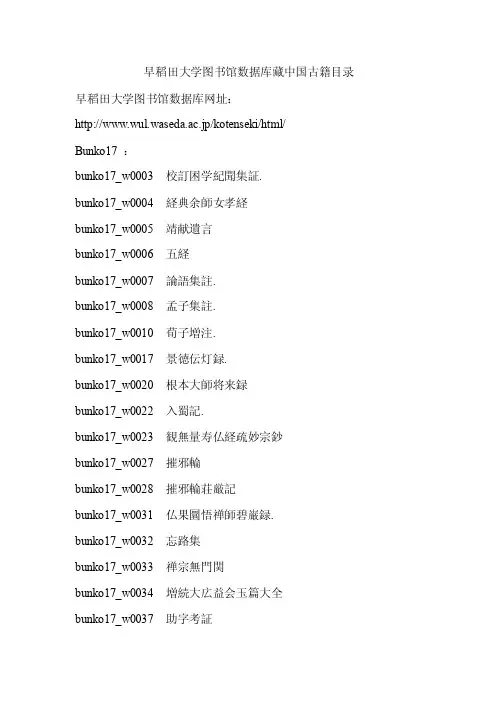

早稻田大学图书馆数据库藏中国古籍目录早稻田大学图书馆数据库网址:http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/Bunko17 :bunko17_w0003 校訂困学紀聞集証.bunko17_w0004 経典余師女孝経bunko17_w0005 靖献遺言bunko17_w0006 五経bunko17_w0007 論語集註.bunko17_w0008 孟子集註.bunko17_w0010 荀子増注.bunko17_w0017 景徳伝灯録.bunko17_w0020 根本大師将来録bunko17_w0022 入蜀記.bunko17_w0023 観無量寿仏経疏妙宗鈔bunko17_w0027 摧邪輪bunko17_w0028 摧邪輪荘厳記bunko17_w0031 仏果圜悟禅師碧巌録.bunko17_w0032 忘路集bunko17_w0033 禅宗無門関bunko17_w0034 増続大広益会玉篇大全bunko17_w0037 助字考証bunko17_w0039 译文初编bunko17_w0040 译文須知: 虚字部. bunko17_w0054 初唐四杰集bunko17_w0056 瓯北诗话bunko17_w0057 詩語觧bunko17_w0061 蜀詩.bunko17_w0064 御選唐宋詩醇bunko17_w0065 御定全唐詩録bunko17_w0067 錦繍段詳註. bunko17_w0068 欽定国朝詩別裁集. bunko17_w0071 元詩別裁集bunko17_w0072 01 重訂宋詩別裁集bunko17_w0072 05 重訂元詩別裁集bunko17_w0073 古詩大観bunko17_w0074 古唐詩合解bunko17_w0075 古唐詩合解王尭衢bunko17_w0076 唐詩品汇bunko17_w0077 重訂唐詩別裁集bunko17_w0078 众妙集bunko17_w0079 全唐试律类笺bunko17_w0080 全唐詩話bunko17_w0083 宋詩別裁集bunko17_w0084 唐詩筌蹄集bunko17_w0085 唐詩遺bunko17_w0086 唐詩解頤bunko17_w0089 唐詩集註bunko17_w0090 唐詩事略bunko17_w0091 唐詩正声箋註bunko17_w0093 唐詩別裁集引典備註bunko17_w0096 御定杜陸千選bunko17_w0097 方正学文粋bunko17_w0098 重訂明詩別裁集bunko17_w0099 屈辞精義bunko17_w0100 陶靖节集此乃本人耗时半年整理而成,以上只是一小部分,有要全目录的请QQ联系, qq : 1540319836 。

《中国农业古籍目录》补正何灿【摘要】由中国农业遗产研究室编著的《中国农业古籍目录》是迄今为止收录农书最多的专门性农业古籍目录,较为全面地反映了中国农业古籍的存佚及收藏情况,对研究中国农史和农业遗产大有帮助。

但由于收录古籍数目较多,加之条件所限,书中难免存在不当之处,故对书中讹误疏漏之处进行补正。

【期刊名称】《农业图书情报学刊》【年(卷),期】2012(024)011【总页数】4页(P121-124)【关键词】《中国农业古籍目录》;疏误;补正【作者】何灿【作者单位】山东大学儒学高等研究院、文史哲研究院,山东济南250100【正文语种】中文【中图分类】G256中国是一个历史悠久的农业大国,历朝历代都是以农为本,所以出现了大量的农业古籍。

这些农业古籍是我们了解中国农业文明发展历程的宝贵资料,有许多对今天的农业发展仍然具有指导意义。

由中国农业遗产研究室编著的《中国农业古籍目录》(以下简称《农业目录》)是迄今为止收录农书最多的专门性农业古籍目录,较为全面地反映了中国农业古籍的存佚及收藏情况,对研究中国农史和农业遗产大有帮助。

这部书目不但著录了农业古籍的书名、卷数、作者,还列出了版本和收藏单位,并进行了合理分类。

除了收录中国大陆及台湾地区的农业古籍之外,还收录了美国和日本收藏的中国农业古籍,使读者能够更为全面地了解目前农业古籍的存佚情况。

但诚如编者所言,由于收录古籍数目较多,加之条件所限,书中难免存在不当之处。

笔者在参加国家清史项目《清人著述总目》编纂工作中,曾使用该书,发现一些值得商榷的条目,现考辨如下,就正方家。

1 0116郊外农谈三卷第16页0116郊外农谈三卷,(明)张铁撰。

清顺治四年(1647)李际期刊本。

《浙江采集遗书总录》。

按:《浙江采集遗书总录》子部农家类、《四库全书总目》子部杂家类杂纂之属著录该书,撰人皆做“张鈇”。

张鈇,字子威,浙江慈溪人。

《浙江采集遗书总录》云张鈇另有《碧溪集》。

《农业目录》作“张铁”,误。

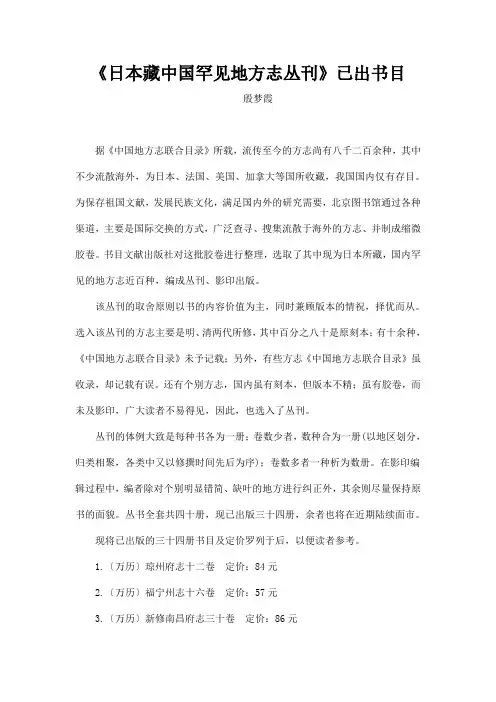

《日本藏中国罕见地方志丛刊》已出书目殷梦霞据《中国地方志联合目录》所载,流传至今的方志尚有八千二百余种,其中不少流散海外,为日本、法国、美国、加拿大等国所收藏,我国国内仅有存目。

为保存祖国文献,发展民族文化,满足国内外的研究需要,北京图书馆通过各种渠道,主要是国际交换的方式,广泛查寻、搜集流散于海外的方志、并制成缩微胶卷。

书目文献出版社对这批胶卷进行整理,选取了其中现为日本所藏,国内罕见的地方志近百种,编成丛刊、影印出版。

该丛刊的取舍原则以书的内容价值为主,同时兼顾版本的情祝,择优而从。

选入该丛刊的方志主要是明、清两代所修,其中百分之八十是原刻本;有十余种,《中国地方志联合目录》未予记载;另外,有些方志《中国地方志联合目录》虽收录,却记载有误。

还有个别方志,国内虽有刻本,但版本不精;虽有胶卷,而未及影印,广大读者不易得见,因此,也选入了丛刊。

丛刊的体例大致是每种书各为一册;卷数少者,数种合为一册(以地区划分,归类相聚,各类中又以修撰时间先后为序);卷数多者一种析为数册。

在影印编辑过程中,编者除对个别明显错简、缺叶的地方进行纠正外,其余则尽量保持原书的面貌。

丛书全套共四十册,现已出版三十四册,余者也将在近期陆续面市。

现将已出版的三十四册书目及定价罗列于后,以便读者参考。

1.〔万历〕琼州府志十二卷定价:84元2.〔万历〕福宁州志十六卷定价:57元3.〔万历〕新修南昌府志三十卷定价:86元4.〔万历〕严州府志二十五卷定价:75元5.〔万历〕续修严州府志二十四卷定价:66元6.〔康熙〕永州府志二十四卷定价:93元7.〔万历〕粤大记三十二卷定价:72元8.〔万历〕保定府志四十卷定价:101无9.〔万历〕贵州通志二十四卷定价:83元10.〔万历〕吉安府志三十六卷定价:75元11.〔崇祯〕嘉兴县志二十四卷定价:133元12.〔康熙〕新会县志十八卷首一卷定价:58元13.〔嘉靖〕湖广图经志书二十卷上下册定价:204元14.〔崇祯〕松江府志五十八卷上下册定价:194元15.〔万历〕福州府志三十六卷〔万历〕重修南安府志二十五卷定价:78元16.〔万历〕桃源县志二卷〔万历〕承天府志二十卷定价:65元17.〔万历〕高州府志十卷〔万历〕雷州府志二十二卷定价:65元18.〔万历〕儋州志三集〔雍正〕揭阳县志八卷定价:75元19.〔崇祯〕廉州府志十四卷〔雍正〕灵山县志十二卷定价:51.5元20.〔顺治〕固始县志十卷〔顺治〕光州志十二卷定价:57元21.〔万历〕新宁县志八卷〔道光〕重辑新宁县志三十二卷首一卷定价:55元22.〔康熙〕南海县志〔康熙〕琼山县志定价:77元23.〔万历〕宾州志十四卷〔嘉靖〕南宁府志十一卷〔万历〕太平府志二卷定价:73元24.〔康熙〕麻阳县志十卷〔康熙〕安乡县志十二卷〔乾隆〕续增城步县志不分卷定价:56 元25.〔嘉靖〕惠州府志十二卷〔熹靖〕潮州府志八卷〔嘉靖〕香山县志八卷定价:55元26.〔万历〕永安县志九卷图一卷〔万历〕福安县志九卷〔万历〕建阳县志八卷定价:59元27.〔康熙〕瑞金县志十卷〔康熙〕续修瑞金县志十一卷〔康熙〕上犹县志十卷定价:49元28.〔成化〕湖州府志二十四卷(存十八卷)〔崇祯〕乌程县志十二卷〔万历〕六安县志八卷定价:86元29.〔嘉靖〕仙游县志八卷〔嘉靖〕福清县志续略十八卷〔崇祯〕海澄县志二十卷〔崇祯〕尤溪县志九卷定价:88元30.〔康熙〕翁源县志七卷〔康熙〕阳春县志十八卷〔康熙〕程乡县志八卷〔康熙〕临高县志十二卷定价:89元31.〔隆庆〕楚雄府志六卷〔万历〕铜仁府志十二卷〔万历〕合州志八卷〔康熙〕溶州志四卷定价:62元32.〔万历〕滕志八卷〔万历〕罗山县志四卷〔康熙〕罗山县志八卷〔万历〕汝州志四卷〔崇祯〕郾城县志十卷定价:70元转自《文献》1993年04期。

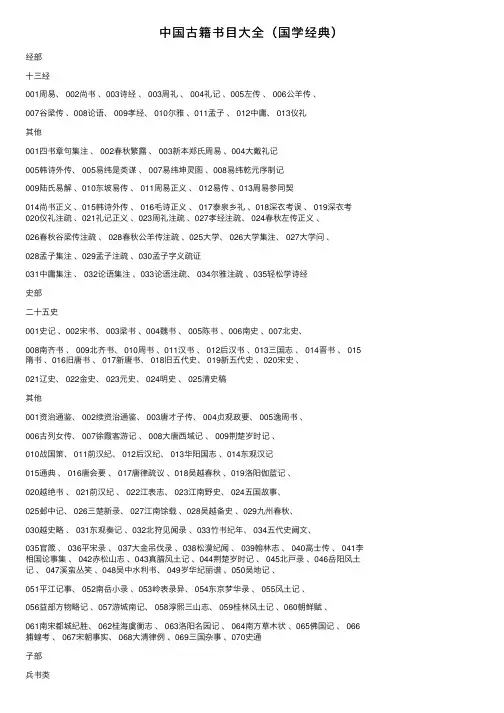

中国古籍书⽬⼤全(国学经典)经部⼗三经001周易、 002尚书、003诗经、 003周礼、 004礼记、005左传、 006公⽺传、007⾕梁传、008论语、 009孝经、 010尔雅、011孟⼦、 012中庸、 013仪礼其他001四书章句集注、 002春秋繁露、 003新本郑⽒周易、004⼤戴礼记005韩诗外传、 005易纬是类谋、 007易纬坤灵图、008易纬乾元序制记009陆⽒易解、010东坡易传、 011周易正义、 012易传、013周易参同契014尚书正义、015韩诗外传、 016⽑诗正义、 017泰泉乡礼、018深⾐考误、 019深⾐考020仪礼注疏、021礼记正义、023周礼注疏、027孝经注疏、 024春秋左传正义、026春秋⾕梁传注疏、 028春秋公⽺传注疏、025⼤学、 026⼤学集注、 027⼤学问、028孟⼦集注、029孟⼦注疏、030孟⼦字义疏证031中庸集注、 032论语集注、033论语注疏、 034尔雅注疏、035轻松学诗经史部⼆⼗五史001史记、002宋书、 003梁书、004魏书、 005陈书、006南史、007北史、008南齐书、 009北齐书、 010周书、011汉书、 012后汉书、013三国志、 014晋书、 015隋书、016旧唐书、 017新唐书、 018旧五代史、 019新五代史、020宋史、021辽史、 022⾦史、 023元史、 024明史、 025清史稿其他001资治通鉴、 002续资治通鉴、 003唐才⼦传、 004贞观政要、 005逸周书、006古列⼥传、 007徐霞客游记、 008⼤唐西域记、 009荆楚岁时记、010战国策、 011前汉纪、 012后汉纪、 013华阳国志、014东观汉记015通典、 016唐会要、 017唐律疏议、018吴越春秋、019洛阳伽蓝记、020越绝书、 021前汉纪、 022江表志、 023江南野史、 024五国故事、025邺中记、 026三楚新录、 027江南馀载、028吴越备史、029九州春秋、030越史略、 031东观奏记、032北狩见闻录、033⽵书纪年、 034五代史阙⽂、035官箴、 036平宋录、 037⼤⾦吊伐录、038松漠纪闻、 039翰林志、 040⾼⼠传、 041李相国论事集、 042⾚松⼭志、043真腊风⼟记、044荆楚岁时记、 045北戸录、046岳阳风⼟记、 047溪蛮丛笑、048吴中⽔利书、 049岁华纪丽谱、050吴地记、051平江记事、 052南岳⼩录、053岭表录异、 054东京梦华录、 055风⼟记、056益部⽅物略记、057游城南记、 058淳熙三⼭志、 059桂林风⼟记、060朝鲜赋、061南宋都城纪胜、 062桂海虞衡志、 063洛阳名园记、 064南⽅草⽊状、065佛国记、 066捕蝗考、 067宋朝事实、 068⼤清律例、069三国杂事、070史通⼦部兵书类武经七书001孙⼦兵法、 002吴⼦兵法、003尉缭⼦、 004司马法、005六韬、 006三略、007唐李问对、其他兵书001孙膑兵法、 002百战奇略、003握奇经、 004练兵实纪、005将苑、006何博⼠备论、 007三⼗六计、008守城录、009孙⼦略解、 010乾坤⼤略、011墨⼦城守各篇简注、 012兵制、013阴符经、014太⽩阴经、 015历代兵制、016素书、017备论其他⼦部001⽼⼦道德经、 002庄⼦、 003荀⼦、 004墨⼦、 005列⼦、006申鉴、007说苑、008新语、009论衡、010茶经、 011棋经、012中论、 013邓⼦、014盖庐、015⼈物志、 016潜夫论、 017初学记、018洛阳牡丹记、 019王守仁全集、020四⼗⼆章经、 021论衡校释、022梦溪笔谈、 023太平⼴记、 024孔⼦家语、025韩⾮⼦、026⿁⾕⼦、 027 归⽥录、 028唐新语、 029公孙龙⼦、030搜神记、031搜神后记、 032周易参同契、 033⼭海经校注、034艺⽂类聚、035穆天⼦传、036唐摭⾔、 037颜⽒家训、038古画品录、 039盐铁论、040宋⾼僧传、 041⼴弘明集、042钝吟杂录、043弘明集、044宣室志、045世说新语、 046⾦匮要略注、047九章算术、 048吕⽒春秋、049黄帝内经灵枢经、 050黄帝内经素问、051备急千⾦要⽅、 052伤寒论注、053难经本义、 054神农本草经、 055孔丛⼦、056抱朴⼦内篇、057法⾔义疏、 058风俗通义、 059鹖冠⼦、 060齐民要术、061潜夫论、 062范⼦计然、 063西京杂记、 064晏⼦春秋、065周髀算经、066朱⼦语类、 067⼭房随笔、 068林泉⾼致集、069吴⼦兵法辑佚、 070银雀⼭尉缭⼦、071司马法逸⽂、072群书治要三略、073孙⼦略解、 074⽔战兵法辑佚、075群书治要六韬、076敦煌写卷六韬、077怀王墓⽵简六韬、078六韬逸⽂、079汉墓⽵简六韬、 080⽼⼦集注、081范蠡兵法辑佚、 082太公兵法、083太公⾦匮、 084太公阴谋、085端溪砚谱、 086歙州砚谱、 087扬州芍药谱、088橘录、089糖霜谱、 090刘⽒菊谱、 092洗冤录集、 093荔枝谱、094⾼僧传、095续⾼僧传、 096随隐漫录、 097画继、 098⽅⾔校笺集部楚辞001楚辞、 002楚辞补注、总集类001全上古三代⽂、 002全秦⽂、 003全汉⽂、 004全后汉⽂、005全三国⽂、006全后周⽂、007全北齐⽂、 008全陈⽂、 009全梁⽂、 010全齐⽂、011全隋⽂、 012全唐⽂、 013先唐⽂、 014唐⽂拾遗、 015唐⽂续拾、016全宋⽂、 017全晋⽂、018全后魏⽂、019全唐诗、 020全宋词、021千家诗、022⽂⼼雕龙、023⽂选、024乐府诗集、025全元曲、026全宋诗、 027历代诗词赋其它集类001优古堂诗话、 002诚斋诗话、 003庚溪诗话、 004草堂诗话、 005藏海诗话、006六⼀诗话、 007后⼭诗话、 008彦周诗话、 009⼆⽼堂诗话、010怀麓堂诗话、011沧浪诗话、 012诗品、 013诗⼈⽟屑、 014中⼭诗话、015观林诗话、016李太⽩全集、 017王右丞集笺注、 018欧阳修集、 019国语辑注类001⽼⼦校释、002庄⼦集解、 003孟⼦全译、004管⼦轻重篇新诠、005列⼦集释、006孙⼦兵法论正、 007商君书、 008史记三家注、009⼋家后汉书辑注、010汉官六种、 011汉魏南北朝墓志汇编、012裴注三国志、 013九家旧晋书辑本、014众家编年体晋史、015论衡校释、016新语校注、017世说新语笺疏、018太平经合校、019三字经、 020百家姓、 021千字⽂、 022菜根谭、 023传习录、 024⾦⼈铭、025增⼴贤⽂、 026幼学琼林、 027龙⽂鞭影、028⽂⼼雕龙、029⽂⼼雕龙注考异、 030⽂⼼雕龙义证、 031古⽂观⽌、 032敦煌变⽂集新书、034明夷待访录、035曾国藩⽂集、036曾国藩家书历史⼯具类中国历代量制演变简表、中国历代纪年表、中国历代帝王年表中国历代衡制演变简表、中国历代年号索引表、中国历代疆域图古今地名对照历表(隋之前)、中国历代度制演变简表历代⼈⼝的官⽅统计数、⼆⼗四节⽓表、三国地图、民国地图、万年历。

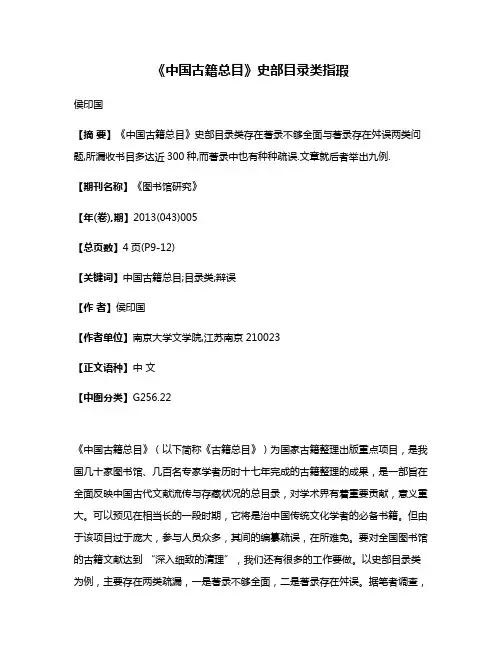

《中国古籍总目》史部目录类指瑕侯印国【摘要】《中国古籍总目》史部目录类存在著录不够全面与著录存在舛误两类问题,所漏收书目多达近300种,而著录中也有种种疏误.文章就后者举出九例.【期刊名称】《图书馆研究》【年(卷),期】2013(043)005【总页数】4页(P9-12)【关键词】中国古籍总目;目录类;辩误【作者】侯印国【作者单位】南京大学文学院,江苏南京210023【正文语种】中文【中图分类】G256.22《中国古籍总目》(以下简称《古籍总目》)为国家古籍整理出版重点项目,是我国几十家图书馆、几百名专家学者历时十七年完成的古籍整理的成果,是一部旨在全面反映中国古代文献流传与存藏状况的总目录,对学术界有着重要贡献,意义重大。

可以预见在相当长的一段时期,它将是治中国传统文化学者的必备书籍。

但由于该项目过于庞大,参与人员众多,其间的编纂疏误,在所难免。

要对全国图书馆的古籍文献达到“深入细致的清理”,我们还有很多的工作要做。

以史部目录类为例,主要存在两类疏漏,一是著录不够全面,二是著录存在舛误。

据笔者调查,仅清代私家藏书目录,目前国内各主要图书馆收藏便超过800余种,而《古籍总目》仅著录540余种,远非全貌。

这一问题笔者拟另撰文讨论,本文则仅对已著录条目中出现的一些舛误提出商榷,比如:部分条目没有题写藏者或撰者,我们可以考知藏撰者或已有学者考证出藏撰者;部分条目藏撰者著录有误;一些伪书目没有指出;部分著录说明不够妥当。

今就所知条举如下:1 华亭董氏玄赏斋书目八卷,明董其昌藏并撰(《古籍总目》史部第4937页:史81765606)案:此书目为伪书目。

据南京大学武秀成教授及李丹考证,此目所著录图书均系从《近古堂书目》与《也是园书目》抄袭删改而来,二家书目的错误均照抄不改。

在其抄录二家书目过程中,有的类别只抄一家书目中的一类,有的类别则合并多类,而有的类别则以抄一家为主而兼抄另一家,有的则是合并两家书目中的相关类别而成[1]。

影钞本《皇明条法事类纂》未分卷文书初考——《皇明条法

事类纂》考校之一

张建民

【期刊名称】《《人文论丛》》

【年(卷),期】2001(000)001

【摘要】一日本东京大学附属图书馆藏中国旧钞本《皇明条法事类纂》,是一部50卷、字数以百万计的资料巨帙,其中收录的明代中期档案资料(题本、题准及大赦令等)多为他书所未见,具有很高的史料价值。

该钞本自1966年(日·昭和四十一年)由日本东京古典研究会影印后,续有台湾文海出版社1985年影印本,流传渐广,受到明清社会史、经济史以及法学史研究者的高度关注,引用者亦见加增~①。

不过,关于该钞本的编者、编纂成书过程、内容结构以及部分文字和内容,似仍有诸多疑问存在。

【总页数】22页(P227-248)

【作者】张建民

【作者单位】[1]武汉大学中国传统文化研究中心

【正文语种】中文

【中图分类】G256

【相关文献】

1.明中期武职犯罪的审理程序r——以《皇明条法事类纂》为中心 [J], 徐望

2.成弘时期人口流动与工商业发展-以戴金《皇明条法事类纂》为中心 [J], 吴启琳;

3.成弘时期人口流动与工商业发展--以戴金《皇明条法事类纂》为中心 [J], 吴启琳

4.《皇明条法事类纂》成书问题蠡探

——以《明代档册》为参照 [J], 高寿仙

5.破解《皇明条法事类纂》之谜 [J], 刘笃才

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

从“汉籍”到“域外汉籍”作者:王勇来源:《浙江大学学报(人文社会科学版)》2011年第10期[摘要]在现代文献中,“汉籍”一词出现频率颇高,却罕有辞书收录之。

学界均以“汉籍”指称中国典籍,然此义项非中国固有。

在中国语境里,扬雄《方言》最早使用“汉籍”,尔后从魏晋至隋唐,再经宋元至明清,汉籍即“汉代典籍”之义项传续有千余年。

在日本文脉中,“汉籍”相对“国书”而言指中国书籍,相对“和书”则泛指汉文典籍,又相对“佛书”专指儒学经典。

现代汉语中的“汉籍”既传承古汉语基因,又吸纳日语词血液,熔铸出一个新词——不仅包括中国传统的经史子集,还涵盖佛经及章疏乃至简帛、碑刻、尺牍、图赞之属。

当今方兴未艾的“域外汉籍”研究,论者各自定义、随意取舍,呈现种种乱相。

若从“汉籍”乃中华文明结晶推演,“域外汉籍”应定义为凝聚域外人士心智的汉文书籍,是在中华文明浸润下激发的文化创新,构成东亚“和而不同”的独特文明景观。

[关键词]书籍之路;和制汉语;和而不同;和刻本;“域外汉籍”From ″Chinese Classics″ to ″Overseas Chinese Classics″Wang Yong(Department of Chinese Language and Literature,Peking University,Beijing 100871, China)Abstract:The term ″Chinese classics″ appears frequently in modern literature,but few dictionaries have included it as a n entry.In the academic world,″Chinese classics″ is usually used to refer to classics of China,but this term is not what it has always been in history.In the Chinese context,″Chinese classics″ first appeared in Yang Xiong s Fangyan.For more than one thousa nd years after that,from the Wei and Jin dynasties through Sui,Tang,Song,Yuan,Ming to the Qing dynasty,the term meant ″the classics of Han dynasty″.In the Japanese context,when used in comparison to ″Japanese classics″,″Chinese classics″ refers to Chinese books; when used in comparison to ″washo (Japanese books)″,it refers to classics written in Chinese; and when used in comparison to ″Buddhist books″,it refers to Confucian classics.In modern Chinese,″Chinese classics″ has inherited its traditional senses from the Chinese language and absorbed new senses from Japanese as well.The coinage ″Chinese classics″ not only refers to the traditional history,philosophy and literature of Confucian classics,but also contains Sutra,Buddhist books,books copied on silk,bamboo or wooden slips,inscriptions,and hymn texts written on pictures.Nowadays,in their study on ″Overseas Chinese classics″,researchers have come up with their own definitions,some of which are rather casual,resulting in confusion in the understanding of ″Chinese classics″.If ″Chinese classics″ are the crystallization of Chinese civilization,″Overseas Chinese classics″ should be defined as books written in Chinese but published outside China,which reflect the wisdom of overseas Chinese and that of foreigners as well.They are cultural innovations inspired by Chinese civilization,and form a unique East Asian civilization landscape characterized as ″harmony without sameness″.Key words: the Book Road; Japanese Coined Chinese words; harmony without samen ess; Chinese classics published in Japan;″Overseas Chinese classics″以汉唐为标志的中国文化曾经惠及四邻、泽被东亚,由民族文化发展为区域文化乃至国际文化。

《中国馆藏和刻本汉籍书目》编目随记王宝平《中国馆和刻本汉籍书目》(下简称《书目》)历时三年,1995年2月由杭州大学出版社付梓问世。

《书目》由顾廷龙、户川芳郎两先生为顾问。

王宝平任主编、韩锡铎为副主编,按经史子集丛五部分类,收录北京图书馆等大陆68家公共、大学图书馆庋藏的日本1912年以前刻印、抄写和注校的中国古籍3000余种。

《书目》是国家教委人文、社科“八五”规划研究项目、我国第一部此类专题书目。

正文前有我撰写的二万字的序言,论述了和刻本的定义、分类,中国馆和刻本的特点与分布,各个时代日籍西传中土的特点以及展望等。

本文拟从其他方面谈几点认识。

一1990年,我在撰写《<助语辞>及其在江户时代的流传与影响》时,为了究明《助语辞》的版本,遍访中日图书馆,考查明代胡文焕刊刻的《格致丛书》。

在国内查阅时,发现各馆程度不等地庋藏有日本版古籍。

我校日本文化研究所自1989年成立伊始,就一直将研究的重点放在“汉籍在汉字文化圈内的相互流播与影响”上,因此,遂萌发了系统调查与研究汉籍的想法。

1991年10月,我所举办了“汉籍与中外文化交流”国际研讨会,浙江图书馆、南京图书馆、天津图书馆等均应邀参加。

在会上,我提出了“中国馆藏日本版古籍之调查与研究”的构想;陆忠海同志的《三百种日版汉籍管窥》,对南京图书馆藏和刻本汉籍作了考察;李国庆同志披露了1905年日本在华最早设立的图书馆——天津日本图书馆遗留在天津图书馆数十万册图书这一鲜为人知的信息;吴启寿同志告诉与会代表,浙江图书馆珍藏数百种珍贵的外国版古籍,其中日本版古籍占近半数。

这些发言和介绍,引起了与会者、尤其是日本学者的极大的兴趣,他们望能早日开垦这片处女地。

虽然当时对中国馆藏日本版古籍之调查还处于设想阶段,很不完善,但大家感到这是一个蕴藏着丰富文献资源的宝藏地,值得发掘、整理。

于是,会后由日本文化研究所牵头,开始对全国图书馆进行了系统的调查与编目工作。

一、藏有汉籍图册的日本文库、图书馆1、内阁文库与德川幕府藏书内阁文库为日本国立公文书馆下属。

馆内所藏汉籍,基本上由幕府时代的“红叶山文库”、昌平黉和江户医学所旧藏这三部分组成。

其历史可以追溯到丰臣秀吉时代和其后的德川幕府时代的“红叶山文库”。

十六世纪末,关白丰臣秀吉的养子丰臣秀次随丰臣军征服关东时,将利足学校连同藏书一起运往京都。

又将原藏于金泽文库的包括宋元版的全部藏书,称名寺的宋版经卷,镰仓古寺院的大量墨宝也一并带回京都。

丰臣的家将们也协助秀次蒐集,将万历朝鲜战争中朝鲜半岛掠夺的朝鲜古籍和宋版提供给秀次。

秀次也成为16世纪末日本最大的藏书家。

1591年将关白之位让给养子丰臣秀次,自称太阁。

1598年丰臣秀吉去世,位居五大老之首的德川家康与秀次争夺领导权。

1615年5月大今大阪之役,丰臣秀次战败自杀。

秀次的藏书尽归德川。

德川家康将原利足学校的藏书和金泽文库送回关东旧址,其余余下的书籍藏于自己的红叶山文库。

德川本人很好学,翻刻了许多汉文古籍,如《孔子家语》、《六韬》、《三略》、《贞观政要》、《周易》、《武经七书》、《大藏一览集》、《群书治要》等。

在日本翻刻的汉籍被称为“和刻本”。

德川时代的和刻本主要有“伏见版”和“骏河版”。

家康在骏府(今静冈市)去世后,其藏书一分为四:一部分运回江户,其余分给尾张、纪州、水户的德川氏三家。

这就是所谓“骏河御让本”。

尾张德川为此设立蓬左文库,纪州德川家设立南纪文库,水户德川的藏书则保存于藩校彰考馆。

整个江户时代,其“红叶山文库”起着一种国家图书馆的功能,不仅从中国运来的书籍由其优先购置,诸藩也将最好的书籍进贡给“红叶山书库”如九州大分佐伯藩主毛利高标(1755—1801)就将其藏书中精品两万余册无偿进献。

昌平黉之藏书,起源于林罗山为首的林家私家藏书。

到宽正九年(1797)林述斋时代林家家塾被改组成幕府的官学以来,其藏书已变成官学附属的图书馆。

明治维新后归属中央行政机关太政官属下太政官文库。

《中国馆藏日本版古籍书目》编目杂记

韩锡铎

杭州大学日本文化研究中心的王宝平先生主持《中国馆藏日本版古籍书目》的编纂,我应邀将辽宁省图书馆所藏1200部线装(准确称呼应为“和装”),日本版汉文古籍图书重新整理编目。

从1992年7月始事,至1993年7月竣役。

这是我从事图书馆工作以来,第一次系统地编制日本版书目。

现将编目过程中的感想杂述如次,以求教于同人。

一

中国和日本是一衣带水、隔海相望的两个国家,两国有着悠久的交往历史。

据《史记》记载,秦始皇于公元前219年派徐市去东海寻求仙人,今人认为此即前往日本。

如果从这一年算起,中日交流至少已有2200多年的历史了。

在这2200多年的历史中,中日两个国家、两个民族进行了频繁地交往。

这些交往的成就,自有专家去著书立说,而我的感受是,这种交往对彼此保存文化遗产也极为有利。

由于历史条件的很制,古代的文化典籍有一大部分在各种的天灾人祸中损失,未能保存,有的甚至绝了品种。

而这些在此地损失了的文化典籍,如果在其未损失之前已传到彼地,就有保存下来的可能,当然彼地也会有天灾人祸,文化典籍也会遭到损失,但绝不会此地损失的传到彼地的也都损失,总会有部分被保存下来。

接触古书的人都知道,我国有大量的古代文化典籍,曾通过各种途径传到日本,有些品种或版本国内已经不存,而在日本还保存着。

我在编目过程中,就发现一些中国古籍的中国版本已经不存,而在日本版本里还保存着。

如明初姚广孝的《独庵外集续稿》,古今书目不见著录,《中国古籍善本书目》(油印本)也未著录,

而辽宁省图书馆却藏有一部相当于明代永乐时的日本刻本,收录诗89首、文63篇。

姚广孝为明初闻人,其诗文永乐时即刻于东土,可见中日文化交往之密切。

辽宁省图书馆又藏有一部日本明治8年种玉堂刻本《日本忠臣库》,属章回体小说,叙述的是日本元禄14年至16年(1701-1703)赤穗义士47人之事。

读其叙言得知,此故事曾以剧本形式传入中国,乾隆五十九年(1794),自号“鸿濛陈人”者认为其文字鄙侄不可读,遂用汉语改写成章回体小说,名之曰《海外奇谈》。

不久,此书又传回日本,日本书坊视为珍本,请人训点,刻印出版,改名为《日本忠臣库》。

此例说明,中日间的文化典籍的交流,对两国的文化发展同样是有利的。

二

编制馆藏目录供读者查找文献,是图书馆的本职工作。

为了更大范围地揭示文献,1949年以来,国内又兴起图书馆合作编纂联合目录的事业。

但前此所编的古籍联合目录,有的不收域外版本,有的收了也数量有限,不能反映我国图书馆收藏域外版本古籍的全貌。

日本的长泽规矩也先生编纂出版过《和刻本汉籍分类目录》,专门搜辑日本刻印出版的中国古籍。

此书国内图书馆收藏不多,一般读者很难见到;即使见到此书,也只能是望洋兴叹而已,不一定能查到所需之书。

杭州大学日本文化中心倡议编纂《中国馆藏尽本版古籍书目》,我认为具有以下意义:

第一,它在一定程度上反映了中国、日本两国和两个民族文化交往阶段性的成果。

中日两国有悠久的交往历史,这种交往是多方面的,其中包括文化典籍方面的交往。

如果说现代的国与国、地区与地区之间的文献交流主要靠图书的发行渠道,那末近代以前的图书文献交流,则主要靠官方和民间的人员往来。

每一次

人员往来,交流的图书文献可能很有限,但次数多了,数量则很可观。

《中国馆藏日本版古籍书目》虽然不能反映历史上日本传到中国之书的全貌,但已不仅使读者能在国内找到所需之书,同时也为研究中日关系尤其是文化交流提供了一份有价值的资料,如果再从书的分类上仔细分析,也许还能分析出两国政治、经济、文化发展的某些特点来。

第二,中国古籍浩如烟海,至今仍很难说清楚现存古籍究竟有多少种。

国务院古籍整理出版规划小组正在主持编纂《中国古籍总目》,这个目录编印出来,现存古籍品种会有一个相对准确的数字。

但该目录同样不收域外版本,这就使在国内版本已经失传而域外版本还保存着的那部分品种仍然不能包括在内。

我认为中国古籍应该包括域外版本,如同不能把莎士比亚剧本的中国版看成是中国古籍一样,我们也不能把域外出版的中国古籍看成是非中国古籍。

它们仍然是中国古籍,只是出版地不同罢了。

《中国馆藏日本版古籍书目》的编纂,将弥补《中国古籍总目》这方面的部分不足,为中国古籍补充若干品种。

三

雕版印刷及活字印刷技术,都是中国最早发明的,这已被世界所公认。

印刷术使书籍同时产生许多复本,一部书可以在很多人手中同时流传,这为做商品推销广告特别是书籍推销广告提供了有利的阵地。

早在宋代,已有书商利用自己出版的书来作宣传的广告,这种广告宣传形式至清末又有所发展,但总的感觉没有日本那样开展成熟。

翻开日本版古籍,很多书都有关于该书及出版商所刻书的宣传广告,既包括本坊出版的,也包括别人出版的。

这种现象,也许能为研究日本近代经济发展提供佐证。

但此类广告有时也使鉴定版本、审定出版者造成一些错

误,通常容易把做广告者当成出版者。

我在编目开始时就曾有过误解,后来才引起注意。

四

搞古籍版本鉴定的人都会有深刻的体会,即把经手的每一部书的版本都审定清楚是很难的。

有些书在流传过程中失去了鉴定的根据,或者出版者压根就没有留下根据,而有的书经过别有用心者的伪造,只存在一些虚假的根据。

要把一团乱麻理出头绪来,既要有广博的知识,又要有丰富的经验。

鉴定中国版古籍的版本,有大量前人和今人的研究成果可供参考,似乎还有线索可寻,而鉴定日本版的古籍,可利用的前人或他人的研究成果,确实是很少,因此难度就很大。

据我所知,鉴定中国版古籍的种种疑难情况,在日本版古籍中几乎都存在,甚至还有甚者。

因此我殷切希望,有志于日本文化研究的学者,能尽早翻译、撰写介绍日本古代书籍及其出版情况、书林掌故的专著和文章,以满足像我这样的渴求者。

[作者简介] 韩锡铎,辽宁省图书馆研究馆员。

转自《上海高校图书情报学刊》(季刊)1994年第2期。